〗。

〗。 〗。

〗。

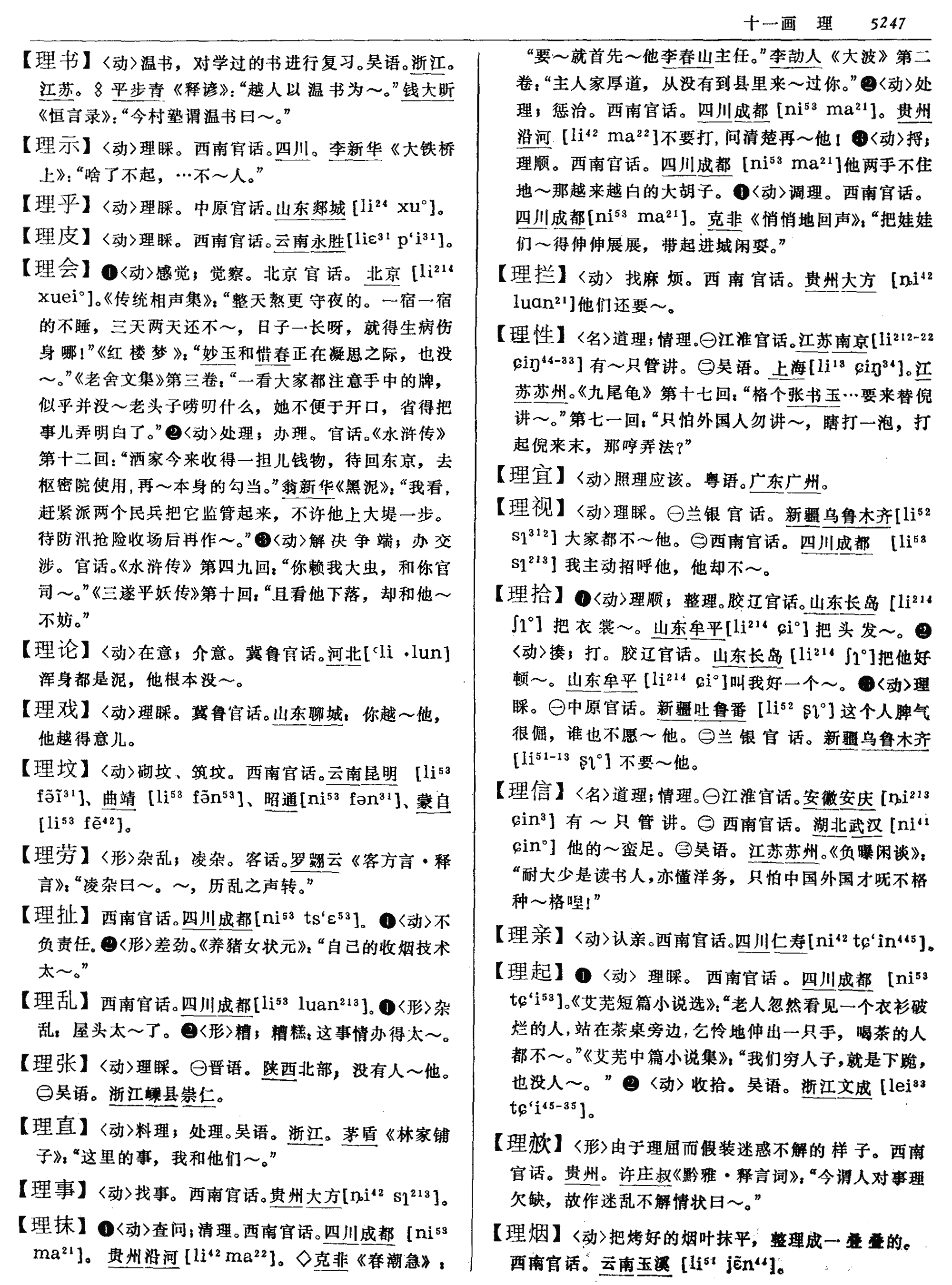

理性;理智lǐxìnɡ lǐzhì

【同】 都可以用作名词和形容词。用作名词时,都有控制自己行为的能力的意思;作为形容词,都有思维清醒冷静的意思;都多用于书面语。

【异】 “理性”作名词时,着重指控制行为的能力;作形容词时,着重指属于判断、推理等思维活动的;只作定语,不作谓语;不受程度副词的修饰;可以构成“理性认识”、“理性思维”等短语。[例]一边是人,弱小而有~;一边是自然,强大而没有~。|感性认识必须上升到~认识。“理智”作名词时,着重指辨别是非、利害关系和自我控制的能力;作形容词时,着重指思维清醒冷静,不冲动;可以作谓语、状语、补语、定语;可以受程度副词的修饰;没有构词能力。[例]高尔基《时钟》:“您若富于~与感情,而且想要在生活中体验到许多思想感情充盈、奋发有为的美好时刻的话,您就不要像一块砖头那样吧。”|在这件事情上,她比父亲更~。

【反义】 理性—感性/ 理智—激情 感情 冲动 疯狂 狂热

理性lǐxìng

❶理智❶△丧失~。

❷属于概念、判断、推理等抽象思维活动的

△ ~思维|~认识。

理性lǐxìng

❶ 〈形〉指属于判断推理的思维活动:理性思维│理性知识。

【反义】感性。

❷ 〈名〉理智:保持理性│失去理性。

【同义】理智。

理性

(反)感性

理性lǐxìnɡ

指属于判断、推理等活动的(跟“感性”相对);从理智上控制行为的能力。

例 感性认识上升为理性认识。/他冷静地、理性地处理了这些纷繁复杂的矛盾。

理性lǐ xìng

❶ 属于判断、推理等活动的(跟“感性”相对)。1903年《心理学教科书》第二篇:“理想不外理性所致。”1904年王国维《叔本华之哲学及其教育学说》:“真理唯存于理性之思索。”

❷ 用理智控制行为的能力。1920年李大钊《亚细亚青年的光明运动》:“我们觉得为爱国去杀人生命,掠人土地,是强盗的行为,是背人道反理性的行为。”1961年8月1日傅雷《给傅聪的信》:“观众除了与剧中人发生共鸣,亲身经受强烈的情感以外,还感到理性节制的伟大,人不被自己情欲完全支配的伟大。”

感性;理性

○感性gǎn xìng

(形)指属于感觉、知觉等心理感受的:~认识|~知识|~材料|~的积累为理性的飞跃准备基础|认识的~阶段。

●理性lǐ xìng

(形)指属于判断、推理等活动的,以及据以做出决断的能力:认识的~阶段|丧失~|人类的~是有限度的,不能保证核武器不再投入实战。

感性←→理性gǎn xìng ← → lǐ xìng

感性:属于感觉、知觉等心理活动的。

理性:属于判断、推理等活动的。

【例】 他们须知自己的知识是偏于感性的或局部的,缺乏理性的知识和普遍的知识,就是说,缺乏理论,他们的知识也是比较地不完全。(毛泽东: 《整顿党的作风》)

履霜知冰/壮士断腕/探渊索珠/掰肌分理/补苴罅漏/一木难支/蚊力负山/量力而行/单丝不线/一壶千金/规行矩步/绳趋尺步/肉腐出虫/积羽沉舟/革面洗心/洗垢索瘢/捕风捉影/泥多佛大/前车之鉴/尺短寸长/齿敝舌存/韬光韫玉/韬光养晦/心如止水/海水难量/海市蜃楼/深历浅揭/深根固蒂/深藏若虚/强扭的瓜不甜/鉴往可以昭来/理性引导人生/思其艰以图其易/强中自有强中手/山外青山楼外楼/不即不离,无缚无脱/以薪助火,如虎添翼/事不三思,终有后悔/积善逢善,积恶逢恶/勿疏小善,方恢大略/不耕不种,终身落空/不经一事,不长一智/前事不忘,后事之师/当断不断,反受其乱/决事如流,应物如响/行得春风,指望夏雨/事无全遂,物不两兴/理智管理智者,棒喝愚人/树荆棘得刺,树桃李得荫/利之中取大,害之中取小/毛羽不丰满者,不可高飞/甘瓜苦蒂,天下物无全美也

理性

指信念、判断、推理等思维形式或思维活动。古希腊的理性主义认为,只有理性认识才是最可靠的,把理性看作知识的源泉,否认理论对感性经验的依赖关系。18世纪的法国启蒙思想家和唯物主义者认为,凡是合乎自然、合乎人性的就是理性,用理性衡量一切,把理性作为反封建斗争的旗帜,德国古典哲学把理性和知性看作认识的两种能力和阶段。黑格尔认为理性是辩证思维的高级阶段,具有揭示宇宙真相的能力。

脑力

脑气

灵巧的脑子:灵机(~一动)

感受和理解的能力:灵性

理解力强:颖悟

感音能力:耳韵

从理性上控制行为的能力:理性 理智

精神理智:魂鉴

失去理智:发胀(头脑~)

(人的记忆、理解、想象等的能力:脑力)

另见:头 智慧 智力 才智

休养

将摄 安养

休养身心:颐身

保养休息:养息 将息 将养 修持

保暖养息:温存

调养将息:调息

调摄养息:调停 调亭

因病而休养:养病 养疴 养疴

因受伤而休息调治:养伤

保养,休养:怡养 怡神

怡养性情:理性 怡情养性

怡养神志,使之安适愉快:怡志养神

顺性怡养:顺养

安息休养:安养

安静地休养:静养 静摄

闲居休养:养馆

(休息疗养:休养)

修身养性

涵养 正身清心

涵养性情:理性 养情

学道修行,涵养性情:修真养性

涵养质朴的本性:养性

保持本源,涵养本性:养源 养原

涵养空灵的心性:养空

涵养自己的身心:养己

涵养元气:养魄

涵养本有的正气:养气

涵养正道:养正

涵养心智:养智 养知

涵养精粹:养粹

滋润涵养:滋含

(通过自我反省体察,使身心达到完美的境界:修身养性)

守正持重/居中持重/沉虑而断/清明在躬/澄心守默/寂寞存神/抟气如神/无欲则静/密静有思/水静则明/告往知来/举一反三/占隐察来/深见远虑/见微知著/知虑周密/究理长虑/雅有智思/知人自知/遵养时晦/尺短寸长/因小失大/泼水难收/龙蛇之蛰/贫不失志/理智约束人/强扭的瓜不甜/理性统治一切/不可想要天上月/黄金有价情无价/脚踏实地不翻船/看花容易栽花难/快刀不磨是块铁/常攀高山腿不软/船到桥头自会直/生姜改不了辣味/万物兴歇皆自然/日中则仄,月盈则亏/细水长流,到老不愁/人无远虑,必有近忧/花里挑花,挑得眼花/神色举止,有如平日/喜怒哀乐,不入胸次/方严厚重,镇服浮躁/大行不加,穷居不损/事不合理,决不经久/耐心的人们赢得胜利/灰尘蒙不住宝石的光彩/人各有所好,人各有所爱/坚忍是医治一切痛苦的药膏/放得千日货,自有赚钱时/莫将容易得,便作等闲看/没有金刚钻,别揽瓷器活/错走一颗子,输了一盘棋/耐得心头气,方为有志人/人无理智,即是当春的禽兽/猝然临之不惊,无故加之不怒/日月有常,星辰有行,四时有径/“假如”、“如果”要是都成罐和锅,白铁匠人将失业

理性

(1)泛指概念、判断、推理等思维的形式或思维活动(2)在西方哲学中各流派解释不同:斯多噶派认为理性乃神的属性和人的本性;唯理论者认为理性是知识的唯一的可靠源泉;17、18世纪的资产阶级启蒙学者们认为合乎自然法、合乎人性的即理性;德国古典哲学代表康德认为从感性、知性到理性是人的认识能力的三个环节;黑格尔则认为理性是具体的辩证的思维,是认识的高级阶段和人揭示宇宙真象的能力。(3)在西方法律思想史中,奴隶主的思想家们在考察国家和法时,把理性解释为合乎自然规律的或自然的或者是神性;中世纪的神学大师们则把理性解释为上帝神性的体现,是上帝和人所共享的;资产阶级的思想家们和启蒙学者把理性解释为抽象的人性。从历史的实践看,奴隶主和中世纪思想家们的“理性”,不过是奴隶主阶级、教俗封建主阶级阶级性的体现;而理性就是人性的论断恰是资产阶级的阶级性的具体体现。

理性

❶一般指概念、判断、推理等思维形式或思维活动。

❷在西方哲学中,各流派有不同理解。斯多葛派认为理性是神的属性和人的本性;唯理论者认为理性最可靠的,是知识的源泉;法国唯物主义者把合乎自然、人性称为理性;德国古典哲学把理性作为认识的最高能力和阶段。

理性rationality

是指经济主体(消费者、生产者、政府等等)追求自身利益最大化的行为,这种行为是符合支配偏好的一套规则的。如消费者的理性行为是指消费者通过采用最佳方法和进行精确计算来使其效用达到最大的行为。消费者实现决策最优化的理性选择包括三个基本假设:(1)消费者的选择是完全的,即消费者对市场上的所有商品都能做出比较和评价。比如对于任何两组商品A和B,消费者可能偏爱A胜过B,或者偏爱B胜过A,或者对两者具有相同的偏爱程度。这里,消费者的选择忽略了成本因素;(2)消费者的选择是可传递的,即选择具有一致性。如果消费者偏爱A胜过B,同时又偏爱B胜过C,消费者必然偏爱A胜过C;(3)市场上所有商品对于消费者来说都是需要的,如果不考虑成本因素,消费者总是偏爱多购买胜过少购买。在这些理性假设条件下,消费者的理性行为就是能够导致效用最大化的选择。如果经济人以追求效用最大化的目的,那他就是有“理性”的,尽管他会遇到种种障碍,诸如信息的不完备等,这些障碍会在事实上妨碍他达到这个目的。可是,经济学中有理性的人会追求除效用最大化以外的目的,在这种情况下,如果他以自相一致的方式力求实现这个目的,那么他还是有理性的。

理性

一般指概念、判断、推理等思维形式或思维活动。在欧洲哲学史上,对理性的本质和作用,不同哲学派别有不同的看法。古希腊的斯多葛派,从宿命论出发,把赫拉克利特关于自然规律的“逻各斯”歪曲为“世界理性”,把“世界理性”视为神的意志和人的本质。理性主义认为只有理性认识才是最可靠的,把理性看作知识的源泉,否认理论对感性经验的依赖关系。18世纪的法国启蒙思想家和唯物主义者认为,凡是合乎自然、合乎人性的就是理性,用理性衡量一切,把理性作为反封建斗争的旗帜,要建立符合永恒理性永恒正义的理性王国。德国古典哲学把理性和知性看作认识的两种能力和阶段。康德说:“我们的一切知识从感官开始,从感官而知性,最后以理性结束”。但他又限制了理性的作用,认为它不能认识世界的本质。黑格尔批驳了康德贬低理性作用的观点,认为理性是辩证思维的高级阶段,它具有揭示宇宙真相的能力。

理性rationality

西方经济学严格假定经济当事人的行为必须符合一套规则,这套规则称为“理性原则”或“理性公理”。经济当事人可以是消费者、厂商以及政府等。在消费者需求理论中,这些规则或公理包括:

❶完备性公理,即消费者对任何两个商品束都可以进行比较。

❷可传递性公理,即在对多个消费商品的效用比较中,不可能出现矛盾的情况,如商品束x至少与商品束y同样好,y至少与商品束z同样好,则x必然与z同样好。微观经济学中将符合以上两条公理的偏好称为理性偏好。另外还有连续性、强单调性、局部非饱和性以及严格凸性等辅助性公理等。在生产者供给理论中,厂商的理性行为必须符合追求利润最大化原则。

理性

reason

理性

reason

理性

reason

理性

❶rational

❷ rational faculty;reason

人类赋有~和良心,应以兄弟关系的精神相对待。All human beings are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood./感性和~知识perceptual and rational knowledge/恢复~come to one’s senses/失去~lose one’s reason/听从~的召唤answer the call of rea son;succumb to reason/~时代age of reason/~主义rationalism /~主义文化culture of reason

理性reason

与“感性”相对。人的高级认识形式。内容包括分析、综合、比较、抽象和概括等方法及概念、判断、推理等形式。是对事物本质和规律的认识。与“逻辑思维”同义。亦指理智地控制自己行为的能力。

- 副流感病毒1型是什么意思

- 副流感病毒2型是什么意思

- 副流感病毒3型是什么意思

- 副流感病毒4型是什么意思

- 副流行性感冒是什么意思

- 副流行性感冒杆菌是什么意思

- 副测验是什么意思

- 副溶血弧菌是什么意思

- 副溶血弧菌食物中毒是什么意思

- 副溶血性弧菌是什么意思

- 副溶血性弧菌食物中毒是什么意思

- 副溶血杆菌是什么意思

- 副滤泡细胞是什么意思

- 副炮是什么意思

- 副点检是什么意思

- 副热带是什么意思

- 副热带季风气候是什么意思

- 副热带急流是什么意思

- 副热带无风带是什么意思

- 副热带气候是什么意思

- 副热带高压是什么意思

- 副热带高压带是什么意思

- 副爷是什么意思

- 副片是什么意思

- 副牌是什么意思

- 副犯罪现象是什么意思

- 副率是什么意思

- 副王是什么意思

- 副现象论是什么意思

- 副班是什么意思

- 副球孢子菌病是什么意思

- 副球蛋白血症是什么意思

- 副理是什么意思

- 副理万机是什么意思

- 副理事官是什么意思

- 副理问是什么意思

- 副瓣对消是什么意思

- 副瓣干扰是什么意思

- 副瓣消隐是什么意思

- 副留守是什么意思

- 副疏系辞是什么意思

- 副痘是什么意思

- 副癌综合征是什么意思

- 副百日咳杆菌是什么意思

- 副的是什么意思

- 副的职位是什么意思

- 副皮质区是什么意思

- 副监是什么意思

- 副监候是什么意思

- 副监制人是什么意思

- 副监理官是什么意思

- 副监督是什么意思

- 副监造是什么意思

- 副相是什么意思

- 副相词是什么意思

- 副省长是什么意思

- 副睾丸炎是什么意思

- 副知是什么意思

- 副知院事是什么意思

- 副短语是什么意思