物质转化的示踪研究

物质转化的示踪研究

放射性核素示踪法在研究物质转化中有广泛用途,最主要是: 可帮助弄清机体内一系列重要物质的来龙去脉,亦即主要原料是什么,代谢产物是什么,中间代谢步骤及中间代谢物有哪些,以及各步转化的条件等。

参入试验 设生物体系中有三个化合物A、B、P为前身物、中间物及产物的关系:

A →B →P

若在前身物A的适当部位用放射性核素标记,进入生物体系(整体、离体培养的组织或无细胞酶系统)后,产物P中应出现明显的放射性,说明A的全部或部分已参加到产物分子中,这种试验方法称为参入试验。在试验中,A先转化为B,故中间物B中也会出现放射性,而且往往比P中出现的更早更多。若改用标记B,P也会出现放射性,而且往往比用标记A时出现的更早更多。作参入试验时,有时计算相对参入量。

若目的是观察转化速度(或前身物的利用率),往往需计算参入率,通常以产物与前身物的相对比放射性来表示:

如果所用标记前身物过量,且试验时其比放射性基本不变(如在某些离体实验中),也可直接以产物的比放射性反映参入率的高低。

整体参入试验可帮助了解某一物质在体内转化的全貌,但由于有循环交换及较多代谢旁路,常不能弄清各步转变的细节。离体参入试验可人工控制条件,排除上述复杂因素,有利于阐明每一具体步骤。但有时离体试验的结果不一定与整体试验完全相符,例如胸腺嘧啶(未接戊糖)在离体实验中曾被证明是DNA的有效前身物,在整体内却很少参入DNA。所以两种参入试验需互相验证才能得出较可靠的结论。

参入试验虽可对物质转化提供许多有价值的资料,但必须注意:

❶由于标记原子只位于前身物分子的一定部位,产物中的参入率只反映该部位原子或基团转化的情况,并不提供整个分子转化的信息。所以选择前身物的标记部位非常重要,必须是研究者感兴趣的部位;

❷单凭参入率高低只能帮助判断前身物及中间物转化为产物的顺序,并不能作出最后结论,因为也有可能两个标记物都能转化为该产物,但途径不同,并非前身物与中间物的关系,必须与其他实验互相补充,互相验证。

定量参入试验近年来已被引入细胞学领域,作为反映细胞功能,特别是细胞繁殖的一个指标。例如以标记尿嘧啶核苷参入RNA或标记胸腺嘧啶核苷参入DNA可作为肿瘤细胞增殖速度的指标用于抗肿瘤药物的研究;以3H或14C标记的胸腺嘧啶核苷或126Ⅰ标记的脱氧尿嘧啶核苷参入DNA作为淋巴细胞转化的指标用于细胞免疫的研究等。在此类实验中,标记物比放射性一般不宜过高以防杀伤细胞。

稀释试验 稀释试验实际上是核素稀释法(见“核素稀释法”条)和参入试验的结合应用。

设前身物为A,产物为P。不仅标记A(此处以A*表示)可参入P,非标记的A(此处以A°表示)也可形成P。通常酶的量总是有限的,故A*与A°竞争相应的酶,A°越多则A*起反应形成P*的机会越少。换言之,P的比放射性取决于A的比放射性。

若A通过中间物B和C再形成P,则非标记的A°、B°、C°会影响标记的A*、B*、C*参入P的量,使P的比放射性降低。这种影响与各化合物的反应顺序有关(见图1)。若所加非标记物是A°,则只对A*起稀释作用,对B*或C*的参入率影响不大。若所加非标记物为B°,则对B*起稀释作用,对C*的参入率无显著影响,但由于A*形成P*要通过B*阶段,故B°对A*的参入率也有明显的稀释作用,使P*的比放射性降低。

图1 前身物和各中间物在稀释试验中的相互关系

必须注意,若非标记物D不影响A*→P*,则可以比较肯定地说,D不是中间物。反之,若D能使A*参入P*减少,却不能只根据P*的量减少就认为D肯定是中间物,因为代谢拮抗物或其他能抑制P的合成的因素也能使P*的形成减少。必须特别仔细地分析数据,并与其他实验结果互相配合才可作出结论。

前身物-中间物-产物关系的动力学 在复杂的生物体系中,若三个化合物的关系是A→B→P,则标记A加入该体系后将引起各化合物比放射性的一系列时相变化。

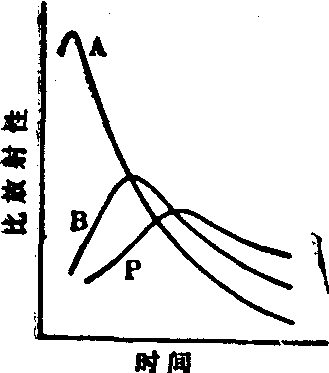

首先,A的比放射性逐步升高,升高的速度取决于A的引入途径。由于标记A的化学量很小,体系内部又不断摄入或合成非标记A,故A的化学总量基本不变。随着标记A逐步转变为标记B,A的比放射性下降,B的比放射性上升。但B又逐渐转变为P,当标记B的生成速度与消失速度相等时,B的比放射性达到高峰,以后逐渐下降。P的比放射性也有类似曲线,只是时间上更错后(见图2)。

A与B是直接的前身物与产物,

图2 前身物A、中间物B与产物P比

放射性时相变化的

相互关系

实验和理论计算都证明,如果则两者比放射性时相曲线的交叉点适为B的高峰。但这一规律只适用于无明显代谢旁路的体系。

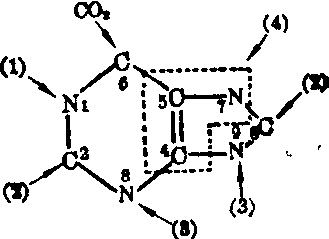

产物标记部位的分析 如果用化学降解的方法将产物各个原子或基团分开,或用核磁共振分析技术,可以发现一定部位标记的前身物,其标记原子在产物分子中的分布有一定的位置。这种定位分布可为前身物-产物的关系提供进一步证据。若某化合物中的标记原子要经过分解、转入其他分子,最后才有一部分进入某一产物,则不仅参入率低,而且标记原子在产物中的分布也常常比较杂乱,没有特殊的定位。只有较直接的前身物才有明显的定位分布规律。较典型的实例是关于嘌呤核上各原子来源的研究。实验先以不同部位定位标记的前身物参入嘌呤,再用化学方法将产物尿酸(或次黄嘌呤)降解,测定其中各原子的相对参入量。结果发现,甘氨酸的羧基碳主要参入C4,甲基碳主要参入C5,氨基氮则主要参入N7;C6主要来自HCO-2; C2和C3主要来自“一碳单位”; N1主要来自门冬氨酸;N3及N9则主要来自谷氨酰胺的酰胺氮 (见图3)。

图3 嘌呤核各原子

的来源

(1)门冬氨酸 (2)甲

酸 (3)谷氨酰胺的

酰胺氮 (4)甘氨酸

一般还认为,甘氨酸中两个碳原子和一个氮原子是未经分解或转化而直接作为一个整体参入嘌呤核的,否则其羧基碳必有一部分和NaH14CO3一样参入C6,其氨基氮也必有一部分通过转氨作用形成谷氨酰胺而参入N9及N2,都不可能有较明显的定位分布,实验结果却有相当好的定位参入。所以弄清产物中各原子的来源对阐明前身物和产物的关系是极有帮助的。

双标记示踪实验 从生物化学反应的一般规律来看,同一基团的不同原子很可能作为一个整体从前身物转移到产物分子上,甚至两个以上基团也可能不经分离而直接转移。要弄清一个或两个以上基团究竟是由前身物直接转入产物,还是中间经过曲折的变化(部分脱落、分解后再合成等),常需采用双标记示踪方法。为此目的进行的双标记示踪实验通常是用两种核素标记示踪分子的不同原子,经生物体系反应后分析产物中这两种核素的含量。若前身物和产物中这两种核素的比例保持不变,则说明前身物转变为产物时上述两个标记部位的原子作为一个整体转移的可能性极大。反之,则说明这种可能性很小。典型的实例是体内常见的转甲基过程。有两种可能: 一是供体分子只提供碳原子,受体分子甲基上的氢原子则是后来通过其他途径加上去的。另一种可能则是甲基作为完整的基团转移。它不仅有理论意义,而且对如何正确使用甲基上带标记的化合物作示踪剂也有指导意义。

实验用14C和2H(或3H)。先制备定位标记的两种前身物(此处为甲基上用14C或2H标记的蛋氨酸),以一定比例混合即成为双标记示踪物。引入示踪物后分离产物(此处为肌酸或胆碱),测定其甲基上的14C及2H。实验结果产物中二者的比例与前身物基本一致。故转甲基过程是整个基团的转移。

如果产物中两种核素的比例与前身物相差悬殊,则常常说明两个成分不是整体转移到产物分子上。

双标记示踪物中的标记原子尽量采用射线性质不同或能量相差较大的核素,以利于用不同探测器及脉冲分析技术进行双标记测量。有时示踪实验的目的必须使用两种射线性质及能量相近的核素,甚至同一种核素标记不同的部位,此时往往需将产物的不同部位分开再测量。一般双标记实验中,示踪物通常是将两种单标记化合物混合后使用。只有少数特殊实验需要用分子内双标记的化合物。例如已知14C衰变后形成14N,因此设想乙烷中14C衰变后可能形成甲胺:

14CH2—14CH3→14CH—NH2

但14C半衰期很长,即使形成甲胺,浓度必然很低,普通方法不易找到。为此需要用分子内14C双标记的乙烷作实验,当其中一个144C原子衰变后,形成的甲胺应带14C标记,借助放射性测量的高灵敏度可以测知。☚ 核素示踪方法 示踪动力学 ☛

- 賨会是什么意思

- 賸是什么意思

- 贃是什么意思

- 贝是什么意思

- 贝是什么意思

- 贝是什么意思

- 贝·阿津是什么意思

- 贝丘豕立是什么意思

- 贝丹益喜是什么意思

- 贝乌克是什么意思

- 贝乐德是什么意思

- 贝书是什么意思

- 贝京,梅纳赫姆是什么意思

- 贝介夫是什么意思

- 贝代戈尔是什么意思

- 贝代斯是什么意思

- 贝仲选是什么意思

- 贝伦加是什么意思

- 贝伦勒夫是什么意思

- 贝伦斯是什么意思

- 贝伦斯是什么意思

- 贝伦斯是什么意思

- 贝伦斯托尔夫是什么意思

- 贝伦斯,彼得是什么意思

- 贝伦森是什么意思

- 贝伦特是什么意思

- 贝伦特是什么意思

- 贝佛里奇是什么意思

- 贝兆汉是什么意思

- 贝光峰是什么意思

- 贝克是什么意思

- 贝克是什么意思

- 贝克是什么意思

- 贝克是什么意思

- 贝克是什么意思

- 贝克是什么意思

- 贝克是什么意思

- 贝克是什么意思

- 贝克是什么意思

- 贝克是什么意思

- 贝克兰,利奥·享德里克是什么意思

- 贝克利康唑是什么意思

- 贝克勒耳是什么意思

- 贝克尔是什么意思

- 贝克尔是什么意思

- 贝克尔是什么意思

- 贝克尔是什么意思

- 贝克尔是什么意思

- 贝克尔是什么意思

- 贝克尔是什么意思

- 贝克尔是什么意思

- 贝克尔是什么意思

- 贝克尔是什么意思

- 贝克尔是什么意思

- 贝克尔是什么意思

- 贝克尔是什么意思

- 贝克尔是什么意思

- 贝克尔曼是什么意思

- 贝克尔的《数量与质量是教育政策的基本问题》出版是什么意思

- 贝克尔,G·S·是什么意思