燥(一)

宋 吴自牧《梦粱录·肉铺》:“且如猪肉名件,或细抹落索儿精,钝刀丁头肉,条撺精,撺燥子肉。”

- 上一篇:燉

- 下一篇:燥(二)

燥(二)

《黄帝内经素问·至真要大论》:“诸燥狂越皆属于火。”

- 上一篇:燥(一)

- 下一篇:燬(一)

燥

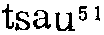

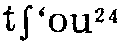

读音z·ao(ˋ),为ao韵目,属ao—iao韵部。先到切,去,号韵。

❶干燥;缺少水分。

燥

读音s·ao(ˋ),为ao韵目,属ao—iao韵部。先到切,去,号韵。

❶[燥子]即“臊子”,烹调好的肉末或肉丁。

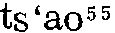

燥梢sǎo

快速。例:东西卖~得快。

❍ 刚拿出,就被人抢~地买完了。

《儒林外史》十六回:“匡超人的肉和豆腐都卖得生意又燥,不到中午就卖完了。”张慧剑注:“燥,快速。”

燥zào

因空气干燥,气压低,身体发热而感到闷气燥热。〔例〕天热,身上燥得慌。走,“春江”喝点儿去。(咂268)∣“你横是又练功去啦?”玉秀把稀稀拉拉的头发盘成发髻,扭过脸来。“没有,我到院里过了会儿凉风,心里头燥得慌。”(子106)

燥

〔zao〕 zaod: 谷子晒得很~,一碾就粹了。leb beulshod zaod hent,ad lab doubleux.

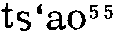

燥so213[sɔ]

❶干燥

⊳天气真~(天气很干燥)。

❷暴躁,火爆

⊳伊脾气真~(他的脾气很暴躁)。

❸干燥的物体吸收水分

⊳桌面墨汁使粉笔~(桌面上的墨汁用粉笔来吸)。

❹引申为行贿、 买通

⊳无要紧,掏仂囝钱~就平直了(不要紧,拿点钱买通就清楚了)。

燥《广韵》蘇老·晧;sò‖zào

❶燥热:伊迹久较~热,肝病佫起yī ziāhgǔ kāh sòliát,gnuābnî gōh kǐ(他最近上火,肝病再发作)。 《说文》:“燥,乾也。從火,噪聲。”《素问·至真要大论》:“燥淫于内,治以苦温,佐以甘辛,以苦下之。”又:“夫百病之生也,皆生于風寒署燥火,以之化之變也。”

❷中医指药性或某些食物具有热性,能治寒症,也能引发上火或某些疾病:肝病呣通食~药~物gnuābnî mtāng ziáh sòyóhsòbbníh(肝病不能吃热性的药和东西)

❍ 饼真~bniǎ zīn sò(饼干吃了容易上火)。明·李时珍《本草纲目·序例一·十剂》:“燥劑”引金刘完素曰:“濕氣淫勝,腫滿脾濕,必燥劑以除之,桑皮之屬。”

◇ sò吸收水分:布𠢕~水boò ggáo sò zuǐ(布很会吸水)

❍ 㾪塍𠢕~水sǎncán ggáo sò zuǐ(㾪塍:不肥沃的田园)

❍ 尿~liôsò(婴儿尿布。动词变成名词词素)。

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

燥zào

缺少水分

△ 干~。

【注意】跟“躁”不同。

燥

缺少水分;干:~热︱~风︱高~︱干~。

○枯~(单调;没有趣味)︱枯~无味。

燥zào

干燥,缺乏水分:燥热│清火润燥│土地燥裂。

燥zào

❶(天气)闷。如:这天太~,得憋场大雨。/今儿个~热~热的。

❷由于天热感到憋闷。如:我~得厉害。

燥zao

燥热 炽燥 干燥 高燥1 枯燥

燥zào

燥zào

感到热:(宝玉)恐人看见,便说身上~的很,脱脱衣裳去。(一○八·1368)

干、燥;润、湿

○干gān

(形)没有水分或水分很少:~涸|~燥|~柴烈火|~巴巴| 口血未~|墨迹未~|油漆~透了|衣服晾~了|嘴唇~裂了| 口~舌燥。

○燥zào

(形)缺少水分;干燥:~热| 山高地~|北方天气~|水流湿,火就~。

●润rùn

(形)有适当的水分;不干燥:~泽|湿~|滋~|潮~|气候温~|汗水浸~着头发。

●湿shī

(形)沾了水或显出含水分多的:~度|~润|~漉漉|用~抹布揩灰|潮~|水过地皮~|先在水里浸~|衣服都给淋~了。

燥zào

〖形容词〗

干燥(3)。《子产坏晋馆垣》:则恐燥湿之不时而朽蠹。——又害怕一会儿日晒干燥一会儿雨淋潮湿而腐烂。《子产坏晋馆垣》:不畏寇盗,而亦不患燥湿。——不怕抢劫偷盗,也不怕干燥潮湿。《袁州州学记》:厥土燥刚。——那里土地干燥坚硬。

燥zào

❶ 干燥。《周易·乾》:“水流湿,火就~。”杜甫《茅屋为秋风所破歌》:“唇焦口~呼不得,归来倚杖自叹息。”

❷ 焦急。符载《上襄阳楚大夫书》:“彷徨~灼,内热如疾。”

燥*

D4EF

(一)zao❶干;干枯:干~/~裂。

❷焦;焦急:心里焦~/烦~。

(二)sao [燥子]saozi即“臊子”,烹调好的肉末:~面。

炎热

暑(盛暑;骄暑;骤暑;烦暑;酷暑;焦暑;熟暑;剧暑;毒暑;烈暑;繁暑;虐暑;热暑;瘅暑;熇暑;隆暑;燠暑;骄暑) 暄(余辉~~) 炎(炎酷;炎毒;炎虐;炎烈;炎兵;炎海;炎铄;炎暍;炎曛;炎燠;炎暑;炎熏;炎![]() ;亢炎;燠炎) 燠热 熇厉 热际熇蒸 酷热 燥热 隆热 愆阳 愆晹 流金(流金烁石;烁石流金;铄石流金) 隆炽 火毒 焦害 焦灼 焦烁 焦热 亢热 瘅酷 熇蒸 毒热 苦热 赤热 残热 暄热 暖热 烦歊 火流 赤烈 发辣 焦辣辣 火辣辣 火惹惹 热天热地 椅席炙手

;亢炎;燠炎) 燠热 熇厉 热际熇蒸 酷热 燥热 隆热 愆阳 愆晹 流金(流金烁石;烁石流金;铄石流金) 隆炽 火毒 焦害 焦灼 焦烁 焦热 亢热 瘅酷 熇蒸 毒热 苦热 赤热 残热 暄热 暖热 烦歊 火流 赤烈 发辣 焦辣辣 火辣辣 火惹惹 热天热地 椅席炙手

溽暑,炎暑:袢暑 袢热

酷日高照:火伞(火伞高张) 喷火

暑天之酷热:炎暑 炎热

盛夏时期的炎热:暍(暍暑) 暑热 烦暑 炎熇 酷毒

冬天严寒,夏天酷热:祁寒暑雨 祁寒酷暑 祁寒溽暑 祁寒盛暑 盛暑祁寒 暑雨祁寒 严寒酷暑

入秋后未尽的暑热:余暑

暑热消逝:徂暑

秋季炎热:秋暑

晴朗炎热:晴热

阳光强烈,天气炎热:骄阳似火 赤日炎炎

天气酷热,干旱无雨:蝉喘雷干

干燥炎热:燥(燥热;热燥) 干热

不下雨且干热:旱暵

干旱炎热:旱热

旱热之至:烂石

炎热炽盛:赫赫

天气酷热无比:焦金流石 焦金烁石 焦金铄石 煎沙烂石 燋沙烂石 焦沙烂石 燋金烁石 燋金铄石 燋金流石 流金铄石 流金焦石 流光铄金 流光烁金 流光烁石 铄玉流金 砾石流金 石砾金流

酷热难当:吴牛喘月

酷热如火烧:焚灼

酷热如焚:燔燎

热盛的样子:赫赫炎炎

炎热炽盛的样子:赫

炎暑炽盛的样子:赫晞 赫曦

(天气极热:炎热)

干燥

焦 熯 燥 漧 晞 渴涸

干枯,干燥:焦燥

干燥而不润泽:干涩 涩巴巴

干涩发红:涩赤

干涩沉重:涩重

干燥涩滞:燥涩

明亮干燥:明燥

干燥清爽:干爽

干燥松散:干松

干燥发硬:干结

极其干燥:焦熬 冒烟

(没有水分或水分很少:干燥)

燥zào

苏老切,上皓。

❶干燥,干枯。《韩非子·外储说》:“涂干则轻,椽~则直。”

❷干燥的东西。《易·乾》:“水流湿,火就~。”

燥dryness-evil

六淫之一。为秋季主气,其他季节也可发生。燥邪致病有内燥和外燥之分。外燥可因感受外界燥邪而发病,又有温燥和凉燥之分。前秋有夏热之余气参与为邪,称做温燥;后秋又有近冬之寒气参与为邪,称做凉燥。内燥则由五脏积热,慢性消耗病,或过用汗、吐、下、温药,或吐泻、大汗、失血过多,或失饮、瘀血内阻等,使动物津伤血亏所致。内燥,亦称津亏、血燥。燥邪特性与致病特征:燥为阳邪,易伤津液和肺,燥胜则干,还可化火生毒。刘完素说:“诸涩枯涸,干劲皴揭, 皆属于燥。”证见口干舌燥,皮毛干枯,干咳无痰,眼干不润,粪紧尿少等。温燥发热少汗,凉燥发热恶寒、无汗。常见燥证:外燥有温燥、凉燥,内燥有肠燥、肺燥等。

燥

❶病因,六淫之一。《素问·阴阳应象大论》: “燥胜则干。”燥与湿对。燥病易伤津液。临床表现多为目赤、口鼻唇舌干燥、干咳、胁痛等。其偏热者为温燥,偏寒者为凉燥。

❷阴津亏损时出现的内燥证候。参见内燥条。

燥

❶中医病因六淫之一。

❷机体津液耗伤产生的病理表现。即内燥。

燥

中医病因名词。燥即干燥,本为秋季常见的气候。中医以此作为病因的一种,又分外燥与内燥。外燥又称“燥邪”,为六淫之一。体内津液精血耗伤导致的病态则属内燥为患。燥邪为病多发生在秋季,常出现发热头痛、少汗、咽干鼻燥、干咳少痰、口干舌燥等症状。内燥是体内津液耗损所致,其症状也以干涩为特点,如毛发枯焦,皮肤干皱、爪甲脆裂、口唇燥裂、舌干少苔、口渴咽干、目涩鼻燥、大便秘结、小便短少等。治疗燥证多用具有滋液生津润燥作用的药物。

燥zào

干。如:干燥,燥热。

燥zào

❶病因六淫之一。病燥易伤津液。临床表现为目赤、口鼻干燥、唇焦、干咳、胁痛等。其偏热者为温燥, 偏寒者为凉燥。

❷阴津亏损时出现的内燥证候。见内燥条。

燥zào

Ⅰ (缺少水分) dry: 干 ~ dry; arid; 口干舌 ~ thirsty; 天气 ~ 热 hot and dry Ⅱ {中医} (病因) dryness

◆燥火 {中医} dryness-heat; 燥剂 {中医} drying prescription; desiccating prescription; 燥结 {中医} constipation; 燥痉 {中医} convulsive seizure due to pathogenic dryness; 燥咳 {中医} cough caused by dryness; irritating dry cough; 燥气 {中医} pathogenic dryness; 燥热 hot and dry; {中医} dryness-heat; 燥湿 {中医} eliminating dampness; 燥痰 {中医} sticky sputum; 燥邪 {中医} dryness evil

燥zào

dryness

燥zào

❷ 枯

❹ 口干舌

燥.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆zào

篆zào

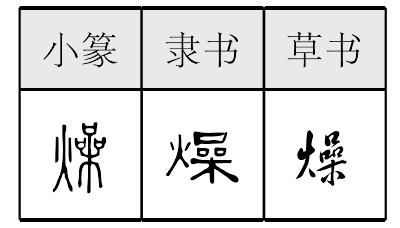

[火(意符) + 喿(聲符)→燥(《説文》:“燥,乾也。從火,喿聲。”燥:乾,缺少水分〈乾燥、燥裂、燥熱、枯燥〉]

[清] 曹雪芹《红楼夢》(第一〇八回):“﹝寳玉﹞一時按捺不住,眼淚便要下來,恐人看見,便説身上燥得很,脱脱衣裳去。”

燥zào

(17画)

【提示】火,起笔宋体是撇点,楷体是侧点; 位于字左时,末笔的捺改点。右下的木,中间是竖,不是竖钩。

*燥zào

17画 火部 干(gān),缺少水分: 干~|~热。

燥( )

)

漢印文字徵

燥臨。

郙閣頌,東漢

從朝陽之平𤍜(燥)。

按: 从參。

徐義墓誌陽,晉

推𤍜(燥)居濕。

房有非及妻尚氏墓誌,唐

𤍜(燥)温無虧。

楊君妻秦氏墓誌,唐

慈過燥濕之![]() 。

。

《説文》: “燥,乾也。从火喿聲。”

東漢以後實物文字或从參聲。郭店楚簡假“澡”作“燥”。《太一生水》簡4:“溼澡(燥)![]() =(之所)生也。”

=(之所)生也。”

燥zào

小篆以来的形声字。从火,喿(sào,群鸟鸣)声。声母旁纽双声如喿澡躁璪(通藻)例。隶书或讹变成叅(参的繁体字參的别体)旁。干(乾)义。如:燥热。组词如:干燥。

燥★常◎常

zào形声,从火,喿(zào)声,本义为干燥,缺少水分或水分很少,引申为使干燥。枯燥,内容单调,没有或缺少趣味。

- 伤寒摘锦是什么意思

- 伤寒撮要是什么意思

- 伤寒方经解是什么意思

- 伤寒方论是什么意思

- 伤寒方论辑要是什么意思

- 伤寒方集注是什么意思

- 伤寒无汗方是什么意思

- 伤寒时气方是什么意思

- 伤寒明理续论是什么意思

- 伤寒明理药方论是什么意思

- 伤寒明理论是什么意思

- 伤寒易诊, 咳嗽难医。是什么意思

- 伤寒暴嗽是什么意思

- 伤寒暴痢方是什么意思

- 伤寒杀车捶法是什么意思

- 伤寒杀车槌法是什么意思

- 伤寒杂病心法集解是什么意思

- 伤寒杂病论是什么意思

- 伤寒杂病论临证解读释疑是什么意思

- 伤寒杂病论义疏是什么意思

- 伤寒杂病论序是什么意思

- 伤寒杂病论思辨要旨是什么意思

- 伤寒杂病论方法是什么意思

- 伤寒杂病论章句是什么意思

- 伤寒杂病论读本是什么意思

- 伤寒杂病论金匮指归是什么意思

- 伤寒杂病论集是什么意思

- 伤寒杆菌是什么意思

- 伤寒杆菌与副伤寒沙门杆菌是什么意思

- 伤寒杆菌携带者是什么意思

- 伤寒杆菌脂多糖是什么意思

- 伤寒杆菌诊断血清是什么意思

- 伤寒条解是什么意思

- 伤寒来苏集是什么意思

- 伤寒极热五十一是什么意思

- 伤寒析疑是什么意思

- 伤寒标本是什么意思

- 伤寒标本心法类萃是什么意思

- 伤寒正医录是什么意思

- 伤寒毒攻方是什么意思

- 伤寒毒痢方是什么意思

- 伤寒气喘方是什么意思

- 伤寒治例是什么意思

- 伤寒法祖是什么意思

- 伤寒活人总括是什么意思

- 伤寒活人指掌是什么意思

- 伤寒活人指掌图是什么意思

- 伤寒活人指掌提纲是什么意思

- 伤寒活人指掌补注辨疑是什么意思

- 伤寒派是什么意思

- 伤寒温疫抉要是什么意思

- 伤寒温疫方是什么意思

- 伤寒温疫条辨是什么意思

- 伤寒源流是什么意思

- 伤寒溯源集是什么意思

- 伤寒潮热是什么意思

- 伤寒点精是什么意思

- 伤寒烦渴方是什么意思

- 伤寒热病方是什么意思

- 伤寒热结方是什么意思