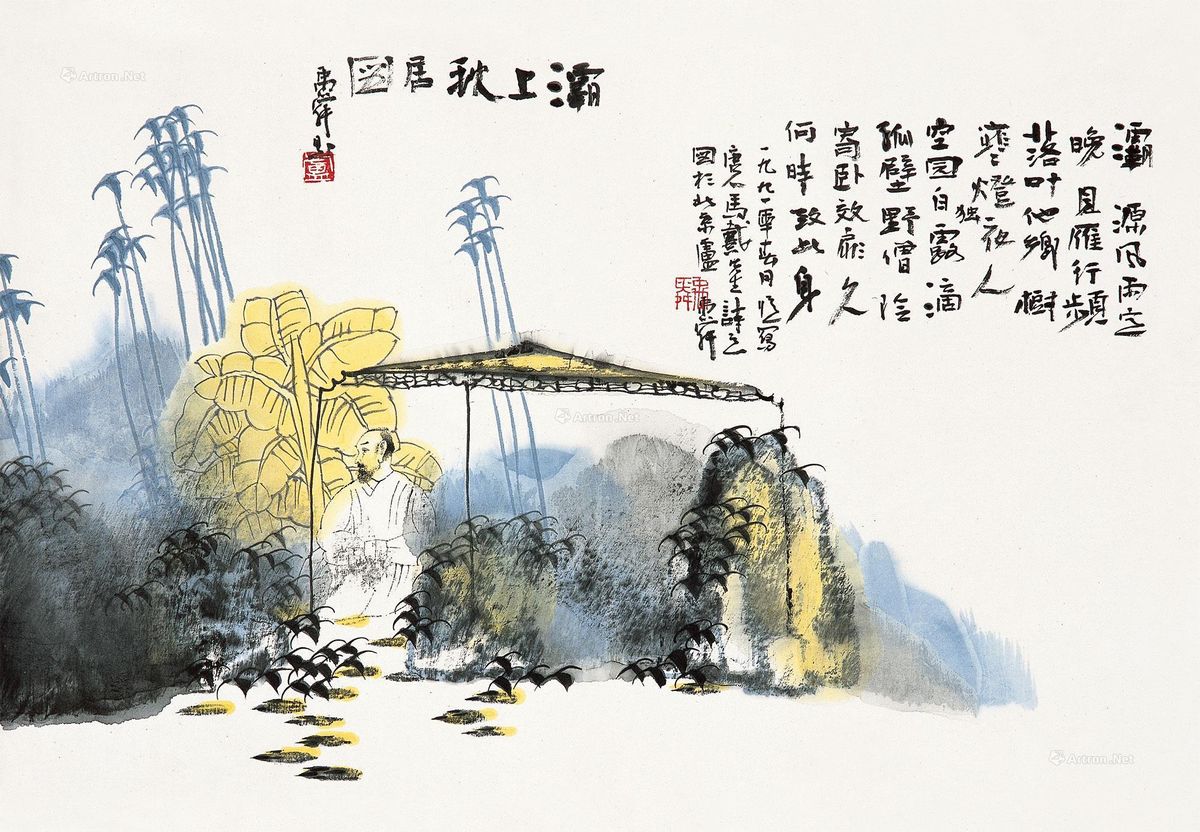

灞上秋居

年代:唐代诗人 作者:马戴

←上一篇:没有了 下一篇:楚江怀古三首·其一 →

诗词简介: 这首诗抒写闭门孤寂之感。诗人以如彩画笔,为读者描绘了一幅意象鲜明、艺术精湛的画卷: 霸原上空秋气萧森,令人心烦的秋风秋雨至晚方停,暮霭沉沉的天际,群雁向南疾飞。一个 “频” 字,既表明飞雁之多,又使人联想到它们日暮投宿的惶急之状。内中浸渍了诗人乡愁之思。

- 原文

- 拼音

- 繁体

- 《灞上秋居》.[唐].马戴.灞原风雨定,晚见雁行频。落叶他乡树,寒灯独夜人。空园白露滴,孤壁野僧邻。寄卧郊扉久,何年致此身。

- 《 bà shànɡ qiū jū 》《 灞 上 秋 居 》.[ tánɡ ]. mǎ dài..[ 唐 ]. 马 戴 .bà yuán fēnɡ yǔ dìnɡ , wǎn jiàn yàn hánɡ pín 。灞 原 风 雨 定 , 晚 见 雁 行 频 。luò yè tā xiānɡ shù , hán dēnɡ dú yè rén 。落 叶 他 乡 树 , 寒 灯 独 夜 人 。kōnɡ yuán bái lù dī , ɡū bì yě sēnɡ lín 。空 园 白 露 滴 , 孤 壁 野 僧 邻 。jì wò jiāo fēi jiǔ , hé nián zhì cǐ shēn 。寄 卧 郊 扉 久 , 何 年 致 此 身 。

- 《灞上秋居》.[唐].馬戴.灞原風雨定,晚見雁行頻。落葉他鄉樹,寒燈獨夜人。空園白露滴,孤壁野僧鄰。寄臥郊扉久,何年致此身。

- 译文

- 注释

- 诗评

- 【逐句翻译】灞原风雨定,灞原上潇潇的风雨刚刚停下,晚见雁行频。见暮霭沉沉的天际鸿雁行频。落叶他乡树,客居他乡深秋黄叶纷纷飘落,寒灯独夜人。夜对孤灯寒气侵袭独坐之人。空园白露滴,空园中滴露划破深夜的寂静,孤壁野僧邻。隔壁孤寂的野僧是我的紧邻。寄卧郊扉久,寄卧这郊外的野寺已经很久,何年致此身? 何年何月能脱离苦境而进身?

- ①灞上:在陕西西安市东、灞水西高原上,故名。

②独夜人:诗人自指。

③孤壁:孤零零的房舍。野僧:这里指云游四方的行脚僧。

④郊扉:长安郊外的房舍。扉,借指房舍。门:门路。一作年。致:年到,实现。此身:这一生的抱负。

- 赏析一

- 赏析二

- 赏析三

- 晚唐诗人中,马戴以善五律著称,严羽称其“在晚唐诸人之 上”(《沧浪诗话》),翁方纲则誉之“直可与盛唐诸贤侪伍”(《石洲诗话》)。 此诗写诗人客居灞上而感秋来萧瑟,抒发羁旅之思和失意之慨,为马戴五 律诗作中的名篇。首联写秋天傍晚灞原之上的衰飒萧条气象。撩人的秋风秋雨直到傍 晚才停歇下来,放眼眺望,天上的大雁成群结队地南去不停。所谓“悲哉 秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰”(宋玉《九辩》),此处写秋风秋雨,无 形中营造出一种凄凉衰败的自然气象。写大雁南飞,急切间择巢而栖,无 疑激起诗人浓浓的乡思羁愁。颔联则由远及近,从远景转入近景。眼看着他乡树木落叶纷纷,联想 到自己孤身一人远在异乡,独守寒灯一盏,作者内心的寂寞与思念愈发强 烈。此处“落叶”对“寒灯”,“他乡”对“独夜”,不仅对仗工整,音节和谐,而 且用词精炼,意蕴深远,将诗人内心的思乡心切与幽独寒冷的心境凸显得 淋漓尽致。此二句,可与司空曙“雨中黄叶树,灯下白头人”(《喜外弟卢纶 见宿》)对读。颈联继续写作者幽居之所。夜阑人静之时,连秋虫都已睡去,只听见 房前的空园里白露不断坠落的声音。在这样的荒郊野外,只有隔壁那位 老野僧与我为邻。白露滴落之声如此细微,诗人却能听得分明,不在于诗 人的耳朵如何灵敏,而是因为诗人彻夜难眠而愈发敏感。与野僧为邻,不 仅不能为作者排忧解愁,反倒更烘托出他内心的孤寂落寞。如此寂静的 夜晚,如此远离尘嚣的野僧,诗人不免感受到被抛出红尘之外的痛楚。尾联则点明题旨,抒发报国无门以及人生不遇的慨叹。我寄居在这 荒郊野岭为时已久,何时才能为国致力献身呢?马戴早年屡困场屋,落第 三十余载,为此他羁旅天下,曾久滞长安关中一带。最后两句,既是对人 生无奈的总结,也是对前途渺茫的愤懑。作为一位长期隐居、远离仕途的失意诗人,马戴的诗歌无晚唐纤靡僻 涩之习,而是体现出一种“优游不迫,沉着痛快”(辛文房《唐才子传》)的美 学风格,这与其人生阅历有关,也与其丰富细腻、真切感人的情思有关。

- “灞原风雨定,晚见雁行频”,开头两句交代了诗人郊居的地点、天气和环境,“落叶他乡树,寒灯独夜人”,只见风雨中片片黄叶从树上飘落下来,而寄居在孤寺中的旅客正独对孤灯,默默出神。中国有句古话,“树高千尺,叶落归根”,而诗人羁留异地,看到落叶的情景,不能不有所感触。其心情之酸楚,完全渗透在这句诗的字里行间。一个“寒”字,一个“独”字,写尽客中凄凉孤独的滋味。一灯如豆,伴着一个孤寂的身影,夜已深了、灯光黯淡,更觉寒气逼人。“寒”与“独”起着相互映衬的作用。“空园白露滴,孤壁野僧邻”,显示了更大的空间,更细腻的景物。作者运用以“动”烘托“静”的手法,连露滴的声音都可听到,还有什么比这更寂静的呢?而所与为邻的只有一个野僧,诗人的处境的孤独就显得更加突出了最后两句直接写出诗人的感慨,自己寄居多时,一直没有找到进身之阶,因而这里率直道出了怀才不遇的苦境和进身希望的渺茫。这首诗不加浮词雕饰,重在真情实感,题材虽不新鲜,但具有相当强的艺术感染力。

- 这首诗抒写闭门孤寂之感。诗人以如彩画笔,为读者描绘了一幅意象鲜明、艺术精湛的画卷: 霸原上空秋气萧森,令人心烦的秋风秋雨至晚方停,暮霭沉沉的天际,群雁向南疾飞。一个 “频” 字,既表明飞雁之多,又使人联想到它们日暮投宿的惶急之状。内中浸渍了诗人乡愁之思。让我们继续展开画卷,但见风雨中片片黄叶飘落,寄宿古寺的客子独对寒灯,黯然神伤。古云 “树高千丈,叶落归根”。诗人羁旅他乡,返家无期,凝视落叶,肝肠寸断。一个 “寒” 字一个 “独” 字,凸显主人公凄凉孤独形象,可谓画龙点睛。夜色沉沉,窗外寒风阵阵,室内一灯如豆,微光瑟索,孤身古寺,愁何以堪!让我们将画卷再往下移。夜阑人静,万籁俱寂,连秋虫都已停止了歌唱。露珠滴落枯叶之上,嘀嗒、嘀嗒,声虽微弱,却很清晰。“此时无声胜有声”,滴露之声非但没划破长夜之沉寂,反而使人感到静得可怕。明明孑然一身,却偏说有一个邻居——一个绝迹尘世,久居古寺的和尚。与这样的野僧为邻,孤寂处境愈加突出。这两句在写景的同时进一步刻画了诗人的心境,秋夜沉沉,屋外滴露点点,枯叶有声。诗人思潮起伏,长夜无眠,野僧为邻,顿生已被抛弃世外之伤感。尾联直抒感慨,将全诗感情推向顶点。“寄卧郊扉久,何年致此身?” 诗人为求仕到长安,寄居古寺日久,盘缠将尽,而晋升无望,怀才不遇的愤激和进身求职的渺茫溢于言表。全诗写景皆眼前所见,不假雕饰,信手拈来;抒情着眼于内心实感,不作无病呻吟,堪称晚唐哀音的真实写照。

灞上秋居

马戴

灞原风雨定,晚见雁行频①。落叶他乡树,寒灯独夜人②。空园白露滴,孤壁野僧邻③。寄卧郊扉久,何门致此身④?

【解题】

此诗作年不详。当为滞留长安年间作。灞上:古地名,一作霸上,又名霸头,因地处灞水西高原上而得名,在今陕西西安市东,为古代咸阳、长安附近军事要地,刘邦灭秦时经此进取咸阳。诗中写秋居无聊,风雨悲凉。颔联“落叶他乡树,寒灯独夜人”二句,写凄寂景况,与崔涂《除夜有作》“乱山残雪夜,孤灯异乡人”异曲同工,都被传为佳句。俞陛云《诗境浅说》认为:“凡用两层夹写法,则气厚而力透,不仅用之写客感也。”诗末尚有期望为国效力之意。

【注释】

①二句意谓灞上风雨停息后,傍晚只见雁群频频飞过。灞原:即灞上。②他乡树:不是自己故乡的树。独夜:孤独之夜。

③二句意谓空园中只闻白露下滴的微响,邻壁所居仅有荒野的僧人。④郊扉:郊门,郊外的住宅。致此身:指出仕。《论语·学而》:“事君能致其身。”杜甫《乾元中寓居同谷县作歌》之七:“长安卿相多少年,富贵应需致身早。”

- hhert gairt是什么意思

- hhert jiairx mox是什么意思

- hhert lort duart是什么意思

- hhert qionl是什么意思

- hhert sanl xuint是什么意思

- hhert svl是什么意思

- hhert svl zix yin是什么意思

- hhert yin是什么意思

- hhet是什么意思

- hhet hhet是什么意思

- hhex是什么意思

- hhex banrt nguarx是什么意思

- hhex banrt suarx是什么意思

- hhex banrt xiairx(yinrx)是什么意思

- hhex banrt yot是什么意思

- hhex beirt是什么意思

- hhex bol yin是什么意思

- hhex cvnl是什么意思

- hhex de banl kuil是什么意思

- hhex denl nox是什么意思

- hhex denl nox zex xuil c-onrx kvx是什么意思

- hhex dix是什么意思

- hhex dort beirt是什么意思

- hhex duart是什么意思

- hhex fvx ngvl是什么意思

- hhex fvx nox是什么意思

- hhex gaf xiairx是什么意思

- hhex gel 〔het〕是什么意思

- hhex gonx xiairx是什么意思

- hhex gorx是什么意思

- hhex gvnrt是什么意思

- hhex gvrt 〔lvrt〕 mirt是什么意思

- hhex hainl是什么意思

- hhex horx是什么意思

- hhex jiairt是什么意思

- hhex laf hhex suarx是什么意思

- hhex laf hhex xiairx (yinrx)是什么意思

- hhex lel zix是什么意思

- hhex lel zix denrt是什么意思

- hhex let gel〔het〕是什么意思

- hhex mei是什么意思

- hhex mei zix是什么意思

- hhex mirt nox是什么意思

- hhex mox是什么意思

- hhex nguarx是什么意思

- hhex nox是什么意思

- hhex seinrt hainl是什么意思

- hhex senrx是什么意思

- hhex suanl是什么意思

- hhex suarx是什么意思

- hhex tul是什么意思

- hhex tux but是什么意思

- hhex tux zvrx是什么意思

- hhex vux是什么意思

- hhex xiairx是什么意思

- hhex xix horx是什么意思

- hhex yenx dent是什么意思

- hhex yil guarx是什么意思

- hhex yin hhox是什么意思

- hhex yot是什么意思