滴滴涕dī dī tì

一种杀虫剂,成分是二氯二苯三氯乙烷,白色晶体。“滴滴涕”为英文DDT的音译,DDT是dichloro-diphenyltrichloro-ethane“二氯二苯三氯乙烷”的缩写。1948年9月《医药学》复刊版第二卷第五期:“‘生化滴滴涕’是中国第一家出品之DDT。”1949年《初级中学动物学课本》上册:“驱除牲畜身上的寄生虫,如马蝇、牛蝇等,可用‘滴滴涕’喷射,把成虫毒死。”◇DDT、二氯二苯三氯乙烷、二二三、氯苯乙烷。

滴滴涕DDT

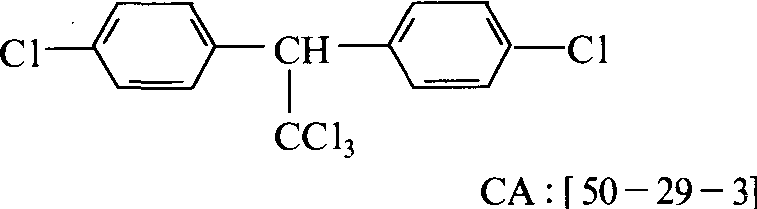

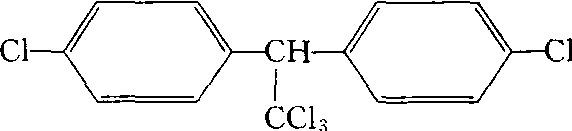

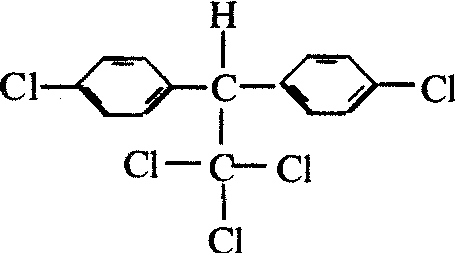

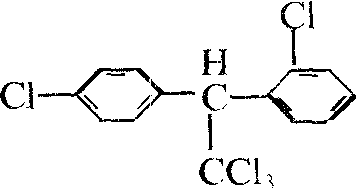

最早使用的稳定性有机氯杀虫剂,是第一个人工合成杀虫剂。化学结构式:

性能 工业品是蜡状固体,无确切的熔点。含对,对′-异构体70%,邻对位异构体约30%。对,对′-异构体是白色结晶,熔点108.5℃,20℃时蒸气压2533帕,邻对位异构体熔点为74.0℃。不溶于水,易溶于大多数芳烃和氯代烃溶剂,在极性溶剂中,溶解度中等。化学性稳定,在日光曝晒和190℃以下亦极少分解,在碱性水溶液中也相当稳定,但在乙醇氢氧化钠水溶液中分解极快。对高等动物急性毒性中等,大白鼠口服LD50为 113毫克 /千克(雄),118毫克/千克(雌),经皮LD50 为2510毫克/千克(雌),能在自然界及生物体内较长时间滞留,并通过食物链富集,在动物体内,特别是脂肪组织内积累,可通过胚胎传给胎儿,通过母乳毒害婴儿,典型的累积性残留,对人体健康和生态环境都有不利影响。对,对′-异构体的杀虫活性大于邻对位异构体。主要是触杀和胃毒作用,无熏蒸和内吸作用,属非胆碱酯酶抑制剂,作用于中枢神经系统、神经膜的表面,使离子通透性改变,而影响轴突传导,引起兴奋、痉挛、麻痹而死。

应用 曾在全世界范围内广泛使用,在发展农业、林业和保障人体健康等方面,都发挥过重大作用。70年代以前主要用于防治棉花后期害虫、森林害虫以及卫生害虫等。对蚜、螨、蚧等毒杀作用不大。由于长期大量使用,导致大部分害虫对其产生抗药性。同时由于其稳定性太强,可在环境中长期残留,污染环境和食品,引起积累性毒性。不少国家在60年代后期就限制或禁止使用,中国1983年宣布停止生产和使用。

滴滴涕DDT

又称二二三。有机氯广谱杀虫剂。化学名称:二氯二苯三氯乙烷。化学结构式如下。工业品为白色、浅灰色或淡黄色固体。由两种都有杀虫活性的异构体对,对位(含70%)及邻对位(30%)异构体组成。化学性质稳定,挥发性小,日照下也不易分解,在高于溶点的温度下,可脱氯化氢分解,遇碱性物质分解。有强烈的触杀作用,并有一定的胃毒作用,杀虫作用较慢,持效性较好。对大鼠急性口服LD50为250 mg/kg。滴滴涕曾广泛用于防治粮、棉、油料、果树、蔬菜及林木的多种害虫(除蚜、螨、蚧等),也用于防治蚊、蝇等卫生害虫。但由于其在作物和环境中的残留期较长,进入人、畜体内后,能积累在脂肪组织和肝脏等器官中,造成慢性毒害。中国1983年起停止生产。

滴滴涕

有机氯杀虫剂,DDT。1874年德国O·蔡德勒研制成功。白色固体,含14种化合物。由于不易被微生物降解,在土壤中半衰期长达2.5~5年,因此容易造成农药污染,从20世纪70年代开始很多国家禁止使用,中国于1983年停止使用。

滴滴涕diditi

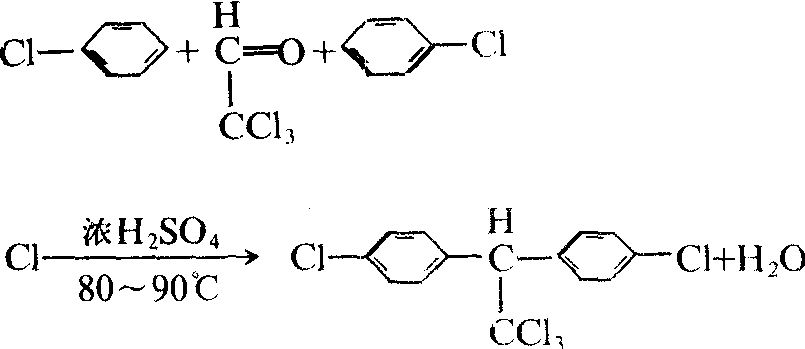

即DDT,二氯二苯基三氯乙烷的简称,俗称二二三,学名1,1,1-三氯-2,2双 (4-氯苯基) 乙烷。是有机氯杀虫剂,工业品为白色或浅黄色固体,略具杏仁香味。熔点高于90℃。不溶于水,溶于苯、二甲苯、丙酮、氯仿等多种有机溶剂。在酸性和中性介质中稳定,遇强碱易分解失效。工业上合成DDT分三步。

❶ 氯苯的制备:

![]()

❷ 三氯乙醛的制备:

![]()

❸ 用氯苯和三氯乙醛为原料,以浓硫酸为脱水剂进行缩合:

滴滴涕chlorophenothane,DDT

系一种杀虫药。本品对蚊、蝇、虱、蚤、臭虫均有杀灭作用。其制剂有5%乳液、5%煤油溶液、5%~10%粉剂及可湿性粉剂等。用时喷洒、涂搽均可,但不可喷洒在皮肤及食物上。遇碱分解失效。

滴滴涕

有机氯杀虫剂。化学名:二氯苯三氯乙烷。历史上曾广泛地用来防治农林害虫等。大量使用后,污染农畜产品,在人体内积累,防治害虫又易产生抗性,同时杀伤天敌。中国自1983年4月已停止生产并逐步停止使用。

滴滴涕

DDT

滴滴涕

DDT

- 江潮是什么意思

- 江珠是什么意思

- 江珧是什么意思

- 江珧柱是什么意思

- 江瑶是什么意思

- 江瑶柱是什么意思

- 江田是什么意思

- 江米是什么意思

- 江米纸是什么意思

- 江米酒是什么意思

- 江苏是什么意思

- 江苏省是什么意思

- 江萍是什么意思

- 江蓠是什么意思

- 江西是什么意思

- 江西省是什么意思

- 江豚是什么意思

- 江轮是什么意思

- 江郎才尽是什么意思

- 江都是什么意思

- 江门是什么意思

- 江门市是什么意思

- 江防是什么意思

- 江阳是什么意思

- 江阴是什么意思

- 江陵是什么意思

- 江雪是什么意思

- 江青是什么意思

- 池是什么意思

- 池中之物是什么意思

- 池中物是什么意思

- 池塘是什么意思

- 池子是什么意思

- 池州是什么意思

- 池座是什么意思

- 池杉是什么意思

- 池柳是什么意思

- 池榭是什么意思

- 池汤是什么意思

- 池沼是什么意思

- 池浴是什么意思

- 池田是什么意思

- 池盐是什么意思

- 池鱼是什么意思

- 池鱼之殃是什么意思

- 池鱼笼鸟是什么意思

- 污是什么意思

- 污七八糟是什么意思

- 污名是什么意思

- 污吏是什么意思

- 污垢是什么意思

- 污损是什么意思

- 污染是什么意思

- 污染源是什么意思

- 污染物是什么意思

- 污毒是什么意思

- 污水是什么意思

- 污泥是什么意思

- 污泥浊水是什么意思

- 污浊是什么意思