淞沪会战

1932年“一二八”事变发生后,因受《淞沪停战协定》的限制,中国政府不能在上海市区及周围地区驻兵设防。为防止日军再次对上海发动侵略,威胁首都南京,国民政府开始在邻近上海周围的长江三角洲地带,划定防御区域,构筑国防工事。“构筑实施之程序,系以首都为中心,逐次向国境线推进”;沿海沿江的防御工事,“先求巩固长江下游之江防,其次渐及闽、粤、苏、鲁诸海岸”[1]。在具体部署时,曾作过这样判断:日海军可能由长江和杭州湾进犯,陆军可能由上海附近及杭州湾北侧登陆后,分路西进,进攻南京。为此,把宁、沪、杭地区划分为宁沪、沪杭和南京三个防御区,并以宁沪防御区为重点,先行构筑工事,配备兵力防守。根据沪宁地区的自然条件,选定苏州至福山的吴福线和无锡至江阴的锡澄线为该防区的主要阵地,并在这两线阵地的前后,分别设置后方阵地与前进阵地。后方阵地选在常州至石庄一线,主要是左有长江右有滆湖,两翼具有较为可靠的屏障,交通运输也较方便。在昆山附近选择险要之地构筑前进阵地;在昆山以东及上海附近,则临时设置警戒阵地。沪杭防御区主要在乍浦、澉浦等海岸要点,构筑永久工事形成要塞。另外还根据地形,选定乍浦经嘉善至苏州的乍嘉线和海盐经嘉兴之吴江的海嘉线为主要阵地[2]。经数年努力,至卢沟桥事变爆发时,上述防区的防御工事已基本完成。如沪宁地区预定构筑500座工事,已完成471座;沪杭地区预定构筑1102座工事,已完成1062座[3]。

为增强沪宁地区的防御力量,国民政府于1936年任命张治中为京沪警备司令,具体实施该地区对日战备事宜。为了保密,张治中把设在苏州的司令部称为“中央军校野营办事处”,参谋们以军校教员身份,到预定各战线实地考察,绘制地图,初步拟订作战方案。当时整个防区只有三个师正规部队,二个师被安排在吴福线上一面警戒,一面构筑工事;一个师接防锡澄线阵地;沿江防务及上海周围城镇的警戒,则由地方保安团队及警察担任[4]。

卢沟桥事变爆发后,国民政府对沪、宁、杭地区加强了警备,各地区官兵也密切注视着当地日军的一举一动。1937年7月中旬,驻淞沪日军“即迭以汽车载运武装官兵,向江湾一带侦察示威,并于沪西越界筑路区实施夜间演习,诡称水兵宫崎乙名失踪”[5]。与此同时,日军编成第一联合航空队(含木更津航空队、鹿屋航空队,装备中型攻击机38架,舰上战斗机12架)与第二联合航空队(含12航空队、13航空队、21航空队、22航空队、装备舰上战斗机24架,舰上轰炸机30架,舰上攻击机12架,水上侦察机12架)。第一联合航空队的木更津航空队与鹿屋航空队分别进驻济州岛和台北,准备对华作战[6]。8月1日,苏浙边区公署张发奎向南京报告,日舰、日机在杭州湾活动频繁,杭州城内仅存的两名日侨也已离去。据此作出如下判断:“敌侨离杭,敌舰、敌机活动情形似于杭州湾有所企图,揆其寻隙挑衅事变或所难免。”[7]

至8月9日,日军驻沪兵力“计陆战队官兵约五千人,业经组织健全之在乡军人约三千人,壮丁义勇队三千五百人”。此外尚有“各种轻重口径炮约三十余门,高射炮八门,战车及装甲汽车各约二十余辆”,抵沪之日本军舰也达到12艘,“各舰可随时登陆之水兵,共计约三千人”[8]。“大山事件”(即虹桥事件)发生后,上海的形势突然告急。就在中日双方交涉的同时,日军舰20余艘护送其运输舰5艘,向淞沪急驶而来。上海日租界同时实施动员,编组其侨民在乡军人、义勇团,连同驻沪海军陆战队共计万余人,进入备战状态。日军第一、第三舰队军舰30余艘开始不断向吴淞口一带集结,一部且已驶入黄浦江,进入战斗位置[9]。

当时中国方面驻上海市区的仅有保安总队两个团,兵力甚为薄弱。南京当局深知上海的战事终不可免,为在战略上争取主动,军事委员会于8月11日晚上下令张治中指挥之第八十七、第八十八两个主力师迅速向上海近郊推进;京沪警备军及原驻蚌埠之第五十六师、驻汉口之第十八师、驻嘉兴之第五十七师紧急向淞沪、吴县等地区输送,统归张治中指挥。张治中连夜进军上海,将主力部署在宝山县的江湾、彭浦一带,以随时准备对日军发动有力攻击。为统一指挥淞沪地区的军队,军事委员会于8月13日下令将淞沪警备司令部所属各部队也划归张治中指挥,并将该部统编为第九集团军,由张治中任总司令。同日,苏浙边区公署也被改编为第八集团军,以张发奎为司令,下辖第六十一、第五十五、第五十七、第六十二师及独立第四十五旅、炮二旅(缺第三团)。此后,军事委员会又划定第八、第九两集团军之作战地境,“为苏州河至上海南站之线”[10]。

正当国民政府调兵布阵之际,8月13日上午9时许,虹口方面的日本海军陆战队借故向中国保安队开枪射击,下午又在上海市区的多处地方向中国军队发起攻击,侵入黄浦江内的日本军舰也向市内开炮轰击。中国军队尽管尚未完成战略展开,但因守土有责,当即予以还击。“八一三”抗战遂告爆发。

战斗刚打响时,第九集团军只有少数部队到达预定作战位置,张治中下令其余各部紧急部署。当晚各部队的具体位置大致如下:八十七师主力在江湾两江女子体校,沿虬江至虬江桥一带集结,一部在吴淞;八十八师前锋与日军隔横滨对峙,主力在上海北站及鸿兴路东钱江塘之线;炮兵三个团在大场、彭浦一带进入阵地;五十七师一个旅由龙华推进至徐家汇虹桥路一线,另一个旅向北新泾、虹桥飞机场集结;五十六师主力到达太仓,经浏河向宝山推进,直接警戒沿长江各口岸;上海市警察总队部署在虬江码头、张华浜之间警戒;保安总团则在暨南新村附近集结[11]。这一部署,摆出了一副决战的态势。

对于淞沪方面的抗战,南京当局早已做出如下战略部署:“国军以保卫政经要地,及诱致、消耗敌人之目的,初期以优势兵力,迅速围歼上海市之敌,使其尔后增援、登陆困难。如敌援军登陆成功,则集中重兵予以打击,迫其追随我军行动,使其主力向淞沪地区转用后,即改取守势,并利用既设国防工事,实施逐次抵抗,破灭其速战之企图。”[12]为争取战略上的主动,军事委员会于当天晚上做出如下指示:令第九集团军于次日开始攻击虹口附近之敌;令空军于次日出动,协调陆军作战;令海军封锁江阴江面。8月14日,国民政府发表抗暴自卫声明,宣布“不得不实行自卫,抵抗暴力”,京沪、京杭两铁路沿线各地戒严,封锁镇江下游长江江面,航行一律暂行停止[13]。中国空军于当天上午向上海的日军发起攻击,先后轰炸汇山码头、日本海军司令部及侵入黄浦江的日本军舰,主要目标均命中起火,日军旗舰“出云”号被炸伤。当天下午,大批日本飞机从长崎、台北机场及“加贺”号航空母舰起飞,越过东海,向南京、杭州等城市进行轰炸。中国空军奋勇拦截,击落日机3架,中方则无一损失,在中日战争史上首次写下击落日机的记录。同时,中国海军为使日舰失去航行目标,除以漂雷封锁长江口及黄浦江水道外,还毁灭通州及通州下游航路标志,同时专门征用军舰商轮沉江,以填塞江阴以下航道,确保南京的安全[14]。中方长江舰队主力亦向江阴附近集中。

陆上攻击也同时展开。第九集团军以第八十七师在左、八十八师在右,向日军发起地面进攻,各部奋力突进,先后夺取预定围攻线上之宝山桥、八字桥、五洲公墓、持志大学及沪江大学等各要点。当晚,第八十八师向天通庵车站、京沪铁路沿线、持志大学之线推进,初战告捷,为下一步行动打下了基础。但在激烈交战时,该师第二六四旅旅长黄梅兴少将不幸中炮弹阵亡[15]。16日拂晓,第八十八师在八字桥、爱国女校,第八十七师在日本海军操场一带与日军展开激战,双方损失均极惨重。当日,中国空军在南京、上海上空与日机交火,击落日机2架,中方亦有2架飞机受创。第一○五号鱼雷艇则冒死驶至黄浦江内,向停泊在江面上的日本“出云”号旗舰连射鱼雷7枚,予以重创。日军第一○五号鱼雷艇亦中弹沉没[16]。14、15、16三日,日军损失战机共计30架以上,中方战机受伤数架,空军人员死二人,伤五六人[17]。8月17日,中方再度发起攻击,日军则凭借坚固的工事和优良武器,负隅顽抗。中方“最初目的原求遇隙突入,不在攻坚,但因每一通路,皆为敌军坚固障碍物阻塞,并以战车为活动堡垒,终至不得不对各点目标施行强攻”[18]。第八十八师官兵于日本坟山、八字桥、粤东中学一带与日军展开激烈争夺战,中方部队牺牲达一个营[19],日军被击伤击毙者约350人。第八十七师也曾一举突入日本海军俱乐部,在日军的全力反扑下,第八十七师被迫退回原防。战局一时陷于僵持状态。

中国军队在淞沪战役之初作战之顽强,超出了日本军方的预料。为改变被动挨打的局面,日本内阁决定扩大侵华战争的规模。8月15日,日本政府发表的声明中已经没有“不扩大”的字眼,而是强调“为了惩罚中国军队之暴戾,促使南京政府觉醒,于今不得不采取断然措施”[20]。同一天,下达总动员令,编组上海派遣军,任命松井石根大将为司令,下辖第三师团与第十一师团,限期开赴上海,增援海军作战。8月18日,第三师团之半数及第十一师团全部迅速向上海东南约120公里的马鞍群岛集结。日本政府的增兵行动,使淞沪战争的规模急遽扩大。

中国政府见此情形,深知不实行全面抗战,无法维持民族之生存,因而亦于8月15日下达全国总动员令,在全国划定五个战区,将苏南、上海和浙江列为第三战区,由冯玉祥任司令长官,顾祝同副之,陈诚为前敌总指挥。8月20日,第三战区根据军委会之战争指导方案,拟订出围歼上海日军和阻击增援日军的作战计划。22日凌晨,第九集团军总司令张治中抽调第九十八师受总部直辖,并限其于8月23日23时前开至大场镇附近地区以备吴淞、宝山方面的反登陆作战。同时,张治中又与陈诚商议,决定调南京之第六十七师紧急向嘉定集结,并以第六十七、第九十八师及炮兵第十六团,归第十八军军长罗卓英统一指挥,准备迎击登陆之敌。第六战区司令长官部鉴于日军数量不断增加,也将长江南岸各守备部队改编成第十五集团军,由陈诚任总司令,配合第九集团军在嘉定、宝山一带防御从长江口登陆之敌。

8月23日拂晓,日军舰艇十余艘驶达蕴藻浜口附近,集中火力向吴淞镇以东之轮渡码头猛烈攻击,蕴藻浜口之中方江防阵地大半被毁,守军亦出现重大伤亡。随后,日军第三师团步兵2000余人在舰炮火力的掩护下,于吴淞镇、张华浜附近强行登陆,上海市保安总团由于兵力薄弱,且缺乏武器支援,处境十分困难,张治中遂命第六十一师第三六一团增援保安团。此后,战局渐趋稳定。同日,日军第十一师团先头部队在烟幕与战机的掩护下,分乘汽艇六七十艘在川沙镇北侧地区强行登陆。中国守军第五十六师之一个连与日军激战一小时,连长负伤,官兵大部壮烈牺牲,生还者仅十余人。于川沙口登陆的十一师团约一个旅团,也分向宝山、罗店、浏河镇三个方向突进,宝山城很快被日军占领。24日,日军第三师团凭借优势火力于张华浜强渡蕴藻浜,遭到中方将士的英勇痛击。第十一师团则企图一举夺取浏河镇,刘尚志第五十六师率部与日军激战竟日,毙敌500余人,中方伤亡营长以下300余人。随着战线之延长,第九集团军已感兵力不足,第三战区司令部紧急调六十二师、九十八师部分主力去吴淞增援。24日晚,夏楚中率领第九十八师主动出击,向宝山之敌军发动进攻,并乘势克复宝山城。

此后,淞沪抗战的重心逐步从上海市区的杨树浦、虹口方面转移到宝山及吴淞、张华浜一带。从吴淞口附近登陆的日本援军站稳脚跟之后,与上海市区的日军互相配合,对中国军队形成南北夹击之势。中国军队原先的优势与主动性逐渐丧失,开始陷于被动应付的地位。尽管在战术上作过多次调整,但仍无起色,罗店与吴淞两个重要阵地,经过多日激战,先后于8月28日和9月1日失陷。

战略要害罗店镇是中日双方争夺的焦点所在。德国军事总顾问法肯豪森当时便呈文蒋介石,认为中方应绝对在罗店阻止日军,使不能犯刘行,更不能趋嘉定[21]。25日凌晨,中方第六十七师第四○二团开始由罗店镇东北侧向尤家楼攻击前进,当即与陆家村、沈宅之日军发生激战。战至拂晓,该团已是伤亡逾半,团长李维藩、营长张培甫以下连、排长多人均壮烈牺牲。此后,日军更向罗店以西包围攻击,中方第一九九旅旅长蔡炳炎亲率预备队一个营与敌军反复搏斗,战斗中蔡炳炎阵亡[22]。此后,中日双方军队在罗店镇以北之线展开对峙。当日,彭善第十一师奉令将罗店守备交第六十七师接替后,逐次向月浦至周宅之线推进,并积极准备向狮子林炮台、石洞口发起攻击。7时,彭善师预备队第六十二团遭遇日军600余人,双方展开激战。至10时,双方几近格斗,相互进退达七八次之多,战况陷于胶着。26日凌晨,日军一股部队抢登狮子林炮台北侧,中方第九十八师奉令以主力攻击狮子林并占领之,其一部则据守宝山、月浦,构成三据点阵地。28日拂晓后,日军第十一师团千余人猛犯罗店,中国守军第六十七师第三九八团奋力迎战,至午时,罗店陷落。

罗店失守使浏河方面的中国守军渐感孤立,30日,浏河守军调整部署,以第十四师主力占领沿新泾河至浏河河川之线,并派出游击队占领施相公庙、曹王庙之线。31日,日军陆战队千余人屡次进犯中方浏河阵地,均被击退。第十一师团虽攻占罗店镇,但其与在吴淞登陆的第三师团仍处于分离态势。为此,第十一师团于31日派出浅间支队从川沙镇沿海岸线向狮子林炮台附近移动。同日,第三师团步兵第六十八联队在战机30余架、舰炮百余门的掩护之下,于轮渡码头至炮台湾车站之线登陆,并与中方第六十一师第三六一团发生激战。三六一团伤亡甚重,渐呈不支,于午后退守吴淞镇西端。次日,吴淞镇陷入敌手。

9月1日,日军在军舰20余艘、战机10余架的掩护之下,向宝山狮子林炮台、月浦一带的第九十八师阵地发起进攻。此后,中、日双方展开了长达五昼夜的激战,中方营以下官兵大半阵亡或负伤,第十八旅旅长翁国华、第三十三团团长朱福星亦身负重伤[23]。至5日,宝山守军第五八三团姚子青第三营被日军完全包围。当晚,第三战区下令由刚抵达战场的第一师接替伤亡重大的第六师驻防,第六师撤至广福整补待命。6日,日军继续使用优势火力猛攻宝山城,城内建筑物无一幸免,中方部队伤亡惨重。当天,第三战区司令长官部根据军事委员会的指示,在吴县颁布第二期作战计划,并重新划定第八、第九、第十五集团军之作战地境。其中,张发奎集团与张治中集团以诸翟镇、苏州河之线为界,线上属张发奎集团军。张治中集团与陈诚集团以南翔镇、蕴藻浜之线为界,线上属张治中集团军[24]。7日晨,日军重新占领宝山城,中方守军第三营营长姚子青于东门附近阵亡,全营官兵亦同时殉国[25]。11日拂晓,日军猛击中方之月浦阵地,守军伤亡惨重,阵地终被突破。此后,中方守军退守街市,与日军展开逐屋巷战,并将月浦重新夺回。

正当中、日双方在宝山城展开激烈争夺的同时,上海市区的战斗仍在继续。9月6日拂晓,日军饭田支队在10余辆战车的支援下,由虬江码头向虬江左岸中国守军阵地反复猛攻达两个小时。午后,日军再增派步兵1600余人、战车20余辆、飞机9架,在海军舰炮数十门的掩护下,续向虬江左岸中方阵地进犯,战况十分惨烈,中方工事悉数被毁,人员伤亡巨大。中国守军顽强抵抗,集中炮兵火力阻击敌军,歼敌百余人,击毁战车数辆,击毙日军支队长饭田七郎[26]。日军每前进一步,都必须付出沉重的代价。9日晨,日军出动战机20余架竟日轰炸,停泊在虬江码头一带的日舰20余艘也猛烈射击,中方军工路以东之线悉数被毁。8时,日军3000余人在烟幕的掩护下,向驻陆家宅的中方第五十七师第三四二团阵地发起猛攻,双方激战至中午,阵地易手数次。第三四○团第三营奋力迎敌,将敌击退。下午,日军卷土重来,中国守军以刺刀、手榴弹应战,官兵伤亡殆尽,此后战斗逐渐呈现出胶着状态。当晚22时,中方部队撤至沈家行镇至徐家宅第二线阵地。9月9日之战斗,第五十七师第三四二团军官阵亡计李子峰连长等12员,伤连排长曾凤歧等24员,伤亡士兵580员。第三四○团伤亡军官7员,士兵百余员[27]。在此期间,中国空军派出战机对吴淞口沿江一带之日军舰进行了俯冲攻击,至少击沉敌舰3艘以上,重创敌舰亦在10艘左右。中国海军也使用自制水雷于9月7日炸毁日军供登陆之三井码头及趸船,并炸沉日军汽艇2艘。

对于当时淞沪战场严峻的形势,蒋介石已经认识到:“此战不能避免,惟能持久而已。……近日战局渐转劣势,人心动摇。”[28]据此,中国军队逐步停止主动攻击,转向以防御为主的持久作战态势。9月11日黄昏开始,张治中第九集团军奉第三战区命令,撤至北站、江湾、庙行至蕴藻浜南岸之线[29]。此后,中方各集团军又陆续退守北站、江湾、罗店西南、浏河之线。

此前,中国大本营于9月6日制定出《第三战区第二期作战指导计划》,以调整淞沪抗战的战略。其中对日军行动的判断是:从长江口登陆的增援部队将从罗店向南突进,从左侧背对中国军队形成大包围;从张华浜登陆之敌将向江湾镇方面攻击,吸引中国军队进入包围圈内;同时对围攻市区日租界的中国军队形成小包围。对此,该方面军的战略要领是:首先,“运用优势兵力断绝其联系,限制其发展”,“打破其包围企图,而收各个击破之效”;其次,“如各个围攻之目的不能达到,则依状况逐次于后方占领阵地,采取攻势防御”; 第三,“于万不得已时,则退守后方既设阵地,作韧强之抵抗,以待后方部队之到达,再行决战”[30]。接着,对各部队的部署及任务做出明确的指示。为加强对淞沪抗战的领导,蒋介石亲自兼任第三战区司令长官,同时加强了后方锡澄线等处的防御力量,以保卫南京的安全。

中国军队的顽强抵抗,打破了日军速战速决的企图。9月6日,日本海军军令部总长向天皇上奏:“上海陆上的战斗迟迟无进展,必须增强陆军兵力。”[31]陆军内部经过紧急磋商,于9月7日决定先增派重藤支队,10日再派第九、第十三、第一○一三个师团来上海增援。上述军队都归上海派遣军司令官指挥。另外,还派遣野战重炮部队、工兵及飞行团随同去上海。9月12日,从华北调拨的10个大队援兵首先到达上海,重藤支队也于14日到达上海。至9月中旬,日本上海派遣军已拥有5个师团,共约20余万人,另有炮200余门,战车200余辆,飞机200余架[32]。日军得到增援后,立即调整部署,从吴淞一带向中国守军的阵地发起猛烈攻击。

中国军事统帅部也调整了淞沪前线的作战部署。由于增援部队陆续抵达,为便于指挥,军事委员会于9月21日将淞沪地区12个师改编成第十九集团军,由薛岳任总司令,朱绍良则接替张治中任第九集团军总司令。第三战区之部署也进一步调整如下:黄浦江以西、蕴藻浜以南地区划为中央军,由朱绍良任总司令,以第十八师及第九集团军编成之;右翼军由张发奎任总司令,以第八、第十集团军编成之;左翼军由陈诚任总司令,以第十五、第十九集团军编成之[33]。左、中、右三个作战军沿“北站—浏河”一线与日军对峙,并展开阵地争夺战。各部队接奉军令,立即开始调整。右翼军因尚未投入战斗,全军处于警戒状态;中央军因仅增加一个师,部署并无改变。左翼军的阵地则有较大的调动:第十九集团军第六十九军的三个师,接替蕴藻浜以北、杨家沼一线原第一军的阵地;第十九集团军第六十六军则以三个半师的兵力,驻守杨家沼至樊家桥一线之阵地,充当左翼军的中坚;樊家桥至龚家宅的阵地,原为第十五集团军第十八军之防区,因战斗激烈,伤亡惨重,兵力不足,临时改换第四军之五十九师接替,第十八军在其左侧罗店一带驻防。这一调整,已摆出决战的态势。

从9月22日起,日军集中三个师团近11万兵力,在飞机及重炮的掩护下,向马路河至蕴藻浜间的中国驻军阵地发起猛烈攻击,激战在左翼军阵地展开。守军的工事几乎被日军炮火摧毁殆尽,第一线阵地上的官兵大半壮烈殉国。有些阵地被日军突破后,中国驻军又发起反击,与敌人肉搏,经过多次反复后,才被迫撤至后方阵地继续抗击。激战至9月30日,日军除夺取有限的几块阵地外,并无其他战绩。

由于中方作战部队逐渐转取守势,日本海军得以长驱直入。中国海军奉命防守江阴长江水道,并相机增援长江南岸守备部队的作战。对于停泊长江及吴淞口外之日本军舰,中国海军一再突击,但未能有所收获。9月22日,日军大编队战机群向江阴地区中国军舰发起攻击,中方沉着应战,击落敌机3架。23日,日机增加至73架之多,继续攻击江阴舰队,并向中方平海、宁海两舰投掷重磅炸弹多枚,两舰相继沉没,“平海”舰舰长高宪申、“宁海”舰舰长陈宏泰均身负重伤。25日,中方“逸仙”、“建康”二舰又被炸沉,江阴海军舰队遭日军重创[34]。鉴于情势紧张,蒋介石手令海军部:“海圻、海琛、海容等凡年在四十以上之大舰,须将其炮卸下,准备沉没,堵塞长江各段之用。如三日内卸拆不及,则连炮沉塞亦可,务如期办到,以示我海军牺牲之精神。”[35]

日本政府因侵沪战争没有进展而感到焦急,10月1日,四相会议决定了《处理中国事变纲要》,明确规定:“军事行动之目标,在于使中国迅速丧失战斗意志。应采取适当的手段,使用兵力占据要地。”[36]于是,日军调整其进攻方案,将原有的主力从左侧回旋到南面,新增援的几个师团放到右侧第一线,企图从吴淞一带突破中国守军阵地,攻占大场镇,然后向苏州河一线推进[37]。

10月5日,日军以第九、第十三两个师团的兵力向蕴藻浜方面猛攻,7日强渡蕴藻浜,以图突破河防,夺取大场镇,切断防守闸北、江湾的中国军队的后路。日军在炮火的支援下向守军阵地猛扑,双方展开激烈的争夺战,经四昼夜的激战,中方阵地仍然屹立不动。至17日止,日军进展仅数百公尺至千公尺而已[38]。与此同时,日军第十一师团主力及第三师团之一部也于罗店镇以南向中方部队猛攻,双方激战四昼夜,伤亡均极惨重,日军虽有所进展,但中方仍固守杨泾河西岸阵地。10月上旬,日军增援兵力陆续在吴淞一带登陆完毕。日方除原有海军特种陆战队及后备军人外,已拥有正规陆军5个师团、1个旅团、2个支队以及伪军于芷山部(约4000人),并有飞机300余架,战车百余辆,重炮一个旅团,各型舰艇100余艘,在淞沪战场上形成了绝对的兵力优势[39],中国军队面临的局势十分严峻。

10月18日夜,中方部队对蕴藻浜南岸之日军发起一连串反击,战至21日夜,进展不大。21日上午,日军重点进攻大场,并利用优越空军对大场附近投弹约百枚,继而以坦克21辆集中向中方阵地冲击。中国守军第十八师官兵英勇奋战,与日军周旋于血肉横飞之中,大场阵地失而复得者凡三次[40]。为挽救大场方面危急的局势,战区司令部急令刚到达的第二十一集团军实施反击,并将其划归中央军指挥,以达协调作战之效果。反击部队分三路出击,除中路略有进展外,其余两路虽付出巨大代价仍无收获。由于双方实力悬殊,大场最终于24日沦陷。大场失守后,京沪铁路被截,中方闸北、江湾阵地线侧背完全暴露。中国军队于是放弃北站至江湾一线阵地,向苏州河右岸转移。10月27日,中央作战军在苏州河南岸与尾随而至的日军展开对峙。由于日军已占领上海各要点且后方无主力部队增援,中方将领建议将淞沪战场主力部队撤至苏南国防线抵抗,蒋介石表示同意。为掩护主力部队撤退,孙元良第八十八师奉命留守闸北,该师所部第五二四团团副谢晋元率一个营的兵力进据四行仓库阻敌前进,并孤军奋战至10月30日方才退入公共租界,移往胶州路孤军营[41]。至此,中方苏州河前进阵地尽失。31日,日军开始横渡苏州河,并向南岸中国守军发起猛攻。中、日双方反复争夺近十日,死伤均极惨重。

为尽快攻占上海,日本政府于10月20日决定向上海增派以柳川平助为司令官的第十军。该军主要由第六、第十八和第一一四共三个师团组成。30日,又下令将第十六师团加入上海派遣军序列。这样,侵入华中地区的日军到达2个军9个师团,其总兵力已超过华北战场。

11月5日,日本上海派遣军向中方苏州河南岸阵地发起猛攻。同时,第十军也利用海上浓雾之掩护,并在炮舰火力的配合下,于杭州湾北岸之全公亭、金丝娘桥、金山街、金山嘴、漕泾等处强行登陆成功。金山卫中国守军2个步兵连无力反抗,日军得以快速迂回中方淞沪阵地之侧背,迅速向黄浦江挺进,淞沪战场形势也随之大变。右翼作战军总司令张发奎与副总司令黄琪翔下令调部队阻击,但未能奏效。日军乘势急进,于6日抵达松江以南附近,8日又渡过黄浦江。此前一天(7日),日军改编成立“华中方面军”,以松井石根为司令官,统一指挥上海派遣军及第十军作战。

11月8日,日本第十军占领松江,而北面的上海派遣军也已突破苏州河,此时淞沪地区的中国军队已陷于即将被切断退路的危险境地,第三战区司令部当即下令全线后撤,向吴(县)福(山镇)国防阵地转进。9日凌晨,中央作战军率先向青浦、白鹤港一线转移,因退却命令下达太迟,途中又遭到日机炸射,各部均拥挤于公路,秩序至为混乱[42]。左翼作战军各部因奉命现地掩护,遂至12日夜方由新泾河之线向西转移。其时,右翼作战军已撤至苏嘉线附近及以西地区。至此,历时整整3个月的淞沪会战令人遗憾地落下了帷幕。

淞沪会战虽然以失利而告终,但已打破了日本“速战速决”的战略,同时也给日军造成重创。担当日军进攻主力的第九师团,在中国守军交叉炮火及手榴弹的打击下,损失惨重。该师团第七联队在夺取陈家行的交战中,即死伤千余人,其中一个中队,在与中国军队近身搏斗中,损失过半。因军官死伤过多,由下士伍长代理中队长的即有20余人。在从吴淞至苏州河一线40余日的战斗中,该师团共死伤官兵8527名[43]。这一数字,足以说明中国将士在淞沪会战中的功绩。

淞沪会战

淞沪会战

八一三中国军队在上海奋起抵抗,引起日本朝野极大的震动。1937年8月14日, 日本海军决定正式对华宣战,声称要“采取必要而有效的一切手段”打击中国军队,并命令在华的第三舰队“除原任务外,要与派遣军协同确保必要的地区,消灭该方面的敌陆军及在华中的敌航空兵力;同时要控制必要的海面,必要时应击灭敌舰艇”。①自14日起,日本海军航空队连续袭击轰炸了杭州、南昌、广德、南京等地的中国空军基地。

14日夜,日本内阁召开紧急会议,审议通过了由陆相提出的《帝国政府声明》。声明公开抛弃了“不扩大方针”,赤裸裸地表示“为了惩罚中国军队之暴戾,促使南京政府觉醒”,将采取“断然措施”以“达到日、满、华三国间融和提携”。②同日,日本政府对第三、第十一、第十四师团等下达了参战动员令,并签署了关于向上海及青岛方面派兵的“陆海军关于华北作战的补充协定”。15日,日本正式编组上海派遣军,以松井石根大将为司令官,下辖第三师团(师团长藤田进中将)、第十一师团(师团长山室宗武中将)以及独立机关枪第七大队、战车第五大队、独立轻装甲第八中队、独立炮兵第十联队、迫击炮第四大队、野战高射炮(乙)六队、野战探照灯队三队、独立工兵第八联队、独立飞行第六中队、上海派遣通信队本部、独立攻城重炮兵第五大队和兵站部队等。其作战任务是:以第十一师团主力从浏河镇方面登陆,以第三师团及派遣军直属部队在吴淞方面登陆,与海军协同消灭上海附近的中国军队,占领上海及其北面地区的重要地带。

面对日本侵略者咄咄逼人的嚣张气焰,南京国民政府于8月14日发表《自卫宣言》,公开表示了抗战的决心,20日又将全国临时战区进行调整,将沪杭地区划为第三战区,任命冯玉祥为司令长官、顾祝同为副司令长官、陈诚为前敌总指挥,决定以主力集中华中,迅速扫荡淞沪敌海军基地,阻止后续敌军登陆。

国民政府在上海坚决抗战,原因是多方面的:(1)上海地处沿海中部,扼制长江口,又紧邻南京。一旦失守就会直接威胁国民政府统治中心,并造成日军南北夹击之势;(2)上海是经济、文化中心,工业产值占全国四分之一以上,也是官僚垄断资本投资的主要场所,直接涉及四大家族的切身利益;(3)上海是一个国际都会,与帝国主义尤其是英美等国的在华利益息息相关,如能在上海抗战,容易引起国际势力的干预;(4)广大爱国军民抗日活动的推动和中国共产党统一战线政策的影响等。在淞沪会战中,南京方面先后将几十个经过德国训练的精锐整编师投入一线作战,就是希望争取时间,引起国际参与,将日本侵华演化为一场国际争端。

会战初期,中国方面在兵力上占有一定优势。 自九一八事变,中日关系日趋紧张,尤其是华北事变后, 日军在上海频繁挑衅,引起中国方面的重视。为防御日军突袭上海,南京国民政府加强了京沪间的战备。至八一三事变爆发,中国军队在上海的数量超过了日方在沪陆军和海军陆战队兵力。当时,中国军队在上海的计有张治中第七集团军第八十九师、八十八师、五十六师、炮兵三个团和保安总团、警察总队以及五十七师、六十一师各一部,附近还有张发奎第八集团军配置于杭州湾一带,总兵力近五万人。而日军陆军和海军陆战队兵力约九千人。14日,日本编组上海派遣军,16日向上海增派四个大队,数量上仍处劣势。 自15日起,中国军队与日军在八字桥、法学学院、虹口公园和汇山码头反复争夺,由于战略指导的优柔寡断,始终未能抓住有利的战机,反而使日军凭借坚固的工事和强大火力,稳定了防线,造成局势逆转。据会战初期担任前敌总指挥的张治中回忆,其间曾三次筹划向日军发动总攻击,均因最高统帅部耽搁而未能实施,甚至他属下的部队改划其他集团军指挥,事前也毫未与闻,感到受了很大委屈。作为前敌最高指挥官尚且如此,可见会战初期军队内的混乱无章程度。

8月18日至20日, 日本上海派遣军从日本出发抵达上海以东120公里的海域,然后换乘小舰艇准备登陆。第三战区鉴于日军威胁增加,决定以第九集团军专职上海市区作战,以陈诚为总司令,新编成第十五集团军负责吴淞镇以下沿江防线作战。23日晨,日军第三师团和第十一师团在优势火力掩护下,于张华浜、吴淞口、川沙口一带强行登陆。当时中国方面第十五集团军各部尚未到达指定位置。川沙口仅有第五十六师一个连,抵挡不住强敌。吴淞和张华浜方面,保安团和警察总队势单力薄,难以阻止日军上岸。翌日,第十五集团军抵沪,与日军在吴淞、宝山、罗店展开激战,予敌重大杀伤。27日, 日军第十一师团主力千余人,以飞机六架、大炮十余门火力为掩护向中国军队进攻。中国军队数次增援并发动反攻,但日军终于突入罗店。当晚,中国军队反击罗店未能奏效,被迫固守宝山、狮子林、南北塘口、金家宅一线。

日军攻占罗店后,松井石根认为吴淞镇河岸阵地对日军船只出入威胁最大,遂命令第十一师团以一部协助第三师团向吴淞方面进攻。31日,日军在海空火力支援下攻陷吴淞镇,并依次向西向北扩大战果。9月1日,日军千余名攻打狮子林炮台。第九十八师一部与之反复争夺,白刃格斗近四个小时,最后全部捐躯。此后,日军以猛烈炮火攻击杨家桥、月浦之间的阵地。中国军队顽强抵抗,屡挫其锋。这时,由青岛调来增援的日军第十一师团天谷支队奉命沿吴淞—月浦—罗店公路攻击中国军队侧后,于5日与进攻月浦的日军会合。中国军队被迫撤守月浦东侧阵地,遂使宝山中国守军陷入重围。

守卫宝山城的是第九十八师五八三团第三营。该营在第六师转移后,于9月5日受到日军围攻。 日军以舰炮和飞机猛烈轰炸,并以战车为先导,屡次发动攻击。中国守军在姚子青营长率领下,沉着应战。全营将士立下“誓与敌皆亡之旨,固守城垣,一息尚存,奋斗到底”的誓言,多次击退日军进攻。敌久攻不下,竟向城内发射大量硫磺弹,将全城房屋尽皆烧毁。姚营在危城之中,犹战不止。7日,日军以重炮轰毁城墙。姚子青率部与日军巷战,光荣牺牲于城东门附近。战至上午10时,全营除一名士兵奉命出城报告外,全部壮烈殉国。姚营的壮举,受到中外报章高度赞扬。

9日, 日陆海空军联合会攻月浦。中国第九十八师奋勇反击,激战数日,双方伤亡均重。至12日,第十五集团军各部奉命撤至杨家宅、紫藤村下、永安桥、张家宅、陆福桥一线。日军则占领宝山、狮子林炮台、川沙口之长江南岸一线,与中国守军形成对峙。

日军中央统帅部鉴于上海作战进展缓慢,决定再次增兵。9月9日, 日军以台湾守备队扩编而成重藤支队乘海军舰艇疾驰上海,华北方面军后备步兵十个营及炮兵、工兵一部也奉调赴沪。11日,华北方面军第九、第十八、第一○一师团及直属部队、兵站部队也被调往上海、编入上海派遣军战斗序列。20日,日军参谋本部制定新的《作战计划大纲》,提出“大致以10月上旬为期,在华北与上海两方面发动攻击,务必给予重大打击,造成使敌人屈服的形势”,在淞沪地带“上海派遣军(以五个师团为基干)击败上海周围之敌”,“以一个军(大概以三个师团为基干)确保上海周围的重要阵线,切断上海、南京间的联系,并谋求占领地区的安定”。③这使日本侵华战争的重心开始逐渐向上海方面转移。

在日军不断增兵的情况下,中国军事当局也及时调整防御部署。9月21日,国民政府军委会发布命令,由蒋介石兼第三战区司令长官、顾祝同为副司令长官(原司令长官冯玉祥调第六战区),以朱绍良任中央作战军总司令兼第九集团军总司令,布防于蕴藻浜以南及京沪铁路正面;陈诚任左翼作战军总司令,辖第十九集团军和第十五集团军,布防于蕴藻浜以北及从南翔、嘉定至长江南岸地区;张发奎任右翼作战军总司令,辖第八集团军和第十集团军,布防于杭州湾北岸、淞江及浦东地区。

9月22日至27日,日军第一○一师团(师团长伊东政善中将)和第九师团(师团长吉任良辅中将)陆续在吴淞、上海间登陆。第十三师团(师团长获洲立兵中将)自神户起航,于10月1日抵沪。这时,日军投入兵力已达20万人。随着日军援兵的到达,中日之间的争夺更加激烈。

23日晨,日军以重炮猛轰第六十六军陆福桥至杨家桥间阵地,并以战车掩护步兵冲锋。中国守军与敌数度肉搏拼杀,阵地失而复得者多次。自25日起,日军陆续集中第一○一师团和第九师团主力,全力进攻中国守军左翼阵地。中国守军斗志高昂,凭借简陋武器顽强抗击,予敌重大伤亡,无奈日军越聚越多,终于冲破中国军队主防线。30日拂晓,日军一部进抵陆宅,守军第六十七师一个连与敌苦战一昼夜,仅二人生还。同日,第七十七师万桥阵地被突破,左翼军各部被迫撤往蕴藻浜南岸以江家宅至陈家行,沿杨泾河、广福、孙家宅至施相公庙之二线阵地。

10月1日,日本内阁召开四相会议,确定《处理中国事变纲要》,强调为尽快使南京方面屈服,“使中国取消抗日政策和容共政策”,要采取军事行动与外交措施并用的方针,在军事方面“陆地用兵的主要地区,大致为冀察和上海方面”,“对必要地区进行海战和空战”, 目的是“在于使中国迅速丧失战斗意志”。④上海派遣军鉴于中国军队在左翼顽强抵抗,战事进展不畅的局面,决定改侧翼包围为中央突破的战略,暂时放弃争夺罗店西南阵地,集中主力向大场镇及附近攻击,而后进入苏州河一线,消灭上海以北的中国军队,再向南翔进攻。

10月5日,日军第三、第九师团在第十一、第十三师团一部掩护下,向蕴藻浜地区实施猛攻。中日军队激战近四昼夜,都遭受重大伤亡。8日,敌强渡蕴藻浜,第八、第六十一师及税警总团等部与敌激战数日,损失惨重,未能歼灭渡河之敌,以致日军于黑大黄宅至东西赵家角一线构筑成宽二里之桥头堡阵地,掩护其后续部队南渡,并进犯大场。

大场地处上海市区正北,一旦失守,日军即可直抵苏州河。为确保中央防线的稳固,第三战区急令新到的第二十一集团军增援,并对日军实施反击,以第六十六军、第四十八军、第九十八师为三路攻击军,分别攻击蕴藻浜南岸之敌,以原守备各师编为数个突击队,迫击当面之敌。至20日,除第六十六军克服强敌,收复三新宅、唐桥头外,其他各路攻击部队均受挫于敌。21日,中国军队转入全线防守。

22日和23日,日军主力猛攻北侯宅、沈宅、谈家头一线阵地,突破第二十一集团军防线。第二十一集团军和第九集团军左翼各师退守小顾宅、大场、走马塘一线。24日,日军包围并猛攻大场,以强大陆空火力轰毁中国守军阵地。第十八师竟日苦战,终因实力悬殊,未能保住大场,师长朱耀华愤而自杀。由于大场失守,中央作战军处境极为不利,遂从闸北撤退,向苏州河南岸、江桥镇、小南翔一线转进。26日,日军占领闸北,纵火焚烧持续四五日。

为掩护中央作战军主力撤退,留守闸北的第八十八师五二四团八百名壮士,在副团长谢晋元指挥下,坚守苏州河北岸“四行仓库”阵地,与日军展开血战。四行仓库南临苏州河,东靠西藏路,是一座七层楼的钢筋混凝土建筑,库内储有粮食、蚕丝等物品。其西北两面是中国地界,已被日军占领,东南两面均属公共租界,与未被占领的中国地界隔绝。谢晋元率八百壮士入驻以后,用沙包封闭了所有门窗,在库内构筑坚固的工事,决心尽忠职守,完成掩护主力部队撤退的任务。27日,日军在机枪等火力掩护下,猛扑四行仓库,谢率部应战,前后激战三个小时,毙敌六十余人。28日,日军继续进攻未逞。29日,日军出动两辆坦克,掩护二百余名步兵推进,也被击退。这时,苏州河南岸租界内观战的群众目睹中国军队英勇善战,人心振奋。女童子军杨惠敏游过苏州河,将一面国旗送至四行仓库,使坚守“孤岛”的壮士们颇受感动。谢晋元对采访的《新闻报》记者表示,军人以服从为天职,保卫国土,职责所在。洒最后一滴血,必向倭寇索取相当代价;余一枪一弹,亦必与敌周旋到底。30日, 日军继续猛攻四行仓库,八百壮士奋勇抗击,再次击退日军进攻。 日军虽有大炮,不敢贸然轰击,虽有飞机,不敢投弹,因为仓库附近是公共租界,如果流弹误入,就会引起国际争端。在两面被围、强敌屡攻的恶劣环境中,八百壮士雄踞危楼,扼守阵地,岿然不动。经四昼夜激战,毙敌八十余人,谢晋元率部完成掩护任务,奉命撤入公共租界。至此,苏州河北岸阵地全部沦入日军之手。⑤

31日,日军在关家桥、陈家渡口等处强渡苏州河,遇到中国守军顽强抵抗。双方争夺近10日,均死伤惨重。

自8月至10月底,在中国军队顽强抗击下,日军连续增兵仍未能解决战局,引起日本军事当局的焦虑。10月20日,日军统帅部为迅速攻占上海,实现速战速决的战略计划,决定从华北方面军和第一军、第二军属下抽调兵力,组编第十军,加入上海派遣军战斗序列。第十军司令官为柳川平助中将,辖第六、第十八、第一一四师团、国崎支队、独立山炮兵第二联队、野战重炮兵第六旅团、第一后备步兵团和第二后备步兵团。10月30日,日军统帅部又令第十六师团增援上海作战。这样,日军参加上海作战部队已达三十万人,比华北战场全部兵力还多两个师团。针对日军的增兵活动,中国军事当局对上海的防御体系作了重新调整即:取消中央作战军;保持左、右两翼作战军,每翼保持三个集团军;将炮兵部队集中统一使用;将长江江阴以东的江防、杭州湾南北两岸及太湖的水上警备,统一纳入上海防御作战体系。本来,参加淞沪会战的中国军队经两个多月的战斗伤亡很大,副参谋总长白崇禧等曾向蒋介石建议,上海会战适可而止,并及时向吴福线既设阵地转移。蒋介石也采纳了这个意见。但是,就在下达命令的第二天下午,蒋介石突然召集紧急会议,提出只要能在上海顶下去,九国公约国家就会制裁日本,因此要求各部队仍在原阵地死守。这就使第一线部队出现了混乱:有的准备撤退,忽然又停止撤退;有的正在撤退途中,又要返回原阵地;有的已经撤退也没有接到返回原阵地的命令。 日军乘机加强进攻,整个战局急转直下。

日军向上海大举增兵后,北部日军推进到苏州河南岸,截断了上海与南京间的联系。为使上海早日陷于孤立,上海派遣军利用中国军队频繁调动之机,决定突袭杭州湾,登陆后迅速截断沪杭线,从侧背压迫苏州河以南的中国军队后撤。

杭州湾位于上海南方,海岸线平直,近岸有十余米的水深,是淞沪地区最好的登陆场所。会战初期,中国军队为防备日军增援部队沿海岸登陆,曾设置杭州湾北岸防备区,以第八集团军四个师一个旅担任防守。后因上海战事紧张,调走三个师及一个旅,以致从全公亭至乍浦几十公里长的海岸线仅有第六十二师一部和少数地方武装担任防守,造成战略防御上的重大罅漏。

11月5日拂晓,日军第六、第十八两个师团突袭杭州湾北岸。 日军先以舰炮对金山卫附近的中国阵地猛轰达数小时,然后以飞机掩护步兵在全公亭、金丝娘桥、金山卫、金山嘴、漕泾等处同时登陆。 日军登陆后分兵两路,一路以部分兵力沿沪杭公路向北推进,另一路以第六师团和第十八师团主力直扑松江。第三战区获悉日军登陆,急调第六十二师、独四十五旅等部阻击,终未能遏止日军的攻势。8日,日军主力渡过黄浦江,攻占松江城,截断沪杭铁路。

日军在杭州湾大举登陆成功,牵动了淞沪战场整个战局,较之大场失陷,影响更为严重。由于沪杭铁路被截断,加之北面日军同时突破苏州河防线,中国军队陷入腹背受敌,退路被切断的危险境地。8日晚,蒋介石匆忙作出中国守军撤出上海,向吴福国防线转移的决定。9日,右翼作战军第九、第十五集团军奉命向青浦和白鹤岗一线撤退。由于命令下达太晚,也未对撤退进行周密计划,使各部队均拥挤在公路上,处于极度混乱状态。这时,后有日军追兵,空中又有日机不断轰炸,右翼作战军无法在青浦和白鹤岗一线立足,遂直接退至吴福国防线。为掩护右翼作战军后撤,左翼作战军第二十一集团军在新泾河一线坚守至12日夜,完成任务后始向吴福线转移,当面之敌未敢穷追。

中国守军不断后撤,日军则向南、向西、向北三面推进。11日晚,在南市南侧地区及浦东担任掩护的中国军队撤出防区,被隔绝于上海市内的四千余名守军也撤至租界。12日,上海市区沦陷。

日军占领上海后,遵照统帅部关于将作战区域推进到苏州、嘉兴一线的指示,以两个师团担任上海及后方要点的警卫,集中七个师团沿京沪铁路及其南北地区向吴福线进攻。11月14日,在白茆口、浒浦口登陆的日军第十六师团以一部攻福山,主力指向常熟。同时,由杭州湾登陆的日军第一一四师团向嘉兴方向进攻。中国守军第四十师及第二十一集团军所属各师与日军展开激战,数日后仓猝撤退。因缺乏周密的计划,部队撤退时士气沮丧,十分混乱,吴福线虽设工事,因无人指引,或找不到开门钥匙,以致形同空设。19日,日军分别攻占常熟、莫城镇,苏州亦同时失陷。第三战区为避免与敌决战,遂命各部撤往锡澄线。

随着中国军队大规模撤退, 日军很快抵达由统帅部划定的制令线,即苏州—嘉兴一线。其推进速度之快,使参谋本部也感到惊讶。19日,上海方面的日军提出乘胜向南京追击的计划。24日,统帅部决定废除以前的制令线,允许日军越界追击,并命令在无锡一湖州一线准备以后的作战,使战争进一步扩大。

日军突破吴福线阵地,在“不失时机一举向南京追击敌人”的方针下,继续向锡澄线进击。蒋介石下令死守,但中国军队溃败之势已无法挽回。25日,无锡失陷。至26日晚,京沪线上的中国军队除江防军尚守卫江阴要塞以外,主力部队退往皖浙赣边境。27日,日军切断江阴、无锡公路,29日攻占常州。这时,已成为孤军的江阴要塞也受到日军围攻。中国守军凭借简陋的武器与日军激战五昼夜,工事大部被摧毁,伤亡甚众。12月2日,江阴要塞失陷。

南部日军自杭州湾登陆,占领嘉兴,沿太湖南侧向西进攻,11月14日攻占嘉善,20日再陷南浔镇。中国军队为巩固吴兴要地,以第七军向吴兴推进,并以川军五个师集结安吉、泗安、广德间地区,以资策应。11月24日,日军以30架飞机支援地面部队猛攻吴兴,将城南工事尽毁,第一七三师师长夏国璋率部苦战,以身殉国,升山、吴兴相继失守,30日,日军攻占广德,12月初,中国军队第二十一、第十五集团军经宜兴向孝丰、宁国附近转移,第二十三集团军也由宣城以西及宁国转移;锡澄线守军主力撤往南京,淞沪之战至此结束。

淞沪会战自1937年8月13日至11月12日中国军队撤守,历时三个月。日本四次增兵,以十个师团约三十万人、军舰三十余艘、飞机五百余架、坦克三百余辆,大举进犯上海,在中国军队顽强抗击下,数度陷入困境,破灭了“速战速决”的迷梦。中国军队调集约七十个师、四十艘舰艇、二百五十架飞机,以劣势装备投入战斗,毙伤日军97780名,极大地鼓舞了全国人民的抗日热情,也为沿海工业内迁、保存经济实力赢得了时间。遗憾的是,南京国民政府未从长期抗战的战略出发,而将七十余万大军部署于敌人掌握制空权和制海权的滨海城市,单靠拼消耗、拖时间,幻想求得国际干涉,以致贻误战机,再加上军事部署失当,最终铸成败局。在会战中,其指挥机构不能适应战役需要,部队的衣食得不到正常供应,官兵经常挨饿,甚至赤着脚与敌人拼刺刀。在强弱分明、环境十分险恶的情况下,广大爱国官兵仍表现出坚强不屈的民族气概,以血肉之躯抵挡敌军现代化武器,有的整营、整连为国捐躯。在蕴藻浜两岸的激战中,第七九九团六连长陈月村阵亡,其妻(军医)从七零八落的肢体中找出丈夫的一节断臂,高举在手,代丈夫指挥连队继续抗击日军。除朱耀华、夏国璋外,殉国的高级将领还有第二六四旅长黄梅兴、第二○一旅长蔡炳炎、第一旅副旅长杨杰、第五一一旅长秦霖、第二七○旅长官惠民、第六十七军长吴克仁、第一七四旅长吴继光等。中国军队英勇献身的精神极大鼓舞了民众的爱国热情。在八百壮士坚守四行仓库战斗中,年仅15岁的女童子军杨惠敏冒着生命危险给守军送去一面国旗。第二天,苏州河对岸挤满了向楼顶迎着朝阳飘扬的国旗招手致意的人群。何香凝女士致函八百壮士,盛赞其英勇抗敌的精神“使我们感动得流泪,但等我们赶到沟边(苏州河),却又不能通过,只有静穆地向对岸注视,遥寄我满腔虔敬亲爱之忱”。会战结束后,外国报纸也对中国军队的抗战予以高度评价,英国《泰晤士报》曾发表社论称,上海抗战“将有一日证明中国已安置从来未有的兵力之基础矣。华军现已从滑稽故事之迷雾中脱颖而出”。《新闻纪事》报也认为“华军在沪抵抗日军攻击之战绩,实为历史中最英勇光荣的一页”。⑥

淞沪会战

1937年8月13日~11月12日,中国军队抗击日军进攻上海的战役。日军参战9个师团22万余人,伤亡9万余人;中国军队参战6个集团军约70个师70余万人,伤亡25万余人。

淞沪会战Songhu huizhan

1937年8月13日,日本帝国主义在上海发动了军事进攻,中国军队和日本侵略军展开了三个月之久的大会战。史称“八·一三上海抗战”或“八·一三事变”。因战争是在上海及其周围地区进行的,所以又称“淞沪会战”或“淞沪抗战”。

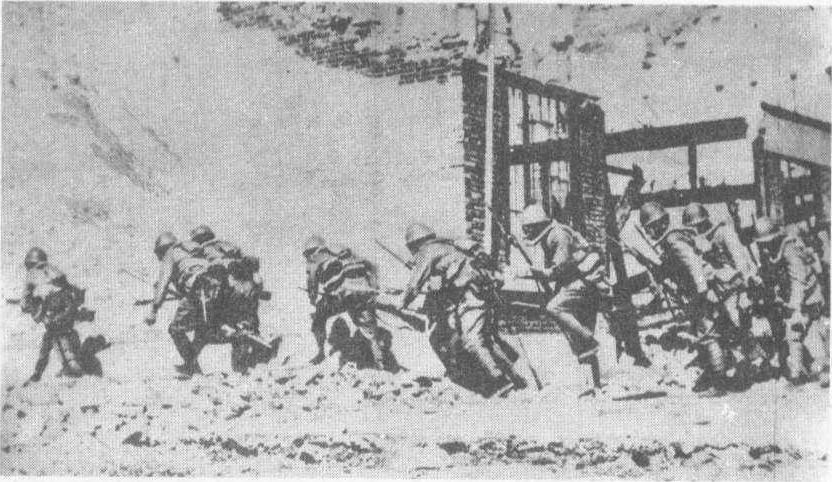

1937年8月13日进犯上海的日军

1937年8月9日晚,日本海军陆战队中尉大山勇夫、水兵斋藤要藏,驾车强行冲入虹桥军用机场,窥探中国军队情况,当场被机场卫兵击毙。日军以此为借口,于8月13日晨,突然发动对上海中国驻军的进攻。中国军队奋起抵抗。14日,国民党政府发表《自卫抗战声明书》,表示“中国为日本无止境之侵略所逼迫,兹已不得不实行自卫,抵抗暴力。”8月14日至22日,中国的陆军和空军,对杨树浦以西至虹口敌司令部之间的日军发动进攻,一度攻入虹口日军阵地,并打进汇山码头,但未能包围歼灭敌人。23日,约三个师团的日军由张华滨、川沙登陆,向浏河、罗店、宝山进犯,战事中心移到罗店至月浦一线。这时中国军队在以冯玉祥为司令长官、顾祝同为副司令长官的第三战区统一指挥下,分三个方面御敌,浦东方面由张发奎指挥,淞沪近郊由张治中指挥,江防由陈诚指挥。敌我双方在被敌人称为“血肉磨坊”的罗店至月浦一线,展开了激烈的争夺战。31日,敌海空军猛攻吴淞后,以步兵登陆,然后分兵进攻宝山和闸北。第十八军五十三团三营营长姚子青率部坚守宝山城,浴血奋战,500余官兵全部壮烈殉国。9月10日以后,日军增兵至10余万人。21日第三战区改组,蒋介石兼任司令长官,将淞沪作战部队编为左中右三个集团,张发奎为右翼军总司令,朱绍良为中央军总司令,陈诚为左翼军总司令,各自指挥两个集团军,总兵力达40余万人。30日,日军发动全线攻击,突破中国军队阵地,我军向蕴藻浜南岸转移。10月7日起,日军向蕴藻浜南岸猛攻,我军苦战10余天。25日,大场失守,我军退守苏州河南岸。第八十八师五二四团团副谢晋元率800官兵,驻守苏州河北岸的四行仓库,掩护部队撤退,孤军奋战四昼夜后,才奉命退入租界。10月底,日本从华北抽调三个多师团,从国内调来一个多师团,连同原在上海的部队共九个师团,编组了华中派遣军,取代上海派遣军进行淞沪作战。11月5日,日军三个师团从杭州湾北岸登陆。中国军队腹背受敌,被迫全线撤退。12日,上海失陷,淞沪会战结束。

淞沪会战中,中国军队奋勇苦战了三个月,歼敌6万余人,给敌人以重大打击,粉碎了日军“速战速决”的梦想。中国军队也受到重大损失。上海的失陷对整个战局产生了不利的影响。

淞沪会战

1937年8月13日,日军进攻上海,中国驻军奋起抵抗,会战开始。在3个月当中,中国有40万军队参战,日军亦渐增至20多万。会战初期日军处于守势;8月23日以后战事迅速扩大,日军转入进攻;9月30日日军发动总攻,11月5日日军在杭州湾登陆,12日上海沦陷,会战结束。这次会战给日军以严重杀伤,打破了日本3个月灭亡中国的美梦,提高了全国人民的抗日热情和胜利信心,为沿海工业内迁赢得了时间。

淞沪会战

抗日战争初期中国军队保卫上海及其周围地区的一次大会战。1937年8月13日,驻沪日军悍然向闸北、虹口开枪,并向保山路、八字桥地区进攻。中国守军奋起抗击,揭开了八一三淞沪会战的序幕。8月14日,国民政府发表自卫宣言,并调集大批军队投入上海淞沪战场。中国军队共70个师,70多万人,分左、中、右三翼,分别由陈诚、张治中 (后为朱绍良) 、张发奎任指挥。蒋介石亲自担任战场最高指挥官,顾祝同任副指挥,陈诚任前敌总指挥。日本投入上海战场共30万人,由陆军大将松井石根任总司令。战役分为三个阶段。第一阶段从8月13日至22日,双方为争夺闸北和江湾地区的战争。中国军队占优势。张治中第九集团军曾一度迫近江山码头,但因敌工事坚固,未能攻下。第二阶段从8月23日至11月4日,日军援军到达,中国军队处于全面防御。8月22日,松井石根率领日军分别在川沙口和吴淞附近登陆,陈诚率领第十五集团军对敌进行反击,双方在张华滨、吴淞一带争夺激烈,最终被日军突破中国军队的沿海阵地。9月上旬,敌我双方在海岸线形成胶着状态。9月30日,日军主力向高桥和刘行方面发动总攻击,中国军队被迫后退,双方遂以大场为中心,激战25日,最终由于日军海陆空军的强大威力而攻陷大场阵地。中国军队开始后撤。第三阶段从11月5日至12日,日军实行大迂回战略,中国军队撤离上海地区。日军为占领上海,又增派了三个师团,在海军的掩护下从杭州湾的全公亭、金山卫、漕泾一线登陆,从南至西迁回中国军队侧背,切断沪杭铁路。9日,攻陷淞江,并对上海实行包抄,中国守军为避免腹背受敌,遂下令全线撤退。12日,日军攻占上海。至此,淞沪会战结束。此战役,中国军队顽强抵抗,历时三个月之久,粉碎了日军企图三个月灭亡之中国的狂妄计划,为沿海工业的内迁准备了时间,进一步推动了全国规模抗战的开展。但中国军队付出了25万人的代价。

- 派斯是什么意思

- 派来特求偿案是什么意思

- 派来霉素是什么意思

- 派氏价格指数是什么意思

- 派氏指数是什么意思

- 派氏数量指数是什么意思

- 派氏质量指数是什么意思

- 派气是什么意思

- 派沙(1/100卢比)(尼泊尔、印、巴)是什么意思

- 派沙(1/100塔卡)(孟)是什么意思

- 派活儿是什么意思

- 派派是什么意思

- 派流是什么意思

- 派海孜墩是什么意思

- 派热克斯玻璃是什么意思

- 派煦指数公式是什么意思

- 派熯是什么意思

- 派瓦尔山口之战是什么意思

- 派生是什么意思

- 派生“所”字结构是什么意思

- 派生义是什么意思

- 派生号是什么意思

- 派生同音词是什么意思

- 派生基金是什么意思

- 派生字是什么意思

- 派生存款是什么意思

- 派生宪法是什么意思

- 派生市场是什么意思

- 派生意义是什么意思

- 派生收入是什么意思

- 派生林型是什么意思

- 派生法是什么意思

- 派生消费是什么意思

- 派生物权是什么意思

- 派生犯罪构成是什么意思

- 派生的国际法律人格是什么意思

- 派生短语是什么意思

- 派生社会制度是什么意思

- 派生类属作用是什么意思

- 派生系统法是什么意思

- 派生词是什么意思

- 派生货币是什么意思

- 派生需求是什么意思

- 派用场是什么意思

- 派畀是什么意思

- 派目是什么意思

- 派相是什么意思

- 派码子是什么意思

- 派硬是什么意思

- 派祖拉·尼斯提巴衣是什么意思

- 派秦是什么意思

- 派笔老板是什么意思

- 派算是什么意思

- 派系是什么意思

- 派系与门第是什么意思

- 派罕巴尔是什么意思

- 派罗斯是什么意思

- 派老是什么意思

- 派股是什么意思

- 派股通知是什么意思