洞穴侵蚀cave erosion

地面流水或径流沿土体裂隙、根孔、动物穴下渗时,发生溶蚀、潜蚀、冲淘、淘涮以及重力等作用而形成各种各样洞穴的过程。它多见于黄土高原,是水蚀的一种特殊类型。

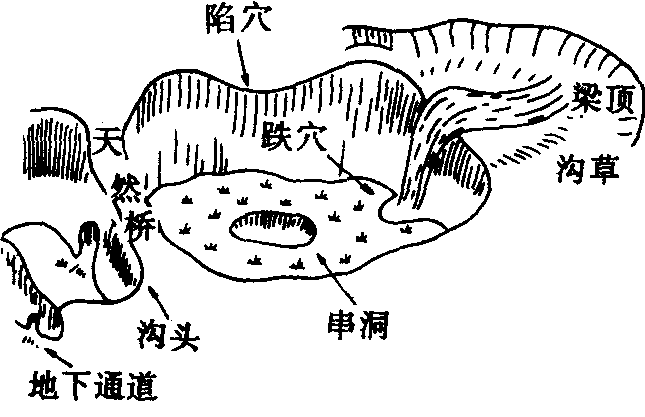

类型 有陷穴、跌穴、水涮窝、管道状洞穴侵蚀等。❶陷穴侵蚀。常见于平缓地形的边缘或低洼部位(图1)。这些部位土层中的裂隙、植物根孔或动物穴比较发育,暴雨时易集水,土层内有泥水外泄出口。骤集的水流沿裂隙或孔洞下渗,至弱透水层发生侧渗并经出水口泄出。在此过程中,裂隙、孔洞越变越大,流至出水口的通道也越来越发展,形成地下穴道,待悬空土体塌落后,便形成陷穴。依其发生部位和形态特征又可分为壶状、圆盆状、竖井状和漏斗状陷穴及黄土碟。壶状陷穴为过渡形,顶部土体全部塌落后即为竖井状。后者常见于塬畔,口径1~5米,深10~18米,个别达30米。梯田阶地的填土部位常出现陷穴,呈大而浅的圆盆状。漏斗状陷穴口大腔小,多见于墚峁坡或沟谷边缘,除潜蚀沉陷作用外,亦有明显的流水冲刷作用,形态小且距沟边较近。黄土碟系黄土自重湿陷而成,仅见于开阔而低洼的地形中央。

❷跌穴侵蚀。亦称水蚀坑、穿洞或落水洞。多出现于沟头崖岸等跌水部位下部和幼年切沟沟槽底部。起初因下泄水流强烈冲淘而形成跌窝,随之加深扩大,其中水流沿底部土体裂隙侧渗,并在下方陡坡或跌水上冲开出口而形成地下穴道。跌穴以圆盆状为主,口径2~8米,深2~10米。沟蚀与洞穴侵蚀互相促进,在一些沟床或谷坡,几个跌穴的地下部分常由一条穴道连通,形成所谓“串珠洞”,加速了沟床的下切和扩展。

❸水涮窝侵蚀。地面集流通过陡崖、地坎、沟头壁下泻时,在其跌水部位被淘蚀成窝状的半圆洞,它是沟头溯源侵蚀的一种常见现象。

❹管道状洞穴侵蚀或沟道状侵蚀。因陷穴或跌穴的发育,地表下渗水流侧向流动而形成地下管道状侵蚀,其沟称为暗沟或盲沟,直径0.5~1米,个别达2米多,长十几米至几十米。在盐碱地的低洼集水区,因水流下渗时将带有钠离子的土壤胶粒分散下移,久而久之,将地表侵蚀成垂直向下的管道状洞穴。

图1 沟头洞穴群体发育示意图(天水)

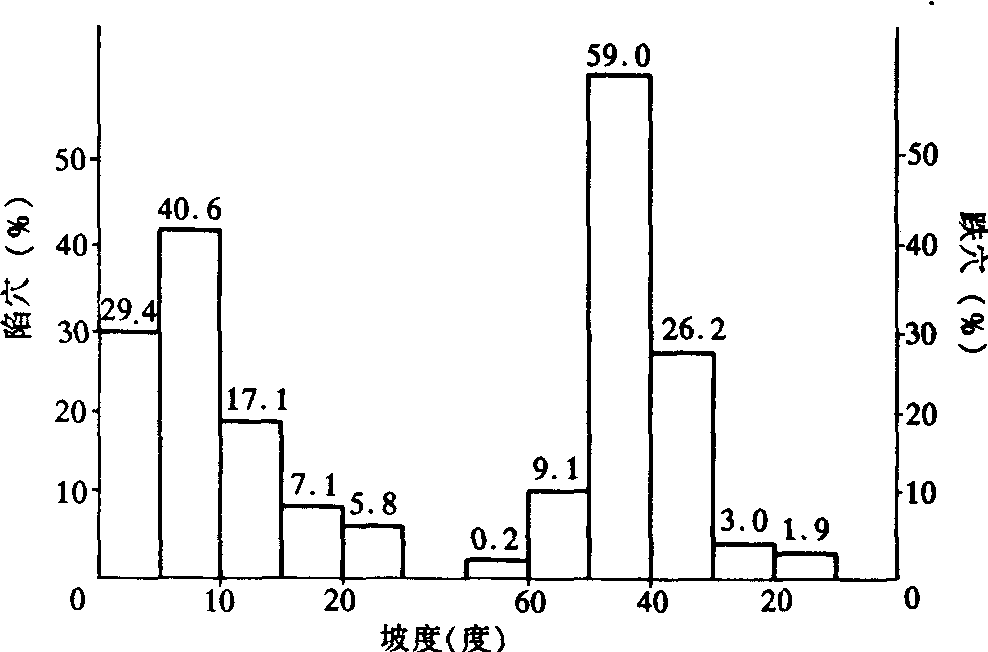

发育条件 土层深厚易蚀,土体内多垂直裂隙和孔洞; 汇集地表径流的浅洼地,或具有加剧径流冲刷力的陡坡、陡壁以及暴雨等均为洞穴侵蚀发育的主导因素。不同类型的洞穴其发育的坡形不同。在黄土高原区陷穴以凹形和凸凹形坡为主,竖井陷穴集中发育于塬畔,阶地和梯田等坡面转缓的低洼部位,坡度较小,多在10°以下。漏斗形可见于直形坡,坡度小于20°。跌穴主要发育于直形坡,或切沟和悬沟的沟床,穴道发育部位的坡度以35°~45°最多(见图2)。按洞穴发育部位可见,地形切割破碎程度越大,越易形成洞穴; 洞穴侵蚀的发育,又导致地形愈加破碎。土体中的垂直裂隙发育,可蚀性高并具一定塑性,是陷穴发育的重要条件。土体砂性大,裂隙不甚发育,可蚀性高且塑性小,则难形成陷穴,但可发生跌穴。洞穴的发育还与雨型有关。高强度短历时暴雨,径流汇集,冲刷力大,易发育跌穴,促进沟蚀; 长历时强度不大的降雨,利于下渗,易发育形成陷穴。此外,动物孔洞,植物腐根及修筑梯田时填土部位的疏松层,均是促使洞穴侵蚀发生的潜在因素。

地理分布 洞穴侵蚀在中国黄土高原分布最为广泛;在美国西部、澳大利亚东南部、新西兰、土耳其和南非等地亦有分布。其分布区域的气候和下垫面条件与中国大致类同。年降雨量500~700毫米,干湿季节交替明显,夏秋多暴雨。地面组成物质以松散的残积物或第四纪土状堆积物为主,土体中裂隙较发育,颗粒组成中粉粒含量高。黄土高原的洞穴侵蚀呈现自南向北,自东向西逐渐增强的趋势。最发育地带大致沿沙黄土南缘降雨量450~550毫米,其六盘山以西及陇东塬区陷穴比较发育,陕北丘陵区,跌穴比较发育。

危害和防治 洞穴侵蚀是加速沟头前进、沟床下切的重要侵蚀方式,并促使地面切割愈加破碎。出现在梯田、道路和居民窑洞的洞穴侵蚀,常导致这些设施被毁坏,甚至出现窑洞倒塌和人畜伤亡。在黄土塬区因洞穴侵蚀,一次暴雨沟头可前进40多米。梯田洞穴的次暴雨侵蚀量每平方公里可达6300吨/平方公里·年。

图2 不同坡度部位的洞穴发育频率统计图

- 赵居温是什么意思

- 赵居贞是什么意思

- 赵展山是什么意思

- 赵履中是什么意思

- 赵履强是什么意思

- 赵履珠是什么意思

- 赵履祥是什么意思

- 赵履福是什么意思

- 赵履鳌是什么意思

- 赵山河转变是什么意思

- 赵岐是什么意思

- 赵岐三辅决录挚虞注是什么意思

- 赵岐忙是什么意思

- 赵岐牵连案是什么意思

- 赵岑案是什么意思

- 赵岚是什么意思

- 赵岩是什么意思

- 赵岩松是什么意思

- 赵岳是什么意思

- 赵岳生是什么意思

- 赵峡村是什么意思

- 赵峰是什么意思

- 赵峰强是什么意思

- 赵峰樵是什么意思

- 赵峻是什么意思

- 赵崇嶓是什么意思

- 赵崇嶓《全宋词》ⅳ:2831是什么意思

- 赵崇嶓《清平乐怀人》是什么意思

- 赵崇德是什么意思

- 赵崇正是什么意思

- 赵崇玭是什么意思

- 赵崇皤是什么意思

- 赵崇礼是什么意思

- 赵崇祚是什么意思

- 赵崇霄是什么意思

- 赵崇韬是什么意思

- 赵崇鼎是什么意思

- 赵嵒八达游春图轴(传)是什么意思

- 赵嵒调马图卷是什么意思

- 赵嵓是什么意思

- 赵川睑是什么意思

- 赵川镇是什么意思

- 赵州是什么意思

- 赵州三桥是什么意思

- 赵州之战是什么意思

- 赵州参军妻是什么意思

- 赵州属邑志是什么意思

- 赵州志是什么意思

- 赵州柏林旅游市场是什么意思

- 赵州桥是什么意思

- 赵州桥公园是什么意思

- 赵州桥栏板浮雕是什么意思

- 赵州桥石雕是什么意思

- 赵州桥龙献珠石雕是什么意思

- 赵州梨园风景区是什么意思

- 赵州直隶州是什么意思

- 赵州石桥是什么意思

- 赵州陀罗尼石经幢是什么意思

- 赵州陀罗尼经幢是什么意思

- 赵左是什么意思