泰山刻石

即《封泰山碑》。秦始皇东巡郡县时为歌颂其文治武功而刻的石碑之一。所刻字体为秦始皇统一文字后的标准字体小篆,相传李斯书写。石碑四面刻字,前三面为始皇诏书,第四面为二世诏书。其书法结体端严凝重,平稳中见飘逸舒展;笔法敦古自然,简易中有浑朴之气。石碑于明时尚存二十九字,清乾隆五年遭火焚,仅存十字。现存于山东泰安岱庙。传世拓本以明代安国所藏北宋全石拓本、为最早,存一百六十五字。

泰山刻石

《泰山石刻》系秦始皇二十八年(前219)登泰山时所刻。石四面,碑共200余字。残石置于泰安岱庙。

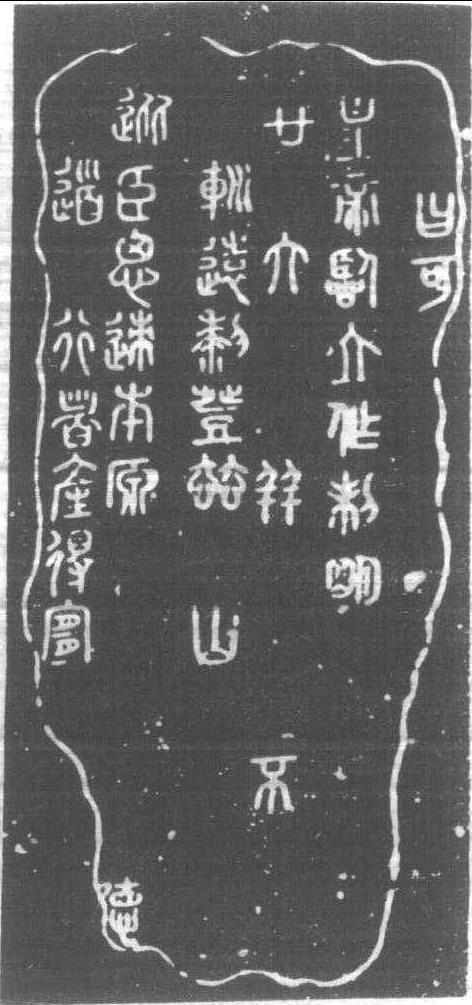

从《石鼓文》到《泰山刻石》,汉字的书法价值已臻成熟。《泰山刻石》承继了《石鼓文》每字大小相仿、布白匀称等优点,并进一步向齐整规范方向发展。《石鼓文》虽说横成行,纵成列,但就每个字而言,却有正有斜,或伸或缩,动静不一,疏密有致。而《泰山刻石》非但行列整齐,而且每个字都要求横平竖直,其横竖画都与单字坐标轴相平行。此外,它对笔画的引短截长比《石鼓文》更讲究矩度,凡相关笔画的长度完全相等。这样,许多字就成为轴对称或基本轴对称图形。如“日”、“金”、“具”“书”等字。有些结构无法对称的单字,也将其组成部件处理成轴对称,如“请”之“言”、“青”。

这种轴对称文字和宫廷式建筑一样,具有庄重、典雅、严肃、整齐等特点,这确实也符合诏书的性质。不过书法毕竟不同于建筑,《泰山刻石》必须要避免或减弱不活泼、少变化等对称图形的共有缺点。

《泰山刻石》笔化粗细相等,起迄藏头护尾,并使用了大量的曲线。这些曲率、长度各异的曲线,和直线有机地组合在一起,就产生了动感,使人感到气脉流动,或曲折萦绕,或直行无阻,连本来僵硬的直线也有了生机。曲直相间所产生的宛转流畅感,冲淡了轴对称图形的严肃气氛。

该石书法结构取纵势,宽长比率略大于最佳造型比率(0.618)。在单字上下布白上,颇富变化。如“臣”字上下均匀,“山”字上疏下密,“具”、“石”等字上密下疏。这种横向布白的疏密有致,虚实相间,必然缓解了纵向对称的刻板成份。

《泰山刻石》是篆书艺术顶峰,其结构的严谨端正,用笔的一丝不苟,笔画的遒劲圆健,后世奉之为楷模。连后世不满李斯的为人的陈奕禧也说: “其书雄杰,竟为百代典型,则固有不朽者在矣。”

泰山刻石

秦代小篆刻石。也称封泰山碑。秦始皇二十八年(公元前219)立于泰山。泰山刻石是秦始皇东巡刻石之一,相传为丞相李斯所书。原石4面环刻,3面为始皇诏,1面为刻于二世元年(公元前209年)的二世诏。《史记·秦始皇本纪》详细记载了其事迹和诏词。刻石原在岳顶玉女池上,几经罹难,至明末尚存29字。宣统二年(1910),罗正均等作亭护之,时已仅存9字,残石现存山东泰安岱庙。泰山刻石所书字体是秦始皇统一文字后的小篆,字形平稳端庄,体态狭长,笔画圆健,气度雍容。后世习篆者皆宗其法,传世拓本以明代安国所藏北宋拓本为最佳,尚存165字,是学习小篆的优秀范本。

泰山刻石

又称《封泰山碑》,秦始皇二十八年(公元前219年)东巡时登泰山而立。据清王昶《金石萃编》记:“石高四尺五寸,广一尺四寸。”刻石原立在岳顶玉女池上,后移至碧霞元君祠,今在山东省泰安岱庙。小篆体,传为李斯书。四面刻字,三面为始皇诏,一面为二世元年(公元前209年)诏与从臣姓名。本为22行,每行12字,历经千余年的苍桑变动,石上现仅存九字。但从传世的拓本可看出篆书端庄威严,雍容朴厚的艺术精神犹存。其用笔沉着凝重、古劲厚实,是标准的小篆书体,为研究秦代小篆书法提供了珍贵资料。拓本已被人民美术出版社《秦汉石刻的篆书》、上海书画出版社《篆隶》(上)及《中国美术全集》书法篆刻编收入。公元前221年,秦始皇统一中国后,曾先后多次巡视全国,并在所到之处勒石立碑,颂扬秦德及功业。据《史记·秦始皇本纪》记载,当时留下的刻石有《峄山刻石》、《泰山刻石》、《琅琊台刻石》、《芝罘刻石》、《东观刻石》、《碣石刻石》、《会稽刻石》七种。这些刻石既有政治意义,也有较高的艺术价值。可惜除《泰山刻石》和《琅琊台刻石》仅存残石外,其余皆已失存。

242 泰山刻石

秦代篆书刻石。即《封泰山碑》,相传为李斯书,小篆,字型整饬,笔画圆健。为秦始皇二十八年 (前219) 登泰山颂秦德之刻石。二世元年 (前209)又加刻诏辞,石高八九尺,横二尺余。北宋徽宗大观年间,浏阳刘岐至泰山绝顶见碑四面镌刻,遂拓以归,得字233。此后,此石不知何时毁灭,明嘉靖间尚存29字,现仅存9字。传世拓本以明代安国藏165字为最,有影印本行世。

泰山刻石

又名《封泰山碑》。公元前219年,秦始皇东巡登泰山,为颂秦朝的功德而立,传为李斯书。四面刻字,三面为始皇诏,一面为二世诏(刻于公元前209年)。石原在岳顶玉女池上,宋拓存222字,元拓存50余字,明末存29字、移置碧霞元君祠之东庑。1740年毁于祠火,1815年蒋因培访得残石2块,仅存9字。现存山东泰安岱庙。传世拓本以明安国藏北京拓本为最,存165字,现存日本。其余29字本、10字本均有翻《泰山刻石》是典型的秦篆(即小篆),属于古文字最后阶段的作品,结体狭长,上紧下松,平稳端正,笔势圆劲流畅,真是“画如铁石,字若飞动”,即所谓“玉筋篆”,成为后世学习小篆的典范。

泰山刻石

原位于山顶碧霞祠西侧玉女池畔。亦称“封泰山碑”。秦始皇东巡刻石之一。小篆,传为李斯所书。四面环刻。三面为秦始皇诏,刻立于始皇二十八年(前219)。四言,六段,十二韵,四十八句,一百四十四字。主要内容为颂扬始皇功德,亦有“登兹泰山,周览东极”之语。另一面为秦二世诏,刻于二世元年(前209),七十九字(宋拓本)。因年代久远,风雨剥蚀,漫漶缺损。北宋大观二年(1108),刘跂访寻其石,尚存二百二十二字(今传宋拓本为223字),可读者有一百四十六字(参见《秦篆谱》)。至元代拓本仅存五十余字,明末残存二十九字,移至碧霞元君祠内。清乾隆五年(1740),毁于火。嘉庆二十年(1815),泰安知县在玉女池井中寻到残石两块,仅存秦二世诏石刻十字,嵌于山顶东岳庙西新筑之宝斯亭内。道光十二年(1832),山洪冲毁宝斯亭,后于瓦砾中寻得,移至岱庙嵌于道院墙壁。光绪十六年(1890)曾被盗。宣统二年(1910),在岱庙环咏亭前凿石为屋存放。后又移至岱庙东御座院内碑亭中。两千多年,历经劫难,但一直为世代所珍视,有云:“零星两片石,卓越两千年。”书体为小篆,用笔似铁锥画沙,劲若千钧强弩,稳如万古洪钟,有“玉箸篆”之称。艺术成就极高,历来倍受推崇。元人郝经《太平顶读秦碑》云:“拳如钗股直如箸,屈铁碾玉秀且奇,千年瘦劲益飞动,回视诸家肥更痴。”今所存残石,或疑非原石,如明人钟惺《岱记》说:“世恨其残,而予犹疑其整”,但乏根据。传世拓本以明代安国藏本最著名。

泰山刻石

又称《封泰山碑》。秦始皇 二十八年(前219年)登泰山所刻纪功碑。相传为丞相李斯书写,字体为小篆。四面环刻,其中三面为秦始皇时刻,第四面为秦二世元年(前209年)加刻诏书和从臣姓名。据明安国藏宋拓本存146字。清代仅存残石约10字。现存泰安岱庙。

泰山刻石

又称“封泰山碑”。秦代篆书刻石。相传为李斯书,为秦统一文字后的字体,即小篆。字形工整,笔画圆劲秀润。

泰山刻石

秦代小篆碑刻。亦称《泰山篆》、《封泰山碑》。传为李斯书。书法圆润宛遒,严谨工整。始皇二十八年(公元前219)立于泰山。二世元年(公元前209)加刻诏辞。石在泰山岳顶玉女池上,后移置于碧霞元君祠。石为四面刻。原碑于乾隆五年已毁,仅存九字残石。宋人曾摹拓其文,得223字,近年摹本仅存“臣斯”以下29字。传世原拓以明代安国所藏宋拓本为最早。有影印本行世。

泰山刻石

泰山刻石

泰山刻石,又称 《封泰山碑》。秦始皇二十八年 (前219) 登泰山所刻纪功碑。相传为丞相李斯书写,字体为小篆。四面环刻,其中三面为秦始皇时刻,第四面为公元前209年加刻诏书和从臣姓名。传世有明代安国藏北宋时全石拓本,存165字。

泰山刻石

泰山刻石,又称 《封泰山碑》。秦始皇二十八年 (前219) 登泰山所刻纪功碑。相传为丞相李斯书写,字体为小篆。四面环刻,其中三面为秦始皇时刻,第四面为公元前209年加刻诏书和从臣姓名。传世有明代安国藏北宋时全石拓本,存165字。

泰山刻石

秦代刻石。亦称“封泰山碑”。前219年秦始皇登泰山时丞相李斯等为歌颂秦始皇统一中国的功绩而刻的石碑。位于泰山极顶。石高不过5尺,形制不方不圆,四面环刻文字,前3面是秦始皇时所刻,第四面是秦二世于二世元年(前209年)东行郡县时所刻的诏书和从臣姓名。相传均为李斯小篆,字形工整,笔画圆健。刻石传至明代,只存29字。清乾隆五年(1740年)遭火,石失。嘉庆二十年(1815年)于玉女池中访得残石2方,仅存4行10字。清代以后,所能见到的“秦二世诏”残片,存约10字,现存泰安岱庙中。传世有明安国藏宋拓本146字。

泰山刻石

亦称《封泰山碑》。秦始皇二十八年(前219年),始皇东巡登泰山,丞相李斯等颂秦德而立。石四面刻字,三面为始皇诏,一面为二世元年(前209年)诏与从臣姓名。小篆。相传为李斯手笔。明末断石出土,残存篆书29字,移置碧霞元君祠。清乾隆五年(1740年)毁於火。嘉庆二十年(1815年)复为蒋因培访得时,尚存10字。宣统二年(1910年)罗正均等作亭护石,时已仅存9字。今存泰安岱庙。因《峄山碑》早毁于大火,故《泰山刻石》尤为珍贵。

泰山刻石

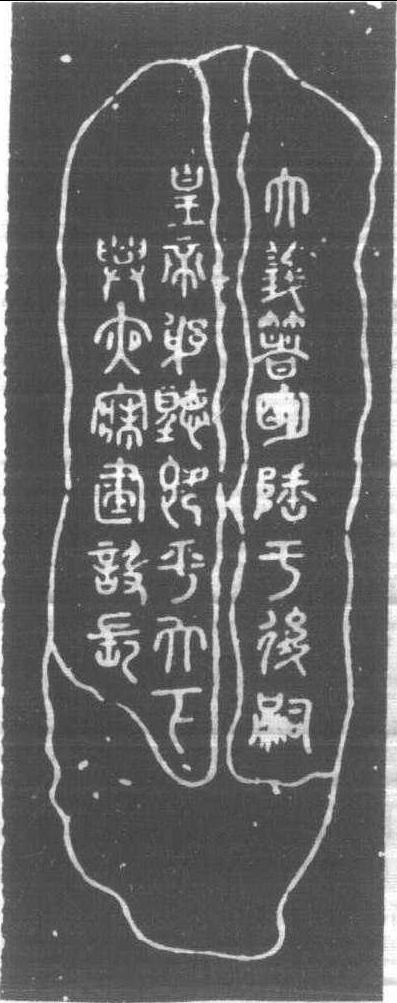

刻石。秦始皇帝二十八年(前219)第一次东巡,登泰山后立石记功的石碑。石高4尺9寸,四面环刻。前三面为始皇帝时刻,第四面为秦二世元年(前209)加刻的诏书及从臣姓名。该刻石至明代仅存29字。传世有北宋全石拓本,亦仅165字。《史记》存其原文,但于拓本有异。全文依《史记》录于下,拓本与《史记》不同者,注于括号内:“皇帝临立,作制明法,臣下修饬。二十有六年(廿有六年),初并天下,罔不宾服。亲巡远方黎民,(亲巡远黎),登兹泰山,周览东极。从臣思迹,本原事业,祇诵功德。治道运行、诸产得宜(者产得宜),皆有法式。大义休明(大义箸明),垂于后世(陲于后嗣),顺承勿革。皇帝躬圣(皇帝躬听),既平天下,不懈于治,夙兴夜寐,建设长利,专隆教诲。训经宣达,远近毕理,咸承圣志。贵贱分明,男女礼顺(男女体顺),慎遵职事。昭隔内外,靡不清净,施于后嗣(施于昆嗣)。化及无穷,遵奉遗诏,永承垂戒。”二世刻辞:“皇帝曰:‘金石刻尽始皇帝所为也。今袭号而金石刻辞不称始皇帝,其于久远也如后嗣为之者,不称成功盛德。’丞相臣斯、臣去疾、御史大夫臣德昧死言,‘臣请具刻诏书刻石,因明白矣。臣昧死请。’制曰:‘可’。”

泰山刻石

秦始皇二十八年 (前219年) 及秦二世元年 (前209年)刻。始皇東巡登泰山,敕刻立石以頌秦德。二世胡亥追刻詔書(→見〈秦刻六石〉)。此石四面刻字,三面為始皇詔書,一面為二世詔與從臣姓名。書體小篆,傳係秦相李斯手筆。書風嚴謹工整,圓潤婉遒。

石在岳頂玉女池上,迄宋尚存,歐陽修《集古録跋尾》、趙明誠《金石録》、劉跂《秦篆譜》等,均有著録。其後幾度顯晦,明末出土一斷石,上存二十九字,置于碧霞元君廟。清·乾隆五年 (1740) 廟遭火厄,石失所在。嘉慶二十年(1815),蔣因培于玉女池訪得斷石兩塊,所存不過十字,箝置于山巔東岳廟壁間。宣統二年 (1910),羅正均等作亭護之,時已僅存九字。今在山東泰安岱岳。對此刻石,猶有真偽之辯,難以定論。宋翔鳳《泰山刻石殘字考》、張德甫《二銘草堂金石聚》以及潘祖蔭諸家,俱以為此非原石,而係翻刻本。但楊賓為 〈二十九字本〉 跋曰: “此本字,只二十有九。然古奥深厚,遠勝〈嶧山〉諸碑,為李斯原刻無疑。”其它稱贊者尚多。

泰山刻石 〈絳帖本〉

此刻舊拓名本有三:

❶,日本中村氏書道博物館藏本——北宋拓本。號為“天下第一本”。可見一百六十五字。係明代安國舊藏。

❷,五十三字本,宋代拓本。明安國舊藏。

❸,二十九字本,明未清初拓。此外,尚有“十字本”,《絳帖》縮印本别有意趣。藝苑真賞社、日本《書苑》及二玄社《書迹名品叢刊》等有影印本行世。

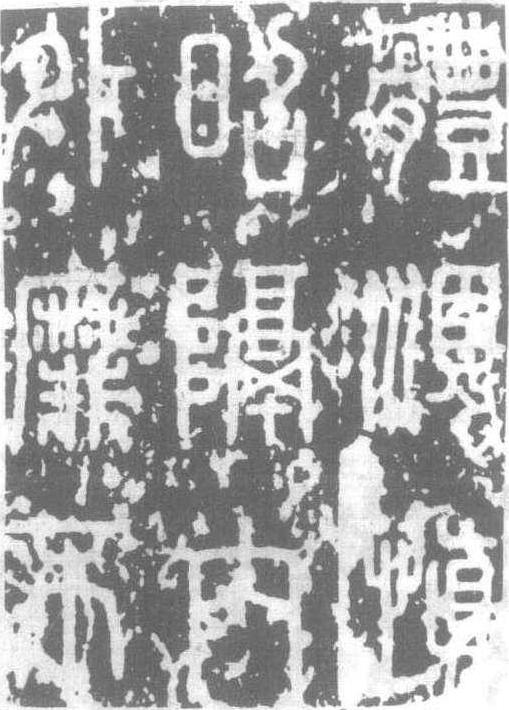

泰山刻石 〈165字本〉 (局部)

- T004644 电机学是什么意思

- T004645 电机修理工工艺学是什么意思

- T004647 可控硅串级调速的原理及应用是什么意思

- T004649 电机中的空气动力学与热传递是什么意思

- T004650 感应同步器及其系统是什么意思

- T004651 电子逆变技术及交流电动机调速系统是什么意思

- T004652 交流电机的绕组理论是什么意思

- T004653 单元发电机组汽轮机启动工况是什么意思

- T004654 感应电动机的矢量控制及应用是什么意思

- T004655 电机电磁场理论与计算是什么意思

- T004656 电机学是什么意思

- T004657 交流传动调速系统是什么意思

- T004658 汽轮发电机组的振动及转子找平衡是什么意思

- T004659 大功率汽轮发电机及其运行是什么意思

- T004660 水轮发电机组的安装与检修是什么意思

- T004661 直流电动机晶闸管调速系统是什么意思

- T004663 电机学是什么意思

- T004664 小型三相异步电动机技术手册是什么意思

- T004665 电机学是什么意思

- T004666 电机噪声分析与控制是什么意思

- T004668 电机修理工是什么意思

- T004669 交流电机绕组的嵌装与接线是什么意思

- T004670 实用中小电机手册是什么意思

- T004671 汽轮发电机修理手册是什么意思

- T004673 电能平衡中线损与电动机四率简化测算是什么意思

- T004674 电动机修理手册是什么意思

- T004675 现代中小型同步发电机励磁系统的分析与设计是什么意思

- T004677 电机与变压器是什么意思

- T004679 电机的电磁场是什么意思

- T004680 电机的计算机辅助设计与优化技术是什么意思

- T004681 大容量火电机组寿命管理与调峰运行是什么意思

- T004682 微电机结构工艺学是什么意思

- T004683 电机的电子控制及其特性是什么意思

- T004684 交流电动机晶闸管调速系统是什么意思

- T004685 步进电动机应用技术是什么意思

- T004686 怎样拆修小型电动机是什么意思

- T004687 交流电机数学模型及调速系统是什么意思

- T004689 异步电动机运行节能是什么意思

- T004690 汽轮发电机组的振动与平衡是什么意思

- T004691 电机优化技术是什么意思

- T004692 同步电机运行方式的分析是什么意思

- T004693 电机学是什么意思

- T004694 中小微型电机修理手册是什么意思

- T004695 实用电机修理手册是什么意思

- T004697 家用电器用单相电动机原理与维修是什么意思

- T004698 电机修理工是什么意思

- T004699 工厂电气设备故障的分析与处理200例是什么意思

- T004700 电动机绕组改接与计算是什么意思

- T004702 感应电动机的双馈调速和串级调速是什么意思

- T004703 小功率电动机应用技术手册是什么意思

- T004704 计算机辅助电机设计是什么意思

- T004705 电机的结构与维修是什么意思

- T004706 小功率异步电动机修理是什么意思

- T004707 交流电机调速理论是什么意思

- T004709 电机的数学模型和参数辨识是什么意思

- T004710 电机与电力拖动基础是什么意思

- T004711 热工技术手册(第三卷 汽轮机组)是什么意思

- T004712 电动机及其系统的节能技术是什么意思

- T004713 水轮发电机组是什么意思

- T004714 电机设计是什么意思