河南坠子

渔鼓的一种。因主要伴奏乐器为“坠子”而得名。流行于河南和邻近省份。清中期后,由道情与“颍歌梆”两种曲艺结合而成。以唱为主,唱腔音乐分起腔、平腔、送腔、尾腔四部分。演唱形式有单口、双口、三口三种。伴奏乐器以坠胡为主,还有简板、书鼓、脚梆子、醒木等。唱词以七言为主,曲目长、中、短篇皆有,约二百余种。

河南坠子

鼓曲类曲艺。前身是流行于河南的“道情”和“颖歌柳”两种曲艺形式,清末开始合流,改三弦为坠胡伴奏,起腔前使用“溜腔”(俗称“哼弦子”),约于1900年左右成熟。继之迅速传入山东、安徽等省,民初以后又流传于北京、天津、上海、沈阳、西安、兰州、武汉、重庆等地。1930年以后进入兴盛时期,在天津出现了不同流派。是中国流行最广的曲艺形式之一。

其唱腔音乐可归纳为起腔、平腔、送腔、尾腔四部分,在主体唱腔中,根据唱词中不同句式格律,使用三字崩、五字嵌、七字韵、巧十字、拙十字、寒韵、滚口白等唱法,形成不同的节奏和旋律。伴奏乐器,除独具特色的坠胡外,又有矮脚书鼓、简板、铰子、醒木等打击乐器。演出方式有单口、双口(对口)、三口(群口)三种。曲目除从道情、三弦书、山东大鼓、琴书等曲移植继承大量故事内容外,抗日战争和解放战争期间又编唱有不少具有进步思想内容的书目。

河南坠子

流行于河南、安徽、山东等地。演唱形式有自拉自唱、一拉一唱和对口唱三种,演员手打檀板或枣木简板边打边唱;对口时,另一人还打单钹和书鼓;伴奏者拉坠子弦,有的并踩打脚梆作为击节。音乐上为主曲体,唱腔有引子、平腔、大小韵、牌子、五字嵌、十字韵、快札板等。唱词基本为七字句,曲目分大中小三种。

河南坠子

北方曲种。1900年前后产生于河南,因主要伴奏乐器是“坠胡”,因而得名,20年代传入东北各大中城市。中长篇有说有唱,短段有唱无白。30年代末,“坠子皇后”乔清秀曾来沈阳演出过。

河南坠子

河南坠子源于河南,流行于河南、山东、安徽、天津、北京等地。因主要伴奏乐器为“坠子弦”(今称坠胡),且用河南语音演唱,故称之为河南坠子。

20世纪30年代初,年轻的河南坠子女艺人乔清秀(1910-1944年)和她的师傅乔利元(后来成为夫妻)从河南到天津行艺。其间,她和乔利元一起充分借鉴和吸收戏曲和曲艺诸曲种的精华,丰富发展了河南坠子的演唱艺术,创造出“乔派”,成为30年代雅俗共赏的一个流派。她的嗓音纯美甜脆,吐字清晰俏丽,以行腔明快、节奏流畅、音区变换自如而被时人称之为“巧口”或“俏口”,与同时在津、京地区行艺的程玉兰、董桂枝形成了三大流派。乔清秀擅演长篇鼓书《杨家将》、《包公案》等,而短篇之《王二姐思夫》、《玉堂春》、《兰桥会》、《宝玉探病》则更受世人喜爱,并有唱片录制传世。

郭文秋演唱的河南坠子是以“乔派”为基础,并有所发展。声音甜美、清脆,吐字清楚,善唱贯口。她演唱的《偷石榴》感情细腻真挚,准确地把握了小女婿与未婚妻两个人物的不同性格,把小女婿的愚顽、未婚妻的恼怒与哀怨,活灵活现地展示在观众面前。她发挥了乔派坠子,把乡间曲艺所特有的自然美与都市曲艺华丽考究的艺术美相结合,既保持了唱腔浓郁的地方色彩,又唱得酣畅俏丽。《偷石榴》传唱了半个多世纪,至今仍是曲艺晚会中的保留节目。

河南坠子

曲艺曲种。流行于河南、山东、北京等地。形成于1900年左右。唱词以七字句为主。坠胡为其主要的伴奏乐器。有一人自拉自唱,有一拉一唱,和对口唱三种。表演时有说有唱。传统曲目有《金钱记》、《张廷秀私访》、《杨家将》、《偷石榴》、《玉堂春》、《凤仪亭》等。

河南坠子

河南坠子因伴奏乐器坠子弦而得名,流行于河南各地城乡及邻近诸省,是在三弦书的基础上,结合莺歌柳、道情、大鼓等逐步发展而成的。清嘉庆年间,开封三弦书艺人乔治山将木板小鼓三弦安上弓子,改弹为拉,首创坠子弦。这种拉弦乐器既能拖腔坠字,又善于模拟各种音响效果,借以 “助情造势”,从而使这一曲种迅速流传发展,至光绪年间已遍及豫、鲁、苏、皖等省,并形成了中、西、东、北各路坠子流派。中、西路坠子主要由原来唱三弦书的艺人改唱,变腿板为脚板击节,字清板稳,粗犷豪放,以 “硬弓大调” 著称; 车路坠子多由原来的道情艺人改唱,善用简板而不用脚梆,唱腔灵活自如,优美委婉,北路坠子多来自莺歌柳和梨花大鼓艺人,他们吸收了柳腔和梨花大鼓的花腔,有“七十二哼哼,八十二哎哎”之称; 以乔清秀为代表的乔派坠子是在北路坠嘀子基础上发展创造的艺术流派。20世纪30年代曾录制唱片20张,在全国广泛流传。坠子形成初期多为男演员自拉自唱的单档班,女演员出现后为一拉一唱双档班,城市书场还有二人对口、多角捧口的演唱形式。坠子的代表曲目有《小黑驴》、《偷石榴》、《借髢髢》、《玉堂春》等小段和《杨家将》、《大红袍》等大书。

表演艺术家刘宗琴演唱河南坠子

河南坠子

河南省主要的曲艺曲种。坠子得名和形成过程众说纷纭,大约在公元1900年前后形成。早期全为男艺人演唱,约于1905年始有女艺人演唱。本世纪20年代出现乔清秀、程玉兰、董桂枝等名演员,坠子影响扩大,并逐步淘汰男角。演唱形式有自拉自唱、一拉一唱、对口唱三种,演员手执檀木或枣木简板边打边唱;对口唱时,另一人打单钹或书鼓;伴奏者拉坠子弦(现名坠琴或坠胡),有的并踩打脚梆作为击节。曲目分大中小三种。中长篇曲目有说有唱,以说为主;短篇曲目只唱不说,稍有夹白。演唱内容多为通俗小说和爱情故事,为人们所喜闻乐见。

河南坠子

曲艺曲种之一。是河南和皖北一带曲艺道情、莺歌柳、三弦书的综合产物。流行于河南及邻近各省。演唱者多为一人,左手打檀木或枣木简板,边打边唱。也有两人对唱的。一人打简板,一人打单钹或书鼓。还有少数是自拉自唱的。唱词基本是七字句。用坠琴伴奏。

河南坠子

曲艺曲种之一。源于河南,流行于河南、安徽、山东、天津、北京等地,为流行最广的曲艺形式之一。因其主要伴奏乐器为“坠琴”(“坠胡”)而得名。前身为“颖歌柳书”和“道情书”两种曲艺的结合而形成新的唱腔和音乐结构,约产生于1900年前后。早期全为男演员演唱,约于1913年,出现第一位张三妞女演员,创造了不少新腔。1926年以后,又出现了著名女坠子演员乔清秀、程玉兰、董桂枝,改革和丰富了唱腔的旋律和伴奏技巧,扩大了这一曲种的影响。乔清秀于1929~1939年,在天津创造出的优美别致唱腔,成为当时雅俗共赏的流派,并获有“坠子皇后”的美誉。坠子的演唱形式有自拉自唱、一拉一唱和对口唱3种,演员手持檀木或枣木简板,边打边唱。对口唱时,另一个人打单钹或书鼓;伴奏者拉坠琴(旧称“坠子弦”),有的用脚踩打脚梆作为击节。也有多人伴奏的,除拉坠琴外,还有扬琴、二胡等(主要是托腔)。演员手持的木棍道具,过去多用于开板大过门(“闹台”)和间奏过门时击打出多种花点,或在唱重要内容时敲击,用来渲染舞台气氛。音乐为主曲体,唱腔有引子、平腔、大、小寒韵、牌子、五字嵌、十字韵和快札板等。唱词基本为七字句,早期的曲目为中长篇,有说有唱,以说为主;20世纪30年代多为短篇曲目,只唱不说,稍有加白。传统的中长篇有《雷公子投亲》、《张廷秀私访》、《金钱记》、《大红袍》、《杨家将》等,短篇小段有《借髢髢》、《偷石榴》、《小黑驴》、《双锁山》、《梁祝下山》、《玉堂春》、《王庆卖艺》等。

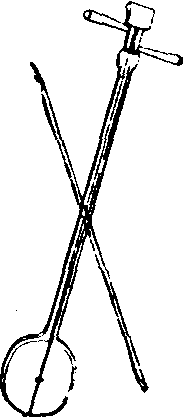

坠琴

坠琴

河南坠子

曲艺品种,以伴奏乐器坠胡而得名。又因演唱者手拿简板或小铙,所以也称 “小铙坠子” 或 “简板书” 、“响板书” 。其前身是流行于河南及皖北、鲁西南一带的道情和颍歌柳两种曲艺形式。从清代末叶(1875年前后),两个曲种的艺人逐渐合流,在音乐唱腔等方面吸收融合,特别是颍歌柳的伴奏乐器小鼓三弦被改制成坠胡以后,变弹拨乐器为弓弦乐器,伴奏旋律起了根本性的变化,促成唱腔音乐的重大变革,“溜腔” (俗称 “哼弦子” )的使用是其曲型成熟的表现; 新的唱腔和新的音乐结构的出现,是河南坠子形成的标志。其时约在1900年左右。坠子发展初期,只有男演员演唱,许多是道情书和大鼓书艺人的改习,表演和唱腔较简单。演出形式有自拉自唱或二人相伴,一人拉坠弦,一人手打二尺余长的竹板,腋下夹着鼓筒撂地唱出,书目多是道情,大鼓原有的大部头书,如《响马传》 、《月唐》 等。民国初年(1912年后)传入北京天桥,1913年前后,以张三妮、尹风宝为代表的第一代女坠子艺人相继出现,使坠子艺术得到创新。20年代进入天津、上海、沈阳,30年代拓播西安、武汉、兰州,40年代滥觞于江苏、四川、香港,50年代又绵延至吉林、福建、内蒙、宁夏、黑龙江等省区。前后不过半个世纪,河南坠子在24个省(市)、区有了曲艺队演唱组或专业的演唱艺人,成为中国流行最广的曲艺品种之一。

河南坠子的唱腔音乐可归纳为起腔、平腔、送腔、尾腔四部分。在主体唱腔进行中,根据唱词不同句式的格律,使用三字崩,五字嵌、七字韵、巧十字,拙十字,寒韵,滚口,垛子等唱法,产生节奏和旋律上的变异,表现不同的感情。

坠子艺术在各地发展流变过程中,受语音和其他艺术形式的影响,不同地域间又逐渐形成东、西、北三大流派。东路,也叫下路坠子,以豫东商丘为中心,兼及菏泽、徐州,它较多地吸收了道情、瑟书等艺术影响,行腔柔灵缠绵,旋律缓慢,多走下行音,善于抒情,伴奏不蹬脚梆,以大书为主,代表演员有张志坤、张大贵、党志发、马艳秋、刘世红等。西路也叫上路或中路坠子,以郑州、开封为中心,包括昌、漯河、南阳、驻马店、襄樊等地,吸收三弦书的艺术特色较多,唱腔讲究大口硬功,朴实雄壮,演唱者手拿铰子(单镲)击节,伴奏蹬脚梆,大书小段并重,代表演员有赵大辫、曲水泉、李治邦、刘明枝、刘宗琴等。北路也叫京口坠子,以豫北新乡、安阳为中心,兼及濮阳、大名、邯郸等地,演唱较多地吸收山东,西河大鼓的音韵,多用小碎口和花腔,风格俊俏,流利婉转,伴奏乐器加有书鼓,善唱民间生活和风趣的段子,代表演员有赵彦祥、范明言、徐玉玲等。后由于时称“坠子皇后”乔清秀的发展创造,北路的流布重心也转到了天津,并衍化为乔、程、董三派不同的演唱风格:乔派(乔清秀)以节奏流畅,吐字清脆,唱腔悠扬婉转见长,称为“小口”或“巧口”;程派(程玉兰)以曲调朴实明朗,唱腔圆润,气口饱满见长,称为“大口”;董派(桂芝)以板眼规整,唱腔含蓄,深沉苍劲见长,时称“老口”。代表剧目主要有《借髢髢》、《偷石榴》、《王庆卖艺》、《梁祝下山》、《王二姐思夫》、《玉堂春》、《李逵夺鱼》、《闫家滩》、《大红袍》、《儿女风尘记》等。

河南坠子

曲艺曲种。由清末流行于河南东部、山东西南部的莺歌柳、渔鼓道情结合发展而成。因伴奏为木板大坠琴,而得名。十九世纪二三十年代达到鼎盛。其时有程(玉兰)、董(桂芝)、乔(清秀)三大流派,影响遍及全国,又以乔派影响更著。坠子形成受山东大鼓影响颇深,不但在曲目上大量借鉴,而且在音乐上直接吸收,尤以乔派显著。乔派之起腔,平腔、花腔等皆脱胎于山东大鼓的腔调,在使用的语音上也更近似鲁地方言。是以在其兴盛之时,山东艺人改习者甚众,渐成为流行于山东的主要曲种。山东改习坠子而后有影响的著名演员有郭文秋(乔派)、徐玉兰(南口)。她们兼容并蓄在一定程度上革新发展了河南坠子演唱艺术。

河南坠子

曲艺曲种。流行于河南、安徽、山东等地。前身是流行于河南的道情和莺歌柳两种曲艺形式。20世纪初,两种艺术形式互相吸收,艺人也逐渐合流,特别是把为“莺歌柳”演唱伴奏的小三弦改为弓弦乐器的坠子弦,促使了唱腔的重大变化,使一种新的演唱形式出现了。及至传入京、津等大城市后,又广泛地从京韵大鼓等比较成熟的曲种和其它戏曲、民间姊妹艺术的音调里吸取了新的养分,得到了更充分的发展。当时最有代表性的艺人是乔清秀。演唱形式有自拉自唱、一拉一唱和对口唱三种,演员手打檀板或枣木简板边打边唱;对口时,另一人还打单钹和书鼓;伴奏者拉坠子弦,有的并踩打脚梆作为击节。音乐上为主曲体,唱腔有引子、平腔、大小寒韵、牌子、五字嵌、十字韵、快札板等。唱词基本为七字句,曲目分大中小三种。

河南坠子he nan zhui zi

ballad singing to the accompaniment of the zhuiqin,popular in Henan Province

河南坠子

zhuizi;ballad singing to the accompaniment of the zhuiqin,popular in Henan Province

- 龛山凯歌是什么意思

- 龛山女史是什么意思

- 龛山逸史是什么意思

- 龛岩是什么意思

- 龛庙是什么意思

- 龛座是什么意思

- 龛影是什么意思

- 龛敌是什么意思

- 龛是是什么意思

- 龛暴是什么意思

- 龛涧是什么意思

- 龛火是什么意思

- 龛灯是什么意思

- 龛 焰犹青是什么意思

- 龛牖是什么意思

- 龛福是什么意思

- 龛线是什么意思

- 龛难是什么意思

- 龛靖是什么意思

- 龜是什么意思

- 龜兆是什么意思

- 龜兹五銖是什么意思

- 龜兹左將軍劉平國碑是什么意思

- 龜室是什么意思

- 龜寳是什么意思

- 龜屋是什么意思

- 龜幣是什么意思

- 龜文是什么意思

- 龜文竹是什么意思

- 龜旐是什么意思

- 龜旗是什么意思

- 龜書是什么意思

- 龜榼是什么意思

- 龜熸是什么意思

- 龜版膠是什么意思

- 龜甲是什么意思

- 龜甲獸骨文字是什么意思

- 龜磧是什么意思

- 龜筒是什么意思

- 龜策是什么意思

- 龜筴是什么意思

- 龜紫是什么意思

- 龜繇是什么意思

- 龜脚是什么意思

- 龜脚蟶是什么意思

- 龜腳是什么意思

- 龜蓴是什么意思

- 龜蛇是什么意思

- 龜蛇幢是什么意思

- 龜袋是什么意思

- 龜貨是什么意思

- 龜部是什么意思

- 龜鈕是什么意思

- 龜骨是什么意思

- 龜魚方盤是什么意思

- 龜魚蠕螭纹方盤是什么意思

- 龜鼎是什么意思

- 龜龍是什么意思

- 龜(龟)壽(寿) 时间似乎在这里凝滞是什么意思

- 龜𠒮是什么意思