汉字揆初︱人民 从苦难中先后走来的精灵(自序)

人民 从苦难中先后走来的精灵(自序)

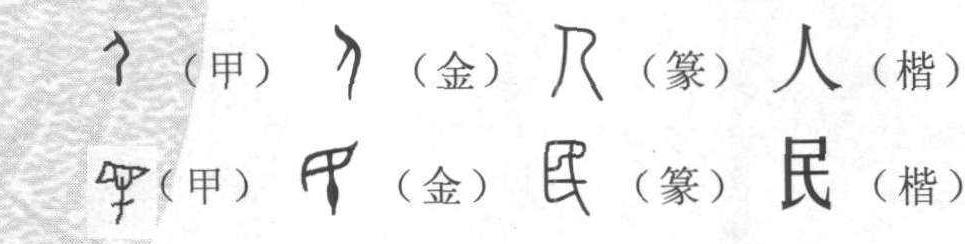

(甲) “人”在甲骨文时代,更多反映的是人的自然属性;“民”,人们更多的则是赋予他以社会属性。人与民的结盟,和人的自然性与社会性的互动,从根本上讲,是推动社会生产力发展的源泉。而正是这种人性作用的互动,才使得这个世界五彩纷呈,于是毛泽东说“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力。” “人民”是人性高度浓缩的概念,浓缩得到了不可稀释的程度。然而人是人,民也是人,正因为是人,人凭借人性的彰显,才真正成了这个世界的主宰。 涉及人性,即人的生物属性(自然属性)和人的社会属性,须将人与民从“人民”中分解出来做一番厘析。

甲骨文的“人”取象于人的侧面全身,从头到脚,一笔流线勾勒,把人类幼年的稚体和优美的曲线展现得活活脱脱。复杂的人体走入造字者的想象之中,就成了凝炼、质朴、抽象的线条。它折射出的是祖先智者观察与把握事物的细密与准确。 人的生命是宇宙物质生命的一部分。“无名,天地之始; 有名,万物之母” (老子 《道德经》)。宇宙自然赋予人以意识能力,人开始把自身同外在的自然物区别开来,必然在关注外在世界的同时关注自身。中华先民创造的最先符号之一大概就是“人”。“人” 自造出,对所有人都不陌生,且有相当的亲和力,不是吗?至今连学龄前儿童也能闭着眼画出个 “人” 来。甲骨文的“人”,具有明显的美学意义。仅以两条曲线展现给我们的是一个侧身向左站立、腰身稍有前趋的人形。金文和小篆的“人”,形体上都保留了这种简洁明快的曲线风韵。直立的身躯,表明他与地平线已经形成垂直状态,目光从此可以远视,脚与手从此分工; 身躯顶部有着能够思前想后的发达头脑; 前趋微驼的脊梁,表明生存的负重与生命历程的艰涩; 灵活劳作能够制造和使用工具的双手、朝前的胸腹、宽阔的双肩、着地而高跷的脚趾,就决定了他最终将是这个星球的建设者,护卫者。 有人说,楷书 “人” 的一撇一捺,是人性的抽象,一撇好比人的自然属性,一捺好比人的社会属性,自然属性靠着社会属性的支撑,把“人”才树立起来。还有人说,一撇是你,一捺是我,我靠着你,你依着我,是天然的不解缘分,才使得 “人”撑出一天穹隆。又有人说,从几何与力学的角度讲,一撇是他,一捺是她,互相支持、紧紧相依、互不脱离,才有“人” 下那牢牢的一片温馨空间。 人是最复杂的,复杂得一个人就是一个世界;而“人”却是最简单的“近诸其身”的字,简单得只有一撇一捺。“人”既是对人体的高度概括,又反映了原始人认识自己、描摹世界的淳朴心态。 有人说: “人者天与阴阳三合而生,故为三歧,上一而下二”,这附会于楷书 “人” 的形状,并不适合对于甲骨文、金文和小篆的形释。而对于人的来历、人与自然的关系,却不失为精当之论。 人是自然界赐予的一种特殊的生命形态。人是自然的,自然的人就被哲学家、生物学家们称之为完全生物意义上的人。但是,每个人只有在一定的社会关系中才是现实的、真正意义上的人。换句话说,每个人只有在一定的社会关系中才能实现真正意义上的人。《礼记·礼运》: “故人者,其天地之德,阴阳之交,鬼神之会,五行之秀气也。”人其所以为万物之精灵,按古人的解释,他是采天地日月之精华,集阴阳五行之毓秀,在宇宙万物之中经亿万年历史之进化而形成的。人的终身使命是学着做人。 人在漫长的进化过程中,虽是从苦难中前仆后继、风刀霜剑一路走来,但还不像“民”那样惨烈。“民”是被殷商奴隶主贵族活活剜去一只眼睛的人,在那时“民”是苦难的代名词。看一看甲骨文“民”字的形状就可知道。 甲骨文的“民” (  ), 是个带有象形韵味的会意字。 像人的一只左眼, 被甲骨文 “��” 刺插的形状。“��”, 音哲 (隶变后楷书写作 “乇”, 形似匕首),“��”作为动词是古代祭祀时割裂牲体; 作为名词是割裂牲体的一种工具。民字的组构为我们提供的信息是: 用割裂牲体的一种工具“��”, 剜掉人的一只左眼。 ), 是个带有象形韵味的会意字。 像人的一只左眼, 被甲骨文 “��” 刺插的形状。“��”, 音哲 (隶变后楷书写作 “乇”, 形似匕首),“��”作为动词是古代祭祀时割裂牲体; 作为名词是割裂牲体的一种工具。民字的组构为我们提供的信息是: 用割裂牲体的一种工具“��”, 剜掉人的一只左眼。“民”是奴隶队伍中的强硬派,是殷商末期统治者的心腹之患,广大奴隶与奴隶主贵族之间的阶级矛盾异常尖锐。方国反叛、奴隶暴动屡屡发生,殷商王朝便用剜去或刺伤一只眼睛来区别俘虏的奴隶。被剜去眼睛的奴隶数量逐渐增多,便形成了一个属于这个阶层或阶级的“ 民 ”。 对于“民”,郭沫若有一段论述: 周金文民字“均作一左目形而有刃物以刺之”,“以之为奴隶之总称。且周文有民字而殷文无之,疑民人之制实始于周人。周人初以敌囚为民时,乃盲其左目以为奴征注①。臣民字均用目形为之。臣目竖而民目横,臣目明而民目盲。此乃对于俘虏之差别待遇。……其愚戆而暴戾者,初则杀戮之,或以之为人牲,继进则利用其生产价值,盲其一目以服苦役,因而命之曰民。” “民”,殷墟卜辞用作罪隶、人牲,他们充当卯、尞、沉、御、埋等祭坛上一堆血肉。卜辞“卯民其奠王…。”、“其奠王卯民。”卯也具有裂杀的意思,是说用被剜去一只眼睛的罪奴作人牲,来祭祀商王亡灵。也用作盲隶,“王役…民…。” 是说商王驱使失去左眼的盲人做苦役。“卯民奠王次”,是说以“民”作为牺牲给商王出师作奠行之祭 。 金文的 “民” (  ), 更加形象: 省去了眼珠形状, 将“��” 的一横讹变成一小黑点, 成为有眼无珠,眼珠掉落之状,或为“白眼”状。(白眼表示仇视、怨恨、暴怒、嫉恨,与“青睐”相反) 其原有的含意不变。 ), 更加形象: 省去了眼珠形状, 将“��” 的一横讹变成一小黑点, 成为有眼无珠,眼珠掉落之状,或为“白眼”状。(白眼表示仇视、怨恨、暴怒、嫉恨,与“青睐”相反) 其原有的含意不变。小篆的 “民” (  ), 由象形向书写的文字化发展,将左眼眼角线拉长,使眼睛的形状失真;将金文的一小黑点拉长变作一横。楷书的“民”,是更加文字化的结果 。 ), 由象形向书写的文字化发展,将左眼眼角线拉长,使眼睛的形状失真;将金文的一小黑点拉长变作一横。楷书的“民”,是更加文字化的结果 。民的本意是被剜去或刺伤一只左眼的奴隶,商代末期,“民”、“蒙”、“氓”、“盲”、“萌”义相通,民也称萌,故《说文》:“民,众萌也”。《左传·定公四年》:“昔武王克商,分鲁公以殷民六族。”这里的“殷民”系指原殷商贵族的奴隶。 “民” 的出身不好,从“民”所组构的汉字也无不带有贬义,如苠、氓、眠、抿、愍等。“民” 与“人” 是两个不同、而且在当时带有抵牾的概念。“民”是奴隶制生产关系的产物,也是奴隶制度的掘墓人。“民”具有划时代的意义。“民”的出现和“民”的概念形成,表明旧有社会临死前的哀鸣与新生社会在母腹中的躁动。“民”走上历史舞台,用自己的亲手,送别了奴隶制,迎来了封建制。 “民”与“人” 第一次握手,是武王伐纣时所举的一面大旗:“弔民伐罪”注②。“民”公开进入“人” 的行列,“人民”的概念初有雏形。 “民”与“人”第二次握手,是西周的“民人之治”。民善如水,时而是溪溪清流,时而又是惊涛骇浪,它永远以这种形式存在于宇宙之间。周人总结殷商失败的教训,提出“人无于水监,当于民监”,“民为贵,社稷次之,君为轻”的理念。 “人” 与 “民”两千多年的第三次邂逅,是近代社会革命的结果。毛泽东不仅将“人”置于自然之中来解释,更将“人民”作为历史范畴中的一个政治概念加以阐述:“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力”(《论联合政府》),站在整个人类全部历史的高度,最充分、最真实、最科学地肯定了人民在历史发展中的作用,理论显得很彻底。但是它是被放在精神橱窗里的,在许多情况下,少有的龌龊都是以“人民”的名义发生的,这不能不是当代中国人民的不幸与悲哀。 人民,从苦难中先后走来的精灵。 汉字造型是早期中华民族思维方式与思维特点的物化。正是这种造型的文字,成为中华文化几千年传承的最科学的载体,更是中华民族几千年保持统一的心灵纽带。从“民”被剜掉左眼当奴隶,到今天“情为民所系,权为民所用,利为民所谋”,中华民族的历史变化是何等的惊天动地。而要了解这漫长的历史文化,应该从了解文化源头的汉字开始。 汉字的产生是一定社会形态下人的生命实践的结果,是人的生命过程的记录。这种记录十分特殊,特殊就特殊在将这种结果和过程灌铸在每一个汉字的字形之中,从而又产生和形成了中国特有的文化现象和文化心理。汉字是中华民族的生命符号,这种生命集中体现在“人”上,体现在人的生命活动上,体现在人的人性上。对于人的研究,其实是文化的研究,因为这时的人已是被文化了的人。这就是本书三、四、五集要详的内容,其目的是通过对汉字创造中于人性揭示的阐述,以引起读者对源远流长的中华文化的一些思考、感想和共鸣。当代文化大家陈寅恪先生说: “凡解释一字即是作一部文化史。”诚哉,斯言! 作者质薄学朽,讹舛在所难免,敬希时贤施教。 作者 作者电话: 029—84594815(传真) 个人博客: http://blog.voc.com.cn/xuejunwu 邮 箱: xuejunwyzz@163.com 注①:郭沫若“且周文有民字而殷文无之,疑民人之制实始于周人。周人初以敌囚为民时,乃盲其左目以为奴征”的著述值得商榷。“民”,殷墟甲骨文已在《甲骨文合集》(郭沫若主编 中华书局1982年10月版) 中收有四形,分别编号两码: 13629、20231。 注②: 有关“弔”的本意《汉字揆初》第二集“吊弟”一文有过释解。本文用“弔”更能体现它“提携”、“抬举”的本意,而用“吊”,则会与 “弔” 的本意相反。 |

☚ 汉字揆初︱人彦神英,聚瑞含章 英彦曰“盩”,涵濡曰“厔”——有关“盩厔”县名的探佚与考证 汉字揆初︱八卦义理与汉字起源 《汉字揆初》 第三集 (序) ☛

- 委内瑞拉国外农业投资立法是什么意思

- 委内瑞拉土地开发管理立法是什么意思

- 委内瑞拉土地征用立法是什么意思

- 委内瑞拉土地改革协会立法是什么意思

- 委内瑞拉土地改革机构立法是什么意思

- 委内瑞拉土地改革立法是什么意思

- 委内瑞拉土地权属立法是什么意思

- 委内瑞拉土地立法是什么意思

- 委内瑞拉土地管理机构立法是什么意思

- 委内瑞拉土改优先立法是什么意思

- 委内瑞拉土改住宅立法是什么意思

- 委内瑞拉土改信贷立法是什么意思

- 委内瑞拉土改债券立法是什么意思

- 委内瑞拉土改偿还立法是什么意思

- 委内瑞拉土改内容立法是什么意思

- 委内瑞拉土改判定立法是什么意思

- 委内瑞拉土改地籍立法是什么意思

- 委内瑞拉土改奖励立法是什么意思

- 委内瑞拉土改征收立法是什么意思

- 委内瑞拉土改撤回立法是什么意思

- 委内瑞拉土改条件立法是什么意思

- 委内瑞拉土改水域征收立法是什么意思

- 委内瑞拉土改注册立法是什么意思

- 委内瑞拉土改灌溉立法是什么意思

- 委内瑞拉土改登记立法是什么意思

- 委内瑞拉土改目的立法是什么意思

- 委内瑞拉土改赠与立法是什么意思

- 委内瑞拉土改转让立法是什么意思

- 委内瑞拉土改领导委员会立法是什么意思

- 委内瑞拉地籍管理立法是什么意思

- 委内瑞拉水立法是什么意思

- 委内瑞拉独立战争是什么意思

- 委员及组织机构是什么意思

- 委托是什么意思

- 委托人在代理关系中的地位是什么意思

- 委托人填写托收申请书的主要内容是什么意思

- 委托人须对表见授权的结果承担责任是什么意思

- 委托代理关系的建立是什么意思

- 委托代理关系的终止是什么意思

- 委托代理协议怎么签?如何委托、变更诉讼代理人?是什么意思

- 委托代销方式的节税筹划是什么意思

- 委托加工材料是什么意思

- 委托合同是什么意思

- 委托审计是什么意思

- 委托收款结算应注意哪些问题?是什么意思

- 委托收款结算有哪些基本规定?是什么意思

- 委托收款结算有哪些程序?是什么意思

- 委托监护制是什么意思

- 委托香港律师办理公证证明的程序是什么意思

- 委身制是什么意思

- 委陵菜是什么意思

- 姚安县是什么意思

- 姚江(1)是什么意思

- 姚美良是什么意思

- 姚迎着是什么意思

- 姚迎着是什么意思

- 姜是什么意思

- 姜亮夫(1902—1995)是什么意思

- 姜圣阶(1915—1992)是什么意思

- 姜堰市是什么意思