水稻施肥fertilization of rice

根据水稻在生长发育过程中对养分的需求、土壤供肥性能和肥料效应所采取的施肥技术。

需肥特性

吸收养分量 一般每生产稻谷和稻草各500千克要吸收氮(N)6.7~15.8千克,磷(P2O5)3.9~8.1千克,钾(K2O)9.2~26.7千克,N、P2O5、K2O之比约为1:0.5:1.5。这些数据未包括稻株根系外渗量和成熟前体内营养元素的淋失量,水稻吸肥总量应高于此值。同一产量水平所吸收的氮、磷、钾养分相差很大,这与栽培地区的产量水平、品种类型、栽培条件等因素有关。

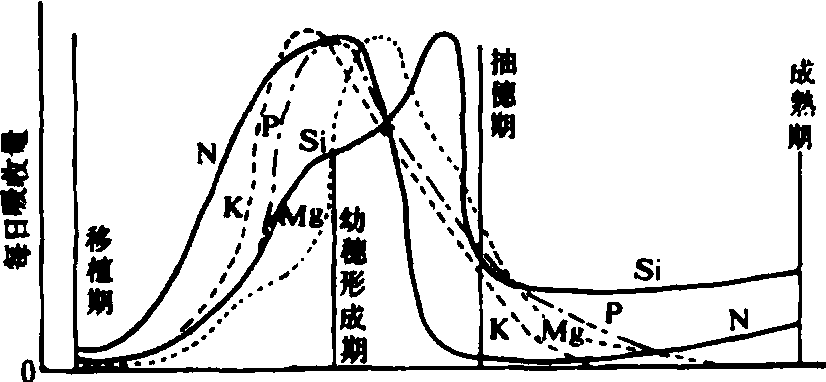

水稻各生育期对养分的吸收 水稻对各种养分的吸收速度均在抽穗前达到最大值,以抽穗为分界线,其后有迅速降低的趋势。在各养分中,以氮、磷、钾的吸收速度最快,即在抽穗前约20天达到最大值,硅的吸收达到最大值最晚(图)。水稻各生育期对养分的吸收,因类型不同而有较大差别。双季稻生育期短,特别是大田营养生长期更短,营养生长和生殖生长在移栽后不久就重叠,即在大田出生分蘖的同时开始穗分化,又在穗分化过程中进入分蘖盛期,因而在移栽后2~3个星期形成一个突出的吸肥高峰;单季稻则在移栽后2~3个星期及7~9个星期形成两个吸肥高峰。

从移栽到分蘖终期早稻对氮、磷、钾吸收率高于晚稻;从出穗至结实成熟期,晚稻又高于早稻。但幼穗分化至抽穗期,不论是早稻还是晚稻,吸收养分数量均占吸收总量的一半以上(表1)。杂交水稻(品种为南优2号)在分蘖至孕穗这一阶段是三要素吸收量的高峰期。约占吸收总量的80%,对氮、磷、钾的吸收则以幼穗形成期为最多。这个吸肥特点与常规品种类同,不同的是从齐穗至成熟期对三要素吸收较多,约占20%。这可使植株在生育后期维持较高的营养水平,确保叶片进行光合作用,使迟开的弱势花得到充足营养,提高结实率和千粒重。

水稻各生育期养分吸收速度

表1 双季稻各生育期对氮、磷、钾的吸收率(%)

| 项目 | 移栽至分蘖期 | 幼穗分化至出穗期 | 结实成熟期 | |

| 早 稻 | N P2O5 K2O | 35.5 18.7 21.9 | 48.6 57.0 61.9 | 15.9 24.3 16.2 |

| 晚 稻 | N P2O5 K2O | 22.3 15.9 20.5 | 58.7 47.4 51.8 | 19.0 36.7 27.7 |

稻株中养分的运转 各种营养元素自老叶转移到新叶的转移程度可用移动率表示。这是指叶片中某要素移走量和某要素积累的最高量之比,可用下式表示:

式中 M为某要素的移动率;x为叶片中某要素积累的最高量;y为该叶片枯萎时的某要素含量。

磷在稻株中移动性最大,约有4/5可从老叶转移到新叶;氮次之,为2/3;钾的移动性较弱,约为40%。所以,水稻在生长前期氮、磷供应充足,稻叶积累的氮、磷含量就高,当叶片衰老时,大部分养分转移到新器官中,因而后期就不易感到缺乏。钾在体内移动性比氮、磷弱,新器官获得的钾素较少,容易感到钾素不足,应注意钾的供应。

水稻抽穗以后,叶片中的元素有一部分运到谷粒中,但不同元素运转的数量差异很大。氮、磷运转率(指谷粒中养分量占谷粒及稻草养分总量的百分数)较高,约分别达75%和85%,钾的运转率较低,仅为25%左右,因而稻秆中含钾(K2O)量高。养分的运转率受灌浆期营养状况的影响。后期贪青时,氮肥运转率明显降低,仅为40%~50%。杂交稻氮、磷运转率比常规稻低,约分别为65%和70%,钾的运转率更低,只有15%左右,因此,应注意后期钾的供应。

氮、磷、钾对水稻产量的分期效应 分期效应是指某一个生育阶段中,水稻吸收的单位重量的养分(如氮、磷、钾)所能增加的稻谷产量。

氮对水稻产量的分期效应,常有两个峰值,一个是在分蘖期,主要是促进分蘖,增加有效穗;二是在幼穗分化期,主要是增加每穗粒数、结实率和千粒重。第二个峰值出现与否与土壤中氮素的丰缺有关。如果土壤中氮素丰富,一般不出现第二个峰值,说明此时无追氮的必要。反之,土壤氮素不足,此时供氮则有良好效果。

磷对水稻的分期效应只有一个最高值,即在移栽后2~4个星期,4个星期以后的效果明显下降。可见,水稻移栽后2~4个星期,尤其是第二个星期,是水稻需磷的关键时期。

钾对稻谷的分期效应在生育初期高,以后下降,抽穗前又略有回升。

土壤供肥能力

供肥量 水稻吸收的养分来自土壤与肥料两个方面。以氮而言,一般每公顷稻田土壤每一季可提供氮素50~110千克。不同土壤供氮量的差异受土壤肥力状况、水稻类型及气温高低的影响。据对水稻吸收土壤氮和肥料氮的测定,土壤提供的氮素可占吸收总量的50%~80%。地力贡献与产量呈密切相关,产量越高,地力贡献越大。当早稻每公顷产量为4050千克时,地力贡献约占35%;产量为6000千克时,地力贡献提高到60%;产量超过7500千克时,地力贡献高达85%。

土壤提供的磷、钾一般为吸收总量的55%~80%。

土壤供肥特性 稻田渍水后,随着淹水时间的延长,土壤中铵态氮和有效态磷、钾的含量增加,其增加量受土壤类型、气温及栽培措施的影响,因而形成了不同的供肥特点。在夏季高温多雨期间,土壤氮素的矿化速率达到最高,即稻田土壤氮素释放的高峰期约在8月到9月中旬之间,其次是6月中旬到7月。这种供氮规律大体能适应单季晚稻分蘖高峰和幼穗分化阶段大量吸肥的要求。但在栽培双季稻的条件下,要求土壤在6月上旬和8月中下旬形成两个比单季稻要求更高的供肥高峰,因此,土壤天然供肥过程与双稻稻吸肥峰值有较大差距。

土壤中有效磷,因渍水后的Eh值降低,使磷酸铁转变为磷酸亚铁。同时,淹水后pH值升高,可促进磷酸盐的水解作用及提高土壤中二氧化碳的分压,均可增加磷的有效性,尤其是含磷酸铁高的土壤,有效磷明显增加。中国南方水稻土含有大量磷酸铁,渍水后有效磷增加,且随着渍水时间的增加而增多。但以磷酸钙为主的土壤,淹水后有效磷增加很少。在双季稻生长前期,由于土壤淹水时期短、土温低,土壤中有效磷含量较低,容易出现缺磷症状;早稻生长后期和晚稻因土壤渍水时间长,磷的有效性提高,所以缺磷症状逐渐缓解乃至消失。

土壤溶液中钾的浓度因渍水而增加。其增加数值与可溶性铁、锰有关。可溶性铁、锰高,则置换出来的钾多。但应注意,渍水也会加速钾的流失。土壤缓效钾的释放速率对土壤速效钾的补充有重要影响。水稻吸收的钾约有35%~75%来自土壤缓效性钾。大部分土壤含缓效性钾在60%以上,而来自速效钾只占40%左右。所以,在评价稻田土壤供钾状况时,不仅要测定速效钾的含量,而且要重视对缓效钾的测定。

施肥技术

氮肥 在中高等肥力条件下,每公顷按6000~6750千克产量计,以施氮肥180~190千克为宜,其中有机肥约占40%。

氮肥在双季稻田主要采用如下两种不同的施肥方法:❶“前促、中控、后保”施肥法。双季稻的吸肥高峰期在移栽后2~3个星期,此时需从土壤中吸收较多的养分,然而土壤释放的养分不能满足前期生长的需要,必须在移栽前施用速效性肥料,才能使土壤供肥高峰提前,以适应双季稻“前促”的要求,通常把肥料的70%~80%集中于前期施用。当分蘖达到预期目标后,再采用搁田或烤田的方法,控制氮素吸收。稻田复水后,对叶色褪淡严重的稻株,于孕穗期施保花肥,以提高根系和叶片活力,减少颖花退化,提高结实率,增加千粒重。“前促、中控、后保”施肥法适用于本田生育期短的双季稻以及供氮能力低、阳离子代换量大的土壤。尤其在氮肥用量水平较高时此法更为适宜。

❷“前稳、中攻、后补”施肥法。中国南方雨水多,在早稻生长期正值低温,肥料利用率低,“前促”的施肥方法,易使秧苗前期暴长,后期脱肥。因此,提出前期肥料应适当控制,而重点攻大穗。这种施肥方法着眼于栽培前期促根、控叶、壮秆。由于根系发达,活力强,就为穗分化期吸肥提供了基础。当穗进入分化期,于第一苞分化期至第一枝梗分化期重施促花肥,以增加颖花分化数,减少颖花退化。抽穗以后,看苗补施粒肥。这种施肥方法,在中、迟熟品种,保肥性差的稻田,以及施肥水平较低情况下较为适宜。

氮肥品种不同,对水稻肥效也各异。如以硫酸铵相对肥效为100%,尿素、氯化铵约为95%,硝酸钠仅为40%~55%。这是因为稻田施用硝态氮肥,容易随水流失或反硝化脱氮损失,但在水稻生殖生长期追施硝态氮肥比铵态氮更能提高玉米素和降低脱落酸的含量(表2),可延缓水稻后期叶片的早衰。在通气不良的土壤上,为避免硫酸盐还原为硫化氢(H2S),可选用氯化铵、尿素、碳酸氢铵等氮肥品种。

表2 不同氮源对水稻叶片玉米素及脱落酸含量的影响

| 品种 | 处理 | 玉米素含量 (μg/g,鲜叶) | 脱落酸 (μg/g,鲜叶) | ||

| 上位叶 | 下位叶 上位叶 | 下位叶 | |||

| 汕优6号 | NO-3-N NH+4-N | 3.01 2.61 | 1.48 痕量 | 754.2 923.5 | 822.2 1109.7 |

| 浙丽1号 | NH+4-N NO-3-N | 2.73 2.46 | 1.02 痕量 | 850.8 1124.8 | 951.7 1546.8 |

* 追肥在抽穗前7天施用,于扬花后10天测定

磷肥 从不同土壤肥力看,磷肥以施在低产地区的增产效果较高,当每公顷产量低于2250千克时,每千克P2O5增产7.4千克;产量2250~3750千克,每千克P2O5增产4.8千克;产量3750~5250千克,每千克P2O5增产4.7千克;产量大于5250千克,每千克P2O5增产3.4千克。由于水稻生长初期需要磷,其分期效应高峰又在插秧后2~4个星期,因此磷肥用作基肥优于追肥。

钾肥 常规稻一般每公顷施氯化钾110~120千克,杂交稻以施120~150千克为宜。钾肥一般分次施用。对缺钾土壤,应在分蘖盛期前早期追肥或作基肥施用;对含钾中等的土壤,可在分蘖盛期至幼穗分化期施用。土壤供氮能力差或基肥氮素少、土壤阳离子交换量低和渗漏量大,栽培密度很稀的大穗型品种及气候条件不利于分蘖的条件下,钾肥不宜全部作基肥。而在土壤供氮能力强、栽培较密的多穗型品种时,钾肥以作基肥为好。

肥料配合施用 随着氮肥用量的日益增加,水稻缺磷、缺钾的现象普遍发生,因此配施磷、钾肥效果明显。N、P2O5、K2O的适宜比例因土壤条件而异。据中国农业科学院土壤肥料研究所对1981~1983年化肥网的829个水稻结果统计,水稻最高纯收益的化肥用量为每公顷184千克,氮、磷、钾比例为1:0.34:0.35,即每公顷用N 108千克,P2O5 37千克,K2O 39千克,平均产量5868千克,每千克养分增加产量9.3千克。水稻最高产量的化肥用量为278千克,氮、磷、钾比例为1 :0.50:0.66,即每公顷用N 128千克,P2O5 65千克,K2O 84千克,平均产量6063千克,后者比前者多用化肥94千克(纯养分),仅增产195千克,显然从经济上考虑是不合算的。上述比例并不是一成不变的,如氮、钾的比例,在缺钾地区可提高到1:0.5~0.6,而在含钾高的土壤可降至1:0.2~0.3;从产量水平看,低产田块或低产地区,钾的比重可低些。反之,在高产田块或高产地区应提高钾的比重。

化肥和有机肥配合使用,土壤中氮素供应平稳、持久,既能满足水稻苗期早发对养分的需求,又能防止水稻后期早衰,还能提高肥料利用率。增产效果明显。

- 狼狈为奸是什么意思

- 狼狈周章是什么意思

- 狼猛蜂毒是什么意思

- 狼獾是什么意思

- 狼王梦是什么意思

- 狼王洛波是什么意思

- 狼疮性肾炎是什么意思

- 狼疮性肾炎是什么意思

- 狼的儿子是什么意思

- 狼的战术是什么意思

- 狼的故事是什么意思

- 狼筅是什么意思

- 狼筋是什么意思

- 狼紫草是什么意思

- 狼紫草是什么意思

- 狼羊同饲是什么意思

- 狼肉是什么意思

- 狼肉是什么意思

- 狼膏是什么意思

- 狼膏是什么意思

- 狼膏是什么意思

- 狼藉是什么意思

- 狼藉是什么意思

- 狼藉满地是什么意思

- 狼蛛是什么意思

- 狼走遍天下吃肉,羊走遍天下吃草是什么意思

- 狼顾狐疑是什么意思

- 狼顾狐疑是什么意思

- 狼顾狐疑是什么意思

- 狼顾麇惊是什么意思

- 狼餐虎噬是什么意思

- 猃是什么意思

- 猃狁孔棘是什么意思

- 猇亭是什么意思

- 猇亭虎牙古风乐园是什么意思

- 猇亭记是什么意思

- 猎是什么意思

- 猎是什么意思

- 猎书小记是什么意思

- 猎人是什么意思

- 猎人一家是什么意思

- 猎人与公主是什么意思

- 猎人之路是什么意思

- 猎人争雁是什么意思

- 猎人传是什么意思

- 猎人兄弟是什么意思

- 猎人叶米利亚是什么意思

- 猎人和渡鸦是什么意思

- 猎人海力布是什么意思

- 猎人笔记是什么意思

- 猎人笔记是什么意思

- 猎哥与仙妹是什么意思

- 猎场是什么意思

- 猎头是什么意思

- 猎头祭鬼是什么意思

- 猎捕渔具是什么意思

- 猎捕舞是什么意思

- 猎枪是什么意思

- 猎枪方法是什么意思

- 猎歌是什么意思