氐Dī

现行罕见姓氏。今天津之武清有分布。《姓氏考略》收载,其注云: “夷姓。《山海经》: ‘鼓延生灵恝,灵恝生氐人。’ 是氐、羌为炎帝之后。”

氐dī

古族名。秦漢時爲西南夷之一,居甘、川一帶。杜篤《論都賦》:“捶驅氐僰,寥狼卭莋。”

氐(di滴)

古代西方的少数民族。

氐

氐dǐ

柱石,根本。《小雅·节南山》三章:“尹氏大师,维周之氐。”《尔雅·释言》: “氐,本也。”郭璞注: “谓根本。”马瑞辰《通释》:“柱氐,即今之石磉。磉在柱下,而柱可立,木必有根而本始建。”大臣之为国根本,亦犹是也。”磉,sǎng,柱下石。尹氏,一说尹吉甫,一说尹吉甫之后。大师,周之三公之一。

氐

读音d·i(-),为i韵目,属i—er韵部。都奚切,平,齐韵。

❶古代中国西部少数民族名,又称“西戎”。

❷星名,二十八宿之一。

氐

读音d·i(ˇ),为i韵目,属i—er韵部。典礼切,上,荠韵。

❶根本。

氐dī

我国古代西部的民族。东晋时曾建立前秦和后凉政权。

【注意】“氏”下加一点(丶)。以“氐(dī)”为偏旁的字有“邸、低、抵、底”等。

氐

❶我国古代民族,分布在今陕西、甘肃、四川、云南、贵州等省。

❷星宿名,二十八宿之一。

氐(一)dǐ (二)dī

【辨形】 起笔是撇,氏下有一点。5画。形声。

【辨义】 氐(一)dǐ 根本。

(二 ) dī

❶我国古代民族名,居住在今西北一带,十六国时曾建过前秦、后凉。

❷ 星名,二十八宿之一:氐宿。

【辨析】 二音都表示名物义。区别在于:

一、构词方式不同: 氐(一)dǐ单用;(二)dī多构成偏正式合成词。

二、指称对象不同: 氐(一)dǐ指“事物最重要部分”; (二)dī用于古民族名、星宿名。

氐

當作桎鎋之桎。《詩經·小雅·節南山》: “尹氏大師,維周之氐。” 毛傅:“氐,本。”鄭玄箋: “氐,當作桎鎋之桎。” 陸德明《經典釋文》: “氐,丁禮反,徐云鄭音都履反。”

即氐宿。

氐*

D8B5

(一)di<文>根基;根本。后作“柢”:深根固~。

(二)di❶我国古代少数民族名。

❷星宿名,二十八宿之一。

达到

到(到达) 至(至于;至乎;~到;企至) 达(进达) 臻 几 底(终~于成) 顶 登 践 跞逮(逮至;逮及) 萃 蔇 稽 涉 放 造 由 于 之 氐 徂 彻 戾 及(及至;迨及) 极 集 詹

能达到:克臻

距离近,达得到:望其项背 望其肩背 望其肩项

达到规定的标准:及格 极格 够格 过关

达到目的:上遂 得逞 得手着手 逞志实现

借助外物以达到某种目的:利用

行动快的人先达到目的:捷足先登 捷足先占 捷足先得 疾走先得 疾足先得 疾足先登

能力低下的人只要勤奋做事,同样能达到目的:驽马十驾 驽马十舍

达到限额:满(~员;~座)

达到某种职位:致位

升登,达到:跻 阶

出乎意料地达到:竟至

几乎达到:几几 几及 几乎

逐渐达到:驯至 驯致

一次就达到预定的目标:一步到位 一次到位

一下子就到位:一蹴而至 一蹴而造 一蹴即至

远远达到:遐被 远达 远暨

没有地方不能达到:无所不及 穷天穷地

哪里能达到这种地步呢:曷可臻此

(到了某一阶段:达到)

另见:目的 目标 程度 境界 水平位置 达不到

根本

元(元本) 宗(离~) 原(本原)氐 根儿 根极 根菀 本根 源本 要本 大本

事物的根本:基本 基兆

事物的根本、由来:木本水源 水原木本水源木本

事物的本原,根源:根子

国家的根本:邦本

国家的根本﹑根基:国基 元基

立国的根本:国本(巩固~)

人民是国家的根本:民为邦本 民惟邦本

以仁爱作为治国家的根本:以仁为本

把人作为考虑和处理问题的根本:以人为本

重视伸张正义,以正义为根本:以义为利

立身的根本:身基 身干

事业的根基、根本:基趾 基址

一切行动所依靠的根本:托体

打基础,树立根本:积基树本

(事物的根源,基础,最主要的部分:根本)

氐

中国西北古代民族名。分布在今陕、甘、川交界地区。早在殷的甲骨文就有记载。春秋、战国时期,氐开始作为族称出现,多与羌并提。西汉时,汉武帝设置武都郡管辖氐人,并迁部分氐人至酒泉。三国时期,曹操两迁氐人至陕西关中及甘肃天水一带。经历多次迁徙,到魏晋时,氐人已遍布关中扶风、始平、京兆等郡,与其他各族交错杂居的地区迅速扩大。在周围各族尤其是汉族影响下,逐渐穿汉服,说汉话,从汉姓,并学会农耕。十六国时期,族内豪酋先后建立过仇池、前秦、后凉等政权,其中前秦最为强大,曾一度统一了北方。唐代,吐蕃势力兴起,占据部分氐族地区,这些地区的氐族逐渐与吐蕃相融合。其它地区的氐族则融入汉族之中。因此,唐代后氐族活动大为减少,历史记载不多。

氐

中国古族名。商周时,已分布在今甘肃、陕西、四川等省的邻接地带,大部分集中于武都(今甘肃成县西北)。从事畜牧业和农业。部落支系繁多。东汉建安十九年(214),曹操攻武都,迁部分氐人至陕西关中。次年破张鲁,又徙汉中一带氐人到略阳(治今甘肃天水东北)。魏晋时,氐人已遍布关中扶风(治今陕西兴平东南)、始平(治今陕西兴平)、京兆(治今西安市)等郡。在汉族经济、文化的强烈影响下,逐渐著汉服,操汉语,从汉姓。并习农耕。十六国时期,族内豪酋借机扩大势力,先后建立过仇池、前秦、后凉等政权。

氐

中国古代民族名。殷周至南北朝分布在今陕西、甘肃、四川等地,从事畜牧和农业。魏晋时,大量接受汉文化,习农耕,从汉姓。前秦、后凉政权即为氐人苻氏和吕氏所建。

氐Di

中国古代民族。历史悠久, 《诗经·商颂》曰:“昔有成汤,自彼氐羌,莫敢不来享,莫敢不来王。”从战国到秦汉,氐人分布于西起陇西,东至略阳,南达岷山以北,即今甘肃东南地区及其邻近的陕西西南、四川西北缘边一带。氐族部落繁多,各有称号,互不统属,其中以白马氐最大。汉武帝在氐族居住较集中的地区设置汶山郡(今四川茂汶羌族自治县北)、武都郡(今甘肃成县西),氐人移居于山谷中,白马氐进据仇池(今甘肃成县仇池山),“方百顷,四面斗绝,数为边寇,郡县讨之,则依固自守”(《后汉书·西南夷列传》)。元封三年(前108),武帝派兵讨伐,分徙氐人居酒泉。东汉末,氐族首领杨千万再据仇池,与兴国(今甘肃秦安县东北)氐王阿贵各有部落万余家,因连兵抗御曹操,被曹军破灭,所部皆降。曹操前后徙武都氐人5万余落出居扶风、天水。魏黄初元年(220)又有武都氐王杨仆率部内附,居汉阳郡。氐人主要从事农耕,亦畜养猪、牛、马、驴、骡等,板屋土墙,过定居生活。有自己的语言、习俗,自称为“盍稚”,因长期与汉人错居杂处,多会汉语。据统计,至西晋时内迁氐人的总数不少于30万,时“关中之人,百余万口,率其多少,戎狄居半”(《晋书·江统传》),其中主要是氐族和羌族。元康六年(296),秦雍地区氐羌人民举行起义,氐帅齐万年被推为领袖,义军有7万人之众。同年,杨茂搜建立仇池国,至北魏正始三年 (506) 始灭。十六国时期, 氐人苻氏建立前秦国,吕氏建立后凉国。

氐

中国古代民族名。其族名始见于春秋战国时期的史籍中。氐与中国古代传说中的重要部落集团“三苗”及“西戎”都有渊源关系,又与其近邻羌族杂居共处。秦汉时,氐人各部已“自有君长”、“各有王侯”。其活动区在今陕西、甘肃及四川等省交界处。主要从事畜牧和农业。汉武帝元鼎六年(前111年),武帝遣中郎将郭昌开拓西南境,攻灭氐王,置武都郡,此举为汉统治者在氐地开设郡县之始。据秦汉制度,“有蛮夷曰道”。《后汉书·百官志》亦云:“凡县主蛮夷曰道。”汉代在氐族聚居区设有武都郡、陇西郡、阴平郡等,并置十三氐道。这十三氐道俱在汧陇以南、汉中以西、洮岷以东及鼲以东北。汉武帝元封三年(前108年),武帝因“氐人反叛,遣兵破之,分徙酒泉郡。”此即酒泉禄福之氐。东汉献帝建安二十四年(219年),曹操因守卫汉中的大将夏侯渊被刘备军所杀,武都孤远,恐氐部为刘备所用,便令雍州刺史张既至武都,徙氐人五万余落出居扶风、天水二郡界内。此后不久,刘备占领汉中,进逼下辩,魏武都太守杨阜又前后徙武都汉民、氐、傁万余户于京兆、汧、雍、天水、南安、广魏等郡县之内。经过汉、魏时期一再迁徙,氐人除在武都、阴平二郡聚居外,又在关中、陇右等地形成了与汉族及其他各族交错杂处的聚居区。关中地区的氐人在西晋初年已成为国家的编户,承担沉重的赋税和徭役。晋惠帝元康六年(296年),不堪西晋统治者盘剥的雍、秦二州氐人在齐万年的领导下举行大规模反抗斗争。次年,义军在东进长安途中大败前来镇压的晋军。后因义军粮尽援绝,齐万年被俘遇害。西晋经过义军的沉重打击,大伤元气。不久,晋政权东迁,北方即进入“五胡十六国”时期。这一时期,氐人建立的较强大政权有三个:一是在今甘肃省南部和四川省西北部由清水氐杨氏所建立的仇池政权;二是在魏晋原统治的北方地区由临渭氐苻健父子所建立的前秦政权;三是在今甘肃省武威由略阳氐人吕光所建立的后凉政权。三个氐人政权中对中国历史影响最大的当属前秦。前秦苻坚统治时期,重用汉人王猛,在军事上逐渐统一中国北部,在政治、经济方面实施有利于缓和社会矛盾、发展生产等积极措施,使前秦很快成为北方最强大、并足以与东晋抗衡的政权。十六国时期的后赵、前秦等政权都曾多次迁徙氐人至关东、河北等地,使氐族与其他民族交错杂处的地区日益扩大。据记载,氐族强盛时的人口近百万。据《魏略·西戎传》记载,氐人“俗能织布,善田种,畜养豕、牛、马、驴、骡”。其服饰尚青、绛及白色,服装“缘饰之制有似羌,而衽露有似中国袍。”经过屡次迁徙及与其他民族交错杂处,散居于西北、关中、河北各州的氐族人,在南北朝时即已大部分与汉族融为一体,他们除有自己的语言外,兼通汉语。也有一些氐人融入了当地的少数民族之中。今四川省松潘、文县、武都一带氐族地区由于长期被唐代时从西藏高原兴起的吐蕃势力所据有,那里的氐人便逐步与当地吐蕃人相融合。今四川省平武、略阳一带的氐人则多与汉族相融合。故而唐代以后有关氐族活动的记载大为减少。

氐

中国西北古代民族。殷周以后分布陕甘川交界地区。从事畜牧、农业,受汉族影响较大,说汉语、从汉姓。十六国时曾建立前秦和后凉。

氐

(一) di根本: 《诗·小雅·节南山》: “尹氏大师,维周之氐。”(二) di ❶古族名。

❷同“低”。

❸星名,二十八宿之一。

氐

古代少数民族。起源于黄河上游,商、周之时居住在今甘肃、四川、青海交界,与羌人杂居,故早期史籍中往往氐、羌并称,或以羌为两族的共称。春秋末开始分化,至汉,氐、羌有明显区别,各设部落首领。居于陇右者,主要在今白龙江流域(即武都)。汉武帝刘彻拓疆,设武都郡(治今西和南),加强对氐人统治。不久,引发氐人反抗,遭到镇压后将降者迁徙,遂有少部氐人居于天水郡。东汉末年,曹操为避免氐人归附刘备,尽迁 5 万余户武都氐人于汉阳、扶风等地。居于汉阳者,主要分布在渭河以北即今秦安、清水两县,与汉民杂居,从而使今天水境内氐族人口大增,在总人口中占到相当比重。西晋末天下大乱,今天水氐人中豪强纷起,或纠兵割据,或结众自保。其中以临渭氐(在今秦安县东南与麦积区西北)苻氏实力最强,最终建立前秦国,至苻坚时统一整个中国北部。苻坚部将、略阳氐(在今秦安东北)吕光后又在河西走廊建后凉国;另一略阳氐人李特在西晋末随饥民南下,于成都建立大成国(后改为汉);清水氐人杨茂搜在西晋末迁部落于仇池(在今西和县南),建立仇池国。其时,为陇右氐人最为强盛的时代。前秦灭亡后,氐人实力渐衰,以至一蹶不振。北魏统治陇右后,今天水境内氐人屡有反抗之举。北朝以后,由于民族交融成为汉族的一部分。

氐

中国古代西北民族名称,又译作狄、翟,商周时期游牧于今陕西的北部、西部和甘肃的东部,为白色人种,讲突厥语;春秋时期逐渐东迁至山西、河北和山东,被称为赤狄(因红发而得名)、白狄(因肤色而得名)、长狄(因身材高大而得名),并曾建立中山国,西部氐人多与羌人杂居,史称“氐羌”,受羌人影响,兼营农业。东汉时期,氐人又南迁至四川东部,被称为巴氐,留居甘肃南部的氐人则为白马氐。晋朝时期,巴氐曾建立成汉政权,白马氐曾建立仇池政权。又有氐人吕光在河西走廊建立后凉政权。此后,内地氐人与汉族长期杂居,逐渐融合于汉人。早在秦汉之际,即有氐人随羌人西迁西域,游牧于昆仑山和喀喇昆仑山内外,所以《汉书·西域传》说,葱岭及其以东的西夜、蒲犁、依耐等国的种族“与胡异,其种类羌氐(百姓与西方的胡人不同,与氐人和羌人相似)。”《三国志》卷三十,注引《魏略·西戎传》记载,到了东汉末年,白马氐以羌人的身分西迁,游牧于昆仑山和喀喇昆仑山内外。西域的氐人后来逐渐融合于西域其他民族中。

氐

古族名。殷周至南北朝时期多分布在陕、甘、川交界的白龙江、汉水、岷江、嘉陵江流域。以农为主,兼有畜牧。氐族各部名目繁多,因地而异,自有首领。其中最大的一部称“白马氐”,首领姓杨,汉武帝元鼎六年 (公元前111年),在氐族地区设置汶山、武都郡,氐族自由迁徙“或在上禄(甘肃成县西南),或在汧陇左右。”两汉之际与汉族关系日渐密切, 受汉族文化影响很深。东汉末至三国时期氐族强大起来, 酋长杨千万和阿贵各有部落万余家。曹操西征马超,杨千万与阿贵联兵抗曹。曹操遂派夏侯渊击阿贵,并派兵攻汧、隃麋(今千阳)诸氐。公元312年,曹操进攻汉中的张鲁“前后徙民、氐,使居京兆(汉长安)扶风(治池阳,即今泾阳县东)天水界者万余户,徙郡小槐里。”(《三国志·杨阜传》)。东汉建安二十四年(公元219年)又徙五万余落到关中和天水。《三国志·魏志·张既传》:“今既至武都,徙氐五万余落出居扶风、天水界。”氐人入居关中者至此益众。正始元年(公元240年)魏将郭淮“按抚柔氐三千余落,拔徙以实关中(《三国志·魏志·郭淮传》)”。西晋时关中的京兆、扶风、始平均分布着氐人。东晋十六国时,氐人苻坚还建立前秦政权,建都长安。当时关中的部族除汉族外,人数最多的是氐、羌。氐族的分布与数量,从《晋书·载记》中可窥见一斑。建元十六年(公元380年)(苻)坚“以关东地广人殷,思所以镇静之,引其群臣于东堂议曰:‘凡外族类,支胤弥繁。今愿分三原、九嵕(山名,在礼泉)、武都、汧、雍十五万户于诸方要镇,不忘旧德,为磐石之宗。’”即氐族居住在长安正西北,从泾河到汧水流域。既拟分徙关东十五万户,则关中自少当在二十万户以上。后经南北朝以后融合在汉族之中。

氐

我国古族名。甘肃的氐族,最早活动地区是陇南及其相临地区。到东汉、三国时期,形成了以兴国城今静宁县南部葫芦河、南河、水洛河交汇处、仇池山 (今西和、礼县交界处)、下辨 (今成县西北部)、河池 (今徽县)为中心的4个氐族聚居地。东汉建安二十四年 (219年), 曹操攻武都, 迁部分氐人至天水。十六国时期, 氐族先后建立前秦、仇池、后凉等政权。南北朝、隋唐时期随着氐族政权的灭亡, 氐族逐渐融于汉族和其他民族之中。

氐dī

❶ (二十八宿之一) Di,one of the lunar mansions

❷ (我国古代民族) Di,an ancient nationality in China

另见 see also dǐ。

氐dǐ

[书] Ⅰ ❶ (树根) root (of a tree)

❷ (本,根本) foundation;basis;base Ⅱ (至;抵达) reach;arrive at

另见 see also dī。

氐

中国西北古族名。自称盍稚。关于其族源,主要有两说:一说氐、羌同源而异派,认为殷周时,氐族尚未从羌人中分化出来,甲骨文虽有“氐”字,但含“絜带”、“征发”之意,并非族称,春秋战国时,始作为族称;一说氐、羌虽自古关系密切,然而从来都是两个不同民族。秦汉之际,分布于今陕、甘、川交界的白龙江、西汉水、岷江、嘉陵江等流域。以农业为主,兼营畜牧。能织布,善田种,畜养猪、牛、马、驴、骡等,大多住板屋土墙。有本族语言,妇女编发,衣服尚青绛。部落众多,名目不一,因地而异,有白马氐、清水氐、略阳氐、临渭氐、沮水氐、汧氐、隃麋氐等,又以服色而名之为青氐、白氐,还有蚺氐(一说即赤氐)等。诸部分立,各有王侯和豪帅,多受中原王朝封拜。其中最大的一部,称白马氐。汉武帝元鼎六年(前111),汉朝在氐族地区设汶山郡(治今四川藏汶羌族自治县北)、武都郡(治今甘肃西和县南)。后部分徙至汧水、陇山左右,或被迁至河西酒泉一带。东汉末至三国时期,氐人及其地区成为魏、蜀争夺的对象,曹魏将其大量迁至关中、陇右。西晋时,氐人除居武都、阴平两郡外,还在京兆、扶风、始平及天水、南安、广魏等郡形成两个分布中心,既保留原有部落组织,又受郡县管辖。后有部分氐人向关东河北地区迁徙。由于与汉族等错居杂处,受中原地区文化影响颇深,逐渐着汉服,操汉语,从汉姓,“婚姻备六礼,知书疏者日多”。西晋至南北朝时期,※清水氐杨氏曾建※仇池政权,※临渭氐苻氏建立※前秦,※略阳氐吕氏建立※后凉。尤以前秦苻坚为最强,曾一度统一北方,采取措施恢复社会经济,促进汉化。在十六国时期产生很大影响。至隋,氐族多逐渐融合于汉族。部分居住在四川北部及甘肃东南部的氐人,因地理环境特殊,在唐蕃长期和战不定中,未被双方同化。一说今四川平武、南坪及甘肃文县等地的白马藏人可能是其遗裔。

氐

古族名。又称“西戎”。居于今陕西、甘肃、四川等省。从事畜牧业和农业。魏晋时,大量接受汉族文化和生产技术,建立了前秦、后凉等政权。

氐

古族名。西戎后裔,始见于《诗经·商颂》。分布于甘肃东南的西汉水、白龙江流域。与羌族关系十分密切,习俗略同于羌,故秦汉以前文献中常常氐羌并称。其居住区濒临中原,受汉文化影响较大。元鼎六年(前111),汉武帝在其居住区设武都郡(治今甘肃成县西),同于编户齐民。其后居住于这一带的成员被叫作武都氐。曾不断起义反抗沉重的剥削。遭镇压后,其中一部被迁于酒泉郡(今属甘肃)。东汉末年,曹操放弃汉中前后,陆续将六万余落氐人迁往关中。魏晋之际,分布于天水(今属甘肃)、南安(治今甘肃陇西东北)、扶风(治今陕西三原西南)、始平(治今陕西兴平东南)、京兆(治今陕西西安)等地。是汉魏之际内迁各族中经济文化最发达,受汉文化影响最深的少数族。农业生产较发达,姓氏类同汉族,会汉语。分支颇多,魏晋南北朝时期,略阳及仇池两部最活跃。前者在十六国时期建立前秦及后凉政权,后者则建立过五个地方政权。终魏晋南北朝世,与汉族融合。参见“前秦”及“仇池氐”。

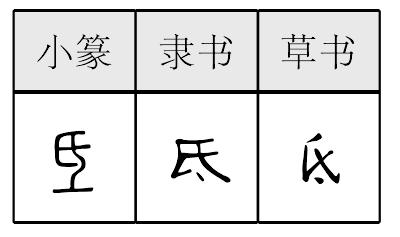

氐·氏di·zhī

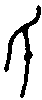

(甲)

(甲)  (金)

(金)  (篆)

(篆)

“氏”,郭沫若说是古“匙”字,甲骨文为象形字。“氐”,李孝定说像人侧立手提东西。氏、氐本是一个字,石鼓文在底下加一横,读为di(星宿名与少数民族名读第一声)。秦小篆两字分开。两个字形相似,作声符时有混淆。以“氏”为声符生成的形声字有:

shì

舐(舐犊情深)

zhǐ

纸(纸上谈兵)

抵(抵掌,击掌,表示高兴,《战国策 · 秦策一》:“抵掌而谈。”)

qí

祗(神祗;另读zhǐ,同“只”)

芪(黄芪)

以“氐”为声符生成的字有:

di

阴平:低(高低)

羝(公羊)

上声:抵(抵抗)

底(海底)

诋(诋毁)

邸(官邸)

砥(中流砥柱)

牴(牴触)

柢(根深柢固)

坻(宝坻县,地名,在河北)

骶(脊椎骨的末端)

以“氐”之形、“氏”之声生成的形声字有:

chī

鸱(古书上指鹞鹰)

坻(水中的小块高地)

zhī

祗(现作“只”)

胝(胼胝)

泜(水名,在河北)

相关链接

1.朱骏声《说文通训定声》中说:“氏”字本义为木本,是植物之根,为象形字。后来被转注为姓氏的氏,取木之根本之意。夏商周三代,姓的社会职能是代表有共同血缘关系的种族的称号,而氏则是从姓中派生出来的分支。

2.汉·刘熙《释名》说:“纸,砥也;谓平滑如砥石也。”《集韵》砥、抵、坻均读如“纸”。氏、氐的读音在汉朝乃至宋似乎尚无有分别。

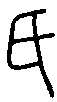

氐(dǐ)

“.jpg) ,至也。从氏下箸一。一,地也。凡氐之属皆从氐。”(丁礼切)

,至也。从氏下箸一。一,地也。凡氐之属皆从氐。”(丁礼切)

“氐”是“氏”的分化字,春秋早期金文作.jpg) 。黄德宽云:“氏、氐一字分化,参脂部端纽氐声。从氏派生之字如泜、坁、祇等均与地或止意有关。又引申而有对或抵意,遂派生

。黄德宽云:“氏、氐一字分化,参脂部端纽氐声。从氏派生之字如泜、坁、祇等均与地或止意有关。又引申而有对或抵意,遂派生![]() 、抵二字。抵触则有磨砺之意,故砥由是派生(或以为砥由止、对之义派生,砥砺又为其引申义)。纸因砥之平义而派生。”[1]段玉裁注:“氐之言抵也。凡言大氐,犹大都也。”徐灏《注笺》:“氐即根氐本字,相承增木为柢。……氐在下,故引申为高低之称。”太炎先生云:“今抵字当作氐,《说文》无底字,亦应作氐。”[2]《诗·小雅·节南山》:“尹氏大师,维周之氐。”毛传:“氐,本也。”《诗经》中“氐”还指我国西部的一个古老部落,又叫西戎,殷周时期分布在今青海、甘肃、四川等地区。如《诗·商颂·殷武》:“昔有成汤,自彼氐羌,莫敢不来享,莫敢不来王,曰商是常。”郑玄笺:“氐羌,夷狄国,在西方者也。”

、抵二字。抵触则有磨砺之意,故砥由是派生(或以为砥由止、对之义派生,砥砺又为其引申义)。纸因砥之平义而派生。”[1]段玉裁注:“氐之言抵也。凡言大氐,犹大都也。”徐灏《注笺》:“氐即根氐本字,相承增木为柢。……氐在下,故引申为高低之称。”太炎先生云:“今抵字当作氐,《说文》无底字,亦应作氐。”[2]《诗·小雅·节南山》:“尹氏大师,维周之氐。”毛传:“氐,本也。”《诗经》中“氐”还指我国西部的一个古老部落,又叫西戎,殷周时期分布在今青海、甘肃、四川等地区。如《诗·商颂·殷武》:“昔有成汤,自彼氐羌,莫敢不来享,莫敢不来王,曰商是常。”郑玄笺:“氐羌,夷狄国,在西方者也。”

氐部有三个属字,它们本义和抵、至有关。

△氐dī

5画 氏部

(1) 中国古代民族名。殷周至南北朝时主要分布在今陕西、甘肃、四川一带。东晋时曾建立前秦和后凉。

(2) 星宿(xiù)名,二十八宿之一。

另见dǐ(80页)。

△氐dǐ

5画 氏部 〈书〉 通“柢”。树根;根本。

另见dī(78页)。

氐( )

)

匍盉,近出殷周金文集録943,西周中期

匍即于氐。

按:用作地名。

金氏孫盤,殷周金文集成10098,春秋早期

金氏孫盤,殷周金文集成10098,春秋早期 金氐孫乍(作)寶般(盤)。

金氐孫乍(作)寶般(盤)。

按:用爲人名。

上海博物館藏戰國楚竹書二·容成氏53背,戰國

訟(容)城(成)氐(氏)。

按:用作“氏”字。

清華大學藏戰國竹簡一·楚居5,戰國

祭愳亓 夜而内

夜而内 氐今曰

氐今曰

夜至。

夜至。

睡虎地秦墓竹簡·日書乙種98,戰國至秦

九月:氐,祠及行、出入[貨],吉。

按:增一横筆。氐,星名。

馬王堆漢墓帛書·老子乙本卷前古佚書,西漢

進不氐,立不讓。

按:氐,至。

漢印文字徵

漢歸義氐司馬。

漢印文字徵

魏率善氐邑長。

《説文》: “氐,至也。从氏下箸一。一,地也。凡氐之屬皆从氐。”

“氐”字《説文》釋爲“至也”,馬王堆帛書“進不氐”之“氐”用作此意。金文或爲地名,或爲人之姓氏。楚簡、漢印皆用作“氏”字。

氐★规◎常

小篆象形,初与“氏”为一字,分化为二,本义读dǐ,树根(后作“柢”);又读dī,假借为我国古代少数民族名、星名。

【辨析】

❶以“氐”作音符构成的形声字一般读di,但声调不同。dī:低、羝∣dǐ:抵、底、诋、邸、柢、砥、坻、骶。

❷在台湾,“氐”的下部是横,不是点。

氐 (dī)

(dī)

古“柢”字。从氏下著一。

【按】柢,音dǐ,指樹木的根,引申有根本義。

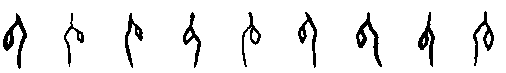

*氐ter

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  , 至也、 本也。从氏下箸一。一,地也。凡氐之屬皆从氐。(十二篇下)

, 至也、 本也。从氏下箸一。一,地也。凡氐之屬皆从氐。(十二篇下)

象手提物之狀。

- 阅书架是什么意思

- 阅书百纸尽,落笔四座惊是什么意思

- 阅书随札是什么意思

- 阅事是什么意思

- 阅人是什么意思

- 阅人为世是什么意思

- 阅人多矣是什么意思

- 阅人如阅川.是什么意思

- 阅人成世是什么意思

- 阅兵是什么意思

- 阅兵典礼是什么意思

- 阅兵场是什么意思

- 阅兵式是什么意思

- 阅兵队形是什么意思

- 阅军是什么意思

- 阅办是什么意思

- 阅即丙是什么意思

- 阅卷是什么意思

- 阅卷员是什么意思

- 阅卷员会议是什么意思

- 阅卷员报书是什么意思

- 阅卷员积分分析是什么意思

- 阅卷大臣是什么意思

- 阅卷技能是什么意思

- 阅卷点是什么意思

- 阅卷笔录是什么意思

- 阅卷规则是什么意思

- 阅历是什么意思

- 阅历不广是什么意思

- 阅历丰富是什么意思

- 阅历丰富而善于为人处事是什么意思

- 阅历丰富,老于世故是什么意思

- 阅历丰富,老练成熟是什么意思

- 阅历丰富,通晓人情世故是什么意思

- 阅历多的人富有经验,熟悉情况,能起引导作用是什么意思

- 阅历多而通达人情是什么意思

- 阅历多,办事稳重是什么意思

- 阅历多,熟悉情况而狡猾的人是什么意思

- 阅历深,经验多是什么意思

- 阅历深,经验多,稳重而有办法是什么意思

- 阅历深,见识广是什么意思

- 阅古堂是什么意思

- 阅古楼是什么意思

- 阅古随笔续是什么意思

- 阅史约书是什么意思

- 阅史郄视是什么意思

- 阅后付丙是什么意思

- 阅后付丙(打《古文观止》一句)信其然矣是什么意思

- 阅后付丙(打成语一)一目了然是什么意思

- 阅后加的评语或批示是什么意思

- 阅后即焚,火得一塌糊涂是什么意思

- 阅城是什么意思

- 阅处是什么意思

- 阅定是什么意思

- 阅实是什么意思

- 阅实其罪是什么意思

- 阅审是什么意思

- 阅岁是什么意思

- 阅川是什么意思

- 阅市是什么意思