武式太极拳

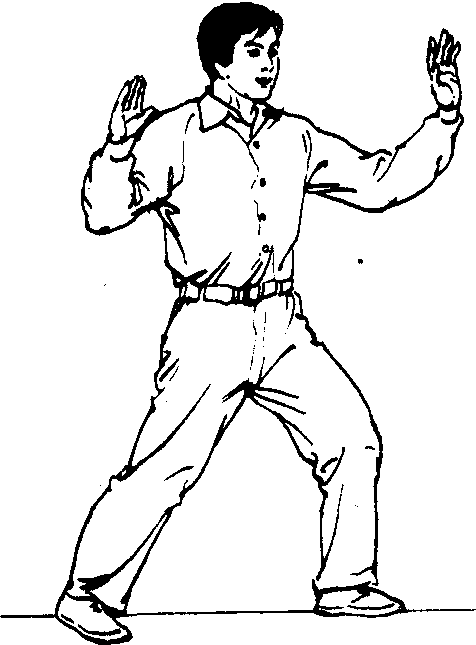

中国太极拳主要流派之一。为清代太极拳家武河清(字禹襄)在原赵堡太极拳的基础上进行改进创编; 并由其外甥李亦畬进一步完善而成,故世称“武式”。武式太极拳拳势小巧紧凑,身法紧严无隙,内固精神,外示安逸,体态端庄含蓄,气势腾挪鼓荡,开合有致,虚实有法。如图。武式太极拳的代表人物有李启轩、李石泉、郝为真、郝月如、郝少如等。武式太极拳的代表性理论著作有《十三势行功歌解》 (武禹襄)、《四字密诀》 (武禹襄)、《五字诀》 (李亦畬)、《走架打手行功要言》 (李亦畬)等。

武式太极拳

《武式太极拳》

武式太极拳专著。中华武术文库·拳械部·拳术类。郝少如编著。中国武术协会审定。人民体育出版社1992年4月出版。该套中华武术文库是为了继承和发展中华民族传统文化遗产,挖掘整理武术优秀传统套路,介绍武术科研成果,整理武术古籍和新中国成立后各地出版的优秀武术图书,使武术图书系列化。《文库》按 “部”“类” “册”的序列陆续出版,该本《武式太极拳》是《中华武术文库》“拳械” 部 “拳术类” 之一。《文库》力求内容科学准确,道理深入浅出,文字通俗易懂,材料翔实,图文并茂,便于自学,利于查阅。《武式太极拳》一书是作者一生不断对武式太极拳进行提炼和总结的一部分,而对太极拳理法的论述,较为全面、具体、详尽和确切。该书中有较多既有价值而又鲜为人知的内容,读来使人豁然开朗,可以纠正很多长期以来对太极拳理法的曲解,而对于正确、深入地研究太极拳运动的价值,认识它的起源和发展过程具有重要的作用。书中内容共分六个部分,第一部分: 阐述太极拳的阴阳之理,首先阐述太极拳名的涵义及其性质,指出掌握其理的基本要点; 第二部分: 阐述武式太极拳的基本特点、身法要领,以及掌握拳艺所必须经过的几个阶段的练习过程; 第三部分: 阐述太极拳行功实践须知、须掌握的一些重要法则,以及行功走架的基本要点;第四部分: 以文图对照的形式介绍武式太极拳的动作套路和身法要领;第五部分: 阐述武术太极拳精湛的打手技艺,还附有《四字秘诀》内容; 第六部分: 古典拳论选辑。

《武式太极拳》

《武式太极拳》

太极拳系列丛书。宗维洁编著。北京体育大学出版社2003年1月出版。该书全彩印刷,对吴式太极拳竞赛套路进行了图文并茂的解说。编者首先强调了松静自然、意气相随、圆活自然、松紧适度的练习要求,然后介绍了基础阶段、熟练阶段、自如阶段的太极拳学练提高三个阶段的不同特点: 第一阶段打好形体基础; 第二阶段力求完整协调; 第三阶段则注重内外相和、形神兼备。在分解动作的讲解中,附有错误与纠正,具有很强的实用性,对太极拳初学者具有一定的指导作用。

武式太极拳

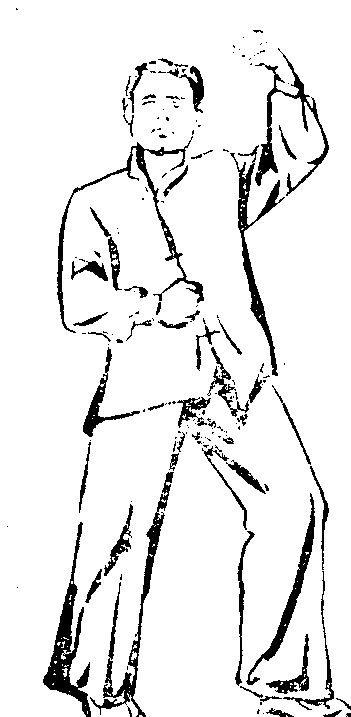

太极拳流派之一。清末河北永年人武禹襄从杨露禅学习陈式老架,后从陈青萍学陈氏新架,经过修改,创造了武式太极拳。其动作简洁紧凑,架势虽小而不局促。要求出手不超过足尖,收时不紧贴于身,左右手各管半个身体,不相逾越。步伐小巧灵活,虚实分明,迈步时足尖先着地,然后再足跟着地徐徐放下全足踏平。弓步前腿膝盖不得超过足尖,后腿不挺直高拔。拳势讲究起、承、开、合,动作连贯顺随,并要求“神宜内敛”,“先在心,后在身”,“以心行气,以气运身,意动身随,意动气随,意到气亦到,”达到意、气、拳势三者合一。

武式太极拳

武式太极拳

太极拳术之一。清末河北永年人武禹襄,从杨露禅学太极拳,得其大概,后又学新架太极拳,并在舞阳县得《太极拳谱》,于是以练拳心得归纳锻炼要领为《身法十要》。

武式太极拳的特点为身法谨严,姿势紧凑,动作舒缓,步进退旋转始终保持中正,用动作的虚实转换和“内气潜转”来支配外形,左右手各管半个身体,出手不过足尖。武式太极拳于民国初年传入北京,后又传入南京、上海。一九六三年曾出版《武式太极拳》一书(图13)。

武当太极拳功架 (犹龙派)武当拳术之一。为区别他派太极拳,故取名为龙形太极。它与现今流传的陈、杨、吴、孙、武等式太极拳有其独特之处。整个拳套分为四路,若全套练完需一个多小时。该拳多为中下盘架势,要求团圆紧凑,往返摺叠,缠绕捻拧,伸根拔骨,运动量大。它是斜里寓正。从不舒服中找舒服,两足处处内扣,足跟着地,前脚翘起,上下相击,全身各部位互相呼应,连绵不断,象游龙一样游动。其功架歌诀是: “太极阴阳,变化无常,披身有法,玄妙内藏。躬身施礼,谦虚有方,凝神息气,恭敬不狂。吸提引依,气施喉腔,婴娃抱肋,胎含气长。塌肩沉肘,收臀圆裆。偃月形中,盈虚有象。龙形太极,大海汪洋,滔滔不绝,细玩智长”。

图13 武式太极拳

武式太极拳

太极拳的流派。创始人武禹襄(1812~1880),河北永年人。武式太极拳既不同于陈式老架和新架,亦不同于杨式大架和小架,学而化之,自成一派。特点:姿势紧凑,动作舒缓,步法严格分清虚实,胸部、腹部的进退旋转始终保持中正,完全是用内动的虚实转换和“内气潜转”来支配外形;左右手各管半个身体,不相逾越,出手不过足尖。原来有跳跃动作,到四传的郝月如(1877~1935)才改为不纵不跳,双摆莲也改为不拍打脚面,这是为适应年老体弱者的需要而修改的。武式太极拳初练外形,学习拳架,后练内形,亦称内劲。渐渐练成意、气、拳架三者合一。全套拳共96式:1.预备势,2.左懒扎衣,3.右懒扎衣,4.单鞭,5.提手上势,6.白鹤亮翅,7.左搂膝拗步,8.左手挥琵琶势,9.右搂膝拗步,10.右手挥琵琶势,11.上步搬揽捶,12.如封似闭, 13.抱虎推山,14.手挥琵琶势,15.右懒扎衣,16.单鞭,17.提手上势,18.肘底看捶,19.左倒撵猴,20.右倒撵猴,21.左倒撵猴,22.右倒撵猴,23.手挥琵琶势,24.白鹤亮翅,25.左搂膝拗步,26.左手挥琵琶势,27.按势,28.青龙出水,29.翻身,30.三甬背,31.单鞭,32.下势,33.云手,34.单鞭,35.提手上势,36.高探马,37.左伏虎势,38.右起脚,39.右伏虎势,40.左起脚,41.转身蹬脚,42.单鞭,43.践步打捶,44.翻身二起脚,45.披身,46.退步踢脚,47.转身蹬脚,48.上步搬揽捶,49.如封似闭,50.抱虎推山,51.手挥琵琶势,52.右懒扎衣,53.斜单鞭,54.下势,55.野马分鬃,56.单鞭,57.玉女穿梭,58.手挥琵琶势,59.右懒扎衣,60.单鞭,61.下势,62.云手,63.单鞭,64.下势,65.左右更鸡独立,66.左倒撵猴,67.右倒撵猴,68.左倒撵猴,69.右倒撵猴,70.手挥琵琶式,71.白鹤亮翅,72.左搂膝拗步,73.手挥琵琶势,74.按势,75.青龙出水,76.翻身,77.三甬背,78.单鞭,79.下势,80.云手,81.单鞭,82.提手上势,83.高探马,84.对心掌,85.转身十字摆莲,86.上步指裆捶,87.右懒扎衣,88.单鞭,89.下势,90.上步七星,91.退步跨虎,92.转脚摆莲,93.弯弓射虎,94.双抱捶,95.手挥琵琶势,96.收势。

武式太极拳

太极拳术之一。武式太极拳的创始人为清末河北永年县人武禹襄(1812~1880)。武禹襄曾随杨露禅、陈清萍等人学习陈氏老架和新架太极拳。他在此基础上溶自己所悟创造了武式太极拳。后经李亦畲(1832~1892)和郝为真(1849~1920)等人的修定,使之更具特色和适合老年人习练。武式太极拳的动作简洁紧凑、架势小巧。进退旋转时,能始终保持中正,迈步时,脚尖先着地,然后再脚跟着地至放平全足;弓步前腿膝盖不超过脚尖,后腿不挺直拔高;出手不超过足尖,收手不紧贴身体,左右手各顾半身。其拳势讲究内气推动身躯起、承,开合时要连贯顺随,并要求“以心行气,以气运身,意动身随,意动气随,意到气亦到”,以使意、气、势三者合一。

- 现金付出簿是什么意思

- 现金付款是什么意思

- 现金付款日记帐是什么意思

- 现金代理人是什么意思

- 现金价值是什么意思

- 现金传票是什么意思

- 现金余缺是什么意思

- 现金余额是什么意思

- 现金余额效应是什么意思

- 现金余额数量说是什么意思

- 现金余额方程是什么意思

- 现金余额标准是什么意思

- 现金余额说货币数量论是什么意思

- 现金使用范围是什么意思

- 现金保管员是什么意思

- 现金保险是什么意思

- 现金信托是什么意思

- 现金信用证是什么意思

- 现金信贷是什么意思

- 现金借方是什么意思

- 现金债券是什么意思

- 现金偿付是什么意思

- 现金偿还与转期偿还是什么意思

- 现金偿还欠款是什么意思

- 现金储备是什么意思

- 现金兑换店是什么意思

- 现金再投资比率是什么意思

- 现金决定论是什么意思

- 现金净回笼额统计是什么意思

- 现金净投放额统计是什么意思

- 现金净流量是什么意思

- 现金准备是什么意思

- 现金准备制度是什么意思

- 现金凭单是什么意思

- 现金凭证汇总表是什么意思

- 现金出纳是什么意思

- 现金出纳业务是什么意思

- 现金出纳中心是什么意思

- 现金出纳备查簿是什么意思

- 现金出纳工作手册是什么意思

- 现金出纳帐是什么意思

- 现金出纳报表是什么意思

- 现金出纳簿是什么意思

- 现金出纳规章制度稽核是什么意思

- 现金出纳账是什么意思

- 现金出纳(人员)是什么意思

- 现金分录法是什么意思

- 现金分配是什么意思

- 现金分配计划是什么意思

- 现金利益是什么意思

- 现金制是什么意思

- 现金卡是什么意思

- 现金压缩是什么意思

- 现金发行是什么意思

- 现金发行量是什么意思

- 现金周期是什么意思

- 现金周转是什么意思

- 现金周转额是什么意思

- 现金和银行出纳帐是什么意思

- 现金售价是什么意思