武Wǔ

现行较常见姓氏。今北京,天津之武清,河北之尚义,山东之平邑,山西之太原,内蒙古之乌海,江西之金溪,云南之陇川、河口、泸水,广东之新会,四川之合江等地均有分布。汉、蒙、鲜、苗、京、土家、布依、傈僳等多个民族皆有此姓。《郑通志·氏族略》 亦收载。其源有七: 郑樵注其二:

❶“子姓,宋武公之后也。”此系出子姓;

❷其据 《元和姓纂》 注云: “周平王少子生而有文在手,曰 ‘武’,遂以为氏。” 《姓氏考略》亦注其源二:

❶其注引 《世本》 云: “出夏臣武罗。”其后氏焉,有武罗氏,亦为武氏。

❷其注引 《唐书》 云: “唐贺兰敏为武士彟之嗣,冒姓武氏。”则此为贺兰氏所改。《姓氏词典》亦注其源二:

❶其注引 《武班碑》 云: “殷王武丁之后。” 此亦系出子姓。

❷其注引 《唐书》 云: “唐代契苾何力之子契苾明,武后时赐姓 ‘武’。”

又,或为满族姓氏所改。清代满族之武佳氏、武聂氏、武库登吉氏皆改为单姓“武”。见刘庆华《满族姓氏录》。

秦有武臣; 晋有武茂; 唐代有武则天; 明代有武斌; 清代有武训。

武wǔ

❶足跡。張衡《東京賦》:“踵二皇之遐武,誰謂駕遲而不能屬。”

❷泛指干戈軍旅之事。與“文”相對。《後漢書》班固《西都賦》:“爾乃盛娛游之壯觀,奮大武乎上囿。”

❸勇猛,剛健。枚乘《七發》:“毅武孔猛,袒裼身薄。”

❹周代祭禮用的“六舞”之一,頌揚周武王伐紂之事。司馬相如《上林賦》:“荊、吳、鄭、衛之聲,《韶》《濩》《武》《象》之樂。《後漢書》班固《東都賦》:“《韶》《武》備,太古畢。”

❺謚法曰:“剋定禍亂曰武。”張衡《東京賦》:“既光厥武,仁洽道豐。”

❻通“嫵”、“娬”。見“武媚”。

武

《诗经·周颂》篇名。《毛诗序》云:“《武》,奏《大武》也。”三家《诗》同。这是叙述武王克商的《大武》乐歌,作于武王时代,作者旧说为周公。周成王时有《武乐》,又名《大武之乐》,是合数曲而成的一组舞曲。前人以此诗为《武乐》的第一首乐歌,也有以为是第二首乐歌。年代久远,详情已难有定论。全诗一章,七句。主要歌颂武王克商的功绩。《武乐》表演时有音乐,有歌唱,有舞蹈,是一种“声容具备”的形式。今天舞姿和乐曲均亡佚,所以单从歌词很难想象其艺术特点。

武

古人以六尺为步,半步为武,因有“步武”一词。但武多用以指干戈军旅征战之事,与“文”相对,且有“文武之道”的分别。因此,武是勇猛果敢、威武强健的代名词,含有搏击向上、发奋图强的人生意蕴。《尚书·大禹谟》:“乃武乃文。”《诗经·郑风·羔裘》: “羔裘豹饰,孔武有力。”

(章)

《武》

古代宫廷乐舞。创作于西周初年周武王时期,又称《大武》,据《周礼·春官》载,为周代六乐之一。

《武》的内容是歌颂武王伐纣的武功。《礼记·乐记》中记有孔子对《武》的表演状况的具体描述。《武》共分六段,其表现大意为:❶战前准备;

❷灭商胜利的经过;

❸灭商后向南进军;

❹胜利后的凯旋;

❺周公、召公互相协助,推行共和政治;

❻诸侯对周天子的尊崇。《武》的六段歌词,保存在《诗经·周颂》中。

在秦的宫廷雅乐中,还保留着《武》这个曲目。《通典·乐》载:“秦始皇平天下,六代庙乐,唯《韶》、《武》存焉。二十六年(前221)改周《大武》曰《五行》。”《九歌》 古代战国时期楚国南部民间祭祀时的一套组歌。东汉王逸在《楚辞章句·九歌序》中说:“九歌者,屈原之所作也。昔楚国南郢之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祠,其祠必作歌乐鼓舞以乐诸神。屈原放逐,窜伏其域,怀忧苦毒,愁想沸郁,出见俗人祭祀之礼,歌舞之乐,其祠鄙陋,因为作九歌之曲。上陈事神之敬,下见己之冤结,托之以风谏。”

《九歌》不止九首歌曲,九是言其多的意思,全曲共十一篇,根据所祭神鬼不同,分为十一个小标题:❶东皇太一(迎神乐歌);

❷云中君(祭祀云神);

❸湘君(祭祀湘水男神);

❹湘夫人(祭祀湘水女神);

❺大司命(祭祀主寿命的男神);

❻少司命(祭祀主寿命的女神);

❼东君(祭太阳神);

❽河伯(祭男性的河神);

❾山鬼(祭女性的山神);

❿国殇(祭祀楚阵亡将士);(11)礼魂(送神乐歌)。屈原在《九歌》中描绘了楚国秀丽的山川风物,记录了种种神话传说,他赋予诸神以世俗的情感,把美好的理想寄于浪漫的想象之中,在句式上,突破了《诗经》常采用的四音,多用结尾加一“兮”字的五音,又不仅于此,形成长短参差、形式自由的长短句。《九歌》的音乐属于民间歌调楚声,十一篇诗都有韵。表演时所用乐器包括鼓、钟、竽、篪、排箫、瑟等。

武

允文文王③,克开厥后④。

嗣武受之⑤,胜殷遏刘⑥。

耆定尔功⑦。

【注释】①於(wū):叹词。皇:伟大。②无竞:无疆。烈:功勋。③允:的确。文:文德。④厥:其。⑤嗣:继承。之:指代文王的功业。⑥遏:止住。刘:杀戮。⑦耆 (zhǐ):致,达到。定:实现。尔:指代文王。功:事业。

【鉴赏】这是歌颂武王伐纣获胜之诗。

据《礼记·乐记》记载,《大武舞》的乐曲共有“六成”,每一成还伴有舞蹈。第一成“始而北出”,舞容为“总干而山立”,像武王手持武器率师北伐;第二成“再成而灭商”,舞容为“发扬蹈厉”,像牧野大战之状;第三成“三成而南”,舞容为“自北而南”,像武王凯旋还镐;第四成“四成而南国是疆”,舞容为“再向南”,像武王经营南国;第五成“五成而分:周公左,召公右”,舞容为“分成两队:一队向东,一队向西”,像周公、召公分陕而治;第六成“六成复缀,以崇天子”,舞容为“退回原位”,像尊奉武王之态。又据学者们考证,除第五成无诗外,其余五成诗章的排列顺序当为:第一成唱《酌》,第二成唱《武》,第三成唱《般》,第四成唱《赉》,第六成唱《桓》。依据诗意,这种看法较为合理。这五首诗本是组歌,只是由于时代遥远,又经秦火,错乱其序是完全可能的。

此诗为《大武舞》的第二章。《大武舞》第二成表演的是“再成而灭商”,舞容为“发扬蹈厉”。这与《武》诗内容正合。

全诗一章七句。首二句颂美武王的功勋。诗云:“啊,伟大的武王,其功勋无法估量!”这并非虚语。武王克商之举,合乎民心,顺乎潮流,故八方诸侯如响之应,如影之从。武王率师亲征,大战牧野,会朝清明。武王的功勋可谓卓著。然而,武王克商兴周之业实由文王奠定。饮水思源,岂能忘怀文王开创之功。文王受命之后,便积极准备伐商,相继灭掉了一些商之属国,为武王伐商扫清了道路。所以诗中横插“确有文德的文王,能为其后代开创基业”一笔,盛赞文王辉煌的功业。这一基业由嗣继武王接受了下来。武王继承父志,恭行天讨,吊民伐罪,牧野一战,终于战胜了商纣,止住了杀戮。这确是一项伟大的事业,它对于推动历史向前发展具有重大的意义。诗的结尾庄严宣告:“武王完成了你(指文王)的事业。”胜利的喜悦溢于言表。

《诗序》说:“奏《大武》也。”此说甚是。《左传·宣公十二年》载云:“武王克商,作《武》。”这本不误。而朱熹《诗集传》驳之曰:“《传》以此诗为武王所作,则篇内已有武王之谥,而其说误矣。”《左传》只云“武王克商作”,而并未言“武王所作”,朱熹之说实为曲解。诚然,诗中有“於皇武王”字样,此诗定为他人代言而非武王自作。而《诗集传》将“武王”视作死后谥号则不当。武王克商后,为了庆贺这一伟大胜利,即作此诗以纪武王功勋,这岂不是顺理成章的事吗?

武

颂诗中有许多是歌功颂德的庙堂文学,它们用板滞的形式和典重的语言,歌颂周王朝祖先的“功德”,所谓“美盛德之形容,以其成功,告于神明者也”(《毛诗序》)。《周颂》中《武》,《赍》等篇即属于颂扬武王灭商的“大武舞”乐章。这一舞蹈的大致性形可从《乐记》中见出。

《诗经》 中有几篇记载周王朝从创业到兴盛过程的史诗,象《公刘》,《绵》、《皇矣》、《大明》等篇。从中我们可以见出周王朝的演化轨迹。周的祖先本是很早就散居在我国陕西泾、渭流域的一个部族。它最初的根据地是邰 (今陕西武功),传到公刘时,人口渐多,迁至于豳(今陕西枸邑)。到古公亶父时,又迁到岐山下 (今陕西岐山一带) 居住,农业生产不断发展。文王时,势力日益强大,文王之子武王遂一举灭殷,建立一个版图更大的王国,这是公元前十二世纪初期的事。《武》所歌颂的正是武王这一光辉业绩。

诗歌开端便是对武王的大加颂扬。於,赞叹声。皇,光耀。维,以也。烈,功绩。这句诗的意思是说: 啊! (我) 光耀四射的武王,他实际并无心于争那赫赫功绩! 按之,这句诗是为武王的开脱之辞。武王伐殷,杀死纣王,这是锄除暴君,拯求生灵于苦海,而不是什么争权夺利。其实,历代统治者之间的争斗并非以人民利益出发,此处纯属溢美之辞。不过文王,武王的统治的确比纣王开明得多,宽松得多,这也是事实。

“允文文王”以下四句记叙文王创下基业,武王嗣承并发扬光大的历史事件。周代自文王时逐渐强大起来,农业生产力有了显著的提高。据史书记载,文王解决了虞 (今山西平陆),芮 (今陕西大荔) 两国争端,两国附周。之后又败戎人,攻灭密须,黎、邘,崇等国,建丰邑为都。文王招纳贤士,有吕尚,楚人鬻熊、孤竹国人伯夷、叔齐及殷臣辛甲等。在周朝建国的历史上,文王的功绩的可谓大矣。所以这里说“允文文王,克开厥后”。意思是: 文德彰彰的文王呵,(你) 能够为后来人打开通道。“嗣武受之,胜殷遏刘”,是说武王嗣承了文王的基业,打败殷商帝王,阻止商纣王惨无人道的杀戮。在这里我们可以看出,《武》虽是专颂武王的,却又把文王也扯进来,诗作者很注重历史的连贯性。实际上,如果没有文王的功劳,武王灭商之举是不太可能发生的。诗的最后一句很简明扼要,决不拖泥带水,从中可以窥探一种内在的力度。“耆定尔功”,当然指的是武王。耆,致,达到。《毛传》:“耆,致也”。《正义》引王肃说:“致定其大功,谓诛纣以定天下”。《后笺》:“致与至同,谓至此而后定文之功”。

该诗的作者当是周代精通音乐的文臣。朱熹《诗集传》载:“春秋传以此为大武之首章也。大武,周公象武王武功之舞,歌此诗以奏之。礼曰: 朱干玉戚,冕而舞大武。然传以此诗为武王所作,则篇内正有武王之谥,而其说误矣。”从中我们还可以了解到,远古时代诗、乐,舞三位一体,所以形成了中国诗歌的种种特色。

《武》

於皇武王! (一) 啊!堂皇呀,周武王,

无竞维烈。(二) 他的功业无法比得上。

允文文王,(三) 文王真有文德呀,

克开厥后。能把后人事业来开创。

嗣武受之,(四) 继承他的有武王,

胜殷遏刘,(五) 战胜殷商、灭亡殷商,

耆定尔功。(六) 大功告成,意气扬扬。

注 释

(一)陈奂:“於,叹词。皇,美也。”

(二)毛亨:“烈,业也。”

郑玄:“无疆乎其克商之功业。”

(三)严粲:“信乎文王有文德,以开其后人之基绪矣。”

(四)郑玄:“嗣子武王受文王之业。”

(五)马瑞辰:“按《尔雅·释诂》:灭,绝也。虞翻《易》注:遏,绝也:是遏、灭二字同义。胜殷遏刘,谓胜殷而灭杀之。”

毛亨:“刘,杀也。”

(六)毛亨:“耆,致也。”

戴震:“按尔犹此也。”

严粲:“然后致定其功。”

注 音

於wu乌 遏e咢 耆zhi纸

武

於,皇武王!无竞维烈。①允文文王,克开厥后。②

嗣武受之,胜殷遏刘,耆定尔功。③

【注释】 ①於:叹词。皇:大。无竞:无人能比。烈:功业,指克商功绩。 ②允:信。前“文”:有文德。后“文”:文王谥。克:能。开:开辟。后:指后世功业。 ③嗣武:即“武嗣”。嗣,继。武,指武王。受:承接。遏:止。刘:杀。耆(zhi止):致,达到。

【译文】 啊,伟大的武王,功业举世无双。真有文德啊文王,开辟后人基业永昌。武王继承父亲遗烈,战胜殷商杀灭暴强,大功告成永兴旺。

【集评】 清·牛运震:“倒溯文王,有情。‘遏刘’字深,所谓‘止戈为武’也。”“平语自含沉厉。”(《诗志》卷八)

清·吴闿生:“旧评云:夹入文王,曲折有致。”(《诗义会通》卷四)

【总案】 这是颂扬武王克商的《大武》乐歌之一。篇幅短小,但写得郑重庄严,概括精炼,表现出一股恢宏的气势。

武

[原文]

於,皇武王!

无竞维烈。

允文文王!

克开厥后。

嗣武受之,

胜殷遏刘。

耆定尔功。(鲁尔作武。)

(无韵。)

[译文]

啊,伟大的武王,你的功业无可比争。确实有文德的文王,能开创后人的基业。嗣子武王承受基业,战胜殷商制止残杀,终于确立你的大功。

[评介]

《武》一章,七句。关于此诗主旨,《诗序》谓: “《武》,奏《大武》也。”郑《笺》云:“《大武》,周公作乐所为舞也。”三家诗无异说。陈乔枞《诗三家遗说考》据《春秋繁露》、《白虎通·礼乐篇》考证谓“是文王已作《武乐》,及武王克殷,继文而卒成武功,又定《大武》之乐。”王先谦《诗三家义集疏》云:“《大武》者,祀武王所定一代之乐歌,周公作也。《大武》之乐亦为《象》,象用兵时刺伐之舞,见《维清》孔《疏》。”朱熹《诗集传》谓“周公象武王之功,为《大武》之乐”。方玉润《诗经原始》引《左传·宣公十二年》:“楚子亦曰: ‘武王克商,作《武》,其卒章曰 ‘耆定尔功。’”与《左传·襄公二十九年》吴公子季札观周乐 “见舞《大武》者”。杜预注云:“武王乐也。”认为《武》,就是《大武》乐舞之诗。据王国维《观堂集林·周〈大武〉乐章考》研究,《周颂》中的《昊天有成命》、《武》、《酌》、《桓》、《赉》、《般》六篇,皆《大武》歌辞。高亨《诗经今注》则谓《大武》实为一篇六章,《我将》、《武》、《赉》、《般》、《酌》、《桓》 皆《大武》之一章,《诗经》误分为六篇,而《昊天有成命》不属于《大武》。这些可供参考。综观诸说,本其诗意,这是颂赞周武王克商功业的乐歌。

此诗旨在颂赞武王继承文王开创的基业成就克商大功。克商建周由武王完成,周人对他的热烈歌颂可想而知的,他也因而受到缅怀与纪念。后世此篇也就成了祭祀所用乐歌了。

据《礼记·祭统篇》所说:“舞莫重于《武宿夜》”。郑注:“《武宿夜》,舞曲名也。”孔《疏》云:“皇氏曰:师说《书传》云: ‘武王伐纣至于商郊,停止宿夜。士卒欢乐歌舞以达旦,因名焉。’ 熊氏曰:《宿夜》,即 《大武》之乐也。” 因而有人认为此诗就是《武宿乐》(如陈子展《诗经直解》),那么它就是一首军歌了,而且是最古的军歌之一。从诗中“胜殷遏刘”来看,确是商纣的暴政残杀导致了人民的厌弃,因而武王顺应民心时势,一举推翻商纣。“耆定尔功”若是在推翻商纣之前则是祝愿之语,用于后之祭祀则又为歌颂之辞了。至于《大武》之舞乐,盖似后世之套曲,合数曲而成,视此《武》为其歌辞之一,是符合的。

此诗饱含激情,言辞激越,透露出一种坚定刚毅之气,使人宛如看到了武王灭纣前无往不克的英雄气概和同仇敌忾的士气。

武wǔ

❶脚印。《大雅·生民》一章:“履帝武敏歆,攸介攸止。” 毛《传》: “武,迹也。”郑《笺》:“帝,上帝也。敏,拇也。介,左右也。祀郊禖之时,时则有大神之迹,姜嫄履之,足不能满履其拇指之处,心体歆歆然,其左右所止住,如有人道感己者也,于是遂有身。”董仲舒《春秋繁露》:“后稷,母姜嫄,履天之迹,而后生后稷。”《大雅·下武》五章:“昭兹来许,绳其祖武。”毛《传》:“许,进;绳,戒;武,迹也。”郑《笺》:“兹,此;来,勤也。武王能明此勤行,戒慎其祖考所践履之迹。”朱熹《集疏》:“兹、哉声相近,古盖通用也。来,后世也。许,犹所也。绳,继;武,迹也。言武王之道昭明如此,来世能继其迹。”迹,事业。

❷用如动词,继承事业。《大雅·下武》一章:“下武维周,世有哲王。”毛《传》:“武,继也。”朱熹《集传》:“哲王,通言大王、王季也。谓继其位以对三后也。”

❸英武。《郑风·叔于田》三章:“不如叔也,洵美且武。” 洵,诚。且,又。郑《笺》:“武,有武节。”孔《疏》:“文武者,人之伎能。言美且武,悦其为武则合武之要,故云有武节。言其不妄为武也。” 《大雅·常武》四章:“王奋厥武,如震如怒。”郑《笺》:“王奋扬其威武,而震雷其声,而勃怒其色。”《鲁颂·泮水》四章:“允文允武,昭假烈祖。”毛《传》:“假(gé),至也”。郑《笺》:“僖公信文矣,为修泮宫也;信武矣,为伐淮夷也。其聪明乃至于美祖之德。”王先谦《集疏》: “烈祖,谓鲁有功烈之祖。”

❹战争。《小雅·六月》三章:“有严有翼,共武之服。”毛《传》:“严,威严也;翼,敬也。”郑《笺》:“服,事也。言今师之群帅有威严者,有恭敬者,而共典是兵事。”

武

读音·u(ˇ),为u韵目,属u—ü韵部。文甫切,上,麌韵。

❶与“文”相对,武的。关于军事的。

❷勇猛;猛烈。

❸半步,泛指脚步。韦昭注:“……以半步为武。”

❹姓。

武

读音h·u(-),为u韵目,属u—ü韵部。文甫切,上,麌韵。

❶系冠之带;古时冠上的结带。清毛奇龄注:“古冠名有三:曰冕,曰弁,曰冠;弁与冕皆有𫅙,有武……以结于颔下,其绳谓之武。”

武

周武王时乐舞名。又作《大武》。《周礼·春官》:“以乐舞教国子,舞《云门》……《大濩》《大武》。”郑玄注:“《大武》,武王乐也。”《论语·八佾》:“子谓《韶》,‘尽美矣,又尽善也。’谓《武》,‘尽美也,未尽善也。’”司马相如《上林赋》:“荆吴郑卫之声,《韶》《濩》《武》《象》之乐,阴淫案衍之音……所以娱耳目乐心意者,丽靡烂漫于前。”这里描写了包括《武》乐在内的乐舞感人的力量。

武

威武;能干。《鞑子歌》(小曲子):“鞑子生来本姓李,腰里别一个节克思(好猎枪),打着锣,擂着鼓,你看我鞑子武不武?”

武

〔wu〕

武火 〔wu huo〕zhəax deul:炒菜要用~。gieab reib youslies zheax deul。

武器 〔wu qi〕 ghob sedghob paot.

武术 〔wu shu〕 wut shub.

武松 〔wu song〕 wut songd.

〗。

〗。 〗。

〗。

武wu

足迹。屈原《离骚》:“忽奔走以先后兮,及前王之踵~。”(忽:快速地。及:赶上。前王:指先前楚国强盛时的君主。踵:脚跟。)张衡《东京赋》:“踵二皇之遐~,谁谓驾迟而不能属(zhu)。”(踵:跟上,名词用作动词。遐:远处的。驾:车马。)

武wǔ

❶有关军事、技击或强力的

△ 动~|~功。

❷勇猛

△ 威~|英~。

❸姓。

【注意】右边不要错写成“戈”。以“武”为偏旁的字有“赋、鹉”等。

武

❶关于军事或技击的:~器︱~装︱~备︱~力︱~库︱~功︱~职︱~官︱~人︱~术︱~艺︱~打︱~工︱~剧︱~戏︱黩(du)~︱用~︱动~︱比~︱演~︱右~︱文~双全︱耀~扬威︱偃(yan)~修文︱文治~功︱穷兵黩~︱十八般~艺︱英雄无用~之地。

❷勇猛;猛烈:~夫︱~士︱~火︱威~︱英~︱勇~︱神~︱威~不屈。

❸半步;泛指脚步:步~︱继~︱踵(zhong)~。

❹相传是古代歌颂周武王的乐舞。

❺指武官:文恬(tian)~嬉(xi)。

○~断(没有充分根据,只凭主观来判断)。

武wǔ

❶ 关于军事、强力的:武备│武器│武装。

❷ 与技击有关的:武功│武术│武艺。

❸ 勇猛的:威武│勇武│英武。

❹ 脚步,足迹:踵武│步武轩昂。

❺ 姓。

武

(2次)

❶武力强大。诚既勇兮又以~《歌·国》

❷周武王之简称。不逢汤~与桓缪兮《章·日》

武wǔ

❶ 指周武王。周文王姬昌的儿子姬发,周王朝的开国之君。详见【武发】。《惜往日》:“不逢汤武与桓缪兮。”

❷ 指楚武王。《七谏·怨世》:“悲楚人之和氏兮,献宝玉以为石。遇厉武之不察兮,羌两足以毕斮。”此四句说的是和氏璧的故事。楚人和氏于山中得到一璞玉,将其献于楚厉王。厉王请玉工鉴别之后认为是一块石头,于是以欺君之罪斩了和氏的左脚。厉王死,武王继位,和氏再次献宝,但是仍被认为是石,于是再被斩右足。直到楚文王继位,这一璞玉方被识出,并被命名为“和氏璧”。详见《韩非子·和氏》。

❸ 勇猛,勇武。《诗经·郑风·羔裘》:“羔裘豹饰,孔武有力。”孔颖达疏:“其人甚勇,且有力。”《九辩》:“既骄美而伐武兮。”伐武,即自夸勇猛。《国殇》:“诚既勇兮又以武。”

武wu

武备 武场 武丑 武打 武旦 武德 武斗1 武断 武夫武钢2 武工 武功 武官 武行(hang) 武火 武将 武禁3(jin) 武警 武举 武剧 武科 武库 武力 武林 武略 武庙 武器 武人武生 武师 武士 武术 武松 武舞 武坛 武戏 武侠 武星4武艺 武帐 武职 武装 比武 步武 动武 黩武 洪武 继武 练武 尚武 神武 威武 文武 玄武 演武 英武 勇武 用武 踵武武把子 武昌鱼 武打片 武工队 武士道 武昌起义 武林高手 武侠小说 武装部队 武装斗争 武装警察 武装力量 武装侵略 文武双全 文攻武卫 穷兵黩武 武装到牙齿 十八般武艺 英雄无用武之地 文武之道,一张一弛 文官不爱钱,武官不怕死

武

(反)文

武wǔ

关于军事的(与“文”相对):余者自亲王驸马以及大小文~官员之家,凡所来往者,莫不有礼。(七一·1722)这恒王最喜女色,且公余好~,因选了许多美女,日习武事。(七八·1943)

武wǔ

指动作、声音强烈的:贾母道,“那文的(指酒令)怪闷的慌,~的又不好,你倒是想个新鲜玩意儿才好。”(一○八·1367)

武

❶迹也。《儀禮·士相見禮》: “執玉者唯舒,武,舉前曳踵。” 鄭玄注: “武,迹也。” 《儀禮·鄉射禮》: “乃張侯下綱,不及地武。” 鄭玄注: “武,迹也,中人之迹,尺二寸。” 《儀禮·鄉射禮》: “距隨長武。” 鄭玄注: “武,迹也,尺二寸。” 《禮記·曲禮上》: “堂上接武。” 鄭玄注:“武,迹也,……中人之迹,尺二寸。”《禮記·曲禮下》: “凡祭宗廟之禮,牛曰一元大武。”鄭玄注: “武,迹也。”

❷當爲“無”,聲之誤。《禮記·禮器》:“周坐尸,詔侑武方,其禮亦然,其道一也。”鄭玄注: “武,當爲無,聲之誤也。”陸德明《經典釋文》: “武,音無。”

❸萬舞也。《禮記·郊特牲》: “冕而舞大武,乘大路。”鄭玄注: “武,萬舞也。” 《禮記·郊特牲》: “武壯,而不可樂也。” 鄭玄注:“武,萬舞也。”

❶武謂金也。《禮記·樂記》: “始奏以文,復亂以武。” 鄭玄注:“文謂鼓也,武謂金也。”

❺周舞也。《禮記·樂記》: “夫武之備戒之已久,何也?”鄭玄注: “武,謂周舞也。”

❻武舞,象戰鬬也。 《禮記·樂記》: “武亂皆坐, 周召之治也。” 鄭玄注: “武舞象戰鬬也。”

❼冠卷也。《禮記·雜記》: “委,武玄縞而后蕤。” 鄭玄注:“委、武,冠卷也。秦人曰委,齊東曰武。”

❽武王樂。《論語·八佾》: “謂武盡美矣,未盡善也。” 鄭玄注: “武,謂武王樂,美武王以武功定天下。” (敦煌殘卷唐寫本《論語》鄭注) 《論語·八佾》: “子謂韶盡美矣,又盡善也。謂武盡美矣,未盡善也。” 鄭玄注:“武,周武王樂,美武王以武功定天下,未盡善,謂未致太平也。” (《玉函山房輯佚書》) 《論語·八佾》: “子謂韶盡美矣,又盡善也。謂武盡美矣,未盡善也。” 鄭玄注: “武,周武王樂。” (《通德堂經解》) 《論語·八佾》: “謂武,盡美矣,未盡善也。” 鄭玄注:“武,周武王樂。” (《鄭氏佚書》)

即卷武。

文;武

○文wén

(名)非军事的:~官|~职|~武兼备|~武双全|较武论~|偃武修~|~官武将|~韬武略|~经武纬|~治武功|允~允武|能~能武。

●武wǔ

(名)同军事、强力有关的:~器|~装|~备|~力 |~库|~功|~将|~师|~侠|~术|~艺|~林|~剧|~行|~生|~打|~斗|用~|动~|黩~|比~|演~|文~全才|文恬~嬉。

文←→武wén ← → wǔ

文:非军事的。

武:关于军事的。

【例】 “人人怕”见来文的不行,就想动武。问道: “你叫牵不叫牵? ”快活说:“叫牵。不过得等队长回来。”(吉学霈:《两个队长》)

武wǔ

〖形容词〗

勇猛,威武(2)。《烛之武退秦师》:以乱易整,不武。——用相互冲突去改变原来的步调一致,这是不威武的。《祭鳄鱼文》:神圣慈武。——既神圣,又仁慈,又威武。

武wǔ

〖名词〗

一、泛指干戈军旅之事,与“文”相对(17)。《季梁谏追楚师》:以武临之。——用武力对付他们。《祭公谏征犬戎》:是先王非务武也。——这不是先王好用武力。《苏秦以连横说秦》:于是乃废文任武。——于是就放弃文治,采用武力。

二、指周武王。姬姓,名发,西伯昌之子,诛杀商纣,建立周朝(12)。《屈原列传》:中述汤、武,以刺世事。——中古称述商汤和周武王,用来讽刺当时政事。《路温舒尚德缓刑书》:尊文、武之业。——尊崇周文王和周武王的功业。《原道》:文、武、周公传之孔子。——周文王、周武王和周公传给孔子。

三、指战国时秦惠文王之子武王,名荡(1)。《贾谊过秦论上》:孝公既没,惠文、武、昭蒙故业。——秦孝公死后,惠文王、武王、昭襄王继承先人旧业。

四、指春秋时晋国大夫赵武(1)。《晋献文子成室》:武也,得歌于斯,哭于斯。——我赵武呀,能够在这里祭祀唱歌,在这里居丧哭泣。

五、指栾武子栾书。春秋时晋国的上卿(2)。《叔向贺贫》:宜及于难,而赖武之德以没其身。——[这种人本来]应该遇到灾难的,却靠父亲栾武子的威望得以度过一辈子。《叔向贺贫》:及怀子,改桓之行而修武之德。——到了怀子,改变桓子的行为,而学习祖父栾武子的好德行。

六、指汉武帝刘彻。公元前140年—前87年在位(1)。《深虑论》:武、宣以后,稍剖析之。——汉武帝、汉宣帝以后,逐渐割去诸侯王的部分土地分封给他们的子孙。

武wǔ

❶ 与军事、战争有关的事。《韩非子·五蠹》:“上德不厚而行~,非道也。”《隆中对》:“此用~之国,而其主不能守。”

❷ 指有关战争的一种道德。《烛之武退秦师》:“以乱易整,不~。”

❸ 勇武,勇猛。《诗经·郑风·羔裘》:“羔裘豹饰,孔~有力。”(孔:甚,很。)《楚辞·九歌·国殇》:“诚既勇兮又以~,终刚强兮不可凌。”

❹ 士。《淮南子·览冥》:“勇~一人,为三军雄。”

❺ 足迹。《诗经·大雅·生民》:“履帝~敏。”(履:踏,踩。敏:拇,大脚趾。)《楚辞·离骚》:“忽奔走以先后兮,及前王之踵~。”(踵:脚后跟。)

❻ 继承。《诗经·大雅·下武》:“下~维周,世有哲王。”(哲王:贤明的君主。)

❼ 古代再举足(迈两次)为步,半步为武。《国语·周语下》:“夫目之察度也,不过步~尺寸之间。”

❽ 周代乐曲名。《论语·八佾》:“子谓韶,尽美矣,又尽善也。谓~,尽美矣,未尽善也。”(韶:传说舜时的乐曲名。)

武*wǔ

CEE4

❶关于军事或格斗技击的:~器/~装/~打/~功。

❷勇猛,力量强大:勇~/威~/英~。

❸[武断]wǔduàn简单地仅凭主观判断:你这么说太~了。

❹姓。

猛烈

猛(炮火~) 烈(烈盛;赫烈;横烈) 凶(~猛;闹得~) 剧 激厉(厉害;雄厉;猛厉) 励 紧(风刮得~) 武(~火) 暴(~雨;~发;~烈) 狂(狂烈;狂厉;~暴;发狂) 冲(~劲儿) 毒(~打;~烈) 怒(~放) 急(急烈) 峻(峻利;峻烈) 莽(~风) 利害 霸道 炽张 鸷击

性质猛烈:烈性

药性猛烈:精悍 峻削(~之剂)

酒性猛烈:酷

病害猛烈:疾戾

来得十分猛烈:来势汹汹

邪恶势力来势汹汹:乌云压顶

火、光等旺盛猛烈:炽烈

战火猛烈:狂煸

快而猛烈:迅猛

急速迅猛:疾雷迅电 走电惊雷 急电迅雷

迅速猛烈:飘暴 星奔川骛 星流电击 星流电激 星流霆击 电激星流

炽盛猛烈:炽猛

急速猛烈:僽(暴风~雨) 急骤

猛烈急骤:豪忽

势头猛烈而急速:惊急

像风雨一样迅捷猛烈:风驰雨骤

猛烈而无序:狂乱

旺盛猛烈:火烈 炽烈

炽烈,猛烈:赫炽

激烈,猛烈:惊壮

猛烈而凶暴:狂暴

十分猛烈:剧烈 翻天 冲天 冲霄

(气势大,力量大;急剧:猛烈)

军事

兵 戎(戎事;戎机;戎马;戎公;戎功;戎旅;戎轩;戎昭)

军事和政治:曲政

军中政事:戎政

军中要务:军要

有关军事的:武(~备;~功)

与军队或战争有关的事情:武事 鹰扬 武化 弓马

兵略,武事:玉钤

兵戎之事:军实

武功之事:提刀弄斧

军旅之事:胄科 戎行

军事凶险可怕:兵凶战危

另见:战争 军队 战斗 用兵 军事工作

勇猛

猛(~烈;~悍;~鸷;拳~;枭~) 勐 勇(权~;鸷~;枭~)骁(~勇) 悍(~勇;躁~;骠~) 慓 虓(~勇;~豁) 武(~猛) 骠 枭健 鸷强 操剌 螭虎 虎噬 熊虎 熊豹 躁暴 摧决 焱鸷 痴突 批罴 喝水(~断桥)

战士骁勇、迅猛:鸷腾 鹰腾

勇猛有力:猛力 骁勍

勇猛而有气力:勇力 勇气

非常勇猛有力:孔武有力

勇猛而富有活力:如龙似虎

勇猛向前:骁骁

勇猛强劲:骁劲

质朴勇猛:朴鸷

深沉勇猛:沉鸷

沉毅勇猛:沉悍

强壮勇猛:壮勇 壮悍 矫猛

魁梧勇猛:伟悍

强健勇猛:健勇

粗犷勇猛:犷勇

粗野勇猛:蛮勇

粗悍勇猛:粗猛

粗暴勇猛:暴犷

果断勇猛:果勇 果悍

威武勇猛:武勇 卷勇

刚强勇猛:刚勇

精强勇猛:精悍 精劲

强悍勇猛:蛮勇 雄猛

精锐勇猛:精猛

战士骁勇、迅猛:鸷腾 鹰腾

鲁莽勇猛:躁猛

凶恶勇猛:鸷 凶猛

勇猛的样子:虎势 阚阚

矫捷勇猛的样子:悍慓

(勇敢有力:勇猛)

另见:勇敢 凶猛 威猛 作战 勇进

武wǔ

文甫切,上麌。

❶足迹;脚印。《诗·大雅·生民》:“履帝~敏歆。”

❷武士。《淮南子·览冥》:“勇~一人为三军雄。”

❸与军事战争有关的事物,与“文”相对。《书·大禹谟》:“乃~乃文。”

❹勇猛,刚健。《诗·郑风·羔裘》:“羔裘豹饰,孔~有力。”

❺继承。《诗·大雅·下武》:“下~维周,世有哲王。”

❻量词。古以六尺为步,半步为武。见“步武”。

武wǔ

也称“冠卷”。冕冠底部的圆形托座,是冠身的核心。《礼记·玉藻》:“缟冠玄武。”汉郑玄注:“武,冠卷也。”唐孔颖达疏:“冠、卷异色,故云‘古者冠、卷殊’。如郑此言,则汉时冠、卷共材。”清孙治让正义:“张惠言云:‘冕武玄色无文,皆以玄增为之。’”

武

谥号。君主与大臣之美谥 苏洵《谥法》曰: “克定祸乱曰武,保大定功曰武,威强叡 (智也) 德曰武,刚强以顺曰武,辟土斥境曰武,折冲御侮曰武。” 历朝能够取得“武”谥的皇帝,一般是在武功方面有突出建树。如西汉中期的刘彻,在削弱藩封势力、打击匈奴安下边疆方面有显赫功绩,所以谥号曰武,史称汉武帝。此外谥 “武” 的皇帝还有三国魏曹操、晋司马炎、南朝宋刘裕、北齐高欢、北周宇文邕等等。自三国以后,晋、宋、齐、梁、陈、北魏、北齐、北周、隋各朝,第一、二代皇帝多谥文、谥武,或开国后,追谥其父、祖为文、为武。

武wǔ

❶关于军事的。如:武器,武装,武力。

❷关于技击的。如:武术,武艺。

❸勇猛。如:英武,威武。

❹半步,泛指脚步。如:步武。

❺姓。

武

古代长度单位。三尺为武。武即足迹。《诗·大雅·下武》:“绳其祖武。”郑玄笺: “戒慎其祖考所履践之迹。” 或以一足迹之长度为武, 一武长一尺二寸。或以一足跨出的距离为武。一武长三尺。《国语·周语》: “夫目之察度也, 不过步武尺寸之间。” 韦昭注: “六尺为步, 半步为武。”

武wǔ

Ⅰ ❶ (关于军事的) military: ~ 力 military force; armed strength [might]

❷ (关于技击的) connected with the art of attack and defence in wushu: ~ 林 the world or circle of wushu

❸ (勇猛; 猛烈) martial; valiant; vigorous: 勇~valiant; chivalrous; 威 ~ martial- looking; vigorous Ⅱ ❶ [书] (舞蹈) dance

❷ (指军事征伐等暴力行动) force of arms; armed strength; military force

❸ (泛指军事事务) military affairs

❹ [书] (兵威) might of an army; military might

❺ [书] (武夫; 武将) military officer [man]

❻ [书] (武功; 武艺) martial arts; military skills

❼ [书] (兵法, 韬略) art of war; military strategy and tactics

❽ [书] (兵器) weaponry; weapons

❾ [书] (半步, 泛指脚步) footstep: 步 ~ follow in the footsteps

❿ (姓氏) a surname: ~ 让 Wu Rang

◆武安 a surname; 武备 defense preparations; armaments and military provisions; 武昌鱼 {动} blunt-snout bream; 武场 percussion instruments in Chinese operas; 武成 a surname; 武丑 military comedian in Chinese operas; 武打 {戏} acrobatic fighting in Chinese opera or dance; 武打片 a crobatic fighting film; 武旦 a female character type versed in shadowboxing, swordplay, etc. in Chinese operas; 武斗 resort to violence (in a debate, dispute, etc.); 武断 assertive; arbitrary decision; subjective assertion; 武断专横 arbitrariness and imperiousness; draw arbitrary and domineering conclusions; act arbitrarily and peremptorily; 武夫 man of prowess; warrior; a military man; 武工 skill in acrobatics in Chinese opera; 武工队 [简] armed working team; 武功 military accomplishments; 武官 military officer; {外} military attaché; 武汉 Wuhan; 武行 a minor role playing acrobatic fighting in Chinese operas; 武火 high heat (in cooking); 武警部队 People's Armed Police; 武剧 Chinese operas characterized by acrobatic fighting; 武力 force; military force; armed might; armed strength; force of arms; 武力干涉 interfere through the use of force; 武力解决 solution through the use of force; 武力威胁 resort to the threat of force; 武力征服 conquer... by force of arms; 武罗 a surname; 武庙 [旧] temple enshrining and worshipping Guan Yu (a famous general in the Three Kingdoms period); 武器 weapon; arms; 武人 soldier; armyman; 武生 an actor playing a martial role in Chinese operas; 武士 palace guards in ancient times; man of prowess; warrior; knight; 武士道 [日] bushido; 武氏合金 Wood's metal; 武术 wushu, martial or physical arts such as shadowboxing, swordplay, etc., formerly cultivated for self-defence, now a form of physical culture; 武侠片 swordsmen film; 武侠小说 gongfu story; Kunfu novels [fiction]; mavtial arts fiction [novels]; wushu novels [fiction]; 武仙角 cap Herculis; 武夷茶 bohea; 武艺 skill in wushu 参见“武术”; 武艺超群 One's military skill stands out conspicuously.; One's military arts excel all.; 武艺出众 One's fighting skill is far above that of common men.; 武艺高强 be highly skilled in military drill; 武职 the position of a military officer; 武装 arms; military equipment; battle outfit; armed forces; equip with arms; supply with arms; arm

武

乐曲名。周武王时之乐曰武。

武wǔ

❶

❷ 奋

❸ 大声

❹ 不文不

武

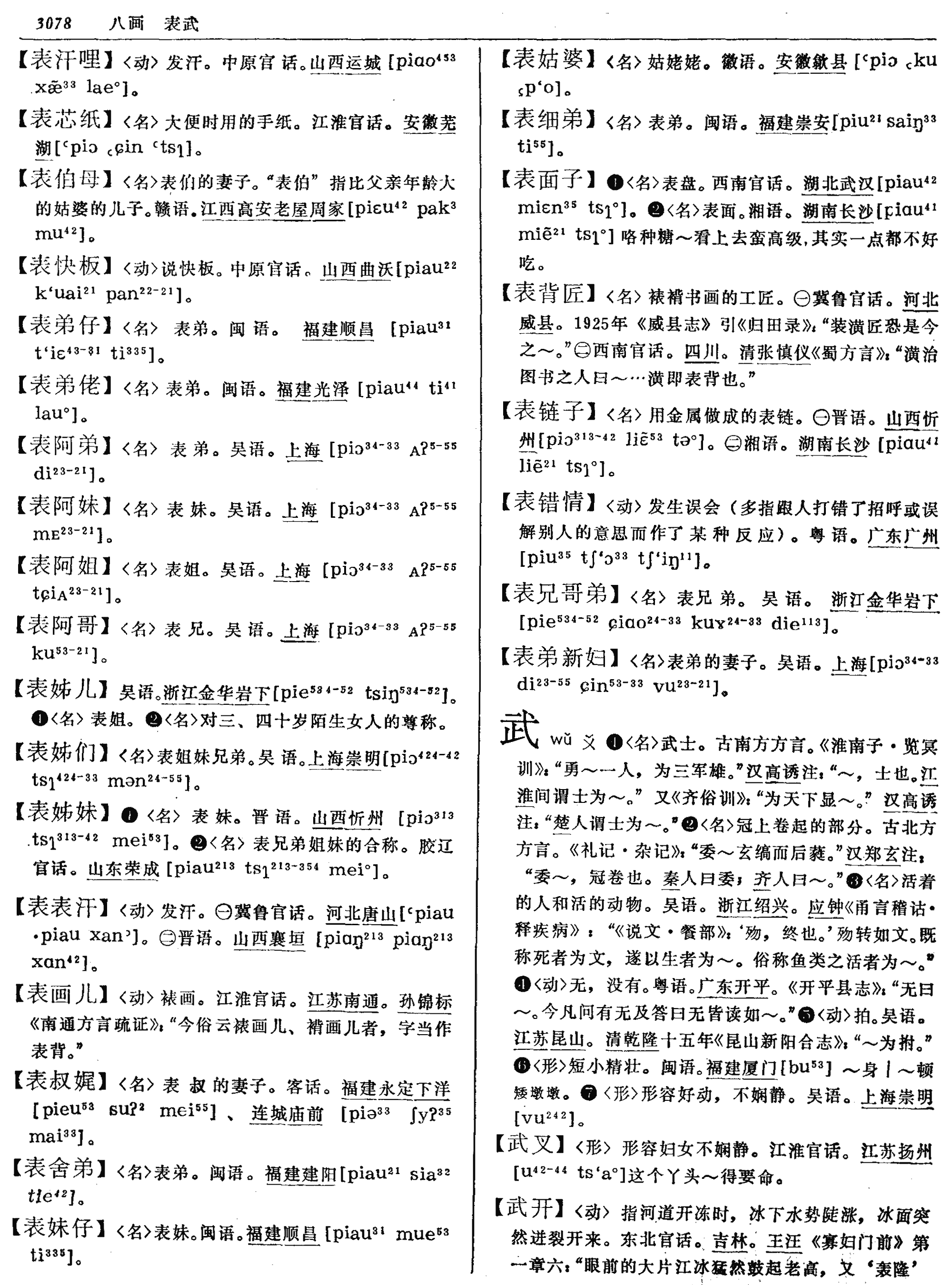

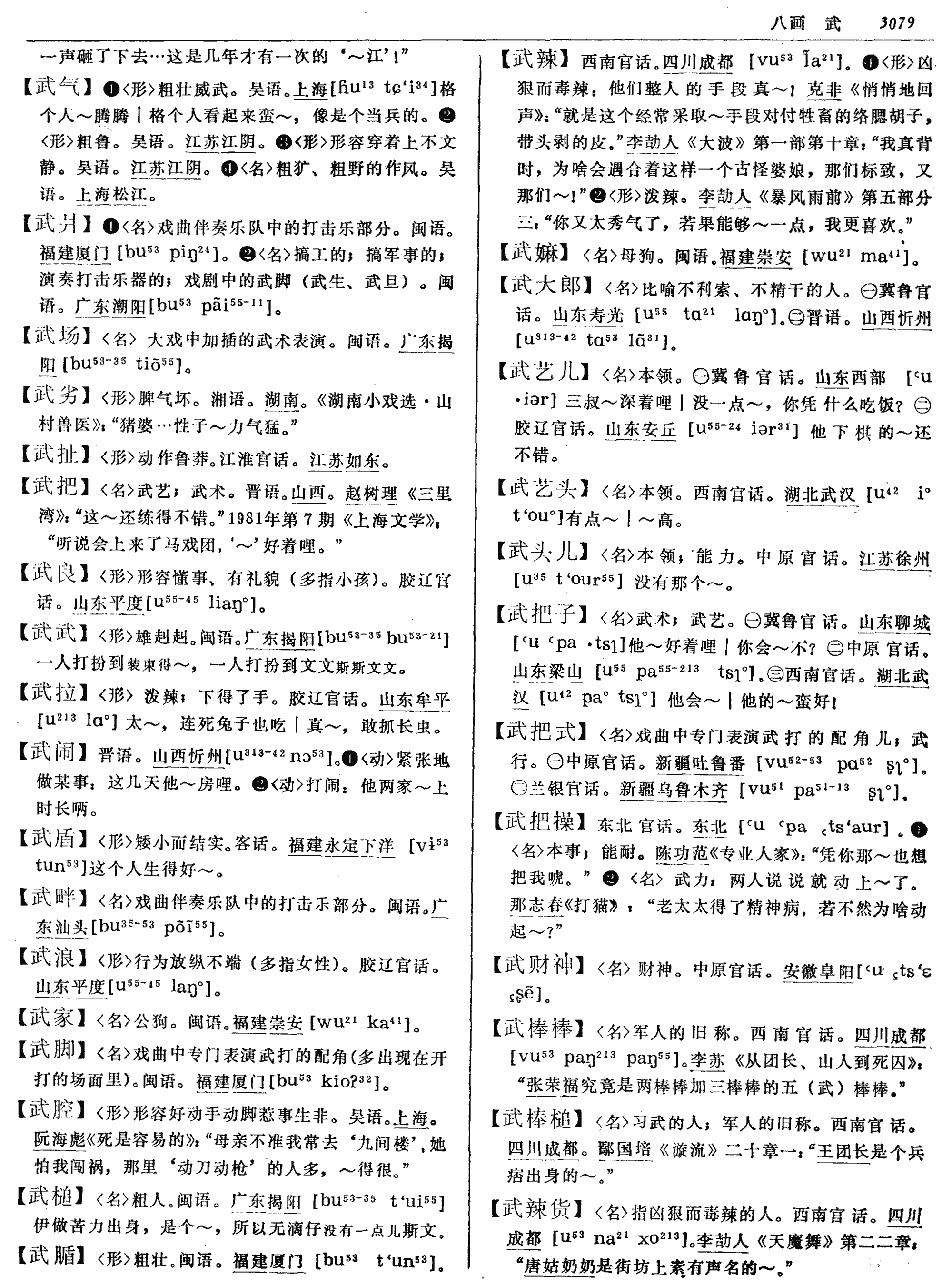

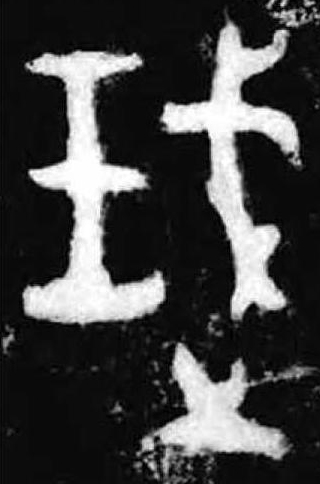

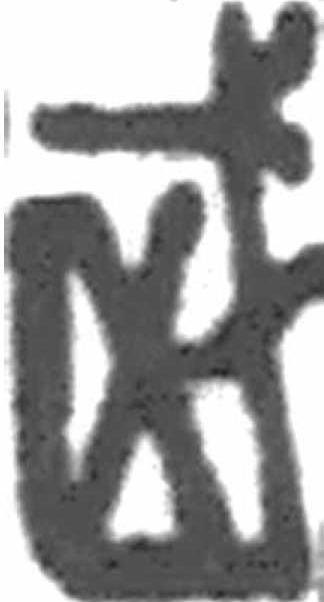

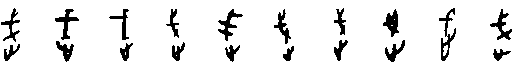

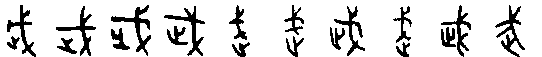

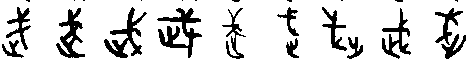

武,甲骨文作

,金文作

,金文作

,小篆作

,小篆作 。

。

从止从戈會意,金文第一字形表意尤其顯明。本義是從武、用武,引申爲武力、軍事、威武等義。卜辭或用作地名,或用作對先祖的尊稱。銘文或用本義,或用引申義,或特指武士、武德,或用作人名。

楚簡帛文作 ,沿襲古體。秦簡牘文作

,沿襲古體。秦簡牘文作 ,古隸典型。

,古隸典型。

武wǔ

会意字。“止戈为武。”(《左传·宣公十二年》)“止”表前进(不是停止)。意思是扛着武器巡逻(或行军)。秦篆是上下结构,戈在上,止在下。隶书发生变异。作声符生成的字有:

wǔ

鹉(芳草萋萋鹦鹉洲)

相关链接

“赋”,会意字,意为用于战争的钱(税收)。古代财政“税以足食,赋以足兵”。(《汉书·刑法志》)故从贝从武。

武wǔ

(8画)![]()

![]()

【提示】止,位于字或部件的左边时,末笔的横改提。不要添加一撇错写成武。

*武wǔ

8画 止部

(1) 军事征伐等暴力行为;泛指军事(与“文”相对): ~器|~装|~力|整军经~。

(2) 关于搏斗技术的: ~艺|~术。

(3) 勇猛;猛烈: 威~|英~。

(4) 〈书〉 半步(即举足一次);泛指脚步: 步~。

武( )

)

甲骨文合集456正,殷

貞氏武芻。

按:从止从戈。

甲骨文合集27741正,殷

叀武唐用王受又又。

四祀 其卣,殷周金文集成5413,殷

其卣,殷周金文集成5413,殷

(尊)文武帝乙宜。

作册大方鼎,殷周金文集成2759,西周早期

公朿 (鑄)武王成王異(翼)鼎。

(鑄)武王成王異(翼)鼎。

大盂鼎,殷周金文集成2837,西周早期

在珷(武)王 (嗣)玟(文)乍(作)邦。

(嗣)玟(文)乍(作)邦。

按:增王符。特指周武王。

格伯簋,殷周金文集成4262,西周中期

氒書史戠武立 (臿)成

(臿)成 。

。

史牆盤,殷周金文集成10175,西周中期

廼來見武王。

秦公簋,殷周金文集成4315,春秋早期

文武。

文武。

燕王職劍,殷周金文集成11634,戰國晚期

怎(作)武 旅鐱(劍)。

旅鐱(劍)。

董武鐘,殷周金文集成34,戰國

戌𧻚搏武。

古璽彙編1320,戰國

武□。

古璽彙編174,戰國

武關□。

古璽彙編1322,戰國

武印。

包山楚簡· 卜筮祭禱記録246,戰國 (與)禱

(與)禱 (荆)王自酓(熊)鹿(麗)(以)

(荆)王自酓(熊)鹿(麗)(以) (就)武王,五牛,五豕。

(就)武王,五牛,五豕。

郭店楚墓竹簡·性自命出28,戰國 (賫)武樂取, 卲(韶)

(賫)武樂取, 卲(韶) (夏)樂情。

(夏)樂情。

上海博物館藏戰國楚竹書一·孔子詩論24,戰國

句(后)稷之見貴也,則以文武之惪(德)也。

上海博物館藏戰國楚竹書二·容成氏52,戰國

武王於是虖(乎)素𠕻(冠) (冕),告吝(閔)于天。

(冕),告吝(閔)于天。

上海博物館藏戰國楚竹書六·天子建州(乙本)4,戰國

文侌(陰)而武昜(陽),信文得事,信武得田。

上海博物館藏戰國楚竹書七·武王踐阼5,戰國

武王 (聞)之𢖶(恐)

(聞)之𢖶(恐) (懼)。

(懼)。

上海博物館藏戰國楚竹書七·武王踐阼12,戰國

武王齋七日, 大(太)[公] (望)奉丹箸(書)(以)朝。

(望)奉丹箸(書)(以)朝。

清華大學藏戰國竹簡一·耆夜4,戰國

庶民和同方 方武。

方武。

睡虎地秦墓竹簡·日書乙種238,戰國至秦

乙丑生,不武乃工考(巧)。

睡虎地秦墓竹簡·日書甲種142正,戰國至秦

丙寅生子,武以聖。

馬王堆漢墓帛書·春秋事語,西漢

處二年,共中(仲)使卜奇賊閔公于武諱(闈)。

張家山漢簡·奏讞書92,西漢

新郪信、髳長蒼謀賊殺獄史武。

居延新簡EPT58.29,西漢

府移大守府所移武威大守書曰築。

居延新簡EPF22.664,西漢

甲渠候官建武四年。

漢印文字徵

武陵尉印。

漢印文字徵

王武之印。

漢印文字徵

王武。

郃陽令曹全碑陽,東漢

武王秉乾之機,翦伐殷商。

西狹頌,東漢

故從事尉曹史武都王尼字孔光。

冀州從事馮君碑,東漢

文武之盛。

按: “止”訛作“山”。

賈充妻郭槐柩記,晉

武公既薨,親秉國政,敦風教,明褒貶,導德齊禮。

元瞻墓誌,北魏

又遷前軍將軍顯武將軍。

寇臻墓誌,北魏

振武將軍。

笱景墓誌,北魏

乃屬武泰在運,昏后亂政。

按: 楷化作“武”。

侯義墓誌,北魏

魏故侍中司徒武陽公之孫。

丘哲墓誌,北魏

世宗宣武皇帝。

唐小虎造像記殘石,東魏

廣武將軍。

竇泰墓誌,北齊

武皇奔車起慟,登城致哀,貽訓魏后,加以殊數。

賀屯植墓誌,北周

加以膽氣兼人,才武絶世。

張濤妻禮氏墓誌,隋

感下武之和氣。

楊厲墓誌,隋

武藝悝悝。

曹惠琳墓誌,唐

職叅文武。

梁有意墓誌,唐

道光下武。

《説文》: “武,楚莊王曰: ‘夫武,定功戢兵。故止戈爲武。’”

“武”字从戈从止,會意。金文增“王”爲周武王專用字。石刻楷字 “止”多訛變。

“武”字卜辭中多用作地名,“武丁”爲商王名。金文多指武功、勇武。又特指周武王。後世文獻多指武事、軍事。與“文”相對。

戠 ☛

戠 ☛武wǔ

甲骨文以来的会意字。从戈,从止。戈字约在魏代以后隶楷才变成现在的上一横与折笔渐分离,一撇变一横(甲金文小篆即戈在止上)。本义为征伐示威。止(趾)表出征,戈用以伐,有示威义。用为商王谥(shì)号或国名。引申指关于军事或技击的。如:武装|武器|武术。再引申指勇猛。如:英武。组词如:武断(贬义,指只凭主观判断)。约东周时以6尺为步,半步为武。如:行不数武。组词如:步武。

武★常◎常

wǔ表意,甲骨文、金文、小篆从止从戈,止为脚趾,有行走、行动义,戈为武器,隶定为“武”。本义表示持武器征伐,宣扬武威,引申为勇猛、猛烈、有关军事或技击的事物、脚步、足迹等。

【辨析】

以“武”作音符构成的形声字一般读u,但声母不同。wǔ:鹉∣fù:赋。

武 (wǔ)

(wǔ)

从止、戈。

【按】武,古文作 、

、 ,從止、戈,會意征伐示威。《説文》引《左傳·宣公十二年》楚莊王之説:“夫武,定功戢兵,故止戈爲武。”從止從戈表示制止用兵,停止戰禍。這是武字的文獻用義,非文字構形本義。

,從止、戈,會意征伐示威。《説文》引《左傳·宣公十二年》楚莊王之説:“夫武,定功戢兵,故止戈爲武。”從止從戈表示制止用兵,停止戰禍。這是武字的文獻用義,非文字構形本義。

武.jpg) 甲

甲.jpg) 金

金.jpg) 篆

篆.jpg) 隶wǔ

隶wǔ

【析形】会意字。古文字形从戈,从止(趾),戈是兵器,表示战争,止表示脚,代指行动,会持戈行进之意。

【释义】《说文》:“楚庄王曰:夫武,定功戢兵。故止戈为武。”这个解释反映的是春秋时代的观念。《玉篇》:“力也。”本义指军事征伐等暴力行动。后引申泛指有关军事、技击、强力等活动,如[整军经武]、[武装]。又指威猛,勇武。[孔武有力] 勇武而有力量。

【shape analysis】It is the associative character.In ancient character the meaningful parts are 戈(gē,sword,relating to the war)and止(趾)(zhǐ,feet,relating to the action).It means holding the weapons and advancing.

【original meaning】Referring to the violence of military expeditions.

*武mjwav

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  ,楚莊王曰:夫武,定功戢兵,故止戈為武。(十二篇下)

,楚莊王曰:夫武,定功戢兵,故止戈為武。(十二篇下)

持干戈之舞,古代重要舞容。或表現持戈行走。

- 激情越轨是什么意思

- 激情通道是什么意思

- 激惹性结肠综合征是什么意思

- 激愣是什么意思

- 激愤是什么意思

- 激愤填胸是什么意思

- 激愤填膺是什么意思

- 激愤的情怀是什么意思

- 激愤的样子是什么意思

- 激愤相争是什么意思

- 激战是什么意思

- 激战屠城,以儆其余是什么意思

- 激战皂郊堡是什么意思

- 激打是什么意思

- 激打孙雪娥是什么意思

- 激扬是什么意思

- 激扬发越是什么意思

- 激扬士气是什么意思

- 激扬文字是什么意思

- 激扬清浊是什么意思

- 激扮是什么意思

- 激抗是什么意思

- 激拔是什么意思

- 激振器是什么意思

- 激振设备是什么意思

- 激揚是什么意思

- 激斗是什么意思

- 激昂是什么意思

- 激昂双剑舞,慷慨万人歌。是什么意思

- 激昂坚定是什么意思

- 激昂感慨是什么意思

- 激昂愤慨是什么意思

- 激昂慷慨是什么意思

- 激昂雄健是什么意思

- 激昂雄壮是什么意思

- 激昂高亢是什么意思

- 激朗是什么意思

- 激朱是什么意思

- 激条是什么意思

- 激枭是什么意思

- 激桶是什么意思

- 激楚是什么意思

- 激楚斋是什么意思

- 激楞是什么意思

- 激死是什么意思

- 激气是什么意思

- 激水是什么意思

- 激沟是什么意思

- 激波是什么意思

- 激波传播是什么意思

- 激波效应是什么意思

- 激波管是什么意思

- 激波衰减是什么意思

- 激活是什么意思

- 激活作用是什么意思

- 激活光导纤维是什么意思

- 激活剂是什么意思

- 激活扩散模型是什么意思

- 激活数据:智慧城市未来发展是什么意思

- 激流是什么意思