正加速度

歼击机作机动或特技飞行时,所产生的径向(向心)加速度的方向为由座舱底部指向座舱盖。在这种加速运动情况下,飞行员必然受到与加速度方向相反的惯性离心力作用,其方向为由头指向骨盆(足),可引起体重增加、压向座椅,以及血液向身体下部转移等生理变化。根据其生理效应的方向特性,在航空医学文献中即称此种加速度为“正加速度”,也称“头向加速度”。但也有不少作者,常直接用“正G”、“正超重”、“正向过载(过荷)”等术语或者矢量符号“+Gz”来表示此种情况下人体受到的惯性力。径向加速度的持续时间多为数秒到几十秒,已属于“持续性”或“长时间”加速度范围。加速度的大小以“G”为单位(见“加速度”)。喷气式歼击机的G值大致是:盘旋,+(2~3)Gz/30~6s;半滚倒转、觔斗或半觔斗翻转等,+(4~6)Gz/0.1~10s。G值增长率多为<1G/s,短时间内可为>2G/s; 俯冲拉起,最高可达7~8G/s。现代高机动性能歼击机的最大G值可达+(10~12)Gz,瞬间增长率可达10G/s。开展有关正加速度的航空医学研究,对保障飞行安全、充分发挥飞机战术技术性能以及发展新一代高性能歼击机,都具有重要现实意义。

生理效应 正加速度的生理效应,皆为惯性离心力作用于人体的结果。惯性力与重力都是以力场方式起作用的力,两者的生物学效应完全是等效的。人在直立位时,沿身体纵轴只受到+1Gz地心引力的作用; 而当受到正加速度影响时,则受到重力与惯性力矢量合力的作用。加速度矢量和是“几个G”,身体即受到“几倍重力”的影响。这种“场力”作用于人体的每个质点,直接引起三个方面的力学效应,

❶身体的重量沿由头到足的方向增大。如在+2Gz时,即感到身体及四肢沉重,活动已有困难;+(3~4)Gz时,已不可能离开座位或移动肢体,甚至影响正常操纵动作,但手腕以下的小关节活动则基本不受影响。

❷软组织及有一定活动余地的内脏器官均因受力而变形或移位,如面颊部皮肤及软组织下坠,心、膈、胃等向骨盆方向移位及变形等,皆足以影响这些器官及整体的正常功能。

❸体内液体系统的流体静压梯度增大。由关系式△P=ρ·g0·△h·G(△P—流体静压差,ρ—液体密度,g0—重力加速度常数,△h—液柱两点间垂直距离,G—加速度G值)得知,所处加速度场为几个G,则液体的流体静压差即增大几倍。

循环和呼吸系统对血液流体静压梯度变化最为敏感,循环障碍发展到一定程度,又可引起视觉及神经系统的功能障碍。

循环系统 血液是流体,血管壁本身又具有一定弹性,整个循环系统可视为一个可扩张的管道系统,最容易受到+Gz的影响。当暴露于+Gz时,因上述流体静压效应,可引起动、静脉系统压力变化,继而引起血液分布变化,使血液从上半身向下半身转移。血压的变化大致如下:心脏水平可看作整个循环系统的“流体静压参考水平”,其压力基本不变;心脏水平以上部位,动、静脉血压皆显著降低,如眼水平的动脉收缩压,平均每增加1G即降低32mmHg,舒张压平均降低20mmHg; 心脏水平以下部位,动、静脉血压则显著增高,以致小腿发胀,浅表静脉怒张,下肢和足部甚至有出血点等。在这种压力梯度增大的影响下,肺循环等的血液被大量转移到下肢等下垂部位的静脉系统血管床中蓄积。但在整体情况下,上述这些变化还受神经反射等的制约。可以脑循环为例,进一步说明其变化如下。+4.5Gz时,眼水平的动脉血压虽已接近于0,颅内静脉压和脑脊髓液压下降到-(30~60)mmHg,受试者可出现明显视觉机能障碍,但却不一定发生意识丧失。这是因为:

❶脑动脉和静脉之间仍有一定的压差,由于“颈静脉抽吸效应”,仍可维持脑血液循环。

❷通过颈动脉窦区压力感受器触发的加压反射机制引起的心跳加快、外周血管阻力增大、心肌收缩力量增强以及全身肌肉紧张等反应,均可使脑循环得到改善。但这种代偿性反应须经6~11秒开始见效,10~15秒后才能充分发挥效应。故在一定G值范围内,可见到随着加速度作用时间的延长,机体情况反而好转、症状有所减轻的现象。这种代偿反应的作用也有一定限度,因为在G值较高的情况下,由于积聚在下肢的血液量增多,加上心脏本身被拉长变形、搏动力减弱,因而使心输出量和有效循环血量均进一步下降,终将造成眼内循环及脑循环障碍,导致视觉功能障碍甚至意识丧失。G值较高时还可出现心律失常等。

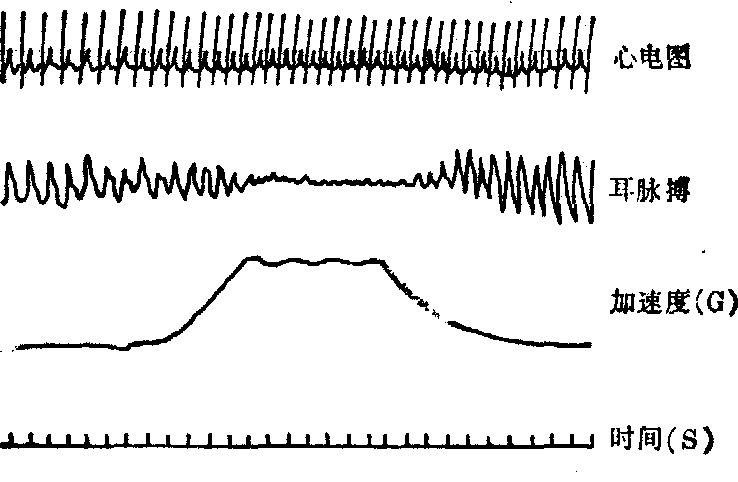

图1 +Gz对人体循环功能的影响

由记录曲线可见: 当受试者在离心机上受到+5Gz/6.4s的作用时,“耳脉搏”消失(反映头部供血不足),心率增快。受试者出现灰视症状

呼吸系统 除正常呼吸运动过程因受惯性力作用可发生一定困难外,肺内血液分布及局部肺通气功能皆因+Gz的流体静压效应而受影响。G值较高时,因通气灌流比例失调现象加重,肺内气体交换效率下降,因而动脉血氧饱和度也显著下降。呼吸纯氧、使用抗荷服条件下作特技飞行时,容易发生航空性肺萎陷,可有胸痛、咳嗽、肺活量减少等症状(参见“氧过多”)。

视觉及中枢神经系统 +Gz作用达一定程度时,由于头部血压降低和血流量减少所引起的主要症状是视觉和中枢神经系统功能障碍。最先是视力模糊,继而周边视觉丧失,视野逐渐缩小,称“灰视”;最后中心视觉丧失,眼前一片漆黑,但意识仍清楚,称“黑视”。G值再增大,则可发生意识丧失。意识丧失的失能时间平均约15秒,意识恢复后15~60秒仍可能有定向障碍、精神恍惚,甚至出现自发性抽搐等,但无任何后遗症状。

在人体离心机上,对不加任何防护、肌肉处于松弛状态的受试者进行测定的结果表明,发生视力障碍的G值阈限大致为:+(3~4)Gz时,视力模糊; +(3.5~5.0)Gz时,周边视觉丧失(灰视);+(4.0~5.5)Gz时,中心视觉丧失(黑视);+(4.5~6.5)Gz时,意识丧失。一般情况下。发生灰视与黑视的阈值约差0.6~1.0G;黑视与意识丧失之间约差0.5~1.0G。但在高G值增长率 (3~10G/s) 时,可不经过视觉障碍阶段而直接发生意识丧失。

人处于直立(坐)体位时,眼水平比脑水平位置稍低,但在正加速度作用下,视觉障碍却总是发生在意识丧失之前。这与眼内平时保持有平均20mmHg的压力有关:当眼水平的动脉血压降到20~30mmHg以下时,虽然脑循环血液尚很充足,但眼内压却妨碍了血液流入眼内,使视网膜缺血,继而引起视觉功能障碍。视网膜缺血理论虽已得到多方面的证实,但仍不应忽视+Gz对眼睛光学系统以及中枢神经系统的影响。

其它影响 一定条件下,+Gz还可能引起病理性质的改变,如发生中枢神经系统损伤、肺部损伤、腹股沟嵌顿疝、椎间盘脱出等,均有病例报道.关于高G值持续性正加速度是否有病理性影响的问题,近年已引起重视。

生理耐限 是指人体对正加速度能够耐受的最大G值和时间。在飞行人员医学鉴定及抗荷装备效果评价工作中,均需及时测定飞行人员的正加速度耐力。测定耐力主要在人体离心机上进行,采用特定的加速度参数,以周边视觉丧失为耐受终点的指标。现已很少采用中心视觉丧失(黑视)作为指标,因其非常接近意识丧失阈限。或/和为测出更符合高性能歼击机实际空战情况下的正加速度耐力,有的实验室已在离心机上采用由电子计算机控制的模拟空战加速度曲线(G值高、增长率快的反复正加速度作用),以视觉障碍、疲劳、追踪目标、工作效率、心律失常等为指标,综合判断加速度耐力(见“离心机检查”)。各作者所报道耐力数据不尽一致,除个体及日间变异因素外,所用测定方法不够统一、离心机性能不同等,也都有很大关系。据Cochran等(1954)报道,在1G/s增长率条件下检查1000人的加速度耐力:周边视觉丧失阈值平均为4.1±0.7G,中心视觉丧失为4.7±0.8G,意识丧失为5.4±0.9G。据我国航空医学研究所离心机检查结果,耐力中等的飞行员出现周边视觉丧失的阈值,平均为4.25G/12s。用离心机测得的正加速度耐力与实际飞行条件下的耐力尚有一定差别,主动驾驶时,平均高1.0~1.5G。

影响耐力的因素

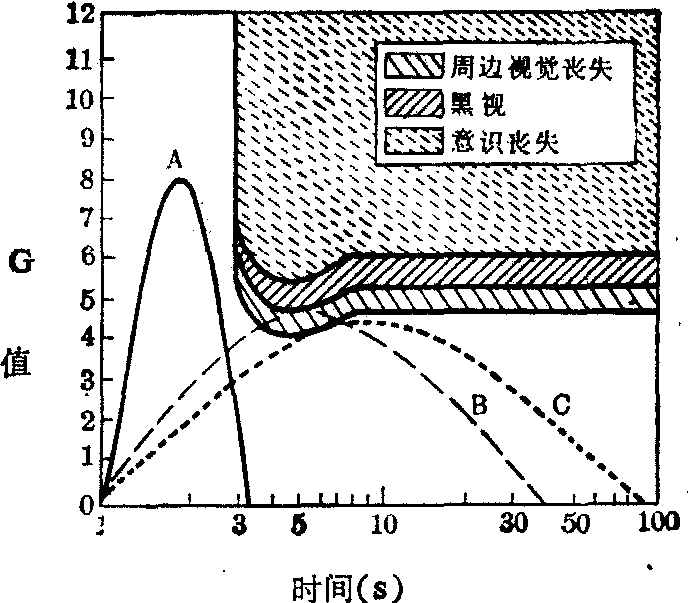

加速度参数 加速度的G值、作用时间及G增长率是三个密切相关的因素。仅G值大小还不能确切地表述人体正加速度耐力。可以用“G-时间曲线”表明所能耐受的G值与作用时间和增长率的关系(见图2)。

图2 人的正加速度耐力曲线——G-时间曲线(引自Gauer及Zuidema,1961)

图2表明以周边视觉丧失、中心视觉丧失和意识丧失三种指标为终点测得的三条G-时间曲线。在左端,三条曲线已合为一条,表明G值较高时,可不经视觉障碍阶段而直接引起意识丧失。曲线的这一部份与Y轴几乎平行,并相距有约3秒钟的间隔,表明+Gz作用时间短于3秒钟时,即使G值再高,也不会引起视觉功能障碍及意识丧失,这是因为脑组织尚有少量氧储备,在脑循环完全停滞后,还可维持正常代谢功能约3秒钟。曲线中间部分,呈直角双曲线型式,表明G值愈低,可耐受的时间也愈长。曲线右端升高,较最低部位高出约1~2G,系血管加压反射已发挥代偿效能的结果。位于G-时间曲线下方的三条曲线代表三种类型的正加速度影响。曲线(A)表示作用时间短促、增长率较大(7G/s)、G值又较高(8G)的退出俯冲加速度变化曲线,虽G值较高,因作用时间短促,故不足以引起视觉症状及意识丧失。曲线(B)和(C)所代表的G值虽相等,但增长率不同:在(B),增长率较大(1G/s),可出现一过性视觉障碍; 在 (C),由于增长率较低(0.4G/s),当达到最大G值时,机体代偿机能已充分发挥效果,故可不引起任何视觉症状。总之,正加速度的影响需视G值、作用时间及G值增长率而定。

身体情况 平时注意锻炼、心血管调节功能良好者,身材矮而粗壮以及血压偏高者,耐力常较高。体质差,特别是心血管调节功能不良者,耐力往往低下。个体功能状况欠佳,如过度通气、水盐丧失、低血糖、疲劳、饮酒、大量吸烟、睡眠不佳等均可使耐力降低。此外,健康状况不佳,如静脉曲张、疝、内脏下垂、胃肠功能障碍、低血压或立位性低血压、青光眼、前庭功能不良,以及患流感、腹泻等均可影响耐力,并为+Gz暴露的禁忌症。

环境因素 如高温、缺氧、振动等亦可使耐力降低。

防护措施 对正加速度所引起的效应,通常采用:

❶对抗动作。

❷抗荷装备。

❸改变体位等特殊措施进行防护。其原理主要为对抗或缓和惯性力对循环系统正常功能的各种不良影响。这些防护措施又必须通过机体固有的代偿机能发挥作用,故提高加速度耐力的基础又在于:

❶作好卫生指导工作,以消除和避免足以降低+Gz耐力的各种不良因素。

❷加强锻炼以提高机体的代偿适应能力。

卫生指导 禁止在空腹或过饱、睡眠不足、疲劳、患病等情况下飞行,加强有关抗荷措施的卫生指导工作,以及做好飞行学员医学选拔及飞行人员健康鉴定工作等。

锻炼 包括体育锻炼、离心机锻炼和飞行锻炼。组织体育锻炼时,应注意在普遍提高身体素质的基础上,再进行一些能增强腹部及下肢肌肉力量、心血管调节功能和前庭功能的锻炼,如短跑、举重、负重下蹲及旋梯、滚轮等。离心机锻炼也有一定效果,但应注意循序渐进的原则。

对抗性动作 下列对抗性动作均有提高+Gz耐力的作用:

❶缩头耸肩和身体略向前倾,可使心脏-眼水平垂直距离缩短,改善头部循环。

❷全身肌肉紧张用力,可阻挡血液向下肢转移、促进静脉血液回流。

❸用力呼气,可提高胸内压力,使心脏水平动脉血压升高。但在飞行中应禁止作使胸内压持续升高的动作,因可妨碍血液向心脏回流,而引起意识丧失。为防止胸内压持续升高所带来的不利影响,可在全身肌肉紧张状态下,先深吸一口气,再通过半闭声门用力呼气,发出“嗨—”声; 俟呼气快结束时,再迅速吸一口气,重复进行,约每3~5秒钟一次。或者采用另一种呼气方式,即在声门完全关闭条件下作间断的呼气动作,也是每3~5秒钟换气一次。采用前一种呼吸方式的全身性对抗动作,称“对抗动作-1”(简称“M-1动作”); 采用后一种呼吸方式的全身性对抗动作,称“L-1对抗动作”(简称“L-1动作”,因提出者SD Leve-rett而得名)。对抗性动作可提高耐力1~2G。但由于消耗体力大、分散注意力,影响操纵,故短时间应用效果尚好,长时间应用则易引起疲劳。在长时间持续性加速度作用时,此种措施只能起辅助作用。如在使用抗荷服的同时再做对抗性动作,能使飞行员耐受到+9Gz/45s的正加速度作用。现已证明,加压呼吸具有类似的抗荷效果,并有减轻疲劳的优点,如采用余压值为25~40mmHg的加压呼吸,可使加速度耐力提高约0.8~1.2G。

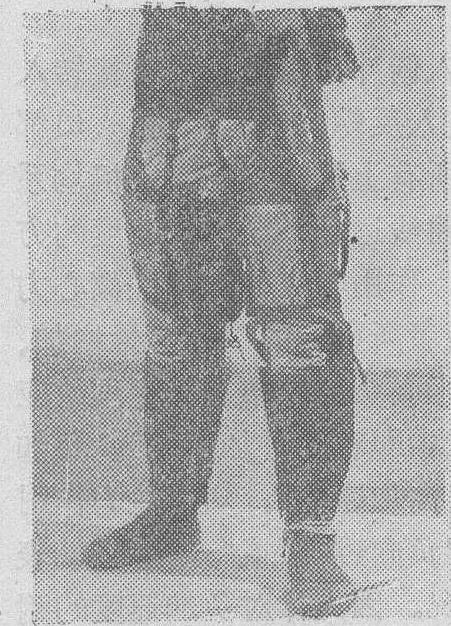

抗荷装备 各国空军在特技飞行和空战中普遍采用。抗荷装备由抗荷服与抗荷调压器等组成。抗荷调压器通常垂直安装在座舱左侧,当有正加速度作用时,抗荷调压器即根据G值大小自动向抗荷服的气囊或拉力管内充以相应压力的气体,对腹部及下肢体表施加一定机械压力。G值越高,压力越大。抗荷服,按其结构原理可分为“囊式”和“侧管式”两种类型。“囊式抗荷服”由腹囊、大腿囊及小腿囊共五个互相连通的气囊组成,外面包以尼龙织物,加上调带和拉链,构成抗荷裤。侧管式抗荷服则由腹囊和位于抗荷裤两侧的拉力管(代替大腿和小腿的气囊)组成。按外形又可将抗荷服分为两种形式,即穿在飞行裤外面的“套裤式抗荷服”和与高空代偿服组合在一起的“联合服”。前者适于中、低空飞行时用,后者专为高空飞行用。无论那一种抗荷服,均应选择合适型号,按要求穿着,调带松紧适当,才能发挥较好效果。抗荷装备的效果与服装类型、穿着情况、调压器的性能以及个体耐力的差异等有关。穿用囊式抗荷服一般可提高耐力1~2G; 侧管式抗荷服,可提高1.5~3.0G。

囊式抗荷服

侧管式抗荷服

图3 抗荷服

本装备的抗荷机理如下:

❶对腹部及下肢体表施加对抗压力,可限制静脉血管扩张,阻挡血液向下半身转移,促进静脉血液回流。

❷腹囊对腹部的压迫,可减轻膈和心脏向下移位、变形,改善心脏工作能力,缩短心-眼垂直距离,改善头部血液循环。

❸对下肢加压能缓和骨胳肌紧张程度,有降低能量消耗、减轻疲劳和提高工作效率的作用。因此,使用抗荷装备不仅可以提高机体对加速度的耐力,而且能提高飞行员工作效率。为适应新一代高机动性能歼击机加速度G值高 (+7~9Gz)、增长率快(3~6G/s)和不断反复作用的特点,现正在探索新的抗荷原理及各种新型的抗荷装备,如改进抗荷调压器性能,加快充压速率,调压器采用“预充压方案”,以及用加压呼吸对抗加速度等。如抗荷-4型侧管式抗荷服,采用提前1.6秒预充压190mmHg,可提高耐力约1.82G;如同时辅以12mmHg余压值的加压呼吸,则总共可提高耐力约2.43G。

后倾座椅 在加速度作用时,如设法改变体位,使惯性力作用方向与人体纵轴呈一定角度,减少+Gz作用成份,增加+Gx成份,直至完全变成+Gx作用,则流体静压影响将减至最低。七十年代以来,为解决高性能歼击机的抗荷问题,共提出两种方案:

❶受到高G值作用时,座椅可自动将下肢及臀部抬高的“PALE座椅”。

❷椅背可自动后倾的“后倾座椅”。后倾座椅的防护效果大致如下: 椅背后倾角为13°时,耐力为4.7G;后倾角为65°时,耐力已达6.5G,比13°时提高了38%; 椅背角75°并使用抗荷服及作M-1动作时,平均耐力可提高到11.5G。超过85°时,可以耐受+12Gz/5s。虽然后倾角度越大,防护效果越好,但对搜索目标、操纵和救生等却带来不便。目前认为65°是最佳后倾角度。在改变座椅后倾角度的同时,座舱设计上也必须相应采用新的技术和布局,如平视仪和电传操纵等。这种“高过载座舱”设计思想已初步用于实际。如F-16飞机的座椅后倾角度已从原来的12~13°改为30°,脚蹬抬高,再加上飞机攻角25°,实际已可获得约55°的后倾角度,初步解决了高G值的防护问题。

- 民族解放运动是什么意思

- 民族解放运动是什么意思

- 民族解放运动史是什么意思

- 民族认同感是什么意思

- 民族论坛是什么意思

- 民族识别是什么意思

- 民族识别是什么意思

- 民族识别是什么意思

- 民族词典是什么意思

- 民族词典是什么意思

- 民族词典是什么意思

- 民族词典是什么意思

- 民族语义研究是什么意思

- 民族语文是什么意思

- 民族语文是什么意思

- 民族语文专业教学经验文集是什么意思

- 民族语文政策是什么意思

- 民族语文概论是什么意思

- 民族语文理论政策讲座是什么意思

- 民族语文研究文集是什么意思

- 民族语文研究文集是什么意思

- 民族语文研究新探是什么意思

- 民族语文翻译研究是什么意思

- 民族语文翻译研究论文集(第二集)是什么意思

- 民族语言是什么意思

- 民族语言是什么意思

- 民族语言是什么意思

- 民族语言原则是什么意思

- 民族语言学是什么意思

- 民族语言教学文集是什么意思

- 民族语言文字法律制度是什么意思

- 民族语言起源神话是什么意思

- 民族调查通论是什么意思

- 民族财政支出是什么意思

- 民族财政研究是什么意思

- 民族贸易是什么意思

- 民族贸易是什么意思

- 民族贸易是什么意思

- 民族贸易是什么意思

- 民族贸易企业“三项照顾”是什么意思

- 民族贸易公司是什么意思

- 民族贸易公司是什么意思

- 民族贸易县(市)是什么意思

- 民族贸易学是什么意思

- 民族贸易的三项照顾政策是什么意思

- 民族贸易经济研究是什么意思

- 民族资产阶级是什么意思

- 民族资产阶级是什么意思

- 民族资产阶级是什么意思

- 民族资产阶级是什么意思

- 民族资产阶级是什么意思

- 民族资产阶级是什么意思

- 民族资产阶级是什么意思

- 民族资产阶级是什么意思

- 民族资产阶级是什么意思

- 民族资本是什么意思

- 民族资本是什么意思

- 民族资本是什么意思

- 民族资本是什么意思

- 民族资本是什么意思