棉花枯萎病cotton Fusarium wilt

由尖孢镰刀菌侵染棉株维管束引起植株萎蔫的真菌性病害。1891年,美国阿拉巴马州首次发现。

分布和为害 南美洲、北美洲、亚洲、非洲、欧洲的29个国家均有发生。中国在20世纪70年代调查,东北、西北、黄河流域和长江流域的20个省、市,几乎都有发生为害,以陕西、四川、江苏、云南、山西、山东、河南等省为害严重。

棉株的不同生育阶段,其症状因品种和自然环境的不同而异: 苗期有青枯型、半边黄型、黄色网纹型、皱缩型、紫红型、黄化型; 蕾期有皱缩型、半边黄型、枯斑型和顶枯型,严重的病株落叶成光杆型。病株维管束呈棕褐色,纵贯全株。棉株在3~4片真叶或蕾期为发病高峰,重病株枯死,造成缺株; 一般病株表现株矮、节间缩短,或半边枯死,结铃稀疏,吐絮不畅,易脱落。一般减产10%~20%,严重时达30%~40%。

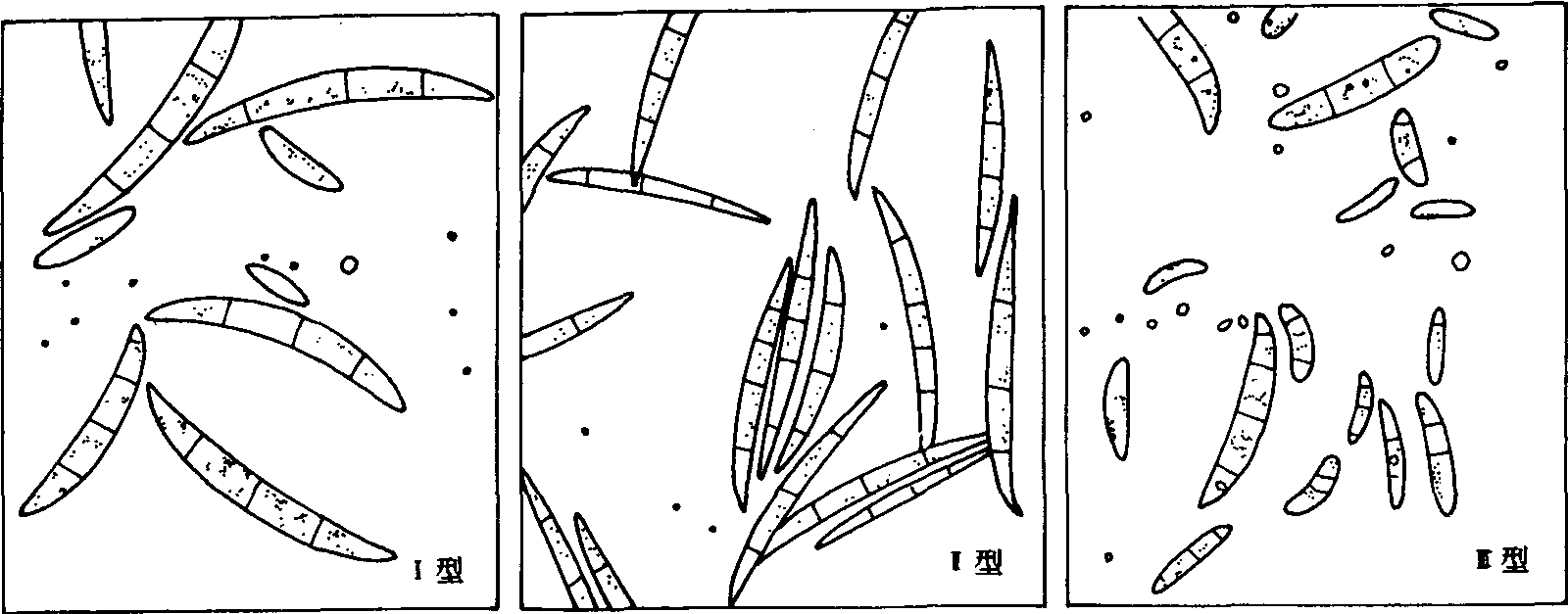

病因 病原物是尖孢镰孢萎蔫专化型(Fusariumoxysporum f. sp. vesinfectum),属半知菌,瘤座孢目。小分生孢子单胞、卵圆形,无色;厚垣孢子圆形、顶生或间生,常数个相连。大型分生孢子足胞不明显,镰刀形,多数为3个隔膜,大小为16.2~47.1×2.6~5.1(微米)。1992年陈其煐报道,大型分生孢子可分为3个培养型。Ⅰ型:为对称镰刀形或纺锤型,顶细胞较长,逐渐变窄狭,足细胞明显或不明显,孢子3个隔膜;Ⅱ型:为不对称镰刀形,或新月形稍直,顶细胞长,孢子3~5个隔膜,最多达8个;Ⅲ型:孢子短宽,顶细胞钝圆或有喙,背部三分之一处变宽,足细胞明显或不明显,基部变窄,孢子3个隔膜。在不同培养基上菌落形状和色素均有差异(见图)。

根据病菌致病力的变异目前分为7个生理小种:阿姆斯倡(G. M. Armstrong and J. k. Armostrong,1960)研究证明埃及棉花枯萎病菌仅侵害海岛棉,印度棉花枯萎病菌只侵害亚洲棉,美国棉花枯萎病菌能侵害陆地棉、海岛棉,不侵染亚洲棉,其中一个菌系可以侵染大豆及烤烟,另有一个菌系则不能,据此区分为4个生理小种; 亦别雷赫(Ibrahim.1966)测定苏丹的棉花枯萎病菌可以同时侵染陆地棉,海岛棉和亚洲棉,称5号小种; 阿姆斯倡(G. M. Armstrong,1979)报道巴西的棉枯萎病菌只侵染陆地棉,称6号小种; 陈其煐等(1986)研究中国枯萎病菌,在国际统一鉴别寄主上测定,其致病力最强,所有供测棉花寄主均可感病,称生理小种7号(见表)。

60年代前认为棉花枯萎病菌专化性很强,只能侵害棉花。近年研究,棉枯萎病菌的寄主范围较广,英国伊贝尔氏(L. Ebbels,1975)统计,能够直接从病株分离到棉花枯萎病菌的植物有棉花、大豆、烟草等40余种。1977年以后,中国测定出棉花枯萎病菌寄主植物有20余种。

不同抗性的棉花品种感染棉花枯萎病的程度明显不同,陆地棉、亚洲棉和海岛棉的抗性差异是由感病到抗病而不同,其中已列为主要抗原的是陆地棉品种川52-128。

棉枯萎镰刀菌大型分生孢子培养型

不同生理小种对寄主的侵染

| 生理小种 | 陆地棉 | 海岛棉 | 亚洲棉 | 大金元烟草 | 耶尔列多大豆 |

| 1号(美国) | S | S | R | R | |

| 2号(美国) 3号(埃及) 4号(印度) 5号(苏丹) | S R R R | S S R S | R S S S | S R R R | S R R |

| 6号(巴西) 7号(中国) | S S | R S | R S | R R | R R |

R: 不侵染 S: 侵染

棉花枯萎病在田间的消长,与品种抗感性、生育阶段以及土壤温、湿度关系密切。经测定土温在20~27℃发病最重,28~31℃有所降低,32℃以上停止发展。土壤含水量在60%~75%,发病率最高。棉株现蕾阶段是棉花枯萎病发病高峰,一般6月至7月份雨水多,分布匀,发病重。棉田线虫与发病关系密切,美国在选育品种抗性时,将线虫与棉枯萎病作为复合病害同时考虑。

侵染过程和病害循环 棉花枯萎病菌在土壤中通过根系侵染棉花植株,为害维管束系统,导致棉株萎蔫。萎蔫发生的原因有两种解释: 一种解释认为菌丝体穿过内皮层进入导管,并在导管里迅速繁殖,菌丝体堵塞导管,阻碍水分运转而引起植株萎蔫,与菌丝体堵塞的同时伴有树胶和凝胶体的聚积,也影响水分的运转; 另一种解释认为由于病原菌产生的毒素引起植物细胞组织中毒,例如植株在感染反应中形成酚类物质毒害组织而导致萎蔫。镰刀菌毒素的存在既降低细胞保持水分的能力,又破坏原生质膜的渗透性。近年来,菌丝堵塞和毒素为害经组织切片和生化分析所证实,且趋向一致。

病株各个器官均带菌,在病害传播中,以带菌种子和土壤中的病残体为主要侵染源。带菌种子可远距离传播,土壤中的病残体能借水流或机具携带等作近距离传播。棉田一旦传入枯萎病菌则很难铲除,病菌在土壤中可存活8~10年。

病害控制 贯彻“预防为主,综合防治”的原则,严格检疫,禁止病区种子调入,建立无病留种田和供种基地,保护无病区,确需引进调出棉种,需进行硫酸脱绒,402温汤浸种半小时,或用0.3%多菌灵胶悬剂冷浸14小时,消灭种子带菌,达到检疫标准; 零星病株,可选用氯化苦乳剂、溴甲烷“棉隆”原粉等药剂消毒土壤,减少土壤中的病原菌数量; 水旱轮作,实行三年水稻一年棉花的轮作制; 选用高产优质抗病品种,减轻重病田的产量损失,中国从50年代到80年代几次更新棉花品种,先后推广的有川52-128、陕401、宁86-1、盐48、中棉12号等,至1990年中国抗病品种种植面积约占棉田总面积的44.1%。

棉花枯萎病cotton fusarium wilt

棉花的一种重要真菌病害。中国植物检疫对象。分布世界各棉花主产国。病原菌是半知菌亚门的尖镰孢萎蔫专化型〔Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum (Ark.)Snyder et Hansen〕。幼苗期即发病,定苗后至现蕾期进入发病高峰。病株导管黑褐色。病株常萎蔫、畸形,叶片呈黄色网纹状或变紫变黄,有时萎垂,表现急性青枯或节间缩短,植株矮小。病菌生理分化明显,分为Ⅰ 、Ⅱ 、Ⅲ三个生理型。在中国,生理型Ⅰ和Ⅱ分别分布在长江流域与黄河流域,生理型Ⅲ仅在新疆发生。病田土壤、带菌种子、棉籽饼及病残体是病害的初侵染源。病菌在土壤中能存活6~7年。带菌种子或棉籽饼的转运造成病害的远距离传播。发病适温25~28℃。砂质酸性土壤有利于发病。连作地病害重。根结线虫的危害可削弱棉株抗病性。宜严格实行植物检疫制度,采取选用抗、耐病品种,药剂处理种子及土壤.水旱轮作加强栽培管理等进行防治。

- 漚是什么意思

- 漚子是什么意思

- 漚子壺是什么意思

- 漚池是什么意思

- 漚浮釘是什么意思

- 漚釘是什么意思

- 漚鬱是什么意思

- 漚鳥是什么意思

- 漚麻池是什么意思

- 漛是什么意思

- 漜是什么意思

- 漝是什么意思

- 漞是什么意思

- 漟是什么意思

- 漟汤罐是什么意思

- 漟肚肠是什么意思

- 漠是什么意思

- 漠䁕势力是什么意思

- 漠不关心是什么意思

- 漠不关心的样子是什么意思

- 漠不关情是什么意思

- 漠不相关是什么意思

- 漠不相关;息息相关是什么意思

- 漠井是什么意思

- 漠北是什么意思

- 漠北之战是什么意思

- 漠北战役是什么意思

- 漠北滑水马群司是什么意思

- 漠北白是什么意思

- 漠北蒙古是什么意思

- 漠南是什么意思

- 漠南矿业有限公司是什么意思

- 漠南蒙古是什么意思

- 漠南马群司是什么意思

- 漠口是什么意思

- 漠咱帕尔是什么意思

- 漠境土是什么意思

- 漠外置之是什么意思

- 漠如是什么意思

- 漠州是什么意思

- 漠河是什么意思

- 漠河县是什么意思

- 漠河县旅游局是什么意思

- 漠河县(西林吉镇)是什么意思

- 漠河宾馆是什么意思

- 漠河金矿是什么意思

- 漠泊是什么意思

- 漠海是什么意思

- 漠海一沙是什么意思

- 漠漠是什么意思

- 漠漠一江风雨是什么意思

- 漠漠严寒匝地是什么意思

- 漠漠含情是什么意思

- 漠漠寒沙,荒荒残照,正空不劳深讨。是什么意思

- 漠漠帆来重,冥冥鸟去迟。是什么意思

- 漠漠帆来重,冥冥鸟去迟。海门深不见,浦树远含滋。是什么意思

- 漠漠愁阴岭上云,萧萧别意溪边树。是什么意思

- 漠漠断云开复合,纤纤微雨落还收。是什么意思

- 漠漠无闻是什么意思

- 漠漠村烟起,离离岭树齐。是什么意思