桑里白粉病powdery mildew

又称白粉病、白背病、白涩病,为害桑树叶部的真菌性病害之一,中国、日本均有分布;中国的广东、广西、云南、江西、安徽、山东、河南、河北、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、四川和台湾等省均有发生。被害桑叶,因养分消耗,降低品质,而提前硬化,用病叶饲蚕,因叶质低劣,营养价值差且食下量减少,以致蚕体虚弱,全茧重、茧层重均降低。

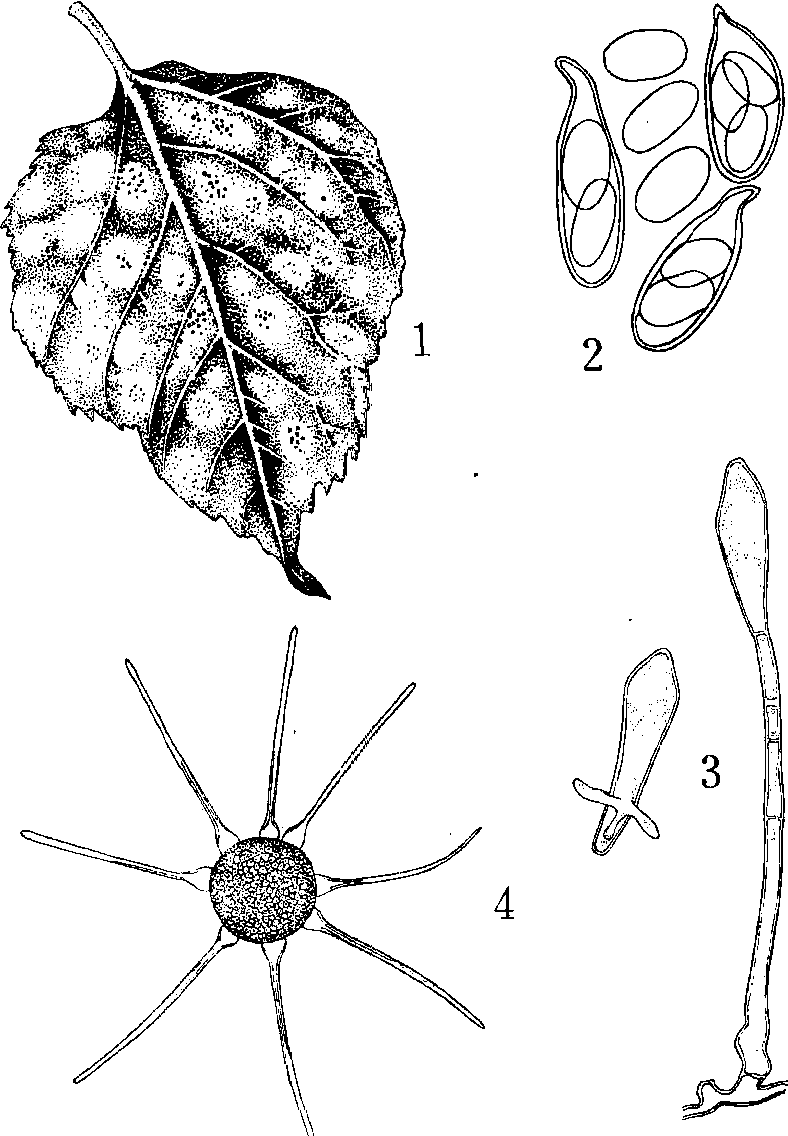

病原 桑里白粉病病原菌为桑生球针壳菌,白粉菌目,白粉菌科、球针壳属,学名为 Phyllactiniamorico la (Pers)Karst。菌丝体不分枝匍匐在叶背面,从气孔进入叶肉细胞间隙摄取养分。分生孢子梗从菌丝体上直立产生,无色,丝状,有3~4个隔膜,长宽为167~236×5~8微米,顶端膨大,分割成分生孢子,分生孢子无色,单胞,短棍棒状,长宽为60~86×19~26微米,单生。闭囊壳扁球形,幼嫩时黄色,老熟后黑褐色,直径140~290微米。附着丝无色,针状,基部膨大如球,长宽为219~315×7.5~10微米,附着丝一般5~18根。闭囊壳内子囊5~45个,短圆筒形,基部有短柄,长宽为60~105×25~40微米,无色,内藏2个子囊孢子。子囊孢子单胞,椭圆形,长宽为27~49×19~26微米,无色,有时略带淡黄色(图)。

桑里白粉病及其病原菌

1.病叶 2.病菌子囊及子囊孢子 3.病菌

分生孢子梗及分生孢子 4.病菌闭囊壳

侵染 病原菌以闭囊壳粘附在冬芽附近的枝条上或随病叶遗落在地表上越冬。次年条件适宜时,散出子囊孢子,随风雨飞散到桑叶,成为初次侵染源,植株染病后,在病部不断产生分生孢子,引起再次侵染,不断扩大为害。病菌分生孢子在30~100%湿度范围内都可发芽,最适于发病温度为22~24℃,相对湿度70~80%。盛夏期间,气温过高,对病菌生长不利,本病发生受到抑制。气温较低的山区桑地,地下水位较低或干旱的丘陵地,过于密植或缺钾的桑地发病较重。冬留干比冬根刈、春伐比夏伐发病重。硬化早的品种容易发病,如山桑系重于白桑系,白桑系又重于鲁桑系。本病通常发生在枝条中、下部老叶上,枝条上部的嫩叶,一般不受侵害。桑里白粉病菌仅侵害桑与臭椿,与其它阔叶树上的白粉病菌并不交互感染。

病症 叶片染病后,初在叶背出现白色分散的细小霉斑,逐渐扩大,连接成片,布满全叶背。霉斑表面呈粉状,是病菌的菌丝体和分生孢子。后期在白色霉斑上出现黄色小粒状物,这是病原菌的闭囊壳,当小粒状物由黄转橙红变褐,最后成黑色时,白色粉霉消失。在病斑相应处的叶表,可看到微黄至淡黄褐色的斑块。

防治 选栽硬化迟的桑树品种;加强肥培管理,施足基肥,及时追肥,注意配施钾肥;久旱不雨时要注意抗旱,以增强树势,延迟硬化,提高抗病力,摘叶要从下而上,分批采摘,防止桑叶老化,并使桑园通风透光,减少发病,在发病初期全面喷洒2%硫酸钾或5%多硫化钡或0.3~0.5%多菌灵;采叶期喷50%托布津500倍或70%甲基托布津1,000倍液,隔10~15天再喷一次。冬期喷2~4波美度石硫合剂或90%五氯酚钠100倍液,杀灭枝条上或地面上越冬病菌。

桑里白粉病powdery mildew

又称白粉病、白背病。分布于广东、广西、云南、江西、安徽、山东、河南、河北、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、台湾等省区。日本也有分布。病叶背面布满白色或灰白色粉质状病斑,使桑叶提早硬化,叶质不良。本病多发生于枝条中、下部将硬化的叶片,常与污叶病并发为害。病原Phyllactinia moricola(P.Henn.)Homma,为子囊菌亚门核菌纲白粉菌目白粉菌科球针壳属的真菌,以闭囊壳在枝条、树干表面越冬。防治方法:选栽抗病品种;加强肥培管理;合理用叶;发病初期用50%托布津1000倍或50%多菌灵300倍液喷布。

- 齚齖是什么意思

- 齛是什么意思

- 齜是什么意思

- 齝是什么意思

- 齞是什么意思

- 齞历是什么意思

- 齞唇是什么意思

- 齞唇历齿是什么意思

- 齟是什么意思

- 齠是什么意思

- 齡是什么意思

- 齢是什么意思

- 齣是什么意思

- 齤是什么意思

- 齥是什么意思

- 齦是什么意思

- 齦交是什么意思

- 齧是什么意思

- 齧䣛是什么意思

- 齧桑是什么意思

- 齧桑蟲是什么意思

- 齧膝是什么意思

- 齧髮是什么意思

- 齨是什么意思

- 齩是什么意思

- 齪是什么意思

- 齫是什么意思

- 齬是什么意思

- 齭是什么意思

- 齮是什么意思

- 齯是什么意思

- 齯童相庆是什么意思

- 齯齒是什么意思

- 齯齿是什么意思

- 齰是什么意思

- 齰舌是什么意思

- 齱是什么意思

- 齲是什么意思

- 齲齒是什么意思

- 齳是什么意思

- 齳然是什么意思

- 齴是什么意思

- 齴齴是什么意思

- 齵是什么意思

- 齵差是什么意思

- 齶是什么意思

- 齶鋒是什么意思

- 齷是什么意思

- 齷齪是什么意思

- 齸是什么意思

- 齹是什么意思

- 齺是什么意思

- 齻是什么意思

- 齻牙是什么意思

- 齼是什么意思

- 齽是什么意思

- 齾是什么意思

- 齿是什么意思

- 齿

是什么意思

是什么意思 - 齿

是什么意思

是什么意思