核被膜nuclear envelope

细胞核表面由两层单位膜组成的被膜。在细胞周期中呈周期性地消失和重建。

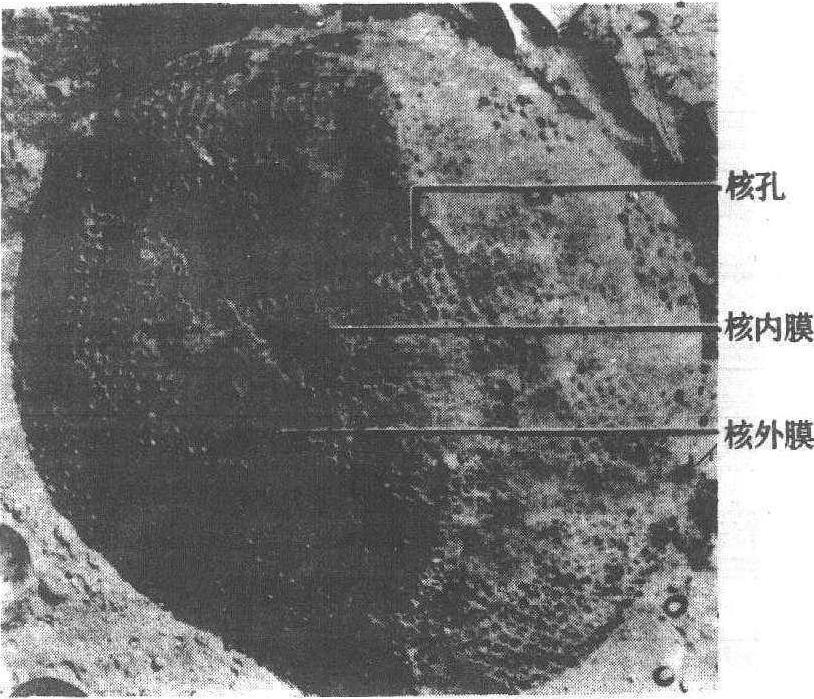

结构 组成核被膜的两层膜——核外膜和核内膜基本上平行,呈同心圆排列。每层膜厚度约7.5nm。其主要成分是脂类和蛋白质。两层膜之间夹有一透明层,称核周腔,宽约20~40nm,但在不同细胞或同一细胞的不同部位,其宽度变化较大。核外膜上有时附有核糖体,且常与内质网相连,使核周腔与内质网腔相通,故可认为核外膜是内质网的特化区域(图1)。核内膜的核基质侧有一个高电子密度层,与核内膜相连,称纤维状片层或核片层,其厚度各类细胞有所不同,有的甚至在电镜下也难以观察到。生化分析证明几乎所有真核细胞都有核片层,它在维持核膜和染色体的形态上起重要作用。核片层由纤维状的网状物组成,可以从核膜上分离下来。脊椎动物的核片层由3条不同的多肽链自然集合组成,似乎是与脂质双分子层中的特异蛋白质相结合。核片层中还有与染色质上特异部位相结合的成分,参与染色质和核膜的相互作用。核片层中的多肽链在有丝分裂核被膜的消失与重新建成中起作用。当细胞分裂进入前中期时,核片层的蛋白质便从核膜上脱离分散到细胞质中去。这种可逆的解离是受核片层中三种多肽链的暂时磷酸化控制的。当它们离开核膜后,核膜便崩溃消失。

图 1 核被膜电镜图象

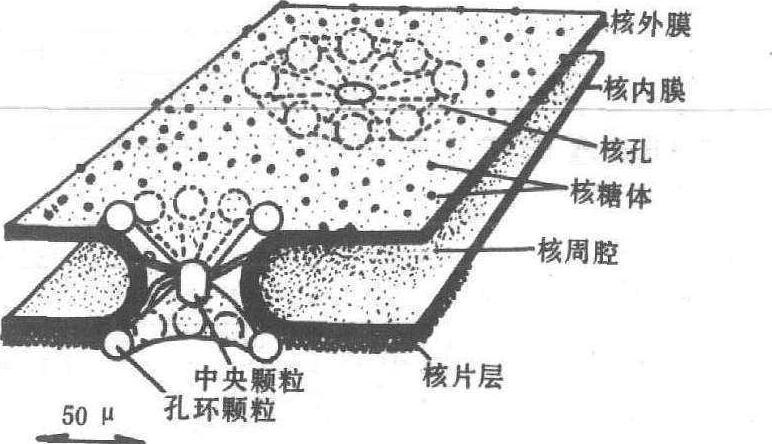

核膜每隔一段距离,内外膜彼此融合形成环状开口,称核孔(图2)。核孔是复合结构,在内外膜上对称地各自排列着8个蛋白质颗粒,称孔环颗粒,组成内径为80nm的小孔(孔的大小与制片方法以及切片厚度等有关)。从横断面看,每一对孔环颗粒之间有一个颗粒,共8个,称边围颗粒,核孔中央还有一个颗粒状结构,称中央颗粒。从超微结构看,上述颗粒结构是由丝状纤维卷曲而成,从对RNA酶和蛋白酶的敏感性推断,颗粒结构的化学成分可能主要是RNA和蛋白质。组成核孔的颗粒之间有丝状物相连,丝状物还延伸至核内与核骨架网络系统相连,所以核孔可能是核内网络系统的支点。核孔约占核表面积的3~15%,正常情况下有25~65个/μm2。核孔数目的多少与细胞类型和代谢状态有关,核仁大和核机能旺盛的细胞,核孔的数目也往往较多。有人统计神经元细胞的核膜上有1×104个核孔,占表面积的10%; 小鼠垂体嗜酸性细胞的核孔仅有800个左右,只占表面积的3%;高度分化的一些成熟精子的核被膜上几乎没有核孔。

图 2 核孔结构模式图

功能 核膜的出现是生物进化的一个重要标志。核和细胞质隔开,不仅可稳定核的状态和化学组成,同时使得一些重要的生化反应在空间上彼此分开,保证生命活动的有序进行。核和细胞质之间的物质交换并不因核膜的屏障而受阻,物质交换通过核孔,同时也通过核膜其他部分。组蛋白在细胞质中合成,通过核膜孔进入核内与DNA结合形成染色质。一个典型的哺乳动物细胞的核膜上约300~400个核膜孔,进行DNA合成的细胞必须每3分钟从细胞质中将106个组蛋白分子运至核内,平均每分钟一个核膜孔要通过100个组蛋白分子。核内进行DNA和RNA合成所需的聚合酶分子量高达1×105~2×105,也需通过核膜孔进入核内。细胞核内合成的mRNA、tRNA以及组装的核糖体亚基又必须通过核膜孔进入细胞质。上述生物大分子运输时并非自由通过核膜孔,而是受一定的选择性控制。还有一些小分子物质以及离子等在核质之间也经常发生交换,有时是通过核膜孔,有时是通过核膜的其他部分,同样有选择性而受到一定的控制。

核被膜nuclear envelope

又称核膜。真核细胞内细胞核与细胞质间的界膜。厚度约20 nm,包裹整个细胞核,电镜下可见由核内膜、核外膜和两层膜之间的核周隙组成。内外核膜均为单位膜,核外膜外侧附有许多核糖体,在结构上可与内质网相连续;核内膜内侧常有一纤维层,称核片层或纤维片层,对维持核膜及染色质的形态或分布有重要作用。核膜上散生分布有圆形的核孔,直径约40~150 nm,是大分子物质出入细胞核的重要通道。核被膜在维持核内外物质的区域化分布,选择性地控制核内外间的物质、信息交换及保持核的形态等具有多方面的意义。

核被膜

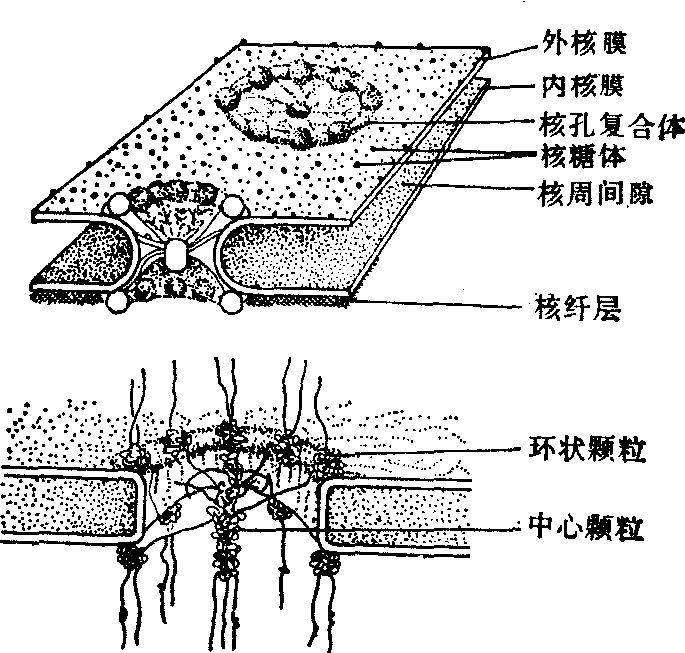

核被膜为包被真核细胞间期核的特殊生物膜系统。在真核细胞,由核被膜把遗传物质圈限于细胞内的某一特定区域之内,使核内的遗传物质与细胞质隔离开,避免相互混淆,从而提高细胞核的生物学功能。核被膜在细胞核与细胞质之间的物质转运上起到重要作用。在细胞有丝分裂的前期,核被膜便逐渐破裂成为许多小泡,但到了分裂的末期,当形成两个子细胞时,又重新被组建起来。核被膜在光镜下为包裹细胞核的一层薄被膜,但在电镜下,核被膜却可观察到是由外核膜、内核膜、核周间隙、核孔、核孔复合体和核纤层等相当复杂的结构组成。

核被膜的化学成分 由于还得不到纯净的分离核被膜,所以核被膜的化学成分资料仍来自完整细胞的在位核被膜或游离核。根据目前的研究,认为核被膜含有蛋白质、脂质、DNA、RNA和糖类等化学成分。

核被膜中的蛋白质含量较之质膜为高,蛋白质与脂肪的比例为2:1,而质膜则为1:1,蛋白质中相当大的一部分为酶,如ATP酶、细胞色素C氧化酶和还原酶,碱性和酸性磷酸酶以及过氧化物酶等。

核被膜中的脂质含量类似内质网膜,卵磷脂与磷脂酰乙醇胺的含量较高,而胆固醇和髓磷脂的含量则较低。

核被膜中仅含有少量DNA,由于分离的核被膜附带核内的DNA,所以其中可能含有20%的污染部分。核被膜含有大量的RNA,主要存在于外核膜上的多聚核糖体和由核孔复合体伸向核仁及染色质周围颗粒的细纤维之中。

核被膜含有中性糖,主要有甘露糖、葡萄糖、葡萄糖胺等。唾液酸和糖脂均极少。糖蛋白较多,主要为中性糖肽,少量为酸性糖肽。

核被膜的结构 在电镜下可观察到核被膜为两层,即外核膜与内核膜。两层核被膜基本上呈平行排列,皆为暗—明—暗的三层结构,但其三层结构不如质膜的清晰。内、外核膜的厚度均为5—7nm,但外核膜较之内核膜稍薄。外核膜上附有核糖体,并在某些部位与内质网相通;内核膜的内面附着一层核纤层。

内、外核膜之间的腔隙称为核周间隙,宽约10—30nm,为细胞核与细胞质之间物质交换的通道。核周间隙的宽度变化较大,这与细胞的生理和病理状况有密切关系。在浆细胞、成纤维细胞和肿瘤细胞均可见到核周间隙增宽的现象。有时可见到内核膜突入腔隙形成小囊泡。核周间隙常与内质网腔相通,在个别情况下,甚至可与高尔基体或线粒体内腔相互通连。

核被膜上分布着许多呈圆形的小孔,称为核孔。真核细胞的核孔构造基本相同,孔径为30—100 nm,一般为70—75 nm。相邻核孔的间距为0.1—0.2 μm。一般每平方微米上平均约有35—60个核孔,约占核膜总面积的5—15%。核孔数目依细胞分化程度、细胞生理状态以及细胞类型等不同而不一样。一般情况下,分化程度低的细胞较多,分化程度高的细胞则较少或没有。如成熟精子几乎没有核孔。在核仁大、常染色质多、代谢功能旺盛的细胞,核孔也增多。但也有不少资料指出,核孔数目的多寡,不一定能真实地反映细胞的代谢功能情况。处于细胞周期不同阶段的细胞,其核孔的数目也不相同。据统计,中国地鼠卵巢细胞在G1期,每平方微米核膜上有18个核孔,而到G2期则可增至26个。

核孔周边及核孔中心具有颗粒状结构,这些颗粒状结构与核孔共同组成所谓核孔复合体。核孔的外侧面与内侧面,各分布八个颗粒状结构,称为孔环颗粒。孔环颗粒为直径16—20nm的小型颗粒,在核孔周边排列成八角形的环状图象。位于核孔中心的颗粒状结构称为中心颗粒,直径为5—30nm。有人认为上述孔环颗粒与中心颗粒均由细纤维盘绕而成。孔环颗粒一方面向细胞质内伸展,与蛋白质基质或核糖体相连,另一方面又向细胞核内延伸与核仁相接。中心颗粒也以辐射纤维与孔环颗粒互相连接,并构成核孔被横断时呈现的隔膜。核孔复合体又与核内导管直接连结构成核表层复合体,核内导管呈漏斗状,由位于内核膜内侧的核纤层内的细纤维构成。核孔,可随中心颗粒的密度变化而开放或关闭。当中心颗粒的密度与核质和细胞质的相等时,核孔便处于开放状态;当中心颗粒的密度增加时核孔便闭合(图)。

核孔结构模式图

核纤层或称为致密层紧贴于内核膜的内侧面,厚约20—80nm,为中等电子密度的纤维束构成的网架结构。此层富含酸性蛋白质,其外侧端与内核膜的特有蛋白质结合,内侧端与核内的染色质相连,似能支持内核膜少受或不受细胞质运动的影响。

核被膜的功能 核被膜的结构远较细胞的其他膜层结构更为复杂,这可能与其生物学功能的多样性有关。关于核被膜的功能研究,目前仍处于初步探索阶段。核被膜的主要功能是细胞核与细胞质之间的物质转运。就现有的研究资料来看,核被膜的物质转运主要有三种方式,即直接渗透,通过核孔复合体的运送和核被膜的“膜流”作用。

一般情况下,离子可在整个核膜上进行直接渗透,但对二价阴离子,如SO2-4等可能具有一定的屏障作用。

100D(D为原子量单位,等于1.6×10-24g) 以下的小分子物质容易透过核被膜。双糖、氨基酸和核苷酸等则稍微受阻,这些物质的转送是通过核孔复合体进行的。在细胞核内由DNA转录的三种RNA,即mRNA、tRNA和rRNA,也经由核孔复合体被转运到细胞质内。RNA的转运是逆着浓度梯度进行的,是一种特殊的主动运输作用,所以需由ATP提供能量。细胞质内的蛋白质,如组蛋白等可先与核孔复合体结合,再通过核孔的中央通道而被输入核内。目前认为核孔复合体转运分子物质的机制,可能是被转运的大分子物质先与核孔复合体的永久成分相结合,然后永久成分产生构型变化并使转运的大分子物质发生位移,而后再被解离下来。

细胞核与细胞质之间的物质转运,也可通过核被膜的“膜流”作用来完成。细胞核内的物质通过内核膜形成的泡状突起,被释放于核周间隙之中,再借助外核膜向外突出而进入内质网。这样,核内物质便随着内核膜流向外核膜,再流入内质网而完成由细胞核向细胞质的物质转运。反之,细胞质内的物质也可借助于外核膜向内核膜的“膜流”作用,而进入细胞核之中。

核被膜除了上述转运物质功能之外,还具备进行某些物质,如蛋白质和糖类等生物合成的能力。另外,核被膜在细胞融合中也起到重要作用,如受精过程中,雌雄生殖细胞互相接触,核周间隙相互通连,内核膜融合或消失,最后两个细胞核便融合到一起。

- 钢种镬是什么意思

- 钢种镬子是什么意思

- 钢窑是什么意思

- 钢窗是什么意思

- 钢窗(框)是什么意思

- 钢笔是什么意思

- 钢笔与圆珠笔是什么意思

- 钢笔书法五体字典是什么意思

- 钢笔书法字典是什么意思

- 钢笔书法字典:真草隶篆是什么意思

- 钢笔书法学生小字典是什么意思

- 钢笔咀是什么意思

- 钢笔嘴是什么意思

- 钢笔头是什么意思

- 钢笔套是什么意思

- 钢笔套套是什么意思

- 钢笔套套子是什么意思

- 钢笔字是什么意思

- 钢笔常用四体字典是什么意思

- 钢笔座是什么意思

- 钢笔杪子是什么意思

- 钢笔板是什么意思

- 钢笔楷书字典是什么意思

- 钢笔水是什么意思

- 钢笔淡彩画教学是什么意思

- 钢笔画是什么意思

- 钢笔筒筒是什么意思

- 钢笔行书字典是什么意思

- 钢笔行草字汇是什么意思

- 钢笔针是什么意思

- 钢笔颠颠是什么意思

- 钢筋是什么意思

- 钢筋与预埋件是什么意思

- 钢筋冷加工是什么意思

- 钢筋冷拉是什么意思

- 钢筋冷拔是什么意思

- 钢筋剪切机是什么意思

- 钢筋处理台是什么意思

- 钢筋工是什么意思

- 钢筋工手册是什么意思

- 钢筋弯折机是什么意思

- 钢筋手剪是什么意思

- 钢筋接头系数表是什么意思

- 钢筋水泥是什么意思

- 钢筋水泥森林是什么意思

- 钢筋水泥模型是什么意思

- 钢筋混凝土是什么意思

- 钢筋混凝土公路桥是什么意思

- 钢筋混凝土和预应力混凝土施工指南是什么意思

- 钢筋混凝土带形基础是什么意思

- 钢筋混凝土建筑物是什么意思

- 钢筋混凝土悬臂楼梯是什么意思

- 钢筋混凝土扩展基础是什么意思

- 钢筋混凝土杯形基础是什么意思

- 钢筋混凝土板式楼梯是什么意思

- 钢筋混凝土构件弯矩—曲率及荷载—变形曲线的全过程分析是什么意思

- 钢筋混凝土构件收缩裂缝是什么意思

- 钢筋混凝土构件裂缝是什么意思

- 钢筋混凝土构件计算手册是什么意思

- 钢筋混凝土构造手册是什么意思