核仁nucleolus

间期核内合成核糖体核糖核酸(rRNA)并组装核糖体亚基的结构。无界膜包裹,主要成分为DNA、RNA和蛋白质,在细胞周期中有显著变化。

大小和数量 一般直径为2~5μm,呈球形。其大小反映细胞的生理活性,与细胞的类型及生理状态有关。蛋白质合成旺盛的细胞,核仁较大; 同一细胞的不同时期,核仁大小也有所不同。核仁可位于细胞核的任何部位。生物的核仁数目是一定的,如玉米只有1个,小麦有3个,肝细胞中有2~5个。核仁的数目由核仁组织者决定,一个核仁组织者可以形成一个核仁,也可以由几个核仁组织者共同形成一个核仁。有人认为核仁组织者之间存在“显性”与“隐性”关系。如6倍体小麦有8个核仁组织者,即在第一、第十、第十四和第十八对染色体上各有一个,其表达核仁的能力为第十>第一>第十四>第十八。在第一和第十对染色体存在时,第十四和第十八对染色体上的核仁组织者不能表达,而当第一和第十对染色体缺失时,则第十四和第十八对染色体能补偿其作用而表现为正常的核仁。同一种生物,由于组织部位不同,核仁的形态、大小及数目会有不同。

化学组成 主要成分为蛋白质、DNA和RNA。其中蛋白质不但含量高而且种类多,电泳分析表明核仁中的蛋白质种类多达100种以上,DNA和RNA的含量相对较少(见表)。核仁中还有许多酶类和微量脂质,酶类主要有碱性磷酸化酶、核苷酸酶、ATP 酶、葡萄糖-6-磷酸酶、GTP酶、琥珀酸脱氢酶、胆酯酸等。在离体核仁中发现有RNA聚合酶、RNA酶、辅酶I(NAD)合成酶、ATP酶、DNA酶和 DNA 聚合酶等。

各种组织细胞中核仁的化学组成(干重%)

| 组 织 | RNA | DNA | 蛋白质 | RNA/DNA |

| 大鼠正常肝 大鼠再生肝(6小时) 大鼠再生肝(18小时) 大鼠Walker肿瘤 大鼠Novikoff肿瘤 豌豆苗(36小时) 豌豆苗(48小时) 豌豆茎(4日) | 11.0 7.6 15.5 10.4 8.0 16.7 11.0 15.4 | 8.0 4.6 5.4 8.5 7.5 6.4 5.0 10.6 | 78.0 87.8 79.1 81.0 84.5 76.9 84.4 74.0 | 1.4 1.7 2.9 1.2 1.1 2.6 2.2 1.5 |

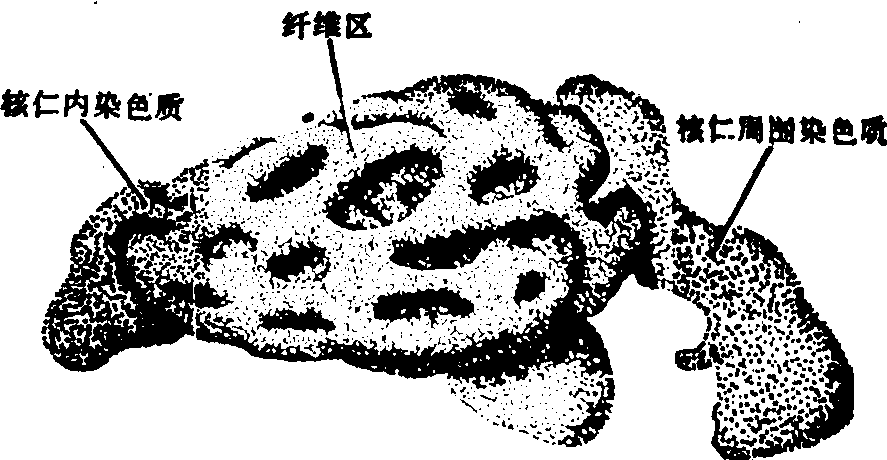

超微结构 20世纪60~70年代,许多研究者初步判明核仁由四个不同的结构部分组成(图1、图2)。

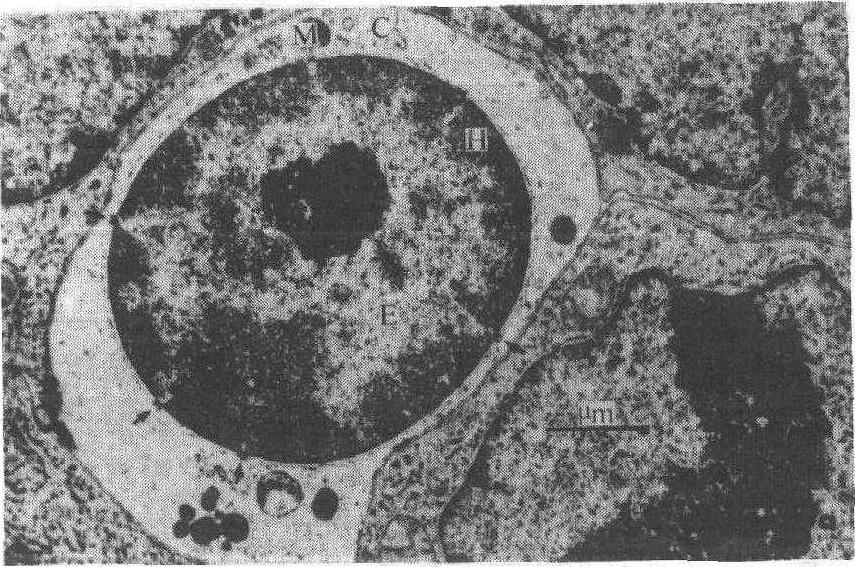

图 1 核仁电镜图象

C. 内质网颗粒状的单个潴泡; E. 常染色质H. 异染色质; M. 线粒体; 箭头所示,核孔

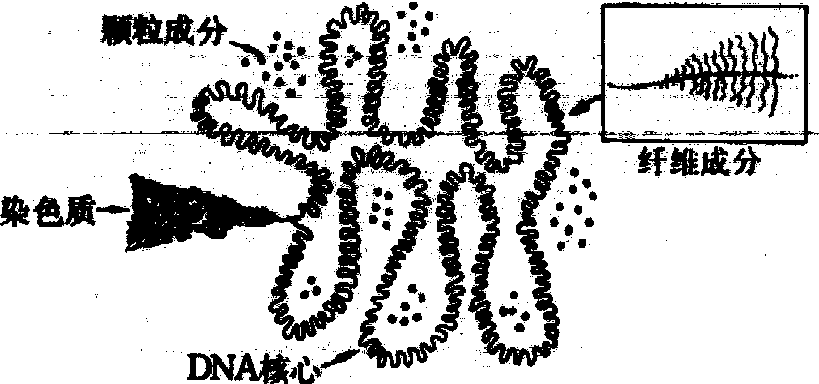

图 2 核仁结构图解

纤维成分 由长为20~40nm、直径为5~8nm紧密排列的纤维丝构成核仁的网络结构。纤维丝由直径为2~3nm的细纤维不规则排列而成,可被RNA酶消化,表明可能是一种RNA成分。

颗粒成分 类似细胞质中的核糖体,直径为15~20nm的致密颗粒,散布于网络结构之间或围绕于纤维成分。用RNA酶和胃蛋白酶处理均可使之消失。目前认为这种颗粒成分可能是核糖体大亚基的前体。

核仁相随染色质 间期细胞核中构成核仁的染色质部分。其中一部分围绕在核仁外,有时形成一层外壳,主要是异染色质;另一部分伸到核仁内,称核仁内染色质,主要是常染色质。其DNA上编码有 rRNA基因,哺乳类动物中合成45s RNA,低等真核细胞中转录下来的前体rRNA较小,为35~40s。

核仁基质 除上述三种结构以外的部分。由蛋白质、水和无机盐等组成。

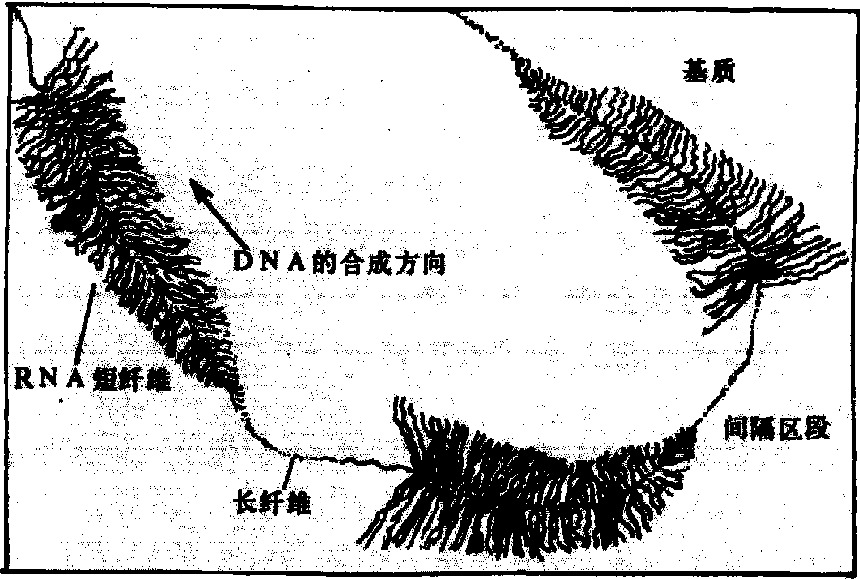

功能 核仁主要功能是合成rRNA,此外还有组装核糖体亚基以及控制RNA进入细胞质等多种功能。1950年卡斯佩尔松 (T. O. Caspersson) 就指出,核仁的大小与细胞蛋白质合成的旺盛程度有关。后来布拉乔伯(Brachob)等用放射自显影技术证明,掺入的3H-尿嘧啶核苷首先进入核仁,再转移到细胞质,说明rRNA在核仁中转录。如用微束紫外线照射核仁抑制其活性,则可阻止细胞质中核糖体的增加。一种无核仁组织者的非洲爪蟾突变体,细胞核内无核仁,不能合成rRNA,也不能形成核糖体。这些都间接地证明核仁与rRNA的合成有密切关系。由 rRNA 基因转录出rRNA的形态学过程,是由米勒(O. L.Mil-ler)和伯蒂(P.R.Beatty)于1969和1973年在非洲爪蟾卵母细胞的核仁中观察到的。他们将卵母细胞的核仁提出后,用低渗处理,使核仁颗粒状外层迅速散去,核仁的核心部分伸展开,再固定制成电镜样品观察,发现核仁核心部分是由缠绕在一起的一根长纤维组成; 沿长纤维有一系列重复的箭头状结构单位,长2.4μm,单位之间有一裸露的纤维区段;每个结构单位是由一组从长纤维向两侧伸出的细纤维组成,其数目可达100条左右,细纤维的长度沿着长纤维结构单位的一端由短至长地增加,使整个结构单位外观呈羽毛状。长纤维可被DNA酶消化,短纤维可被RNA酶和蛋白酶消化。分子杂交证明长纤维为DNA,短纤维为RNA。还发现在短纤维和长纤维的连接处有RNA聚合酶存在。一个结构单位即一个rRNA基因,RNA 聚合酶从起始部位开始转录,当离开起始部位向前进行转录时,第二个RNA聚合酶又结合到起始部位开始转录,这样一个结构单位上就结合有许多RNA聚合酶,依结合上去的先后形成了长短不同的短纤维,呈现羽毛状结构,称为雪松式转录复合体(图3)。

图 3 正在转录中的rRNA的基因

编码rRNA的基因属于丰富基因,每个基因组中有许多rRNA基因。如人的单基因组中有200个rRNA基因,分散在5条染色体上;非洲爪蟾约有200个rRNA基因,集中在一条染色体上。rRNA基因的存在方式和rRNA的合成方式,所有真核细胞都相同。rRNA基因在染色体上重复排列,各基因之间由非转录区段隔开。对rRNA基因进行转录的是RNA聚合酶I,刚转录下来的前体RNA分子量较大,如人的 rRNA基因的最初转录产物为45s RNA (约1.3×104个核苷酸),然后经加工切割变成28s rRNA(约5 000个核苷酸)、18s rRNA (约2 000个核苷酸) 和5.8 srRNA(约160个核苷酸)。三种 rRNA 一次转录下来,以等分子数出现。核糖体大亚基中5s rRNA的编码基因位于核仁之外的染色体,也以重复的排列结构存在,由RNA聚合酶Ⅲ进行转录。

新合成的rRNA在45s阶段就开始与核糖体蛋白质相互作用,进行核糖体组装。45s RNA首先和细胞质运来的多种蛋白质形成一个大的复合体,其中除了含有构成核糖体的70多种多肽链外,可能还含有辅助组装的蛋白质和小分子量的RNA。它们在核糖体亚基组装完成后,仍残留在核仁内,可再次被利用。随后大复合体逐渐失去一部分RNA和蛋白质,分别形成大小核糖体亚基的前体。用放射性同位素短期标记发现,30分钟内有带标记18s rRNA的小亚基从核仁中释放至细胞质,而含28s、5.8s、5s rRNA的大亚基组装完成约需1小时,因此,在核仁中大量存在的是未完成的大亚基。核糖体成熟的最终阶段是在亚基临近送到细胞质之时,这种成熟的延迟是为了防止具有机能的核糖体与尚不完全的核不均-RNA(Hn RNA)分子结合。

细胞周期中的变化 核仁形态在细胞生活周期中有显著的变化。细胞在G2末期临近分裂期时核仁开始变小,染色体凝缩,rRNA合成终止; 在有丝分裂中期通常看不到核仁;有丝分裂末期rRNA重新开始合成,小的核仁在染色体的rRNA基因所在部位再次出现; 至G1后期核仁达到原来的大小。

核仁nucleolus

真核细胞内合成rRNA和组装核糖体亚基的结构。呈圆形或椭圆形,无界膜包裹,可位于核内任何部位。每一细胞有一个或数个,其大小及数量与细胞蛋白质合成有关,合成旺盛时核仁体积增大,数量亦可增加。超微结构由丝状区、无定形区(颗粒区)、核仁相随染色质和核仁基质构成。核仁相随染色质的DNA链上有为rRNA编码的基因,为rRNA转录提供模板;丝状区和无定形区由已转录的rRNA或组装的核糖体亚基前体构成;基质成分由水、无机盐和蛋白质等组成。核糖体亚基进入细胞质行使合成蛋白质的功能。

核仁heren

真核细胞间期核中含有的1个或几个球状小体,是转录rRNA和组装核糖体亚单位的场所。光镜下观察活细胞,核仁为一均质的球体,总是位于核内某染色体的特定部位。电镜观察得知,核仁无膜包围,由颗粒区、原纤维区、核仁染色质和基质四部分组成。颗粒区往往位于核仁边缘部分,由直径约15~20毫微米的颗粒组成,颗粒是处于不同成熟程度的核糖体亚单位的前体。原纤维区是直径5~10毫微米的纤维成分。颗粒成分和纤维成分都是由核糖核蛋白组成的。核仁染色质包括两部分,核仁周围的是异染色质,伸入核仁内部的是常染色质。核仁内染色质为一环状染色质丝,含有的核糖体DNA为核糖体RNA的编码基因。核仁基质为无结构的蛋白质性溶液。核仁的功能是转录核糖体RNA和组装核糖体的亚单位。其功能活动顺序是:以核糖体DNA为模板,转录形成RNA成分;RNA与由胞质运到核内的蛋白质结合,形成原纤维成分;原纤维成分发育成颗粒成分;颗粒成分是细胞质核糖体亚单位的前体。

核仁nucleole

位于细胞核中的均质的球状体,叫核仁。其数目1至数个。在电子显微镜下观察,为1团稀疏的海绵状结构,没有外膜。核仁主要成分是RNA,其主要功能是制造核糖体的核糖核酸及蛋白质。

核仁

核中的小体。一般一组染色体有一个,依附在某一染色体的特定位置,即核仁组成中心上,是合成rRNA和装配核糖体的场所。只有细胞在积极合成rRNA时才可以观察到。在电镜下,可看到核仁包含分支,交织着的粗丝(即核仁丝)包围着由小颗粒状低密度物质所构成的若干微小球体。丝状和颗粒状物质都能被核酸酶分解,其余的无定形基质则能为蛋白酶所分解。

核仁nucleolus

由一团纤维状或颗粒状物质构成,无膜包绕,位于细胞核的中央或偏中央,呈球形,一般为1~2个,有的细胞可多达5个。其化学成分是核糖核酸和蛋白质。它是合成核蛋白体的场所,因此繁殖和代谢旺盛的细胞,其核仁既大且多。

核仁

核仁为位于细胞核内,主要由核酸和蛋白质组成的致密小体。绝大多数真核细胞均具有核仁,数目1—2个,甚至多个,一般呈圆形或椭圆形。核仁不具备界限膜,直径约为2—5μm。核仁在细胞核内的位置并不固定,可以位于任何部位,但在生长旺盛的细胞,常趋向核的边缘,靠近核膜,即发生“核仁趋边”现象。这种分布可能有利于核内外物质的交流。许多研究资料表明,核仁与细胞的蛋白质合成有密切关系。在蛋白质合成活跃的细胞,核仁较大,反之,则较小。

核仁的结构 核仁在光学显微镜下呈均质结构,经过特殊染色或镀银染色后可显示出核仁中的丝状结构,即核仁丝。应用相差显微镜在活细胞也可看到核仁丝。1950年有人提出核仁由呈丝状结构的核仁丝和均质样的无定形部分组成。

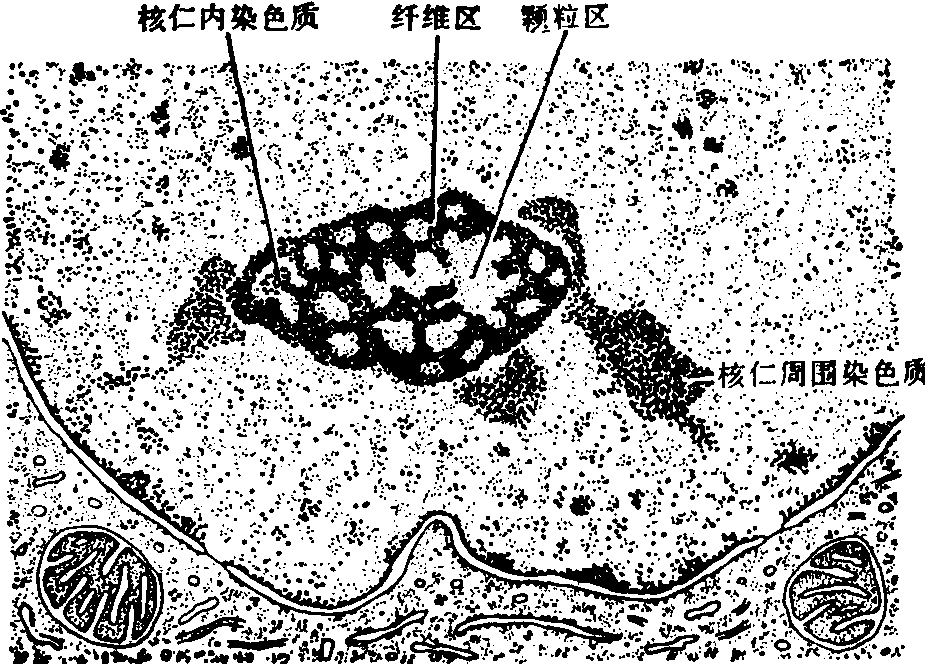

50年代以来,运用电子显微镜观察到核仁包括四种超微结构成分,细纤维成分、颗粒成分、核仁相随染色质和核仁基质。细纤维成分由横径约5—10nm,长度约20—40 nm的细纤维丝紧密排列而成。颗粒成分为直径约15—20 nm的致密颗粒,略小于细胞质中的核糖体。细纤维成分和颗粒成分皆由RNA构成,一般认为细纤维成分为伸展状态的RNA分子,而颗粒状成分则为卷曲状态的RNA分子。细纤维成分为颗粒成分的前体物。在电子显微镜下观察到的由细纤维成分和颗粒成分组成的,粗约0.1 μm,交织成网状的海绵状结构,又称纤维区,便是光学显微镜下的核仁丝。颗粒成分除参与海绵状结构的构成外,还散布于核仁基质中。另外颗粒成分还常在核仁边缘区域形成球形的颗粒区。此即光学显微镜下见到的无定形部分。(图1)

核仁相随染色质由粗约10nm的纤维组成,主要化学成分为DNA和组蛋白。核仁相随染色质可分为两部分:一部分围绕核仁,有时形成一层外壳,叫做核仁周围染色质,主要为异染色质;另一部分位于核仁内,由核仁周围染色质伸入海绵状结构中,叫做核仁内染色质,主要为常染色质。位于核仁内染色质一定位置上的DNA,能够合成构成核仁成分的RNA,从而形成呈海绵状结构的核仁。因而,这一位置被称为核仁组织者。(图1、2)

图1核仁结构模式图

图2 核仁结构立体模式图

上述细纤维成分、颗粒成分和核仁相随染色质均埋藏于核仁基质中。核仁基质与细胞核基质同,其基本物质为蛋白质,并含有水,无机盐和各种酶类等。核仁基质被高度放大后,可观察到粗约2nm的蛋白质细纤维丝。

构成核仁的四种超微结构成分不是固定不变的,它们可随细胞的功能状态和施加的影响因素而发生改变。如在代谢旺盛的细胞,核仁的颗粒成分增多,呈现明显的颗粒区;在高温条件下,核仁的颗粒成分和核仁内染色质会消失;在放线菌素D等药物作用下,原来混杂在一起的颗粒成分和细纤维成分会明显地分离。

核仁的周期 在进行有丝分裂的细胞中,核仁发生周期性的变化。核仁在细胞分裂前期消失,在分裂末期又重新出现,有人认为在细胞有丝分裂的中期,由于核内的染色质聚集成为染色体,带有核仁组织者的核内染色质也被集中到具有随体的染色体上,并位于随体的近邻段处。此时,由核仁组织者形成的呈海绵状结构的纤维区和颗粒区也呈现分散状。这样,核仁结构便消失了。但当到了分裂末期,染色体又分散为染色质时,核仁组织者也随染色质松散开来,并生成细纤维成分和颗粒成分,而又组成呈海绵状结构的纤维区和颗粒区,重又形成核仁。

在人体细胞只有第13、14、15、21和22对染色体上有随体,所以共有五个核仁组织者。由于有五个核仁组织者理应有五个核仁,但在形成过程中,由于互相融合,在人体绝大多数细胞中,核仁数目均少于五个,通常只有一个。

核仁的化学组成 近年来应用电子显微镜细胞化学技术和其他一些方法,在不破碎细胞的情况下,对核仁的化学成分进行鉴定。结果证明,核仁内含有RNA、DNA、蛋白质和酶类等。

应用RNA酶处理细胞核时,核仁的纤维成分和颗粒成分消失,说明它们由RNA构成。RNA占核仁干重的5%—10%。核仁RNA常与蛋白质结合以核糖核酸蛋白质的形式存在。对细胞核用DNA酶消化后,可证明核仁内含有少量DNA,并与组蛋白形成复合体存在于核仁周围染色质和核仁内染色质中。

通过胃蛋白酶对细胞核的作用,可查出核仁基质中含有非组蛋白。除非组蛋白外核仁尚含有组蛋白。蛋白质占核仁干重的70%—80%。核仁内尚存在酸性磷酸酶、核苷酸磷酸化酶和RNA聚合酶等。

核仁的功能 核仁与细胞的蛋白质合成关系密切。因为核仁能生成做为蛋白质合成基地的核糖体构成成分。人们早就观察到核仁的大小与细胞的蛋白质合成旺盛程度有关。在蛋白质合成功能活跃的卵母细胞、神经细胞和分泌细胞,核仁较大;而在缺乏蛋白质合成能力的肌细胞、精细胞等,核仁很小,甚至没有。

核糖体由大小不同的两个亚单位组成,大亚单位约为20×17nm,小亚单位约为17×10nm,其构成成分为核糖体核糖核酸(rRNA)和核糖体蛋白质。真核细胞中的rRNA,由其前体物45SRNA演变而来。45SRNA是在RNA聚合酶的参与下,由核仁DNA转录而成。转录rRNA的这一部分DNA叫做核糖体脱氧核糖核酸(rDNA),它们位于核仁组织者的部位。

由rDNA转录的45SRNA,其形态表现为细纤维成分。45SRNA在酶的作用下逐步裂解为28SRNA和18SRNA等,它们又与蛋白质结合,形成弯曲、卷缩的颗粒成分。这些与28SRNA和18SRNA结合的蛋白质,可能在细胞质内合成,而后又进入细胞核内。在核仁内合成的含有28SRNA和18SRNA的核糖体大、小亚单位转移到核质后,再经由核孔进入细胞质。在细胞质内,大、小两个亚单位在具备一定浓度的Mg2+条件下结合成核糖体。一个80S核糖体含有4000个Mg2+,如果Mg2+减少到1000—2000个时,组成核糖体的两个亚单位,便会解离。大、小两个亚单位在蛋白质合成时,互相结合,蛋白质合成停止时,便分离开。真核细胞的核糖体一般为80S。其大亚单位为60S,含有28S RNA(约含5 500个核苷酸)和34种蛋白质;小亚单位为40S,含有18S RNA (约含2 520个核苷酸)和21种蛋白质。通常数个或数十个核糖体由mRNA沿小亚单位的长轴,串联成多聚核糖体,成为合成蛋白质的场所。这样,许多个核糖体便可同时在一条mRNA上合成蛋白质,从而充分发挥mRNA的模板作用,而在短时间内合成大量蛋白质。

1967年有人从两栖类卵母细胞分离出细胞核,再在一定条件下,使核仁结构分散开。然后,应用电子显微镜直接观察到活跃的rDNA转录rRNA的过程。这一过程的电子显微镜照片,象是根据遗传学和生物化学资料人工绘制的图案。在电子显微镜下,每个解旋的染色质纤维呈现一系列重复的、长约2.4μm的基质单位。每个基质单位由一组从轴纤维伸展出来的细纤维组成。细纤维沿着轴纤维从基质单位的一端向另一端有规律地增长,形成箭头状结构。基质单位的轴纤维为rDNA,细纤维为由rDNA转录成的rRNA。在每根细纤维的根部,可以看到催化rRNA合成的呈颗粒状的RNA聚合酶。细纤维的尖端附着少量核糖体蛋白质,呈颗粒状。每一基质单位中的DNA片段,便是转录rRNA的一个基因,约含有100个RNA聚合酶。基质单位之间的轴纤维为不活化的“间隔”片段,其功能尚不清楚。

近年来,有人将这一引人注目的研究成果引用到哺乳动物细胞,如HeLa细胞也得到了类似的结果。这些结果说明,电子显微镜可能是开展细胞分子水平研究的有力工具。

核仁

nucleolus

核仁

core

- 痘疮见形是什么意思

- 痘疮赤瘢方是什么意思

- 痘疮起胀是什么意思

- 痘疮身痒是什么意思

- 痘疮陷伏方是什么意思

- 痘疮难靥是什么意思

- 痘疮黑陷方是什么意思

- 痘疱是什么意思

- 痘疱样痤疮是什么意思

- 痘疹是什么意思

- 痘疹不快方是什么意思

- 痘疹不收方是什么意思

- 痘疹专门是什么意思

- 痘疹专门秘授是什么意思

- 痘疹世医心法是什么意思

- 痘疹会通是什么意思

- 痘疹传心录是什么意思

- 痘疹余毒是什么意思

- 痘疹作痒方是什么意思

- 痘疹倒黡方是什么意思

- 痘疹入眼是什么意思

- 痘疹全书是什么意思

- 痘疹全书博爱心鉴是什么意思

- 痘疹全婴金镜录是什么意思

- 痘疹全婴金镜录真本是什么意思

- 痘疹全集是什么意思

- 痘疹博爱心鉴是什么意思

- 痘疹四合全书是什么意思

- 痘疹图像是什么意思

- 痘疹大全八种是什么意思

- 痘疹大成是什么意思

- 痘疹娘娘是什么意思

- 痘疹定论是什么意思

- 痘疹广金镜录是什么意思

- 痘疹心法是什么意思

- 痘疹心法条辨是什么意思

- 痘疹心法秘本是什么意思

- 痘疹心法要诀是什么意思

- 痘疹折衷是什么意思

- 痘疹指南是什么意思

- 痘疹新法是什么意思

- 痘疹杂说是什么意思

- 痘疹正传必读是什么意思

- 痘疹正宗是什么意思

- 痘疹正宗金鉴是什么意思

- 痘疹烦热方是什么意思

- 痘疹玉髓是什么意思

- 痘疹玉髓图像是什么意思

- 痘疹珍宝是什么意思

- 痘疹生翳方是什么意思

- 痘疹百问秘本是什么意思

- 痘疹目翳方是什么意思

- 痘疹真传奇书是什么意思

- 痘疹眼是什么意思

- 痘疹碎金赋是什么意思

- 痘疹神应心书是什么意思

- 痘疹科是什么意思

- 痘疹精华是什么意思

- 痘疹精详是什么意思

- 痘疹良方是什么意思