染色体畸变chromosomal aberration

狭义的指染色体上部分区段的缺失、重复、倒位及易位引起的结构变异。广义的还包括染色体数目变异。可自发产生或人工诱发。理化因素诱发可提高畸变频率。染色体部分区段的缺失或重复、倒位均属染色体内(包括同源染色体间)畸变,前两者可引起基因数目的增减,后者只是基因排列顺序的变化,都会产生相应的遗传效应。染色体间畸变主要指易位。具有染色体畸变的生物分纯合体与杂合体两种;一对同源染色体的对应区段发生相同的结构变异,称结构变异纯合体;一对同源染色体成员之一的某区段发生结构变异,则称结构杂合体。染色体畸变在物种形成中起一定作用。畸变的研究可用于基因定位和创造动植物新品种,并可作为染色体病的诊断手段。

染色体畸变chromosomal aberration

系指染色体结构和数目发生变化而言。染色体结构改变包括缺失、重复、倒位、易位等。缺失系指染色体的结构上失去某处1段,同时亦失去附在染色体上的相应基因;重复系指染色体上增加了1段,相应增加了重复段上基因,这段与前或后某相应段重复;倒位(转位)系指染色体上的1段断裂,转至180度之后,把断的另1端重新接上去了,由此改变了染色体上这段基因的密码次序;易位系指1个染色体上的1段与另一个非同源性的染色体接合在一起。染色体数目的变化,包括单倍体、多倍体,非整倍体等几种。单倍体是指染色体中仅含1个染色体组者(叫1n,只见于生殖细胞);有2个或2个以上染色体组者,叫多倍体(3倍体、4倍体等);染色体数目能以整数相倍者叫整倍体,不能以整数相倍者叫非整倍体,若少1个染色体叫2倍体减1(2n-1),若多1个染色体叫2倍体加1(2n+1)。染色体畸变可由各种射线(X线等)、化学药物(秋水仙碱等)等诱发。畸变可造成各种畸形和遗传性疾病。如有47个染色体(正常体细胞46个)可出现仲舌痴呆;D组中3体形态异常可引起裂唇、裂腭、无眼、心脏缺陷等;性染色体数目改变可引起子代性别的改变等。

染色体畸变

生物细胞中染色体数目和结构发生的改变。前者包括整倍体畸变(染色体成倍地增减)和非整倍体畸变(个别染色体数目增减);后者分为染色体型及染色单体型的畸变。可自然发生或人工引起。通常以下列指示分析研究:

细胞畸变率(%)=

×100%

×100%

染色体畸变

见“医药卫生”中的“染色体畸变”。

染色体畸变chromosome aberration

亦称染色体突变。指在诱导因素作用下,染色体结构或数量的异常。异常通常表现为染色体断裂,出现缺失、重复、逆位及易位。数量异常可出现整倍体(如三倍体、四倍体等),或非整倍体(如超二倍体、亚二倍体)。

染色体畸变

染色体畸变 是指染色体数目的增减或结构的改变,所以分为染色体数目异常和结构畸变两大类。由染色体畸变所引起的疾病称为染色体病。1970年以来,随着染色体显带技术的广泛应用,在人类中已发现的染色体畸变约300余种,其发生率在新生活婴中高达1/100,在一般人群中高达5/1000。

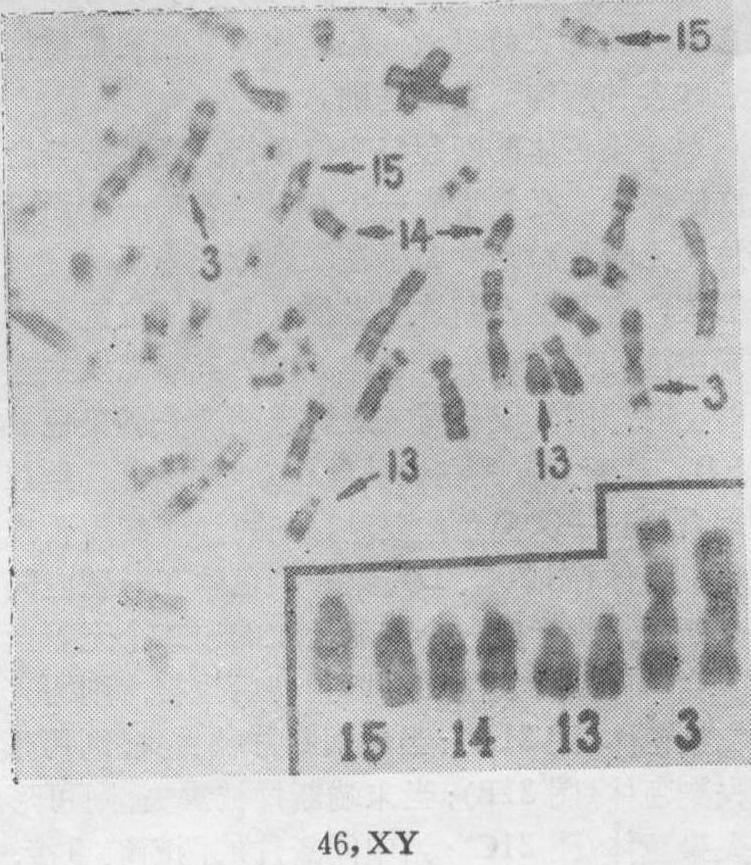

染色体数目异常 在二倍体生物中,来自一个正常配子的全部染色体,称为一个染色体组。正常人配子染色体组为22+X或22+Y。正常人的体细胞中有23对染色体,每对染色体中,一条源自父方,另一条源自母方。因此,正常男性核型为46,XY;女性为46,XX,都含有两个染色体组,故称为二倍体(2n)。以二倍体为标准,所出现的染色体单条、多条或成倍性的增减属于染色体数目异常。

(1) 整倍体:含有染色体基数或其倍数的细胞或个体,称整倍体。在人类中单倍体和四倍体以上的多倍体未见报道。三倍体和四倍体多发现在自然流产的胚胎中,约占自发性流产胎儿的22/100,出生后生存者多为二倍体的嵌合体或异源嵌合体。

三倍体(3n)指细胞中具有三个染色体组,即每一号染色体有3条的个体。1960年以来,在人类中仅记载了十余例。核型有69,XXX; 69,XXY; 69,XYY及其与二倍体的嵌合体或异源嵌合体。大多数病例具有智力和身体发育障碍,带有尿道下裂、两裂阴囊和隐睾等性别不明的外生殖器。几乎全部病例出生时带有一个大水泡状变性(坏变)的胎盘。

四倍体(4n)指细胞具有四个染色体组,即每一号染色体有4条的个体。迄今仅报道一例四倍体与二倍体的嵌合体男婴。

(2) 非整倍体: 指比二倍体多或少一条或几条染色体的个体。这是人类最常见的一类染色体异常。在人类中可见单体型、三体型和四体型。

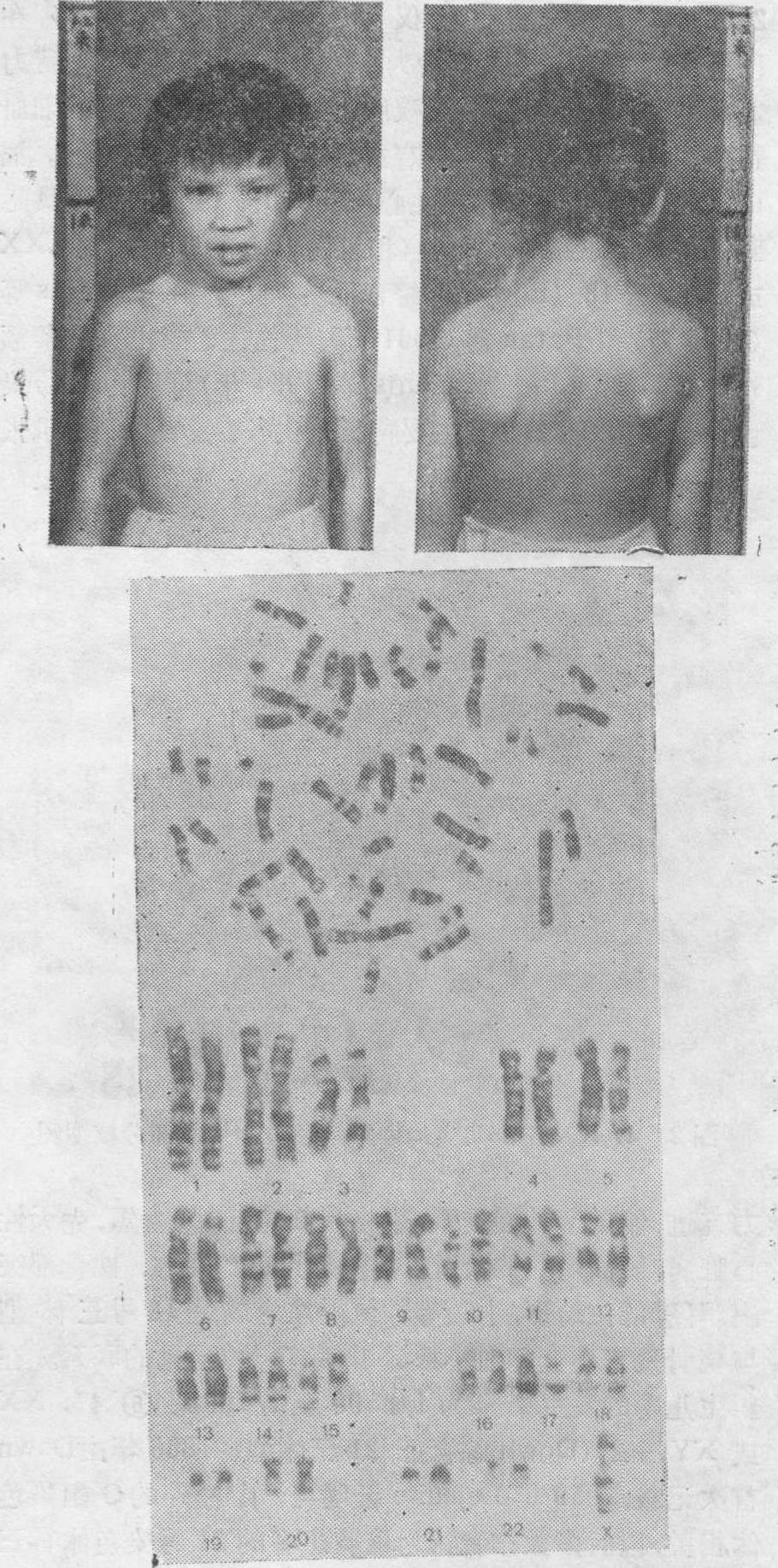

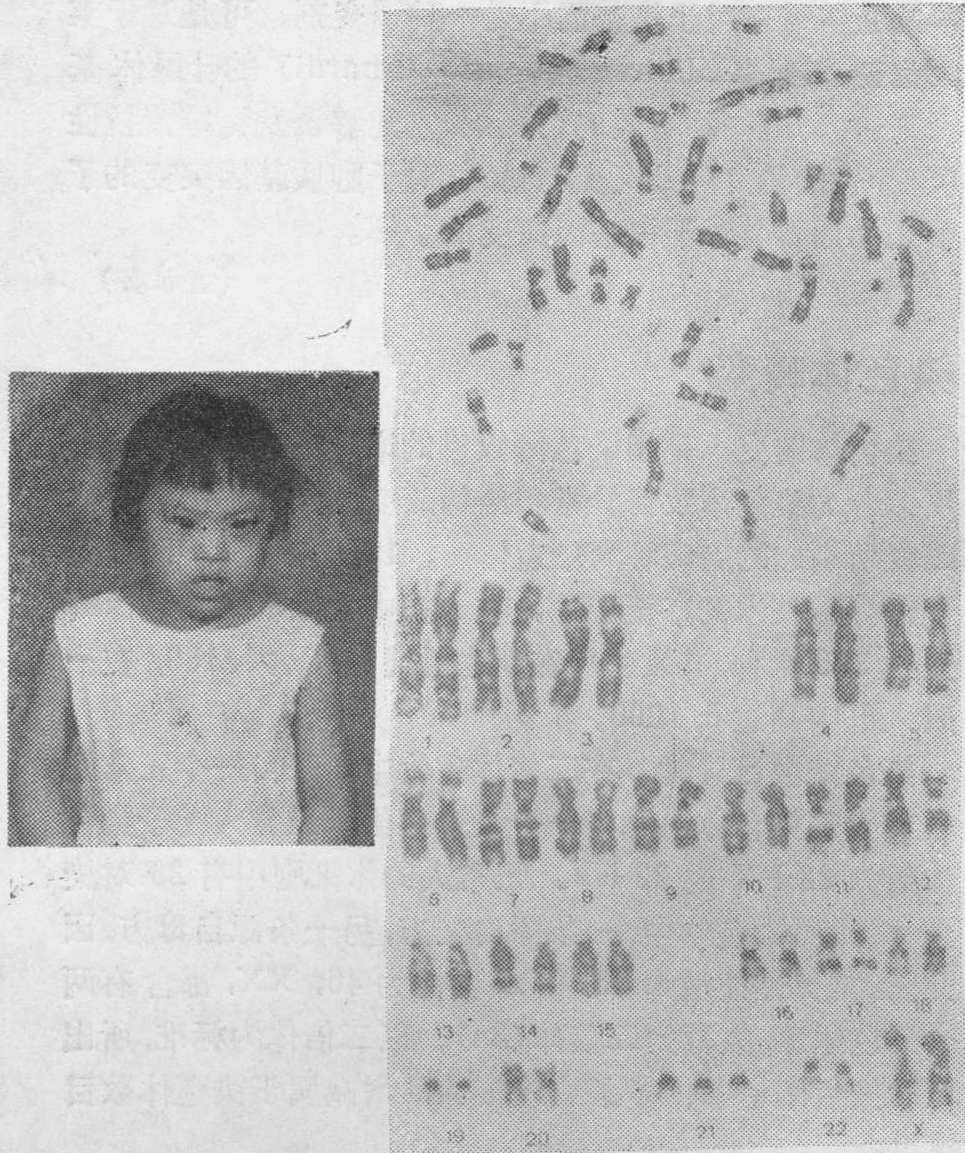

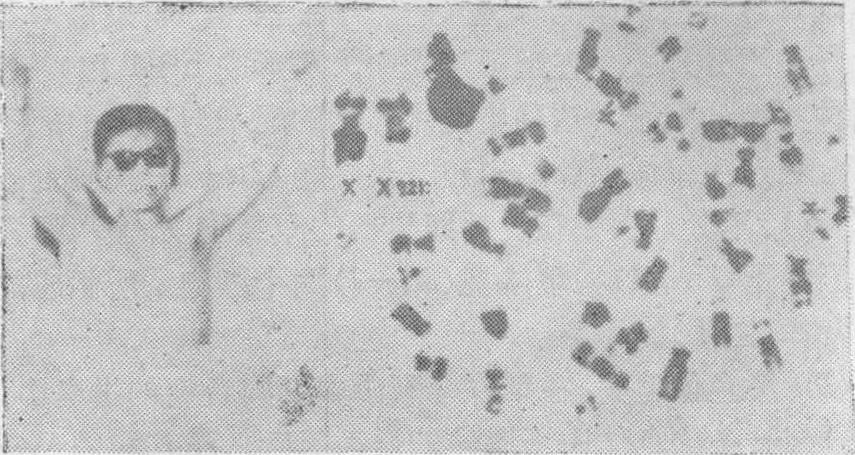

单体型: 细胞的染色体数为45条,某一号染色体缺少了一条的个体。已报道的核型有45,X; 45,XX或XY,-21; 45,XX或XY,-22等。其中具有45,X核型的个体早在1938年Turner就作了描述,通常具有女性表型,性发育不良,原发性闭经,矮身材,颈蹼和肘外翻等特征,叫Turner综合征(图1)。

Wilkins等1944年发现这种病人具有一条索状性腺(主要为结缔组织),并无卵泡,故又称性腺发育不全症。Polani等在1954年证明这个综合征的大多数病例的X小体为阴性。Ford在1959年证明其核型为45,X。据

图1 45,XO患者的外观及核型图

调查在新生儿中发生率约为1/5000。三体型:细胞染色体数为47条,某一号染色体有3条的个体,这是人类染色体数目异常中最多的一类。至今已报道的核型有:

❶47,XX或XY,+8: 自Warkany等1962年报道以来,已有十余例记载,其主要特征有智力发育不全,头异形,关节活动障碍,椎骨异常,多肋,斜视髌骨缺如,短颈,腭裂,深而特有的手掌和足底皱纹。

❷47,XX或XY,+9:1973年分别由Feingold和Haslam等首先报道,患者具有小头,精神和身体发育障碍,低位耳,关节脱位,小阴茎,隐睾和各种先天性心脏病。

❸47

XX或XY,+13 (Patau综合征):虽然Bartholin在1957年记述了该病的临床特征,但直到1960年才由Patau证明是13号染色体三体型。现已报告200余例。分娩中发生率约为1/5000~1/6000。平均分娩体重约2500g,常具单一脐动脉,仅5%的病例能生存3年多,在已报告的病例中最大年龄为10岁。其共同特征是智力发育障碍,耳聋,小头,无嗅脑。75%具有眉间区毛细血管瘤。60~70%有唇裂和/或腭裂和小颌,多指(趾),摇椅状足底。80%有先天性心脏病,90%以上的男性具隐睾,50%的女性具双角子宫和发育不全的卵巢。

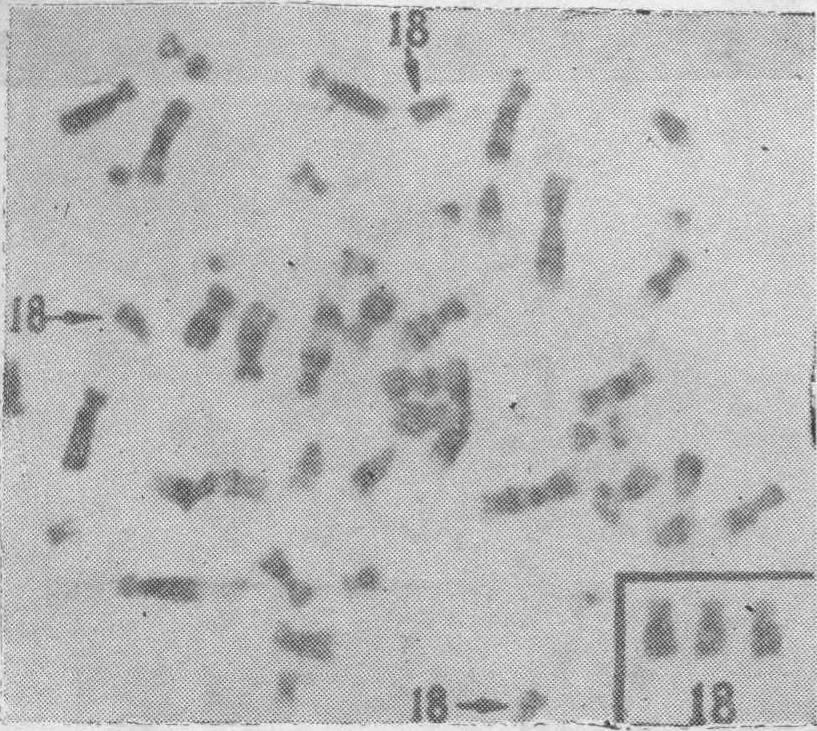

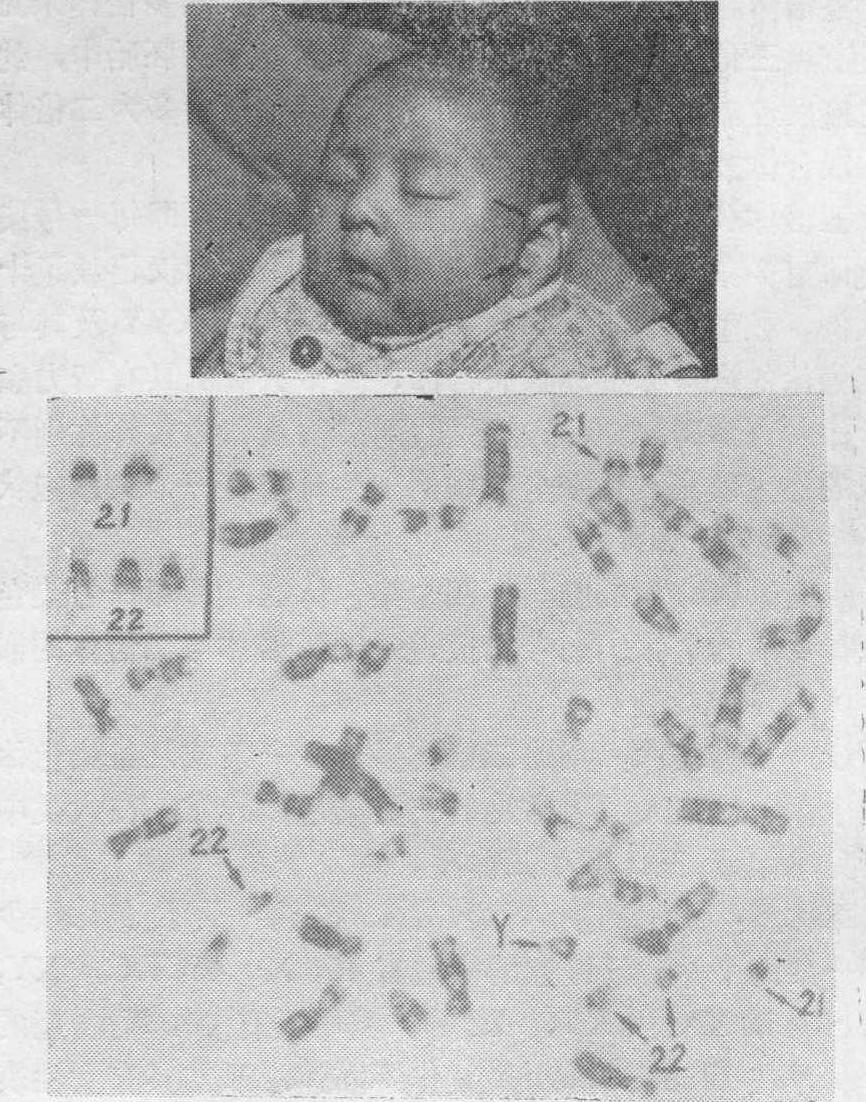

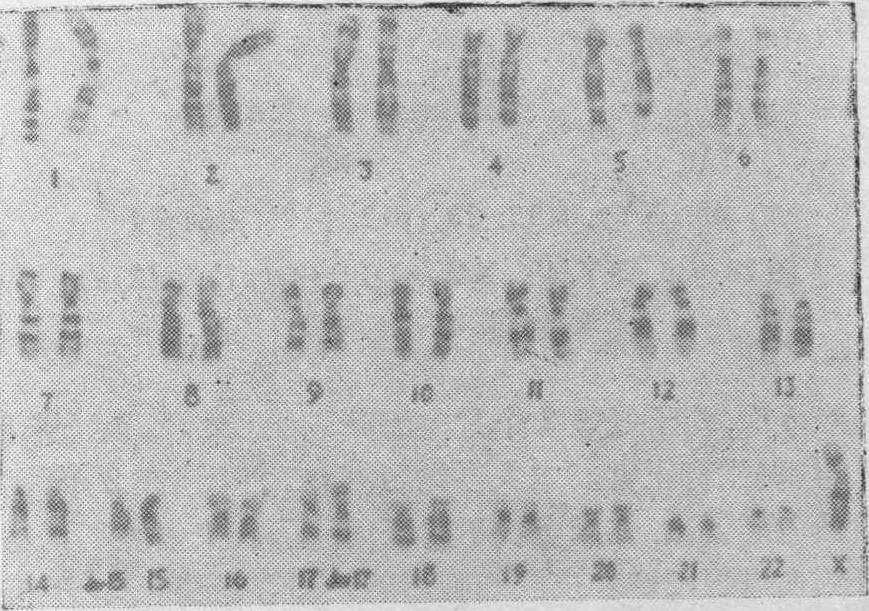

XX或XY,+13 (Patau综合征):虽然Bartholin在1957年记述了该病的临床特征,但直到1960年才由Patau证明是13号染色体三体型。现已报告200余例。分娩中发生率约为1/5000~1/6000。平均分娩体重约2500g,常具单一脐动脉,仅5%的病例能生存3年多,在已报告的病例中最大年龄为10岁。其共同特征是智力发育障碍,耳聋,小头,无嗅脑。75%具有眉间区毛细血管瘤。60~70%有唇裂和/或腭裂和小颌,多指(趾),摇椅状足底。80%有先天性心脏病,90%以上的男性具隐睾,50%的女性具双角子宫和发育不全的卵巢。❹47,XX或XY,+18 (Edwards综合征): 最先由Edwards等(1960年)和Patau等(1961年)所描述,指出有一条额外的E组染色体,接着Yunis等(1964年)证明为18号染色体三体型(图2)。其主要特征是生长、发育障碍,肌张

图2 47,XX,+18患者的中期染色体照片及部分核型图

力亢进,髋关节外展受限,手指尺向弯曲,胸骨短,先天性心脏病,短而弯曲的大趾,摇椅形足底,隐睾,枕骨部突出,耳廓低位畸形,小颌等。值得注意的是18号三体型与桡骨发育不全和血小板减少症有一种罕见的联系。在新生儿中的发生率约为1/3500至1/7000。❺47,XX或XY,+21(Down综合征,21三体型):1866年由Down首次记载,1959年Lejeune证明与一个额外的G组染色体相关,以后多数作者认为该类患者的21号染色体有三条;1965年Yunis等用放射自显影方法证明该类患者的G组中小的染色体(即22号)有三条,1971年巴黎会议为了既改正以前有关21三体型是G组中大号染色体有3条的错误认识,又照顾已有资料中把先天愚型当为21号染色体三体型的习惯,特将染色体丹佛(Denver)体制中的21和22号染色体的编号作了颠倒,即将其中较小的那对染色体排为21号,较大的那对染色体排为22号。该类患者在居民中的发生率约为1~2‰。主要特征是智力低下,发音迟缓,眼裂外斜,内眦赘皮,宽眼距,上腭高尖,张口吐舌,通贯手,男性伴有一侧睾丸不降(图3)。

❻47,XX或XY,+22: 即22号染色体有三条。其特征包括智力和身体发育障碍,小头,小颌,腭裂,耳大而低位,耳前有皮赘和窦道,肌张力亢进,手指长而极其柔软等(图4)。

❼47,XXX: 多数患者有智力低下和生长发育迟缓,宽眼距,内眦赘皮,上腭高尖,原发型闭经,第二性征发育差等特征。

❽47,XXY(Klinefelter综合征,或先天性

图3 21三体型外观及核型图(47,XX,+21)

图4 22三体型患者外观及核型图

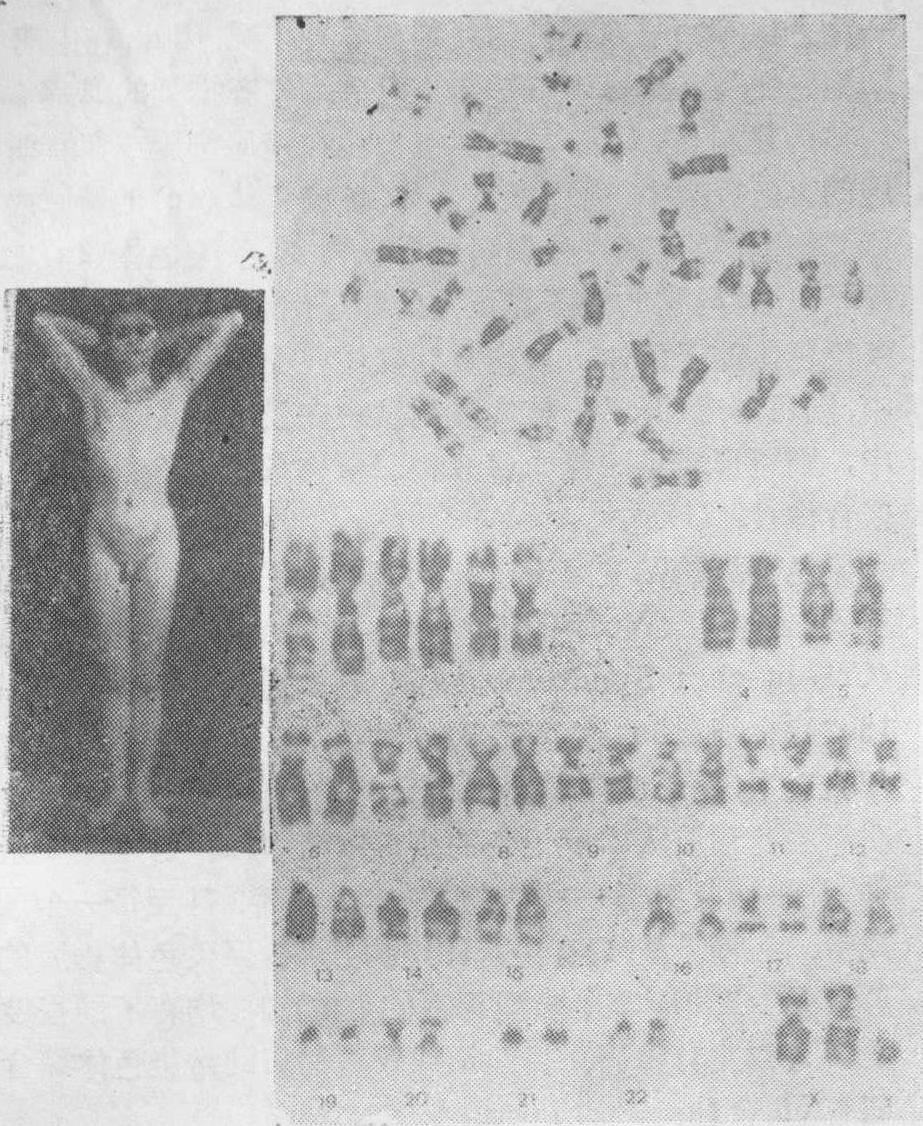

睾丸发育不全症):1942年由Klinefelter首次记载,1959年由Jacobs等确定核型为47,XXY。其发生率占一般男性的1‰,占男性精神发育不全病人的1%,占男性不育症的1/10。主要特征是曲精细管发育不全,睾丸小,

图5 47,XXY患者的外观及核型图

不产生精子,故不能生育。智力可能迟钝。25%的患者有男性乳房发育,阴毛呈女性分布,阴茎小,身材高而不匀称等(图5)。❾47,XYY:1961年由Sandberg等首次报告。发生率约为1/500~1/3000。患者身材高,智能正常或略低,性格粗暴,常具有攻击性行为,发作时脑电图异常,偶有先天性心脏病,痤疮多见,四肢常有各种关节病,桡、尺骨骨性接合,常见睾丸发育不全,睾丸不降,尿道下裂,缺乏生育力等特征。曾报道两例47,XYY的男性各有两个47,XYY的儿子。

四体型:细胞的染色体数为48条,某一号染色体有4条的个体。在人类中目前已记载的有48,XXXX;48,XXXY;48,XXYY; 48XYYY等。他(她)们的特征分别与有关的三体型相似。

染色体数目异常的形成 在性细胞发生中或受精卵早期卵裂中,染色体复制或行动异常是形成染色体数目异常的基础。

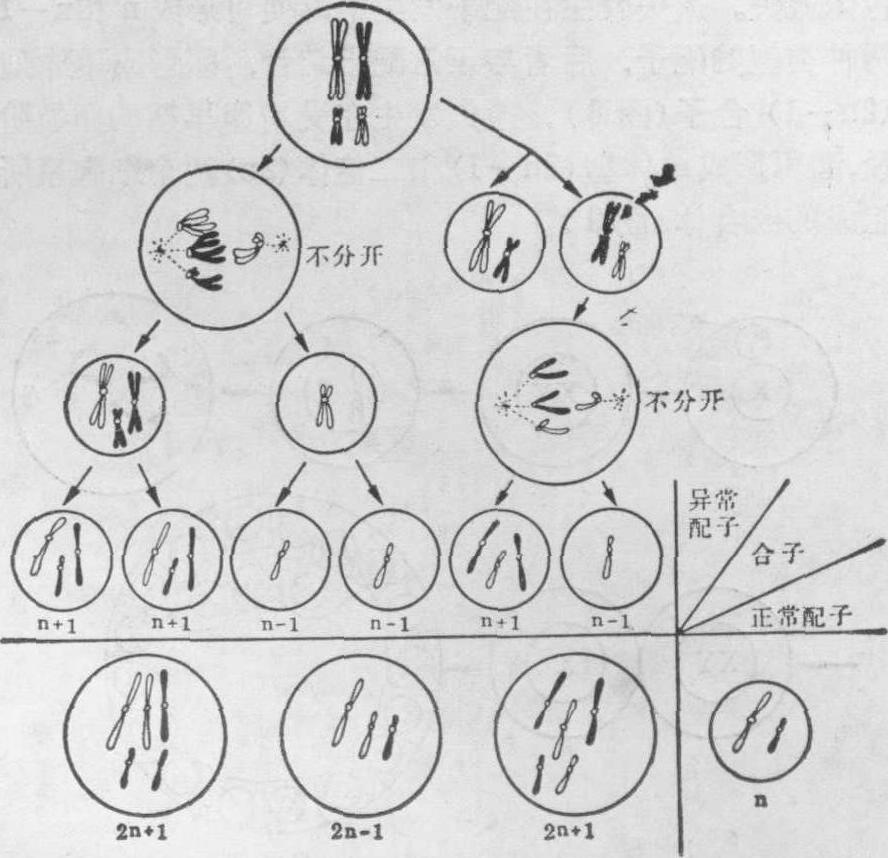

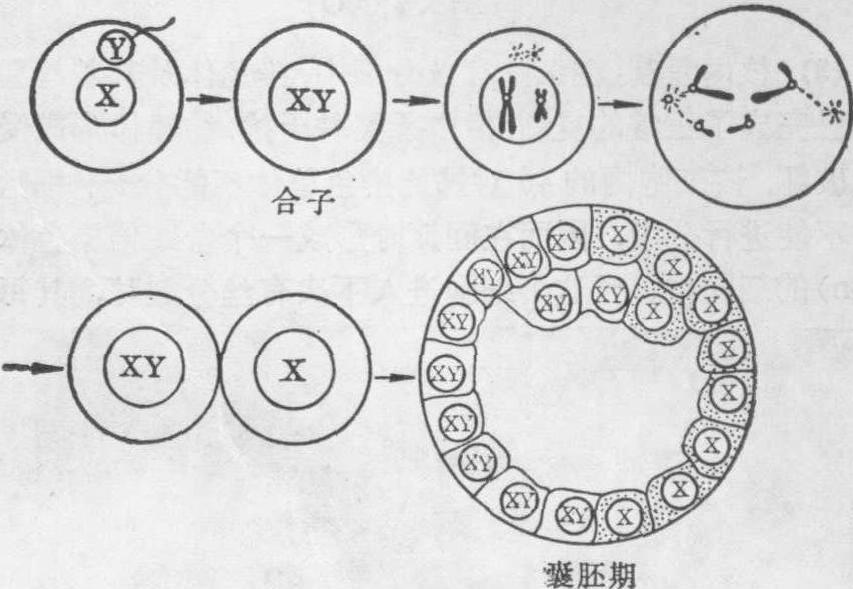

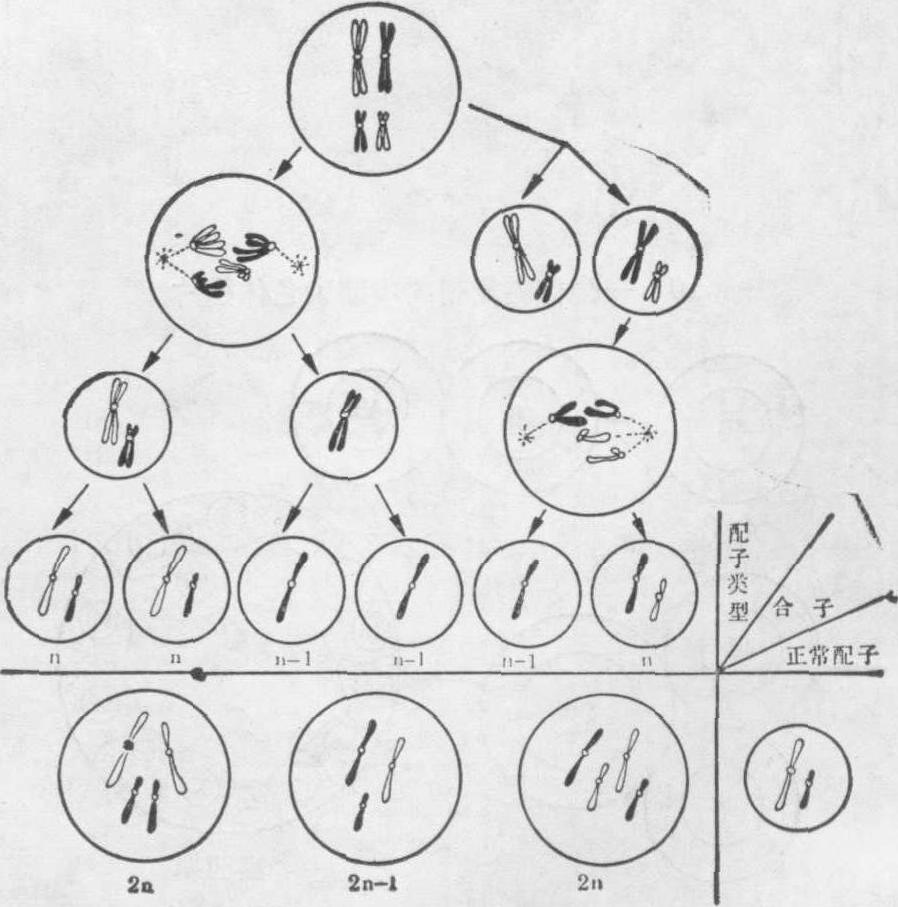

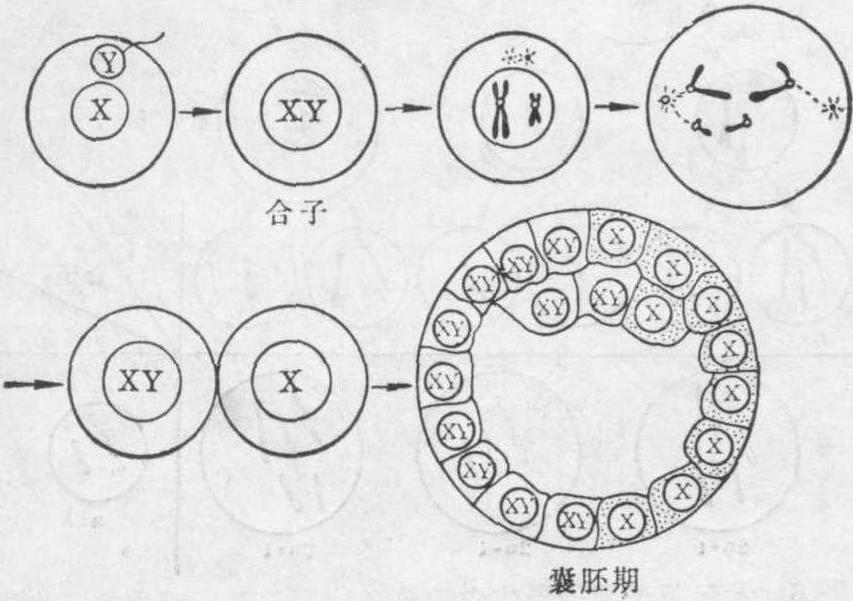

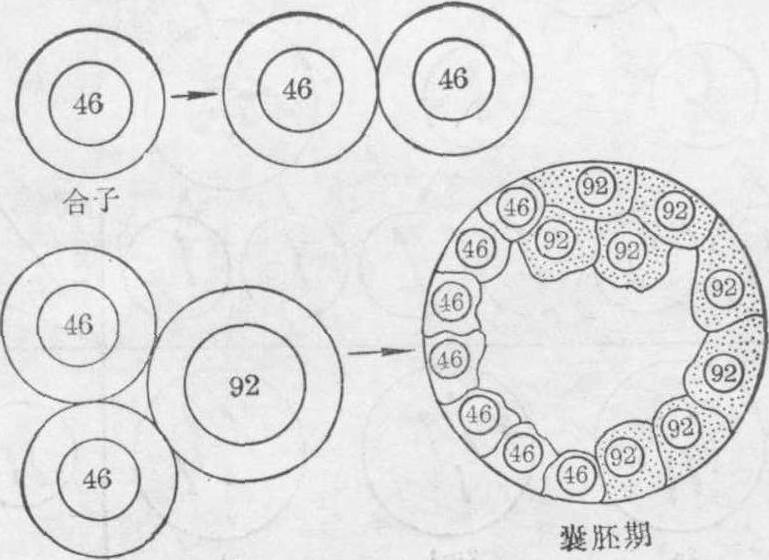

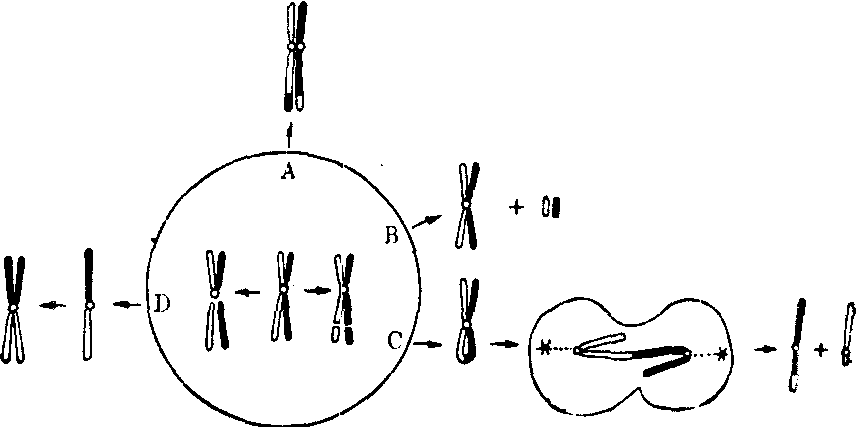

(1) 不分开:在细胞分裂的中、后期,某一对同源染色体或姊妹染色单体同时进入一个子细胞核,叫染色体不分开。不分开发生在配子形成中,可形成n+1和n—1两种类型的配子,这种染色体异常的配子与正常的配子结合可产生单体型(2n-1)和三体型(2n+1)两种合子(图6)。不分开发生在受精卵早期的卵裂阶段,便可形成由三体型(2n+1)和单体型(2n-1)两个细胞系所组成的嵌合体(图7)。

(2) 染色体遗失:在细胞分裂由中期向后期的进程中,如果某一条染色体由于偶然的行动落后,没有能进入任何一个子细胞核,这样细胞核便少了某一条染色体,叫染

图6 示起源于配子形成中的染色体不分开而产生的三体型

(2n+1)和单体型(2n-1)的合子

图7 示受精卵早期卵裂中染色体不分开所形成的嵌合体(XO/XYY)

图8 示起源于配子形成中的染色体遗失而产生的单体型(2n-1)合子

色体遗失。遗失发生在配子发生中,便可形成n和n-1两种类型的配子,后者与正常配子结合,即形成单体型(2n-1)合子(图8)。遗失发生在受精卵早期的卵裂阶段,则可形成单体型(2n-1)和二倍体(2n)两个细胞系所组成的嵌合体(图9)。

图9 示受精卵早期卵裂中染色体遗失所形成的嵌合体(XY/XO)

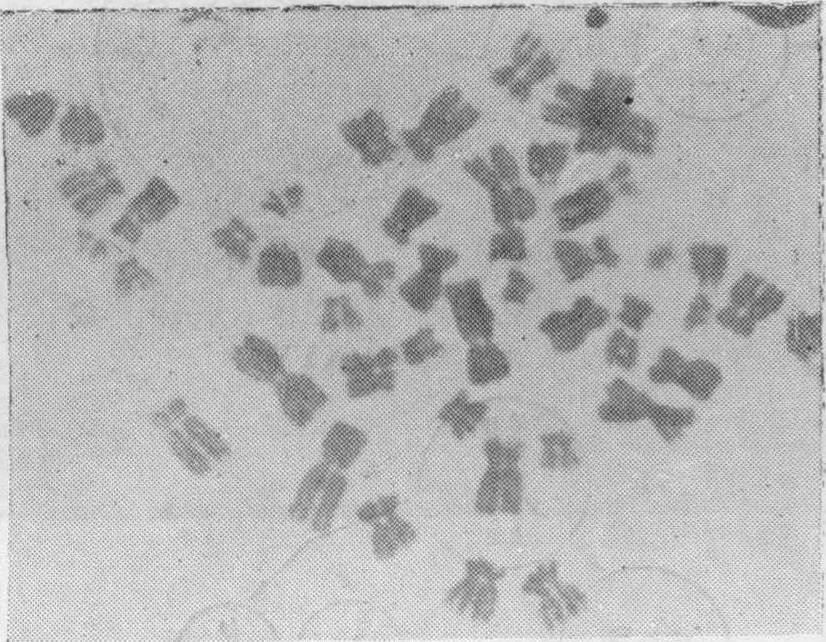

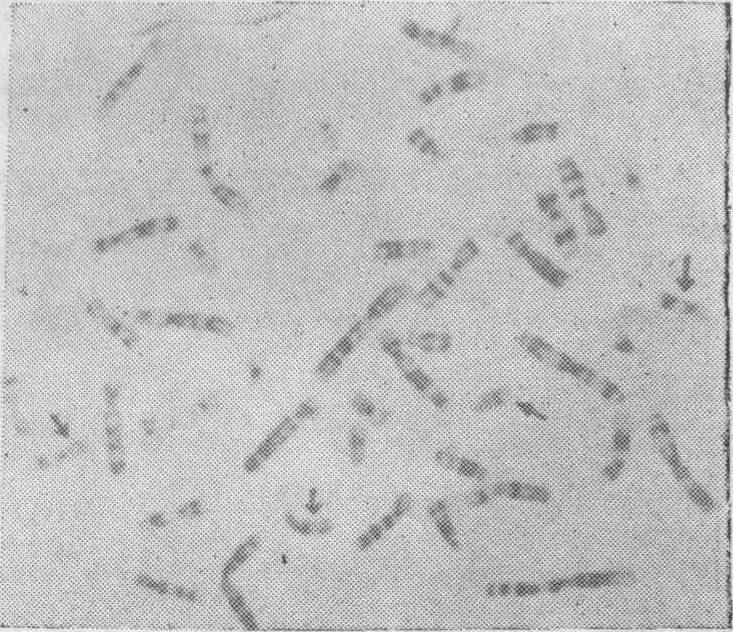

(3) 核内复制:在细胞有丝分裂中,染色体及其着丝粒虽已完成了正常的复制,但由于某种干扰,纺锤体形成受到破坏,该细胞内的46对姊妹染色单体不能分开,细胞也不能进行分裂,因而在间期时形成一个含四倍染色体(4n)的细胞核。当这个细胞进入下次有丝分裂时,其每

图10 一个核内复制的中期染色体照片

图11 示受精卵早期卵裂中染色体核内复制所形成的嵌合体(2n/4n)

一染色体都回复到正常的复制和分开状况,因此,在中期细胞内便可见到每4条姊妹染色单体整齐排列的现象。叫核内复制(图10)。核内复制发生在精原细胞或卵原细胞的有丝分裂中,则可形成含92条染色体(4n)的精原或卵原细胞,经过减数分裂则可形成含46条染色体(2n)的配子,这种异常的配子与正常的配子结合,则可形成含69条染色体的三倍体。核内复制发生在受精卵第一次卵裂中,则可形成四倍体。核内复制发生在受精卵的早期卵裂中,则可形成具四倍体(4n)和二倍体(2n)两个细胞系的嵌合体(图11)。染色体结构畸变 七十年代以前,用常规技术仅记载了4p-综合征(WoIf-Hischhorn syndrome),5p-综合征(Cri-du-chat Syndrome,或猫叫综合征),″5q-综合征,13q-综合征,18q-综合征,21q-综合征等少数类型。七十年代以来,由于应用了鉴别力高的染色体显带技术,至今在新生儿和成人中已记载的染色体结构畸变近300余种,几乎涉及到每一号染色体的长、短臂,甚至每一个区或带,除携带者(带有染色体结构异常,但染色体物质的总量仍为二倍体的、表型正常的个体)外,均有不同程度的智力和发育障碍,目前记载较多的新的常染色体综合征有50余种。

(1) 缺失(del): 当某一染色体发生断裂而未能重接时,则将形成一个具有着丝粒和一个或多个无着丝粒的节段。无着丝粒节段由于在细胞分裂中不能定向移动,一般被遗失在细胞质中;被保留下来的具有着丝粒节段,由于丢失了部分遗传物质,故称为缺失。任何一条染色体的长臂或短臂的末端节段缺失,称为末端缺失(terdel)。任何一条染色体的长臂或短臂的某一中间节段遗失称为中间缺失(inter del)。在人类中,至今已记载的末端缺失有40余种; 中间缺失有10余种。在常染色体方面,较常见的有5p-综合征,这个综合征于1963年由Lejeune等描述,由于出生后哭声象猫叫而命名为猫叫综合征。现已记载近200例,约70%为女性患者。其发病率约为1/50000。绝大多数病例是由于一个早复制的B组染色体的短臂缺失35~55%所致。其主要特征是智力、生长和运动障碍,小头,圆脸,反常的机敏面容,内眦赘皮。眼裂下斜,眼距宽,缩颌,50%的患者有心血管异常。在性染色体方面,较常见的有46,X,del(X)(q21:)(图12)。

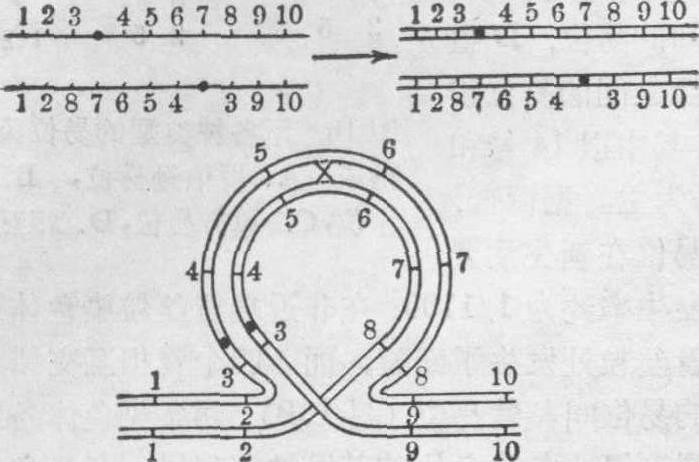

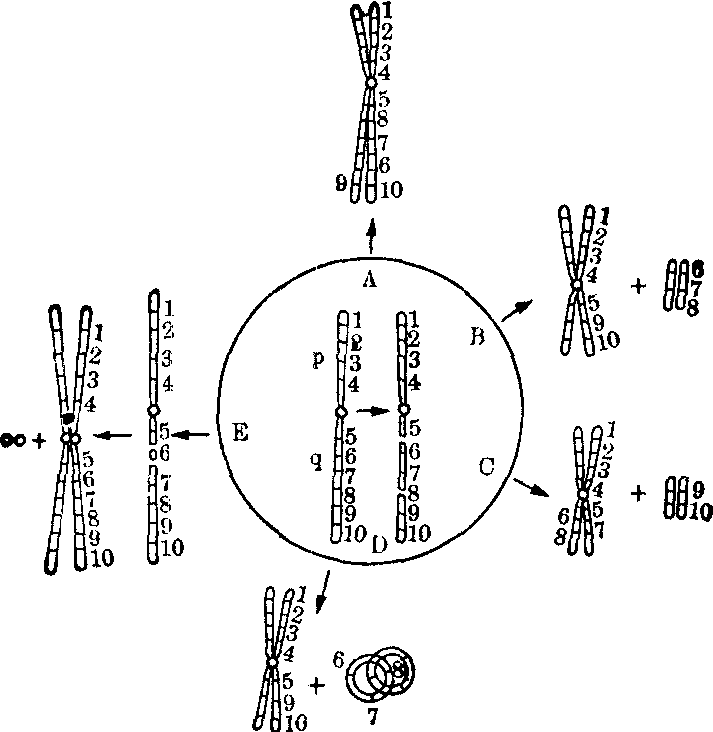

(2) 倒位(inv):某一染色体同时发生两次断裂,其中

图12 46,X,del(X)(pter→q21:)患者的外观及核型图

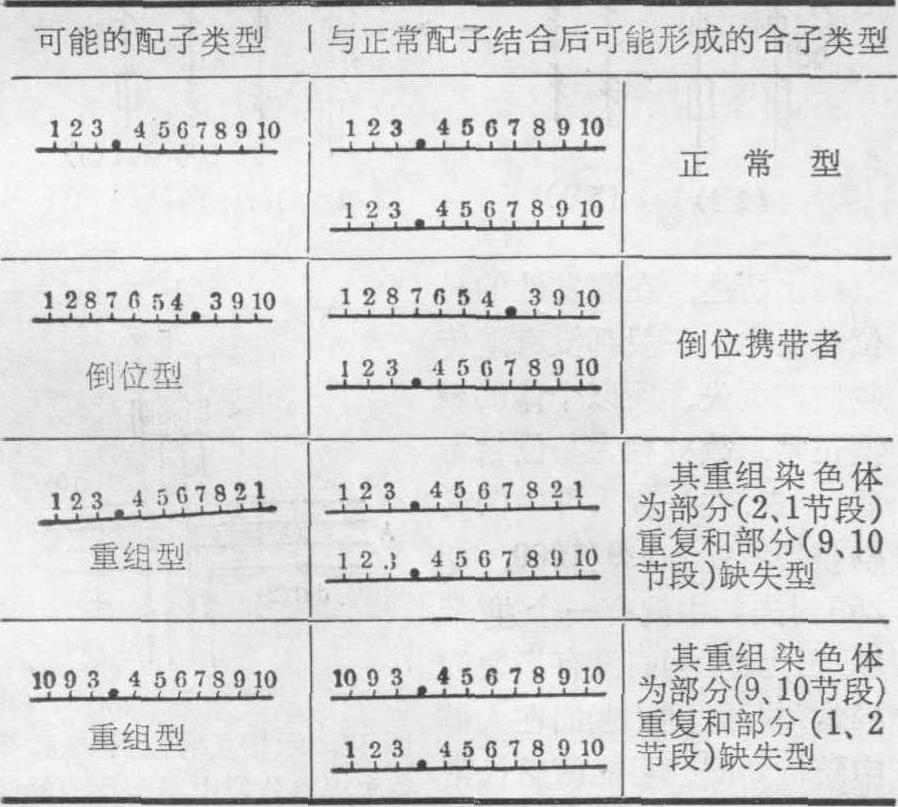

间节段旋转180°后重新连接起来,其位置被颠倒了,称为倒位。如果被颠倒的是具有着丝粒的中间节段,则称为臂间倒位; 如果被颠倒的节段仅涉及到长臂或短臂的某一节段,则称为臂内倒位。在人类中至今已记载的臂间倒位有50余种,所涉及的染色体有1,2,3,4,5,7,8,910,11,13,16,17,18,19,X和Y等号,其中以9号染色体臂间倒位的频率最高,约占1/100,其断裂点多发生在短臂的1区和长臂的1区3带上。由于原发性的倒位畸变一般没有遗传物质的丢失,其个体不具有表型的改变,故被称为倒位携带者。如果夫妇一方为某一号染色体臂间倒节段的携带者,根据在配子减数分裂中同源染色体节段相互配对的特性,在第一次分裂的中期将形成特有的倒位圈(图13)。根据经典的遗传规律,经过同源染色体

图13 示在倒位节段携带者的第一次成熟分裂中期,可见的倒位圈示意图

之间的交换,理论上可形成4种不同的配子,其中有2种配子各带有一条重组染色体。它们分别与正常的配子相结合,则可形成4种类型的合子。其中仅一种为正常者;一种为表型正常的倒位携带者;其他两种为部分重复和部分缺失的重组型(表1)。表1 示由臂间倒位节段携带者所产生的配子与正常配子结合所形成的合子类型

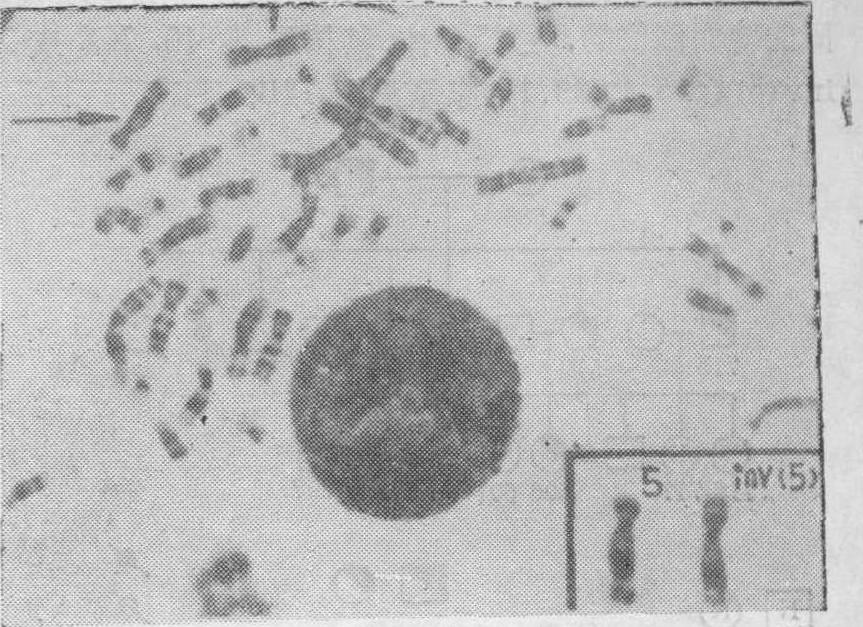

46,XX或XY,inv(5)(p15.1 q33.1):先证者,男,1979年11月7日出生,第二胎,表型正常,在新生儿普查中发现其核型为46,XY,inv(5)(p15.1q33.1)(图14A)。

中期染色体图

高分辨染色体图

图14A 46,XY,inv(5)(p15 q33)的中期染色体图和46,XX,inv(5)(p15.1q33.1)的高分辨染色体图

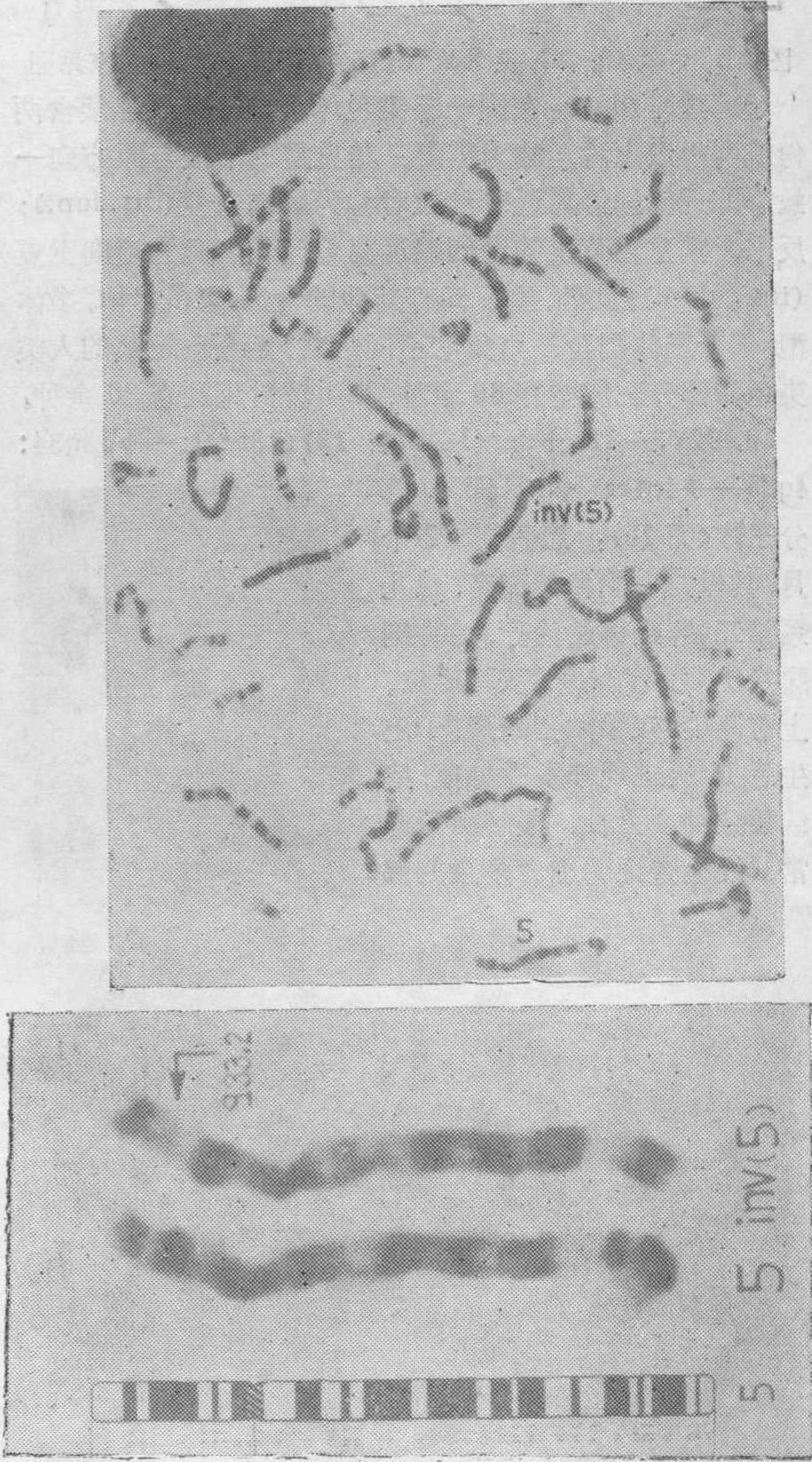

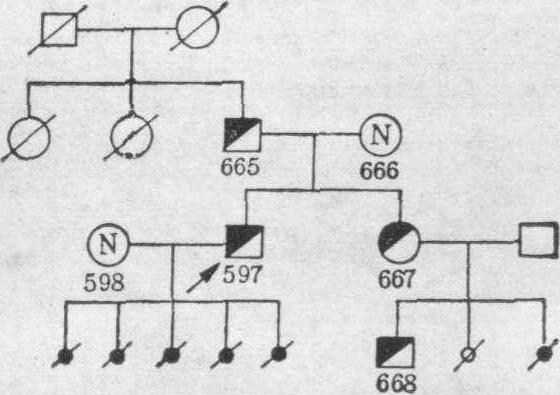

图14B 一个46,XX或XY,inv(5)(p15.1 q33.1)的家系图

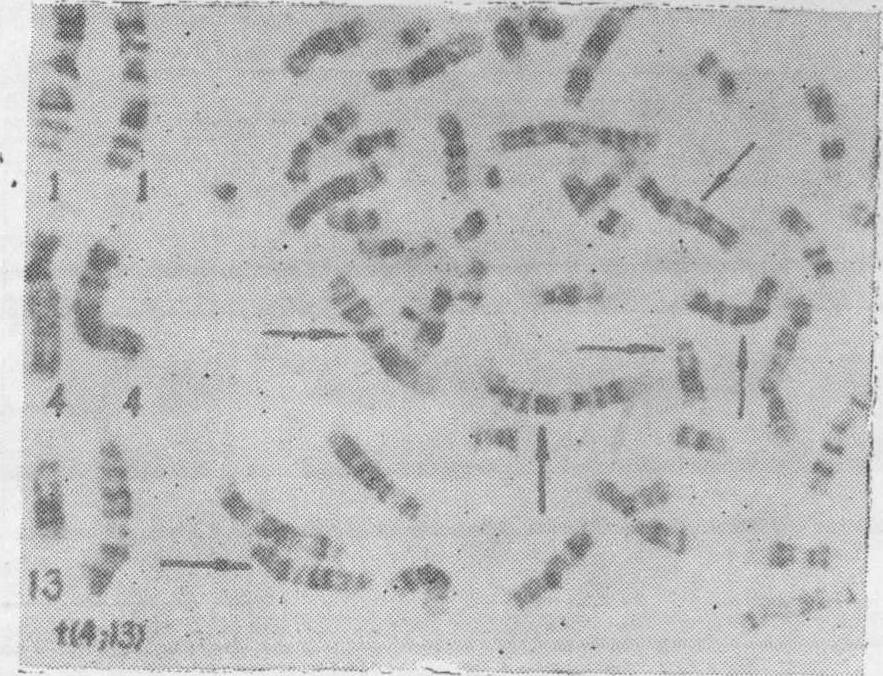

(3) 重复(dup):在同一条染色体上某一节段连续含两份或两份以上者,称为重复。其重复的节段与原方向一致,即近侧端仍靠近着丝粒者称为顺向重复(dir.dup.);反之,其重复节段的近侧端远离着丝粒者称为反向重复(inv,dup.)。此外,重复尚有其他的含义,象多倍体,多体型,部分三体型全是重复的不同形式,至今已记载的人类染色体部分三体型有80余种,其中较常见的有20余种。46,XY,-13,+der(13)t(4; 13)(13pter:→ 13q34:

4q25→4qter) pat,即4q部

图15 46,XY,-13,+der(13)(13pter→13q34:4q25→4qter)pat,4q部分三体患者的外观及染色体图

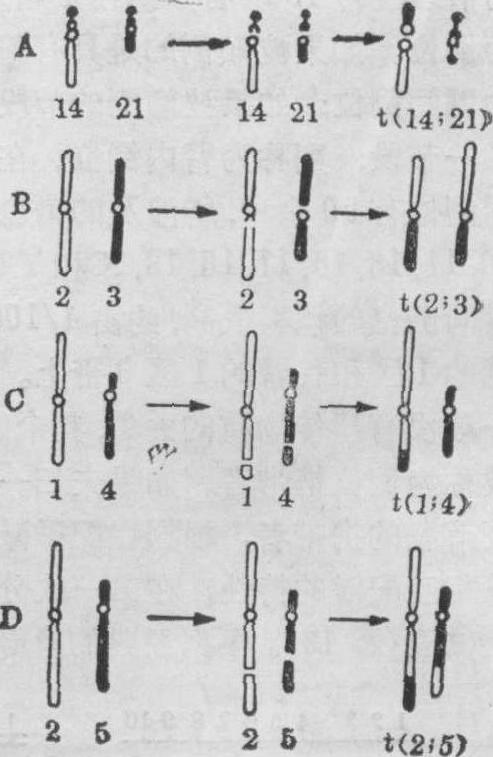

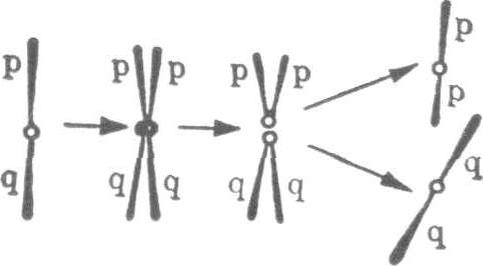

分三体(图15): 患者男,2个月,其母第一胎自然流产,患儿系第二胎,经保胎治疗,足月剖腹娩出,面容痴呆、双耳低位、上腭高尖、双手六指畸形,于出生后17天出现阵发性抽搐,持续数分钟或更长、缓解后无异常,经检查证明患者多余的部分三体片段 (4q25→4qter)系由携带者父亲遗传而来。(4)易位(t):从某个染色体断下的节段连接到另一染色体上叫易位。在D组和G组具近端着丝粒染色体之间通过着丝粒融合而形成的易位叫罗伯逊易位(rob)(图16A)。在人类中出现的15种类型早已被记载,其

中多数为13号和14号之间的易位,D组和G组之间的易位较少见,其中以14号和21号为主。据调查,这种易位在新生活婴中的发生率约为1/1100。在非近端着丝粒染色体之间由于近着丝粒处发生了断裂,而后四个臂相互交错重接而形成的易位叫整臂易位(图16B)。两条染色体各发生一处断裂,仅一条染色体的节段被接到另一条染色体上叫单方易位(图16C)。两条染色体各发生一处断裂,其节段相互交换重接而形成的两条结构上重排的染色体叫相互易位(rcp)(图16D)。这是人类中最多的一类染色体结构畸变,至今已记载150余种,在新生活婴中的发生率约为1/500~1/1000。三条或三条以上的染色体各自发生断裂,其节段相互交换重接而形成的具有结构重排的染色体叫复杂易位。由相互易位和复杂易位这种原发性的结构上重排而形成的染色体统称为衍生染色体(der)。

图16 示各种类型的易位染色体的形成。A.罗伯逊易位,B.整臂易位,C. 单方易位,D.相互易位

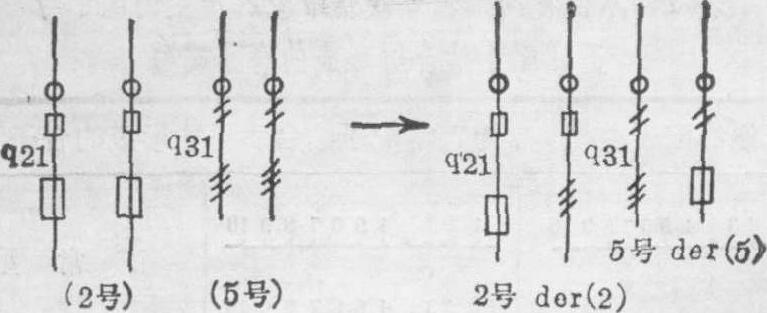

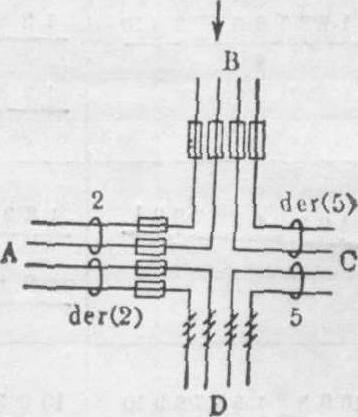

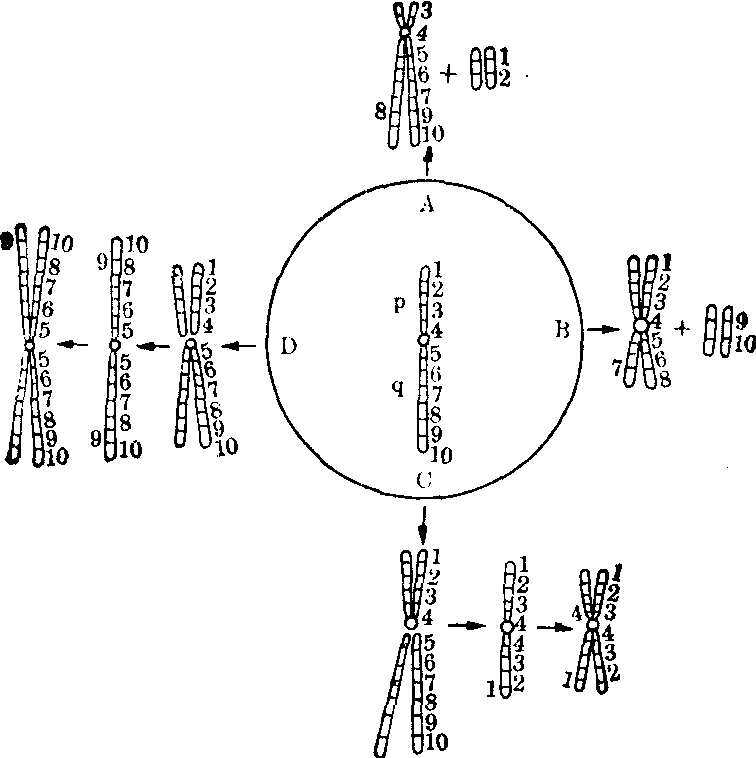

综上所述,在原发性的易位畸变中,一般都没有遗传物质的丢失,所以个体的表型正常,故被称为易位携带者。据查,在一般人群中仅易位携带者就有1.9/1000,即250对夫妇中就有一个携带者。因为他(她)们没有表型的异常,故通过他(她)们在人群中随机婚配,可能给后代带来患染色体病的高度风险。例如配偶中一方为2号和5号染色体间的相互易位携带者,核型为46,XX或XY,t(2;5)(q21,q31)。根据在配子形成的减数分裂中同源染色体节段相互配对的特性,在第一次分裂中期将形成相互易位型的四射体(图17)。根据经典的遗传规律,理论上至少可形成18种类型的配子。他们分别与正常配子结合,则至少可形成18种合子其中仅一种为正常,一种为表型正常的易位型携带者(表2)。

图17 示相互易位携带者第一次成熟分裂中期所形成的四射体。A、B、C、D代表各号染色体末端至断点的染色体节段

表2 相互易位携带者可能产生的18种类型的配子及其与正常配子结合可能形成的合子类型

| 染色体分离 后配子类型 | 与正常配子可能形成的合子核型 |

| AB CB AD CD AB CD AD CB | 46,XX或XY,-5,+der(5),t(2;5)(q21;q31) 46,XX或XY,-2,+der(2),t(2;5)(q21;q31) 46,XX或XY 46,XX或xY,-2,-5,+der(2),+der(5),t(2;5) (q21,q31) |

| AB AD CB CD AB AB* CD CD* CB CB* AD AD* AB CB CD AD CB CD AD AB CD AD AB CB AD AB CB CD | 46,XX或XY,-5,+der(2),t(2:5)(q21;q31) 46,XX或XY.-2,+der(5),t(2;5)(q21;q31) 46,XX或XY,+2-5 46,XX或XY-2,+5 46.XX或XY-2,-5,+2der(5),t(2;5)(q21;q31) 46,XX或XY,-2,-5,+2der(2),t(2;5)(q21:q31) 47,XX或XY,+der(5),t(2;5)(q21;q31) 45,XX或XY,-2,-5,+der(2),t(2;5)(q21;q31) 47,XX或XY,-2,+der(2),+der(5),t(2;5)(q21;q31) 45,XX或XY,-5 47,XX或XY,+der(2),t(2;5)(q21:31) 45,XX或XY,-2,-5,+der(5),t(2;5)(q21;q31) 47.XX或XY,-5,+der(2),+der(5),t(2;5)(q21;q31) 45,XX或XY,-2 |

*要产生这四种类型的配子,必须在着丝粒和交换点之间的中间节段中发生交换。

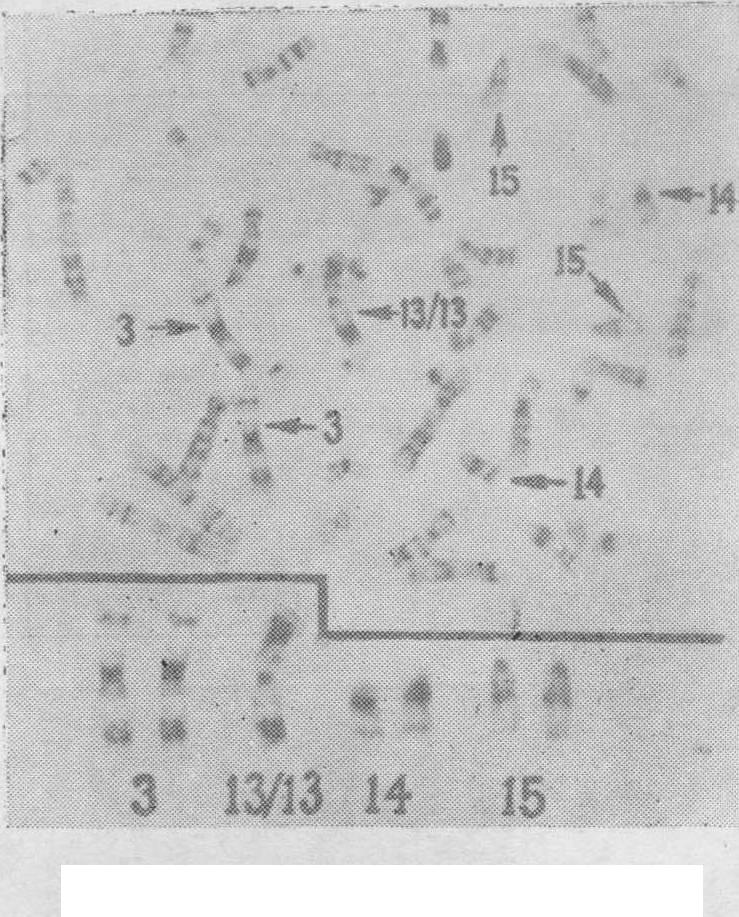

46,XY/45,XY,t(13;13)(13qter→13p12::13p12→13qter):携带者,男,38岁,结婚2次,第一个妻自然

45,XY,t(13;13)(p12;p12)(占64%)45,

图18 46,XY/45,XY,t(13; 13)(p12; p12)的罗伯逊易位型嵌合体的染色体图

流产8次,均于妊娠2个月内流产,因此离婚,女方与他人再婚、生育正常。本人再婚后,第二个妻也在2个月内自然流产3次,临床上找不到任何原因。夫妻表型正常,外周血淋巴细胞和皮肤细胞培养及G显带染色体分析,其妻核型正常,本人核型为46,XY/45,XY,t(13;13)(图18),是一个同源的13号染色体之间的罗伯逊易位型的嵌合体。在淋巴细胞中异常核型占64%,在皮肤细胞中异常核型占45%。46,XY或XX,t (15; 17) (15pter→15q22.3::17p13.1→17pter; 17qter→17p13.1::15q22.3→

高分辨染色体图

中期染色体图

图19A 46,XY,t(15; 17)(q22.3; p13.1)的中期染色体图

图19B 一个46,XX或XY,t(15; 17)(q22.3;p13.1)的家系图

(5) 插入(ins):在涉及一个或二个染色体的三断裂重接中,一个染色体臂内发生两次断裂所切下来的一个节段,插入到同一条染色体的同一臂的或另一臂的或另一条染色体的断裂处叫做插入。如果插入节段的带的顺序与着丝粒的关系同原来的位置关系,叫顺向插入(dir ins);相反,插入节段的顺序被颠倒了则叫反向插入(inv ins)。

(6) 四断重排:可能发生的四断重排的种类是很多的。此处举一已知病例为例,该病例涉及三个染色体的双相互易位,46,XX,t(1; 3)(3; 9)1qter→1p12::3p13→3pter;1pter→1p12::3p13→3q25::9q22→9qter;9pter →9q22::3q25 →3qter)。断裂和连接发生在第1号染色体短臂1p12带,第3号染色体短臂3p13带,第3号染色体长臂3q25带和第9号染色体长臂9q22带等处。1p12和3p13的远段互换了;同样地,3q25和9q22的远段也互换了。

(7) 末端重排(ter rea): 当带有着丝粒的两条染色体的断片的断端与断端相连接,虽然存在有两个着丝粒,但仅一个具有主缢痕功能的染色体,这种重排称为末端重排。如45,XX,ter rea(12; 14) (12qter→cen →12p13::14p13→14qter),其断裂和连接发生在12号和14号染色体带12p13和14p13处,而12号染色体着丝粒作为主缢痕出现。

(8) 等臂染色体(i):具有等同的两臂的染色体,常由于着丝粒错分裂所造成。等臂染色体的两臂是由姊妹染色单体的长臂或短臂组成的。至今在人类中记载较多的有46,X,i(Xq);46,X,i(Xp); 45,X/46,X,i(Xq)等。

(9) 环形染色体 (r): 染色体两臂远侧段各发生一次断裂,其具有着丝粒节段的两个断端重接呈环状,叫环形染色体,又称为着丝粒环;如果是由某一无着丝粒节段的两个断端重接呈环状,则称为无着丝粒环。至今在人类中记载较多的环形染色体有r(4)、r(6)、r(8)、r(9)、r(13)及r(X)等。

(10) 双着丝粒染色体 (dic): 带有两个具有主缢痕功能的着丝粒的染色体叫双着丝粒染色体。由于它有两个具主缢痕功能的着丝粒,在细胞分裂中,如果每个着丝粒被相反地拉向一极,则会形成染色体桥,因此大多是一种非稳定型的染色体结构畸变。在人类中的双着丝粒染色体除了在罗伯逊易位型结构畸变中较常见外,其他已记载的类型有dic(Y) (p11); dic(X) (p11); dic(8; 22),(p23; p13)等,它们的共同特征是两个着丝粒较靠近,这可能是它们能在细胞中稳定存在的原因。

染色体结构畸变的形成 染色体断裂和变位重接是形成染色体各种结构畸变的基础。

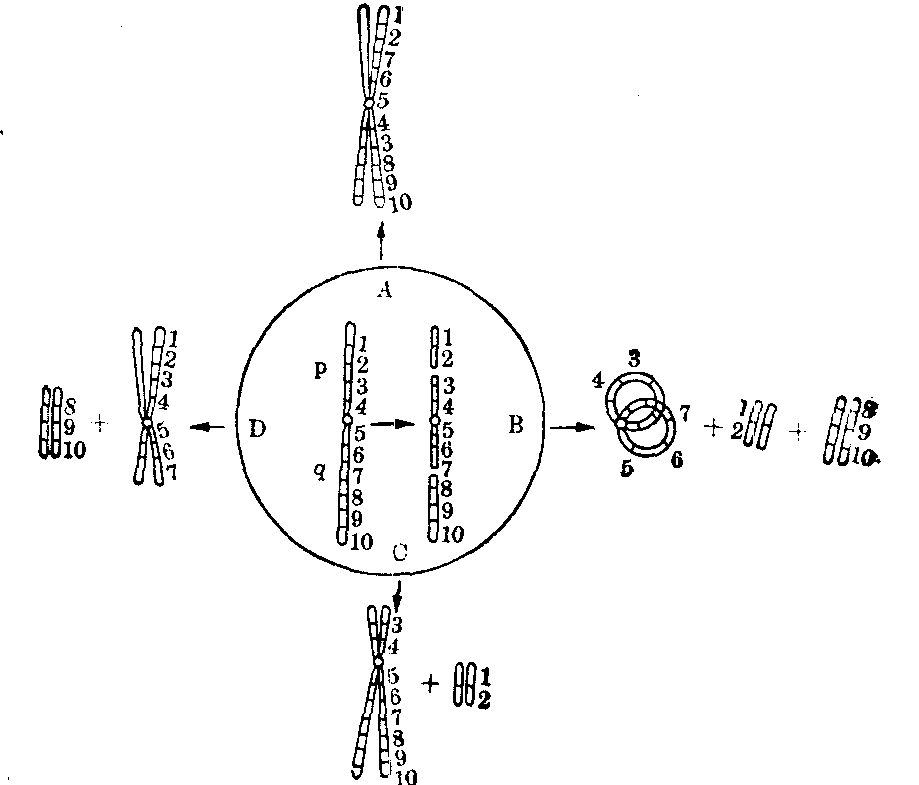

(1) 单个染色体的断裂与变位重接: 当某一染色体发生一次断裂时,必然形成一个有着丝粒和一个无着丝粒的断片,无着丝粒断片由于在细胞分裂中不能定向移动而被丢失,有着丝粒断片则根据其断点的位置不同可形成不同类型的末端缺失染色体。即当其断点发生在长臂和短臂上时,则形成长臂或短臂末端缺失的染色体 (图20A、B)。其断点发生在近着丝粒处时,该有着丝粒的长臂或短臂通过一次染色体复制,则可形成其短臂或长臂的等臂染色体(图20C、D)。某一染色体在一臂内同时发生两次断裂,将形成一个有着丝粒的和二个无着丝粒的断片。当中间断片发生180度扭转后重接,则可形成臂内倒位染色体(图21A);当中间断片被丢失,则可形成中间缺失染色体(图21B);当末端断片被丢失,则可形成末端缺失染色体(图21C);当中间断片的两断端重接,则可

图20 示单个染色体发生一次断裂后可能引起的染色体结构畸变

A.短臂缺失 B.长臂缺失 C.短臂等臂染色体 D.长臂等臂染色体

图21 示单条染色体的一臂同时发生二次断裂后可能引起的染色体结构畸变

A. 臂内倒位 B. 中间缺失 C.末端缺失 D.无着丝点环 E. 微小体

(2) 两个染色体的断裂与变位重接:

❶姊妺染色单体间的断裂与变位重接:在细胞分裂处于G2期至中期的染色体是由两条姊妹染色单体组成的。这个时期,在两条

图22 示单条染色体的长短两臂同时各发生一次断裂后可能引起的染色体结构畸变

A.臂间倒位 B.环形染色体 C,D.末端缺失

图23 示在两条姊妹染色单体上同时各发生一次断裂后可能引起的染色体结构畸变

A. 单体交换 B. 末端缺失 C.双着丝粒体及其进一步的演变 D. 等臂染色体

❷同源染色体间的断裂与变位重接在两条同源染色体上同时各发生一次断裂和变位重接的结果,可以导致同源染色体交换,可以形成末端缺失染色体,末端重排和双着丝粒染色体等。在两条同源染色体上同时各发生一次以上的断裂和变位重接的结果,除上述类型畸变外,尚可形成中间缺失染色体,臂内或臂间倒位染色体、正位或倒位重复染色体、等臂染色体、环形染色体等。

❸非同源染色体间的断裂与变位重接:当两条非同源染色体同时各发生一次断裂,通

图24 示在两条姊妹染色单体上同时发生一次以上的断裂后可能引起的染色体结构畸变

A.中间缺失 B.臂内倒位 C.正位或倒位重复D. 臂间倒位 E. 环形染色体

图25 示在两条非同源染色体上同时发生一次以上的断裂可能形成的插入型畸变

A.顺向插入 B.反向插入

(3) 其他: 某一细胞的三条或三条以上的染色体同时发生一次或一次以上的断裂和变位重接的结果可以形成复杂易位型染色体。如果某一中期染色体发生着丝粒错分裂,则可形成其长臂或短臂的等臂染色体(图26)。

图26 示由中期染色体的着丝粒错分裂所形成的短臂和长臂的等臂染色体

嵌合体和异源嵌合体 一个由两种或多种具不同核型的细胞系所组成的个体,如果其不同核型的细胞系起源于同一个合子者叫嵌合体 (mos); 起源于一个以上的合子者叫异源嵌合体(chi)。

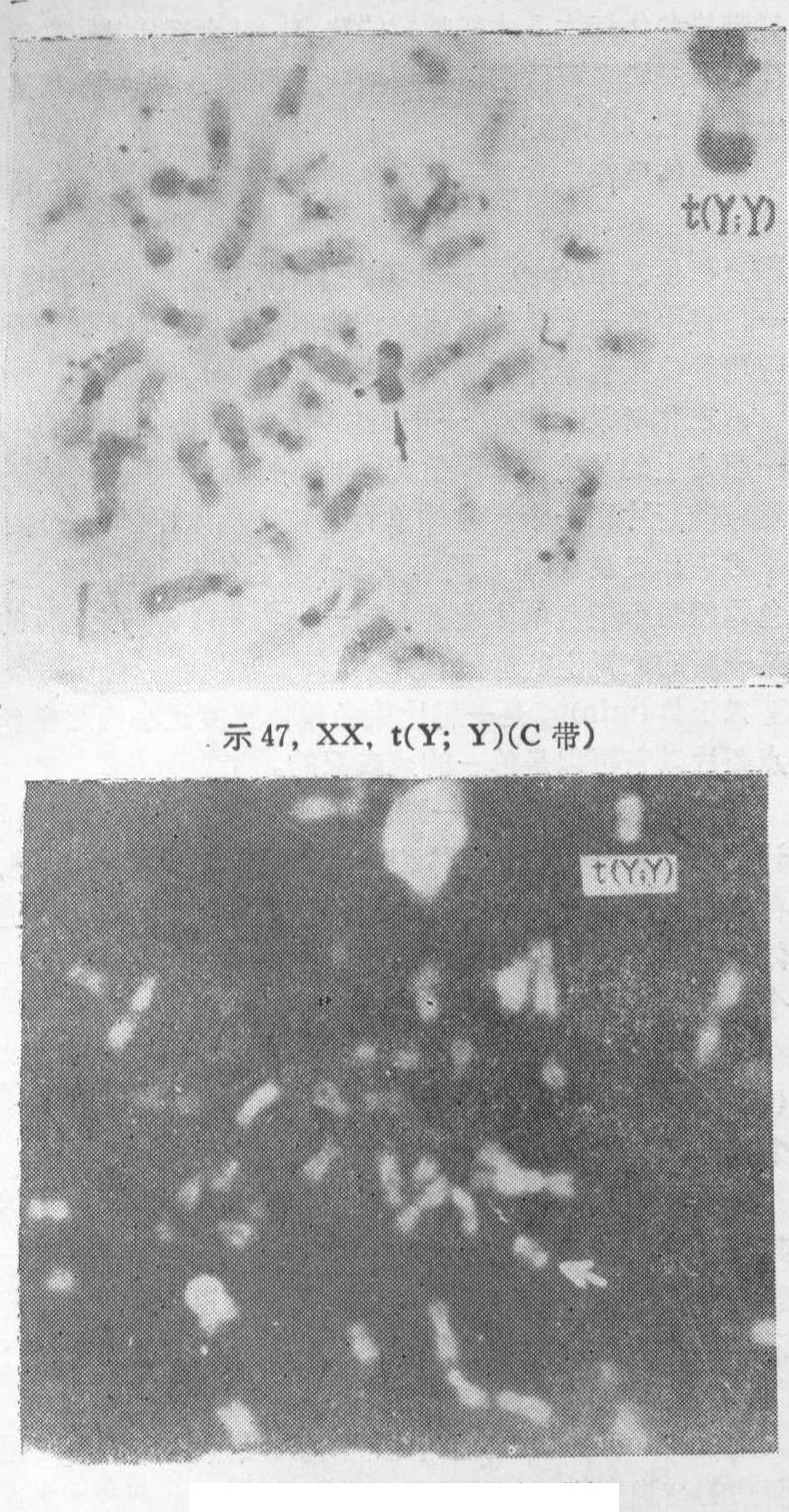

(1) 嵌合体:当染色体不分开、染色体遗失、染色体核内复制,以及在染色体断裂和变位重接基础上产生的各种类型的染色体数目和结构畸变发生在受精卵的早期卵裂中,则可形成各种染色体数目和结构畸变的嵌合体。45,XO/46,XX/47,XX,t (Y; Y) (Yqter→cen→Yp1:: Yq11→Yter)(图27A):患者8岁,社会性

示47,XX,t(Y;Y)(Q带)

图27A 45,XO/46,XX/47,XX,t(Y;Y)嵌合体患者的染色体图

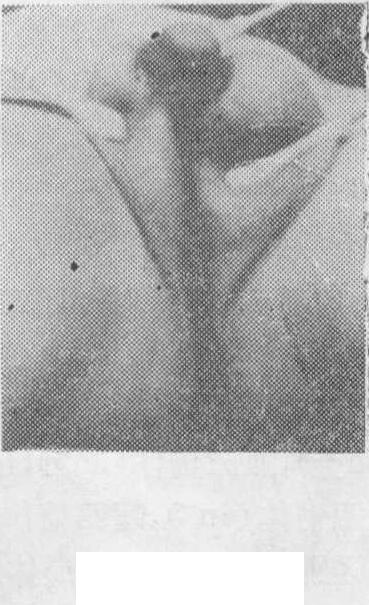

示外观 示外生殖器

图27B 45,XO/46,XX/47,XX,t(Y; Y)(pl; q11)嵌合体患者的外观及外生殖器

别男,智力正常,高105cm,外生殖器畸形,阴茎长2cm,直径1cm,远端龟头样膨大,由两支阴茎海绵体组成,未见尿道海绵体,尿道口径为0.9cm,位于阴茎基部,阴囊细小,分两半,右侧空虚,左侧有一睾丸与附睾(图27B),镜检睾丸有大量曲细精管,散在睾丸间质细胞,附睾内衬柱状上皮,有纤毛细胞。左侧盆腔由有一个末端具有繖部结构酷似输卵管的管状物,其下方有一个3×0.3×0.2cm的主要由胶原纤维所组成的条索状物。外周血、皮肤、条索状性腺染色体检查均为具有三种细胞的嵌合体。血型分析为纯一的A型,MN型,P阳性、CCDe型,证明患者起源于同一个合子。

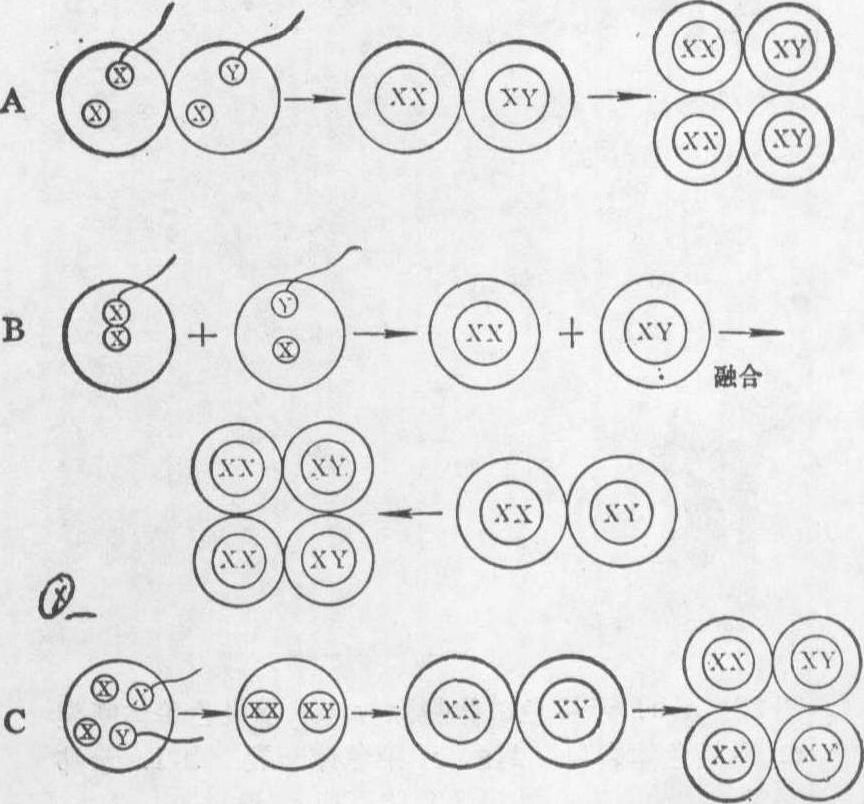

(2) 异源嵌合体: 当两个具有正常染色体组的X精子和Y精子同时使一个正在孤雌分裂的卵子的两个卵裂细胞受精,或使两个分离的卵子受精所成的两个胚胎,后来融合;或使一个卵核和一个极体受精;均可形成具XX/XY性染色体组成的雌雄嵌合的异源嵌合体(图28)。其

图28 示异源染色体形成的可能途径

A.示两个孤雌分裂的卵子分别同X、Y精子受精而形成XX/XY的过程 B. 示两个分离的卵子分别同X、Y精子受精而后融合而形成XX/XY的过程C.示一个卵原核和一个极体分别同X、Y精子受精而形成XX/XY的过程

染色体诱发畸变 又称获得性染色体畸变,可参见下页的附录。

附录 获得性染色体畸变(自ISCN,1978)

指机体的细胞在后天的各种内外诱变因素的影响下所发生的染色体畸变和染色单体畸变。这种畸变发生在体细胞中可遗传给子细胞,发生在生殖细胞中可遗传给其子代。其主要类型如下:

染色单体畸变 在某一染色体的一条单体上发生的畸变。

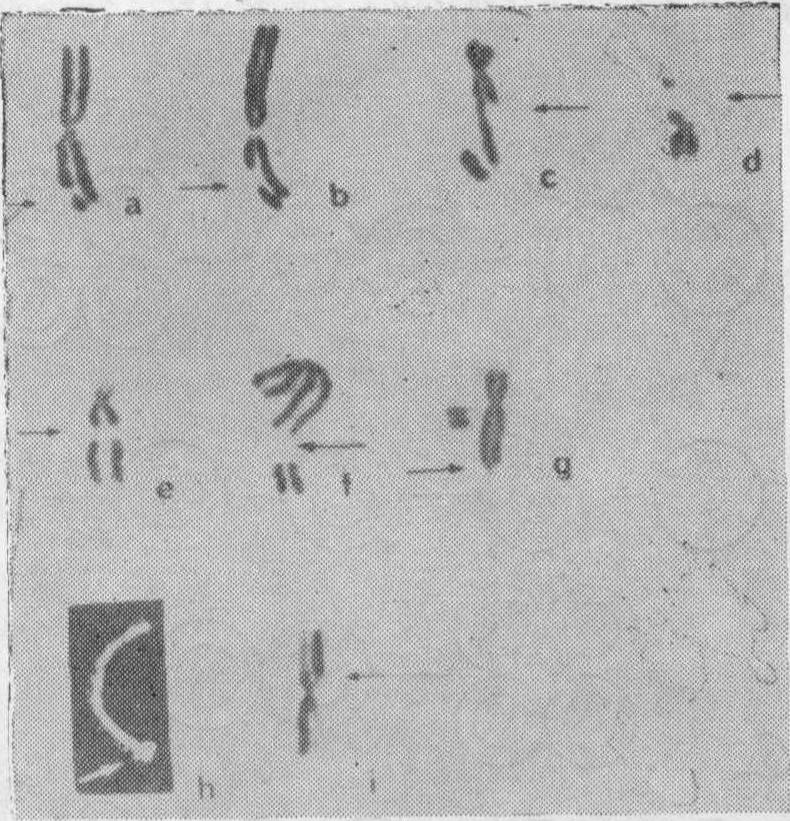

染色单体裂隙(ctg) 位于一条染色单体上的一种非染色质损伤所引起的非染色区 (图29a、b)。

染色单体断裂(ctb) 位于一条染色单体上的一种具有清楚的非线形性节段的间断(图29c、d)。

图29 a,b.示染色单体裂隙c,d.示染色单体断裂e.示染色体裂隙 f,g. 示染色体断裂 h,i. 示姊妹染色单体互换

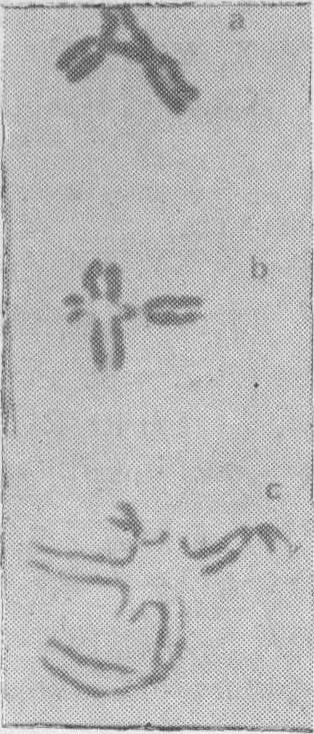

染色单体交换(cte) 两个或多个染色单体断裂而后变位重接的结果。在不同染色体的染色单体之间的交换又叫互换,在同一染色体的染色单体之间或染色单体内的交换叫内换。在两个染色体的染色单体之间互换的结果,在细胞分裂的中期可形成三射体(tr)和四射体(qr); 而在三个或三个以上的染色单体之间的互换,则可形成复合射体(cx)(图30)。

姊妹染色单体交换(sce) 系某一染色体的两条染色单体之间的同源节段的互换。通常要用放射自显影术或专门的染色方法才能检出(图29h、i)。

染色单体缺失(ct del)和染色

图30 a. 示三射体b. 示四射体c. 示复合射体

单体倒位(ct inv) 这是只有在显带染色体标本上才能鉴定的畸变,前者系指某一染色体的单一染色单体的某一带型顺序的缺失;后者系指某一带型顺序的被颠倒。染色体畸变 在某一染色体的两条染色单体的同一座位上发生的畸变。

染色体裂隙(csg) 一个染色体的两条染色单体的同一位点上的一个非染色质损伤的不着色区。它是等位裂隙和等位染色单体裂隙的同义词(图29e)。

染色体断裂(csb) 一个染色体的两条染色单体的同一座位上的具染色质损伤的间断,将导致产生一个无着丝粒的断片和一个异常的单着丝粒染色体(图29f、g)。染色体交换(cse) 两个或多个染色体断裂后,同一染色体的两个染色单体重接到同一染色体或另一染色体的某一新的位置上的情况。

微小体(min) 是一种比染色单体宽度还小的无着丝点断片。它可以是单一的或成双的。

粉碎(pvz) 系指某一细胞中出现的,其数目不可能计算的染色单体和染色体裂隙或断裂的情况。偶然地,在一个细胞内仅一个或几个染色体被粉碎而其余的染色体形态正常。例如pvz(1)表示在一个细胞内仅具有一个被粉碎的1号染色体。

染色体提前凝缩(pcc) 指一个细胞核处于分裂间期(G1、S、G2期)的细胞提前进入有丝分裂期的状况。当一个处于S期的核遭受pcc时常出现粉碎现象。

标记染色体 一条形态异常的染色体,在某一肿瘤及其细胞株的全部或大部分细胞中存在,这样的染色体一般就被称为该肿瘤及其细胞株的标记染色体(mar)。标记染色体的存在常常是说明某一肿瘤及其细胞株起源于同一个祖先细胞的有力证据。

克隆(Clone) 指由单个祖先细胞经过有丝分裂发展而来的细胞群体。一般当某一细胞群体的全部或多数细胞具有同样或者有关异常的染色体组成的时候,常推论其起源于同一个克隆。

肿瘤细胞群体

众数(mn) 在直接检查某一肿瘤或经过短期培养的肿瘤细胞群体的染色体时,其中大多数或多数细胞所具有的染色体数目叫做该肿瘤细胞群体的众数。当某一细胞群体的众数接近于二倍体时可称为近二倍体(2n+),当其众数细胞的染色体数小于46时叫亚二倍体(2n-);相反,当其大于46时叫超二倍体(2n+)。当某一细胞群体的众数无法精确地计数,但其染色体数目位于或者近似于三倍体或四倍体范围内时,可以相应地叫近三倍体(3n±),亚三倍体(3n-),超三倍体(3n+);近四倍体(4n+),亚四倍体(4n-),超四倍体(4n+)等。其中2n+和3n-之间的区别是: 2n+细胞群体的大多数细胞的染色体数目小于2n+n/2;相反,3n-的大多数的染色体数目大于2n+n/2。其他3n+和4n-的区别可据此类推。当某一细胞的染色体数目等于某一倍数性的水平,但带有获得性的数目和/或结构畸变的染色体时,可相应地叫做假二倍体和假三倍体。

干系(sl) 在一个直接的或经过短期培养的肿瘤细胞群体标本中,所观察到的最常出现的染色体构成的细胞系叫干系。如果这个肿瘤细胞群是经过长期培养的,则应用符号in vitro(体外培养或离体培养)。在一个肿瘤细胞群体中除了干系外的其他细胞系,可称作副系(sdl)或亚系(sub-line)。当一个肿瘤细胞群体的许多细胞系具有某一共同的标记染色体时,则说明该肿瘤细胞群体可能是一个起源于同一祖先细胞的克隆。为了清楚地记录某一肿瘤的染色体构成,一般采用两个用句号分开的符号系列。第一个系列是指出带有某一个染色体数目的各类细胞数; 第二个系列是指出已经过核型分析的带有不同的染色体组成的各类细胞数。例如:46=5/49=10/52=4。46,XY=2/49,XY,+1,+8,+12=9/49,XY,+X,+1,+7=1/52,XY,+X,+X,+1,+7,+22,+22=4。说明这个肿瘤共计数了19个细胞。有5个细胞具有46条染色体,10个细胞具有49条染色体,4个细胞具有52条染色体。核型分析有2个细胞为46,XY;9个细胞为49,XY,+1,+8,+12; 一个细胞为49,XY,+X,+1,+7;4个细胞为52,XY,+X,+X,+1,+7,+22,+22。

染色体畸变

人体染色体数目及结构是比较稳定的,不因种族、肤色及地区而有所不同。染色体的数量及染色体上基因间的一定排列顺序和空间关系的完整性,对人体的正常发育是不可缺少的。由于某种内因或外因引起染色体数目或结构发生变化,这种变化称为染色体畸变或染色体异常。常染色体及性染色体均可发生畸变。由于染色体畸变,破坏了染色体的完整性,引起的疾病称染色体疾病或染色体异常综合征。在人类中,已发现300余种染色体病,在一般人群中其发生率为5%,在新生活婴中占1%。

染色体畸变的原因 在外环境中由于有物理(如各种辐射线)、化学(如某些药物、农药、工业毒物)以及生物(如病毒)等各种因素的影响,导致染色体发生畸变。发生染色体畸变的内环境因素,往往是母龄较高,在卵细胞的成熟过程中减数分裂失常,染色体不分离,染色体不能平均分配到两个子细胞中去。

染色体畸变的类型 包括染色体数目畸变和结构畸变两种。

染色体数目畸变 染色体数目畸变,是来源于生殖细胞成熟过程中染色体的不分离,或染色体的行动迟缓。数目畸变又分为两种类型:多倍体和非整倍体。

(1) 多倍体: 如果在减数分裂过程中整套染色体全部都没有分离,则可形成二倍体的生殖细胞。当这样的精卵结合后,则形成多倍体的受精卵,发育成多倍体的个体。多倍体是以染色体单倍体n为基数成倍增加,正常人体为二倍体(2n),以3n即三倍体以上称多倍体。曾有人发现三倍体流产胎儿和婴儿,这种婴儿往往生后不久即行夭亡。

(2) 非整倍体: 即异倍体。与多倍体不同之处在于生殖细胞成熟过程中,减数分裂时只有个别染色体发生了不分离。如第21对染色体不分离,结果形成的生殖细胞有24条染色体(第21号染色体有一对)和22条染色体(缺第21号染色体)两种。如前者与正常生殖细胞结合,便产生有47条染色体的个体,其中第21号染色体呈三体性,导致21三体综合征即先天愚型,这在人群中发生率为1/600。如减数分裂中XX这一对性染色体不分离,结果形成的卵细胞为22 +XX及22+O两种。与正常精子结合后就会出现46,XXY的先天性睾丸发育不全症或46,XXX超雌综合征或45,XO的先天性卵巢发育不全症。

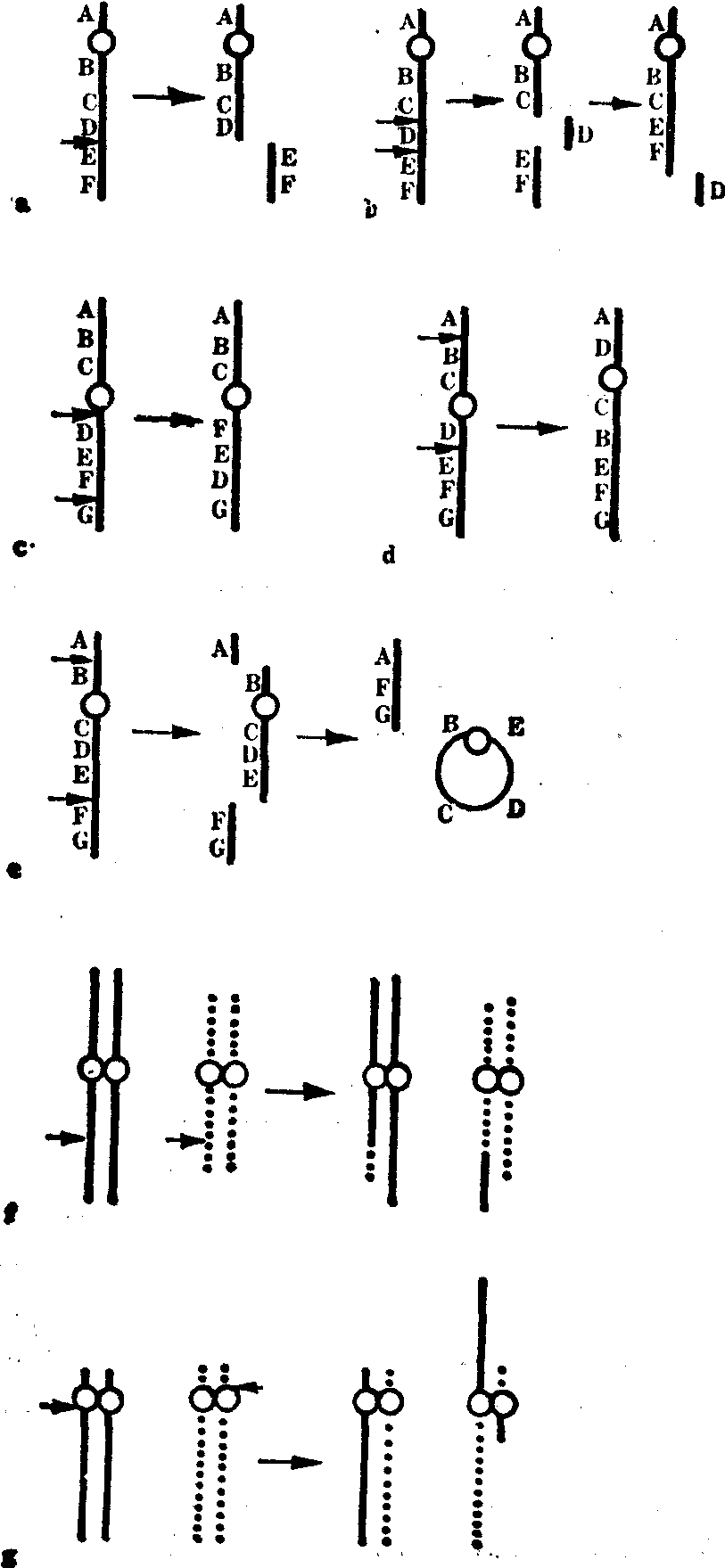

染色体结构畸变

a.末端缺失; b.中间缺失;c.臂内倒位;d. 臂间倒位;e.环形染色体;f.相互易位;g.罗伯逊易位

染色体结构畸变 导致染色体结构畸变的主要原因是染色体断裂及变位重排,可发生在细胞周期的各个时期或第一次成熟分裂前期。由于染色体断裂,在重新连接时发生差错,使染色体的部分结构发生了改变。如缺失、重复、倒位及易位等(见图)。

(1)缺失:即染色体臂的部分丢失。由于染色体断裂,断下来的断片未与断端相接,造成遗传物质的部分缺失,从而导致异常。如46,XX,5p-患者女性,第5号染色体短臂缺失了一部分而引起猫叫综合征(5p-综合征)。又如46,XY,13q-患者为男性,第13号染色体长臂部分缺失而引起视网膜母细胞瘤。

(2)重复:即染色体臂的部分重复。由于一条染色体的断片接到同源染色体的相应部位,造成一条染色体缺失片段,而另一条染色体重复了片段。通过重复可研究在相对基因位点上这一重复基因组的效应。

(3) 倒位:是指一条染色体的断片倒转了180°又重新连接,结果改变了基因的原有顺序。简单的倒位是由两个断裂造成的。当倒位段包含着丝粒在内时,为臂间倒位;如倒位段无着丝粒时,则为臂内倒位。

(4) 易位:是一条染色体断裂后,其断片错接到另一条非同源染色体上去的结果。两条非同源染色体同时发生了断裂,断片互换位置后相接,称为相互易位。如果易位发生在两个具有近端着丝粒的一大一小的染色体时,一条在靠近着丝粒处长臂断裂,另一条在短臂断裂,长短臂交叉易位结果形成一个大型中着丝粒染色体和一小型染色体,这种易位称为罗伯逊易位(或称着丝粒融合)。易位畸变中,多为易位携带者,一般没有遗传物质的丢失,故表型正常。按遗传规律,携带者的配子成熟分裂过程中,可形成多种类型染色体不平衡的配子,故易位携带者与正常人婚配后,可造成流产及染色体病的高度风险。

(5) 等臂染色体:染色体分裂时着丝粒不是纵向分裂,而是横向分裂,致使两条姐妹染色体的短臂和长臂,分别成为两条等臂染色体。长臂等臂染色体上有两倍长臂上的基因,而缺少短臂上的基因;反之短臂等臂染色体上有两倍短臂上的基因,而缺少长臂上的基因。在带有这种等臂染色体的生殖细胞与正常生殖细胞结合时,就会使受精卵染色体的某一臂(短臂或长臂)为三体性而另一臂(长臂或短臂)为单体性。

(6) 环形染色体:染色体两个臂末端都发生断裂,除了两个断片都丢失以外,两个残余末端相连接而形成环形染色体。有时,两个断片也相接成一个断片。

(7) 双着丝粒染色体:两个非同源染色体断裂后,两个具有着丝粒的断片相连形成双着丝粒染色体。染色体结构畸变的表示方法有两种体系。

(1)简式体系: 可在染色体总数及性染色体组成后标以染色体结构变化的类型及所涉及染色体的断裂点。如46,XY,t(2;5)(q21:q31),表示结构异常类型为易位重排(以符号t示之),所涉及的为第2号染色体及第5号染色体(因有2个染色体发生变化,则用: 将它们分开),断裂点分别为2q21和5q31。

(2)繁式体系:除了识别重排类型外,还按其染色体带的组成来确定每个衍生的异常染色体,也就是说将断裂片段和重排都予以描述。单个冒号(:)表示染色体断裂,而双冒号(::)表示染色体断裂和重接;染色体臂端用ter表示,长臂臂端为qter,短臂臂端为pter。如将上述的简式体系46,XY,t(2;5) (q21:q31)写成繁式体系,则为:46,XY,t(2;5)(2pter→2q21::5q31→5qter;5pter→5q31::2q21→2qter),表示断裂和重接分别发生在第2号和第5号染色体长臂的2q21和5q31带上,这些带的远侧片段即2q21→2qter及5q31→5qter在这两个染色体之间发生了互换。先写出染色体号数最小的衍生染色体(即第2号染色体)带的组成,为2pter→2q21::5q31→5qter; 再写出染色体号数较大的衍生染色体(即第5号染色体)带的组成,为5pter→5q31::2q21→2qter。

描述染色体及其畸变的常用符号见下表。

描述染色体及其畸变常用的符号

| A—G | 染色体分组号 |

| 1—22 X,Y p q ace b cen ∶ ∷ | 常染色体编号 性染色体 染色体短臂 染色体长臂 无着丝粒断片 断裂 着丝粒 断裂 断裂与重接 |

| cs ct del dic dup i inv mat pat Pcc rcp rec rod sce t ter → / | 染色体 染色单体 缺失 双着丝粒 重复 等臂染色体 倒位 来自母体 来自父亲 早熟凝集染色体 相互易位 重组染色体 罗伯逊易位 姐妹染色单位互换 易位 末端 从…到… 嵌合型 |

- 成才率是什么意思

- 成才环境是什么意思

- 成才观是什么意思

- 成才规律是什么意思

- 成批是什么意思

- 成批买卖货物是什么意思

- 成批出售是什么意思

- 成批制造是什么意思

- 成批加工是什么意思

- 成批地买进是什么意思

- 成批处理是什么意思

- 成批生产是什么意思

- 成批的土匪是什么意思

- 成批的数量是什么意思

- 成批租片是什么意思

- 成批购买是什么意思

- 成批运送大宗货物是什么意思

- 成批运送的生日礼物是什么意思

- 成报是什么意思

- 成招是什么意思

- 成拴是什么意思

- 成据是什么意思

- 成排成堆地浮着是什么意思

- 成揸揸是什么意思

- 成操是什么意思

- 成效是什么意思

- 成效和业绩是什么意思

- 成效显著是什么意思

- 成教是什么意思

- 成教化,助人伦,穷神变,测幽微。是什么意思

- 成数是什么意思

- 成数再保险是什么意思

- 成数分保是什么意思

- 成数分保合同是什么意思

- 成数分配方式是什么意思

- 成数合同再保险是什么意思

- 成数合同分保是什么意思

- 成数溢额再保险是什么意思

- 成数溢额混合再保险是什么意思

- 成数转分再保险是什么意思

- 成文是什么意思

- 成文宪法是什么意思

- 成文昭是什么意思

- 成文法是什么意思

- 成文法系是什么意思

- 成文群是什么意思

- 成斋是什么意思

- 成斋箴是什么意思

- 成料是什么意思

- 成斯文是什么意思

- 成新折扣法是什么意思

- 成方是什么意思

- 成方便读是什么意思

- 成方切用是什么意思

- 成方制剂是什么意思

- 成方加减法是什么意思

- 成方圆是什么意思

- 成方遂假冒卫太子案是什么意思

- 成方集验是什么意思

- 成无己是什么意思