染色体rǎn sè tǐ

存在于细胞核中能被碱性染料染色的丝状或棒状体。1918年《植物学大辞典》:“染色体: 植物之增殖,赖细胞分裂之作用,通常细胞多不能直行分裂,必俟其中所含之核分裂后,始从而分裂之,所谓间接分裂法是也。其核之外,被以核膜,中含一个或数个之仁,又有丝状物质相合而为网状,此丝名曰线质丝,网之各处有着色性之颗粒,谓之染色质粒。当核分裂时,网状体着色颇著,且生错综之丝条,谓之核丝。后核丝变为一定数之大线条,谓之染色体。”◇染体、染色物、色素体。

染色体

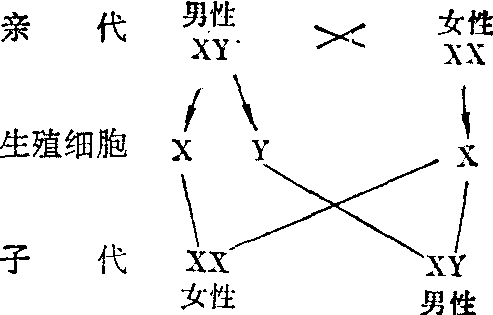

细胞核内一些着色较深的长条状物质,主要成份是核蛋白,具有特殊功能、特殊个性和特殊结构的小体。它是细胞内遗传物质的主要载体,在细胞分裂过程中可以清楚地看见染色体的形态。人体细胞有46个染色体成对存在,分为22对常染色体和1对性染色体。女性的性染色体是xx,男性的性染色体是xy。生殖细胞(精子和卵子)的染色体只有体细胞的一半,精细胞中有的是x染色体,有的是Y染色体。卵细胞都是X染色体。当卵子受精后称为合子,染色体又恢复为23对。故子代的半数染色体来自父亲,另半数来自母亲。

染色体

在细胞有丝分裂过程中,细胞内出现的被硷性染料染色较深的核蛋白构造。主要成分是核酸,其中脱氧核糖核酸 (DNA) 是遗传的主要物质基础,因此可以认为染色体是生物体遗传信息的载体。人类染色体共有46条,可配成23对,其中22对为常染色体,男女共有。一对为性染色体,男女相异。女性为一对相同的染色体,即含两条X染色体,男性为一对异型的染色体,即一条X染色体和一条Y染色体。人类体细胞中的染色体,按一定方式排列起来就构成了核型。染色体的数目和形状是相当稳定的,但又是可变的,如果一个人染色体的数目或形状发生了明确的变化,就会发生染色体病,包括常染色体异常和性染色体异常的疾病。

染色体chromosome

核中具有特殊结构、载有遗传物质、能准确自我复制、易被碱性染料着色的线状物。

染色体由脱氧核糖核酸(DNA)、组蛋白和少量的非组蛋白及核糖核酸(RNA)组成。每个物种的染色体都具有一定的数目、形态、结构和功能,其一切可见特征只在细胞分裂中可以观察。不分裂的细胞(间期细胞核)中通常只能观察到被碱性染料着色的网状物(电镜下为细丝状物)即染色质。染色体与染色质是细胞周期不同阶段上以不同形式存在的同一物质,说明染色体在细胞间和世代间存在着连续性。

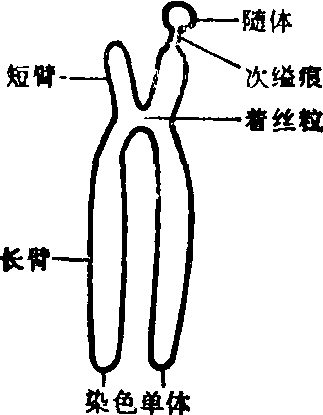

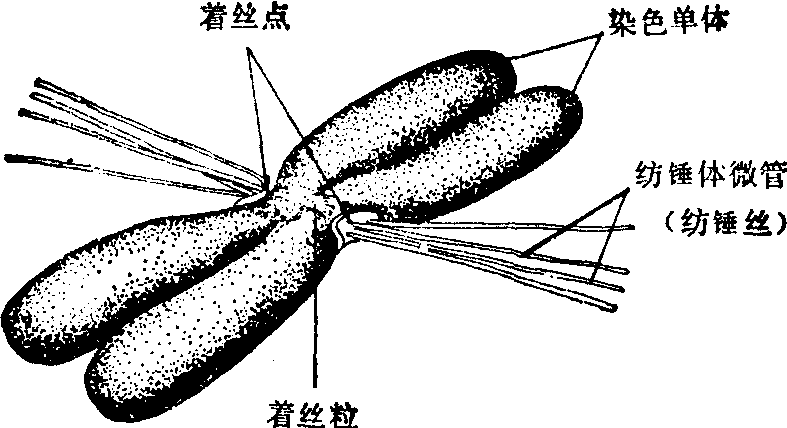

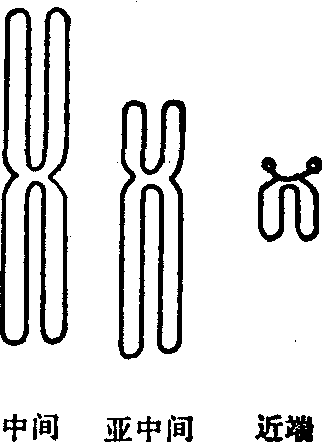

形态 细胞分裂过程中染色体始终处于动态变化之中,有丝分裂中期染色体形态特征比较典型、易于观察比较。中期染色体的形态主要用染色体长度 (大小)和着丝粒所在位置描述。染色体长度因物种而变化在0.5~30微米(μm)间,直径变化在0.2~3μm之间。一般植物染色体较动物染色体为大,高等植物中单子叶植物染色体大于双子叶植物染色体。一条中期染色体包含纵向并列的两条染色单体,它们只在着丝粒处相连在一起。每条染色体的着丝粒位置固定不变。着丝粒两侧的染色体部分称染色体臂。因着丝粒可位于染色体中部、近中部、近端部或端部,因此染色体臂可有长短不等的变化,依此有中着丝粒染色体、近中着丝粒染色体、近端着丝粒染色体与端着丝粒染色体。染色体的臂比是短臂与长臂之比,用以了解着丝粒在某一染色体上的位置。有的染色体上还有位置固定的次级缢痕,此区域与核仁形成有关,又称核仁形成区。次级缢痕的外端连着一个球状或棒状的染色体小段称为随体。染色体长短,着丝粒位置,臂比,次级缢痕的有无及位置,随体有无、大小等形态特征,在不同染色体之间相对稳定。加上近代的染色体显带技术,可有效地鉴别物种的特定染色体(见细胞核型)。

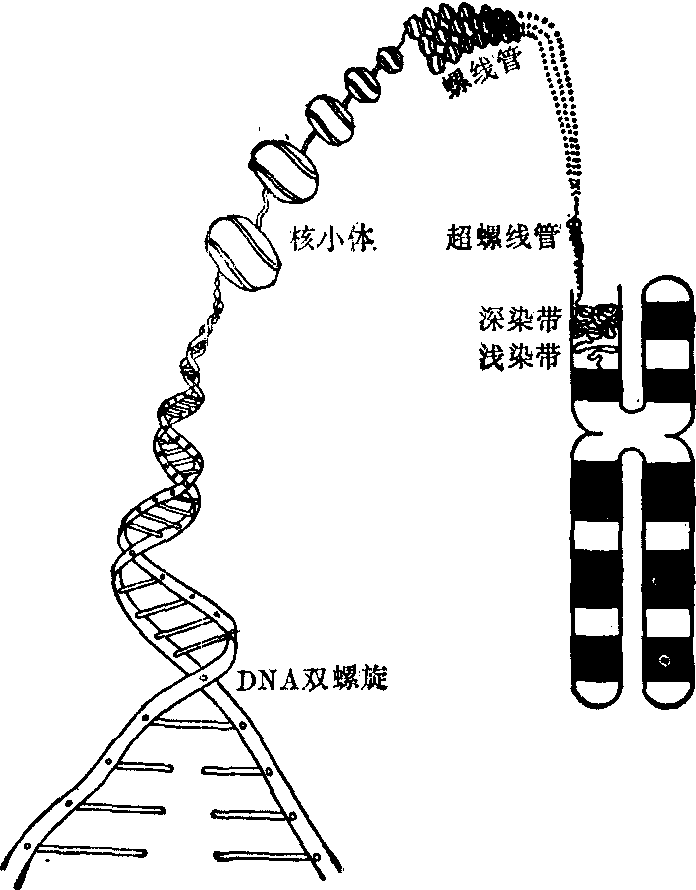

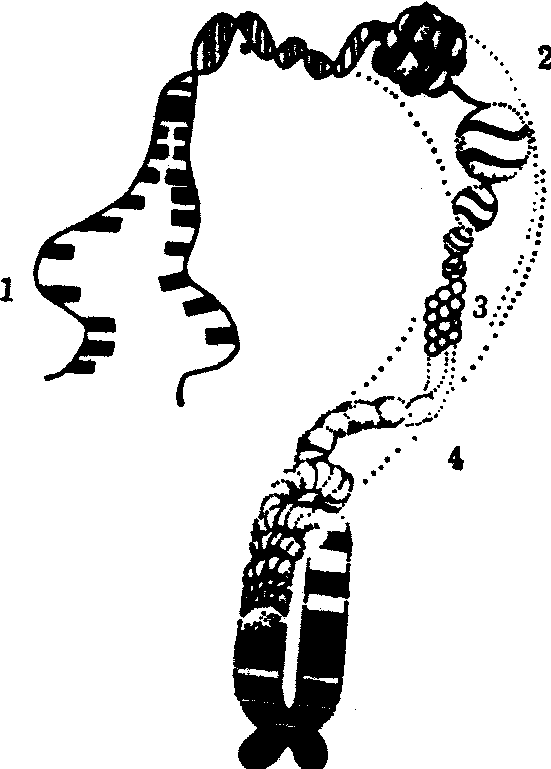

结构 细胞周期中染色质与染色体两种存在形式相互转化着。贝克 (A.L. Bak)等1977年认为从染色质到染色体的变化过程中存在着四级结构形式: ❶染色质的一级结构——染色质纤丝,由一条DNA分子缠绕于由组蛋白构成的核粒或核小体上形成的一条半珠状纤丝,这条半珠状染色质纤丝经过缠绕缩短,长度为原来的DNA分子的1/7,电镜下观察直径为100Å;

❷染色质的二级结构——螺线体,串珠状染色质纤丝经螺旋化形成外径300Å, 内径为100Å; 中空的线状结构称螺线体,其长度又压缩成原来染色质纤丝长度的1/6;

❸染色质的三级结构——超螺线体,螺线体进一步螺旋化则形成直径4 000Å(0.4μm)、 长约11~60μm的筒状结构,称超螺线体,其长度又压缩成原来螺线体长度的1/40;

❹染色质的四级结构——染色单体,超螺线体再经螺旋化与折叠,又缩短成原来长度的1/5,即约2~10μm长,这就是一条染色单体。故一条染色单体包含一条DNA分子。

根据染色反应及核酸含量的差别,染色质可区分为异染色质与常染色质。异染色质区因染色质纤丝高度螺旋化而紧密卷缩,故染色很深。而常染色质区染色质纤丝解螺旋而松散,染色较浅。不同生物各个染色体具有不同但却稳定的异染色质的分布区域。

染色体数目 各种生物具有不同而稳定的染色体数目变化很大。例如水稻有24条(12对)染色体; 普通小麦42条(21对)染色体;陆地棉有52条(26对)染色体;人类有46条(23对)染色体等。生物的生殖细胞只含有其体细胞染色体数的一半。体细胞中,凡形态结构功能相同的一对染色体称同源染色体,形态结构功能不同的染色体互称非同源染色体(异源染色体)。有些生物的细胞中经常出现额外染色体(超数染色体)称B染色体,其上不载遗传物质。动物和少数植物的细胞中,有1~2条决定性别的性染色体,称X、Y或Z、W等染色体,其余称常染色体或A染色体。人类的23对染色体中,男性有一对性染色体XY,女性有一对XX。

染色体遗传学说 19世纪下半期起,发现染色体数在细胞中与世代间呈现周而复始的规律性变化,与孟德尔根据豌豆杂交试验提出的遗传因子分离与自由组合行为具有惊人的一致性。20世纪初摩尔根根据果蝇性状连锁遗传研究,认定基因(遗传因子)位于染色体上,并呈直线排列,断定染色体是孟德尔遗传性状传递的物质基础,从而奠定了染色体遗传理论,并发展成细胞遗传学(经典遗传学)。

染色体chromosome

细胞中可被碱性染料着色的物体。最重要的遗传器官。每条染色体载有一个基因连锁群,含有一系列的遗传信息。真核生物染色体位于细胞核内。有自主再复制的能力。复制后随细胞分裂均等地分配到两个子细胞中去,并将遗传信息由上一代传递给下一代。具有以下特性:

❶化学组成稳定。为核酸和蛋白质的复合体,DNA与组蛋白是主要成分,各约占48%。其中DNA在生活的不同时期和各个组织细胞中含量不变。此外,还含有少量的RNA、非组蛋白和微量的类脂、多糖,以及钙、镁等金属离子。

❷形态结构特定。有丝分裂中期的染色体,基本是线状或棍棒状。包含两条并列的染色单体,并由着丝粒相联结。因着丝粒的位置不同,可分为中部和近中部着丝粒染色体、末端和近端着丝粒染色体两大类。每条染色体的形态、结构及大小,在物种内保持一致。

❸结构复杂。共分4级:第一级以核小体为基本结构单位,由DNA分子链连接成串珠状;第二级由相邻的每六个核小体旋绕成一个螺线体;第三级在螺线体基础上再旋转成圆筒状的超螺线体;第四级经超螺线体折迭成为染色单体。

❹行为变化有规则。在细胞分裂间期染色体进行自我复制,有丝分裂后期均等协调和随机地分别向两极转移。在高等生物的合子和个体中成对存在,称二倍体期;配子时只含有每对中的一个称单倍体期。

❺数目恒定。每一物种内的个体,及每一个体的任何体细胞,都有相同数目的染色体,并保持不变。不同物种间有一定差距。原核生物的染色体,实际上只是一个DNA或RNA的分子链,不与蛋白质相结合,也不螺旋化,呈线状或环状,个体的全部遗传基因都集中在此一连锁结构里。又称基因带(genophore)

染色体

细胞核中细胞有丝分裂时出现的,易被碱性染料着色的线状物。染色体长度0.5~30μm,直径0.2~0.3 μm。真核生物染色体主要由DNA、组蛋白、非组蛋白等多种物质组成,其所占比例分别为27%、66%和6%。原核生物的染色体既含有DNA,也含有RNA。不同生物的染色体的数目不同。例如,人的体细胞有46条(23对)染色体,水稻有24条(12对)染色体,果蝇体细胞有8条(4对)染色体。

染色体ranseti

在有丝分裂细胞中,由核内染色质高度螺旋化集结而成的线状或棒状小体,它是核内遗传物质的载体。间期细胞中染色体复原成染色质。在整个细胞周期中,染色体的凝缩和松展有着周期性变化,中期染色体则具有特定的形态结构:每个中期染色体都有一个狭窄区域,称为主缢痕。在主缢痕处,每个染色体的两条染色单体以着丝粒结构互相联系在一起;两条染色单体的外侧表层部位为着丝点,它与纺锤丝微管相接触。位于着丝点两侧的染色体片段称为染色体臂。有的染色体臂上还有副缢痕,某些特定染色体的副缢痕是核仁组织区所在部位。还有的染色体在副缢痕的外端连接一小段染色体称为随体。根据着丝点的位置不同,可将染色体分为:中间着丝点染色体、近中着丝点染色体、近端着丝点染色体和端着丝点染色体四类。各种生物的染色体数目是相对恒定的,通常以2n表示体细胞内的染色体数目,以n表示配子的染色体数目。例如,人类2n=46,n=23;玉米2n=20,n=10。恒定的染色体数和结构特点是物种的遗传特征之一。不同物种的染色体数目往往有很大差异,如一种马蛔虫变种2n=2,而一类蝴蝶(Lysandra)2n=382;一种菊科植物(Haplopappus gracillis)2n=4,而蕨纲瓶尔小草属的一些物种2n=1020。染色体数目的多少并不反映物种的进化程度,但对鉴别物种间的亲缘关系有着重要意义。此外,不同生物间的染色体形态差别也很大。

染色体chromosome

系细胞核内的特殊成分,实为DNA和组蛋白的复合体。在细胞分裂间期转变为大小不等的颗粒,此时叫染色质。染色质分布于细胞核中,比较集中在核膜的内表面,在细胞分裂期染色质逐渐螺旋卷曲成染色体。不同种的生物,其染色体数目和形状不同;同样生物的染色体形态和数目则是相对恒定的。如猪的染色体为38条(19对),人体细胞染色体46条(23对)。故染色体有种特异性。在细胞分裂时染色体可自我复制,将其上面的遗传信息传给子代,故染色体是遗传的物质基础。但染色体亦不是一成不变的,在各种复杂的内外因素作用下,染色体亦可发生变化。染色体变化情况复杂、多样,可表现为增多或减少、缺失或倒位等。任何染色体改变都可使遗传发生变异,人类培育新型生物种、型就是改变其染色体的某些方面。同时染色体的改变又是无数种先天畸型与遗传性疾病的基本原因。故染色体的研究工作繁杂而重要。

染色体

在分裂期的细胞核中由DNA、蛋白质和少量RNA组成染色线高度螺旋化的结构。每条染色体具两个端粒和一个着丝粒;某些染色体还具一个核仁形成区。细菌和病毒仅是DNA或RNA,不形成染色体。

染色体

细胞进行有丝分裂时在细胞核内出现的、易被碱性染料着色的丝状或棒状小体,故得名。染色体由核酸和蛋白质组成,是遗传的主要物质基础。各种生物的染色体有一定数目、形状和大小。体细胞的染色体通常是双倍体,有两组染色体。精子和卵子是单倍体,只有1组染色体。在雌雄异体的个体中,染色体分为两类:有关决定性别的叫性染色体,其余称为常染色体。如人的体细胞有46个染色体,其中44个是常染色体,2个是性染色体。男性有一个X和一个Y性染色体,女性有两个X性染色体。

染色体chromosome

在细胞分裂时期,染色质经过螺旋化及有规则的折叠,形成棒状结构,对碱性染料着色力强,所以称染色体。其主要化学成分为DNA、组蛋白和非组蛋白。DNA带有遗传信息,所以染色体也是遗传信息的载体。

染色体

细胞有丝分裂时期,细胞核内易被碱性染料着色的丝状或棒状小体。由核酸和蛋白质组成,是遗传的主要物质基础。各种生物的染色体有一定的大小、形状和数目。体细胞通常是双倍体,有二组染色体。精子和卵子是单倍体,只有一组染色体。在雌雄异体的个体中,染色体分为两类:性染色体、常染色体。如人体细胞共有46个染色体,其中44个是常染色体,2个是性染色体。男性有一个X和一个Y性染色体,女性有两个X性染色体。

染色体

染色质在细胞分裂期紧缩成为染色体,染色体是Waldeyer 1888年命名的。Sutton 1902年提出了遗传的染色体学说,Morgan 1910年又提出基因学说,认为遗传因子在染色体上呈线性排列,Watson和Crick 1953年提出DNA的分子结构和基因的密码学说。从门德尔1865年提出的遗传因子学说起,至今经历了一百多年,才阐明染色体是遗传的物质基础。

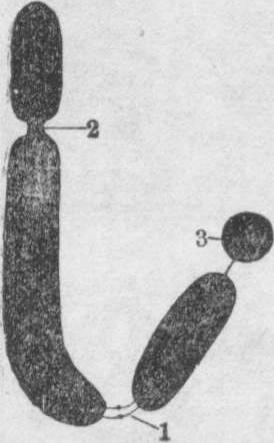

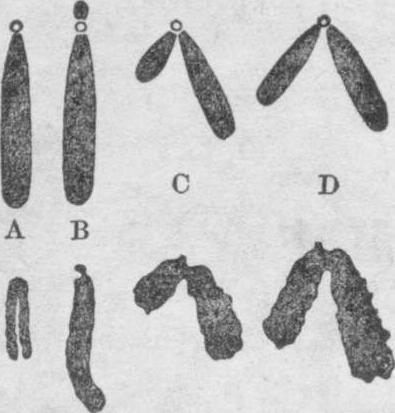

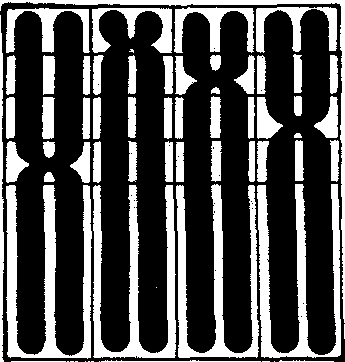

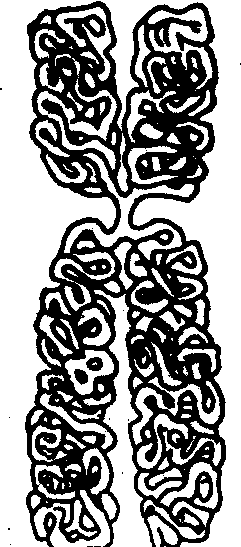

染色体易被碱性染料染色,并呈Feulgen反应阳性,在细胞分裂中期紧缩成一定的形状和大小(图1),每种生物有它固定的染色体组(图2)。在细胞分裂中期,每个染色体都与纺缍体丝相连,相连处染色体直径略窄,名着丝点或初缢痕。着丝点的位置决定染色体的形状(图3),在正中的称中央着丝,染色体呈等臂;偏一端的称亚中央着丝,染色体呈长臂和短臂; 靠近一端的称近端着丝,染色体的一个臂很短; 在末端的叫末端着丝,染色体呈杆状。染色体末端名末端粒,它在分裂间期固着在核被膜的内层,当染色体断裂时,游离的染色体片段不能与末端粒粘连而与其它染色体断面连接,它使染色体的整体保持稳定。

图1 染色体形态

1.初缢痕(着丝点) 2.次缢痕(核仁形成区) 3.随体

图2 正常的中期染色体(男性)

图3 染色体种类上行为示意图,下行为染色体的摄影图

A.末端着丝染色体 B.近端着丝染色体 C.亚中央着丝染色体 D.中央着丝染色体

染色体在分裂中期是由一对染色单体组成,两者在着丝点结合。除初缢痕外,有的染色体有次缢痕,在染色体上它有一定数目和位置,作为识别染色体的标记,其中一部分是核仁组织中心(NOR)所在。在次缢痕的游离端的染色体称为随体。

电子显微镜下的切片标本不能分辨出染色体的微细结构,均为深染的团块。它究竟是如何由分裂间期核内的染色质紧缩成的,组成染色质的DNA分子在体内如何排列的? DNA由于同组蛋白结合而螺旋盘绕成为核体,单位核体藉H1组蛋白又螺旋盘绕成直径20~30nm的染色质。组蛋白在DNA紧缩中起重要的作用。将分裂中期染色体的组蛋白提取后,在电镜下见到染色体中心是由非组蛋白蛋白分子构成的支架,DNA分子呈襻状在周围铺开(图4)。每襻长约25μm,两端附着在支架上。

图4 脱去组蛋白的染色体片断

以多负电荷硫酸葡聚糖夺去染色质纤维中的组蛋白分子。染色体中心由非组蛋白蛋白分子构成支架,脱去组蛋白的DNA呈襻状,两端起始于支架,延伸长达25μm

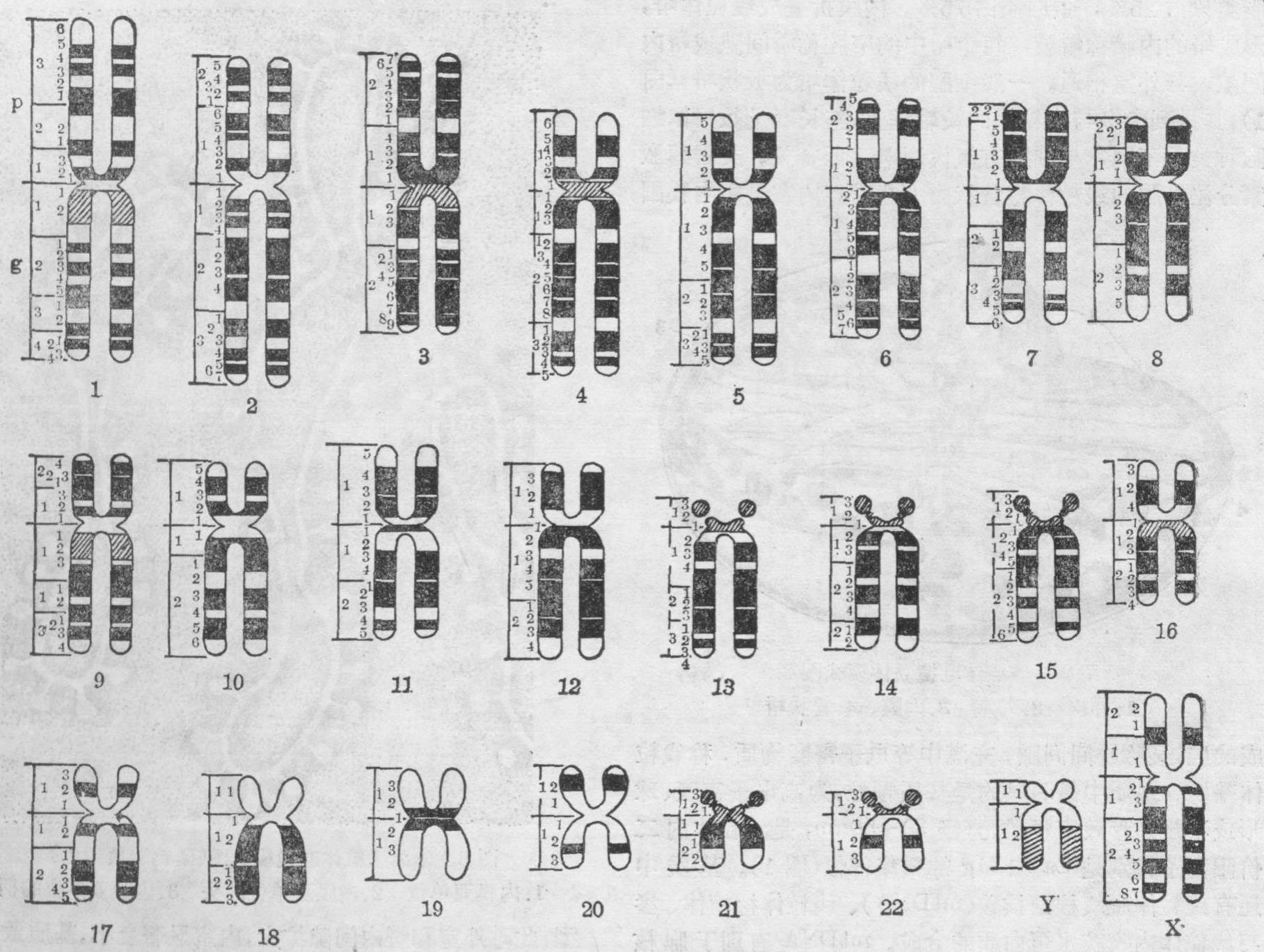

人的染色体共46个,其中22对为常染色体,另一对是性染色体。性染色体在男性为XY而女性为XX。研究人的染色体可用淋巴细胞或表皮细胞在体外培养,以植物血球凝集素PHA促使细胞分裂,再用秋水仙碱使分裂停止在中期,在低渗液中细胞破裂释出分散的染色体,可进行染色体摄影。将所摄染色体的图象,依其大小形态分类列出成图,叫做染色体组型(图5)。

图5 人的染色体组型依1971年巴黎会议原则分区命名

染色体经染色后显示出染色不同的带,由此可进一步识别和分析它的形态细节。染色法有多种,如以奎纳克林(Quinacrine)衍化的荧光染料所显示的带名Q带。以Giemsa染色法染出的带称G带,此外还有其它显示染色体特殊部位的染色法。根据带的分布,将染色体两臂分为若干区,1971年在巴黎会议上规定了各区的命名原则。人单倍染色体在分裂中期共有320带,但在初期和中期的前期则可达1256带。按照正常人染色体组型的分带,可发现染色体的畸变。迄今已发现30种染色体畸变导致的疾患和与几种恶性肿瘤有关的染色体缺失。最常见的如Turner综合征,是丢失了一个X染色体(XO);Klinefelter综合征则多了一个性染色体(XXY);Down综合征有三个21号染色体;慢性骨髓性白血病是9号与22号染色体等长易位有关; 视网膜母细胞瘤是13号染色体长臂中部分缺失。

染色体

染色体是细胞核里的线形结构,由核酸和蛋白质构成,能被碱性染料着色,并载有直线排列、能自我复制的基因,因而有储存和传递遗传信息以及控制细胞分化发育的作用。1882年由Flemming首先描述。1888年由Wal-deyer定名为染色体。各种生物的染色体有一定的数目、形状和大小。体细胞通常是二倍体,有两组染色体;精子和卵子是单倍体,只有一组染色体。染色体分为两类;决定性别的为性染色体,余为常染色体。1956年Tjio和Levan用人胚肺组织培养细胞进行观察,确证人体二倍体细胞的染色体数为46条,开辟了染色体研究的新纪元。二十多年来的研究不仅揭示了300余种染色体病,而且在研究方法上也应用了显带技术、分子杂交、电子显微镜等新方法、新技术,使之对染色体结构的了解接近分子水平。

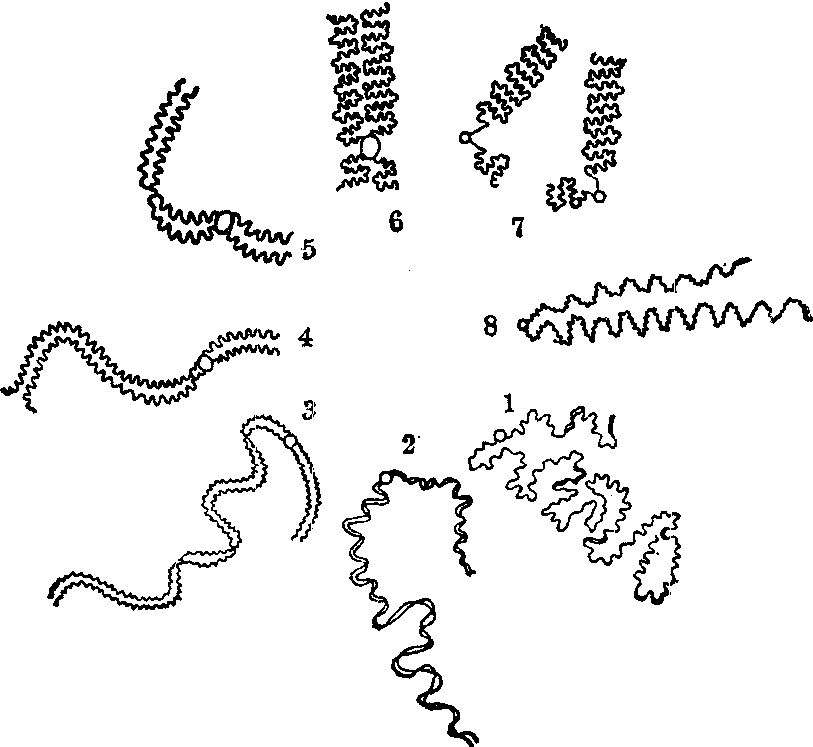

在细胞有丝分裂中,染色体经过一个有规则的螺旋化周期。在细胞周期的不同时期,染色体的形态构造是不同的。间期中,它们被包围于核膜之内,呈分散伸展的丝状、颗粒状或块状结构,即染色质。前期中,细丝开始螺旋化而形成显微镜下可以辨别的线状结构,称为染色线。每条染色线都是由多数呈串珠状排列的染色粒和粒间区相间排列而成。中期时,染色线形成典型的染色体。

中期染色体 在细胞分裂的中期,染色体的形态分化最清晰,便于识别每条中期染色体含有两条染色单体,互称为姊妹染色单体。一对同源染色体的染色单体则互称为非姊妹染色单体。在中期染色体中,两条姊妹染色单体借一个着丝粒相连。着丝粒区有重复性DNA构成的异染色质,中期时,由于相对地解旋而浅染内缢,称为主缢痕。着丝粒在有丝分裂中进行纵裂并与纺锤丝相连,使染色体分别向细胞的两极移动。从着丝粒到染色单体的两端之间的部分称为染色体臂,如果着丝粒不在染色体的中央,就可区分为长臂(q)和短臂(p)。染色单体的两端各有一端粒。一条染色体具有两个端粒是其稳定存在的必要条件。在染色体的臂上,有的在非着丝粒区也能看到浅染内缢的节段,称为副缢痕。D组和G组染色体的副缢痕区域与核仁形成有关,所以也称为核仁组织者区。本区含有核糖体DNA(rDNA),可转录出rRNA,核仁组织者区远侧和一个球形染色体节段相连,这个染色体节段称随体。核仁组织者区与随体共同构成随体区。凡球形染色体节段的直径小于染色体直径的1/2者称为小随体,大于染色体直径的1/2者称为大随体。

根据着丝粒位置的不同,可以把中期染色体分为几类:将染色体的纵长分为8等份,凡着丝粒位于1/2~5/8区段内者,称为中央着丝粒染色体,其短臂与长臂长度相差不大; 凡着丝粒位于7/8至末端者,称为近端着丝粒染色体,其短臂很短;凡着丝粒位置靠近中部,即介于上述二区之间者,称为亚中着丝粒染色体。从理论上讲,着丝粒如果位于染色体的一端,就将形成端着丝粒染色体,由于这样的染色体不稳定,往往经过几次分裂后消失或形成等臂染色体,所以在正常核型中一般不存在端着丝粒染色体(图1)。

图1 几种染色体类型图

1.中央着丝粒染色体

2.端着丝粒染色体

3.近端着丝粒染色体

4.亚中着丝粒染色体

染色质 是构成染色体的物质,也是间期细胞核中染色体的存在形式。在光学显微镜下呈丝状、颗粒状或块状,可被碱性染料染色。主要由脱氧核糖核酸、碱性蛋白质(组蛋白)和非组蛋白性染色体蛋白质(NHCP)所形成的复合体。电子显微镜下的超微结构表明,染色质由多数重复的亚单位所构成,这些亚单位称为核小体。每一个核体的核心部分可能是由四种组蛋白分子(H2A、H2B、H3、H4各二个分子)所组成的八聚体,表面围以13/4圈DNA双螺旋,长约140个碱基对,螺旋的间距为28A。核小体的直径约为100,两个核小体之间经一段裸露的DNA双螺旋相连,长约60个碱基对,称为连接区。在这个部位可能连接一个组蛋白分子(H1)。一个个核小体经连接区序贯相接而成纤维状结构,相当于基本染色质丝,其直径约100。 间期核中还有一部分直径300A的细丝,这是由多数核小体形成的螺旋形结构,这里,H1的存在对螺旋结构的形成可能有一定作用。每6个核小体绕成一个螺旋,在H1的作用下,一个个螺旋紧密相集就形成管状结构,称为螺线管,外径约300A,内径约100A,二相邻螺旋间相距110。 在细胞分裂前期中,可看到螺线管再螺旋化,形成直径0.4μm的圆筒,称为超螺线管,这相当于在光学显微镜下所能看到的直径约0.4μm的细线——染色线。超螺线管再进一步螺旋化和折叠,就形成了染色体。由于染色质DNA的多级螺旋化,使几厘米长的DNA形成几微米长的染色体,其长度约为原来的万分之一(图2)。这种有效的包装方式使细胞在分裂过程中能够把携带遗传信息的DNA以染色体形式平均分配给子细胞。因此,染色质和染色体是遗传物质DNA的不同存在形式。关于NHCP和RNA怎样参加染色质和染色体的构成问题,目前尚无定论。

此外,在细胞分裂过程中,染色体的染色线有一螺旋化周期。在有丝分裂前期,染色体开始呈现为不规则的波状细线,随后,这些细线变成螺旋,随着螺旋化程度增加,染色体的直径增加,变短变粗,终于形成高度螺旋化的中

图2 染色体的各级结构图解

期染色体。后期,螺旋的结构无改变。末期时,螺旋松开而逐渐解旋。间期时,染色体呈伸展的解旋状态,这种状态是染色体DNA能转录出RNA的前提。(图3)染色体的化学组成 从化学组成来看,染色体含等量的DNA和组蛋白,NHCP的含量是可变的,RNA的含量很少。此外,也曾报告含有一些脂类、多糖类和金属离子。染色体DNA形成染色体的骨架,每条染色单体含有一条DNA双螺旋,与染色体蛋白质相连,组成核小体,并反复螺旋化而缩短。在染色体中,重复性DNA和非重复性DNA有顺序地相间排列。当染色体DNA变性以后,再连接的速度并不一致:一部分以很低速度再连接,这相当于非重复性DNA;一部分以中等速度再连接;另一部分则迅速再连接,这后两部分相当于重复性DNA。重复性DNA是核苷酸顺序反复重复的DNA。其中,高度重复的DNA的核苷酸顺序只有4、6、8或十几个碱基对长,但是,可重复106次,常常集中于着丝粒区和端粒区,基本上无遗传信息,不进行转录。这部分DNA变性后迅速再连接。另外,其所含的G+C或A+T的数量比非重复性DNA者多。由于G+C比A+T重,所以当其所含G+C较非重复性DNA者多时则较重,而A+T含量较非重复性DNA多时则较轻。因此,在氯化铯(CsCl)密度梯度离心中将形成特殊的区带,称为卫星DNA。中度重复DNA的核苷酸顺序长约300碱基对左右,重复102~104次,分布于副缢痕区和非重复性DNA之间的区域,主要转录rRNA、tRNA。非重复性DNA是核苷酸顺序不重复的DNA,只有单一的拷贝,占DNA的大部分,与重复性DNA间隔分布,代表着结构基因,可为蛋白质编码。凡是不含重复性DNA的染色体区都具有正常的螺旋化周期和正常的染色特性,称为常染色质。常染色质中不含重复性DNA,其DNA和组蛋白的比例与异染色质者相同,只是其NHCP含量比异染色质者高3~4倍。常染色质有正常螺旋化周期,在间期细胞核中,常染色质区的DNA呈分散状态,有遗传活性。异染色质则与此相反,其螺旋化有周期异常,染色特性也异常。在间期中,异染色质区的DNA都螺旋化而形成致密的结构,可被碱性染料深染,称为染色中心,这种现象叫正异固缩;在细胞周期的另一些时期,异染色质区又可表现为螺旋化程度低而浅染,称为负异固缩。此外,异染色质区的DNA复制较晚,叫迟复制。异染色质区由于DNA的螺旋化而失去转录活性。异染色质又可分为专性异染色质和兼性异染色质。专性异染色质指在所有细胞中同源染色体的相同位置上,都形成的永久性异染色质,它由重复性DNA构成,例如着丝粒区、副缢痕区的异染色质;兼性异染色质在女性间期核的一条X染色体出现。某一类型细胞的特定发育阶段,某条染色体节段可出现异固缩,这代表常染色质的一个失活的、致密的节段。例如Y染色体长臂上就有这样的节段。

图3 染色体的螺旋周期(自De Robertis等)

1. G1期,单线代表一个DNA双螺旋 2. S期,DNA复制,产生两个DNA双螺旋3~4. 前期 5.前中期 6.中期 7.后期8.末期

染色体蛋白质包括碱性的组蛋白和NHCP两类。组蛋白可分为H1,H2A,H2B,H3,H4五部分,H1和H2B富含赖氨酸,H3和H4富含精氨酸,H2A属于中间型。组蛋白与DNA结合后,可抑制DNA的转录作用。在各种生物中,其组蛋白类型和含量都无明显的差异。NHCP在细胞核中的含量有很大的变化,在不同种、不同组织中,其性质也有些差异。NHCP磷酸化后,可与组蛋白相互结合而解除后者对DNA转录的抑制,从而使后者开始转录。

染色体复制 染色体复制包括合成染色体结构的全部成分,其主要内容为DNA的复制。DNA的复制是在染色体DNA上以串联形式存在的一个个复制单位进行的。在复制单位的中心——原点,亲代DNA双股开始分离形成单股并形成Y形的复制叉,子代DNA单股在两条亲代DNA单股上从两个相反的方向,从5′端向3′端的方向加长。当两个相邻的复制单位的子代DNA单股都复制完成,即相连在一起。这里,进行着以亲代DNA单股为模板的半保留复制(见“DNA复制”)。

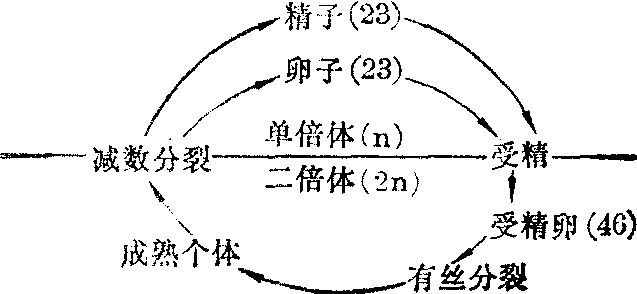

染色体组 在真核生物中,一个配子中的全部染色体称为染色体组或基因组。一个染色体组的染色体数目称为基本数目(用n表示)。凡是染色体数目为基本数目或其倍数的细胞或个体叫整倍体; 凡是染色体数目不等于基本数目或其倍数的细胞或个体叫非整倍体。进行有性生殖的生物,其体细胞中一般都具有两个同源的染色体组,叫二倍体,成熟的生殖细胞中,由于减数分裂而只有一个染色体组,叫单倍体。一个染色体组中的各个染色体在形态、大小上是各不相同的。但是,在二倍体的细胞中可以看到染色体是成对的。在形状和大小上相同的染色体,其构成成分和所具有的基因位点的顺序也是相同的,称为同源染色体;相反,就称为非同源染色体。一个细胞中染色体的数目、形状和大小有种的特异性。同一种生物或同一个体的不同细胞中,其染色体组是相同的,不同种生物的细胞中则具有不同的染色体组。这种染色体组的特点在一代一代的增殖中,维持着相对的恒定性。例如小鼠的二倍体(2n)为40,而且每一对染色体都有近端着丝粒;人的二倍体(2n)为46,而且分别具有中央、近中或近端着丝粒。 染色体数目和形状的稳定是靠有丝分裂中染色体倍数的循环来维持。以人为例,体细胞中具有二倍数染色体(2n=46),经过有丝分裂形成的子细胞仍然都有二倍数的染色体。在生殖细胞发生过程中,由于减数分裂,同源染色体彼此分离,使生殖细胞(精子和卵子)各得半数的同源染色体,成为单倍体(n=23)。受精以后,由精子和卵子结合而成受精卵,又恢复了二倍数的染色体(图4)。

图4 人类的染色体倍数循环图解

性别决定与染色体 染色体学说认为,性染色体在性别决定中起主要作用。人的性别是在受精时由精子和卵子中所含的性染色体所决定的。X染色体上有决定女性的基因; Y染色体上有睾丸决定因子,是决定男性的基因。每个卵子都含有一个X染色体;精子则分二型:X型和Y型。X型精子与卵子结合将形成XX型受精卵,发育成正常女性;Y型精子参与受精将形成XY型受精卵,发育成正常男性。这样,性染色体决定了受精卵的性别分化的方向,称为性别决定。这种决定性别的系统称为XX-XY系统。在XX-XY系统的性别决定中,具有XX型性染色体者称为同配性别,只能形成一种含X染色体的生殖细胞。具有XY型性染色体者称为异配性别,将形成含X染色体

图5 性染色体与性别决定的关系图

和含Y染色体的两类生殖细胞。受精后,就将形成同等数量的、含有XX或XY的受精卵,将来分别发育成女性和男性(图5)。XX-XY系统是哺乳类中性别决定的普遍方式。在鸟类中,性别也是由染色体决定的,但是,存在着WZ-ZZ系统。有ZZ者发育成雄鸟,有WZ者发育成雌鸟。这里雌鸟为异配性别,将形成含W和含Z的两类卵子;雄鸟为同配性别,只形成一种含Z的精子。受精后,也将形成数量基本相等的雌鸟和雄鸟。

X染色质和Y染色质 性别差异不仅存在于性染色体的组成上,也表现在间期细胞核的结构上。女性的体细胞中含有XX,在胚胎发育的早期(第16天),这两条X染色体中有一条X染色体随机地形成兼性异染色质状态,发生遗传学失活,即不进行转录,但仍能复制。失活的X染色体可以是来自父亲的,也可以是来自母亲的,据报道,有易位的X染色体易于失活。一旦发生失活,这种失活X染色体的特征保留在由分裂而产生的细胞中。这样,在含有XX的细胞和XY的细胞中,其X连锁的基因产物数量就基本相等,称为剂量补偿。上述概念就是失活X假说或Lyon假说的中心内容。失活的X染色体在间期核内呈异固缩状态,核膜内侧缘形成一个直径约1μm的、馒头形、球形或圆锥形的Feulgen反应阳性的小体,称为X小体、X染色质、性染色质或巴氏小体(Barr body)。由于检查的组织不同,技术因素的影响,在女性细胞中X染色质的阳性率可为20~96%;在男性细胞中则基本不存在。男性细胞中有Y染色体,用荧光染料(如二盐酸喹吖因)染色,在Y染色体长臂的远侧端可见到一强荧光节段,在间期的男性细胞核甚至精子头部,用荧光染料染色,也可看到一个直径约0.3μm的强荧光小体,代表Y染色体的相应节段,称为Y小体、Y染色质或荧光小体。由于检查的组织和检查的方法不同,男性细胞中的Y染色质阳性率可为20~90%,女性细胞则基本无Y染色质。上述X染色质和Y染色质的性别差异叫核性别。在女性外周血中性粒细胞中的多形核上,可见一种特殊的鼓槌状突起,其头部直径约1.5μm,经一线状的柄连于核小叶,叫鼓槌,鼓槌与其他细胞的X染色质不同,它是从胞核伸出的,而且只在一小部分细胞中才能看到,其形成机理目前不清楚。正常女性的中性粒细胞中,鼓槌的阳性率高于2%;正常男性则低于1%。

染色体

染色体是细胞核的重要结构,在有丝分裂期才能看到。它载有遗传信息,作为遗传信息单位的基因就是编码在染色体的脱氧核糖核酸(DNA)中。对生物的发育、遗传和变异都起着重要作用。

1848年有人在研究紫鸭跖草的花粉母细胞时,首次发现细胞核中有比较容易着色的物体。1888年将这种结构定名为染色体。

染色体形态结构 原核细胞与真核细胞染色体的结构是显著不同的。原核细胞的染色体只是一个简单裸露的DNA分子,它有两种不同的存在形式:一种呈直线状,一种呈环状。真核细胞的染色体的形态结构随着细胞周期的阶段变化而有所不同。染色体在细胞间期是伸展的丝状结构,能被碱性染料着色,所以叫染色质。当细胞进入分裂期时,伸展的染色质经过高度螺旋、紧密盘曲折叠后,才显示出一定形态结构的棒状染色体。分裂中期时染色体形态分化最为清晰,成为典型的染色体结构。中期染色体是由两条染色单体组成。两条染色单体在着丝粒处相连,由于着丝粒浅染内缢也叫做主缢痕,在细胞分裂期间纺锤丝与着丝粒两侧的着丝点相连,有助于染色体向两极移动。着丝粒将染色体分为两臂: 短臂(p) 和长臂 (q)。染色体的两端叫端粒具有极性,它不与染色体断片相连。在染色体臂上有时也能看到浅染内缢的节段叫次缢痕。次缢痕与核仁形成有关,所以又叫核仁形成区。在染色体的一端,有时能看到借次缢痕连一球形小体叫随体(图1、2)。

图1 细胞分裂中期染色体模式图

图2 着丝点与着丝粒和纺锤体微管的关系

根据着丝粒位置的不同,可将染色体分为三种类型:中着丝粒染色体、亚中着丝粒染色体及近端着丝粒染色体。中着丝粒型是着丝粒的位置在染色体中部或近中部,染色体的长短两臂几乎是相等的长度。亚中着丝粒型是着丝粒的位置偏于一端,染色体的两臂长短有明显的差别。近端着丝粒型是着丝粒的位置几乎位于染色体顶端,染色体的短臂极小,有的几乎不易观察(图3)。

图3 染色体类型

每一种真核生物都有一定数目的染色体,不同生物物种染色体数目不同。这表明生物物种的特性。体细胞中有来自双亲的两个染色体组,为二倍体,用2n表示。性细胞中有一个染色体组,为单倍体,用n表示(表1)。

表 不同生物的染色体数目

不同生物的染色体数目

| 物 种 | 体细胞2n | 性细胞n |

| 人 兔 大鼠 小鼠 果蝇 蚊 | 46 44 40 40 8 6 | 23 22 20 20 4 3 |

人类体细胞中有46条染色体,可配成23对。每对染色体中一条来自母亲,另一条则来自父亲。22对染色体在男性或女性中都是一样的,称为常染色体。另一对为性染色体,有二种类型:X染色体和Y染色体。女性的一对性染色体是相同的,为XX。男性的则不同,为XY。经过减数分裂形成生殖细胞时,女性只产生一种带X染色体的卵,而男性可产生两种精子,一种带X染色体精子及一种带Y染色体精子。含X染色体精子与卵受精后发育为女性(44+XX)或(46,XX)。含Y染色体精子与卵受精后发育为男性(44+XY)或(46,XY)。

根据染色质的结构与性质,一般分为常染色质和异染色质。在间期核中,染色体处于高度伸展状态,仅有局部螺旋盘绕。完全伸展部分是超微细丝,经过染色在光镜下看不到,叫常染色质。螺旋盘曲部分染色后在光镜下呈深染的网状结构,叫异染色质(见“染色质”条)。在有丝分裂中染色体的异染色质分布在端粒、着丝粒、核仁形成区以及染色体上的带区。异染色质的一般特点是DNA复制较晚,处于不活动状态。可以3H标记的胸腺核苷放射自显影来证明。异染色质可分为二种类型: 功能性异染色质和结构性异染色质。功能性异染色质是指一对染色体,其中一个染色体的全部转变为异染色质。如人类女性的两个X染色体,其中一条在一定条件下失去活性成为不活跃的功能性异染色质,且在间期时浓缩聚集成性染色质或称Bass体。这种失活现象是在人胚的第16—18天才出现。结构性异染色质是指染色体上固定区域的DNA,无遗传活性,不进行转录作用。结构性异染色质也和高度重复性序列(106以上)DNA及随体DNA(SAT-DNA)或称卫星DNA有关。

染色体化学组成 染色质及染色体是同一物质在间期和分裂期的不同形态,其化学组成是一致的。DNA与组蛋白含量比率相似,非组蛋白型染色体蛋白质(NHCP)含量比率变动较大,而染色体的RNA含量则较少。

DNA是染色质中的主要成分,是遗传的物质基础。在同一物种的不同细胞中DNA含量是恒定的,这是和染色体数目的恒定性相关的。如人体细胞核内都含有5.6pg的DNA,总长度为174cm。

每条染色单体无论是在分裂间期,还是在分裂中期都是由一条DNA双螺旋分子长链盘绕折叠而成的(图4)。

图4 染色体结构模式图每一条染色单体是一条重复折叠的DNA蛋白纤丝

每条染色单体中所含的一条DNA大分子的长度远远超过结构基因序列所需要的,就是说有大量多余的碱基序列。结构基因序列是非重复性的单一序列。其余的基因碱基序列是大量重复的重复性序列或称多余的DNA。高度重复序列可重复到百万拷贝以上,分布在所有染色体的着丝粒区和端粒区。这些位于染色体上的结构性异染色质区,不携带合成蛋白质的编码,不进行转录。中度重复性序列可重复102—105次,分布在染色体的次缢痕区、随体区及带区(非重复性DNA之间的区域)。这些基因主要是转录rRNA、tRNA、5SRNA和组蛋白。

DNA分子中某些节段含A—T碱基对多,某些节段含G—C碱基对多。DNA的密度与所含G—C碱基对的百分比成正比。在氯化铯(CsCl)梯度离心下,可按DNA密度不同形成一个主峰和一个小峰。小峰为SAT-DNA。如G—C量高时,小峰密度重,主峰密度轻。反之,小峰密度轻,主峰密度重。SAT-DNA为结构性异染色质,分布在着丝粒区及核仁形成区(NOR)。它约占人类基因组的6%—10%,主要存在第9号染色体及近端着丝粒型染色体(第13号、14号、15号、21号、22号)的着丝粒区及Y染色体的长臂远端。

组蛋白分子量在10 000到18 000之间。含有碱性残基(赖氨酸及精氨酸)。组蛋白有五种即H1、H2A、H2B、H3、H4。H1含有大量的赖氨酸,H2A和H2B含有稍多的赖氨酸,H3和H4富含精氨酸。组蛋白与DNA同是在细胞间期的S期合成的。DNA复制停止,组蛋白合成也立即停止。组蛋白无明显的种属和组织的专一性,可见在进化上具有保守性。

NHCP分子量在5 000到200 000之间。含有酸性残基(天门冬氨酸、谷氨酸以及色氨酸)。在整个细胞周期都有不同类型的NHCP进行合成。酸性蛋白更新较快,含量变化较大,可能与基因调控有密切关系,酸性蛋白具有一定的种属组织专一性。

染色体各级模式 电镜下可以看到染色质为丝状结构,是由无数个重复的亚单位——核小体紧密连结形成的。核小体分为核心颗粒和联丝两部分。核心颗粒是组蛋白八聚体与140个碱基对长的DNA组成,而八聚体是由组蛋白H2A、H2B、H3、H4各二分子组成,并由直径为2 nm,长度为140个碱基对的DNA双螺旋链包绕在八聚体表面,约13/4圈,相当于每一圈有80对碱基。DNA带负电荷,组蛋白带正电荷。因此DNA和组蛋白可由静电引力紧密结合。DNA位于核心颗粒的表面,而组蛋白构成核小体的核心。联丝是由组蛋白H1与一定长度(约30—70个碱基对)的DNA组成。其长度可随不同的种属和组织来源而异。如果用小球菌DNA酶消化核小体的DNA,可以看到联丝部分的DNA完全降解,核心颗粒外圈的140个碱基对的DNA比较稳定。核心颗粒DNA的长度无种属和组织特异性,故核小体DNA长度的种属和组织特异性则由联丝的DNA长度所决定。

在电镜下观察到的左右的串珠状纤维结构,在H1的作用下螺旋盘绕构成外径为30 nm,内径为10nm,相邻螺旋间距为11nm中空的线状结构,叫螺线管。每一个螺旋约有6个核小体。

在细胞分裂前期,30 nm的螺线管再螺旋盘绕,形成直径为400 nm的圆筒螺管,叫超螺线管,此即光镜下可见的染色体细线或称为单位线。

超螺线管再经螺旋折叠就形成了致密的中期染色体。图5总结了真核细胞染色体的结构,由直径2nm的DNA双螺旋分子构成各级染色质一直到中期染色体。

人类体细胞中46条染色体的长短不一。每条染色体的DNA分子平均应有数厘米长,而染色体只有数微米长。如最大的第1号染色体DNA长度为72cm,而染色体长度为10μm左右,所以DNA分子螺旋盘曲成染色体时,其长度的压缩程度应近万倍左右。各级结构模型的压缩比率如表2。这种有效的包装方式使大量的遗传信息(基因)在细胞分裂过程中,储藏在有限的空间之内,使遗传物质能平均地分配到两个子细胞中去。

图5 染色体各级结构模式图

1. DNA分子(直径2nm); 2.核小体(直径10nm);3. 螺线管(直径30nm);4. 超螺线管 (直径400nm)

表2 由DNA分子到染色单体的包装过程DNA双螺旋分子

注:压缩比率即包装率

染色体

chromosome

染色体

chromosome

染色体

DNA chromosomal DNA

染色体

chromosome

染色体

chromosome

染色体chromosome

遗传物质基因的载体。由脱氧核糖核酸、蛋白质和少量核糖核酸组成的线状或棒状物。因在细胞分裂时可被碱性染料着色,故称。不同生命体的染色体数目不同,人类有46个(23对)染色体。

- 犯淫坏失长生宝,得者须由道力人。是什么意思

- 犯混是什么意思

- 犯滋扭儿是什么意思

- 犯滥铺摸是什么意思

- 犯煞是什么意思

- 犯照是什么意思

- 犯牙儿是什么意思

- 犯牛儿是什么意思

- 犯牛劲是什么意思

- 犯牛劲儿是什么意思

- 犯牛劲(儿)是什么意思

- 犯牛脖子是什么意思

- 犯牛脾气是什么意思

- 犯犟是什么意思

- 犯 犯调是什么意思

- 犯狯是什么意思

- 犯猎是什么意思

- 犯王法是什么意思

- 犯由榜是什么意思

- 犯由牌是什么意思

- 犯甲子是什么意思

- 犯界是什么意思

- 犯界酒者罚是什么意思

- 犯略人是什么意思

- 犯疑是什么意思

- 犯疑影是什么意思

- 犯疑忌是什么意思

- 犯疑性是什么意思

- 犯疾是什么意思

- 犯病是什么意思

- 犯病了是什么意思

- 犯病儿是什么意思

- 犯病的不吃,犯法的不做是什么意思

- 犯皵巴是什么意思

- 犯盎是什么意思

- 犯盐矾酒曲之禁是什么意思

- 犯盗是什么意思

- 犯相是什么意思

- 犯相与是什么意思

- 犯着是什么意思

- 犯着鬼是什么意思

- 犯矫情是什么意思

- 犯礼伤孝是什么意思

- 犯神是什么意思

- 犯神经病是什么意思

- 犯禁是什么意思

- 犯禁走私是什么意思

- 犯禁饮私酒是什么意思

- 犯私是什么意思

- 犯私曲是什么意思

- 犯私盐是什么意思

- 犯私盐罪是什么意思

- 犯私盐者徒是什么意思

- 犯私盐被获拒捕是什么意思

- 犯私罪是什么意思

- 犯私酒是什么意思

- 犯科是什么意思

- 犯科作奸是什么意思

- 犯秧子是什么意思

- 犯窃盗刺臂后文身再犯刺手背是什么意思