杀虫剂选择性机制mechanism of insecticidalselectivity

造成生物对杀虫剂敏感性和杀虫剂对生物药效差异的各种因素和过程。可分为生态机制和生理生化机制两大类。它们是探索寻找选择性杀虫剂的主要依据,使许多当前缺乏内在选择性的杀虫剂能更合理使用,把化学防治与生物防治协调起来,以达到防治害虫,减小或避免对非靶标生物的毒害,保护生态环境的目的。

里珀(W.E.Ripper,1951)等根据杀虫剂选择性的性质,区分为生态选择性和生理选择性。奥布赖恩法(R.D.O′Brien,1960)建立了分析生理选择性的常用方法。霍林豪斯(R.M.Hollingworth,1976)对杀虫剂选择性的生理生化基础作了进一步论述,使选择性的理论解释不断丰富和完善。

生态选择机制 生态选择是在有毒环境中,一种生物中毒致死,另一种则可能以某种方式避免暴露而活着的现象,又称为外在选择。造成生态选择性的原因是各种生物行为习性的差异。利用这些差异,采取适当的技术方法,便能使非靶标生物减少或避免暴露,形成生态选择性。目前许多方法已在普遍应用,例如:❶弄清害虫的活动范围,控制防治面积。

❷了解觅食规律,掌握喷洒时间。

❸使用有特异性的害虫引诱剂和毒饵。

❹掌握害虫的种群动态及经济为害知识,以减少施药剂量或施药次数。如应用微胶丸和其他控制释放的剂型。

❺利用植物内吸性杀虫剂,只对植食性害虫有毒,而对寄生或捕食的天敌无毒。

❻应用能生物降解的杀虫剂,减少环境污染和在食物链的积累,避免对非靶标生物(尤其是高等动物)造成威胁。

生理选择机制 生理选择是两种生物都暴露在杀虫剂中,但其中一种由于某些生理生化上的机制,能有更高的耐受力而生存下来的现象,又称内在选择性。

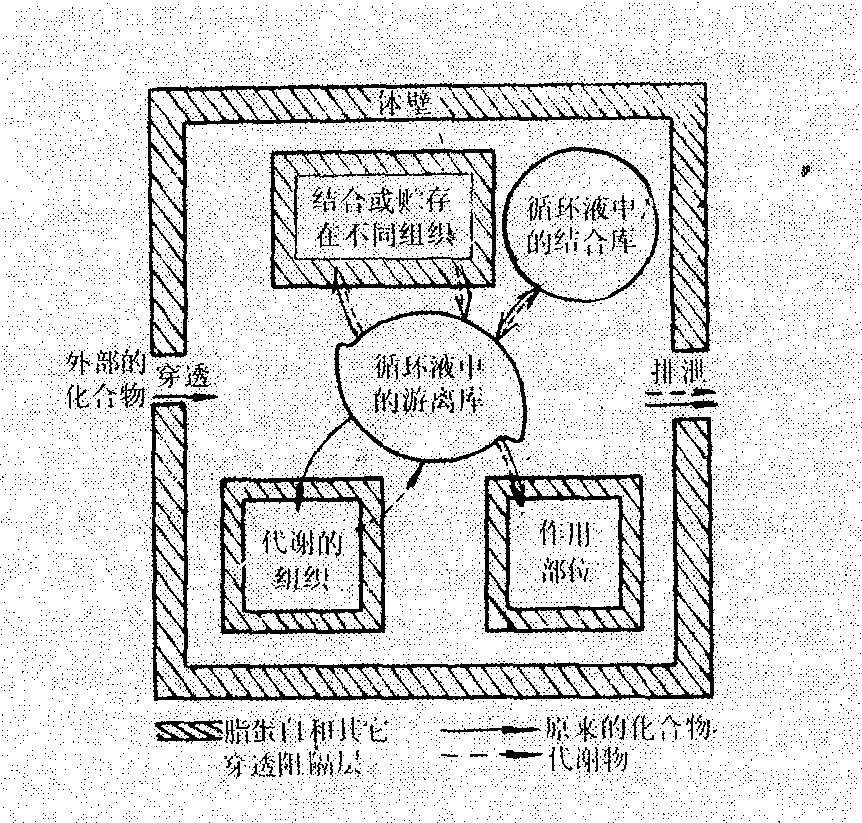

杀虫剂与生物的接触和作用过程可以用多室模型(见图)表示。接触杀虫剂之后,两个生物间任何这些

控制一个杀虫药剂的作用动态的过程的图解表示

(据R.M.Hollingworth,1976)

穿透差异 包括对外阻隔层和内阻隔层两种穿透差异。外阻隔层穿透差异 包括对体壁、肠和气管的穿透。表皮穿透是造成选择毒性的一个因素。一般讲,穿透速率快的,毒性表现高些。例如,凡是有“pen”基因的抗药性昆虫穿透变慢,杀虫剂对它们的毒性都比较低。影响穿透速率的因素有: ❶昆虫种类、性别、虫态、龄期的差别;

❷穿透途径。但究竟哪条途径作用更大尚无定论;

❸在皮内的代谢和保存。中肠渗透性与选择毒性的关系不明显。但是,胃毒剂的杀虫效果取决于昆虫中肠消化液的pH值。不同昆虫消化液的pH有差异,毒性便不同,造成选择毒性。通过气管的穿透比对一般表皮的穿透更容易。非极性的杀虫剂对昆虫有更高的接触毒性,原因之一就是容易由气管进入体内。

对水生动物的穿透率与选择毒性有明显的相关性。因为水生动物的整个身体处于一个稀释的杀虫剂溶液中,不断吸入杀虫剂,而且它们对脂溶性的杀虫剂特别敏感。

内阻隔层穿透差异 最主要的是血脑阻隔层(blood-brain barriers)及脂蛋白膜(lipoproteinmembranes)。血脑阻隔层,使得高度极化的及带电荷的化合物穿透延缓,保护中枢神经系统。甲壳纲及环节动物(如蚂蟥)等没有血脑阻隔层,所以,它们更容易被某些杀虫剂所杀死。哺乳动物的血脑阻隔层并不能保护其胆碱激性的周围神经系统。昆虫的周围神经系统不是胆碱激性的,所以,高度极化的、带电荷的一些胆碱激性毒物(如八甲磷、烟碱、丙氨氟磷等)可以破坏哺乳动物的周围神经系统,而对昆虫没有影响。这一选择毒性对人畜不利。螨类及蚜虫,以及一些植食性蝽象,它们的周围神经系统虽然有一个阻隔层,但不具有保护性,因此,八甲磷、丙胺氟磷对它们是有效的杀虫剂。这个阻隔层之所以能让这些化合物通过,显然与这阻隔层的脂肪组成有关。脂蛋白膜的穿透是一个普遍的问题,任何一种杀虫剂进入靶标细胞都必须通过细胞膜。它是一个双脂层结构,每一层类脂分子有一亲水端和一疏水端。亲水端都朝向膜的表面,疏水端朝向膜的内部,它们构成细胞膜的骨架。在这双层脂肪膜中嵌入许多蛋白质分子,有的附在类脂分子层的表面。在这双层脂膜上,还有糖蛋白和糖脂。为了通过这层脂蛋白膜,一个化合物必须在亲脂性与亲水性之间维持一个平衡,这样才能在脂与水的界面上通过。因此,杀虫剂的生物活性与分配系数有关。多数杀虫剂的生物活性与分配系数成一个抛物线的关系,在一系列同系化合物中,总有一个其分配系数是最合适的,也即穿透最快的。这个分配系数的差异可以作为选择毒性的一个基础,利用最适分配系数的不同可以造成显著的选择性。

非靶标部位结合差异 90%的杀虫剂主要与组织上的蛋白质结合,其毒性决定于与体内蛋白质的结合及解开的程度。蛋白质结合的差异可成为选择毒性的一个因素。在昆虫及脊椎动物中有不同的结合效应,血液及血淋巴中各种蛋白质的组分有很大差异,每种杀虫剂的结合情况不相同。杀虫剂与蛋白质的结合有不可逆性和可逆性两种,前者是永久性结合,减少了起作用的杀虫剂的剂量,因为它不再能与靶标部位起作用,相当于解毒。后者是暂时性结合,可以暂时减少杀虫剂的剂量,使其缓慢地释放出来,结果达到靶标作用的量不是致死作用的量。被结合的杀虫剂一般不被解毒酶所代谢。但是,假如代谢很快,那么由结合蛋白质释放出来的杀虫剂可以立即被代谢消失,因而毒性可以大大降低。保幼激素及其类似物的特殊蛋白质的结合,以及鱼鳃的脂蛋白对狄氏剂的结合,可能都属于这一情况。

排泄效能差异 排泄对于杀虫剂的毒性影响很少。水生生物有通过直接透析到周围水中而除去杀虫剂的可能性。谷斑皮蠹(Trogoderma granarium)的幼虫对滴滴涕有天然抗药性,试验证明它有直接排出滴滴涕的能力(12小时内排出处理剂量的37%); 成虫的耐受力较差,它的排出能力也较弱(11%)。还有一种抗药性是通过增加排泄形成的,例如,几种抗药性蚊子幼虫能产生大量的围食膜,把滴滴涕吸附排出。

代谢差异 这是造成选择毒性最主要的因素。不同的代谢反应、不同的代谢速率,均会造成不同的代谢毒性。可分为解毒代谢差异与活化代谢差异两种情况。

解毒代谢差异 解毒代谢差异可以形成选择毒性。杀虫剂的重要解毒酶包括各种水解酶系、转移酶和MFO。多数杀虫剂在氧化后都失去或降低毒性,因此MFO解毒作用是主要的。已知马拉硫磷的选择性,是由于哺乳动物体内有羧酸酯酶,而昆虫缺乏;乐果的选择性,是由于哺乳动物体内有酰胺酶,而昆虫没有。二嗪磷的选择毒性,主要是在哺乳动物中代谢比昆虫更快一些。二嗪磷有三种酶作用的部位,即MFO、谷光甘肽转移酶及A-酯酶。MFO把二嗪磷氧化为氧二嗪磷后,立即被A-酯酶解毒。A-酯酶存在于哺乳动物中,昆虫中几乎不存在,是造成选择性的主要原因。拟除虫菊酯有非常好的选择性,由于它们在哺乳动物体内代谢非常迅速,有MFO的氧化代谢,也有酯酶水解。酯酶主要对初级醇的反式菊酸酯起作用,因此,顺式的同分异构体毒性要高 一些。有些昆虫却缺少催化这一降解代谢的酯酶。

活化代谢差异 活化代谢差异可以形成选择毒性。❶通过MFO的活化作用,这对选择性不重要。

❷N-去酰化作用或O-去酰化作用可以造成毒性增加。因此,酰化作用可以增加选择毒性。例如敌百虫用丁酸予以酰化成为丁酯磷,脊椎动物选择毒性比VSR增加了8倍。

❸形成氟乙酸的活化代谢。氟乙酸的酯或酰胺,或是氟乙醇都可以由酶促活化形成氟乙酸,释放氟乙酸的速度与毒性成正相关,这一点被利用来作为选择性根据。例如氟乙酰胺在昆虫体内很快被活化,而在小鼠体内活化较慢,有一定选择性。改进了的联氟螨及氟蚜螨两种化合物,前者是一个杀虫杀螨剂,后者是一个内吸性的杀螨剂。它们被昆虫活化比被哺乳动物活化要快得多,有很好的选择性。

两种学说 解释代谢与选择性关系存在两种学说:❶选择基闭学说(selectophore)。认为要有选择性必须有一个选择基团,这个基团能与解毒酶起作用。例如马拉硫磷的羧酸酯基(__COOC2H5)、乐果的酰胺基(__CONHCH3)。但是较近的研究发现,这个学说可能有问题。有人研究了许多种脊椎动物,却发现羧酸酯酶与对马拉硫磷的敏感性之间并无关系。乐果也有类似情况。

❷机会因子学说(opportunity factor)。活化作用与降解作用的比例就是所谓机会因子。活化作用大于降解作用,毒性就增加,反之就降低。不同生物对同一杀虫剂的机会因素不同,这是形成选择毒性的一个途径。例如,有机磷酸酯由P=S结构变成P=O结构,毒性增加,而水解代谢毒性减弱。因此,这两条代谢途径的平衡决定了代谢后的最终毒性,所有有机硫磷酸酯的毒性都由这两个因素决定。

作用部位差异 形成选择性可有两种情况: 一是靶标部位相同,但敏感性不同;二是靶标部位不同的昆虫具有某些作用靶标,而脊椎动物没有。

靶标部位敏感性不同 显示出敏感性不同的主要靶标是乙酰胆碱酯酶(AchE)。它是有机磷酸酯和氨基甲酸酯的靶标。昆虫和脊椎动物都有,但存在差异。甚至在不同昆虫中、不同脊椎动物中也有差异。如分子结构或构象不同,对杀虫剂有不同敏感性。昆虫和脊椎动物的AchE不仅底物和抑制剂的特性不同,而且恢复或重新活化的速率也不相同。在磷酰化或氨基甲酰化后脱去磷酸或氨基甲酸的过程,脊椎动物比昆虫较快。这是形成选择性的根据。除AchE外,还存在其他共同的靶标。如: 呼吸链、糖酵解过程及其有关酶系、轴突膜及闸门、胆碱乙酰转移酶、乙酰胆碱受体等。一般认为,乙酰胆碱受体在各种动物中的差异比AchE还要突出。

独特的作用靶标 有些杀虫剂,例如昆虫生长调节剂,只对昆虫有作用靶标,它们具有突出的选择毒性。主要有: ❶保幼激素类似物(JHA)。破坏昆虫的变态发育,造成多蜕一次皮,形成不正常的幼虫,或幼虫与蛹的中间态,或蛹与成虫的中间态,终于造成死亡。JHA对昆虫的毒性极高,毒性随发育阶段而不同。非昆虫动物中没有JHA的作用靶标,不会引起变态的变异,所以安全。在昆虫之间的选择性可能是由于它们的穿透性、在蛋白质上的结合以及代谢等因素的差异。

❷几丁质合成抑制剂。主要毒理作用是抑制几丁质合成酶,使得昆虫在蜕皮时,不能形成正常的新表皮,表皮常常破裂而死亡(见灭幼脲类杀虫机制)。由于只有昆虫及其他节肢动物有几丁质,因此只对昆虫等有效,人畜安全。如灭幼脲、噻嗪酮(Applaud,Buprofezin)等,它们的毒理作用相似。后者尤其对褐稻虱有特效,对天敌无杀伤作用,是一种新型的选择性杀虫剂。因此,寻找新的昆虫生长调节剂,以及其他只有对昆虫具有靶标的杀虫剂,将是探索新型选择性杀虫剂的一条极有前途的途径。

综合作用 任何一个因素的差异单独造成的选择性是有限的,多数显著的选择性是由多种因素共同作用造成的。辛硫磷的选择毒性是一典型例子。这一化合物带有一个腈基,由于❶辛硫磷可以氧化为辛氧磷,毒性增加,而这个氧化作用在家蝇中发生比在小鼠中强烈得多;

❷辛氧磷可以水解成为二乙基磷酸,这在小鼠中发生更强烈;

❸小鼠的AchE对辛氧磷不敏感,以家蝇和小鼠比较,相差270倍。这三个因素合在一起造成了高度的选择性。

- 探春是什么意思

- 探春是什么意思

- 探测器的种类和性能是什么意思

- 探照灯、投光灯是什么意思

- 探矿权采矿权价款转增国家资本管理办法是什么意思

- 探矿权采矿权转让管理办法是什么意思

- 探矿权采矿权转让管理办法是什么意思

- 探索党组织在社团中新的工作方式是什么意思

- 探索具有中国特色的社会学学科体系是什么意思

- 探索新闻事业的发展规律是什么意思

- 探索责任会计与财务会计相结合的算帐方法 促进企业提高经济效益是什么意思

- 探讨的主要问题是什么意思

- 接力赛跑是什么意思

- 接受任务书是什么意思

- 接受华侨、港澳台同胞捐赠的规定是什么意思

- 接受委托是什么意思

- 接受委托是什么意思

- 接受捐赠的固定资产如何计价?是什么意思

- 接受赃物罪是什么意思

- 接团成本是什么意思

- 接团社综合服务费收费标准是什么意思

- 接地保护是什么意思

- 接地装置及避雷针(带、网)安装工程质量通病及预防措施是什么意思

- 接头设计是什么意思

- 接头间隙的确定是什么意思

- 接待群众是什么意思

- 接待群众来访是什么意思

- 接户线导线允许的最小截面是什么意思

- 接枝共聚物和杂相聚烯烃改性聚烯烃是什么意思

- 接枝聚丙烯和接枝烯烃类弹性体的复合塑料是什么意思

- 接着是什么意思

- 接种材料的处理是什么意思

- 接种途径是什么意思

- 接种霉菌或酵母菌是什么意思

- 接穗的采集与贮运是什么意思

- 接管令是什么意思

- 接线和接点检查维护是什么意思

- 接线标准是什么意思

- 接线端子的种类与使用范围是什么意思

- 接缝式裹包机是什么意思

- 接装纸的技术要求是什么意思

- 接装纸的检验是什么意思

- 接触交代矿床是什么意思

- 接触器是什么意思

- 接触器是什么意思

- 接触器的选用、安装和维护是什么意思

- 接触式厚度测量法是什么意思

- 接触性唇炎是什么意思

- 接触性皮炎是什么意思

- 接触性皮炎是什么意思

- 接触性皮炎是什么意思

- 接触性皮炎是什么意思

- 接触悬挂是什么意思

- 接触有毒化学物质人员的营养和膳食是什么意思

- 接转党员组织关系是什么意思

- 接近客户的话语步骤是什么意思

- 接近开关的特点、种类、选用和安装是什么意思

- 接骨丸是什么意思

- 接骨木是什么意思

- 接骨木(Sambucus williamsii)是什么意思