本体感觉传导路

本体感觉传导路亦称深感觉传导路,传导来自肌、腱及关节感受器的冲动,感受主动和被动运动过程中的肌张力状态、体位、姿势和运动的变化。由于传导精细触觉(辨别性触觉)、压觉和振颤觉的传导路与本体觉传导路同行,故一并叙述。本体觉和触压觉通路可分为两部:其一系纤维上升经背侧丘脑中继后到达大脑皮质,唤起意识感觉,称为意识性本体感觉传导路; 另一系纤维抵达小脑,引起反射活动,为非意识性本体感觉传导路。

意识性本体感觉传导路

(1)躯干和四肢的本体感觉传导路: 此传导路由三级神经元组成。第一级神经元是脊神经节内大型假单极细胞,纤维较粗,周围突到达四肢、躯干的肌、腱和关节的感受器,中枢突经后根的内侧部进入脊髓后索,分为长的升支和短的降支。升、降支沿途发出侧支,直接或通过中间神经元与前角运动神经元形成突触,构成脊髓的反射弧。来自不同节段的脊神经节细胞的升支,在后索中按局部定位排列: 来自腰7以下的纤维,占据后索的内侧部,形成薄束;来自腰6以上的形成楔束,占据后索的外侧部。来自骶、腰、胸、颈的纤维,在后索中由内向外逐层排列。薄束和楔束上行,分别终于延髓下段的薄束核和楔束核,终止的纤维仍保持着在后索中的定位关系。薄束、楔束核为此传导路上的第二级神经元,发出的轴突向腹内侧弓行,称为内弓状纤维,越过中线,左右交叉,称为内侧丘系交叉(感觉交叉)。交叉后的纤维转折上行,组成内侧丘系。内侧丘系位于锥体的背侧,在中线两侧排成矢状位的纤维板,来自楔束核的纤维位于内侧丘系的背侧,来自薄束核的位于腹侧。到达脑桥时,内侧丘系腹侧分纤维向外侧移位,于是此系纤维形成横列。在中脑上丘平面,

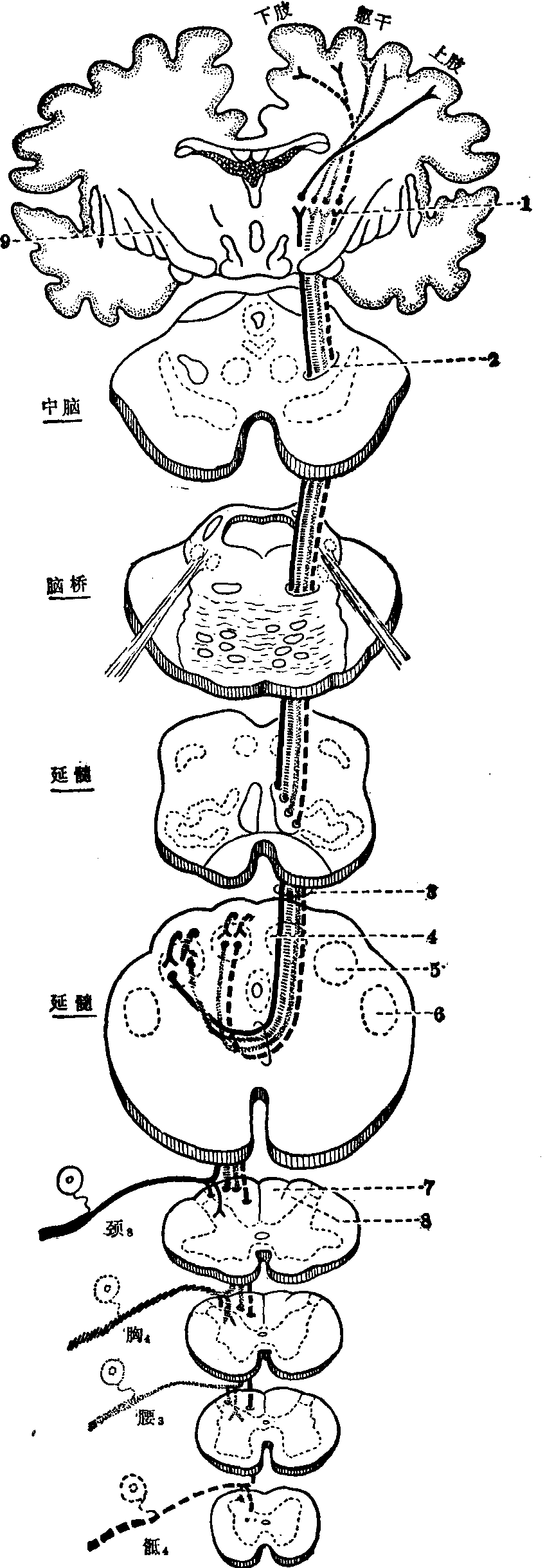

本体感觉传导路

1.丘脑腹后外侧核 2.3.内侧丘系 4.薄束核 5.楔束核 6.三叉神经脊束核 7.薄束 8.楔束 9.内囊

此传导路受损伤,在伤侧主要发生本体感觉和精细触觉消失或减退症状。病变若侵及中脑段后索,则出现下半身正常运动姿势与本体感觉丧失,称为感觉性运动失调。患者虽可依靠视觉行走,但呈“操正步”样病态步伐;一旦遮住视线,易跌倒,其精细触压觉也有所丧失。

(2)头面部本体感觉传导路: 头面部的面肌、咀嚼肌、眼球外肌和舌肌等的本体感觉传导途径尚欠明了。已经研究证实,这些肌中都含有数量不等的肌梭或类似肌梭样的感觉神经末梢。

有人主张舌下神经中含有一些传入纤维,因切断此神经后,舌内的肌梭溃变。在人的舌中也曾见到典型的肌梭,但这些感觉纤维的胞体位居何处,通过什么路径传导,尚不清楚。在胚胎时期舌下神经上似有一小的神经节,但胚胎后期消失了。

三叉神经中脑核自三叉神经入脑平面一直向上伸延到中脑中央灰质的边缘处。就目前所知,这是与咀嚼肌和眼球外肌本体感觉有关的唯一的一个细胞柱。三叉神经中脑核大多数为假单极神经元,但也有双极和多极的。自此核发出的三叉神经中脑束,经三叉神经运动根进入下颌神经,分布到咀嚼肌的牵张感受器。三叉神经中脑束也发出侧支止于三叉神经运动核,如此形成一个单突触的反射弧,下颌反射(轻叩微张的下颌中部,闭口)大概就是通过这个反射弧完成。生理实验也证实,当牵拉咀嚼肌时在三叉神经中脑核可记录到短潜伏期的动作电位。根据上述诸事实,一般认为三叉神经中脑核与传导咀嚼肌的本体感觉以及牙、牙周、颞下颌关节的压觉有关。

已证实在人和动物的眼球外肌都存在肌梭。已知的实验研究表明,眼球外肌的本体感觉冲动传入脑干的可能途径有二:

❶当牵拉眼肌时,可在三叉神经中脑核中记录到短潜伏期的动作电位。以辣根过氧化物酶注入猫的外直肌,在中脑核中可见到标记细胞。

❷但另有实验表明,当牵拉眼球外肌时,在三叉神经节中亦记录到电位反应,认为传导眼球外肌本体觉冲动的这些细胞,其中枢突止于三叉神经脊束核的上部,自此转递冲动至背侧丘脑的腹后核。

至于面肌本体觉的传导,尚不明了。

非意识性本体感觉传导路 此类传导路由两个神经元组成。第一级神经元是脊神经节细胞,第二级神经元主要位于脊髓灰质。自脊髓发出的纤维经小脑脚进入小脑皮质,将肌、腱的触压等信息传至小脑,不唤起意识感觉。第一级神经元是脊神经节内的大、中型细胞,其周围突至肌、腱、关节和皮肤,传导本体感觉、触觉和压觉冲动,包括起自肌梭和腱器官的Ia和Ib类纤维,以及触、压感受器的Ⅱ类纤维。其中枢突经后根内侧股进入后索,终止于第二级神经元,其中有些就是后索纤维的侧支。第二级神经元胞体位于脊髓灰质的不同部位和延髓的楔束副核,它们发出的纤维组成四个纤维束:

❶脊髓小脑后束,起自后角基部的胸核(Clarke)。由于胸核只存在于T1~L3,因此,此束只传递下肢和躯干下部的冲动。自胸核发出的纤维上行于同侧外侧索的背外侧边缘,经小脑下脚入小脑,止于同侧小脑前叶的前内侧部和蚓锥体附近区域(即小脑后肢代表区)。

❷楔小脑束起自延髓的楔束副核。此核在形态上与胸核相似,与止于胸核相当的来自上肢和颈部的后根纤维先行于楔束中,上行终止于此。楔束副核发出楔核小脑束,进入小脑下脚以前的一段称为背外侧弓状纤维经小脑下脚进入小脑,止于前叶的山顶附近和正中旁小叶(相当小脑前肢代表区)。

❸脊髓小脑前束,起于腰骶段后角底部、中间灰质的外侧部以及前角外周的边缘细胞。自此发出的纤维大部分交叉至对侧,在外侧索内脊髓小脑后束的前方上行,至脑桥上段,经小脑上脚的背外侧进入小脑。其终止点与脊髓小脑后束的相似。因此束起自腰骶段,只是传导下肢的冲动。

❹脊髓小脑吻侧束,功能与脊髓小脑前束相当,传导上肢冲动进入小脑此束不交叉,起点可能位于颈段的中间灰质,纤维路经小脑小脚和上脚,进入小脑前叶皮质。

- 梁漱溟教育文集是什么意思

- 梁漱溟文化理论研究是什么意思

- 梁漱溟评传是什么意思

- 梁漱溟读书是什么意思

- 梁漱溟问答录是什么意思

- 梁潜是什么意思

- 梁潞川是什么意思

- 梁灏是什么意思

- 梁灵光是什么意思

- 梁灵光是什么意思

- 梁炎是什么意思

- 梁炎卿是什么意思

- 梁炳文是什么意思

- 梁焕奎是什么意思

- 梁焕木是什么意思

- 梁焘是什么意思

- 梁焯辉是什么意思

- 梁然君是什么意思

- 梁熙是什么意思

- 梁燊南是什么意思

- 梁燕传诗是什么意思

- 梁父吟成恨有余是什么意思

- 梁父山是什么意思

- 梁牧养是什么意思

- 梁犊是什么意思

- 梁犊起义是什么意思

- 梁狱书是什么意思

- 梁玉成是什么意思

- 梁玉振是什么意思

- 梁玉海是什么意思

- 梁玉瑜是什么意思

- 梁玉绳是什么意思

- 梁玉莲是什么意思

- 梁王(刘和)是什么意思

- 梁王台沼空中立,天河之水夜飞人是什么意思

- 梁王后(梁氏)是什么意思

- 梁王忏是什么意思

- 梁王驷马是什么意思

- 梁玢是什么意思

- 梁玢是什么意思

- 梁琼芳是什么意思

- 梁瑞凤是什么意思

- 梁瑞珠是什么意思

- 梁瑞贤是什么意思

- 梁璧光是什么意思

- 梁生是什么意思

- 梁生为是什么意思

- 梁生宝是什么意思

- 梁生宝是什么意思

- 梁甫吟是什么意思

- 梁田是什么意思

- 梁田建是什么意思

- 梁田章是什么意思

- 梁田陂之战是什么意思

- 梁留生是什么意思

- 梁登瀛是什么意思

- 梁百先是什么意思

- 梁百财案是什么意思

- (梁的)绞接端是什么意思

- 梁益兴是什么意思