朝鲜族

朝鲜族在居住、服饰和饮食等方面都反映了本民族的一些特点。朝鲜族的村落多位于山坡下的平地上,房屋建筑大都是以木搭架,墙壁用泥沙混合而成,屋顶用稻草、谷草或瓦片覆盖。无论是草房还是瓦房,屋顶都是四面坡,与汉族房屋建筑的两面坡屋顶相比显得别具一格。每座房屋一般住一家,正面开三扇或四扇门,以门代窗。门槛里接着就是平地炕,进屋则脱鞋上炕,席炕而坐。室内用木板间隔成四至八个单间,有寝室、客室、厨房和仓库等。各个单间之间有门道相通,又都有门直接通向户外。各房间的炕洞相互通连,炊烟经过炕底烟道进入烟囱。

朝鲜族的服饰很有特点。朝鲜族比较喜欢穿素白的服装,有“白衣民族”之称。男子服装是上衣短,裤子比较肥大,裤腿下端用布带系结,适合田间劳作和在炕上盘腿而坐。朝鲜族妇女穿斜襟短上衣,有长布带在右肩下方打蝴蝶结,这种服饰朝语称为“则羔利”。通常在斜襟上镶白布边,这种布边能经常拆洗,以保持衣服的清洁。年轻妇女喜欢在上衣袖口和衣襟上镶色彩鲜艳的绸缎边。裙子则有缠裙和筒裙两种。缠裙是朝鲜族妇女喜爱的传统服饰。缠裙有宽腰带,有许多细褶,是一种长及脚跟的分岔裙子。穿时把下身裹一遍后,再把裙子下摆的一端提上来掖在腰带里。穿缠裙时须在里面加穿素白色的衬裙。朝鲜族妇女穿的筒裙也很有特色,它的腰间有许多细褶,具有伸缩性,在上端连上一个白布小背心,前胸开口扣纽扣。穿法是从头部往下套。这种裙子长只及膝盖,非常合体,适合于日常生活和从事生产劳动时穿着。朝鲜族年轻妇女衣着鲜艳,有粉红色、天蓝色和浅绿色等,色彩缤纷,有浓郁的民族特色。老年妇女则喜欢穿素白色的衣裙,并习惯用白绒布包头。她们多穿缠裙,不穿筒裙。

朝鲜族人民大多数从事农业生产,种植的农作物主要有水稻、谷子、玉米、大豆、亚麻、黄烟等。朝鲜族地区是我国北方有名的水稻之乡,他们以擅长种植水稻和饲养黄牛著称。朝鲜族群众以大米和小米为主要食粮,他们的饮食风俗有着浓郁的古风。打糕是朝鲜族人喜爱的一种风味食品,是用糯米或黄米蒸熟后放在木槽子内打成很粘的面团制作而成的。朝鲜族的冷面更是别具风味,面条是按一定的比例把荞面、面粉、米粉等掺合后制成,煮熟后冲入冷却的汤,放上牛肉片、鸡蛋丝、苹果片等,再添加香油、胡椒、辣椒、味精等调料,鲜美可口。朝鲜族有正月初四中午吃冷面的习俗,据说这一天吃冷面能长命百岁,所以朝鲜族也把冷面称做长寿面。朝鲜族人做的泡菜享有盛誉,其做法是把秋白菜在淡盐水中浸泡数日后用清水漂净,一片片掰开,涂上捣碎的蒜头、生姜、辣椒面和其他香料,有条件的还可以放进新鲜海味、牛肉、梨、苹果等。然后将其腌渍在缸内密封,半月后即可食用。朝鲜族人爱吃牛肉、鸡肉、海鱼,尤其喜欢吃狗肉,而且多在三伏天吃,吃狗肉、喝狗肉汤成俗。他们认为热天食用更能滋补身体。他们还很擅于做汤菜,汤菜做法多达三十余种,平时多喜喝用大酱、海菜、葱蒜、豆油熬制成的味道鲜美的大酱汤。

朝鲜族Chaoxianzu

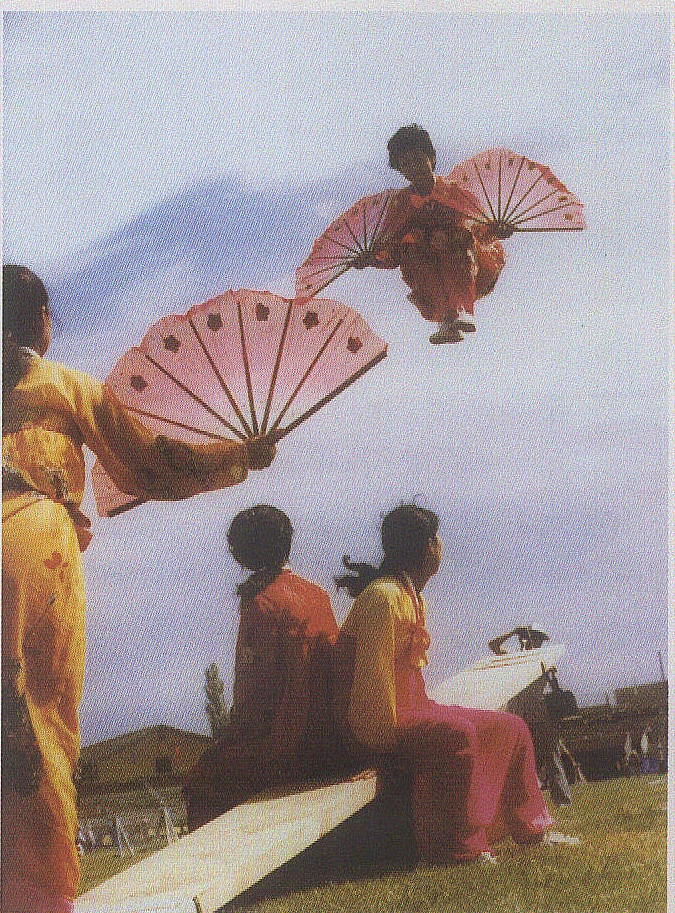

中国56个民族之一。人口192万(1990)。主要聚居在中国吉林省、黑龙江省、辽宁省。吉林省延边朝鲜族自治州是中国朝鲜族最大的聚居地区。朝鲜语属系无定论,多认为源自阿尔泰语系。朝鲜文创建于15世纪中叶,通用汉文。朝鲜族著名的民间舞蹈有农乐舞、长鼓舞、扇舞、顶水舞、剑舞、僧舞等,其中分单舞、双舞及群舞。朝鲜族的传统体育活动有铁连极、荡秋千、朝鲜象棋、朝鲜族摔跤、顶瓮竞走、拔河、投骰、放风筝、跳板等。

❶荡秋千。比赛设个人高度和触铃、双人高度和触铃及团体赛等项目。

❷朝鲜象棋。也称“高丽象棋”,与汉族象棋近似,但两者走法不同。

❸朝鲜族摔跤。逢端阳节或中秋节,朝鲜族进行摔跤比赛。双方穿上特制的摔跤服,右腿上扎一束白带子。比赛开始后,双方各自将左手套讲对方的腿带,右手抓住对方的腰带,双方同时立起。经过多局较量,获胜者牵着黄牛在锣鼓声中绕场一周。

❹顶瓮竞走。流行于吉林省延边朝鲜族自治州。参加者均为女子。比赛时用头顶瓦瓮(内有5公斤水)向前走,以瓦瓮不倒、水不溅出、最先到达终点者为胜。

❺跳板。为全国少数民族传统体育运动会表演项目,古称“板舞戏”,俗称“跳跳板”。比赛分“抽线”和“表演”2种。“表演”是比赛技巧,分规定动作和自选动作,表演者在跳板起落时不断做出劈腿、弓身、跳花环、摘苹果、大转身等各种花样技巧,以姿势优美和动作难易决定胜负。

朝鲜族跳板

朝鲜族cháoxiǎnzú

❶朝鲜半岛上人数最多的民族。

❷我国少数民族之一,主要分布在吉林、黑龙江和辽宁。

朝鲜族cháoxiǎnzú

❶ 〈名〉中国少数民族之一,主要分布在吉林、黑龙江、辽宁。

❷ 〈名〉朝鲜和韩国的人数最多的民族。

朝鲜族

中国少数民族之一。1990年人口有1,920,597人。主要居住在吉林省延边朝鲜族自治州。有自己的语言文字,文字创制于15世纪。部分人信仰佛教、天主教和基督教。中国朝鲜族的主要来源是19世纪中叶,大批从朝鲜半岛迁入东北的朝鲜人。1910年日本吞并朝鲜以后,又有大批朝鲜人迁移到东北各地。中华人民共和国建立以后,在吉林省成立了延边朝鲜族自治州、长白朝鲜族自治县。在朝鲜族自治地区,农、林、牧、副等生产得到全面发展。朝鲜族有着悠久的民族文化传统。

朝鲜族

少数民族之一。主要分布于吉林、黑龙江、辽宁等省,其他散居于内蒙古自治区和内地一带。人口为1763870人 (1982)。多数居民使用朝鲜语和朝鲜文。系属尚无定论,国内一般认为属于阿尔泰语系。少数杂居地区的朝鲜族居民则通用汉语文。主要从事农业,擅长种水稻,对东北的水稻开发有贡献。从19世纪中叶开始,其先民自朝鲜半岛迁来东北三省定居,分布的地区渐广,而且出现了大片聚居区,逐渐发展成为当代中国的一个少数民族。在反帝反封建的斗争中,英勇不屈,具有光荣的革命传统。1931年以后,为反对日本帝国主义的野蛮侵略,在中国共产党的领导下,与汉、满等族人民一道进行艰苦卓绝的武装斗争,沉重地打击了日本侵略者。抗战胜利后,即积极参加和支援解放战争。其后又积极参加和支持抗美援朝战争。为中国人民的解放事业做出了重大牺牲。1952年成立了吉林省延边朝鲜自治州。1958年,成立了吉林省长白朝鲜自治县。在社会主义建设中,不断取得新的成就。该民族讲究礼节,注重卫生,能歌善舞,文化水平较高。

朝鲜族

中国少数民族之一。主要分布在吉林省,其次是黑龙江与辽宁两省。吉林延边朝鲜族自治州是主要聚居区。人口192万(1990年)。朝鲜族的先民,是从朝鲜半岛迁入中国东北3省的朝鲜族人。最早迁入定居的一批,距今已有300多年的历史。19世纪中期至20世纪初,是大批迁入的时期。19世纪80年代迁入东北的朝鲜人约五、六万,至1918年就已达到36万多人。有自己的语言文字。朝鲜语的系属问题,中国学术界尚有争议,但多数意见倾向属阿尔泰语系。多数从事农业,部分从事林业、副业,尤其擅长种植水稻。特别重视教育,讲究敬老爱幼,能歌善舞,坚韧不拔,乐观向上,在抗日战争中,在抗美援朝斗争中,在发展祖国的歌舞音乐艺术中,都有杰出贡献。

朝鲜族

中国少数民族之一。主要分布在吉林、黑龙江、辽宁等地。1,763,870人(1982年)。十九世纪七十年代自朝鲜半岛迁入我国东北地区定居。在与当地各族人民共同劳动和斗争的过程中逐步形成自己的特点,成为我国少数民族之一。1931年以后在日本帝国主义殖民统治和强迫同化政策下,人民生活十分悲惨。在中国共产党的领导下,先后参加抗日战争和解放战争,有五万多朝鲜族青年参加人民解放军。其后又参加了抗美援朝战争。在反帝、反封建斗争史上, 写下了光辉的一页。解放前,处在封建地主经济发展阶段,并有一些资本主义经济成分。能歌善舞。爱穿素白衣服,有“白衣民族”之称。早期宗教流行图腾崇拜和始祖崇拜,信仰土谷神,后来形成檀君教、东学教等本民族宗教。深受儒家思想影响。先后传入道教和佛教、基督教新教天主教等。解放后,实行社会改革, 建立了一个自治州和一个自治县。经济文教卫生事业有很大发展。

朝鲜族

中国的朝鲜族主要聚居在吉林省延边朝鲜族自治州,在黑龙江、辽宁、内蒙古等3个省区及内地一些城市也有分布。人口为1923842人(2000),其中男956946人,女966896人。受教育程度:研究生3241人,大学本科70891人,大学专科84805人,中专91704人,高中368763人,初中800677人,小学379027人,扫盲班8541人,未上过学51293人。分布的行业:农、林、牧、渔业40779人,采掘业979人,制造业10436人,电力、煤气及水的生产和供应业884人,建筑业2506人,地质勘察业、水利管理业181人,交通运输、仓储及邮电通信业2486人,批发和零售贸易、餐饮业12178人,金融、保险业1094人,房地产业192人,社会服务业3815人,卫生、体育和社会福利业1873人,教育、文化艺术及广播电影电视业4683人,科学研究和综合技术服务业416人,国家机关、政党机关和社会团体3368人,其他行业566人。从事的职业:国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人3175人,专业技术人员10356人,办事人员和有关人员4612人,商业、服务业人员14736人,农、林、牧、渔、水利业生产人员40571人,生产、运输设备操作人员及有关人员12800人,不便分类的其他劳动者186人。中国朝鲜族是从朝鲜半岛迁入中国东北3省的朝鲜人。其中1部分人早在明末清初就已定居在东北境内,已有300多年历史。从19世纪中叶起,陆续有大批的朝鲜族迁入。到1910年日本帝国主义吞并朝鲜,又有大批朝鲜人迁入中国东北各地,成为中国当代的一个民族。朝鲜族有自己的语言和文字。语言系属尚无定论;朝鲜文创于1444年,有40个字母,为方块状拼音文字。朝鲜族聚居延边地区是中国著名的水稻之乡,又是中国重要的林业基地。所产的人参、貂皮、鹿茸被奉为东北“三宝”。延边黄牛是中国5大地方良种牛之一。朝鲜族节日除与汉族基本相同外,还有3个家庭节日,即婴儿诞生1周年、“回甲节”(60大寿)、“回婚节”(结婚60周年纪念日)。

朝鲜族

朝鲜族人口为192万多人。朝鲜族人主要分布在吉林省,其次在黑龙江省、辽宁省,还有些散居于内蒙古自治区,吉林省延边朝鲜族自治州是最大的聚居区。

绝大多数朝鲜族人使用朝鲜语和朝鲜文,朝鲜语属阿尔泰语系(尚未有定论),有六种方言。朝鲜文是朝鲜李朝世宗主持下,于1444年创制的拼音文字。朝鲜族人信教的人很少,只有极少数人信仰佛教或基督教或天主教。朝鲜族是中国少数民族中文化水平较高、经济发展较快、人民物质生活较好的一个民族。在中国的朝鲜族人,主要是19世纪中叶由朝鲜半岛陆续迁入的。1910年,日本帝国吞并朝鲜后,不堪忍受帝国主义残酷压迫和剥削的朝鲜人民更是大批移入中国东北各地,到1918年就已达36万多人。他们在中国东北地区定居下来后,逐渐发展成为当代中国的一个少数民族。朝鲜族以擅长在寒冷的北方种植水稻著称,生产的大米洁白、油性大,营养丰富,延边朝鲜族自治州被称誉为“北方水稻之乡”。长白山林区的特产人参、貂皮、鹿茸角,被誉为“东北三宝”。

034 朝鲜族

中国少数民族。人口1920597人(1990年)。主要分布在黑龙江、吉林、辽宁三省。使用朝鲜语及文字。十九世纪中期始由朝鲜迁入中国东北。在中国现代民主革命、民族解放及抗美援朝斗争中作出了积极贡献。1952年和1958年先后建立了延边朝鲜族自治州及长白朝鲜族自治县。主要从事农业,擅植水稻。早期信奉土谷神,流行图腾崇拜、始祖崇拜,后形成檀君教、东学教等。

朝鲜族Chaoxianzu

主要分布在吉林、黑龙江、辽宁三省,其余散居在内地一些城市。吉林省延边朝鲜族自治州是主要聚居区。人口约192万人(1990年)。我国朝鲜族的先民,是从朝鲜半岛迁入的朝鲜人。他们定居下来以后,逐渐发展成为当代中国的一个民族。朝鲜族有本民族的语言和文字。朝鲜族信仰宗教的人较少。信教者有的信仰佛教,有的信奉基督教或天主教。朝鲜族比较喜爱素白服装。妇女服装为短衣长裙,称为“则高利”和“契玛”。男子服装为短上衣,外套坎肩,裤腿宽大。外出时多穿斜襟以布带打结的长袍,现多改穿制服或西装。朝鲜族以大米、小米为主食,喜爱吃打糕、冷面、大酱汤、辣椒和狗肉。京渍(即辣泡菜)是不可缺少的菜食。朝鲜族的村落,多位于山坡的平地上。房屋多为瓦房与草房,房墙外多刷白色。室内有平炕,进屋脱鞋,席炕而坐。住房一般砌有火炕。朝鲜族是一个能歌善舞的民族,喜欢用歌舞来表达自己的感情。每遇有喜事,便高歌欢舞。伽倻琴弹唱、顶水舞、扇子舞、长鼓舞、农乐舞等都是受人喜爱的传统歌舞节目。朝鲜族男子多爱好踢足球,足球运动很普及,延边是全国闻名的“足球之乡”。摔跤也是很受欢迎的古老体育项目和娱乐活动。荡秋千和跳板深受朝鲜族妇女的喜爱。朝鲜族有3个家庭节日,即婴儿诞生一周年,“回甲节”(60大寿),“回婚节”(结婚60周年纪念日)。每逢后两个喜庆日子,子女、亲友、邻居都向老人祝福、祝寿。

朝鲜族

中国少数民族。主要分布在吉林省,其次分布在黑龙江省和辽宁省。人口1763870人(1982年),使用朝鲜语文,少数通用汉语文。19世纪中期从朝鲜半岛迁入东北定居,以农业为主,擅长种植水稻。有着丰富优美的民族文化艺术,能歌善舞。喜爱素白服装,主食为大米、小米,讲究礼节,注意卫生。近代在反抗日本帝国主义的奴役和抗美援朝斗争中作出了积极的贡献。中华人民共和国成立后,1952年和1958年先后成立了吉林省延边朝鲜族自治州和长白朝鲜族自治县,工农业生产全面发展,文化教育事业欣欣向荣。

朝鲜族

中国少数民族之一。主要分布在吉林、黑龙江、辽宁三省。1,763,870人 (1982年)。有本民族的语言文字。19世纪中叶从朝鲜迁入中国定居。早期宗教流行图腾崇拜和始祖崇拜,信仰土谷神,后来形成檀君教、东学教等本民族宗教。解放前,处在封建地主经济发展阶段,并有一定的资本主义经济成分。曾和各族人民共同进行反帝反封建斗争,特别是在中国共产党领导下,先后参加抗日战争和解放战争。1952年和1958年先后建立了延边朝鲜族自治州和长白朝鲜族自治县。目前主要从事农业,擅长种水稻,对东北水田开发作出了积极的贡献。有优美的民族文化艺术传统,能歌善舞。爱穿素白衣服,有“白衣民族”之称。

朝鲜族

中国少数民族之一。共1920597人(1990年统计数),主要分布在吉林、黑龙江、辽宁3省,少数散居于内蒙古和北京市等地。与古朝鲜、高句骊有渊源关系。其远祖本居辽东地区和朝鲜半岛北半部。高丽国亡后,居辽东一带者部分内迁或在原住地逐渐与汉族融合;部分迁居朝鲜半岛,与新罗人结合形成新的高丽族,明初改称朝鲜。17世纪末又开始零星迁居我国,大批迁入主要有两次:清同治八年(1869),因朝鲜半岛北部发生空前大灾荒,饥民纷入我国境内定居。据次年的统计资料,仅在鸭绿江北岸一带,已有28个朝鲜族聚居乡。后时有来投者。至光绪七年(1881),定居今吉林省延边地区的,已达1万余人;迁到该省辑安、临江县及辽宁新宾县的,据光绪九年统计,共有3万7千余人。第二次大批迁居我国是在宣统二年(1910),因不堪日本帝国主义吞并朝鲜后所施残暴统治,纷纷逃至我国境内。定居后,在与当地各族人民共同劳动和斗争过程中,逐渐形成自己的特点。文化发达,有本民族语言和文字,衣尚白,能歌善舞,住屋建筑等生活习俗都具有独特风格。主要从事农业,擅长种水稻,对东北地区水田开发作出了重要贡献。解放前,处在封建地主经济发展阶段。分别信仰天主教、基督教、佛教、道教,尊崇孔孟之道。1931年后,为反抗日本帝国主义殖民统治和强迫同化政策,在中国共产党领导下,与各族人民一道组成抗日联军,打击日寇,涌现出李红光、许亨植等抗日英雄。在解放战争中,有5万余青年参加中国人民解放军,后又积极投入抗美援朝战争。在实行土地改革和社会主义改造的同时,先后于1952年和1958年建立吉林省延边朝鲜族自治州和长白山朝鲜族自治县,实现了民族自治。今延边已有本族工业系统和教育体系,各项事业均有很大发展。散居其他地区的朝鲜族,正和各民族一道,为改革、开放,实现“四化”大业贡献力量。

- 街头庙角褴褛身,半是当年奢靡人是什么意思

- 街头戏剧集第一集是什么意思

- 街头文谈是什么意思

- 街头木偶戏是什么意思

- 街头流浪儿是什么意思

- 街头灯火催车马,城上风霜急鼓鼙。是什么意思

- 街头的狗是什么意思

- 街头舞蹈是什么意思

- 街头艺人是什么意思

- 街头街尾是什么意思

- 街头街角是什么意思

- 街头讲话是什么意思

- 街头诗是什么意思

- 街头诗运动是什么意思

- 街头路口讨故事是什么意思

- 街头集是什么意思

- 街头面是什么意思

- 街头预防是什么意思

- 街头)(废名)是什么意思

- 街好是什么意思

- 街娃儿是什么意思

- 街娘是什么意思

- 街子是什么意思

- 街子大寺是什么意思

- 街子天是什么意思

- 街子孙村是什么意思

- 街子村是什么意思

- 街子林场是什么意思

- 街子温泉度假村是什么意思

- 街宕是什么意思

- 街家是什么意思

- 街容是什么意思

- 街尾是什么意思

- 街巴佬是什么意思

- 街巷是什么意思

- 街巷中的议论是什么意思

- 街巷子是什么意思

- 街巷尽头是什么意思

- 街巷心理疗法是什么意思

- 街巷戒严是什么意思

- 街巷运输是什么意思

- 街巷阡陌是什么意思

- 街市是什么意思

- 街市上是什么意思

- 街市中心是什么意思

- 街市佬是什么意思

- 街市喧嚣是什么意思

- 街市 明 河北石家莊毘盧寺壁畫_名典輔文是什么意思

- 街市的商店是什么意思

- 街市里巷是什么意思

- 街度是什么意思

- 街徙样是什么意思

- 街心是什么意思

- 街心公园是什么意思

- 街心花园是什么意思

- 街房是什么意思

- 街扒是什么意思

- 街拉是什么意思

- 街招是什么意思

- 街数是什么意思