有毒节肢动物防制

有毒节肢动物防制

有毒节肢动物以其对人螫刺方式不同,可分三类:

❶以口部刺针叮咬者有蜘蛛、蜈蚣、锥蝽等;

❷以腹端螫刺螯叮者有蚂蚁、黄蜂、蝎等;

❸以体壁毒毛刺痒或刺痛起泡者有芫菁、毒毛虫等。有毒节肢动物广布于温、热两带。

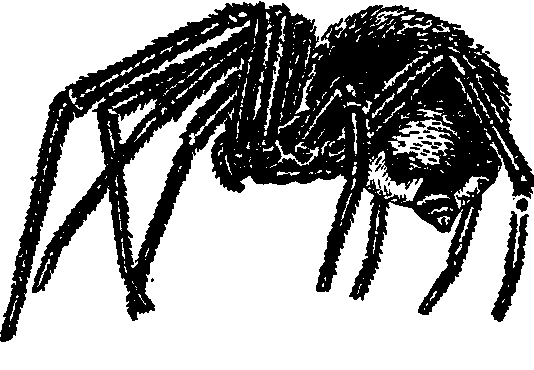

蜘蛛 种类较多,但有毒者较少。黑寡妇毒蛛(见图)叮咬时,可排出毒液,如不治疗,可有4~5%受害者死亡。褐隐毒蛛易叮咬小儿,其毒可致肾功衰竭与血液异变而引起死亡。其他如猛蛛与伊国蛛等亦均有毒。毒蛛不主动攻击人、畜,常因触及蛛网,赤手捕捉,或夜间行走碰到而被叮咬。防制方法为搞好环境卫生,清除住地周围蛛网、无用杂物、碎瓦、砖石等; 夜行时不赤足,不随意捕捉,不随便脱放衣服于室外。多蛛地区可使用杀虫剂。

被黑寡妇毒蛛叮咬时,可肌肉注射抗蛇毒素,静脉注射10%葡萄糖酸钙10ml,为控制肌痛可持续注射肌肉驰缓剂8~16h,必要时处理休克。被褐隐毒蛛叮咬急救时,可先止痛;若于叮咬4h内,应切除叮咬部,同时给于皮质类固醇与甲基强的松,连续3d; 可注射肝素以减少血管内血凝现象。

黑寡妇毒蛛

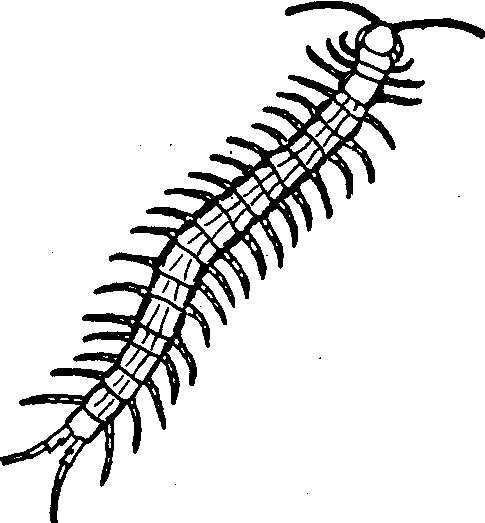

蜈蚣 俗称百足。体长而扁,一般约10~15cm,某些品种可达30cm左右。全身由头及20余体节组成。头与第一体节为红褐色,余各节为兰褐色。每节有足一对,第一对足成为尖利毒肢,末端有通毒腺的小孔,排出酸性毒汁。蜈蚣性畏光,白天栖于石隙、腐木、树皮等阴湿场所。赤脚活动或赤手捕捉时可被咬伤,伤处红、肿、痛,并伴有头痛、眩晕、呕吐等。叮咬局部可用3%氨水或5%碳酸氢钠溶液涂抹,并加冷敷; 伤口周围可注射0.5%奴佛卡因20ml除痛。过敏时可用抗组织胺类药物及镇静剂。

蜈蚣

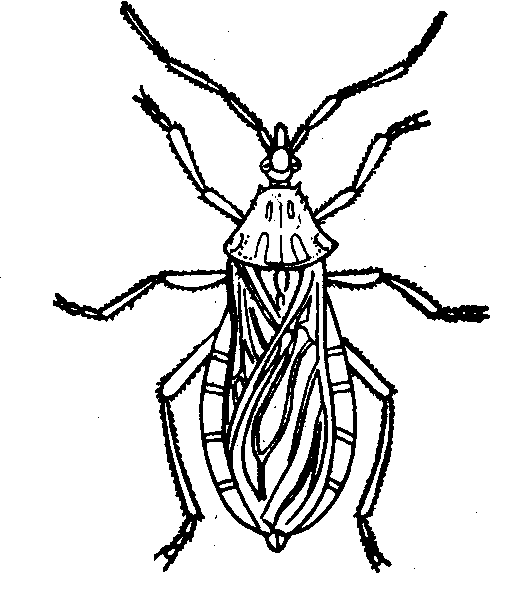

锥蝽 亦称锥鼻虫(见图)。夜间活动,常食小哺乳动物的血,某些种类亦吸人血,常叮咬人之唇周围、手、臂、足、头等处。某些种类为美洲锥虫病传播媒介。防制时清除居住地周围灌木、废物等,不在房屋周围饲养小动物。室内有锥蝽,可用杀虫剂如西维因处理,每10日一次,重点为窗户、墙角、床垫与各种缝隙等处栖藏地。叮咬部位可用肥皂水清洗,过敏者口服抗组织胺药物。

锥蝽

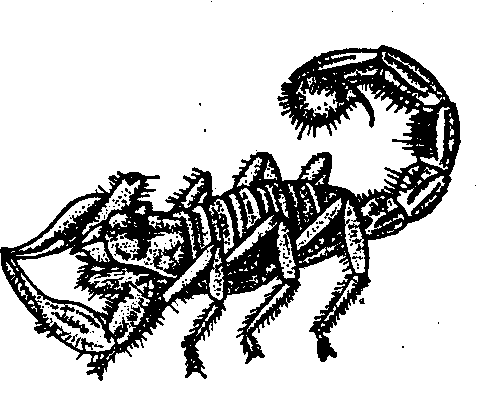

蝎 生长于温、热两带,大体以北纬40度为限。胎生、无变态,妊娠数月后生出幼蝎,成蝎体多黄褐色,亦有赤褐或暗绿色。头胸与腹融为体驱,后腹狭长成尾。头、胸部被透明角质,沿背侧中央有二单眼,其前方左右各有2~5个单眼。头部前端有螯肢一对,其末端有二强大的爪。胸有足四对。前腹部有七节,较粗大,后腹部分六节,其最后一节为囊状,附带毒腺尾勾 (见图)。蝎生栖于陆上,畏光,白天躲于石缝、墙基与阴湿处碎砖瓦或枯叶下,夜晚外出觅食。

蝎

人被蝎螫后,局部肿胀灼热,疼痛异常,严重者可中毒致死。受螫后,应立即拔出毒刺,局部冷敷,以减少毒液吸收。螫伤处涂3%氨水或5%碳酸氢钠溶液,局部注射1%盐酸吐根硷1ml,亦可外敷南通蛇药片。

防制时主要搞好室内外环境卫生,清除砖瓦石块,杂草枯叶等,使其无栖息场所。夜晚活动时以灯光照明,亦可用六六六或滴滴涕粉毒杀。林丹、狄氏剂与氯丹的效果优于滴滴涕与马拉硫磷。

蚂蚁 雌虫腹后末端有螫刺,当触及蚁堆或蚁巢时常被所伤,小儿受害最多。防制方法为清除住区内蚁堆。必要时可用灭蚁灵、对火蚁、收获蚁等药杀灭。多蚁区不可赤足活动。

黄蜂 有螫刺,可连续螫刺数次,与蜜蜂不同。一般不侵袭人,仅于干扰其蜂巢时螫刺。防制方法: 清除居住处附近垃圾,除去诱引物; 不接触蜂巢,或移走蜂巢; 必要时可用杀虫剂,如5%西维因粉剂处理地面与室内蜂巢。处理宜于夜间黄蜂活动最少时进行。

芫菁 俗称斑蟊(见图),属芫菁科。幼虫对人无害,成虫体内含芫菁素 (又称斑蟊素),可使皮肤发泡。在其为害作物中通过,可受螫刺。芫菁喜光,常飞入围坐灯光人群。芫菁骚扰地区可用黄光灯驱之,当其落于皮肤,应用口驱吹,勿捕捉或挤压虫体,以防被螫制。芫菁分布广泛并有迁移性,一般不主张使用杀虫剂。

芫菁

毒毛虫 毒毛虫为鳞翅目蛾类幼虫。其幼虫腹背生有大量毒毛(见图)。毒毛随幼虫蜕皮与结茧而脱落,散布于蜕皮及茧、蛹的周围,亦可随风飘散各处。人接触蜕皮、茧蛹、零散毒毛或穿用沾染毒毛衣服时,毒毛刺入皮肤,引起痛痒难忍的皮炎以及过敏反应。常见为桑毛虫、柳毛虫、松毛虫等。以桑毛虫为例,其防制方法为:

❶消灭越冬幼虫。用杂草树枝围扎于树干,诱引桑毛虫结茧越冬,次年3月幼虫出茧前将其焚烧; 扫除桑树枯枝落叶,剪除有虫枝条,焚烧或深埋。

❷早春药杀。4~5月间幼虫危害桑果树芽时,用0.1%的敌百虫、马拉硫磷、倍硫磷或0.05%敌敌畏喷洒树干与树叶。

❸人工捕杀。

❹以桑毛虫多角体病毒水悬液喷洒枝叶及虫体。

❺保护其天敌,如寄生蜂与寄生蝇等。人被螫刺后可取食油滴于伤部,用硬质光滑器具在皮肤表面顺一个方向刮擦,或以胶布粘贴伤处然后揭除,反复多次,可取出毒毛。用3%氨水涂伤处,可止痛。桑毛虫盛发季节(5~9月),避免在有桑毛虫的树下或下风向活动休息及晾晒衣服; 在桑园活动时,应穿厚质长裤与长袖上衣,颈部围毛巾。

黄尾毒蛾(幼虫)

☚ 螨类防制 灭鼠 ☛

- N000578 最新科学指南是什么意思

- N000579 英汉科技标准术语词典是什么意思

- N000580 自然科学学科辞典是什么意思

- N000582 俄汉科技词典是什么意思

- N000583 汉俄科技大词典是什么意思

- N000584 汉俄英科学技术大辞典是什么意思

- N000586 少年科技词典是什么意思

- N000587 大科学年表是什么意思

- N000588 自然科学大事典是什么意思

- N000589 国外科技工具书指南是什么意思

- N000590 地里十年是什么意思

- N000591 珠穆朗玛峰科学考察散记是什么意思

- N000592 横断山考察专集是什么意思

- N000593 天山托木尔峰地区综合考察专集是什么意思

- N000594 茂兰喀斯特森林科学考察集是什么意思

- N000596 世界探险史是什么意思

- N000597 南极第一冬是什么意思

- N000598 雷公山自然保护区科学考察集是什么意思

- N000599 中国亚热带东部丘陵山区综合科学考察方法研究是什么意思

- N000600 六盘水野钟黑叶猴自然保护区科学考察集是什么意思

- N000601 赤水桫椤自然保护区科学考察集是什么意思

- N000603 南极长城站地区现代环境地球化学特征与自然环境演变是什么意思

- N000604 亚洲腹地探险八年是什么意思

- N000606 系统工程基础——概念、目的和方法是什么意思

- N000607 系统工程学导论是什么意思

- N000608 计划协调技术是什么意思

- N000609 漫谈信息和控制是什么意思

- N000610 系统工程实用教程是什么意思

- N000611 系统思想与方法是什么意思

- N000612 灰色系统是什么意思

- N000613 系统工程引论是什么意思

- N000614 灰色控制系统是什么意思

- N000615 系统方法是什么意思

- N000616 系统科学导论是什么意思

- N000617 控制论与社会是什么意思

- N000618 大系统的递阶与分散控制是什么意思

- N000619 系统辨识导论是什么意思

- N000621 系统工程是什么意思

- N000622 系统思想是什么意思

- N000623 灰色预测与决策是什么意思

- N000624 动态系统模型的建立和分析是什么意思

- N000625 系统工程导论是什么意思

- N000626 系统、结构和经验是什么意思

- N000627 系统论信息论控制论通俗讲话是什么意思

- N000628 协同学讲座是什么意思

- N000630 管理系统工程概论是什么意思

- N000631 人工科学是什么意思

- N000632 灰色系统基本方法是什么意思

- N000633 走向系统·控制·信息时代是什么意思

- N000634 控制论、信息论、系统科学与哲学是什么意思

- N000635 系统动力学是什么意思

- N000636 协同学是什么意思

- N000637 系统质量与可靠性工程是什么意思

- N000638 系统信息控制科学原理是什么意思

- N000639 系统科学论是什么意思

- N000640 法元论是什么意思

- N000641 系统工程与数学方法是什么意思

- N000642 系统科学与系统工程是什么意思

- N000643 论系统工程(增订本)是什么意思

- N000644 系统动力学计算机仿真是什么意思