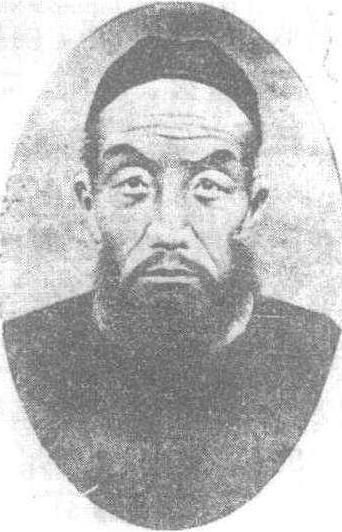

曾国藩1811—1872

清朝大臣,湘军首领。初名子城,字伯涵,号涤生,湖南湘乡人,出身地主家庭。道光进士。曾从倭仁、唐鉴习程朱理学,鼓吹“忠君”“卫道”,以封建卫道者自居。道光末官至侍郎。咸丰二年底(1853年初),奉旨在湖南办团练,以对抗太平军。其方针是捕人要多,杀人要快,百姓称之为“曾剃头”。所办团练,后扩编为湘军,以封建宗法关系为纽带,建立起中国近代第一支军阀武装。1854年3月,率湘军水陆师一万七千人准备出战,阻击太平军。首先发布反革命宣言《讨粤匪檄》,攻击太平军“窃外夷之绪,崇天主之教”,“举中国数千年礼义仁伦”“扫地荡尽”。4月,太平军克岳州,败湘军陆师。曾率水师攻靖港,亦遭惨败,羞愤投水寻死,为部下救起。在湘潭,由于集中水陆全部兵力强攻,才免全军覆灭。8月陷岳州,10月陷武昌、汉阳。1855年初进围九江。2月,石达开率太平军反攻,在九江、湖口打垮湘军水师,曾几乎被擒,又要投水自杀,被部下拉住,逃走南昌。翌年,被太平军四面包围,“呼救无人”,“魂梦屡惊”。后乘天京变乱之机,连陷武昌、九江等重镇。1858年11月,命李续宾率主力进袭三河,六千多人被歼,湘军“元气大伤”,“全军皆寒”。旋以曾国荃“吉字营”为基础,整编扩充,重整旗鼓。次年命为钦差大臣、两江总督,督办江南军务。1861年9月攻陷安庆,慈禧遂命其节制苏、浙、皖、赣四省军务,死力镇压太平军。第二次鸦片战争结束,他力主“借师助剿”,派李鸿章往上海,左宗棠入浙江,勾结英法侵略军绞杀太平天国革命。1862年6月,命曾国荃率湘军主力围攻天京(今南京)。1864年7月陷天京,血洗天京城。封一等侯爵,加太子太保。11月,奉旨到皖、鄂督剿捻军。1865年,僧格林沁败死,责其统军北上,圈河为防,包围捻军,但屡战屡败,去职还两江总督任,后与李鸿章、左宗棠依靠外国侵略者办洋务,创办近代军事工业。1868年调任直隶总督,1870年查办天津教案,媚外卖国,屠杀无辜,为全国人民唾骂。旋调两江总督。1872年病死南京。他一生勾结中外反动势力,镇压中国人民革命,是中国近代史上反动人物典型之一。辑有《曾文正公全集》。

共2首

寂寞深闺里。

忆东风,泥金乍报,若何欢喜?

撤帐筵围停烛夜,细问当时原委。

更密询烧香诗婢。

西舍东邻多士女,但骈头附耳夸双美。

不能答,笑而已。

郎君持赠无多子。

献妆台,官衣一袭,鸾书一纸。

又剩有红线饼餤,合卺同尝甘旨。

珍重说天恩如此。

明年携得神仙眷,料趋朝不过花砖矣。

同梦者,促君起。

艳福如斯也!

记年华,同年二百,君其少者。

刚是凤池骞翥后,又结鸳鸯香社。

看此去雕鞍宝马。

袍是烂银裳是锦,算美人名士真同嫁。

好花样,互相借。

淋漓史笔珊瑚架。

说催妆,新诗绮语,凡人传写,才子风流涂抹惯,莫把眉痕轻画。

当记取初三月夜。

欲问大罗天上事,恐小姑群婢同惊讶。

属郎语,声须下。

曾国藩

长篇历史小说,共三部。唐浩明著。作家出版社1998年出版。作为以曾国藩这一有争议的历史人物为主角的历史小说,作者避开了常见的“翻案”路数,而致力于复原一百多年前那个真实生活过的历史人物。全书以曾国藩的一生悲剧为中心,展开了一系列围绕主人公的复杂矛盾和冲突。主要描写曾国藩周围的三类人物:一是那些英勇善战的太平天国的将士;二是对他处处掣肘的地方势力和钩心斗角的官吏朝臣;三是对他掌握了生杀予夺大权的君主皇室。另外还描述由他统率而又难以驾驭的骄兵悍将和追随左右而又心怀异志的部属亲信等等。正如作者所说,将曾国藩“置于那个动荡的、混乱的、新旧交替的时代中,置于惊天动地的大事件、错综复杂的矛盾交织中,让曾国藩在这些场所中去活动、去周旋”。由于创造了一系列有血有肉的人物形象,构置了一环扣一环的生动情节,作品赢得了广大读者的关注和欢迎。

曾国藩/五箴

曾国藩

曾国藩(1811——1872),原名子城,字伯涵,号涤生,湖南湘乡人。清道光十八年(1838)进士。改庶吉士,散馆,授检讨,累官礼部侍郎。丁忧归。会太平军起,以在籍侍郎身分在湖南办团练,旋扩编为湘军。因镇压太平天国有功,封毅勇侯,升大学士。后任两江总督,卒于官,谥文正。有《曾文正公全集》。

曾国藩1811—1872

字涤生,号伯涵。湖南湘乡人。道光进士,授翰林院检讨,累官礼部、兵部侍郎。后丁忧归,以在籍侍郎帮办湖南团练,后扩充为湘军, 成为镇压太平军的一支主力。以功封毅勇侯,官至武英殿大学士。卒谥文正。论诗推重杜甫、韩愈,尤尊崇黄庭坚,推动了宋诗派发展。又详叙桐城派古文家源流,主张在“义理、考据、辞章”之外再加“经济”一项,四者并重,以适应新的形势, 并大量网罗幕府人才, 造成“桐城派”古文“中兴”的局面。能诗、文。门人极多,思想、文章均有广泛影响。有《曾文正公全集》,其中包括他选编的《十八家诗钞》。

曾国藩1811—1872

初名子城,字伯涵,号涤生。湖南湘乡人。清宣宗道光十八年(1838)进士。由翰林院检讨,累迁内阁学士、礼部侍郎、署兵部侍郎。在京从唐鉴受义理之学,并治考据、词章。文宗咸丰二年(1852),以母丧回籍,在服丧期内奉命在乡办团练,建湘军,与太平天国起义军转战于长江中下游。以镇压太平军、捻军有功,加太子少保衔,晋封一等毅勇侯,官至两江总督,武英殿大学士。穆宗朝,与李鸿章等倡办洋务,创江南制造局等。卒赠太傅,谥文正。在咸丰(1851—1861)、同治(1862—1874)间,以继古今圣哲、扶持名教为己任,又身居高位,幕中网罗众多人材,遂成一时文坛宗主。平生好雄伟瑰奇之文,而推尊姚鼐及桐城派古文,实借此自立门户,别开湘乡文派。于诗宗杜甫、韩愈、苏轼、黄庭坚,兼取陶潜、李商隐、陆游,而尤崇黄庭坚。其《题彭旭诗集后》云:“杜韩去千年,摇落吾安放。涪叟(黄庭坚)差可人,风骚通肸蚃”,“自仆宗涪公,时流颇忻向”。遂继程恩泽、祁寯藻而广宋诗派之流。陈衍《石遗室诗话》谓“湘乡出而诗学皆宗涪翁”。《晚晴簃诗汇》亦称其“承袁、赵、蒋之颓波,力矫性灵空滑之病,务为雄峻排奡,独宗西江,积衰一振。”而章炳麟则以为:“及曾国藩自以为功,诵法江西诸家,矜其奇诡,天下骛逐,古诗多诘诎不可诵,近体乃与杯珓谶辞相等”,“歌诗失纪,未有如今日者也。”(《国故论衡》)。钱仲联又谓其“于山谷尤有深契”,而“晚年专尚闲适之境”,“惜曾氏为功业所分心,自为诗未能臻以恬淡之境。即其气象宏阔之作,亦壮观有馀,凝炼不足。此其于诗之造诣,所以尚不逮其文也”(《梦苕庵诗话》)。著有《曾文正公诗集》四卷,并其奏稿、文集、家书、书扎、日记、杂著等合刊为《曾文正公全集》。生平事迹见《清史稿》卷四○五本传、李鸿章《曾文正公神道碑》,郭嵩焘、刘《曾文正公墓志铭》,朱孔彰《曾文正公别传》。

曾国藩

清政治家、洋务派和湘军首领,晚清散文“湘乡派”创立人。晚清“中兴四大名臣”之一,谥曰文正。初名子城,字伯涵,号涤生。湖南湘乡白杨坪(今属双峰)人。道光进士。曾任内阁学士兼礼部侍郎等职。从唐鉴、倭仁讲习理学。1853年初以在籍侍郎身份在湖南办团练,旋扩编为湘军,镇压太平天国革命。后又奉命围剿捻军。1860年升两江总督,授钦差大臣,督办江南军务。1864年攻陷天京。与李鸿章创办上海江南机器制造总局等近代军事工业,成为洋务派首领之一。1868年在直隶总督任内,查办天津教案,被舆论谴责为残民媚外。后调任两江总督,病死南京。有《曾文正公全集》,今人编有《曾国藩全集》。他的家书中的一些主张,对后世影响很大。

曾国藩1811~1872

清朝重臣。字伯涵,号涤生,湖南湘乡县人。洋务运动的早期发起人之一。道光十八年 (1838) 中进士。曾任礼部、兵部侍郎等职。因与太平军作战有功,受清重用,先后任两江总督和直隶总督兼北洋大臣。死后,清庭谥为“文正”。主要著作有《曾文正公全集》。曾国藩提出“任法不如任人”的“人治”论。由此出发,他反对拘守成法,主张实行法外之法、严刑致安的重刑主义。

曾国藩1811—1872

清朝大臣,湘军首领。原名子城,字伯涵,号涤生,湖南湘乡人。地主家庭出身,自幼受封建传统教育,崇尚理学。道光进士。曾任四川方试考官、翰林院侍讲学士、内阁学士等。道光二十九年(1849年)升官至礼部侍郎。他是军机大臣穆彰阿门生,鸦片战争前在北京和唐鉴、倭仁等研究程朱理学。咸丰二年(1852年)奉命办理湖南团练,“并村结寨,筑墙建碉,多制器械,广延教师,招募壮士,常操技艺”。咸丰三年(1853年)初,把团练改为湘军。在长沙设会审局,大批捉人,杀人,“重则立诀,轻则毙之仗下”,残酷镇压群众,令人发指。湖南人民咒骂之“曾剃头”。次年太平军击溃堵城大营,占领汉口、汉阳,包围武昌,又占岳州(今岳阳),他率众出境作战,对岳州发动进攻。同年(1853年)湘军从湖南入湖北,攻占武汉,擢其为兵部侍郎,率军东下,败太平军于湖北田家镇。次年初攻九江、湖口。不久为石达开部所败,被围于南昌。咸丰六年秋乘太平天国发生“杨韦内讧”之机,指挥湘军反扑,再陷武汉。咸丰八年攻陷九江,后在安徽三河大败。咸丰十年任两江总督,节制浙、苏、皖、赣四省军务。主张“借洋兵助剿”,派李鸿章到上海,左宗棠入浙江,伙同戈登“常胜军”、法人德克碑“常捷军”,夹攻太平军。同治三年六月十六日(1864年7月19日)破天京,加太子太保,封一等侯爵。次年(1865年)奉命督办直隶(河北)、山东、河南三省军务,镇压捻军,战败去职。同年末回两江总督任。咸丰四至五年(1865——1866年)与李鸿章、左宗棠创办江南制造局、马尾船政局等军事工业。同治九年(1870年)任直隶总督时查办天津教案,曾残杀无辜良民,受到社会舆论谴责。后调任两江总督。同治十一年(1872年)病死于南京。有《曾文正公全集》。

曾国藩1811—1872

中国近代思想家、政治家,湘军统帅,洋务派首领之一。原名子城,字伯涵,号涤生。湖南湘乡人。出身于封建官僚地主家庭。少时熟读经史,23岁入县学,24岁中举人,1838年28岁时成进士。曾任四川乡试正考官,翰林院侍讲学士,内阁学士,先后兼署礼、兵、吏、工、刑等部左右侍郎。1853年奉命在湖南办团练,旋扩为湘军,镇压太平军。1860年任两江总督,力主“借洋兵助剿”太平军。1864年7月指挥湘军攻克太平天国都城南京,屠杀十余万太平天国军民。1865年奉命督办直隶、山东、河南三省军务,1867年授大学士,1868年又调任直隶总督,1870年办天津教案,残民媚外,受舆论谴责。曾国藩热心洋务,1862年创办近代第一个军工厂“安庆内军械所”,后又与李鸿章创办江南制造总局;采纳容闳建议,立学馆,习编译;奏请朝廷准派留学生出国。1872年3月病死南京,谥文正。曾国藩在政治上极力维护清王朝的封建统治,一生的主要政治活动是镇压太平天国革命运动;在思想上崇奉程朱理学,又带有一定买办性,是当时封建统治阶级思想的主要代表人物之一。其著作收入《曾文正公全集》。曾国藩伦理思想的核心内容,是大力提倡封建的纲常道德,以“正人心,易风俗”。他把封建的纲常道德视为“地维所赖以立,天桂所赖以尊”的神圣准则(《谕纪泽》,《家训》卷下),要人们牢固树立“君至尊也,父至尊也,夫至尊也”的观念,做到“君虽不仁,臣不可以不忠;父虽不慈,子不可以不孝;夫虽不贤,妻不可以不顺”(同上),以维护那“秩然如冠履不可倒置”《讨粤匪檄》)的君臣、父子、上下、尊卑的封建等级制度。他承袭宋儒的“人性本善”说,认为人在后天的生活中时时为“扬欲所蔽”,使善良天性不断丧失,在此基础上提出了“复性”的道德修养论,强调只有通过后天学习、格物、力行,自觉磨炼,才能清除“物欲”,恢复善性。大力提倡诚、忠、勤、恕诸德,其忠即是对封建君主要“尽吾心;”勤即是对封建君主要“竭吾力”;恕即在统治阶级内部要互谅互让,“常以恕字自惕,常留余地处人”;这些德又都建立在“诚”即“不欺者也”的基础上。重视封建统治者自身道德修养和家教,在其“家书”、“家训”中做了一系列规定。他的伦理思想中具有买办色彩,鼓吹“洋人与我同其利善”,要人们对外国侵略者“不宜忘其大者而怨其小者”,应当“坦然以至诚相与,虚心相待”,“和好而无猜”,以至“曲全邻好”。为讨好侵略者,出卖中华民族利益。曾国藩军事伦理思想,“以道德相标榜,砥砺名节,躬体力行” (费怒春:《增补曾胡治兵语录》),强调将士的道德修养,“带兵之人,第一要才堪治民;第二要不怕死;第三要不急名利;第四要耐受辛苦。”“带兵之道,勤恕廉明,缺一不可。”“求将之道,在有良心,有血性,有勇气,有智略。”“求勇敢之将易,而求廉正之将难。……廉隅正直,则粮饷不欺,赏罚不溢,乃可团结士心,历久常胜。”((《曾胡治兵语录·将才》)强调治军要严明、公明、仁爱、勤劳、和辑。包含着治军、用兵的某些普遍性的思想,有一定价值,为后世治军用兵者所重视。

曾国藩

晚清大臣。1811年生于湖南省。1838年中进士,入翰林院。1852年创办湘军以镇压太平天国运动。1860年任兵部尚书兼两江总督。1861年在安庆创办军械所,制造枪炮,开始洋务运动。1865年5月镇压捻军,在上海开办江南制造总局。1867年任直隶总督。1870年查办天津教案。1872年3月在南京病逝,谥文正。

133 曾国藩1811—1872

清末大臣、湘军创始人,政治家。原名子城,字伯涵,号涤生。湖南湘乡人。道光十八年(1838)进士。曾任四川乡试正考官、翰林院侍讲学士、内阁学士、礼部右侍郎,历署兵、吏部侍郎。后从倭仁、唐鉴讲习程朱道学。咸丰三年(1853)因丁母忧回籍,奉命帮办湖南团练,后扩编为湘军。次年发布《讨粤匪檄》,并始率湘军攻太平军。先后占岳州、武昌、汉阳,破田家镇。咸丰五年(1855)初在湖口被击败,困守南昌。次年乘太平天国天京变乱之机,再陷武汉。咸丰十年(1860)被授职为两江总督、钦差大臣,督办江南事务。力主对太平军“借洋兵助剿”。同治三年(1864)七月,攻破天京(今南京),加太子太保,封一等侯。次年,奉命督办直隶(今河北)、山东、河南3省军务,镇压捻军。同治五年(1866)底,回两江总督原任。曾与李鸿章、左宗棠等创办江南制造局、福建马尾船政局等近代军事工业,开洋务运动之先声。同治九年(1870)查办天津教案时,因滥杀无辜,受到舆论谴责。同治十一年(1872)病死南京。谥文正。在政治上,接受程朱理学思想,坚持三纲原则,维护封建专制制度,但迫于时势变化,又主张引进欧美先进科技工业。

086 曾国藩

他的哲学思想是唯心主义的。他承袭程朱理学“理一分殊”说,同时又接受思孟学派和陆王心学的某些观点,把“诚”说成是宇宙万物及其变化的根源;他宣传天命论等有神论思想,甚至说“洋人之患,此天所为。”他又宣扬唯意志论和英雄史观,鼓吹一两个“大人物”可以转移社会风气,决定人心的趋附。《答刘孟容书》和《书学案小识后》、《顺性命之理论》等文,可以代表他的哲学思想。

128 曾国藩

在伦理思想上,基本上承袭了儒家特别是程朱理学中的思想,一生以孔孟之道的信奉者自居。在政治伦理上,提倡所谓“扶持名教”,即封建礼教,主张加强礼治,改变“纲纪紊乱”的状况,企图借以维护被太平天国革命冲击得摇摇欲坠的封建统治; 主张加强对“中材”的道德教育,企图通过道德感化及内心修养,争取把汉族地主阶级士大夫团结在清朝统治者周围,并争取“万众”向善而不造反;利用程朱的人性论,炮制出一套“杀人有理”的谬论,为其镇压农民起义制造舆论。进而通过“扶持名教”、“以理杀人”,达到保卫以清王朝为代表的封建地主阶级的统治的目的,因此,忠君观念成为其政治伦理思想的核心,“以忠诚为天下倡”、“欲全孝必全忠”、“以忠义为治军之 ‘宝’。在家庭伦理上,他提出了封建主义的治家思想,儒家的孝悌、亲亲是其家庭伦理观的理论基础,“以孝立身,敬亲爱亲”,“三纲之道,世守礼仪”,把“慎独”、“主敬”、“求仁”、“习劳”作为“修己治家”的家训,概括而又集中地反映了封建道德思想。

159 曾国藩1811—1872

晚清军政大臣、诗文作家。他利用自己的地位,提倡“桐城派”古文道统,还网罗大批文士于幕府,如薛福成、黎庶昌、张裕钊、吴汝纶等“曾门四弟子”,使得“桐城派”出现中兴局面,成为“桐城派”支流“湘乡派”的开创者。其行文并不死守“桐城派”轨范,而能从实用目的出发,强调“以理学、经济发为文章”,写得较为放纵充实。其家书恳切周至,影响极大。亦能诗,标举宋诗而又不为其所囿,取境较宽。以韵体口语所作告示、口号等,通俗易懂,朗朗上口,虽内容不可取,形式却有开创性,增强了诗的实用价值,对后世有较大影响。著有《曾文正公全集》,编有《经史百家杂钞》。

曾国藩1811-1872Zeng Guofan

晚清军政重臣,湘军首领。初名子城,字涤生。湖南湘乡人。出身在偏僻山村的一个地主家庭。1838年(道光十八年)中进士,入翰林院,历任内阁学士,礼、兵、刑、吏等部侍郎。自幼受封建传统教育,尤其崇尚理学。鸦片战争前,在北京常与唐鉴、倭仁、吴廷栋等一般道学先生研讨宋学。为首席军机大臣穆彰阿得意门生,得到穆彰阿的赏识和提拔,十年七迁,连跃十级。鸦片战争失败后,曾两次上奏,建议革除弊政,从政治、军事、经济、文化各方面进行改革。1852年(咸丰二年) 丁忧回籍。次年奉诏办理湖南团练。摈除八旗、绿营旧制陋规,仿明代戚继光之营制,招募山乡农民,编练成一支新型的地主武装——湘军,开近世兵为将有的先河。1854年初,湘军练成水陆师1.7万人,会师湘潭,发表檄文,极力诋毁太平天国,向正在进行西征的太平军进攻。但出师不利,初败于岳州(今岳阳)、靖港。经过整顿,转入反攻,连陷岳州、武汉。然后三路东进,突破太平军田家镇防线,兵锋直逼九江、湖口。后水师冒进,大败于鄱阳湖,战船丧失殆尽,此后不敢轻举妄动,采稳妥战术,宁迟勿速,不用奇谋。1859年,与湖北巡抚胡林翼制定分四路攻略安徽的战略计划,遂完成包围安庆。次年受命为钦差大臣、两江总督,督办江南军务。亲率一军驻安徽祁门,命曾国荃围安庆,攻其必救,又以多隆阿军、李续宾军屯桐城外围拒援,屡败太平军于安庆、桐城之间,终在1861秋攻克安庆。1862年(同治元年),将大本营迁至安庆,作围攻天京(今南京)部署:命曾国荃部沿江从正面直逼天京,左宗棠部自江西进攻浙江,李鸿章部自上海进攻苏南,对太平天国实行战略包围。1864年7月攻陷天京,大肆烧杀抢掠,人称“曾剃头”、“曾屠户”。以镇压太平天国有功受封一等爵,加太子太保。为镇压太平天国和各族人民反清起义,曾向列强购置洋炮,装备湘军。同时,1861年创办安庆军械所,生产子弹、火药、炸炮,为洋务运动之始。后又和李鸿章于1865年在上海设置江南机器制造局,仿造外国军火,装备湘军、淮军。1864年春,钦差大臣僧格林沁在山东曹州(今菏泽)被捻军击毙后,奉命镇压直隶(今河北)、河南、山东一带捻军,但屡战屡败。1867年,回任两江总督,旋授大学士。次年8月调任直隶总督。1870年在处理天津教案的过程中,讨好外国侵略者,屠杀不少中国人民,遭人唾骂。同年,再任两江总督。1872年死于南京。谥文正,其著述辑为《曾文正公全集》。

曾国藩1811—1872Zengguofan

中国清末政治思想家。字伯涵,号涤生,湖南湘乡人。道光进士、自幼熟读孔孟经书。曾任翰林院侍讲学士,师事唐鉴,师友倭仁等,致力于程朱理学,兼治诗古文词。先后任礼部、兵部侍郎,官至总督、大学士,封一等毅勇侯。咸丰、同治年间,奉命组织湘军,镇压太平天国革命,死后清廷追赠为“太傅”,谥“文正”。曾国藩坚决维护封建纲常名教,鼓吹礼治,对外主张妥协、退让,坚守与外国侵略者签订的不平等条约,以求中外相安。在镇压太平天国过程中,力主购买外国舰炮,模仿试制,并与李鸿章创办江南制造局,成为洋务派首领。曾国藩没有形成自己的哲学思想体系。他重点继承和发挥程朱理学“理一分殊”、“格物穷理”等思想;宣扬“以诚为本”的思想,认为诚是宇宙万物及其变化的根源;重视和强调程朱理学的心性修养思想。曾国藩的思想,在清末至辛亥革命以后都有一定的影响。近代有些人甚至把他当作精神偶象来崇拜。

曾国藩1811—1872Zeng Guofan

晚清军政大臣、近代作家。字涤生。谥号文正。湖南湘乡人。家世务农。23岁中举,27岁成进士。早年仕进顺利,研究义理、词章、考据之学。后因训练湘军,镇压太平军、捻军有功,深受清廷信任。官至两江总督、武英殿大学士。在文学方面,标榜桐城派,而其创作和理论有所革新,有所发展,自成一派,后人称之“湘乡派”。他在理论上强调“经济”的重要,但写文章有气势、有内容。诗歌崇尚宋诗派,又不拘囿于宋诗派,博采众家,自有特色。著有《曾文正公全集》。

曾国藩1811—1872

原名子城,字伯涵,号涤生。清湖南湘乡人。道光十八年 (1838)中进士,曾任礼部右侍郎,署兵、吏部侍郎从倭仁,唐鉴讲习程朱理学,为军机大臣穆彰阿门生,咸丰三年(1852)回籍为母守丧,同年12月奉命在湖南办团练,后编为湘军。四年发布《讨粤匪檄》,开始攻打太平军。靖港、湖口两次大败,他几乎丧命。逃至南昌后,乘太平天国发生 “天京事变” 率湘军反扑。六年11月攻陷武昌,后被朝廷授与两江总督、钦差大臣,督办江南军务。他派李鸿章、左宗棠分赴上海、浙江,勾结外国军事力量联合进攻太平军。同治三年 (1864) 6月湘军攻陷天京。受封一等侯爵,加太子太保衔次年奉命镇压捻军。七年调任直隶总督。在对外关系上、认为 “中国目前之力,断难启兵端,唯有委曲求全之一法”。九年前往天津镇压群众反洋教斗争。十一年春,病死于南京

曾国藩1811—1872ZengGuofan

清朝大臣,湘军首领。原名子城,字伯涵,号涤生。于1811年11月26日(嘉庆十六年十月十一日)生于湖南长沙府湘乡县南白杨坪村。道光进士。曾任四川乡试正考官、翰林院侍讲学士、内阁学士等,历任礼、兵、吏部侍郎。为军机大臣穆彰阿门生,又从倭仁、唐鉴讲习程朱理学。1853年初赴长沙帮办地方团练后扩编为湘军,成为太平军的死敌。1854年2月,湘军水陆两军组训完成,会集湘潭,发布《讨粤匪檄》,攻击太平天国革命是“开天辟地”以来“名教之奇变”,开始领兵进攻太平军。同年8月,夺占岳州(今岳阳),随后出境作战。10月,陷湖北武昌、汉阳。11月至12月在田家镇打败太平军水师,进围九江。1855年初,太平军反攻,湘军水师在湖口、九江先后惨败。1856年春,固守南昌。同年秋,乘太平天国发生“杨韦事件”反扑,12月,再陷武汉。1858年5月,占领九江。1860年为钦差大臣、两江总督,督办江南军务。1861年9月,督率湘军夺占安庆。11月,奉命统辖苏、皖、赣、浙四省军务,巡抚、提督以下悉归节制。驻兵安庆,全力镇压太平军,并力主“借洋兵助剿”。1862年春,为协办大学士,遣左宗棠与外国侵略者进犯浙江,李鸿章勾结外国侵略者攻取苏南地区,曾国荃部围攻天京(今南京)。1864年7月,破天京。受封一等侯爵,加太子太保。次年,奉命督办直隶(今河北)、山东、河南三省军务,镇压捻军。旋回两江总督本任。1868年8月任直隶总督。1870年6月,天津发生反洋教斗争,他奉命前往查办,屈从法国侵略者,杀害无辜人民,受到舆论遣责。9月,调任两江总督。1872年3月12日,病死南京。著作辑为《曾文正公全集》。

曾国藩1811—1872Zengguofan

原名子城,字伯涵,号涤生。湖南湘乡(今双峰县)人。清末思想家、政治家。洋务派领袖人物。出身于地主家庭,道光进士。曾任吏部侍郎、直隶总督、两江总督等。多次镇压太平天国和捻军起义。热心洋务。死后谥文正。自幼熟读经史子集,崇奉宋明理学。辑有《曾文正公全集》。

曾国藩主张通过整顿道消弭人民反抗,挽救社会危机。他提倡封建纲常,尤其重视封建统治者自身的道德修养。认为,“为上者专重修身,以下之效之者速而且广也。”(《日记类钞》卷上)少数在上位者其“一举一动、一语一默,人皆化之以成风气”。(同上)他倡导诚、忠、勤、敬、恕。把“诚”说成是宇宙万物的主宰及其变化的根源,“天地之所以不息,国之所以立,贤人之德业之所以可大,可久,皆诚为之也”。(《复贺耦庚中丞》,《礼书》卷一)诚乃是进德、作事、立功的根本,只要有一颗“至诚之心”,“则天下无不可为之事矣”。(《日记类钞》卷上)他重视家教。强调“勉强磨炼”,认为只要立志有恒,哪怕无师无友,亦可挺然特立做第一等人物,“从古帝王将相无不由人自立自强做出”。(《家书》)主张“以礼自治,以礼治人”,修养治平,“一秉乎礼”,使“人人纳入轨范之中”,恪守儒家之三纲。(《家书》)他强调身体力行,“天下事知得十分,不如行得七分”。提倡“为务实之学”和“自食其力”。肯定勤劳、俭朴等传统美德。认为“人而不勤”则“万事俱废”,告诫子孙,切不可贪爱奢华,切莫作代代做官之想,大富大贵,总靠不住,“惟勤俭二字可以持久”。(《家书》),他立了八字:“书、蔬、鱼、猪;早、打、考、宅”和四开:“早起、务农、疏医、远巫”之家训。这些主张是以整顿封建道德,维护封建统治秩序为目的,也可以从中提炼一些有益的东西。

曾国藩1811—1872

清末湘军领袖。原名子城,字伯涵,号涤生,湖南湘乡人。1838年进士,累迁内阁学士、礼部侍郎。1853年在籍创办团练,寻编练成湘军,与太平军对抗。屡为太平军所败。1860年任两江总督,旋命节制浙江、江苏、安徽、江西四省军务。支持李鸿章创建淮军。1864年在英法等国侵略者支持下,与李鸿章共同绞杀了太平天国革命。1865年调任钦差大臣,节制直隶(今河北)、山东、河南军务,镇压捻军。战败革职。洋务运动中创办安庆内军械所、江南机器制造总局等近代军事工业。1868年任直隶总督。1870年镇压天津人民的反洋教斗争。1872年病死。有《曾文正公全集》。参见“政治学”、“伦理学”中的“曾国藩”。

曾国藩

中国近代伦理思想家。认为整顿封建道德,使“君至尊”、“父至尊”、“夫至尊”的三纲成为神圣原则,天下可得太平;强调诚、敬、恕、勤、劳、俭、廉诸德;主张“复性”的道德修养方法。参见“历史”中的“曾国藩”。

曾国藩

中国清代地主阶级政治家。认为太平天国是“名教之奇变”,应当严厉镇压。把“礼”看作政治的根本,“舍礼无所谓政事”,主张“以礼自治”,“以礼治人”,要求统治阶级“谨守准绳,互相规劝”,把“人人纳于规范之中”。认为外国侵略者“素重信义”,“颇有君子之行”,主张以“礼让为国”,与其“力敦和好”。参见“历史”中的“曾国藩”。

曾国藩1811—1872

清代后期军政大臣、近代作家,湘乡派古文的创立者。字涤生。湖南湘乡人。曾国藩道光十四年(1834)中举人。4年后成进士,并进入仕途。1851年太平军起,曾国藩多次向清廷献计献策,并在家乡办团练,号“湘勇”。曾还训练水军,造战舰200余艘,在湖南、湖北、江西、安徽等数省与太平军交战,取得一些胜利,得到朝廷信任。慈禧太后垂帘听政后,曾国藩受到重用,先后掌握江苏、安徽、江西、浙江四省及河北、山东、河南三省大权。太平军失败后,曾国藩晋封一等侯,官至两江总督,武英殿大学士,死后称他为“曾文正公”。曾国藩初学桐城派古文,后来利用桐城派,“私立门户”创建湘乡派,他强调“经济”要求应时实用,纠正桐城派脱离实际追求清闲的倾向,有一定进步意义。但他创湘乡派实际是为了扩大封建势力,反对人民革命办理洋务,宣扬封建道德等,成为封建统治阶级的工具。曾国藩著有《曾文正公全集》,1936年世界书局出版。

曾国藩1811~1872

清末湘军首领,字涤生,湖南湘乡人。历任内阁学士,礼、兵、刑、吏部侍郎。咸丰三年(1853年)初,组建湘军,次年,率军阻击太平军,夺取九江、吉安、武昌。十年,升任两江总督,次年,节制浙、苏、皖、赣四省军务。同治三年六月十六日(1864年)七月,攻陷天京。次年调任饮差大臣,对捻军作战,战败去职。同治九年(1870年)调任直隶总督,查办天津教案。后再任两江总督。著有《曾文正公全集》。

曾国藩1811—1872

字涤生,号伯涵,湖南湘乡人。著述甚富,统其名曰《曾文正公全集》。他的文论主要见之于《呜原堂论文》二卷及薛福成的《论文集要》中。桐城派为文讲究义法、考据、词章三者,而三者之中以义法为基础。所谓“义法”,就是倡导“孔孟之道”、宣扬程朱理学所标榜的封建道统精神。但是曾国藩的时代已今非昔比,经过鸦片战争和太平天国运动,满清王朝已是江河日下,摇摇欲坠,因此,他认为“欲学为文,则当扫荡一副旧习,赤地新立”,(《与刘霞仙书》,他在《欧阳生文集序》中,肯定了“文章与世变因”,强调了文学为当时封建统治服务的作用,以力矫桐城派古文空疏好雅的弊病。他曾批评桐城派的“义法”:“盖惜抱名为辟汉学而未得宋儒之精密,故有序之言虽多,而有物之言则少”,又谓“仆尝称古文之道,无施不可,但不宜说理耳”。(均见《复吴南屏书》)。显然,对桐城派的空谈“义理”,他是颇不以为然的。桐城派的古文到了曾国藩手里,变为湘乡派古文,成为宣传封建道德、维护封建统治更为适应的工具了。

曾国藩1811——1872

字伯涵,号涤生,湖南湘乡人,道光进士,曾任翰林院侍讲学士、内阁学士等,擢礼部右侍郎,历署兵、吏等部侍郎,为军机大臣穆彰阿门生,又从倭仁,唐鉴讲习程朱道学。太平天国起义后,组织湘军,后成为镇压太平天国的主力,后又率湘军攻击捻军,并主持创办金陵机器局,江南制造总局等近代军事工业,历任两江总督等职,1870年直隶总督任内镇压天津反洋教斗争,受社会舆论谴责。他以孔孟正统的继承人标榜自己,以“已吾道”的精神与太平天国对抗,屡败屡战。在哲学上,他继承程朱理学,认为…“诚”是物质世界的主宰,“天地之所以不息,国之所以立,贤人之德业之所以可大可久皆诚为之也。故曰:诚者物之始终,不诚无物”。在认识论上把先天道德理念当作认识的来源,“闻道者必真知而笃信”; 他还力倡“存天理、灭人欲”,主张“力去人欲,以存天理”; 在历史观上,他认为“上智下愚不移者,凡事皆然”,并认为风俗之厚薄决定于“一二人之心之所向”,“此一二人之心向义,则众与之赴义;一二人之心向利,则众与之赴利。”1872年病死于南京两江总督任内,其著述收为《曾文正公全集》。

《曾国藩》

唐浩明著,湖南文艺出版社1991年~1993年陆续出版该书三部《血祭》、《野焚》、《黑雨》,随后三部一齐推出,在社会上引起强烈反响。以至当今有“从政要读《曾国藩》,经商要读《胡雪岩》”的口碑。曾国藩是晚清屈指可数的重臣,有的说他是一代楷模,有人说他是汉奸卖国贼,但中国近世大人物无一不受其影响。作者积数年整理曾氏全集之所获,用富有文采的笔触,刻画出一个活生生的曾国藩。世人争读《曾国藩》,至今湖南文艺出版社已重印十几次,发行数十万册,被评为全国畅销书; 报刊争评《曾国藩》,认为是“中国历史小说创作的里程碑式的作品”。

曾国藩1811~1872

字伯涵,号涤生。湘乡县荷叶塘乡 (今属双峰) 人。1838年 (道光十八年) 进士。选庶吉士。30岁后供职京师,历任礼、兵、工、刑、吏部待郎。1852年 (咸丰二年) 回籍守母丧,奉命帮办团练,组湘军以镇压太平天国。1852年2月发布《讨粤匪檄》,攻击太平天国革命。靖港一战惨败,羞愧投水得救。后重整湘军。6月占岳州,10月陷武昌,11月犯九江。在湖口被太平军击败,溃逃南昌,被困年余。1856年秋乘机反扑太平军,再陷武昌。1858年5月占领九江。11月,所遣李续宾部在三河镇被歼。1860年8月,以钦差大臣兼两江总督,督办江南军务。11月,奉命统辖苏皖赣浙四省军务。主张“以洋兵以助剿”,得慈禧信任。1862年 (同治元年)春,为协办大学士。勾结“洋枪队”合击太平军,并以曾国荃部围攻天京。1864年天京城破,杀李秀成,加太子太保,封一等毅勇侯。次年,奉命督办直隶、山东、河南三省军务,镇压捻军。1866年回两江总督原任,首倡洋务,兴办军事工业。1867年授大学士,次年任直隶总督。1870年奉命赴天津查办“教案”,向外国侵略者贴款谢罪。后调任两江总督。1872年病死南京,赠太傅,谥正文。擅诗文,文秉桐城衣钵,为一时所宗。有《曾文正公全集》等传世。

曾国藩1811—1872

原名子城,字伯涵,号涤生。湘乡县荷叶塘 (今属双峰县) 人。清道光十四年 (1834)入长沙岳麓书院读书,同年中举人。1838年成进士,选翰林院庶吉士,供职京师,结交权贵。1843年出任四川乡试正考官。1845年为翰林院侍讲学士。1847年授内阁学士。1849年,擢礼部右侍郎,旋兼兵部右侍郎。1850年3月兼署工部右侍郎。咸丰二年 (1852) 兼署吏部左侍郎。旋丁母忧回籍。1853年初,奉命帮办湖南团练,后扩编为湘军。次年2月,所练湘军会集湘潭,发布 《讨粤匪檄》,开始率兵攻打太平军。不久,于靖港战败,投水寻死被救,旋从岳州出境作战。10月攻陷武汉,加兵部侍郎衔。1855年初,率领湘军进攻江西九江、湖口,水师战败,武汉为太平军克复,被困守南昌。1856年秋,太平天国领导集团发生内讧,遂督湘军乘机反扑,再陷武汉,次年又占九江。1860年8月,授两江总督、钦差大臣,督办江南军务。翌年9月,督其弟曾国荃攻陷安庆。同年11月,奉命统辖苏、皖、赣、浙四省军务,主张“借洋兵助剿”太平军。同治元年(1862)春为协办大学士,派左宗棠与 “洋兵”进攻浙江,李鸿章与“洋兵”攻取苏南,曾国荃进攻天京 (今南京)。1864年7月,攻陷天京,旋加太子太保,封一等侯爵。1865年7月,奉命督办直隶 (今河北)、山东、河南三省军务,镇压捻军起义。并与李鸿章在上海创办江南制造总局等军事工业。1866年12月,回任两江总督。次年,授大学士。1868年,调任直隶总督。1870年奉命往天津查办反洋教斗争,旋调任两江总督。1872年3月病死南京。有《曾文正公全集》。

曾国藩

长篇历史小说。唐浩明著。全书分《血祭》、《野焚》、《黑雨》三部,湖南文艺出版社1990—1992年出版。作者在参与整理《曾国藩全集》 的过程中,掌握了大量史料,经多年的深入钻研,打破历来的偏见,首次以颇有争议的历史人物为小说主人公,描写了曾国藩的一生。作品中的曾国藩,既不是 “千古罪人”,也不是“一代完人”,而是一个活生生的人,具有很大的矛盾性和悲剧性。由于揭示深刻,褒贬比较得当,且文笔生动,故史学、文学意义兼备。小说出版后,在海内外引起很大反响,台港报刊也发表了评论文章,并在台湾、香港出版了繁体字本《曾国藩》。

曾国藩1811—1872

湘军首领、洋务派官僚。原名子城,字伯涵,号涤生,湖南湘乡人,道光进士。累官至礼部右侍郎、署吏部左侍郎。为军机大臣穆彰阿门生,又从倭仁等讲习程朱理学。1853年奉命在湖南帮办团练。后扩编为湘军。1856年前,督率湘军在湘、鄂、赣各个战场与太平军激烈争斗,成为太平天国革命的劲敌。1860年被授为钦差大臣、两江总督。1861年9月,督率湘军攻陷安庆,屠杀太平军将士万余人。1864年7月攻陷天京后,加太子太保。封一等侯爵。1865年奉命镇压捻军失败。后积极从事洋务活动。1868年8月任直隶总督。1870年在处理“天津教案” 时,屈从法国侵略者,遭舆论谴责。后调任两江总督。1872年病死于南京。有《曾文正公全集》。

曾国藩1811—1872

字伯涵,号涤生。湖南湘乡人。道光进士。曾率清军镇压太平天国,官至两江总督节制浙、苏、皖、赣四省军务,为清廷付与大权的第一个汉人。太平天国失败后被加太子太保,封一等侯爵。第二次鸦片战争后,率先兴办洋务,为洋务派大官僚的首领。同治元年( 1862 )设立安庆军械所。后又与李鸿章、左宗棠创办上海江南制造局、福建马尾船政局等军事工业。主张引进西方技术来巩固清朝统治及选派学生到外国学习。著有《曾文正公全集》。参见“洋务运动”。

曾国藩1811—1872

号涤生,湖南湘乡人。道光十八年 (1838年) 进士,选庶吉士。得权贵穆彰阿、倭仁等提携,升内阁学士、礼部侍郎。咸丰二年 (1852年) 底,以在籍礼部侍郎身份奉旨帮办湖南团练,并以此为基础扩编组成湘军,成为镇压太平天国革命军的主要元凶。1860年任两江总督,并被授钦差大臣,督办江南军务,次年11月又令节制苏、皖、赣、浙四省军务。因挽救“社稷”有功,被破例赐予一等侯爵勋位。1865年又奉命督剿捻军。1870年在直隶总督任内查办天津教案,庇护法国侵略者,受到舆论谴责,被调任两江总督。主张对人民以“严刑竣法,痛加诛戮”(《曾文正公全集》奏稿,《严办土匪以靖地方折》),对外则坚持“守定和议”、“曲全邻好” (同上书,《复陈津案各情片》)。兴办洋务的创始人之一。于1862年设立安庆军械所,1863年派容闳到美国购买机器,1865年运回上海交江南制造总局,以建立近代军事工业。提出“讲求洋务”,“师夷智以造炮制船。” (同上书,《复陈洋人助剿及采米运津折》),赞扬“外国技术之精,为中国所未逮”,主张取其所长,“使西人擅长之事,中国皆能究知”(同上书,《调陈兰彬江南差遣片》)。并认为购买外国船炮,机器是必要的,但不应仅限于此。因为仅只“购器”,“不惟力有不逮”,而且不易“洞彻”其中奥秘,不能“自明”其“曲折”,所以更为重要的是学习和钻研西方的科学技术以“得其法”,从而“触类引伸”,“扩充于无穷”,很快能够发展自己的生产,达到“自强”(《同上书,《拟送子弟出洋习艺折》)。反对儒家重义轻利的传统思想,讲究“理财”、“言利”,以“补救时艰”(《曾国藩未刊信稿》,《复周子佩太守》)。主张“暗寓纲法于票盐之中”(《曾文正公全集》、《书札续抄》、《复陈筱浦广文》)。为厘金辩护,认为“取民之道,抽厘尚不失为善政”(《曾国藩未刊信稿》,《复晏彤甫星使》)。厘金取之商贾,即使多抽一些,因其“流转无定”,故不会影响“商贾流通”和“民生乐业”(《曾文正公全集》书札,《复劳辛阶制军》)。

曾国藩zeng guo fan

founder of the Hunan Army,who helped the Qing government suppress the Taiping Revolution

曾国藩1811~1872Zeng Guofan

modern politician and literator,also called Wenzheng.Works: Collected Poems and Proses from Master Zeng Wenzheng,etc.

曾国藩1811—1872

清末湘军首领。字伯涵,号涤生。湖南湘乡人。出身于地主家庭。道光进士,入翰林院,为军机大臣穆彰阿的门生。曾从倭仁、唐鉴讲习程朱理学。道光二十七年(公元1847年)擢内阁学士。1849年任礼部侍郎。1852年署吏部左侍郎。1853年初赴湖南办团练,后扩编为湘军。次年 发布《讨粤匪檄》,率军阻击太平军对长沙的进攻,并率军出省作战。同年秋,攻陷岳州、武昌、汉阳,在田家镇击败太平军水师,进围九江。1856年春,陆师在江西战败,他被困守南昌。同年秋,乘天京(今南京)变乱之机,进攻太平军。1860年被任命为钦差大臣、两江总督,节制浙、苏、皖、赣四省军务。1861年9月,督湘军攻陷安庆,杀太平军一万余人。1862年派李鸿章率淮军到上海,“惜洋人助剿”太平军。1864年7月攻陷天京,受封一等侯爵,加太子太保。与李鸿章、左宗棠依靠外国侵略者创办江南制造局、福建船政局等军火工业。1858年8月,调任直隶总督。在查办天津教案中,因媚外卖国,激起公愤,调任两江总督。1872年在南京病死。有《曾文正公全集》。

发布《讨粤匪檄》,率军阻击太平军对长沙的进攻,并率军出省作战。同年秋,攻陷岳州、武昌、汉阳,在田家镇击败太平军水师,进围九江。1856年春,陆师在江西战败,他被困守南昌。同年秋,乘天京(今南京)变乱之机,进攻太平军。1860年被任命为钦差大臣、两江总督,节制浙、苏、皖、赣四省军务。1861年9月,督湘军攻陷安庆,杀太平军一万余人。1862年派李鸿章率淮军到上海,“惜洋人助剿”太平军。1864年7月攻陷天京,受封一等侯爵,加太子太保。与李鸿章、左宗棠依靠外国侵略者创办江南制造局、福建船政局等军火工业。1858年8月,调任直隶总督。在查办天津教案中,因媚外卖国,激起公愤,调任两江总督。1872年在南京病死。有《曾文正公全集》。

曾国藩1811—1872

原名子城,字伯涵,号涤生。清湖南湘乡人。地主家庭出身。道光十八年(1838)中进士,入翰林院。任礼部右侍郎,署兵、吏部侍郎。为军机大臣穆彰阿门生,又从倭仁、唐鉴讲习程朱理学。咸丰二年(1852)回籍为母守丧。是年十二月,奉命在湖南办团练,后扩编为湘军。四年发布《讨粤匪檄》,恶毒攻击太平天国运动,并率湘军出省进攻太平军。旋败于靖港,他投水寻死,被随从捞起,败逃长沙。十二月,湘军水师又败于湖口,他几乎丧命,逃至南昌。六年,太平天国发生“天京事变”,他乘机率湘军反扑,十一月攻陷武昌。十年,授两江总督、钦差大臣,督办江南军务。次年奉命节制浙、苏、皖、赣四省军务,并力主“借洋兵助剿”。同治元年(1862)春,为协办大学士,派李鸿章、左宗棠分赴上海和浙江,勾结外国侵略者联合进攻太平军。并派曾国荃率湘军围攻天京(今南京)。三年六月湘军攻陷天京,他受封一等侯爵,加太子太保衔。次年奉命督办直、鲁、豫三省军务,镇压捻军。七年调任直隶总督。九年前往天津镇压人民反洋教斗争,他屈从法国侵略者,屠杀无辜群众。秋,调任两江总督。十一年春,病死于南京。有《曾文正公全集》。(参考图635)

- 你类是什么意思

- 你纠我缠是什么意思

- 你纳是什么意思

- 你给我个初一,我给你个十五是什么意思

- 你给我小鞋儿穿,我给你个提不上是什么意思

- 你给我爱情就好,面包我自己买是什么意思

- 你给玫瑰花换个名,它依然芳香诱人是什么意思

- 你老是什么意思

- 你老人是什么意思

- 你老人家是什么意思

- 你老儿是什么意思

- 你老儿家是什么意思

- 你老先生是什么意思

- 你老大爷是什么意思

- 你老子是什么意思

- 你老师是什么意思

- 你老虎口大,我野牛颈粗是什么意思

- 你者是什么意思

- 你胖你先走是什么意思

- 你能把生活扇的耳光变成蜜糖吗是什么意思

- 你腿脚好是什么意思

- 你自己扑灭不了的火不能点是什么意思

- 你自己有一匹马,才能向别人借马是什么意思

- 你自我保护的围墙有多高是什么意思

- 你若不哭,命运便笑是什么意思

- 你若不惜生命去追求荣耀 [阿拉伯]穆太奈比是什么意思

- 你若不来是什么意思

- 你荣华,我自关门睡。是什么意思

- 你莫思量我是什么意思

- 你莫说他长癞子,他不说你眼睛瞎是什么意思

- 你葛是什么意思

- 你蓝是什么意思

- 你行打头是什么意思

- 你被人称代词击中过吗是什么意思

- 你被劝退了是什么意思

- 你被嘴出卖了是什么意思

- 你被我接管了是什么意思

- 你要当心是什么意思

- 你要是节省钉子,难免会失掉马掌是什么意思

- 你要晚餐我要命是什么意思

- 你要有知识,你就得参加变革现实的实践是什么意思

- 你要来时是什么意思

- 你要火了是什么意思

- 你言我语是什么意思

- 你讨上船钱,我讨落船钱是什么意思

- 你让他去取帽子,结果把脑袋取来了是什么意思

- 你让我等得太久了是什么意思

- 你记是什么意思

- 你诃温多城是什么意思

- 你识我见是什么意思

- 你说不得我头秃,我笑不得你眼瞎是什么意思

- 你说东,他说西是什么意思

- 你说他是混蛋,他还有气是什么意思

- 你说呢是什么意思

- 你说诗死了是什么意思

- 你说诗死了 [瑞典]福塞尔是什么意思

- 你读的不是大学,是面子是什么意思

- 你谎干净顺屁股喇喇是什么意思

- 你谦我让是什么意思

- 你贪我爱是什么意思