明太祖孝陵

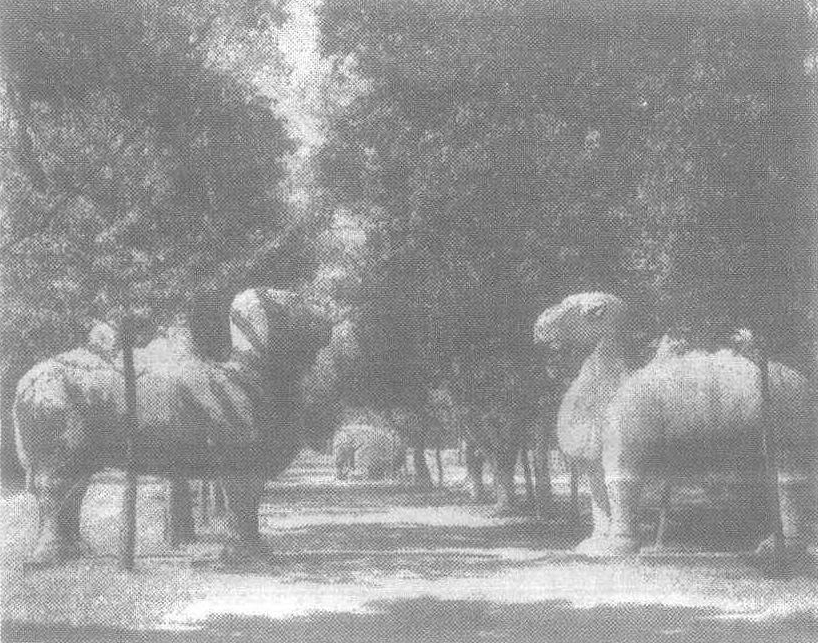

明朝开国皇帝朱元璋(1328—1398) 的陵墓。朱元璋,濠州钟离 (今安徽凤阳)人,曾入皇觉寺为僧,25岁参加反元农民起义军1368年登基称帝,71岁病逝,葬孝陵。殉葬嫔妃46人。孝陵位于南京东郊紫金山南麓独龙阜玩珠峰下。朱元璋登基不久,曾召刘基、徐达、常遇春、汤和四人共议陵址,五人从袖中拿出各人写好的意见,结果不谋而和,都选中了玩珠峰,为此将南朝名寺蒋山寺迁往东面重建,并由朱元璋赐名 “灵谷寺”。1381年开始建陵,第二年太祖结发妻马氏死(郭子兴养女,死后、朱元璋悲痛欲绝,终生不再立后),葬入陵中,因马皇后谥号“孝慈”,故名为“孝陵”。孝陵是明诸帝陵中规模最大的一座。从最前面的下马坊到后部的方城,纵深5里,四周红墙45里。内植松树10万株,养鹿千头,鹿颈悬有银牌(《秣陵集》),殿堂巍峨,楼阁栉比,仅守陵军户就达5500人。孝陵布局分为二部份。前部是以神道为主体的谒陵引导部分,长约4里,依地形高低,山势回转自然建成。孝陵神道绕过了孙权陵墓所在的梅花山。据《七修类稿》载: 修陵时,主持其事的中军都督府佥事术新,曾建议将孙权墓迁走。但朱元璋说,孙权也是一条好汉,留他守门吧,于是便成了现在这个样子。引导部分地面建筑包括下马坊、神烈山碑、大金门、红门、西红门、大明孝陵神功圣德碑亭、神道石刻等。石刻计有石兽24只、望柱两座、翁仲 (石人) 8尊,两两相对。雕技和造型改唐宋遗意的风格为写实,手法简洁,不尚浮华。其中有一“换头” 的石将军。据传说,朱元璋的小公主到此游玩,将花环抛到了石将军头上。石将军“石”心“石”意,夜间竟来迎娶。朱元璋连哄带骗,石将军才回到神道。第二天,朱元璋就下令“斩” 了石将军的头。朱元璋死后,才另雕了脑袋给他装上,因此被称为 “石驸马”。后面是陵的主体建筑,从御河桥起,包括孝陵门、孝陵殿、大石桥、方城、明楼、宝城等建筑。朱元璋改革了礼制,废止了在“寝” 中日常供奉的方式,进一步突出朝拜祭祀仪式的重要,因此,将汉唐两宋陵园中供帝王灵魂起居的下宫建筑和供谒拜祭祀的上宫建筑并合而一,建成孝陵殿,又称享殿,成为孝陵的主要建筑之一。享殿台基为高9尺的三层石造须弥座,面阔9间,进深5间,气势恢宏、惜已毁于兵火。现址殿堂为同治年间重修,无法与原殿相比。从孝陵开始,宝顶之前建方城和明楼。方城自座基至墙面高5丈,城上建一座重檐歇山式、黄琉璃瓦盖顶的明楼,高崇雄伟。陵园最后部分是宝城。孝陵墓冢为一直径约120丈的园形土丘 (据说这与南方多雨气候有关),四周围以石基砖墙,丘上广种松柏。其地宫情况,据史书记载: “务从节俭,器用陶瓦”,然观地面建筑,恐为虚言。陪葬孝陵的有太子朱标及徐达、常遇春、李文忠、康茂才等。孝陵的规制,对明清两代帝陵的修建影响极大,北京十三陵建制,完全延袭孝陵。

- 马克思和恩格斯合作经济思想是什么意思

- 马克思和恩格斯批判的各种非科学社会主义思潮是什么意思

- 马克思和恩格斯给奥·倍倍尔、威·李卜克内西、威·白拉克等人的通告信是什么意思

- 马克思和马克思主义者是什么意思

- 马克思哲学思想研究是什么意思

- 马克思哲学美学思想研究是什么意思

- 马克思女儿家书是什么意思

- 马克思学是什么意思

- 马克思学说是什么意思

- 马克思学说的历史命运是什么意思

- 马克思学说的历史命运是什么意思

- 马克思家书集是什么意思

- 马克思对赋税的定义是什么意思

- 马克思年表是什么意思

- 马克思恩格斯与俄国政治活动家通信集是什么意思

- 马克思恩格斯与自然科学是什么意思

- 马克思恩格斯书信论哲学是什么意思

- 马克思恩格斯书信选集是什么意思

- 马克思恩格斯书简是什么意思

- 马克思恩格斯伟大的品格是什么意思

- 马克思恩格斯传是什么意思

- 马克思恩格斯全集是什么意思

- 马克思恩格斯全集人名索引是什么意思

- 马克思恩格斯全集人名索引是什么意思

- 马克思恩格斯全集名目索引(第1—39卷)是什么意思

- 马克思恩格斯全集注释选编是什么意思

- 马克思恩格斯全集注释选编是什么意思

- 马克思恩格斯全集目录是什么意思

- 马克思恩格斯关于历史唯物主义的书信是什么意思

- 马克思恩格斯关于历史唯物主义的信是什么意思

- 马克思恩格斯军事文选是什么意思

- 马克思恩格斯军事文集是什么意思

- 马克思恩格斯列宁报刊理论与实践是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林军事思想简论是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林毛泽东关于农业若干问题的部分论述是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林毛泽东著作大辞典是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林毛泽东著作大辞典是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林毛泽东著作大辞典 上是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林毛泽东著作大辞典 下是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林毛泽东著作大辞典 中是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林毛泽东论历史唯物主义是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林民族问题著作选是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林著作中文本书目版本简介(1950—1983)是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林著作中文本书目版本简介(1950—1983)是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林著作介绍(科学社会主义)是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林论历史人物评价问题是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林论历史科学是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林论反对机会主义、修正主义是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林论妇女是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林论巴黎公社是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林论思想方法和工作方法是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林论文艺是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林论无产阶级专政和过渡时期的阶级斗争是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林论无产阶级革命政党是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林论沙皇俄国是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林论经济危机是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林论资产阶级庸俗政治经济学是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林论青年是什么意思

- 马克思恩格斯列宁斯大林:军事经济和后勤文摘是什么意思

- 马克思恩格斯列宁自然辩证法文选是什么意思