明大诰

明龙溪犯人赎罪锒锭

明詔令名。洪武十八年(公元1385年)至洪武二十年間頒行。《尚書》有《大誥》一篇,爲周公束征發佈命令,用以“訓戒”臣民。朱元璋爲仿古而制,指導編纂此詔令,用以“警省奸頑”,重典治吏。《明大誥》合案例、峻令、訓導三類,凡四編二百三十六條。其中“大誥”七十四條,“大誥續編”八十七條,“大誥三編”四十三條,“大誥武臣”三十二條。載有族誅、凌遲、梟首、斬、死罪、墨面文身、挑筋去指、挑筋去膝蓋、斷手、斬趾、刖足、枷令、常號枷令、枷項游歷、重刑遷、充軍、閹割爲奴數十種酷刑;列有族誅、凌遲、梟首案例數千件,斬首、棄市以下案例萬餘種。創有“禁游食”、“市民不許爲吏卒”、“嚴禁官吏下鄉”、“民拿害民官吏”諸罪名與禁令。大誥懲處,較明律嚴酷,於貪官污吏猶甚。《大誥》苛刑峻罰,重刑輕罪,律外用刑,與《大明律》多所抵觸,故朱元璋死後不久,即廢而不用。參閲《明史·刑法志》。

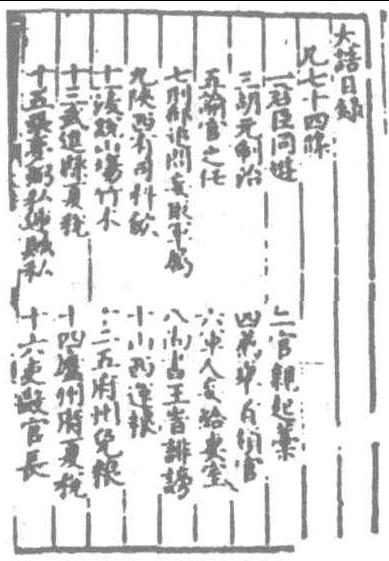

《明大誥》

(明洪武十八年刻本)

明大诰

明太祖朱元璋从洪武十八年(1385年) 起亲自编定并颁行的用严刑峻罚镇压吏民的特别刑法。“大诰”原意是帝王对臣民的告诫。有前编一卷 (74条),续编一卷 (87条),三编一卷 (43条),大诰武臣一卷(32条)。《明史·刑法志》称,大诰有目十条:(1)揽纳户,(2)保安过付,(3)诡寄田粮,(4)民人经该不解物(据沈家本考证,“民人”二字有误),(5) 洒派抛荒 (系 “包荒”之误)田土,(6) 倚法为奸,(7) 空引偷军,(8) 黥刺在逃,(9) 官吏长解卖国,(10) 寰中士夫不为君用。《明大诰》的所列酷刑,有族诛、凌迟、报刑、枭首、斩等死罪,以及墨面文身、挑筋去指、剁指断手、刖足、阉割为奴、斩趾、枷令、常枷号令、枷项游历、重刑迁、充军、籍没等。至洪武三十年 (1397年)《大明律诰》颁行,《大诰》的许多内容被编入《律诰》,《大诰》不再被援用。

《明大诰》

明太祖亲自指导编纂的一部严刑惩治吏民的特别刑法。共4篇236条,其中“大诰”74条,“大诰续编”87条,“大诰三编”43条,“大诰武臣”32条。先后颁布于洪武十八年到洪武二十年(1385~1387)间。以诏令形式颁发的,由案例、峻令、训导三方面内容组成的法规文献。

080 明大诰

明朝的重要法律。洪武十八——二十年(1385—1387)编。朱元璋亲自编定,共4编,236条。内容主要是用严刑峻法惩治官民过犯的案例汇编,维护皇帝的专制权力。以大明律衡量,大部分属于轻罪重判或无罪错判的。甚至“或朝赏而暮戮,或忽罪而忽赦”。另外,编有一部分惩治污吏和豪强作恶的案例,用以打击贪官和豪强。朱元璋于颁行时宣布:“一切官民诸色人等,户户有此一本,若犯笞杖流徒罪名,每减一等,无者每加一等。”

明大诰

明太祖朱元璋颁行的刑事特别法。“大诰”原意是帝王对臣民的告诫,其源出于《尚书》。洪武十八年(1385年)至二十年间,先后编制《大诰》四编,二百三十六条,其中《大诰初编》七十四条,《大诰续编》八十七条,《大诰三编》四十三条,《大诰武臣》三十二条,合称《明大诰》。在此四编《大诰》中,“采辑官民过犯”,法外用刑的案例,用以“警省奸顽”;《大诰》通过案例,颁布了一些重刑法令,有族诛、凌迟、极刑、枭首、斩等死罪,以及墨面、文身、挑筋、去指、剁指、断手、刖足、斩趾、阉割为奴、枷令、常号枷令、枷项游历、重刑迁、充军、籍没等几十种酷刑,用以严密法网;明太祖在一些条目中,利用案例,对臣民进行“训导”,如他在 《大诰续编》第一中,专门 “申明五常”之教,说:“臣民之家,务要父子有亲;率土之民,要知君臣之义,务要夫妇有别;邻里亲戚,必然长幼有序,朋友有信。”以此“明刑弼教”。《明大诰》的问世,是明初推行重典政策的产物,不仅重典治民,更为重典治吏,《大诰》四编二百三十六条中,治吏之条占百分之八十以上,特别是严惩官吏贪污和豪强作恶。朱元璋为使其法深入人心,在颁行大诰时宣布:“一切官民诸色人等,户户有此一本,若犯笞、杖、流罪名,每减一等,无者每加一等。”并命令各级学校讲授《大诰》,科举考试也要考《大诰》。洪武三十年(1397年),《大明律诰》颁行,《大诰》的一部分内容“附载于律”,另一些即不复援用。朱元璋死后,《大诰》即被臣民遗忘。明中叶时,一度为家家收藏,人人诵读的御制圣书,已为民间鲜知。

明大诰

明代刑法。四编,二百三十六条。其中,《大诰》七十四条,《大诰续编》八十七条,《大诰三编》四十三条,《大诰武臣》三十二条。明太祖朱元璋亲自指导编纂,颁于洪武十八年(1385)至二十年(1387)之间。

“大诰”一名源于《尚书·大诰》,有“陈大道以诰天下”之意。朱元璋立国之初就主张以猛治国,刑用重典,但大案仍不绝,如洪武十三年(1380)之胡惟庸党案,十五年(1382)之空印案,十八年(1385)之郭桓案。故在施行重刑的同时,还加强对吏民的训教。《明大诰》为此而颁行。其内容以训导、教化为主,并将峻令、案例和训导结合在一起。

与《大明律》比较,《明大诰》开列了《大明律》未用的酷刑,如墨面纹身、挑筋去指、抽肠刷洗、阉割为奴、去膝盖、断手等数十种。用刑也重于《大明律》,如“用囚办文书”、“官私役部民”和“逃吏更名”三种犯罪,《大明律》分别定为“笞四十”、“杖八十”和“杖一百”,但《明大诰》却均定为死罪。《明大诰》还新设了一些罪名。如“禁游食”、“市民不许为吏卒”、“严禁官吏下乡”等。《明大诰》以打击不法官吏为主要目标,条目中的百分之八十以上与治吏有关。

为了扩大影响,朱元璋还采取相应措施,包括颁赐全国监生,列入科举考试课目;若家有其书,犯罪以可减刑一等,无则加重一等;提倡在田间农闲、乡里集会时广为讲读,等等。但效果并不理想,朱元璋承认:“恶人以为不然,仍蹈前非。”(《御制大诰三编·序》)他死后不久,便被继承者抛弃不用,以致在清初修明史时,成了罕见之书。

《明大诰》实施时间虽不长,但在明初影响不小。也是今人研究明初法制及重典的佐证。

最早有明洪武间内府刻本。江苏人民出版社于1988年出版的杨一凡著《明大诰研究》,对《大诰》全文作了点校。有关研究著述,还有沈家本的《明大诰峻令考》、《大诰跋》、《书明大诰后》,王国维的《书影明内府刊本大诰后》,刘嗣禹的《明大诰与明初之政治社会》等。

明大诰

明太祖朱元璋因“患民狃元习,徇私灭公,戾日滋”,乃于洪武十八年(1385年)至二十年(1387年)之间,采辑官民过犯,连续编纂的一部刑事案例汇编。体例采自《尚书·大诰》周公东征殷遗民时对臣民的训诫。共4篇,236条。计《大诰》一卷,74条,《续编》一卷,87条,《三编》1卷,43条,《大诰武臣》1卷,32条。《明大诰》所载峻令多出于律外,是朱元璋“用重典治乱世”的突出体现。

- pancaskandha是什么意思

- pancasva是什么意思

- pancatanmatani是什么意思

- pancatantra是什么意思

- pancatirtha是什么意思

- pancavaktra是什么意思

- pancavati是什么意思

- pancavimsati是什么意思

- pancavimsatitattvani是什么意思

- pancavimssa-brahmana是什么意思

- pancayajna是什么意思

- pancayata是什么意思

- pancayatana是什么意思

- pancayatana puja是什么意思

- panchabati是什么意思

- panchabhoot是什么意思

- panchabhutani是什么意思

- panchabuddhindriyani是什么意思

- panchadari是什么意思

- panchagni是什么意思

- panchajanya是什么意思

- panchala是什么意思

- panchalas是什么意思

- panchali是什么意思

- panchali sadadam是什么意思

- panchama是什么意思

- panchamukhi-maruti是什么意思

- panchaparisad是什么意思

- pancharahas是什么意思

- pancharatra是什么意思

- panchasila是什么意思

- panchatantra是什么意思

- panchatantra(或 panca-tantra)是什么意思

- panchatirtha是什么意思

- panchavati是什么意思

- pancha-vimsa是什么意思

- panchawati是什么意思

- panchayat是什么意思

- panchayat rai是什么意思

- panchen lama是什么意思

- panchromate是什么意思

- panchudda是什么意思

- panchyang是什么意思

- pancika是什么意思

- pancikarana是什么意思

- pancosmism是什么意思

- pancratic是什么意思

- pancreas是什么意思

- pancreatitis是什么意思

- panda是什么意思

- pandal是什么意思

- pandanallur是什么意思

- pandar是什么意思

- pandara是什么意思

- pandarpur是什么意思

- pandarus是什么意思

- pandarus:是什么意思

- pandas是什么意思

- pandava是什么意思

- pandavakarita是什么意思