方言1923—

安徽桐城人

新华社新闻研究所所长,高级编辑,《新闻业务》月刊主编。著有《新闻初探》。

原名:方祚德

笔名:丁安生、方兴、漱因、毕竣

方言

汉扬雄著,晋郭璞注。全名《輶轩使者绝代语释别国方言》。原本十五卷,今为十三卷。我国第一部汉语方言词典。收录汉代方言词六百七十余条,凡事类相近词均作为一条解释。其中包括古方言、汉代方言和当时通行语言。所收词语略仿《尔雅》体例,分类编排。释义方法为先举出一词,然后说明各地不同叫法和通行范围。是研究汉语发展史重要材料。晋郭璞以当时口语注《方言》,不仅解释前代语词,还保留了大量晋代语词,可据以研究两汉魏晋间汉语词汇的发展变化。今人周祖谟参考几十种著作撰成《方言校笺》,最为完善。科学出版社1956年出版《方言校笺及通检》,附有吴晓铃编《通检》。

方言

方言fāngyán

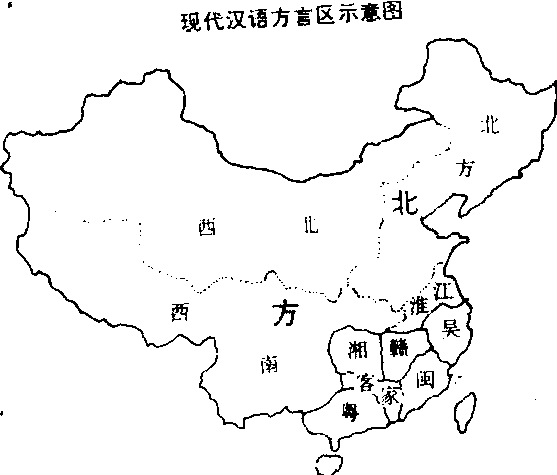

一种语言的地域分支,在局部地区使用的语言。如北方方言、闽方言、粤方言等都是汉语的方言。

方言

指一种语言的地方变体。 作为同一语言的不同方言,必须具备两个条件:一是分布在不同的地域,二是都从同一古老语言发展演变而来。 方言作为一种语言的地域性变体,有自己独特而完整的语音、词汇、语法系统,能够在一定地域内充分发挥交际功能。如:吴方言、客家方言、粤方言都是汉民族共同语的方言。这些方言区的人们能够运用自己的方言进行交际。 在有民族共同语的社会里, 民族共同语占主导地位, 方言处于从属地位。 有些人把因社会原因造成的语言差异称为 “社会方言”, 上述方言为 “地域方言”。

《方言》

❶《輶轩使者绝代语释别国方言》一书的简称。 中国第一部比较方言词汇的重要著作。 西汉扬雄撰。 今存13卷, 见于东晋郭璞 《方言注》 (涵芬楼四部丛刊本)。 《方言》 刻本北宋有国子监本, 南宋有蜀本、闽本和赣本。现在宋本是南宋庆元六年(1200年)浔阳 (今江西九江) 太守李孟传的刻本。 《方言》所记载的都是古代不同地区的词汇, 还掺杂少量当时少数民族语言。 体例是先列举词条, 然后分别说明通行情况。 如第一卷第一条: “党、 晓、 哲, 知也。 楚谓之党,或曰晓,齐宋之间谓之哲。”对所记录的词汇往往注明 “通语”、 “某地语”、 “某地某地之间语”、 “转语” 等。 通语即当时通行的语言, 某地语即当时某个地方的方言, 某地某地之间语即通行区域比通语小、比某地语大的方言。 转语则是指由于时间、 地域的差异而语音发生了变化的词。 由于 《方言》对所记词汇大都注明通行区域, 因而可以从中大体了解汉代方言分布的轮廓。《方言》记录的是各地的活方言,不受文字形义的限制, 并注意从时间和地域的不同进行综合研究, 在研究方法上为后世树立了很好的榜样。 《方言》不仅在中国方言学史上是一部不朽的著作,而且在世界方言学史上也占有重要地位。

❷指方言学术刊物。 中国社会科学出版社出版。

方言

(反)国语

方言←→国语fāng yán ← → guó yǔ

方言:一种语言中与标准语有区别的、仅在一个地区使用的话,如汉语的湘方言、闽方言等。

国语:我国汉语普通话的旧称。

【例】 现在码头上,公共机关中,大学校里,确已有着一种好象普通话模样的东西,大家说话,既非“国语”,又不是京话,各各带着乡音,乡调,却又不是方言,即使说的吃力,听的也吃力,然而总归说得出,听得懂。(鲁迅: 《门外文谈》)

方言

同一语言的地方变体叫做方言。如汉语有北方话、吴语、湘语、粤语、客家话、赣语、闽南话、闽北话八大方言。古代汉语也有方言。《礼记·王制》:“五方之民,言语不通,嗜欲不同。”扬雄的《方言》,就是汉代方言差别的具体记录。方言在语音、词汇、语法方面都有不同于民族共同语或其他亲属方言的特点。如现代汉语普通话没有入声韵,长沙话入声自成一类,但不带辅音韵尾;上海话的入声有喉塞音韵尾[?],广东话的入声有辅音韵尾[-P]、[-t]、[-k];普通话说“什么”,成都话说“啥子”,武汉话说“么”,湖南话说“么子”;普通话说“猫比狗小”,广东话说“猫细过狗”,等等。方言的差别,在不同民族语言里各不相同,有的语音差别大些,有的词汇语法差别大些。汉语方言的差别主要表现在语音上。社会发展的历史,决定方言变化的不同方向。在部落和部族语里,方言不断产生和发展,在一定条件下还可能分化成不同的语言。民族形成以后,方言的作用逐渐缩小。随着民族共同语的作用不断扩大,方言最后将趋于消亡。

方言是语言分化的结果,是移植在地图上的语言的历史,方言的差别都具有历史的意义。如厦门话念“分”为[pun55],念“知”为[ti55],是上古语音的保留;上海话念“打”为[taŋ21],是中古语音的保留;双峰话“相”有“看”“打量”的意思,就是古义的保留。研究方言必须联系历史。研究汉语方言,一般联系中古《切韵》《广韵》系统,有时也联系以《诗经》为代表的上古音系统。

一个大方言下面又可以分为若干次方言。如秦晋方言是汉代一个大方言区,它的下面又可分为秦、晋、梁、益等几个次方言。北方方言是现代汉语的一个大方言,它的下面又可分为华北官话、西北官话、西南官话、下江官话几个次方言。它们都属北方方言,但又各有自己的若干特点。

方言

我国第一部比较方言词汇的著作。全名是《轩使者绝代语释别国方言》。简称《方言》。汉扬雄撰。今本共十三卷。

《方言》搜集了汉代和汉代以前全国各地的方言词语以及部分通行的普通话,分为五类,进行解释。一类是“通语、凡语、凡通语、通名、四方之通语”,这是指不受地域限制的普通话。如卷一:“怜,通语也。”卷二:“好,凡通语也。”二类是“某地某地之间通语”,指通行区域较广的方言词。如卷一:“(伤),自关而东汝颍陈楚之间通语也。”三类是“某地语”,指个别地区使用的方言词。如卷三:“班、彻,列也。北燕曰班,东齐曰彻。”四类是“古今语、古雅之别语”,指当时保留的古代词语。如卷一:“敦、丰,大也。皆古今语也。”五类是“转语”,指因时地不同而语音有转变的词。如卷三:“庸谓之倯,转语也。”

《方言》大致采用分类编次的体例,但不严密。解释词语的基本原则是以今语释古语,以通语释方言。解释方式主要有两种:一是举出一个词作话题,然后分别说明各地对它的不同称谓。如卷八:“豬,北燕朝鲜之间谓之豭;关东西或谓之彘,或谓之豕。”二是列举一组同义词,用一个词解释,然后分别辨析。如卷一:“逢、逆,迎也。自关而东曰逆,自关而西或曰迎,或曰逢。”

《方言》保留了丰富的口语词汇,为后世研究汉代词汇变化,探讨古音,提供了材料;对后人搜集整理方言俗语,产生了很大影响。解释词语注意地域的不同及意义的区别,比《尔雅》有改进。《方言》的注本主要有郭璞《方言注》、戴震《方言疏证》、钱绎《方言笺疏》、周祖谟《方言校笺》。

方言

❶ 土话,地方话。王维《早入荥阳界》:“因人见风俗,入境闻~。”

❷ 书名。汉代扬雄所撰。全名《轩使者绝代语释别国方言》。

方言

(一)即全民语言的分支和地方变体,是某一地区人们思维和交际的工具。是由于一个社会内各地区不完全的分化或几个社会不完全的统一而造成的。一般地说,方言之间语音差别较大,语法差别较小;同一方言各地区之间,因语音、词汇、语法的分歧可分为若干个次方言;一种语言的方言存在着有规则的对应关系。在一定社会条件下,方言又能发展成独立的语言,或随着共同语影响的扩大而逐步融为一体。(二)我国最早研究方言的专著。全称《輶轩使者绝代语释别国方言》,西汉扬雄著。今本十三卷,收录汉代及汉以前的方言词675条,计9000字。大体按《尔雅》体例,将词条依其义类归入各卷。每条记录方式是:先提出一个词或举出一组同义词,后分别说明各词的使用地域。扬雄自称此书是他对当时口语的“实录”,因而不仅保存了不少古代口头语汇,也为我国方言调查开了先河,在我国语言学史上占有重要地位。晋·郭璞的《方言注》、清·戴震的《方言疏证》、王念孙的《方言疏证补》、钱绎的《方言笺疏》,是研究《方言》的重要著作。1956年中国科学出版社出版了《方言校笺及通检》。

方言

指跟标准语相对而言的某种语言的变体。有地域方言、社会方言之分。地域方言指某种语言的地方变体,它只在一个地区使用。如汉语的粤方言、吴方言、湘方言、赣方言、闽方言、客家方言等。社会方言指某种语言的社会阶层、社会集团的变体,它只在语言集团某一群人或某一阶层内通行。如工人的语言,农民的语言、医生的语言等都有各自不同的特点。

语音

辞调

现代的语音:今音

不同于标准的语音:方言

方言的语音:方音

语音不准:语误

语音不清:语音模糊

说话的声音失常:言肆

语音转变:语转

地区

地 境 国(南~) 路(外~)壤(僻~;疆~) 方(~言;~外) 邦 地域 阃阈

作为某种事业基础的地区:基地

中央以下各级行政区划的统称:地方(~工业)

地区内部:内地

地区中间:中(滇~;吴~;汉~)

按历史、地理、语言等划分的大地区:地域 阃阈

统治地区:鸿罗

皇帝的统治地区:龙舆

海内外广大地区:薄海

面积较大的平坦地区:塅

较大地区内划分的较小地区:片(分~)

具有某种性质或范围的一片地区:带(地带;热~;黄河~;冻土~)

中心地带:心脏

多山的地带:山地 山陆

靠近中心的地区:腹地 腹里 奥区 奥壤

京师附近的地区:畿服

长江中下游及东南沿海地区:东南半壁 半壁东南

多山的地区:山区 山乡

偏僻的山区:山圪塔 山旮旯子

多山的国家或地区:山国

偏远的山区:山窝(山窝窝)

荒凉的边远山区:魅乡

多雪的地区:雪乡

农村地区:乡

四方边境地区:四境 四边

四极,四境:四旁

北方边境地区:北垂 北陲 北鄙

北方边塞地区:雁碛

极远的边塞地区:绝塞

疆域,境内的地区:境域 境壤 区宇 界域

所居的界域:宅道

道路狭隘队伍展不开的地区:隘形

两边高峻的狭窄地区:厄

发生地震的地区:震区

不接受上级领导的地区、单位或组织:独立王国 一统天下

地域相接:邻(邻境) 连圻

(较大范围的地方:地区)

另见:城市 机构 地方 各地

各种语言

国家法定使用的语言:国语

汉族的语言:汉语 汉文 华语 华言

现代汉语书面语言:白话(~文)

口头交际使用的语言:口语 言语

未经加工的口语:话胚

只通行于某地区的语言:方言

通行面窄的方言:俚语

小地区使用的方言:土语 土话

方言土语:乡谈

民间的语言和歌谣:街谭巷歌

民间的语言和谚语:街谈巷谚

外族或外国的语言:胡啼番语

外国语言:外语 洋话

异域的语言:译语

经翻译的语言:译语

书面语言:言文

古代、近代的书面语言:文言

文学作品里的语言:雅语 文学语言

诗的语言:诗语

已成格局的语言:套(俗~)

押韵的语言:韵语

佛所说的韵语:金偈

随口唱出无伴奏的韵语:谣(民~;童~)

不同的语言:异言

难懂的语言:鸟音 鸟语

(人类所特有的用来表达、交流的工具:语言)

《方言》

中国最早的比较方言词汇学著作,世界上第一部方言学著作。 全称《輶轩使者绝代语释别国方言》。西汉扬雄撰。原书13卷、9000余字,今本13卷、11900多字。全书记载了汉代不同地区方言、古方言和当时流行的共同语,并且还记录了当时的一些少数民族语言。一般是先列出一个或一些词语,然后用一个通用的同义词去解释,并注明 “通语”、“某地谓之某” 或“某地某地之间谓之某”、“转语” 等。解释词语还注意时间与地域两方面。既注意辨析词义的细微差别,又注意到同一个词因时间不同而在语言中的变化,通过语音转变来考察词语。书中涉及的地域几乎包括汉朝的全部疆域; 材料来源有古代的典籍,也有扬雄亲自调查所得。书中所记录的方言词语,有的至今还在现代方言中使用,一些词汇还反映了当时的社会生活。该书在语言学上有着十分重要的价值,揭示了汉代汉语方言词汇较为准确的地理分布,也透露出不同地区的某些语音差异,显示了不同时期汉语词汇在地域上的变化,对于汉语方言和汉语词汇史的研究,有着十分重要的意义,也有助于了解古代社会文化和名物制度。尤其是作者不受文献记载和文字形体的限制,并注意综合时间和地域的不同去研究语言,在研究方法上对后世研究汉语史和汉语方言,树立了良好的传统。不仅在中国语言学史上,而且在世界语言学史上都是一部不朽的著作。晋代郭璞是第一个给 《方言》 作注的人。清代学者为 《方言》 作注疏的著作有多种,其中戴震的 《方言疏证》、钱绎的《方言笺疏》 影响较大。今人周祖谟《方言校笺》,后面附有吴晓铃的 《方言校笺通检》,是一个集大成的善本。

《方言》

语言研究刊物。由中国社会科学院语言研究所方言研究室主办。1979年2月创刊(季刊)。

汉语方言/北方方言/吴方言/湘方言/赣方言/客家方言/闽方言/粤方言

196 方言

全名 《輶轩使者绝代语释别国方言》。方言学著作。西汉扬雄撰。今本13卷。以汉代各地活方言为主要记录对象。体例仿《尔雅》,按词语意义分类。每条先列举同义词,然后用一通语释之,说明某词属某方言。如第1卷第1条:“党、晓、哲、知也。楚谓之党,或曰晓,齐宋之间谓之哲。”从中可大体看出汉代方言的分布情况。除“别国方言”外,书中还有“绝代语释”,即记载了古今词汇的不同。为训诂和汉语史研究的重要资料。后代注本很多。影响较大的有郭璞《方言注》、戴震《方言疏证》、钱绎《方言笺疏》及今人周祖谟《方言校笺》 等。

方言fangyan

全民语言的分支,有地域方言和社会方言之分。我们平时所说的方言,一般都是指地域方言。地域方言是全民语言的地方变体,是为某一地区的全体成员所共同使用的。在同一种语言的方言与方言之间,有相同的特征,也有相异的特征。因为有相同的特征,才能说这些方言共属于同一种语言;因为有相异的特征,才能使一种方言区别于另一种方言。地域方言有自己的语音系统、常用的词语和语法构造。它们的相异特征主要表现在语音上,词汇、语义、语法方面差别比较小。而社会方言没有自己独立的语音系统,它是应社会分工的需要而产生的,是全民语言的社会变体,它的特点主要表现在词语的使用上。

在原始氏族社会里,人们共同劳动,共同使用一种语言,共同过着简陋的生活。随着社会生产力的发展和人口的增多,不同的民族分开定居。长年累月,继续分化,居住距离越来越远。山川阻隔,交往不便,原来共同使用的语言就会出现分歧,形成不同的地域方言。这就是方言形成的基本形式。

一种语言的不同方言,分歧无论多大,总有相当显著的共同点。这种共同点是一种语言区别于另一种语言的标志。方言差别如果进一步扩大,就会分化成若干亲属语言。差别扩大到什么程度才不算方言,而是不同的语言呢?这是一个极难划清的界限。正因为这一主要原因,人类所使用的语言才难以统计出比较精确的数目。

从发展上看,方言可能有两种前途:一种是,在一定的社会历史条件下,方言进一步分化,最终发展成为独立的语言。比如俄罗斯语、乌克兰语、白俄罗斯语,最初只是古代俄罗斯语的不同方言,由于不断分化而发展成了不同的语言。另一种前途是,在民族共同语的形成和发展过程中,有的方言作为民族共同语的基础,并发展成民族共同语。例如法语的巴黎方言、意大利语的托斯干方言、西班牙语的加斯底里方言、俄语的库尔斯克——奥勒尔方言等。汉民族的共同语——普通话的基础方言是北方方言。在民族共同语形成之后,其他方言的作用就会逐渐缩小,并有可能会随着共同语影响的不断扩大而趋于消失。

《方言》fangyan

训诂学书,全称《輶轩使者绝代语释别国方言》是中国最早的一部方言书。西汉扬雄撰。今本十三卷。据扬雄和刘歆往来书信,原为十五卷,郭璞的《方言注》也说是三五之篇,而《隋书·经籍志》和《唐书·艺文志》都说是十三篇,与今本同。《方言》的内容可分两个方面: 一是方言, 二是古今语。书的作用实同一部“方言词词典”。《方言》和《尔雅》有一个很大的不同:《尔雅》所记载的是古书的故训,而《方言》所记载的却是活人的口语。扬雄《答刘歆书》云:“故天下上计孝廉及内郡卫卒会者,雄常把三寸弱翰,赍油素四尺,以问其异语;归即以铅摘次之椠, 二十七岁于今矣。而语言或交错相反,方复论思,详悉集之,燕其疑。”可见他调查方言的工作既能深入群众,又能持之以恒。他的功绩不仅在方言研究上奠定了良好的基础,而且在训诂研究上也开辟了一条新的道路。在训诂的方法上,《方言》和《尔雅》有相似的地方,即每条先列举一些同义词,然后用一个常用词来解释。但是它跟《尔雅》在这方面也有不同之处:这些同义词不是属于同一词汇的,而是属于不同的各个方言词汇的,这就构成了方言的互译。例如:

❶“嫁、逝、徂、适,往也。自家而出谓之嫁,由(犹)女出为嫁也。逝,秦晋语也;徂,齐语也;适,宋鲁语也。往,凡语也。”(卷一)。

❷“假、格、怀、摧、詹、戾、艐、至也。邠、唐、冀、兖之间曰假,或曰格;齐、楚之会郊或曰怀;摧、詹、戾,楚语也。艐,宋语也。皆古雅之别语也,今则或同”(卷一)。“凡语”就是共同语,也叫做“通语”。另外,对于当时汉语的方言,《方言》不仅作了横的描写,而且作了纵的分析。如例

❷就把方言的不同与古今的变迁联系起来了。

首先为《方言》作注的人是晋代的郭璞。他的《方言注》和他的《尔雅注》一样,很受历代学者的重视。王国维的《书郭注方言后二》曾经指出郭璞的《方言注》有个一贯的精神,即用今语说明古语,也就是以晋代语音解释汉代的语言。周祖谟《方言校笺自序》又举出郭璞《方言注》的五个条例,即:(一)原来解释不明确的,给一个明确的解释,(二)说明方言中一个语词所以这样说的意义,( 三)用普通语词来解释特殊语词或特殊文字,(四)用语言里的复音词来解释原书的单音词,(五)说明语转。清代注解《方言》的有戴震的《方言疏证》、钱绎的《方言笺疏》、钱侗的《方言义证》、王念孙的《方言疏证》、刘台拱的《方言补校》、顾震福的《方言校补》。

方言Fangyan

相对于标准语言的各地方方言,是全民语的地方变体,是统一的全民语言的分支。如汉语是汉民族的全民语,由七大方言(北方、吴、湘、赣、客家、闽方言、粤)组成。汉语方言在语音上的差异较大。以声母而论,有的成套地保存古浊音,有的浊音很少;有的有zh、ch、sh和z、c、s的区别,有的没有;有的能区别n和L,有的则不能。以韵尾而论,有的有-m、-n、-ng、-b、-d、-g,有的只有-n和-ng,有的-n和-ng也不完全分别。以声调而言,各方言区虽大都有入声,但入声的具体情况也有不同。调类的数目也不同,有少到三个的,有多到九个的。方言的差别也表现在词汇方面。同样的东西在不同的方言区名称各不相同。如:“红苕”、“红薯”、“地瓜”、“甘薯”等;“玉米”、“棒子”、“苞谷”、“苞米”、“苞黍”、“珍珠米”等等。也有书面形式相同的词在不同的地方表示不同的意义,嘉兴的“阿爹”是父亲,苏州的“阿爹”是祖父。方言之间的差别也表现在语法方面,如北方话说:“给你钱”,广东话说:“畀钱你”。不过方言的语法差异比语音、词汇方面的差异要小。确定方言可从两方面考虑,一是语言本身,二是社会因素。从语言方面看,方言是全民语的分支,它必须有全民语所共有的基本词汇和语法结构。从社会因素看,要考虑到社会的政治、经济、文化、文字的历史及现状。方言的形成重要的是地理条件。如两个地方受地理条件限制,人们交往很少,语言逐渐出现差异,最后形成方言。社会因素也是一个重要的方面,不同的地区在政治经济上的联系愈来愈小,其语言的差别就愈来愈大,最后形成方言。德语是方言最多的语言之一, 这是由于德意志民族在历史上曾经分裂为许多封建公国,各公国之间的政治、经济缺少联系。汉语中的客家方言是从东晋到明初住在中原地带的居民向南迁移形成的。其次,语言内部的变化也是形成方言的一个原因, 语言是最重要的交际工具,人们在交往中由于某种需要创造一些新词,省略或淘汰一些不用的旧词、或省去难发的音,这种情况在不同的地区也是有差别的,时间一长,区别就出现了。社会方言同地方方言一样是全民语言的分支, 是全民语言的社会变体。在人类社会中,由于政治、经济、社会地位、职业、文化素养不同而划分为各种社会集团、每种集团内的人说话都有各自的特点,这就是所说的社会方言。社会方言的差别在等级制度较严的社会显得较为突出。语言学家认为在美国黑人和白人的英语不一样, 美国黑人说的不是标准语, 这是社会歧视造成的。在社会行业中社会方言随着科学技术的发展而日益表现出它的意义。社会上每一行业都有自己所特有的行业语,在科学技术部门,每一学科都有自己所特有专用词语。社会上的每一个人都处于一定的社会地位之中,都从事于一定的行业。他们的语言也就带有社会方言的特点,所以,人与人讲话不同,不仅表现出自己的口音和方言, 还要体现自己所讲的社会方言。

为了适应社会的发展,给人们的交往带来方便,应积极提倡民族共同语, 地方方言只为一个地区的交往提供方便,使用的范围受到局限。提倡民族共同语,并不意味人为地消灭方言,只是缩小方言的使用范围。汉民族的共同语是普通话,应扩大应用范围,纠正那种地方保守主义——不承认普通话,不愿听普通话,甚至不许子弟说普通话的狭隘的地方观念, 纠正那种在出版物中特别是文学作品中滥用方言的现象。对于方言,我国很早就进行过研究, 西汉的扬雄 (公元前 53—公元18)编著的《輶轩使者绝代语释别国方言》(简称《方言》)是我国最早研究方言的著作, 他把各地同义的词语分别归类, 每类作一条目, 每个条目用一个通用词作解释。他收集的各地同义的词语,大部分注明通行范围。这对研究汉代方言分布很有价值。近代学者章太炎的《新方言》继承了古代的传统。20世纪初,我国语言学家对方言的研究多偏重在个别的方言调查上, 并且着重语音。1928年,赵元任的 《现代吴语的研究》是20年代第一部用现代科学方法研究方言的代表作。建国后,汉语方言研究得到很大发展,一些方言教科书相继出版, 如 《汉语方言概要》 (袁家骅等著, 1960年)。《汉语方音字汇》,《汉语方言词汇》(均由北京大学语言教研室编)。1979年,全国性的学术刊物《方言》创刊。1981年11月, 汉语方言学会成立。

《方言》Fangyan

书名,全称《輶轩使者绝代语释别国方言》。西汉扬雄著。今本十三卷,据扬雄与刘歆来往书信,原来十五卷。似乎未完成。卷一、二、三是语词部分;卷四释衣服;卷五释器皿、家具;卷六、七语词;卷八释飞鸟、走兽,家禽;卷九释车、船、兵器;卷十语词;卷十一释昆虫;卷十二、十三语词。颇类《尔雅·释言》,少有方言词比较。该书体例上摹仿《尔雅》,类集古今各地同义的词语,以通语释词,文言词标明通行区域。该书材料来源有古代的典籍,有直接的调查。所以这本书对研究古词古义、了解汉代的雅言和方言具有重要意义,开汉语方言研究风气之先。晋郭璞《方言注》,清戴震《方言疏证》,钱绎《方言笺疏》对该书多所整理、阐发;清杭世骏《续方言》对扬书亦多补充。

方言/方言类聚/续方言/续方言补正/广续方言及拾遗/续方言又补/方言藻/俗言/方言据/新方言/方言字考/方言考/方言注商/较正方言应用杂字/北方音、江南音、广州音对照华汇/北方话、江南话语辞辨异/方言调查字表/方言调查词汇手册/汉语方言调查手册/方言词例释/汉语方言字汇/汉语方言词汇/全国主要方言区方音对照表/北方话新文字拼音检字表/北方土语辞典/常用东北方言词浅释/京音字汇/北平音系十三辙/北平音系小辙编/北京话单音词词汇/北京话轻声词汇/北京话语汇/老舍作品中的北京话词语例释/北京方言词典/北京话词语/河北土语浅释/辽宁方音正音字表/元明清白话著作中山东方言例释/忻州俗语志/蜀语/蜀方言/言子选辑/四川音韵常用字表/四川成语谚语歇后语韵本/越言释/">越语肯/吴下方言考/上海俗语大辞典/吴音奇字/吴音辣体字典/简明吴方言词典/里语徵实/闽方言考/普通话闽南方言词典/(潮正)两音字集/潮汕注音字集/潮汕字典/(重订)潮汕字典/潮音大众字典/潮音分韵常用字表/北京语音潮州方音注音新字典/普通话潮汕方言常用字典/潮州音字典/广东俗语考/粤语韵汇/广州音常用词表/广州音字典

方言

全称《輶轩使者绝代语释别国方言》。(西汉)扬雄著。今本13卷。作者向在都城的各地孝廉和士兵调查记录方言,再加以整理,历时27年方著成此书,但似尚未完成。体例仿《尔雅》。每条先列同义词,再以一常用词释之。编排顺序也大体按《尔雅》分类,但不标类名。此书为研究古代词汇的重要材料。晋郭璞《方言注》、清戴震《方言疏证》、钱绎《方言笺疏》,对此书加以整理,阐发。明《古逸丛史》本及清武英殿聚珍版为珍善,《丛书集成初编》收有这两种本子的影印本。科学出版社1956年出版周祖谟、吴晓铃的《方言校笺通检》,更为精善,查检也较方便。

方言小词典/汉语方音字汇/汉语方言常用词词典/北京话语词汇释/北京土语辞典/北京话儿化词典/北京土话/简明东北方言词典/东北方言词典/关东方言词汇/黑龙江方言词典/现代文学作品山东方言词例释/陕北方言词典/新疆汉语方言词典/四川方言词典/四川方言词语汇释/上海方言俚语/上海方言词汇/广州话同音、普通话异音字汇手册/广州话分韵词林/国音粤音繁简字对照字汇/大陆和台湾词语差别辞典/简明香港方言词典

方言

一种语言的地区、时间或社会的变体。可以在发音、语法、词汇上与标准语有差异。是语言分化的结果。方言也可仅理解为地区变体。如汉语的北方方言、吴方言、粤方言、闽南方言等。

方言

书名。全称《輶轩使者绝代语释别国方言》,西汉杨雄撰。原书十五卷,今为十三卷,是中国第一部汉语方言对照词汇词典。仿《尔雅》体例,分类序列,其中包括古方言,汉代方言和当时通行的普通话,为研究古代词汇和汉语发展史的重要材料。

方言

汉民族共同语的地域性变体或地域性分支。它为一个社会内某一地区的人们所使用,在语音、词汇、语法上有自己的特点。如现代汉语分为8大方言区:北方话、吴语、湘语、赣语、客家话、粤语、闽北语、闽南语。各大方言区又可分为若干小的方言,如北方话可分为狭义的北方话、江淮话、西南话、西北话4个小方言。汉代杨雄编的《方言》是我国古代方言的专著,对研究汉代及其以前的方言有很大价值。近年来编制出版了一批方言词典,如《汉语方言词汇》(北京大学中文系编,文字改革出版社1964年出版)、《北京方言词典》(陈刚主编,商务印书馆1985年出版)等。

方言

西汉杨雄编的《輶轩使者绝代语释别国方言》的简称。是我国历史上第一部具有方言词典性质的汉语比较方言词汇集,在世界方言研究史上也占有重要地位。这是查找古代汉语方言问题的较好工具书。流传至今共有13卷,所收都是古代不同地区的方言词汇,还有一些少数民族的语言。其解字体例类似《尔雅》,即列出一些意义相当的方言词汇后,采用“通训法”,“以通语释方言,以今语释古语”,最后说明它们的通行情况。《方言》目前比较完善而又查检方便的版本是《方言校笺及通检》。(周祖谟校笺,吴晓铃编,1956年科学出版社出版。)由于《方言》本身的重要价值,后世对它的研究续补之作层出不穷。这些续补之作与《方言》一起,形成了我国古代特有的一类“《方言》系统”的字书,它们是查考古代方言词最基本的资料工具书。

方言fāng yán

《本草纲目》序例第1卷引据古今经史百家书目(28)。训诂书名。西汉杨雄撰。13卷。雄向集中在都城的各地孝廉和士兵调查记录方言,再经整理,前后27年,方成此书。体例与《尔雅》同。每条先列同义词,再以一常用词释之。编排顺序也大体按《尔雅》的分类,唯不标类名。为汉语方言学第一部著作,是方言史、语音史之重要资料。

方言

十三卷,全称《輶轩使者绝代语释别国方言》。旧本题汉扬雄撰,然《汉书·杨雄传》备载扬雄著述,却不曾提及《方言》,《汉书·艺文志》亦不载,《方言》作者问题遂引起怀疑。宋洪迈《容斋随笔》断是书非扬雄所撰,乃汉魏之际好事者所伪造。《四库全书总目提要》谓“反复推求,其真伪皆无显据”。周祖谟《方言校笺自序》认为和帝时还没有叫做《方言》的书是很清楚的,但说《方言》不是扬雄所作,也很不容易断定。汉末以来古今学者大多认为《方言》乃扬雄所作无疑。东汉一百九十年中,无称雄作《方言》者,至汉末应劭撰《汉书集解音义》,方见征引,且称扬雄《方言》。应氏《风俗通义序》云:“周、秦常以岁八月遣輶轩之使,求异代方言,还奏籍之,藏于秘室。及赢氏之亡,遗脱漏弃,无见之者。蜀人严君平有千余言,林闾翁孺才有梗概之法。扬雄好之,天下孝廉、卫卒交会,周章质问,以次注续,二十七年尔乃治正,凡九千字。其所发明,犹未若《尔雅》之闳丽也。张竦以为悬诸日月不刊之书。”其后晋杜预注《左传》、葛洪撰《西京杂记》、常璩撰《华阳国志》,并称扬雄《方言》。清戴震《方言疏证序》谓“是书汉末晋初乃盛行,故应劭举以为言,而杜预以释经,江琼世传其学以至于式。他如吴薛综述《二京解》,晋张载、刘逵注《三都赋》,晋灼注《汉书》,张湛注《列子》,宋裴松之注《三国志》,其子骃注《史记》,及隋曹宪、唐陆德明、孔颖达、长孙讷言、李善、徐坚、杨倞之伦,《方言》及注几备见援摭。”认为《方言》作者为扬雄无疑,洪迈轻置訾议,“岂应劭、杜预、晋灼及隋、唐诸儒,咸莫之考实邪!”迨后卢文弨校《方言》、钱绎疏《方言》、王先谦校《方言》,皆主戴氏之说,谓《方言》确为扬雄所作。罗常培先生据应劭说推断:“《方言》并不是一个人作的,它是从周秦到西汉末年民间语言的可靠的记录。扬雄以前,庄遵(就是严君平)和林闾翁孺或者保存了一部分资料,或者拟定了整理的提纲。到了扬雄本身也愿意继承前人的旨趣,加以‘注续’。”(《方言校笺序》)。罗先生所言很是,从刘歆与扬雄往复书信中可知扬雄前有所承,雄复亲自到群众中去调查方言殊语,其时已工作二十七年,但尚未完成。刘歆欲借观雄书,雄称其书尚未完稿,以谢绝之。刘歆借观未得,故其所撰《七略》不载《方言》,《汉书·艺文志》依《七略》而作,故亦未予著录。综观各种材料,《方言》确成于扬雄之手。扬雄(前53—后18),一作杨雄,字子云,西汉蜀郡成都(今四川成都市)人。少好学,长于辞赋。成帝时为郎。王莽时为大夫,校书天禄阁。仿《论语》作《法言》,仿《易经》作《太玄》;所撰字书尚有《训纂篇》、《别字》,及《苍颉传》等。所撰仅《方言》、《法言》、《太玄》传世。关于《方言》一书称名,《四库全书总目提要》辨证云:“旧本题曰《輶轩使者绝代语释别国方言》,其文冗赘,故诸家援引及史志著录,皆省文谓之《方言》。《旧唐书·经籍志》则谓之《别国方言》,实即一书。又《容斋随笔》称此书为《輶轩使者绝域语释别国方言》,以‘代’为‘域’……洪迈所云盖偶然误记,今不取其说焉。”今本《方言》凡十三卷。是书虽没有明确地标明门类,但基本采用分类编次法,分类略遵《尔雅》而不甚精密。明陈与郊撰《方言类聚》四卷。依《尔雅》篇目编次为《释诂》、《释言》、《释人》、《释衣》、《释食》、《释宫》、《释器》、《释兵》、《释车》、《释舟》、《释水》、《释土》、《释草》、《释兽》、《释鸟》、《释虫》等十六类。《方言》所释语词包括纵横两个方面,即所谓“先代绝言,异国殊语。”沈兼土析其语词为五类:(1)不含地域性的普通话;(2)通行区域较广的方言;(3)纵方面语言新旧生灭交替之际所残留的古今语;(4)横方面语言因地域的差别而发生变异的各地方言;(5)兼包纵横两面因音声转变而发生的方国殊语。《方言》所记地域方言,区域十分广阔。林语堂氏归纳之为十四系:(1)秦晋,(2)梁及楚之西部;(3)赵魏自黄河以北;(4)宋卫及魏之一部;(5)郑韩周;(6)齐鲁;

❼燕代;

❽燕代北鄙朝鲜洌水;

❾东齐海岱之间淮泗;

❿陈汝颍江淮(楚);(11)南楚;(12)吴杨越;(13)西秦;(14)秦晋北鄙。这十四系分析难以精细,只是大略言之而已。《方言》是中国语言学史上第一部方言学研究著作,也是第一部以活语言为研究对象,采用实际调查方式搜辑资料,然后条分缕析,形成科学体系的研究著作,它的成就是巨大的。同时它又是一部重要的训诂专著,南宋朱质《方言跋》云:“子云博极群书,于小学奇字无不通。且远采诸国,以为《方言》,诚足备《尔雅》之遗缺。”《方言》一书亦存在严重的缺点和不足,比如是书地域称名过于杂乱;对某些词语的解释过于简略,不够明晰;用汉字标音十分勉强;对方言词的收录不够齐备;有些词训释有误;词语分类过于粗疏等。《方言》注本,以东晋郭璞注为最早,清戴震《方言疏证》、清钱绎《方言笺疏》、清王念孙《方言疏证补》等均著名。1956年科学出版社印行之《方言校笺及通检》为《方言》集大成的善本。

方言

西汉语言学专著,全名《輶轩使者绝代语释别国方言》,扬雄撰,原15卷,今本13卷。该书历时27年,仿《尔雅》体例,集古今各地同义词语,分别注明通行范围,取材或由古籍,或为实地调查所得, 可见汉代语言分布情况,是研究汉代关中语言特征、词汇分布的第一手资料, 而且还可据其词汇研究汉代长安器用事物, 具有很高史料价值。晋郭璞有《方言注》,清戴震有《方言疏证》,钱铎有《方言笺疏》。

湖南汉语方言概况/长沙话/益阳话/湘乡话/冷水江话/邵阳话/武冈话/祁阳话/辰溪话/常德 (城区) 话/安乡话/大庸话/平江话/浏阳话/攸县话/耒阳话/汝城话/酃县客家话/乡话

《方言》

中国第一部比较方言词汇的著作。全称为 《輶轩使者绝代语释别国方言》 。西汉扬雄(前53~18,字子云,今四川成都人)撰。该书广泛采录了黄河流域及长江流域绝大部分地区的方言。据东汉应劭 《风俗通义·叙》 载,扬雄在前人搜集材料和其师林闾翁孺整理研究的基础上,又不断采访当时客留京都长安的外乡人、积累充实素材,历 “27年,尔乃治正,凡9000字”。今本 《方言》 13卷,凡11900余字,盖经过后人增补。其解说大体仿效 《尔雅》 体例,一般是先列举一组同义词条,然后用 “通语” 释之,并说明各方言词的地域分布。《方言》收载的材料以秦晋语为最多,解释也最详细,说明作者对以长安为中心的秦晋方言比较熟悉,也说明秦晋方言在全国所占的重要地位。后世北方汉语正是以当时的秦晋和洛阳一带方言为基础逐渐定型的。《方言》 最早由东晋郭璞作注,清戴震作 《方言疏证》 ,钱绎作 《方言笺疏》 ,卢文弨作 《重校方言》 ,皆精要,可备参考。

丁以此/丁惟汾/山东方言/山东方言字/山东方言分区/山东方言文学/山东方言研究/山东方言普查/山东东区方言/山东西区方言/山东语言学家/山东方言与普通话/山东方言语汇特点/山东方言语法特点/山东方言语音特点/山东方言语音概况/山东方言与山东文化/山东方言与山东民俗/山东方言与古代汉语/山东地方志与山东方言/山东地名中的山东方言/山东戏剧、曲艺、民歌与山东方言/广饶方言/马益著/无棣方言/王朗/王筠/王兆琛/王婉佺/五莲方言/历城方言/巨野方言/日照方言/公羊方言疏笺/长岛方言/长清方言/文字蒙求/文登方言/孔广居/水浒传中的山东方言/平邑方言/平阴方言/平度方言/平原方言/古代山东方言/东平方言/东明方言/东阿方言/东莱区方言/东潍区方言/尔雅义疏/尔雅音义/乐陵方言/汉语方音字汇、汉语方言词汇/宁阳方言/宁津方言/西齐区方言/西鲁区方言/成武方言/毕拱宸/同文尚书/吕忱/吕静/曲阜方言/刘霁/刘熙/齐河方言/庆云方言/安丘方言/牟应震/牟平方言/阳谷方言/阳信方言/寿光方言/杨桓/苍山方言/李文藻/利津方言/邹平方言/邹县方言/沂水方言/沂南方言/沂源方言/汶上方言/张戬/即墨方言/青岛方言/武城方言/茌平方言/枣庄方言/招远方言/昌乐方言/昌邑方言/昌潍人怎样学习普通话/乳山方言/金乡方言/金瓶梅中的山东方言/肥城方言/鱼台方言/兖州方言/沾化方言/泗水方言/泗水滕县人怎样学习普通话/单县方言/定陶方言/诗声类/孟子音义/郝懿行/莒县方言/莒南方言/荣城方言/威海方言/临邑方言/临沂方言/临沭方言/临朐方言/临清方言/临淄方言/俚语证古/禹城方言/济宁方言/济阳方言/济南方言/说文句读/说文释例/说文解字义证/冠县方言/郡斋读书志/费县方言/垦利方言/泰安方言/桂馥/桓台方言/栖霞方言/莱西方言/莱阳方言/莱芜方言/莘县方言/夏津方言/崂山方言/晁公武/徐邈/胶东方言/胶县方言/胶南方言/胶东方音概况/胶东人怎样学习普通话/郭麟/高青方言/高唐方言/高密方言/烟台方言/烟台方言报告/郯城方言/海阳方言/益都方言/诸城方言/陵县方言/聊城方言/鄄城方言/郓城方言/菏泽方言/萧该/黄县方言/曹县方言/掖县方言/商河方言/章丘方言/淄博方言/梁山方言/博兴方言/惠民方言/焦竑/释名/逸雅/鲁西南方言/鲁西南人怎样学习普通话/蓬莱方言/蒲松龄著作中的山东方言/蒙阴方言/微山方言/韵略汇通/新汶方言/新泰方言/滨县方言/福山方言/嘉祥方言/潍坊方言/潍县方言/翟云升/德州方言/滕县方言/颜介/醒世姻缘传中的山东方言/攀古小庐杂著/攀古楼藏器释文

《方言》fang yan

Topolects→郭璞(Guo Pu)

方言

dialect

方言

dialect

方言

dialect

方言

全称《轩使者绝代语释别国方言》,又称《别国方言》。中国最早研究方言的专书,第一部比较方言词汇的重要著作。原为15卷,今存13卷。西汉扬雄撰。约成书于新莽天凤四年(17)或五年(18),但《汉书·扬雄传》、《汉书·艺文志》和《说文解字》均未提及。书名首次出现于东汉应劭集解《汉书》时征引的材料,称之为“扬雄方言”。《隋书·经籍志》始正式著录,记作“《方言》13卷。汉扬雄撰。(东晋)郭璞注”。《旧唐书·经籍志》和《新唐书·艺文志》均作“《别国方言》”。南宋洪迈怀疑为后人伪托,非扬雄所撰。清戴震经过考证,认为作者确系扬雄。现代学者王国维、罗常培也持这种主张。现知最早谈论《方言》的是西汉刘歆《与扬雄书》、扬雄《答刘歆书》和东汉应劭《风俗通义·序》等材料。这些材料虽未提到书名,但记述了《方言》的撰写目的、成书经过、卷数和大概内容等情况。东晋常璩《华阳国志》卷10上《先贤士女总赞》和葛洪《西京杂记》卷2中也略述了扬雄编撰《方言》的原因和经过,同时指出了书名。据上述材料,可知周秦时期,天子为了解各地的语言和风俗人情,每年秋八月都要派遣使者乘坐轻车(轩)到各地去采集方言、童谣和歌戏,回朝后都收藏于“秘室”。秦亡后,原来收藏的方言等材料也散失殆尽,很难见到,其制度也随之废弛。西汉严君平、林闾翁孺深好训诂,得到了古人采集的方言资料千字左右,并了解其制度和采集方法。扬雄得到严、林二人的传授后,师法古人,在前人工作的基础上,一面搜集古代残存的方言资料,一面广泛采集当时的各地方言。扬雄采集方言的方法,是利用身处京城的便利条件,向各地来京的官吏、孝廉和士兵进行调查并记录下来,“雄常把三寸弱翰,油素四尺,以问其异语”(扬雄《答刘歆书》)。经过大量的调查、系统的整理研究,写成了这部著作,前后历时27年。其卷数,扬雄与刘歆的往来书信和东晋郭璞《方言注·序》都说共有15篇(卷),但今本《方言注》仅存13卷,可能于六朝时佚失了两卷,全书因未最后完成编定,故各卷都没有标目。《方言》汇集和解释了西汉时期全国主要地区的方言及少量的少数民族语汇和一定量的“绝代语”(古代方言和词汇)。所汇释的方言和绝代语,应劭《风俗通义·序》中称“凡九千字”,而《方言注》的正文和现存的本子,实际上有11 900余字。其原因是应劭所据的本子不同,还是在流传中为后人增补,由于年代久远,难以考知。《方言》的编撰体例,基本模仿《尔雅》,也是将所收词语予以分类解释。所分门类多与《尔雅》相合,只是因未最终编定,没有标出门类名称。如卷1卷2,词语;卷3,草木;卷4,衣服;卷5,器用;……卷8,动物;卷9,武器车船;……卷11至卷13,则基本是绝代语。《方言》对所汇释的方言词语,一般都标明使用地域: 范围最大的地域是“自关而东”和“自关而西”,范围较小的是各种地名所属地域或“某地某地之间”。其各种地名所属地域或“某地某地之间”的具体称谓较为复杂: 有用古国名者,如秦晋赵魏燕齐鲁宋郑楚吴越等;有用州名者,如青衮徐扬荆益梁雍幽冀并豫等;有用郡名者,如临淄、会稽、汝南、广汉、代、沛、巴、蜀等;有用城邑或地区名者,如钜野、曲阜、郢等;有用山名者,如岱嵩衡等;有用水名者,如江河淮济汝颍湘沅等;还有用少数民族名或其他国名者,如瓯、朝鲜等。这些地名一般来说,单用较少而连用较多。连用时不仅同类者连用,不同类者也交叉连用。如齐鲁、秦晋、宋卫汝颍、荆吴淮汭、东齐海岱之间、江淮南楚之间等。《方言》对所收绝代语,一般不作标明,有时用“古雅之别语”(古代不同的方言)和“古今语”(古为方言而今——指西汉——时通用的词语)标明。出于解释方言词汇和绝代语的需要,《方言》中记载了大量当时各地通行的词语,其中不少还用“通语”、“凡通语”、“凡语”、“四方之通语”(详各条)予以标明。《方言》对所收词语解释的方式,主要有两种: 第一种是列出一组同义的方言词后,先作总的解释,再分别进行辨析说明,指出各方言词使用的地域及时间。如卷1:“敦、丰、厖、𡗦、、般、嘏、奕、戎、京、奘、将,大也。 凡物之大貌曰丰;厖,深之大也;东齐海岱之间曰𡗦,或曰;宋鲁陈卫之间谓之嘏,或曰戎;秦晋之间凡物之壮大谓之嘏,或曰夏;秦晋之间凡人之大者谓之奘,或谓之壮;燕之北鄙、齐楚之间或曰京,或曰将: 皆古今语也。初别国不相往来之言也,今或同。”又如卷三:“斟、协,汁也。北燕朝鲜洌水之间曰斟,自关而东曰协,关西曰汁。”第二种解释方式是先列出一个通用词语,然后分别列出各地的方言。如卷八:“虎,陈魏宋楚之间或谓之李父,江淮南楚之间谓之李耳,或谓之於䖘,自关东西或谓之伯都。”此外,还有一种解释方式,为先列一组词或一个词,解释其义以后,别无他训。这主要是解释绝代语的,与《尔雅》中多数词语名物的解释方式相同。如卷12:“爰、喛,哀也。”卷13:“吴,大也。”这种方式也有将被释词放在后边的。如卷12:“未升天龙谓之蟠龙。”以上前两种解释方式,使得内容更为细致和明瞭,与《尔雅》那种仅做简单义训、不再深入解说的方式相比,是训诂学上的一个进步和发展。《方言》在对所收词语进行解释当中,不仅发现并记述了方言词汇古今应用地域的不同及其交叉关系,还注意到了通用词语和方言及方言与方言之间的发展变化关系,其解释所用“古雅之别语”、“古今语”和“转语”(指因时地不同、声音转变而产生的词语)等术语,就是对于这种情况的一些理论总结。例如卷1:“假、𢓜、怀、摧、詹、戾、艐,至也。 邠唐冀衮之间曰假,或曰𢓜;齐楚之会郊曰怀;摧、詹、戾,楚语也;艐,宋语也: 皆古雅之别语也,今则或同。”又如卷3:“庸谓之倯,转语也。”卷10:“𫄬、末、纪,绪也。 南楚皆曰𫄬,或曰端,或曰纪,或曰末: 皆楚转语也。”以上所有内容表明,《方言》对于《尔雅》和前人的有关事业,既有继承,更有发展。故基本成书以后,很快就以其重要价值和独到贡献受到了人们的重视,甚至当时奉诏整理登录群书的刘歆都要将之登录于《七略》,只因扬雄自己见于没有最后完成编定而不愿被登录,才在起初未获记载(据刘歆《与扬雄书》和扬雄《答刘歆书》)。不久以后,它便开始发挥其积极的作用,成为人们经常征引和研究古代词语的重要著作。它在学术上,不受文献记载和文字形义的限制,通过作者的长期调查和条分缕析,“考九服之逸言,标六代之绝语,类离词之指韵,明乖途而同致,辨章风谣而区分,曲通万殊而不杂”(东晋郭璞《方言注·序》),首次对当时活的方言做了实况记载和分布揭示,进行了较为科学的比较研究;在编撰上,体例基本完整,分类清楚有序,解释颇有条理,分析细致明白。一定程度上还辨析了通语方言的内在联系,展示了方言的发展演变。这些,不仅使它本身成为“真洽见之奇书、不刊之硕记”(同上),而且更重要的,是它为今天的人们了解汉代的方言及其分布、研究汉代方言与通语的异同和汉语词汇状况及其演进轨迹——如共同语的面貌、共同语分化为方言词、方言词发展为共同语(在汉代,以关西方言词发展为共同语者居多)、方言在政治社会影响下的变化,甚至为人们探讨古音及其内在关系等,都提供了极为丰富宝贵的第一手口语资料;给了后世至今的人们收集整理和研究当世方言俗语以重要启示;也为方言著作、方言词典的撰写开拓了先路,奠定了基础;为方言的调查和研究做出了榜样。《方言》的不足和缺点,主要表现在以下几点: 第一,由于没有最后完成编定,记述内容难免有限。今天我们只可把它当作汉代方言的部分内容,而不能当作全部;第二,编撰解说上虽较之《尔雅》有了一定的进步,但仍不便于查找。这一点上可谓没有突破《尔雅》的局限;第三,方言使用地域的称谓之不一,表明其研究方法尚处于草创初级阶段,还不尽科学;第四,所汇释的方言词语均未标音,虽说有时代的原因,但确不利于后世、尤其是今人对汉代词汇与语音的关系和方言与共同语之间语音上内在联系的认识和研究。《方言》约在魏晋之际开始广泛流传。自后至今,研究注解者较多。具有代表性的为以下诸书: 东晋郭璞《方言注》。这是《方言》的最早注本。其注音义并重,对《方言》贡献最大。《方言》能够流传至今,其功首推此注。它不仅对《方言》做了有益的注解,还纠正了其中的一些错误。同时,它更有一个显著特点,就是采用东晋时期活的口语来作比较解说,内容因而有所增广,这也使它自身具有了很高价值;清戴震《方言疏证》。此书特点为逐条疏证《方言》内容,同时订讹证漏,为研究《方言》必不可少的重要参考著作;清王念孙《方言疏证补》。为前书的补充注书,也很有价值;清卢文弨《重校<方言>》,附《校正补遗》。其内容主要是校订《方言》;清钱绎《方言笺疏》。旁征博引,资料丰富,内容上阐发较多;当代学者周祖谟的《方言校笺》。本书总结了前人的研究成就,详辨了是非,为截至目前注解《方言》的集大成者;吴晓玲《方言校笺通检》。此书附于《方言校笺》之后,甚便于对《方言》进行检索。《方言》的刻本,现知有北宋国子监本,南宋蜀本、闽本和赣本。今存宋本是南宋庆元六年(1200)浔阳(今江西九江)太守李孟传的刻本。

方言

语言和训诂书。西汉杨雄撰。全名为《輏轩使者绝代语释别国方言》。原为十五卷,今本十三卷。该书体例仿《尔雅》,收罗古今各地方言和少数民族语言,按词分类训诂,为我国第一部汉语方言对照词汇词典,是研究古代词汇的重要材料。清戴震有 《方言疏证》,钱绎有 《方言笺疏》 等。

- 汗青阁是什么意思

- 汗颜是什么意思

- 汗颜无地是什么意思

- 汗马是什么意思

- 汗马之功是什么意思

- 汗马之劳是什么意思

- 汗马之劳。是什么意思

- 汗马之名是什么意思

- 汗马之才是什么意思

- 汗马之绩是什么意思

- 汗马充屋是什么意思

- 汗马功劳是什么意思

- 汗马功绩是什么意思

- 汗马勋劳是什么意思

- 汗马夹是什么意思

- 汗马将行矣,卢龙已肃然。是什么意思

- 汗马才是什么意思

- 汗马流星是什么意思

- 汗马流星的是什么意思

- 汗马流水儿的是什么意思

- 汗马牛是什么意思

- 汗马牧秋月,疲兵卧霜风。是什么意思

- 汗马牧秋月,疲卒卧霜风。是什么意思

- 汗鳖是什么意思

- 汗(儿)溜着是什么意思

- 汗𣲷𣲷是什么意思

- 汗𧗁𧗁是什么意思

- 汗𧜛是什么意思

- 汗𩌇是什么意思

- 汗𫋷是什么意思

- 汗𬡒子是什么意思

- 汗𬡨是什么意思

- 汗是什么意思

- 汘是什么意思

- 汙是什么意思

- 汙尊抔饮是什么意思

- 汙尊牛饮是什么意思

- 汙斜是什么意思

- 汙水是什么意思

- 汙泽洿泽是什么意思

- 汙渎是什么意思

- 汙澤是什么意思

- 汙濊是什么意思

- 汙瀆是什么意思

- 汙穢是什么意思

- 汙萊是什么意思

- 汙邪是什么意思

- 汙里轸是什么意思

- 汙隆是什么意思

- 汚是什么意思

- 汛是什么意思

- 汛事是什么意思

- 汛地是什么意思

- 汛塘制是什么意思

- 汛情是什么意思

- 汛愆是什么意思

- 汛扫是什么意思

- 汛期是什么意思

- 汛期降水是什么意思

- 汛河是什么意思