放线菌素类抗生素

放线菌素类抗生素

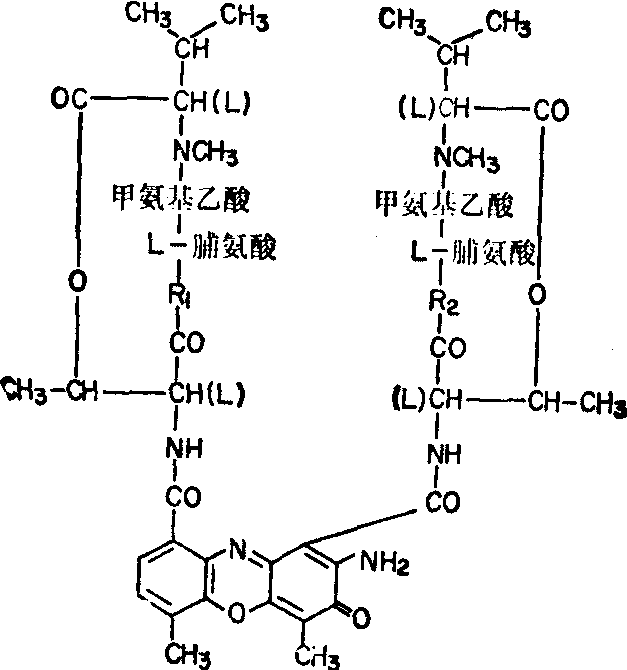

放线菌素C1即放素菌素D R1=R2=D-缬氨酸

放线菌素C2 R1=D-缬氨酸 R2=D-别异亮氨酸

放线菌素C3 R1=R2=D-别异亮氨酸

放线菌素是一类性质十分接近的红色抗肿瘤抗生素。主要由三个不同类型的链丝菌产生,个别的小单孢菌也产生放线菌素。放线菌素的整个结构由氨基醌结构的发色团和多肽两部分组成。天然的放线菌素间的相互差别在于环肽链上氨基酸的组成不同。迄今发现的放线菌素至少已有50种以上,它们都含有L-苏氨酸和甲氨基乙酸。放线菌素F1、P2、S等多种成分都曾试用于临床化疗,但有价值的仅有放线菌素C(cactinomycin,actino-mycin C,主要成分C3)和放线菌素D(dactinomycin,ac-tinomycin D,主要成分D,即C1)。放线菌素D又名更生霉素(gengshengmycin),产生菌为Str.melanochrom-ogenes No.1779或Str.parvullus,为鲜红色结晶,易溶于丙酮和氯仿,略溶于甲醇,微溶于乙醇和水,其甲醇溶液呈左旋性。

动物实验证明,在75~100μg/kg的剂量下,对小鼠乳腺癌,黑色素瘤S-91和白血病有明显抑制作用。放线菌素D主要损害骨髓,淋巴组织和小肠上皮。骨髓抑制比烷化剂轻。

此药静脉注射吸收后在颌下腺、肝、肾中含量最高。约50%药物以原形排泄于胆汁中,约10%,以原形从尿中排出。

对肾母细胞瘤的疗效较好,对横纹肌肉瘤、睾丸肿瘤、何杰金病及其他恶性淋巴瘤也有效。治疗绒毛膜上皮细胞癌和恶性葡萄胎获得明显效果,单用时对绒毛膜上皮癌可使半数以上病人得到完全缓解,如与氟尿嘧啶、抗瘤新芥或消瘤芥合用疗效更好。与放射治疗合并应用时,可提高肿瘤对放射线的敏感性。可控制癌性发热。

用生理盐水10~20ml溶解作静脉注射,或加5%葡萄糖溶液500ml作静脉滴注,每次剂量为4~8μg/kg,一般给200~400μg。静脉注射或静脉滴注,每日或隔日一次,总量为4000~6000μg。治疗绒毛膜上皮癌,每日剂量以8~10μg/kg为最适宜。此药也可作胸膜腔注射,每日400~600μg。

胃肠道反应有食欲减退、恶心、呕吐、腹泻、口腔炎和溃疡。当每次剂量在400μg以上时,胃肠道反应较明显,采用静脉滴注可使胃肠道反应减轻。

骨髓抑制引起血小板和白细胞减少,少数病人可出现脱发、皮炎,以及肝功能损害。大剂量给药时脱发较多见。

放线菌素D的作用机理是嵌入DNA双螺旋的鸟嘌呤-胞嘧啶碱对中,形成非共价结合,以阻断依赖于DNA的mRNA合成,从而阻断蛋白质合成,可作为分子生物学研究工具。其作用的特异性还在于只能与双股DNA形成稳定复合体,而不与单股DNA作用。抑制DNA为模板的DNA多聚酶和DNA为模板的RNA多聚酶,而不抑制以RNA为模板的DNA多聚酶或RNA多聚酶,所以现已应用于:

❶鉴定未知系统中RNA合成是否以DNA为媒介。

❷区别以DNA为模板的DNA多聚酶和以RNA为模板的RNA多聚酶。

❸区别某些DNA噬菌体和RNA噬菌体,在药物存在下,前者不能繁殖,后者可繁殖;利用它只能和双股DNA形成复合体的特异性,借以区别单股DNA病毒或噬菌体(不抑制其复制)和双股DNA病毒或噬菌体(抑制其复制)。

❹用于研究激素的作用和器官组织的分化。

❺因为在放线菌素D存在下没有新的mR-NA分子产生,所以如果有诱导酶产生的话,可断定诱导酶的合成是在翻译水平,而不是在转录水平。

☚ 蒽环类抗生素 金霉酸类抗生素 ☛

- 和苏东坡诗卷是什么意思

- 和苞汉赵记是什么意思

- 和英国记者贝特兰的谈话是什么意思

- 和荣抑气汤是什么意思

- 和荣散坚丸是什么意思

- 和荣散坚丸是什么意思

- 和荣散坚丸是什么意思

- 和荣散坚丸是什么意思

- 和荣散坚丸是什么意思

- 和荣汤是什么意思

- 和荣汤是什么意思

- 和荣汤是什么意思

- 和荣膏是什么意思

- 和荣艾附汤是什么意思

- 和荣顺气汤是什么意思

- 和营养卫汤是什么意思

- 和营双解散是什么意思

- 和营止痛汤是什么意思

- 和营汤是什么意思

- 和营汤是什么意思

- 和营消肿汤是什么意思

- 和营消肿汤是什么意思

- 和营通气散是什么意思

- 和蔼是什么意思

- 和蔼 粗暴 蛮横是什么意思

- 和蔼可亲是什么意思

- 和蔼可亲是什么意思

- 和蔼可亲是什么意思

- 和蔼可亲是什么意思

- 和血丹是什么意思

- 和血丹是什么意思

- 和血丹是什么意思

- 和血定痛丸是什么意思

- 和血导源汤是什么意思

- 和血导瘀汤是什么意思

- 和血息火汤是什么意思

- 和血散痛汤是什么意思

- 和血散痛汤是什么意思

- 和血熄风汤是什么意思

- 和血熄风汤是什么意思

- 和血理气散是什么意思

- 和血益气汤是什么意思

- 和血益气汤是什么意思

- 和血膏是什么意思

- 和血补气饮是什么意思

- 和血补阴汤是什么意思

- 和血表邪汤是什么意思

- 和血解阳汤是什么意思

- 和血败毒汤是什么意思

- 和血逐邪汤是什么意思

- 和血通气丸是什么意思

- 和血通经丸是什么意思

- 和血通经丸是什么意思

- 和血通经丸是什么意思

- 和血通经汤是什么意思

- 和血通经汤是什么意思

- 和血顺气散是什么意思

- 和表八珍汤是什么意思

- 和衷是什么意思

- 和衷共济是什么意思