放射自显影术autoradiography

利用放

射性样品能在照相乳胶上产生图象的特性来检测生物样品中放射性及其分布的一种同位素示踪技术。当放射性样品与照相乳胶紧密接触时,由于放射线使乳胶中的溴化银感光,经显影、定影后,得到和样品中放射性物质所在部位和活度相对应的、由银颗粒组成的图象。

照相原理 核辐射和光线一样,能引起照相乳胶的溴化银晶体内的溴离子电离,从溴离子逐出一个电子,逐出的电子可以在晶体的导电带内运行,直到晶格缺陷即灵敏中心位置被捕获。在此银离子吸收电子变成银原子。在显影过程中被感光的晶体在化学显影剂的作用下,更多的乃至所有的银离子还原为金属银,变成可见的黑色颗粒。在随后的定影过程中,没有感光的晶体颗粒在定影剂的作用下,从乳胶中溶解出来,从而由核辐射形成的潜影(latent image)变成可见的并可长久保存的黑色图象。发黑的位置和程度与样品中放射性的位置和活度相对应。因此可以用这种技术对样品中的放射性进行准确定位和相对定量。

制向方法 自显影的过程包括生物材料的标记、样品的制备、自显影的制作、曝光、显影、定影、水洗、晾干、图象的观察和分析。然而各种自显影的特点和要求不同,具体方法有很大差异,以下分别叙述。

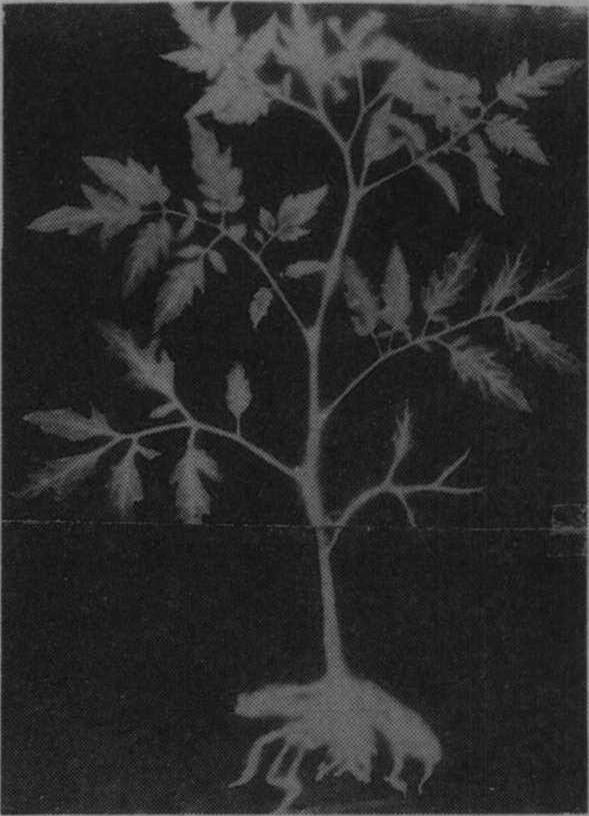

宏观自显影(macroautoradiography) 将干燥、压平的整棵标记植株,植株部分器官,茎干的纵、横切片,土壤剖面,放射性层析条或薄层层析板等与固体乳胶材料(通常是X光片)在黑暗条件下接触在一起,经过一段时间的曝光以后,将照相乳胶显影、定影、水洗和晾干。这种放射自显影用来观察放射性物质在植株器官、组织、土层中的分布情况(图1)。所用的照相材料还可以是幻灯片、电影正片、乳胶干板等。用D-19b显影2分钟左右,于F-5酸性坚膜定影液中定影15~30分钟。

光学显微自显影(IMARG) 在用常规组织学方法制作的石蜡或树脂包埋切片上,在黑暗中用涂布法或浸膜法覆盖一薄层核乳胶膜,干燥后,于暗盒中在低温(4℃)条件下曝光一段时间,用D-19b显影液在18~20℃显影3分钟左右,于F-5定影液中定影15分钟,水洗(染色)后,通过在光学显微镜下观察银颗粒在细胞中的分布来了解示踪前身物向生物大分子的结合情况(见彩图164)。研究易扩散性放射性物质的分布,采用冰冻切片,制作过程中须防止冰晶损伤和扩散性物质的流动。

图1 32P在番茄植株中分布的自显影片

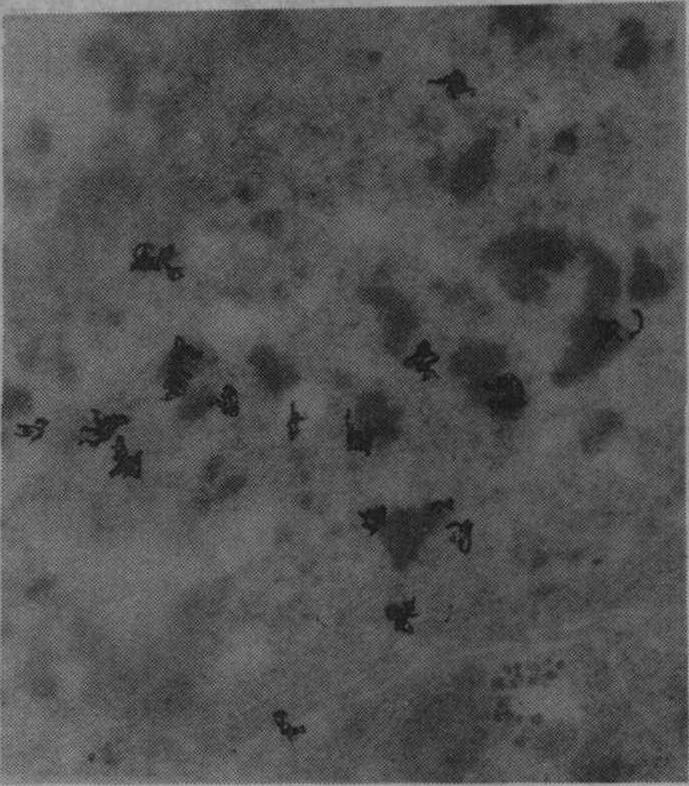

电镜自显影(EMARG) 其特点是切片很薄(50~100纳米),源弱,观察分辨力高。因而要求单层乳胶膜,膜坚固,能耐受电子的轰击,溴化银的晶体颗粒细而密度大(图2)。单层乳胶膜的制作常用金属环套法,将在铂金环中形成的半凝固态的单层乳胶膜覆盖于喷有碳膜的铜网切片上。晾干后,于暗盒中低温下曝光一定时期后,在D-19b显影液中(18~20℃)显影2分钟,25%硫代硫酸钠定影3分钟,去离子水洗净,去明胶,染色,在电镜下观察银颗粒的分布,分析在亚细胞结构或生物大分子中的标记部位。也可用浸渍法或平板法制作单层乳胶膜。

图2 5H-TdR标记样品的EMARG

观察中有关问题 宏观放射自显影的观察比较简单,用肉眼观察或光密度计测量,根据底片上发黑的部位和程度来分析放射性物质的分布。微观自显影则在光镜和电镜下观察银颗粒在各结构部位的分布,在光镜下观察到的银颗粒是椭圆形的,在电镜下则是线球状的。在没有样品或样品中没有放射性部位的乳胶上也能发黑或观察到银颗粒,此即本底,本底影响自显影的清晰度。在观察结构部位很小的情况下,银颗粒不一定在源上,这就要根据银颗粒的分布辨认源所在的位置,即为分辨力。

本底(background) 由于外源的放射性,不可避免的宇宙射线,样品中的化学物质,机械因素等都可使溴化银还原,产生显影银颗粒,这种与样品的放射性无关的银颗粒称为自显影的本底。它减少自显影图象的反差,甚至造成假象。为了减少本底,必须避免外源放射性和光的照射,严格控制显影时间,掌握适宜的曝光时间。设置对照检查样品本身产生的本底,如存在化学显影,可在样品和乳胶间隔一薄层保护膜。制作高质量的切片,乳胶干燥不要太快,尽量避免胀力显影。

分辨力(resolution) 主要由于样品中放射性物质发出的β粒子的散射性,显影的银颗粒会离开源的位置,当观察源很小时,如在电镜自显影的情况下,大部分银颗粒在源的外面,以至很难辨认标记部位。银颗粒分散程度越小,源越容易辨认,因此以银颗粒的分布作为放射自显影分辨力的参数。因为当两个相同强度放射源间粒子密度(或粒子数)为每个源上密度(或源产生总粒子数)的一半时两个放射源能被区分,因此将粒子密度(或粒子数)为源上密度(或源产生的总粒子数)的一半时离源的距离(称为半距离)定义为放射自显影的分辨力。分辨力的影响因素有电离粒子的最大能量,乳胶的类别,乳胶层的厚度,样品和乳胶间的距离,切片的厚度,曝光和显影时间等。

应用特点 放射自显影技术作为一种放射性的检测手段,不同于脉冲计数技术,它可以提供放射性空间分布的更详细的资料,尤其是检测细胞水平以上放射性的分布是脉冲计数所不能达到的,还可以定量测定细胞和亚细胞水平的放射性。由于放射自显影是曝光期间核辐射对照相乳胶累积作用的结果,因而可延长曝光时间来检测很低水平的放射性。自显影能形象反映放射性物质的分布,并可长期保存。然而自显影的制作过程长,尤其是低活度样品,曝光时间长,光镜自显影一般为两周左右,电镜自显影的曝光时间长达2~3个月甚至更长。放射自显影虽能准确反映放射性物质的分布,但不能定性,一般也只能相对定量。所以自显影技术常与其他示踪技术配合使用,以获得更完整的资料。

放射自显影术

即放射自显影。

放射自显影术

放射自显影术是利用放射性示踪剂所产生的核射线使核乳胶等感光材料感光,并根据感光的黑度或银颗粒所在的部位和数量判断放射性示踪剂在机体整体或不同脏器或标本中的分布、定量和定位的一项技术。它包括放射性示踪剂及感光材料的选择,标本制备,自显影制备、暴光、显影、定影及染色等过程。放射自显影术的优点是:

❶将形态和功能代谢统一起来,在不破坏细胞完整性的条件下,研究某些大分子结构(如核酸、蛋白质等)在体内动态变化的过程。

❷能准确示踪定位,有利于寻找抗体、激素、药物等作用的靶细胞或受体。

❸灵敏度高,分辨力好,可以记录极其微弱的放射性。

❹操作方便,不需要复杂的仪器设备。

放射自显影术可根据实验目的而采取三种不同方式:

❶宏观自显影,可作小动物整体或大动物脏器的切片以供肉眼观察。

❷光学显微镜自显影,作组织学切片或细胞涂片等细胞水平的自显影观察。

❸电子显微镜自显影,可研究放射性示踪剂在亚细胞水平的分布。

放射自显影术常用可产生低能的β射线且半衰期较长的放射性同位素3H,14C,35S,45Ca等的标记化合物,如3H-胸腺嘧啶核苷(3H-TdR),14C-胆固醇,35S蛋氨酸等。

放射自显影术常用的感光材料有核乳胶及其各种制品、X线胶片、电影正片等,根据实验目的选择不同类型的感光材料。宏观自显影可采用X线胶片、电影正片等,光学显微镜自显影可用颗粒平均直径为200nm左右的核乳胶(中国所生产的核4乳胶,其颗粒平均直径为240nm); 电子显微镜自显影可用颗粒平均直径为100~140nm的核乳胶(中国所生产HW4乳胶其颗粒平均直径为140nm)。

放射自显影术的标本制备,一般与病理标本及电子显微镜标本等制备方法大致相同,但应防止某些放射性示踪剂在标本制备过程中流失而影响结果。

标本制备后,即与选定的感光材料结合一起进行暴光,然后经显影、定影及染色等程序后即可观察结果。

结果的表示方法,在宏观自显影以黑度表示放射性示踪剂在不同部位的强弱,显微自显影及电镜自显影一般均以银颗粒的有无或多少以表示放射性示踪剂的有无或强弱。

目前,放射自显影术已广泛应用于组织学、病理学、生理学、生物化学、内分泌学、药理学、免疫学等领域。特别是与电镜、组织化学、免疫学及生物化学等技术的配合运用,使其在生物学和医学方面的应用日趋广泛,对于亚细胞水平、无细胞系统和分子水平的研究起到积极的促进作用。

- 搭近是什么意思

- 搭进来是什么意思

- 搭连是什么意思

- 搭连肩胛是什么意思

- 搭送是什么意思

- 搭通是什么意思

- 搭連是什么意思

- 搭道搭队是什么意思

- 搭配是什么意思

- 搭配、调和是什么意思

- 搭配不当是什么意思

- 搭配协调起不同治疗作用的药物是什么意思

- 搭配发盘是什么意思

- 搭配句是什么意思

- 搭配在一起的各种食品是什么意思

- 搭配增资是什么意思

- 搭配得当是什么意思

- 搭配意义是什么意思

- 搭配成双是什么意思

- 搭配画是什么意思

- 搭配能力是什么意思

- 搭配词典是什么意思

- 搭配起来,成为完整的系统是什么意思

- 搭配辞典是什么意思

- 搭配连词是什么意思

- 搭配销售是什么意思

- 搭配销售(搭售)是什么意思

- 搭酒是什么意思

- 搭酒卖是什么意思

- 搭里是什么意思

- 搭野白是什么意思

- 搭金是什么意思

- 搭鉤是什么意思

- 搭錢是什么意思

- 搭针是什么意思

- 搭钢是什么意思

- 搭钩是什么意思

- 搭钩子是什么意思

- 搭钩;𨨹钩是什么意思

- 搭钮是什么意思

- 搭钯是什么意思

- 搭钱是什么意思

- 搭铁是什么意思

- 搭铆接是什么意思

- 搭铺是什么意思

- 搭错是什么意思

- 搭错筋是什么意思

- 搭错线是什么意思

- 搭错车是什么意思

- 搭锤是什么意思

- 搭锯就见末是什么意思

- 搭镶边是什么意思

- 搭门是什么意思

- 搭闲话是什么意思

- 搭附在外或两两搭连的衣是什么意思

- 搭附标是什么意思

- 搭陶搭队是什么意思

- 搭雨是什么意思

- 搭零是什么意思

- 搭霎是什么意思