抗细菌免疫

病原性细菌侵入人体后,首先遇到的是非特异性免疫功能的抵抗。一般经7~10天后,产生特异性免疫,然后两者配合共同消灭病菌。

非特异性免疫 是人体在长期的种系发育和进化过程中,逐渐建立起来的一系列天然防御功能。其特点是人人生来就有,并能遗传给下一代,且具有种的差异。例如人对鸡霍乱菌或猪痢病原菌不感受。非特异性免疫与机体的组织结构和生理功能有密切联系。

屏障结构 (1) 皮肤与粘膜: 人体与外界环境接触的表面,被一层完整的皮肤和粘膜包围着。健康完整的皮肤与粘膜,以及鼻孔中的鼻毛、呼吸道粘膜表面的粘液和纤毛,均能阻挡或排除细菌。当机体被寒冷、有害气体等刺激,粘膜屏障作用减弱,易患气管炎、支气管炎或肺炎等病患。皮肤与粘膜经常分泌多种杀菌物质。皮肤的汗腺分泌乳酸,使汗液呈酸性(pH5.2~5.8),不利于病菌的生长。皮脂腺分泌的脂肪酸,也有一定的杀灭细菌和真菌的作用。不同部位的粘膜能分泌溶菌酶、胃酸、蛋白分解酶等多种杀菌物质。溶菌酶存在于唾液、泪液、乳汁及鼻、气管等分泌液中,能溶解革兰阳性细菌。胃酸有很强的杀菌力,在防止肠道病原菌侵入中起重要作用。一般当胃酸被饮食中大量水分所稀释,且病原体进入较多时才能到达肠道引起感染。肠道分泌液中的多种蛋白分解酶,亦有杀灭某些病原菌的作用。寄居在人体皮肤、粘膜上的正常菌群,一般情况下并不致病,且对一些病菌有拮抗作用。例如口腔中唾液链球菌产生的过氧化氢,能抑制白喉杆菌和脑膜炎球菌,肠道中大肠杆菌的细菌素和酸性产物,能抑志贺杆菌、金黄色葡萄球菌等生长。喉间甲型链球菌能抑制肺炎球菌的生长等。

(2) 血脑屏障: 血脑屏障不是一个特殊的解剖学专有结构,一般认为由软脑膜、脉络丛、脑血管和星状胶质细胞等组成。其作用是阻挡病原菌等及其毒性产物从血流进入脑组织或脑脊液,从而保护中枢神经系统。婴幼儿的血脑屏障尚未发育完善,所以容易发生脑膜炎、脑炎等。

(3) 胎盘屏障: 胎盘屏障由母体子宫内膜的基蜕膜和胎儿绒毛膜组成。正常情况下,母体感染的病菌及其毒性产物不易通过胎盘屏障进入胎儿体内,因此胎儿可免受感染。胎盘屏障与妊娠有关。妊娠初三个月内,胎盘结构尚未发育完善,母体感染的病原体易通过胎盘进入胎儿,影响胎儿发育,造成畸形甚至死胎。

吞噬细胞 人类吞噬细胞分小吞噬细胞和大吞噬细胞两类,前者是血液中的中性粒细胞,后者是血液中的单核细胞和各种组织中的巨噬细胞。中性粒细胞来源于骨髓干细胞。在骨髓中增殖分化为成熟的中性粒细胞后,释放至血流中。在血流中仅存留10小时左右,即进入组织发挥作用,其功能活动期不长,一般寿命只1~3天。胞质内含有多种颗粒,大的称嗜天青颗粒(初级颗粒),数量不多,其中含有髓过氧化物酶、酸性水解酶和其他不依赖H2O2的阳离子蛋白、中性蛋白酶等杀菌物质。较小的颗粒称特异颗粒(次级颗粒),数量多,每一中性粒细胞约有200个,可能是溶酶体,含有溶菌酶、乳铁蛋白和碱性磷酸酶。另有一种三级颗粒,含酸性水解酶,未证明有杀菌功能。单核细胞含有很多溶酶体、线粒体等。在血流内存留2~3天即进入组织,在组织内分化发育为游离或固定的各种巨噬细胞。巨噬细胞胞质内有大量溶酶体和吞噬小体。其寿命较长,能活2月至数年。

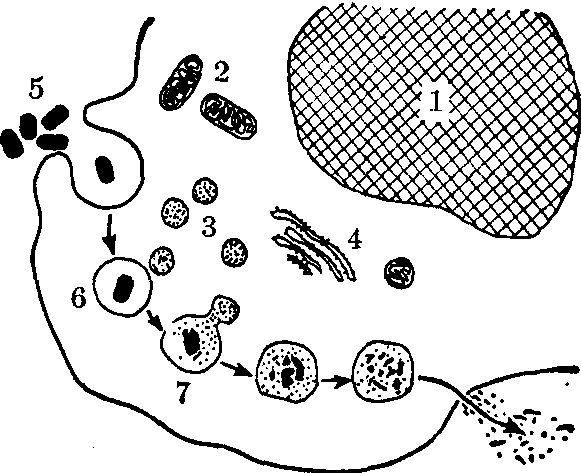

吞噬和杀菌过程一般分为三个阶段:

❶吞噬细胞与病原菌相接触: 这种接触可以是偶然撞遇,或通过趋化因子物质的吸引作用。肺炎球菌、链球菌、炭疽杆菌、白喉杆菌等多糖物质,以及补体的活化产物C3a、 C5a、 C 均能使吞噬细胞向感染部位移行,是为阳性趋化作用。而伤寒杆菌、绿脓杆菌等革兰阴性杆菌的内毒素、破伤风杆菌的外毒素等可麻痹吞噬细胞,阻止其移动,是为阴性趋化作用。

均能使吞噬细胞向感染部位移行,是为阳性趋化作用。而伤寒杆菌、绿脓杆菌等革兰阴性杆菌的内毒素、破伤风杆菌的外毒素等可麻痹吞噬细胞,阻止其移动,是为阴性趋化作用。

❷吞入病原菌: 吞噬细胞通过吞噬或吞饮作用,将与之接触的病原菌等摄入胞内。

❸杀死、破坏病原菌: 病原体被摄入吞噬细胞胞质中形成吞噬小体后,溶酶体与之靠近接触,两者融合成吞噬溶酶体。此时溶酶体内的溶菌酶、髓过氧化物酶、乳铁蛋白、吞噬细胞杀菌素、碱性磷酸酶等直接杀死病原菌。而水解蛋白酶、多糖酶、核酸酶、脂酶等又将它们消化降解。最后吞噬细胞将不能消化的残渣排至胞外。

吞噬细胞对细菌的吞噬和消化过程示意图

1. 细胞核 2. 线粒体 3. 溶酶体 4. 内质网5. 细菌 6. 吞噬体 7. 吞噬溶酶体

病原菌被吞噬细胞吞噬后,其后果随各人免疫程度和病菌的种类、毒力等不同而异。大多化脓性细菌被吞噬后,在5~10分钟内死亡,30~60分钟内消化破坏,此为完全吞噬。结核杆菌、麻风杆菌、布鲁杆菌、伤寒杆菌等胞内寄生菌,在免疫力低的人体内,虽被吞噬却不能杀灭,是为不完全吞噬。不完全吞噬反使这些病菌得到保护,不受免疫血清等体液中杀菌以及抗生素等药物的影响; 有的甚至可在吞噬细胞内生长繁殖,引起细胞死亡; 或随游走吞噬细胞经血液或淋巴液被带至人体其他部位,造成扩散,引起更广泛的感染。此外,吞噬细胞在吞噬过程中,溶酶体释放出的多种酶,在一定条件下,也能破坏邻近组织细胞,造成组织损伤。

正常体液和组织中的抗菌物质 血液、淋巴液等正常体液和组织中含有多种抗病原菌物质(表)。这些物质直接杀灭病原体的作用不如吞噬细胞强大,而往往是配合其他杀菌因素发挥作用的。

补体是存在于正常人和动物血清中的一组蛋白酶,具有很重要的生物学活性,并能协同和加强抗体的作用。如杀菌、溶菌等均需补体参加,此外尚有趋化、促进吞噬等作用,是扩大特异性免疫反应的重要因素。

溶菌酶是一种分子量为14,700的小分子不耐热碱性蛋白质,广泛存于唾液、泪液、乳汁、肠分泌物和吞噬细胞溶酶体颗粒中。溶菌酶能水解革兰阳性菌细胞壁中乙酰葡糖胺与乙酰胞壁酸分子间的连结,使细胞壁破坏,水分进入,最后细菌崩解。革兰阴性菌细胞壁的粘肽层外尚有脂多糖和脂蛋白层,故不受其影响。但在抗体协同下,脂多糖和脂蛋白层受到破坏,溶菌酶才发挥作用。当抗体、补体、溶菌酶三者共存时,溶菌作用更为显著。

乙型溶素是存在于人血清中的一种含赖氨酸的多肽,其作用不需补体和镁离子协同,即能溶解革兰阳性细菌。乙型溶素与溶菌酶不同点是前者不存在于中性粒细胞中,且其破坏革兰阳性菌细胞壁的程度不如溶菌酶彻底。

正常体液和组织中的抗菌物质

| 主要来源 | 化学性质 | 作用范围 | |

| 补体 溶菌酶 乙型溶素 吞噬细胞杀菌素 组蛋白 组织多肽 白细胞素 血小板素 正铁血红素 精素、精胺碱 乳素 团集素 | 血清 溶酶体、唾液等 血清 中性粒细胞 淋巴系统 淋巴系统 中性粒细胞 血小板 红细胞 胰、肾、前列腺 乳汁 血清 | 球蛋白 小分子碱性蛋白 多肽 球蛋白 小分子碱性蛋白 碱性多肽 碱性多肽 多肽(?) 含铁卟啉 碱性多肽 蛋白质 球蛋白 | 革兰阴性菌、病毒、螺旋体 革兰阳性菌 革兰阳性菌 革兰阴性菌、少数革兰阳性菌 革兰阴性菌 革兰阳性菌、大肠杆菌、某些病毒 革兰阳性菌 革兰阳性菌 革兰阳性菌 革兰阳性菌、结核杆菌 革兰阳性菌(主要是链球菌) 细菌 |

特异性免疫 特异性免疫是个体在生活过程中,与病原菌等抗原物质接触后所产生的免疫。这种免疫是在出生后形成的,故又称后天获得性免疫。特异性免疫是建立在非特异性免疫的基础上,具有明显的针对性,故在抗菌免疫中占很重要地位。特异性免疫包括细胞免疫和体液免疫。

细胞免疫 是指体内致敏T淋巴细胞及淋巴因子发挥作用的免疫现象。体内T淋巴细胞当受到细菌抗原刺激后,能形成对该抗原特异的致敏淋巴细胞。当再次接触同样细菌,除直接杀伤该菌外,还释放出各种具有生物活性的淋巴因子。其中作用于巨噬细胞的有巨噬细胞移动抑制因子、巨噬细胞激活因子、单核细胞趋化因子、巨噬细胞集聚因子、巨噬细胞武装因子; 作用于淋巴细胞的促分裂因子、淋巴细胞趋化因子、辅助因子、抑制因子、转移因子; 作用于粒细胞的白细胞移动抑制因子、中性粒细胞趋化因子、嗜酸粒细胞趋化因子、嗜酸粒细胞刺激因子等。此外,尚有皮肤反应因子、淋巴结通透因子、干扰素等。

体液免疫 是指由抗体起主要作用的免疫现象。当体内B淋巴细胞受某些病原菌或其毒性产物刺激后,可分化增殖为浆细胞。随着抗原性质、进入途径等不同,浆细胞可合成IgG、IgA、IgM、IgE和/或IgD五类抗体。这些免疫球蛋白各有特殊功能。按抗体在抗菌免疫中作用,可分抗菌性抗体、抗毒素等。

胞外菌感染的免疫 胞外菌感染的细菌主要停留在宿主细胞之外的体液(血液、淋巴液、组织液)中,其免疫机理以中性粒细胞的吞噬和抗体、补体的调理及溶菌作用为主,葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌等化脓性细菌属胞外菌感染。中性粒细胞是杀灭和清除此类病菌的主要力量,但遇到毒力较强或具有荚膜的细菌,则需IgG调理素或/和C3b等协同,以增强吞噬和杀灭病菌的能力。有一些细菌及其产物,例如内毒素可经过旁路途径激活补体,在尚未产生特异抗体之前,这是抗胞外菌感染的一个重要防御功能。

胞内菌感染的免疫 凡病原菌侵入人体后,大部分时间停留在宿主细胞内的称胞内菌感染。例如结核杆菌、麻风杆菌、布鲁杆菌、李斯德杆菌等均属之。体液免疫在这类细菌感染中作用不大,宿主的防御功能主要是细胞免疫。当这些病菌侵入体内,一般首先由中性粒细胞吞噬,但吞噬后不能将病菌杀死和消毁,形成不完全吞噬,反使病菌扩散。继而巨噬细胞将上述病菌或带有病菌的中性粒细胞一同吞噬。经过7~10天,由于机体产生针对病菌的特异性细胞免疫,其中释放出的有关淋巴因子,促使巨噬细胞集聚于病菌部位,又激活的巨噬细胞吞噬和杀菌活性增强,能将寄居在胞内的病菌杀灭而使感染告终。一般言,急性感染大多系胞外菌感染,慢性感染则以胞内菌感染居多。

外毒素感染的免疫 白喉杆菌、破伤风杆菌等病原菌侵入人体后,一般只在局部繁殖,形成的外毒素被吸收入血,引起毒血症。又葡萄球菌、肉毒杆菌、产气荚膜杆菌等也可在体外产生强烈的引起食物中毒的外毒素,当摄入后可导致中毒。外毒素感染的免疫主要依靠特异抗毒素的中和作用。抗毒素与外毒素结合成免疫复合物后,随着血流循环,最终被吞噬细胞吞噬消毁。

抗细菌免疫

抗细菌免疫是指机体的免疫系统对入侵细菌的防御功能。细菌感染引起的免疫应答,往往同时有几种防御因素参与: 巨噬细胞、B细胞和T细胞以及补体等。就某种感染而言,可能只有一种因素起主导作用,但更为常见的是各种特异性和非特异性因素的协同作用,组成机体总的防御体系。机体产生免疫应答的特征,取决于引起感染的细菌种类、侵入方式及细菌的特殊致病作用。例如机体对于由细胞外繁殖的细菌(如化脓性细菌)或产毒素的细菌(如白喉杆菌、链球菌)引起的免疫应答,通常是产生特异性抗体,而对那些细胞内繁殖的细菌 (结核杆菌、布鲁菌)所产生的应答,主要是细胞免疫。

抗体的抗细菌功能有下列诸方面:

❶中和细菌外毒毒: 破伤风、白喉等的病原体侵袭力弱,主要是通过分泌外毒素发挥毒性作用而使机体致病的。机体产生的抗外毒素抗体(抗毒素),有中和外毒素的作用,对疾病的预防和康复起决定作用。

❷增强细胞吞噬作用: 抗体与细菌表面的抗原决定簇结合后,细菌易被吞噬细胞吞噬。抗体的增强吞噬作用称为免疫调理作用。具有调理作用的抗体称为免疫调理素。补体也有调理作用,抗原抗体复合物若再与补体结合,则更易被吞噬。这是因为吞噬细胞表面有Fc受体和C3b受体之故。另一方面,抗体与对应细菌结合后,激活补体,能使补体产生趋化因子,吸引吞噬细胞聚集到细菌繁殖部位,并加强吞噬作用,这称为趋化作用。这些对于抵抗力较强的有荚膜的细菌(如肺炎球菌等)尤为重要。

❸杀菌溶菌作用: 对某些革兰阳性菌(如葡萄球菌)或革兰阴性菌(如沙门菌、霍乱弧菌)所产生的抗体,在补体的参与下,可使细菌溶解或死亡。

❹抗粘附作用:某些细菌如痢疾杆菌等只能粘附在肠壁粘膜上进行繁殖后才能发挥致病作用,而分泌性IgA抗体有抗粘附作用,因而有利于对这些疾病的防御。细胞内寄生菌如结核杆菌、布鲁菌等,当侵入机体、被巨噬细胞吞噬后,能在细胞内生存和繁殖,同时可引起不同的细胞应答。经过感染或免疫的机体,巨噬细胞(即激活的巨噬细胞)的杀菌能力显著增强,最终克服感染。对以后同种细菌的再感染具有抵抗力。不仅如此,同时也能对抗原性不同的其他细菌产生非特异性免疫。例如,经过结核杆菌免疫的动物,若同时注射结核杆菌和布鲁菌,不但能消灭结核杆菌,同时也能杀死布鲁菌;反之亦然。

- 政府采购协议适用范围是什么意思

- 政府采购单项投标程序是什么意思

- 政府采购合同是什么意思

- 政府采购合同是什么意思

- 政府采购国民待遇和非歧视性待遇是什么意思

- 政府采购委员会是什么意思

- 政府采购当事人是什么意思

- 政府采购当事人是什么意思

- 政府采购投标程序是什么意思

- 政府采购投标证书是什么意思

- 政府采购政策是什么意思

- 政府采购方式是什么意思

- 政府采购方式是什么意思

- 政府采购的技术要求是什么意思

- 政府采购程序是什么意思

- 政府采购程序是什么意思

- 政府采购选择性投标程序是什么意思

- 政府采购通知和审查是什么意思

- 政府银行是什么意思

- 政府门户网站是什么意思

- 政府间国际组织是什么意思

- 政府间国际经济组织是什么意思

- 政府间海洋学委员会是什么意思

- 政府间海洋学委员会是什么意思

- 政府间海洋学委员会西太平洋分委员会是什么意思

- 政府间科技合作是什么意思

- 政府间移民委员会是什么意思

- 政府间补助的经济效应是什么意思

- 政府间贷款是什么意思

- 政府间贷款是什么意思

- 政府首脑是什么意思

- 政府首脑是什么意思

- 政府首脑是什么意思

- 政府首脑是什么意思

- 政教是什么意思

- 政教中心说是什么意思

- 政教分离是什么意思

- 政教分离是什么意思

- 政教分离是什么意思

- 政教分离法颁布是什么意思

- 政教合一是什么意思

- 政教合一是什么意思

- 政教合一是什么意思

- 政教相似而殊方是什么意思

- 政权是什么意思

- 政权是什么意思

- 政权是什么意思

- 政权是什么意思

- 政权是什么意思

- 政权是什么意思

- 政权是什么意思

- 政权是什么意思

- 政权·真理是什么意思

- 政治是什么意思

- 政治是什么意思

- 政治是什么意思

- 政治是什么意思

- 政治是什么意思

- 政治是什么意思

- 政治是什么意思