抗癌药

抗癌药的作用主要是中止恶性细胞的增生,而对正常细胞的危害尽可能小。主要包括抗代谢药(即合成人体代谢所需的叶酸、嘌呤,嘧啶或核苷酸的拮抗剂),有丝分裂抑制剂和主要通过烷化作用损害DNA及其他亲核物质的烷化剂(如氮芥衍生物、氮丙啶和亚硝基脲等)。1984年根据5个美国主要医院使用抗癌药的实际情况看,一年23000例临床使用总剂量中,14%是烷化剂,22%是抗菌素,64%是抗代谢药物。发现烷化剂对人有致畸作用,已有足够的证据表明,常用的芥子、氮芥、环磷酰胺等对人有致癌作用。病人用左旋苯丙氨酸氮芥治疗会引起继发性恶性肿瘤——髓细胞性白血病和髓单核细胞性白血病。苯丁酸氮芥治疗乳腺癌则会引起急性髓性白血病,环磷酰胺引起各种继发性肿瘤,例如白血病和膀胱肿瘤。氮芥类药物在各种检测系统中也有致突变作用,治疗的病人引起染色体畸变。就诱发肿瘤来说,抗代谢药物是相对安全的,广泛应用于治疗妊娠性癌的氨甲喋呤,在治疗病人中的骨髓诱发了染色体畸变。用5-氟尿嘧啶治疗的病人其周围血淋巴细胞染色体畸变率稍有增高。抗癌药致畸和胚胎毒性的资料主要来自实验动物和人的病例报告。根据IARC工作小组报告,所有被检化合物均有较强的致畸或胚胎毒性作用。应用化疗40年来,国外关于化疗药对病人生殖的影响报道有几十篇,但未得到最重要的数据——妊娠与正常出生的数字。因此,不能得出化疗药对妊娠和致畸作用的肯定结论。但在妊娠头三个月接受化疗,有可能导致流产及畸形。氨甲蝶呤可诱发患有癌症的妇女流产,且有证据表明,起码有8名记录在案的母亲服用这种诱发流产的药物,生了有严重畸形的孩子,包括严重的多发性颅骨缺陷,耳朵畸形,生长发育迟缓、缺指、面部畸形等。

抗癌药

在公元前2000多年,我国已有用海藻等治疗“肿瘤”的记载。国外用秋水仙治疗未扩散的“肿瘤”可追溯至公元前一世纪。19世纪中报道砷化合物对白血病的治疗;19世纪末提出以激素治疗乳癌。药物在肿瘤治疗中的价值至40年代才被确认。性激素治疗乳癌,氮芥治淋巴瘤,乌拉坦治疗慢性粒细胞白血病和抗叶酸的氨蝶呤对儿童白血病的疗效,促进了系统寻找新抗癌药的工作。

抗癌药的应用使肿瘤患者的治愈率由原来用手术和放射治疗的30%提高到40%以上。手术和放疗可治愈部分早期未转移的患者。药物治疗能用于手术和放疗无效的白血病和已发生全身性转移的肿瘤。现用单一或多种药物合并化疗能治愈9种肿瘤(何杰金病、弥散性组织细胞淋巴瘤,急性淋巴细胞白血病、睾丸瘤、绒毛膜上皮癌、非洲儿童淋巴瘤、肾母细胞瘤、胚胎横纹肉瘤、皮肤癌),还能使其它的肿瘤患者得到缓解。但现用的药物对生长较慢的实体瘤,如消化道肿瘤、肺癌和肝癌等的疗效较差。对上述有效肿瘤的治愈率亦有待提高。

抗癌药的筛选 筛选方法是寻找抗癌药的一个关键。筛选方法的建立首先归功于20年代杂交小鼠的产生。在30年代成功地建立了艾氏腹水癌,小鼠肉瘤S37等移植性动物肿瘤模型,并分别在日本和美国首先用于抗癌药的体内筛选。现在国际上移植性动物肿瘤模型已有500多种,其中有与人的实体瘤相近的肺癌、乳腺癌和肠癌等模型。目前常用的初筛模型以小鼠白血病P388、L1210及L615,小鼠Lewis肺癌、黑色素瘤B-16,大鼠Walker癌、肉瘤256等为主。在实际工作中常需要随着药物的类型选择最适当的模型和方法。除移植性动物肿瘤外,尚有自发瘤和诱发瘤用于特殊的筛选。还建立了利用人体肿瘤细胞培养的体外筛选方法。为了提高动物筛选结果与临床疗效的相关性,建立了用人体肿瘤移植于裸体小鼠和人体肿瘤细胞的单克隆培养等方法。我国抗癌药物研究开始于1958年。除引进瘤种外还建立多种动物移植性肿瘤模型,供体外筛选的瘤株和半体外筛选方法等。

常用抗癌药 临床疗效肯定的在国际上常用的抗癌药(激素类除外)约有40种(见表),我国除生产这些常用药物外,还生产我国首创的氮甲、抗瘤新芥、消瘤芥、甲氧芳芥、嘧啶苯芥、抗瘤氨酸、溶癌呤、抗癌锑和靛玉红、甘磷酰芥等新药。植物药喜树碱、羟基喜树碱、三尖杉酯碱和高三尖杉酯碱等,亦在我国首先肯定临床疗效并投入生产。

此外,虽有效但应用已减少的抗癌药有烃化剂的三乙撑蜜胺、溴丙哌嗪(pipobroman)、尿嘧啶氮芥,抗代谢药物的5-氟尿嘧啶核苷、5-氮杂胞嘧啶核苷和抗生素光神霉素等。有的抗癌药如丙脒腙(mitoguazone,methyl GAG),在60年代曾观察到它对急性粒细胞白血病和恶性淋巴瘤有效,曾试用于实体瘤,但因毒性较大而未能扩大试用。近年来发现每周间歇用药可使毒性减轻,且对膀胱、直肠、胰腺和肾上腺等化疗不敏感的实体瘤有一定疗效。它干扰精脒等多胺合成酶,使精脒减少,腐胺蓄积,影响DNA合成。在抗癌药中常有这种近于淘汰而重新起用的情况。

抗癌药的分类

按来源分类 分合成药物和天然药物。

1. 合成药物、已筛选合成样品35万个以上,根据其化

国际临床常用抗癌药学类型和作用机制可分为:

| 合成产物 | 天然产物 | 酶制剂 | 激素类 | |||

| 烃化剂 | 抗代谢物 | 其它 | 抗生素 | 植物成分及其衍生物 | ||

| 盐酸氮芥 马利兰 苯丁酸氮芥 左旋苯丙酸氮芥 环磷酰胺 氯乙亚硝脲 环亚硝脲 甲环亚硝脲 甲基苄肼 甲氮咪胺 噻替派 二溴甘露醇 二溴卫矛醇 | 甲氨蝶呤 阿糖胞苷 巯嘌呤 氟尿嘧啶 硫鸟嘌呤 呋氟尿嘧啶 羟基脲 | 氯苯二氯乙烷 六甲蜜胺 亚丙胺 丙脒腙 顺氯氨铂 | 放射菌素D 柔红霉素 阿霉素 链尿霉素 博来霉素 丝裂霉素C 洋红霉素 橄榄霉素 | 长春花碱 长春新碱 鬼臼乙叉甙 鬼臼噻吩甙 | L-天冬酰胺酶 | 可的松 氢化可的松 强的松龙 丙酸睾丸酮 氟羟甲睾酮 炔雌醇 己烯雌酚 黄体酮 羟孕酮己酸酯 三苯氧胺 |

(1) 烃化剂:自发现氮芥以后,已筛选烃化剂一万个以上,在临床常用的药物中烃化剂占1/3,其中环磷酰胺使用最广(见“烃化剂”“环磷酰胺”条)。

(2) 抗代谢物: 抗叶酸和抗嘌呤类化合物对肿瘤疗效的发现,推动了抗癌抗代谢物的研究(见“抗代谢物”条)。合成的天然代谢物有:叶酸、嘌呤、嘧啶、各种碱基核苷、氨基酸和维生素等衍生物。现有的常用抗肿瘤药中有7种是抗代谢物(见表)。

(3) 激素类:除乙菧雌酚外主要是甾体激素,现均为半合成或全合成。肾上腺皮质激素类的强的松是肿瘤化疗中常用药物之一,主要用于淋巴瘤和急性淋巴细胞白血病。多种甾体或非甾体性激素常用于生殖系统肿瘤 (见激素类药物中有关药物条)。

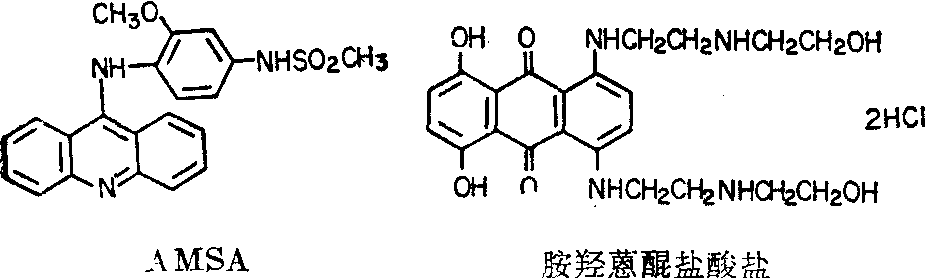

(4) 其它:除表中所列的化合物外,有新型结构的吖啶类化合物4′(9-吖啶氨基)甲基磺酰-间甲氧苯胺(m-AMSA),他的作用机制认为是由于嵌入DNA,作用于腺嘌呤-胸腺嘧啶(AT)和鸟嘌呤-胞嘧啶(GC)碱基对,改变DNA模板。临床试用对实体瘤有一定疗效。在急性白血病治疗中已为联合化疗的组成之一。另一新型结构的胺羟蒽醌(mitoxantrone),嵌入DNA,对DNA亦产生交联作用,抑制DNA和RNA的合成。临床试用对乳癌,急性淋巴细胞白血病与恶性淋巴瘤有较好疗效。

2. 天然药物:天然产物中有抗癌成分的发现,可为抗癌药提供新的结构类型和作用机制。

(1) 抗生素(见“抗癌抗生素”条)。

(2) 植物成分(见“天然抗癌药”条)。

(3) 动物和海洋生物成分: 60年代开始重视海洋生物的研究。已筛选样品近2万种。有的表现了抗癌作用,如从被囊动物提取得的多肽化合物在动物试验中疗效较好、海洋生物中的抗肿瘤成分除了细胞毒剂外,尚具有免疫刺激和调节作用的物质。但从海洋生物中寻找新抗癌药还处于萌芽状态。

(4) 其它: 生物制剂中有免疫刺激剂的胸腺素、卡介苗、短小棒状杆菌及某些合成和天然化合物 (见“免疫增强剂”条)。酶制剂的L-天冬酰胺酶,临床应用于白血病。

按细胞动力学分类 组织中的细胞有处于休止期的,亦有在增殖的周期中。细胞的增殖期分为四个时相: G1相为合成DNA前期,在该相的细胞主要活动为核糖核酸和蛋白质的生物合成以及修补DNA。继G1相后为DNA合成的S相,于此时相以合成DNA为主,但亦进行RNA和蛋白质的合成。细胞由S相进入DNA合成后期的G2相,于此DNA停止合成,而RNA和蛋白质的合成继续进行。最后细胞进入有丝分裂的M相,M相又分为前、中、后、末四期,细胞通过一系列的内部活动成为两个子细胞。子细胞随后可进入休止期的G0或再进入增殖周期。依药物作用于细胞周期时相的不同,分为两大类。

(1) 周期非特异性药物: 烃化剂和大部分的抗癌抗生素属于本类。它们不但杀伤增殖周期细胞,对休止期的G0细胞亦有作用。本类药物对肿瘤细胞和正常造血细胞的杀伤活力相近。杀瘤细胞的能力随剂量增加而增强,两者成直线关系。

(2) 细胞周期特异性药物: 增殖周期中的细胞对本类药均敏感,但休止期的细胞不受影响。在低剂量时剂量与杀伤细胞能力成直线关系,达一定剂量后,剂量增加但杀伤能力不再增加。这类药物中有的选择性地作用于周期中某一时相,如有丝分裂抑制剂的长春花碱、长春新碱、秋水仙碱和鬼臼毒素等。影响DNA合成过程的抗代谢物有阿糖胞苷和羟基脲等。某些作用于S相的药物如氟尿嘧啶和甲氨蝶呤,对其它各期亦有影响。抗癌药除对于细胞周期中的不同时相具有不同程度的杀伤作用外,还可对细胞周期中某一时相产生阻滞或延缓作用,影响细胞在周期中的进程,阻止细胞从一相进入另一相,导致细胞增殖减慢或停止。

对药物杀伤细胞的周期和时相的了解,有助于临床上选用适当的药物和给药方法,尤其是有利于设计各种合理的序贯用药和合并用药方案,使更有效的杀伤瘤细胞,最少限度的损伤正常细胞,以提高化疗效果和降低药物毒性。

抗癌药物的毒性 抗癌药物对细胞的选择性差,在杀伤癌细胞的同时损伤正常细胞,尤其是生长快的组织,如对骨髓和消化道的毒副作用比较普遍,是限制剂量提高和迫使停药的主要原因。对已治愈和生命延长较长的患者有药物远期毒性的问题。远期毒性如对卵巢功能和精子产生等影响,但使人更担心的是药物的致畸、致突变和致癌作用,尤其是致癌作用。烃化剂改变DNA的结构,对实验动物有诱癌作用,对人亦可能致癌。何杰金病患者常用甲基苄肼和其它烃化剂等诱变剂组成的联合化疗,或加大剂量或合并放疗,治愈率可达50~80%。在这些存活的患者中发现有5%发生急性髓细胞白血病。抗代谢类和长春碱类不影响DNA的结构,尚未发现对动物和人体有致癌作用。现有的抗癌药的疗效和毒性远不能满足临床的需要。对现用的药物可根据其药理和生化性能及药物间的相互作用,改进用药方法以减低毒性和提高疗效。

抗癌新药的研究趋势 研究抗癌药物面临的主要任务是设计和合成新药,现有以下几方面的研究。

(1) 直接杀灭癌细胞的药物: 根据现有药物的作用机制、代谢分布和利用定量的构效关系进一步更合理地修饰结构以提高选择性和扩大抗瘤谱。或根据癌和正常细胞的生化差异和对酶的分子水平的了解,设计新型结构的化合物。近年来酶学的发展,促进了寻找抑制某种酶以杀伤癌细胞的药。现正在临床试用的膦酰乙酰L-天冬

氨酸(PALA)

![]()

为合成嘧啶核苷关键的天冬氨酸转氨甲酰酶(aspa rtatetranscarbamoylase)的抑制剂。

(2)提高机体免疫能力的药物(见“免疫刺激剂”条):通过机体免疫能力以消灭癌细胞。最近使人瞩目的有干扰素。

(3)抗转移药物: 癌细胞易于转移是癌治疗中的一个难题,抗转移药物应是抗癌研究中应重视的一类药物。乙亚胺和丙亚胺类药物在临床对肿瘤有治疗作用。在实验动物中还表现了防止转移的作用。

(4)促使癌细胞分化:曾认为癌变是不可逆的,但自发现植物癌细胞在适当条件下可能转变为正常细胞后,改变了癌变不可逆的观念。在观察到二甲亚砜能诱导动物白血病细胞分化后,发现不少化合物在体外能促使癌变细胞分化,使形态、生化和功能各方面恢复至正常细胞的特征。如烷基溶血磷脂(lysophosphotide)、1α,25-二羟基维生素D3、环脲和环硫脲类、N-取代-2-吡啶酮、L-组氨醇、低剂量5-溴尿嘧啶、阿糖胞苷、5-环磷酸腺苷和前列腺素等均有促分化作用。

(5) 抑制癌变的药物: 随着致癌作用和早期诊断研究的进展,阻止癌变的药物已受到重视。目前研究较多的有维甲类化合物(见“维甲类”条)。在体外还发现羟基黄酮能阻断苯骈芘代谢成有致癌作用的羟基苯骈芘。二甲苯并蒽(DMBA)的非致癌衍生物5-氟-12甲苯蒽乙酸与牛血清结合产生抗体,可以抑制DMBA的致癌作用。食物抗氧剂叔丁基对甲氧苯酚通过抑制DNA与苯骈芘致癌代谢物的结合以阻止苯骈芘的致癌。

抗癌药物在近40年中,取得了较大的进展,为患者解决了一定的问题。在近期对抗癌药物在分子水平上的研究和对肿瘤生化等较深入的知识使寻找抗癌药有了更扎实的设计基础,且亦开拓了更广的研究方向。

抗癌药

anticarcinogen

- 朱利是什么意思

- 朱利亚音乐学院是什么意思

- 朱利叶斯·欧文是什么意思

- 朱利安是什么意思

- 朱利安·哈尼是什么意思

- 朱利安·林肯·西蒙是什么意思

- 朱利安·格拉克 半岛是什么意思

- 朱利安败绩是什么意思

- 朱利安,乔治·华盛顿是什么意思

- 朱前治是什么意思

- 朱剑是什么意思

- 朱剑农是什么意思

- 朱剑凡是什么意思

- 朱剑华是什么意思

- 朱剑寒是什么意思

- 朱剑芒是什么意思

- 朱剑锋是什么意思

- 朱剑霞是什么意思

- 朱劍凡是什么意思

- 朱劍寒是什么意思

- 朱劍農是什么意思

- 朱力斤是什么意思

- 朱务善是什么意思

- 朱务平是什么意思

- 朱务平传是什么意思

- 朱勇是什么意思

- 朱勉之是什么意思

- 朱勉方是什么意思

- 朱勋是什么意思

- 朱勒杰尔嘎拉是什么意思

- 朱勔是什么意思

- 朱勔的人物故事|评价|小传,朱勔的事迹|史鉴是什么意思

- 朱勤甫是什么意思

- 朱勤美是什么意思

- 朱包蒙是什么意思

- 朱化禄是什么意思

- 朱化麟是什么意思

- 朱化龙是什么意思

- 朱千岁是什么意思

- 朱千户是什么意思

- 朱千户家小姐是什么意思

- 朱千户家庭是什么意思

- 朱升是什么意思

- 朱升之是什么意思

- 朱升伍是什么意思

- 朱升向朱元璋智陈时务是什么意思

- 朱升芹是什么意思

- 朱华是什么意思

- 朱华子是什么意思

- 朱华泽是什么意思

- 朱华荣是什么意思

- 朱华门是什么意思

- 朱卓夫是什么意思

- 朱卓鹏是什么意思

- 朱南一是什么意思

- 朱南孙是什么意思

- 朱南山是什么意思

- 朱南扬是什么意思

- 朱南杰是什么意思

- 朱南桂是什么意思