抗心律失常药antiarrhythmic

一类防治过速性心律失常的药物。如奎尼丁(quinidine)、心得安(propranolol)、利多卡因、苯妥英钠、异搏停(isoptin)、普鲁卡因胺(procainamide)及双异丙吡胺(disopyramide)等。主要通过降低心脏自律性,延长有效不应期和改变传导速度等方式而呈效。

抗心律失常药

治疗快速型心律失常(常见的有心房纤维性颤动、心房扑动、房性心动过速、室性心动过速以及过早搏动等)的药物。分五大类:1.主要抑制钠通道的Ⅰ类药有奎尼丁、普鲁卡因酰胺、异丙吡胺、常咯啉;2.主要促进钾外流的Ⅱ类药有利多卡因、苯妥英钠、慢心律、安搏律定、室安卡因;3.肾上腺素β受体阻断剂,Ⅲ类药以心得安为代表;4.延长动作电位时间的Ⅳ类药有乙胺碘呋酮、溴苄铵;5.慢通道阻滞剂,以异搏定为代表。

抗心律失常药antiarrhythmic drugs

指能预防、治疗快速型心律失常的药物。主要是通过影响心肌钠、钾、钙离子转运,减慢自发性舒张期除极速率而降低异位自律性,或/和影响膜反应性,加速或减慢传导,延长或相对延长有效不应期,从而取消折返冲动而达到防治心律失常或减慢心室率的目的。根据作用机理可将其分为五类:

❶钠通道阻滞剂如奎尼丁;

❷钾外流促进剂如利多卡因;

❸β受体阻断药如普萘洛尔;

❹延长动作电位时程药如胺碘酮;

❺钙通道阻滞剂如维拉帕米。不同类型心律失常应选用相应的有效药物。

抗心律失常药

抗心律失常药一般系指防治过速性心律失常的药物。近年来,由于电生理的深入研究,对抗心律失常药物作用机理有了进一步认识; 药物在体内含量的微量测定法的建立,使能根据药代动力学的原则制定控制心律失常的用药方案; 连续监测心电图,并借助于计算机以评定患者血药浓度与药物临床疗效的关系。所有这些进展对新药的发现和心律失常的治疗起到很大的促进作用。根据抗心律失常药的电生理学特点,曾提出过多种分类方法。现通常分为下列四类。膜稳定剂、动作电位时程及不应期延长剂、β-受体阻断药与钙拮抗剂。但也有把前两种称为非特异性抗心律失常药,后两种称为特异性抗心律失常药。

膜稳定剂(膜抑制剂) 此类药物抑制Na+内流,又根据对K+的作用不同再分为A、B两类。后者促进K+外流,前者则影响不大。属于A类的药物有奎尼丁、普鲁卡因胺,缓脉灵,双异丙吡胺等。临床上主要用于室上性心律失常,也用于室性心律失常。这类药物抑制心肌细胞去极化时的Na+内流,因而降低O相去极化最大速率,延长动作电位时程,降低其绝对高度。对静息电位无影响。此类药物抑制传导,变单相阻滞为双相阻滞,从而消除由折返引起的心律失常。又因抑制4相Na+内流,使其坡度变平,故能消除由自律性增高所引起的心律失常。B类药物主要包括利多卡因、苯妥英钠、慢心律和安室律定等。主要用于室性心律失常,对洋地黄诱发的室性和室上性心律失常也均有效。本类药物加快3相K+外流,使3相缩短,动作电位时程缩短,而有效不应期相对延长。对损伤区传导速度加快,能改善单相传导阻滞。也能抑制4相Na+内流,使4相坡度变平,消除自律性增加引起的心律失常。

动作电位时程及不应期延长剂 主要包括溴苄乙胺、乙胺碘呋酮和sotalol。对室性心动过速有较好疗效。本类药物延长有效不应期和动作电位时程,使异位兴奋落在不应期而被消除。对静息电位和去极化速率无影响。

β受体阻断剂 常用的为心得安,这类药物可消除一切由内源性儿茶酚胺释放引起的心律失常,用于室性和室上性心动过速。这类药物阻断心脏β受体,因而减慢心率和心肌收缩力,延长房室传导时间及抑制自律性。

钙拮抗剂 常用的为异搏停。主要用于室上性心律失常。这类药物阻滞心肌细胞膜的慢通道,抑制Ca2+通过细胞膜流入细胞内。因此能延长房室传导和减慢窦性心律。

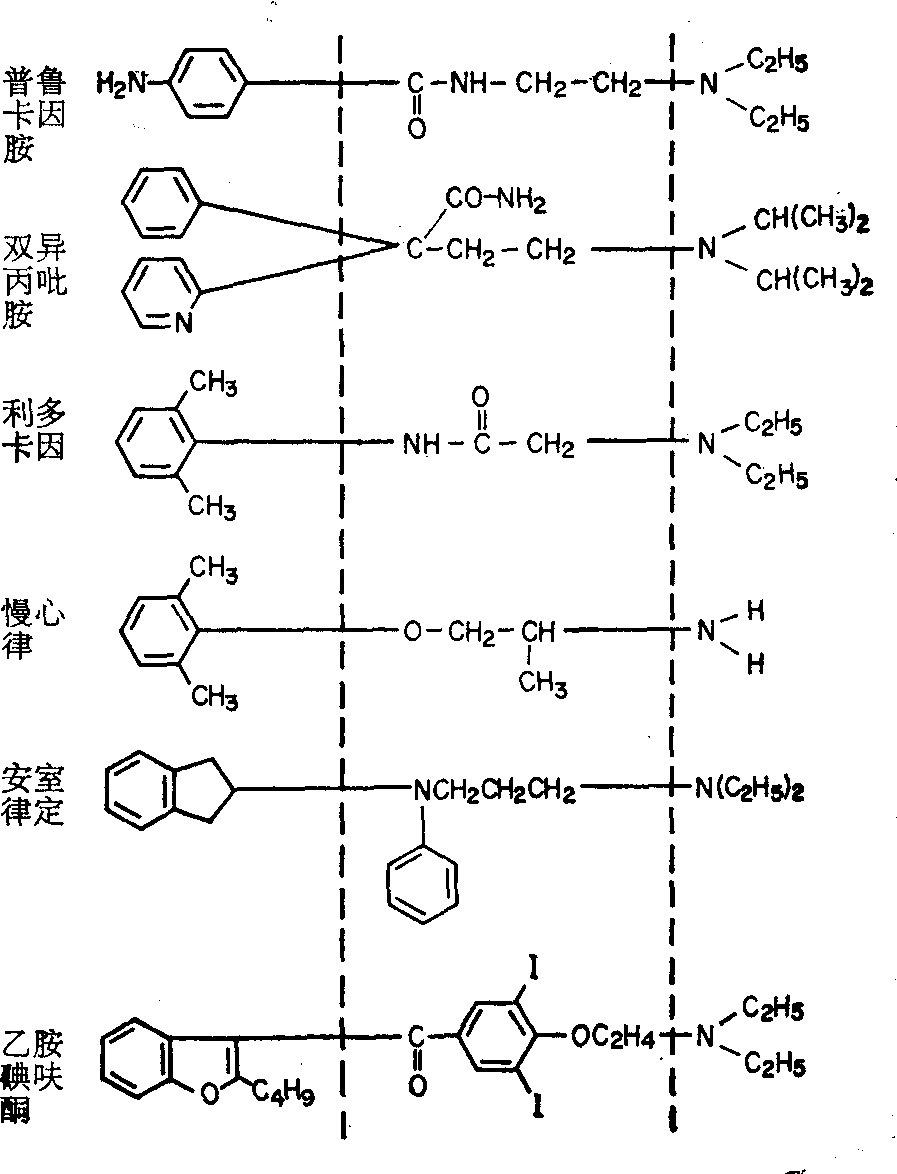

在四类抗心律失常药物中,β阻断剂和钙拮抗剂都有其特异性,另有条目(见“肾上腺素β受体阻断剂”、“钙拮抗剂”条)描述。非特异性抗心律失常药的化学结构是多样的,立体结构专一性不强,可能不是作用于特异受体,一般认为是通过物理化学过程,降低细胞膜对Na+、K+等离子的通透性,从而改变电生理特性而产生抗心律失常作用。这些药物通常脂溶性较高,pKa值在8~9之间。它们的化学结构一般由三部分组成: 有苯环或稠环组成的芳香核;一个能形成氢键的酯、醚、酰胺或羟基和一个碱性的氨基(图)。氨基在生理pH条件下可形成一个阳离子,在心肌细胞膜的表面阻碍离子的转运,降低膜对离子的通透性。芳香环脂溶性较高,使药物易溶于细胞膜中,酯、醚、酰胺或羟基形成氢键与细胞膜牢固接触而发挥其抗心律失常作用。

主要非特异性抗心律失常药的化学结构

抗心律失常药的治疗指数低,个体差别大,容易引起中毒反应。多数药物的疗效与血药水平呈正相关。血药浓度受患者病理过程的影响,如心、肝、肾功能及其他一些因素,致使治疗量所达到的血药水平有很大的个体差异。为了提高疗效,减少毒副反应,必要时需监测血药浓度。应根据不同药物的药代动力学特点,制定合理的用药方案。常用抗心律失常药物的主要药代动力学参数见下表。

抗心律失常药的药代动力学作用

| 药物 | 吸收程度 (剂量%) | 生物利用度 (剂量%) | 有效血浓度 (μg/ml) | 分布容量 (L/kg) | 蛋白结合 % | 半寿期 (小时) | 尿中原形药 (剂量%) |

| 奎尼丁 普鲁卡因胺 利多卡因 苯妥英钠 双异丙吡胺 心得安 慢心律 安宝卡因 异搏停 乙胺碘呋酮 | >95 >90 低 100 80~100 >90 高 100 >95 22~80 | 65~100 75~90 差 98 60 30 88 100 10~22 22~80 | 2.3~5.0 4~8 1.5~6 10~20 2~4 0.05~1.0 0.5~2 6~12 0.15~0.3 1~2 | 3.0 2.2 1.1 0.5~0.8 3.0~5.7 3.6 2.9~5.7 1.6 4.2~5.5 6.8~21.1 | 80~90 15 40~80 86~96 5~65 93 70 50 20~30 - | 6~7 2.5~4.7 1~2 8~60 6~10 3~6 6~11 10~30 3~7 11~20 | 10~27 50~60 3~11 <5 52 <1 <10 <1 70 0 |

抗心律失常药

anti-arrhythmic

- 消灭是什么意思

- 消灭淋巴丝虫病传染源防治方案的研究是什么意思

- 消灭阶级是什么意思

- 消灾洗业是什么意思

- 消炉散是什么意思

- 消炎是什么意思

- 消炎3号是什么意思

- 消炎3号是什么意思

- 消炎丸是什么意思

- 消炎利胆片是什么意思

- 消炎合剂是什么意思

- 消炎合剂是什么意思

- 消炎散是什么意思

- 消炎散是什么意思

- 消炎散是什么意思

- 消炎散是什么意思

- 消炎止咳片是什么意思

- 消炎止痛搽剂是什么意思

- 消炎止痛散是什么意思

- 消炎止痛汤是什么意思

- 消炎止痛膏是什么意思

- 消炎止痢丸是什么意思

- 消炎止血粉是什么意思

- 消炎注射液是什么意思

- 消炎灵片是什么意思

- 消炎生肌散是什么意思

- 消炎痛是什么意思

- 消炎癣湿药膏是什么意思

- 消炎解毒丸是什么意思

- 消炎解毒丸是什么意思

- 消炎解毒丸(1)是什么意思

- 消炎解毒丸(2)是什么意思

- 消炎解痛膏是什么意思

- 消炎退热冲剂是什么意思

- 消炎退翳丸是什么意思

- 消烟除尘是什么意思

- 消热大黄丸是什么意思

- 消热定惊煎是什么意思

- 消热饮子是什么意思

- 消疔丸是什么意思

- 消疔丸是什么意思

- 消疔化毒汤是什么意思

- 消疔化毒汤是什么意思

- 消疔散是什么意思

- 消疔散是什么意思

- 消疔散是什么意思

- 消疔散是什么意思

- 消疔毒膏是什么意思

- 消疔酥信丹是什么意思

- 消疝丸是什么意思

- 消疝丸是什么意思

- 消疝丸是什么意思

- 消疝丸是什么意思

- 消疝丸是什么意思

- 消疝丹是什么意思

- 消疝丹是什么意思

- 消疬散是什么意思

- 消疬膏是什么意思

- 消疯散是什么意思

- 消疳丸是什么意思