扬州清曲

曲艺曲种。亦名“广陵清曲”、“维扬清曲”,俗称“小唱”、“小曲”。有人据元夏庭芝《青楼集》记“维扬名妓”李芝仪“工小唱,尤善慢词”,认为扬州清曲源于宋元小唱;而其所唱曲调如〔罗江怨〕、〔银纽丝〕等,与明沈德符《野获编》“时尚小令”条所载名目相同,认为明代是其形成时期。清康熙至乾隆年间大盛。李斗《扬州画舫录》记有小曲名家多人。董耻夫《扬州竹枝词》:“成群三五少年狂,抱得洋琴只一床。但借闲游寻夜乐,声声网调唱吾乡。”更具体描绘了当时演唱的情况。扬州清曲一般取坐唱形式,演唱时,一二至八九人不等。伴奏乐器有琵琶、三弦、月琴、四胡、檀板等,演唱者自操一种乐器。常用曲牌有〔软平〕、〔叠落〕、〔骊调〕、〔网调〕、〔满江红〕、〔银纽丝〕等一百十六支,有组合两支以上曲牌的“套曲”和单支曲牌的“单片子”。传统曲目“套曲”有《黛玉悲秋》、《卖油郎独占花魁》、《孟姜女》、《韩湘子度妻》等;“单片子”有《欲写情书》、《二十四春》等。

扬州清曲

流行于扬州地区的三种曲艺之一,是一种纯粹的歌唱艺术,曾被称为“扬州小唱”、“扬州小曲”、“扬州小调”或“广陵清曲”、“维扬清曲”,有时也称“扬州南音”、“扬州六书”。它以歌唱为唯一的表现手段,是与评话、弦词完全不同的曲艺形式。扬州清曲是在扬州民歌的基础上,广泛吸收融化其它艺术而形成的一种抒情与叙事兼长的古典曲艺。它孕育于元,形成于明,兴盛于清,至今已有六百多年的历史。清曲以反映世俗生活为主,凡是旧社会市井中常见的事它都描写并演唱。它描写的人物是怀春少女、受侮的娼妓、寂寞的寡妇、思夫的妻子、落魄的世家子弟等。

扬州清曲

时调小曲类曲艺。流行于扬州城乡及镇江、上海、苏州、南京等地。又称“广陵清曲”、“维扬清曲”。源于元代,在元代散曲的基础上,吸收江淮一带流行的各种俗曲民歌,于明代中叶形成一种富有地方气息的曲种。明·沈德符《野获编》“时尚小令”条所载的小曲名称,大都在扬州清曲中有所保留。明·张琦《衡曲尘谭》在分析清曲与传奇的区别时,指出清曲也可以描叙离合悲欢。可见当时此种清曲已由短小的抒情清唱发展为可以表现人物故事的完整套曲。清代康熙、乾隆年间发展至全盛阶段,曲目丰富,艺人辈出,清·李斗《扬州画舫录》中记述了当时许多著名艺人在歌唱和伴奏方面的艺术贡献。这时,清曲的一些曲调和唱本,也流传到云南、广东和北方一些城市。

扬州清曲以腔调细腻、缠绵,长于抒情著称。其音乐曲有[软平]、 [叠落]、 [骊调]、 [𪼟调]、 [满江红]、[银纽丝]、[芦江怨]、[耍孩儿]等116支。这些曲牌除来自本地小调外,还吸取了昆曲、徽剧、滩簧、道情及外地的民间歌曲。演唱分“单片子”(用一支曲牌唱奏)和“套曲”(两支以上曲牌唱奏)两种。一般以坐唱形式演出,人数从一、二至八、九人不等,唱奏者每人自搡一种乐器。常用乐器有琵琶、三弦、月琴、四胡、二胡、扬琴及檀板、碟子、酒杯等,有时也用箫。

扬州清曲

又名广陵清曲、维扬清曲,用扬州方言演唱,流布杨州、镇江、南京、上海以及苏北广大地区。扬州清曲是以流传在江苏的俗曲为基础,吸收扬州地区的民歌及多种“下河土腔”,逐步发展形成的。初称小曲、小唱,1940年前后采用现名。代表人物有黎殿臣、陈景贤、刘天禄、潘五道士、施元铭、魏绍章、黎子云、钟培贤、裴福康、王万青、尤庆乐等。演出形式俗称“开席坐” ,即: 中间设 一桌,三四人至六七人围坐在三面,各操 一种乐器自伴自唱。扬州清曲的音乐结构为单曲体与曲牌连缀体两种。曲牌有〔南调〕、〔满江红〕、〔剪靛花〕、〔银纽丝〕、〔梳妆台〕 等70余支。伴奏乐器有二胡、四胡、琵琶、檀板、磁盘、酒盅等。伴奏讲究 “迎、让、包、送” 四字诀。唱词以七字句、十字句为主,也有长短句。传统书目有《小尼姑下山》、《秦雪梅吊孝》、《洋烟自叹》以及由 《三国志》、《红楼梦》片断故事改编的唱段等。

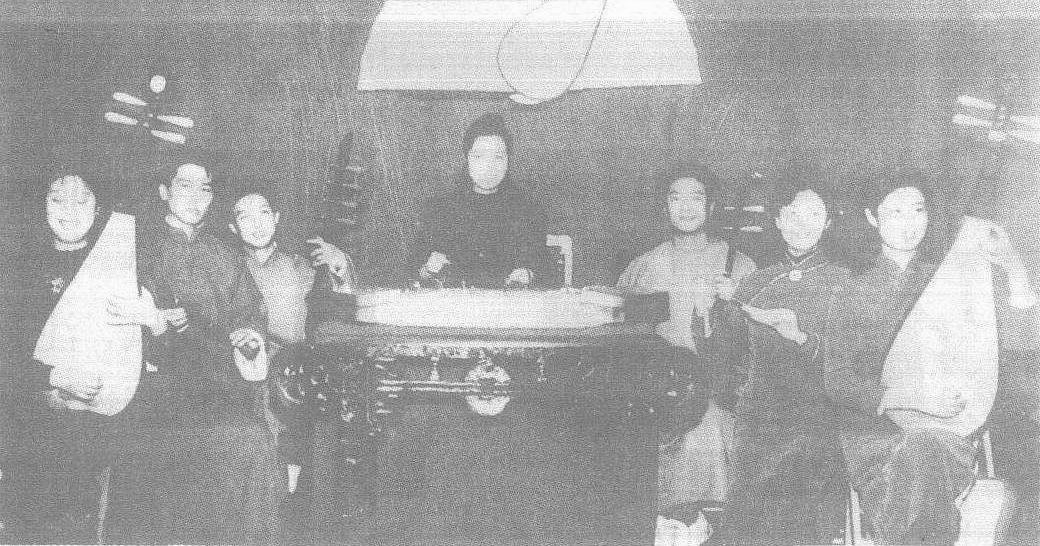

扬州清曲传统演唱形式(坐唱)

- 甘肃省商业储运总公司是什么意思

- 甘肃省商业学校是什么意思

- 甘肃省商业科技研究所是什么意思

- 甘肃省商业经济学会是什么意思

- 甘肃省商业网点经营设施是什么意思

- 甘肃省商业设计研究院是什么意思

- 甘肃省商务厅是什么意思

- 甘肃省商品供应票券是什么意思

- 甘肃省嘉峪关五交化采购供应站是什么意思

- 甘肃省嘉峪关公路总段是什么意思

- 甘肃省团校是什么意思

- 甘肃省园艺学会是什么意思

- 甘肃省园艺技术指导站是什么意思

- 甘肃省围棋运动协会是什么意思

- 甘肃省国土整治农业区划研究所是什么意思

- 甘肃省国土经济学研究会是什么意思

- 甘肃省国外藏胞是什么意思

- 甘肃省国家安全厅是什么意思

- 甘肃省国家税务局是什么意思

- 甘肃省国家税务局直属征收分局是什么意思

- 甘肃省国家税务局稽查局是什么意思

- 甘肃省国家税务局进出口税收管理分局是什么意思

- 甘肃省国有企业上缴利润是什么意思

- 甘肃省国有企业基本折旧基金是什么意思

- 甘肃省国有企业职工养老保险金省级统筹办法是什么意思

- 甘肃省国有大型工业企业工会主席联席会议是什么意思

- 甘肃省国有资产管理局是什么意思

- 甘肃省国术馆是什么意思

- 甘肃省国民体育委员会是什么意思

- 甘肃省国民党统治区合作社是什么意思

- 甘肃省国营下河清农场是什么意思

- 甘肃省国营临泽农场是什么意思

- 甘肃省国营八一农场是什么意思

- 甘肃省国营勤锋农场是什么意思

- 甘肃省国营嘉峪关水泥厂是什么意思

- 甘肃省国营宝瓶河牧场是什么意思

- 甘肃省国营小宛农场是什么意思

- 甘肃省国营屯沟湾石英矿是什么意思

- 甘肃省国营山丹农场是什么意思

- 甘肃省国营张掖农场是什么意思

- 甘肃省国营敦煌农场是什么意思

- 甘肃省国营武威水泵厂是什么意思

- 甘肃省国营河西堡电焊条厂是什么意思

- 甘肃省国营祁连山制药厂是什么意思

- 甘肃省国营酒泉拖拉机配件厂是什么意思

- 甘肃省国营饮马农场是什么意思

- 甘肃省国营鱼儿红牧场是什么意思

- 甘肃省国营黄花农场是什么意思

- 甘肃省国防体育协会是什么意思

- 甘肃省国防动员委员会交通战备办公室是什么意思

- 甘肃省国防工业工会工作委员会是什么意思

- 甘肃省国防科技工业办公室是什么意思

- 甘肃省国防科技工业学校是什么意思

- 甘肃省国际人才交流协会是什么意思

- 甘肃省国际友好联络会是什么意思

- 甘肃省国际经济贸易研究所是什么意思

- 甘肃省国际金融学会是什么意思

- 甘肃省图书馆是什么意思

- 甘肃省图书馆学会是什么意思

- 甘肃省土地估价事务所是什么意思