成土因素soil forming factors

影响土壤形成和发育的基本因素,亦称土壤形成因素。土壤的形成和发育受周围环境条件的作用,并在一定空间范围内随时间而发展变化。自1881年俄国土壤学家道库恰耶夫(В.В.Докучаев)提出成土因素学说以来,世界各国土壤学家经过一个多世纪广泛深入的研究,确认土壤自然体是在气候、生物有机体、母质、地形和时间五个因素的综合作用下形成的。成土因素对土壤的形成、性质、形态特征、肥力状况、类型分异和地理分布都有密切的关系; 人类社会的生产活动对土壤性质、肥力及其发生发展方向可以产生深刻的影响,甚至起着主导作用,因而也是重要的成土因素。

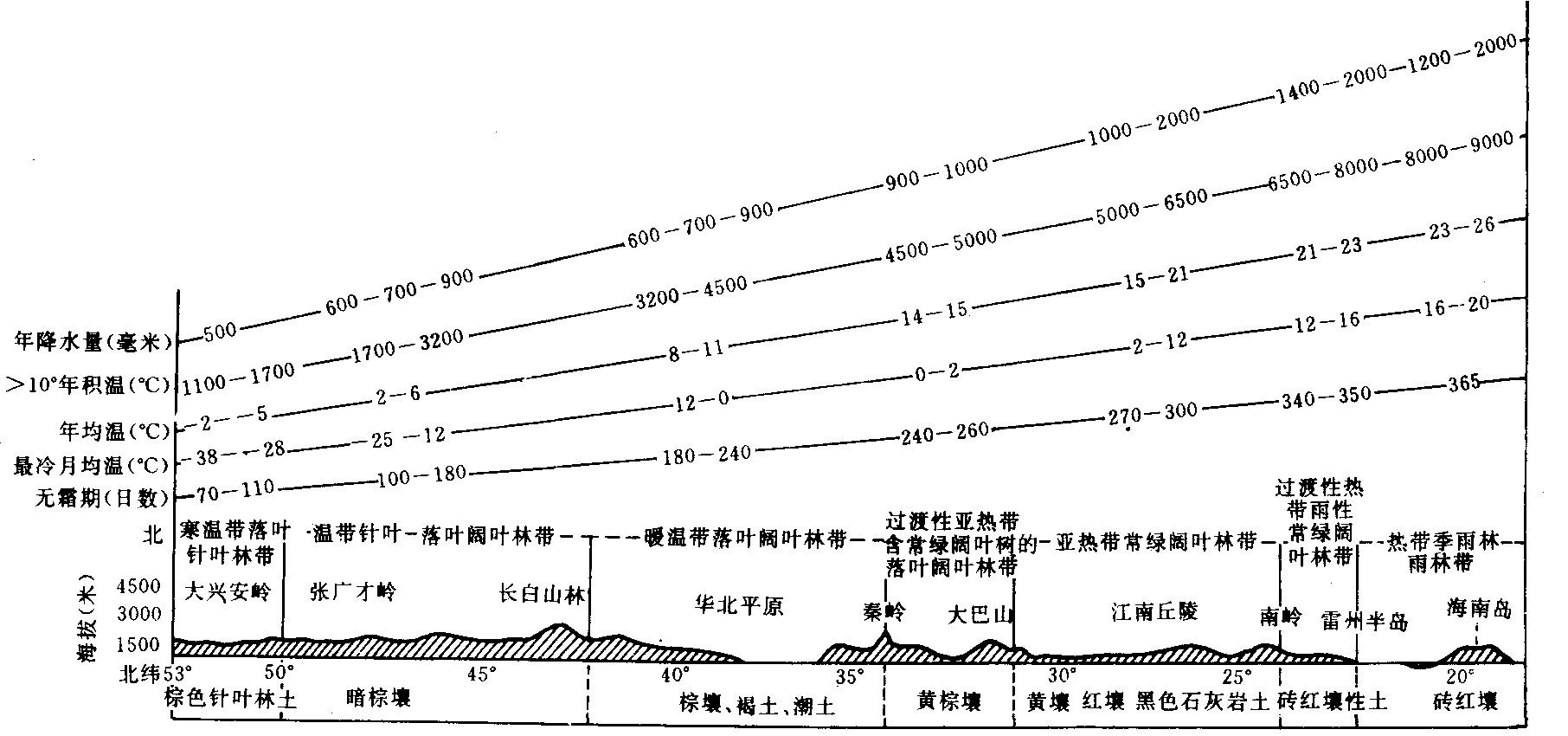

气候因素 通过温度、湿度等气候因素影响土壤形成过程,对土壤的性质、形态、类型分化和地理分布有着密切的关系。

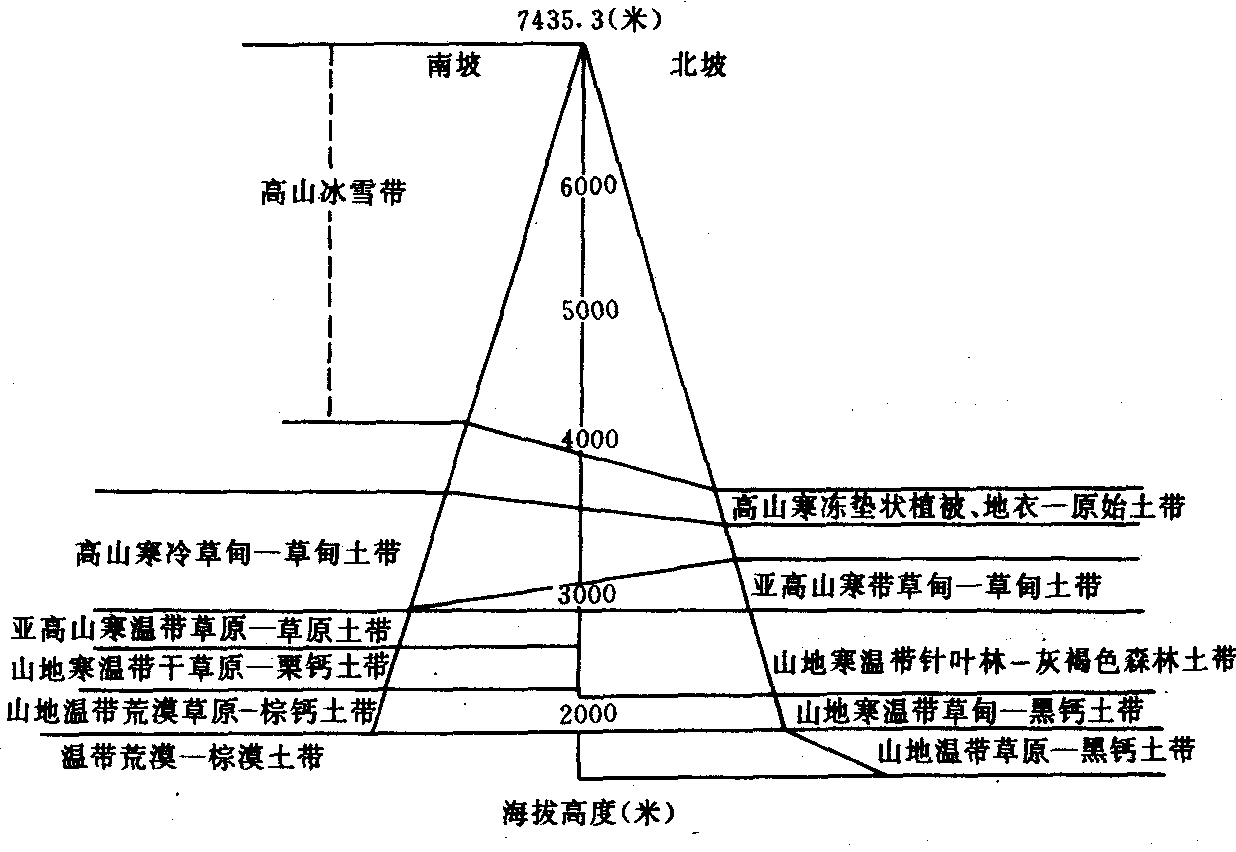

气候对其他成土因素的影响 大气温度和湿度影响土壤的物理、化学和生物作用的强度和速度。温差愈大,土壤物质的物理风化愈强。根据范脱霍夫(J.H.Vant Hoff)定律,温度每增加10℃,化学反应速率增加2~4倍。温度和湿度增高,易使原生矿物分解,土壤粘粒增多,物质的溶解度提高,淋溶作用明显,土体中出现相对应的淋溶层和淀积层。陆地的温度是随纬度和海拔高度而改变: 水平带的气温由南北两极向赤道带逐渐增高,矿物风化和土壤形成速率逐渐增强,土壤发育类型和性质随之改变,极地或永冻带的土壤发育极慢。山地的海拔每升高100米,气温要下降0.5~0.6℃,山地的植被和土壤类型随之出现垂直带谱的变化规律。从寒冷到炎热或从干旱到湿润的气候条件下,植物的生长势、生物量及生物循环强度逐渐增大,植被类型随之改变,对土壤有机质来说,温度增高于土壤有机质的积累和腐殖质的形成,热带、亚热带土壤有机质来源丰富,但分解迅速,故积累不多。降水量影响土壤中物质的淋溶、淀积、元素地球化学迁移和富集、侵蚀和沉积等过程。降水量大,土壤淋溶作用和元素迁移增强,产生淋溶型土壤,土壤侵蚀和沉积现象也愈明显。降水少而蒸发大的干旱气候区,土壤中常聚积易溶盐、石膏和碳酸钙,形成漠境土壤。半干旱气候区,岩石矿物风化释出的碳酸盐和易溶盐,得不到彻底淋洗而积聚于土体中,形成各种类型的钙层土(如黑钙土、栗钙土、棕钙土、灰钙土等)和盐碱土。

气候对土壤性质的影响 ❶气候对土壤矿物的风化及其组成有显著影响。高山寒漠区的气温低、降水少,土壤中多岩屑物质,矿物风化度低,粘粒矿物少,含有水云母和绿泥石。随着温度和湿度增加,土壤矿物的风化度逐渐加深。温带干旱区土壤,粘土矿物以水云母为主,显示初期风化特征。湿润区土壤含有水云母、蒙脱石、蛭石、高岭石等不同风化度的粘土矿物。中国东部自北而南的热量和降水逐渐增加,矿物的风化度逐渐提高; 温带的黑土和暗棕壤有较多水云母和蒙脱石; 暖温带的棕壤和褐土以水云母和蛭石占优势,蒙脱石显著减少; 亚热带的黄棕壤除有水云母和蛭石外,还有高岭石,表现出富铝化特征; 热带、亚热带的砖红壤、赤红壤、红壤和黄壤的矿物风化度高,粘土矿物为高岭石、赤铁矿、三水铝石等,其中铁铝氧化物类矿物为红壤类的特征性粘土矿物。

❷气候影响土壤有机质含量和腐殖质组成。科诺诺娃(М.М.Ко-нонова)认为,当土壤温度为20~30℃,湿度系数为1~1.49时,土壤的生物活动和有机质分解强度最大;在此温度和湿度范围以外,土壤有机质的分解减弱(表1)。詹尼(H.Jenny)认为,年均温每降低10℃,土壤腐殖质和氮的分解强度要下降1/2~1/3,而土壤腐殖质和氮的含量则按同样的比率上升。沃洛布耶夫(В.Р.Волобуев)指出,有效湿度(即降水量/自然蒸发量)为0.8~1.0时,土壤腐殖质含量最高,随着降水和温度的增高,土壤的胡敏酸/富啡酸比值和全氮量逐渐

表1 温度和湿度与生物活动强度的关系

| 土壤温度(℃) | 湿润系数* | 生物活动强度 |

| <5 5~10 10~20 20~30 ≥30 | 0.13~0.29 0.30~0.59 0.60~0.99 1.00~1.49 ≥1.50 | 极弱 弱 相当强 极强 弱 |

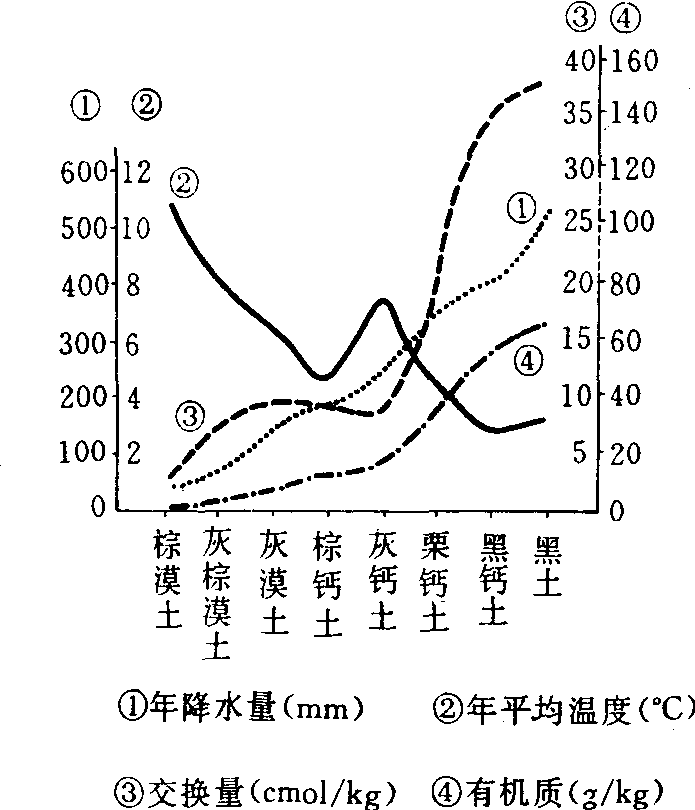

* 湿润系数=年降水量/年蒸发量减少,中国温带土壤(漠境土、钙层土和黑土)的有机质、胡敏酸/富啡酸、全氮量、C/N是随温度的升高而增加的(图1)。

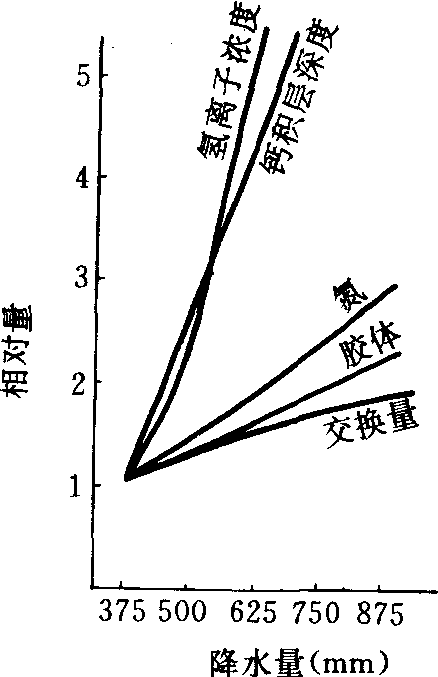

❸气候影响土壤胶体化学性质。在温带区,随着降水增多,土壤胶体含量和阳离子交换量相应增大; 但土壤pH值和盐基饱和度则降低,游离碳酸钙在土壤中的分布深度下伸(图2)。

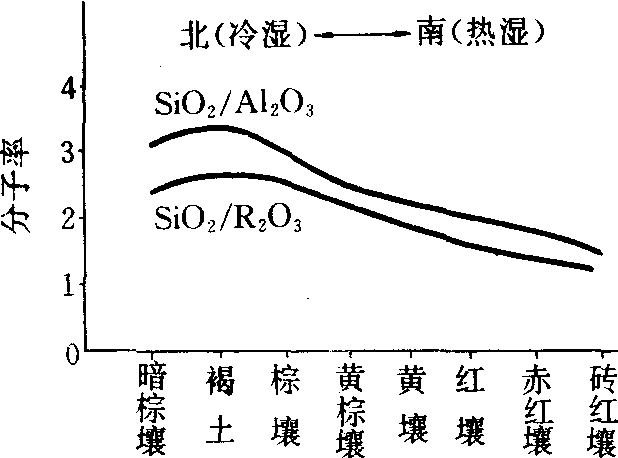

❹气候强烈地影响土壤风化度和淋溶度。反映土壤风化度的指标有硅铝率、硅铁率、硅铁铝率等(见风化作用)。如果土壤铝硅酸盐矿物的风化度愈强,淋溶作用愈盛,则铁、铝氧化物的残余富集愈显著; 硅铝率和硅铁铝率就愈小; 如果土壤排水好,硅铁率亦减小。中国东部湿润区土壤粘粒的硅铝率和硅铁铝率由北向南逐渐减少(图3)。反映土壤淋溶程度的指标有: 风化淋溶系数(ba值)、淋溶指数(β值)、风化指数或风化度(μ值)

图1 中国温带土壤的有机质含量及阳离子交换量

图2 大气降水在土壤形成中的作用

图3 中国湿润区热量对土壤硅铝率的影响

式中X表示迁移元素的氧化物含量。Al2O3表示土壤中惰性氧化物,两者均以其摩尔浓度表示。土壤风化淋溶作用愈强、则ba值、β值和Km值就愈小,而μ值则愈大。表2为亚热带辉绿岩发育的红壤(采自津巴布韦,据H.B.Maufe资料),经过矿物风化、盐基淋溶、脱硅和铁铝富集过程,Sa、Saf和ba值由新鲜岩石向上面各层逐渐减小,递变清楚。

式中X表示迁移元素的氧化物含量。Al2O3表示土壤中惰性氧化物,两者均以其摩尔浓度表示。土壤风化淋溶作用愈强、则ba值、β值和Km值就愈小,而μ值则愈大。表2为亚热带辉绿岩发育的红壤(采自津巴布韦,据H.B.Maufe资料),经过矿物风化、盐基淋溶、脱硅和铁铝富集过程,Sa、Saf和ba值由新鲜岩石向上面各层逐渐减小,递变清楚。表2 辉绿岩发育的红壤剖面的风化淋溶度

| 剖面层次 | 深度 (cm) | 硅铝率 (Sa) | 硅铁铝率 (Saf) | 风化淋溶系数 (ba) |

| 红色表土 红色心土 母岩半风化物 辉绿岩(粗玄岩) | 0~48 48~526 526~734 734以下 | 2.86 2.55 3.20 5.29 | 2.00 1.80 2.20 3.74 | 0.02 0.03 0.27 1.87 |

气候对土壤分布的影响 中国不同热量带和不同湿度带分布着一定的土壤类型而呈地带性(见土壤地带性)。在温带、自西向东大气湿度递增,依次出现棕漠土、灰棕漠土、灰漠土、棕钙土(灰钙土)、栗钙土、黑钙土和黑土。在东部湿润区,由北而南热量递增,土壤分布依次为暗棕壤、棕壤(褐土)、黄棕壤、黄壤、红壤、砖红壤。

生物因素 生物包括地上及地下的植物、动物和微生物。生物能影响土壤的组成、性质、剖面形态、肥力状况和土壤形成过程。

生物参与土壤形成的物质循环作用 各种生物直接或间接有选择地吸收营养元素而在生物体内富集。生物的遗体,包括植被的凋落物,经微生物分解,释放出养分,再供植物吸收,构成营养元素的生物循环。生物循环可使土壤中有限的营养元素不断被植物再利用,减少了淋溶损失,随着土壤有机质的积累,土壤养分得到富集,土壤肥力随之提高。生物固氮作用是由豆科植物的固氮菌或由自生固氮菌将空气中的游离氮转化为有机氮化合物,经过微生物分解转化为植物有效氮,这是自然界土壤氮素的最主要积累方式。

生物是土壤有机质的创造者 从低等植物到高等植物,都能通过光合作用形成生物有机体。生物残体由微生物分解成矿物质或简单化合物;简单的有机化合物通过土壤微生物作用合成土壤腐殖质。它和其它有机质在土壤中积累,形成有机质层,成为土壤的重要发生层。土壤腐殖质具有很高的交换量和良好的胶结性能,它与粘粒结合成有机矿质复合体,可形成土壤微团聚体和团粒结构,改善土壤通气透水性和持水性,提高土壤交换量、缓冲性、保肥性、供肥性、土壤酶活性和微生物活动等。

植被对土壤形成的作用 成土过程的初始阶段只有低等植物(地衣、苔藓、藻类、菌类等)生长,促使岩石及碎屑风化物缓慢地形成土壤物质,其土层浅,有机质少、无明显的土壤剖面分化。高等植物中的草本植物和木本植物对土壤形成有不同的作用,因为它们的生物量、凋落物元素组成,以及有机质在土壤中的分解和积累过程是不同的。据裘维涅特(P.Duvigneaud)估计,全球陆地上植物每年形成的生物量(有机质)约为5.29×1010吨,其中森林、耕地、草甸、草原的年生物量大,而荒漠则很低(表3)。森林土壤有机质主要以凋落物分解后积累在土壤表层,其含量以热带雨林和季雨林最高,亚热带常绿阔叶林次之,温带落叶阔叶林、寒带针叶林最少,但热带和亚热带植被形成的有机质,在高温、高湿条件下分解快,其矿质元素淋失多,凋落物层的钙、镁、钾、钠、硅等元素积聚量不如温带针阔混交林地多,但氮、磷等养分较丰富(表4)。

在木本植物中,阔叶树叶片的灰分(硅、铁、铝、钙、镁、钾、钠、磷等的含量高于针叶树叶片,故阔叶林凋落物可归还较多的矿质元素,保存较多的养分物质。针

表3 全球陆地植被每年可能合成有机质的数量

| 自然区域 | 占陆地面积(%) | 有机质 | |

| t/hm2·a | 1010 t/a | ||

| 森林 草原、草甸 耕地 荒漠 极地 总计 | 28 17 10 36 9 100 (148×106km2) | 7 4 6 1 0 — | 2.84 1.04 0.87 0.54 0 529 |

草本植被有机体的主体部分,每年枯死、更新、故可归还较多的有机质; 其根系在土壤遗留的有机质转变为腐殖质,使土壤染成黑色或灰色,并增加土壤氮素养分,草本植被积累的土壤有机质数量随草本植被类型而异,从干旱区向湿润区,草类长势增强,有机质积累增多,而灰分物质相对减少(表5)。草原和草甸植被下的土壤有机质层较厚,其腐殖质以胡敏酸占优势,交换量较大,可形成稳固的团粒结构。

表4 中国不同植被凋落物的元素成分

(单位: g/kg)

| 植 被 | 地 点 | 凋落物量 (t/hm2·a) | 灰分 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | P2O5 |

| 冷杉—云杉林 | 西藏喜马拉雅山南坡 | — | 58.3 | 574.6 | 63.5 | 61.7 | 169.8 | 46.3 | 60.0 | — | — |

| 针阔混交林 常绿阔叶林 | 黑龙江省 广东省 | 3.7~4.5 — | 33.0 55.7 | 136.0 35.7 | 41.2 3.2 | 30.9 0.5 | 459.8 10.8 | 82.9 5.9 | 123.3 1.6 | 4.4 0.3 | 0.8 — |

| 季雨林 | 云南西双版纳 | 10.9 | — | — | — | — | 15.6 | 9.7 | 3.2 | — | 1.5 |

| 雨林 | 云南西双版纳 | 11.6 | — | 82.9 | 4.4 | — | 16.2 | 7.9 | 5.2 | — | 2.3 |

| 草原—草甸植物 | 黑龙江省 | 4.7 | 101.1 | 57.6 | 5.5 | 2.2 | 26.8 | 5.8 | — | — | — |

表5 各种草本植被有机体(地上部分)的矿质元素(氧化物)含量顺序

| 植 被 | 灰分(g/kg) | 灰分中矿质成分含量顺序 |

| 草甸植被 草甸草原 干草原 半荒漠(猪毛菜) 半荒漠与荒漠 | 20~40 20~120 120~200 200~300 400~550 | CaO>K2O>SO3>P2O5>MgO>SiO2>Fe2O3 SiO2>K2O>CaO>SO3>P2O5>MgO>Al2O3>Fe2O3 Na2O≈Cl≈K2O≈CaO≈SO3>SiO2>P2O5>MgO Na2O>Cl>SO3>P2O5>MgO Na2O>Cl>SO3>SiO2>P2O5>MgO |

图4 中国东部由东北至华南的植被分布与土壤、气候的关系

植被对土壤类型分异的影响 自然植被和水热条件的演变,产生土壤类型的演变。中国东部由东北往华南的森林植被和土壤的分布依次为:针叶林(棕色针叶林土)→针阔混交林(暗棕壤)→落叶阔叶林(棕壤)→落叶常绿阔叶林(黄棕壤)→常绿阔叶林(红壤、黄壤、赤红壤)→雨林、季雨林(砖红壤)(图4)。植被的相互演变而达到稳定阶段时,称为顶极植被,土壤的发育也处于相对稳定状态。如果某一地区的自然植被由于自然条件改变或遭破坏,则其植被将被另一种植被取代,土壤的发育和发展方向亦将改变,如草地垦种水稻,由于耕作及特定的水成作用的影响,可发展为水稻土,又如东北松嫩平原的坡地,其上坡为草原草甸或灌丛植被。中、下坡为草甸植被,坡底亦为草甸植物,岗间洼地为沼泽植物(沼泽土);与植被相对应的土壤类型,顺次演替为:黑土→草甸黑土→草甸土→沼泽土。

动物在土壤形成中的作用 动物通过挖掘孔道、啮食植物残体、扰动土壤、排泄粪便、分泌体液、构筑地面小土墩及蚁巢等,成为土壤生态系统的重要组成部分。蚯蚓吞食土壤有机物,排出蚓粪,可改良土壤;甲壳类的蝲蛄(Cambarus)能打通粘盘层,在地上筑起土墩;东北三江平原草甸荒地的蚁类垒起的土墩微地貌;草原土壤中掘土动物对扰动土壤、垒筑土墩有特殊作用;非洲象牙海岸的白蚁(如Macrotermesnatalensis)可筑起直径15米、高2~6米的坚固直立土墩,它们都直接或间接影响土壤的发育和性态。

母质因素 母质是形成土壤的主要起源物质,土壤可以直接在基岩露头的残积风化体上产生,多数情况是在岩石风化物及其运迁沉积母质上形成。母质或母岩的矿物组成、质地和化学成分对土壤的形成速率、发育程度、物质组成和物理、化学性质都留下一定的影响痕迹。

母质对土壤形成过程的影响 土壤的形成在一定程度上继承母质的某些特性。表6统计资料(据H.詹尼)表明,以花岗岩为主的酸性岩浆岩土壤,比以玄武岩、安山岩为主的基性岩浆岩土壤有高含量的砂粒,低含量的粘粒和交换性盐基离子;前者以蛭石、石英为其粘土矿物群的特征,后者则以三水铝石、埃洛石为特征。蒙脱石在基性岩土壤中位于前列,而在酸性岩土壤中则居末位,故母岩对土壤性质的影响是十分显著的。母质对初育土壤性状的影响尤为明显。例如,风积砂母质上的风砂土,黄土母质上的黄绵土,紫色砂页岩上的紫色土,珊瑚砂上的磷质石灰土,土壤与母质的性状十分相似。

母质的层次性和不均一性

母质层次的不均一性要影响土壤的发育和形态特征。如冲积母质的砂粘间层,所发育的土壤易在砂层之下,粘层之上形成滞水层;在土体干湿交替引起的氧化还原过程中,不游离表6 酸性与基性岩浆岩发育的土壤性质的平均值对比

(取0~20cm土样97个,从干旱到过湿润广大地区)

| 土壤性质 | 酸性岩土壤 (样品数52个) | 基性岩土壤 (样品数45个) |

| 粘粒(%) 粉粒(%) 砂粒(%) 碳(g/kg) 氮(g/kg) 交换性盐基 [cmol(+)/kg] | 11.6 21.2 58.0 17.4 0.74 53.3 | 21.2 33.0 34.5 28.8 1.21 108.6 |

| 首要粘土矿物顺序 | 蛭石 伊利石 石英 蒙脱石 | 蒙脱石 伊利石 三水铝石 埃洛石 |

地形因素 地形可分:❶大地形:包括很大地面范围的地形,地面高度变化可达几十米到几百米,如山脉、丘陵、盆地。

❷中地形:包括中等地面范围的地形,地面高度变化从一米到一二十米,如河谷地区的河漫滩、冲积平原、牛轭湖、阶地。

❸微地形:地面范围小,高度变化约1米范围内,如平地中的土墩、浅洼地等。

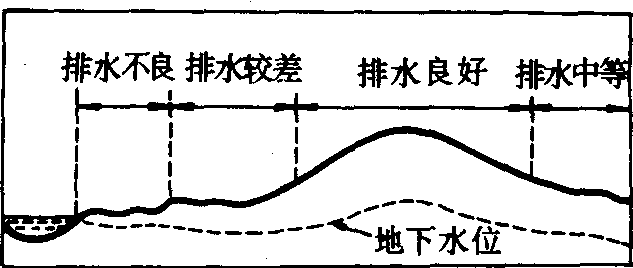

地形对土壤形成的影响 首先是引起地表物质再分配,地表水由高地流向低地,导致土壤固相物质、易溶盐和养分的重新分配。陡坡地水土流失,故土层薄、质地粗,养分少,土壤剖面发育较弱,缓坡地和平地接纳水分较多,积聚着由高地迁来的物质,故土层较厚,质地较细,养分流失较少,土壤有机质易积累,土壤剖面层次分化明显;洼地汇集着土壤物质、水分、盐分、养分,易引起沼泽化和盐渍化。

地形影响水分和热量分布 随着山地海拔高度增加,气温逐渐下降,而湿度在一定范围内逐渐增高,植被和土壤随之有规律的演替(见土壤垂直分布)。不同坡向的水热条件不一,在高纬度区尤为明显:阳坡日照时间长,气温较高,蒸发较多,土壤湿度较小;反之,阴坡日照时间短,气温、土温都低,湿度大,蒸发弱。因此,山地南坡和北坡的土壤发育有差异。新疆天山托木尔峰南坡干燥度大,属温带大陆性半干旱荒漠和草原景观,由基带向上到3000米的土壤和植被依次为:棕漠土(荒漠)、棕钙土(荒漠草原)、栗钙土(干草原)、亚高山草原土(寒温带草原);北坡湿度较大,属温带半湿润气候,由基带向上依次为黑钙土(草原植被)、灰褐土(云杉林植被)、亚高山草甸土(寒带草甸植被)(图5)。

图5 新疆天山托木尔峰南北坡的植被和土壤分布

地形影响地下水位 在湿润和半湿润地区,地形起伏和地下水位是一致的; 洼地的高潜水位造成土壤过湿,还原作用强,形成沼泽土或潜育性土壤; 干旱区的浅洼地常是盐分汇集处,形成土壤盐渍化,地下水矿化度也高,丘岗地的潜水位低,土壤水除向下渗透外,还沿坡面侧向流动,可引起侧向淋溶,如东北的白浆土便是。

地形与土型及土链的关系 根据地形与水文状况及土壤发育特征的关系,苏联涅乌斯特鲁耶夫(С. С.Неуструев)及其后的伊万诺娃(Е.Н. Иванова)把相同生物气候条件下的土壤分为自型土、半水成土、水成土和冲积土。地形高亢,排水良好,地下水位在6米以下,土壤形成不受地下水影响的称自型土,它是一

图6 地形与土链的关系

在中区地形变化中,不同地形部位由于母质、水文地质、植被或土地利用状况的差别可形成一定土壤类型的组合,如丘陵地区和黄土高原的枝形土壤组合,山前洪积扇或河流冲积扇的扇形土壤组合,湖泊和碟形洼地的盆形土壤组合(见土壤组合)均属之,这也是地形对土壤分布的影响。

微地形的变化会影响土壤水分分布、盐分的淋溶和积累、植被—土壤类型和土地利用而形成土壤复区,它在较小范围内出现多种土壤的交错分布,如松嫩平原的草甸黑钙土、盐化草甸土和草甸碱土的微域分布,组成了土壤复区(见土壤复区)。

时间因素 土壤在一定空间条件下形成,并随时间的增长而演变。在一个地区,成土时间的长短,小者受侵蚀的有无、强弱和地形地貌变化的影响,大者还决定于地壳运动、气候变迁和是否出现冰期等。第四纪以来,地壳局部升降的新构造运动,使土壤的环境变化,土壤发育的方向和速度均受剧烈影响。在低纬度地区未受冰期影响者,其成土环境持久而稳定,发育时间最长,多铁铝土或氧化土、老成土的分布。高纬度地区和部分中纬度地区,在第四纪地质时期曾多次出现冰期,土壤屡遭破坏而在冰碛母质上重新形成土壤,故成土时间比低纬度地区短得多。

时间因素体现于土壤的发育强度、母岩或母质的矿物组成和地区的水热条件都是影响土壤发育速度的重要因素。基性岩浆岩富含铁镁矿物,比富含石英、长石的酸性岩浆岩容易风化得多,前者的风化强度,成土速度和土层厚度都大于后者; 水热充足地区的风化强度和成土速度较大; 但在高度风化的铁铝土,具有惰性特点,其土壤相对稳定,难以进一步演变; 永冻区土壤的发生、形成速率极慢,在易受侵蚀和堆积的地形部位,土壤幼年性的特点尤为明显。

人为活动 人类通过生产活动(农业、林业、牧业、国民经济建设事业),有目的地对土壤定向培育和利用改造。当然,在未认识利用改良土壤以前,完全可能由于不合理的利用而使土壤退化,甚至破坏土壤。人类活动在一定程度上还影响其他自然成土因素,如人为改变植被而使局部气候改变,不合理开垦坡地或草原,引起地面径流、水蚀和风蚀;修筑梯田、围海造地,修水库、建圩田、建设排灌工程等,改善了局部地形及水文地质条件;黄泛平原及西北的灌淤造田,改变了成土母质;开垦土地,种植水稻,改变了植被和水文条件;森林砍伐和大量焚烧石油、煤炭,使大气层中CO2增加,全球气候变暖,酸雨增多,臭氧层破坏等,可能导致海面上升而影响沿海低地土壤的发育。耕作、施肥、栽培、灌溉、放牧、造林和农田建设等农业措施,提高了土壤肥力,改良不利土壤性质,这种人为定向培肥土壤的过程称为土壤熟化过程(见土壤熟化过程)。不合理的利用土地则会导致土壤退化,表现为土壤肥力下降、生态环境恶化、土壤生产力降低(见土壤退化过程)。

上述各种成土因素可概分为自然成土因素(气候、生物、母质、地形、时间)和人为活动因素,前者在一切土壤形成过程中是同时存在的,产生自然土壤;后者是在人类社会活动的范围内起作用。对自然土壤进行改造,可改变土壤的发育程度和发育方向。各种成土因素对土壤的形成虽有不同的作用,但又都是互相影响,互相制约的。一种或几种成土因素的改变,会引发其他成土因素的变化。土壤形成的物质基础是母质,能量的基本来源是气候(热量、水分、日光能);生物则把物质循环和能量交换向形成土壤的方向发展,使无机能转变为有机能,太阳能转变为生物化学能,促进有机物质积累和土壤肥力产生,进而为生物进化创造条件;地形、时间,乃至人为活动则影响土壤的形成速度和发育程度。

成土因素

形成土壤的因素。有自然因素和人为因素两大类。自然因素有母质、气候、生物、地形及时间五种,其中生物因素起主导作用。人为因素,是指人类的生产活动,如耕种、施肥、灌溉、排水和土壤改良等。成土因素不同,形成的土壤也不同;成土因素改变,土壤也随之改变。

成土因素

soil-forming factor

- 温彦博是什么意思

- 温得是什么意思

- 温德勒克西是什么意思

- 温德姆报告公布是什么意思

- 温德尧是什么意思

- 温德玄是什么意思

- 温德米尔夫人的扇子是什么意思

- 温德霍斯特是什么意思

- 温志元是什么意思

- 温志刚是什么意思

- 温怀光是什么意思

- 温思源是什么意思

- 温思美是什么意思

- 温恭是什么意思

- 温恭慎德,使人慕之;执雌持下,人莫逾之;人皆趋彼,我独守此;人皆或之,我独不徙;内藏我智,不示人技;我虽尊高,人弗我害。是什么意思

- 温恭毅集是什么意思

- 温情密意是什么意思

- 温情脉脉是什么意思

- 温情脉脉是什么意思

- 温情脉脉是什么意思

- 温情脉脉是什么意思

- 温惠恩是什么意思

- 温慧欣是什么意思

- 温成皇后(张氏)是什么意思

- 温振声是什么意思

- 温振英是什么意思

- 温控磨木机是什么意思

- 温故录是什么意思

- 温故知新是什么意思

- 温故知新是什么意思

- 温故知新是什么意思

- 温故知新是什么意思

- 温故知新是什么意思

- 温故知新是什么意思

- 温故而知新是什么意思

- 温故而知新是什么意思

- 温散经寒是什么意思

- 温敬修是什么意思

- 温敬贤事件是什么意思

- 温敬铭是什么意思

- 温敬铭是什么意思

- 温敬铭是什么意思

- 温文光是什么意思

- 温文光是什么意思

- 温文尔雅是什么意思

- 温文尔雅是什么意思

- 温文尔雅是什么意思

- 温文尔雅是什么意思

- 温文尔雅是什么意思

- 温文尔雅是什么意思

- 温斐林写作《告德国人书》是什么意思

- 温斯台特是什么意思

- 温斯坦莱是什么意思

- 温斯坦莱是什么意思

- 温斯坦莱是什么意思

- 温斯坦莱是什么意思

- 温斯坦莱传是什么意思

- 温斯坦莱文选是什么意思

- 温斯坦莱,杰勒尔德是什么意思

- 温斯坦莱,杰腊德是什么意思