戈Gē

现行较常见姓氏。分布较广: 今北京,天津之武清,河北之景县,山东之平度,内蒙古之乌海,山西之太原,湖北之利川,湖南之芷江,江西之崇仁、金溪,广西之灌阳,云南之陇川等地均有分布。汉族、彝族、土家族有此姓。《郑通志·氏族略》 亦收载。其源不一:

❶ 《姓氏考略》 注引 《姓谱》 云:“禹之后,分封於戈,以国为姓。”此当系出姒姓。

❷郑樵注云: “夏时诸侯,豷之国也。(按: 《左传》 载:寒浞杀羿,因其室而生浇、豷。处浇于过,处豷于戈。)少康灭之,其地在宋、郑之间,子孙以国为氏。”

宋代有戈彦;元代有戈叔义,画家; 明代有戈元礼,保山人,官工部司郎; 清代有戈宁智; 又有戈载。

戈gē

古代兵器名。青銅製,横刃,安裝長柄及鐓,可持之横擊、鉤援。盛行於商至戰國時期。張衡《東京賦》:“立戈迤戛,農輿輅木。”引申爲兵鋒、戰爭。揚雄《長楊賦》:“迴戈邪指,南越相夷。”杜篤《首陽山賦》:“乃興師於牧野,遂干戈以伐商。”

戈

读音g·e(-),为e韵目,属e—ie—üe韵部。古禾切,平,戈韵。

❶古代的一种兵器,长柄上有横刃;它是用青铜或铁等制成。

❷姓。

〗、仙游〖

〗、仙游〖 〗。

〗。

戈

〈隐〉清末以来铜锡行指数目八。参“旦、衣、寸、口、丁、龙、青、戈、欠、田”。

戈ɡē

❶古代兵器,长柄横刃;泛指武器

△ 枕~待旦|干~。

❷姓。

【注意】跟“弋(yì)”写法不同。由“戈”构成的字有“伐、找、战、戏”等,由“弋”构成的字有“代、式、武、贰”等。

戈

古代的一种兵器,横刃长柄:兵~︱干~︱倒(dao)~︱反~︱挥~︱金~铁马︱反~一击︱枕~待旦︱大动干~︱同室操~︱弃甲投~。

○~壁(指由粗沙和砾石组成或覆盖的沙漠地区)。

戈gē

❶ 古代的兵器。

❷ 姓。

戈

❶古兵器。安装有长秘(柄)及镦,戈向前部分名援,援上下皆刃,用以横击、钩杀。殷墟出土的早期铜戈,只有援和内,西周时戈的内改为弯曲的勾状,并胡身加刃,以加强勾、割的作用。春秋战国时的戈,一般都是长胡多穿,有多至四穿的。援也较前加长。

❷变得狭长而扬起,象鸡鸣,故汉代人称戈曰“鸡鸣”。戈是殷周到春秋时期的重要武器,战国以后渐衰。

❸引申为战争的代称。《后汉书》卷一三《公孙述传》:“偃武息戈,卑辞事汉。”唐杜甫《杜工部草堂诗笺》卷十五《秦州》十九:“凤林戈未息,鱼海路常难。”

戈

见〔吴戈〕

戈gē

古代的一种兵器,长柄横刃,盛行于殷周。《说文·戈部》:“戈,平头戟也。”徐锴系传:“小枝向上则为戟,平之则为戈。”《小尔雅·广器》:“戈,句孑戟也。”《尚书·费誓》:“备乃弓矢,锻乃戈矛,砺乃锋刃,毋敢不善。”孔颖达疏:“凡金为兵器,皆需锻砺,有刃之兵,非独戈矛而已。”《国殇》:“操吴戈兮被犀甲。”

戈ge

戈比1 戈壁 兵戈 干戈 挥戈 金戈 铁戈 反戈一击 金戈铁马 枕戈待旦 同室操戈 化干戈为玉帛

戈

武术器械之一。由镰刀演化而来,原为长柄,平头,刃在下边,可横击,又可用于勾杀,后因作战需要和使用方式不同,戈便分为长、中、短三种。商代已经有了铜戈,直到秦代作战时仍用戈。一般长戈用于战车,短戈用于步兵。戈的击法有勾挂、扎挑等。

戈

双枝为戟,独枝为戈,蚩尤造。

——《二仪实录》

戈句,矛戟也。戈过也,所刺捣则决过所钩引,则制之弗得也。

——《释名》

戈有旁出者,为句子。亦名胡子

——《玉海》

戈gē

❶古代的一种长兵器,横刃:凡历朝中跳梁猖獗之小醜,到了如今竟不用一干一~,皆天使其拱手俯头,缘远来降。(六三·1508)

❷用途似戈的,这里指螃蟹的螯:铁甲长~死未忘,堆盘色相喜先尝。(三八·881)

戈

句矛戟也。《詩經·大雅·公劉》:“弓矢斯張,干戈戚揚,爰方啟行。” 鄭玄箋: “戈,句矛戟也。” 《周禮·夏官·司馬》: “司戈盾: 下士二人,府一人,史二人,徒四人。” 鄭玄注: “戈,今時句子戟。” 《周禮·冬官·冶人》: “戈廣二寸,内倍之,胡三之,援四之。” 鄭玄注:“戈,今句子戟也。” 《禮記·文王世子》:“春夏學干戈,秋冬學羽籥,皆於柬序。”鄭玄注: “戈,句矛。”

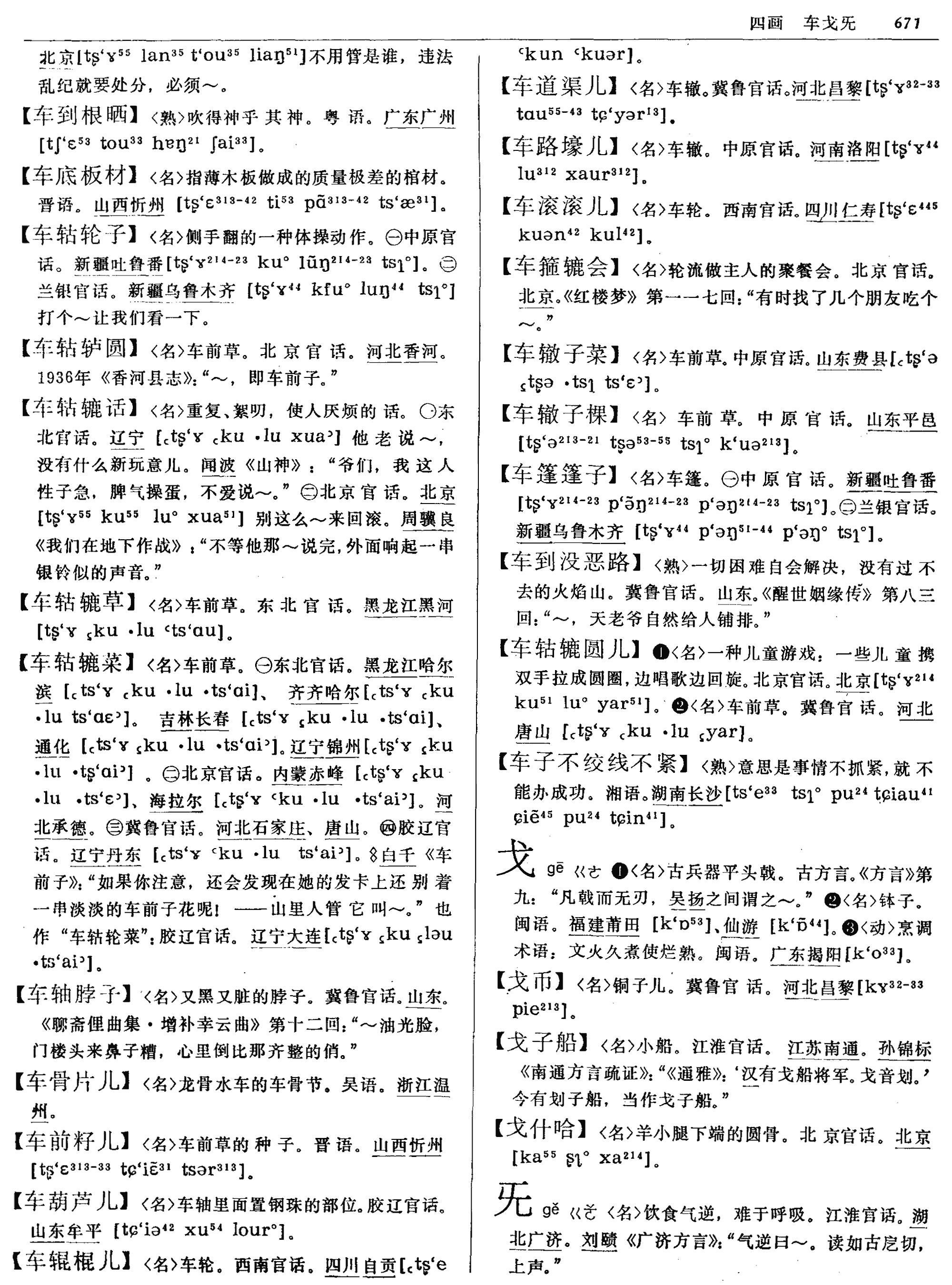

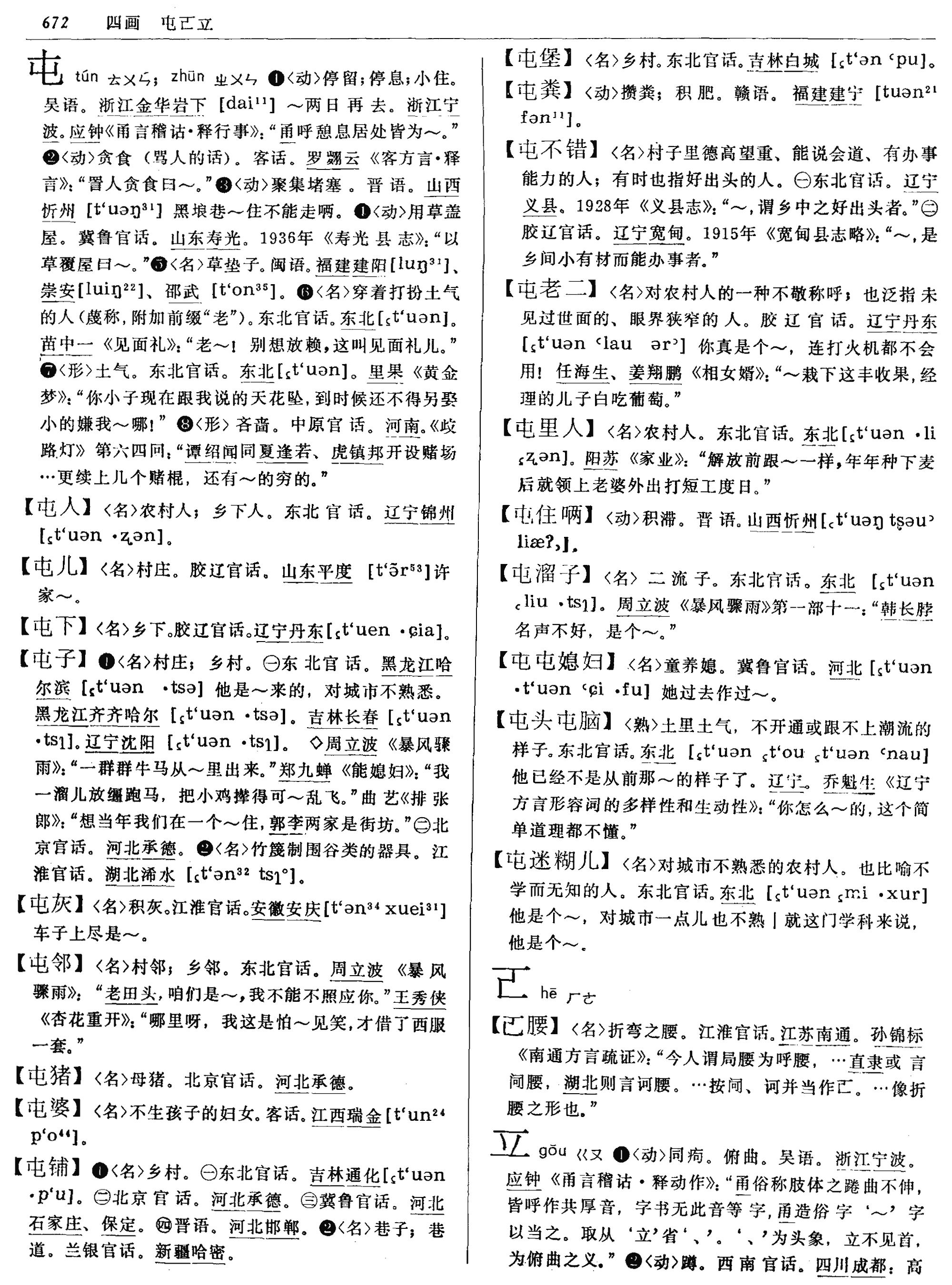

鈎形長兵器。具有勾、割、啄等功能。由戈頭、木柲(柄)、銅鐏(把套)組成。戈頭前端稱援,爲有鋒刃之狹長器;援後部安裝柲處稱内;内上有孔稱穿,可貫索縛柲;援接内處呈弧形下垂,謂之胡,其上亦有穿。古戈頭部位有一定比例,《周禮·考工記·冶氏》:“戈廣二寸,内倍之,胡三之,援四之。”柲多爲木質,横截面呈扁圓形。格鬥時,憑手感即可掌握鈎喙方向。其末端插入鐏孔。戈最早出現於新石器時代晚期,當時有把尖利石片縛在木上之石戈。夏代始有銅戈。河南偃師二里頭夏文化遺址出土之青銅戈,距今三千六百餘年,是迄今發現最早之銅戈,尚未完全脱離石戈形態。商代之戈又有新的發展,設有胡與突起於援、内間之闌,以防縛於柲上之戈頭向前脱落。西周以往,形制更加完善。胡加長,穿增多,胡與援、内之夾角通常大於九十度,既保持了勾啄的力度,又利於牢固綑縛。戈爲車戰時主要兵器。至漢,車戰漸爲步騎戰取代,戈亦被其它兵器淘汰。甲骨文中習見象形之“戈”字及從戈之“伐”、“武”等字。《書·牧誓》:“稱爾戈,比爾干。”《詩·秦風·無衣》:“王于興師,脩我戈矛。”《楚辭·九歌》:“操吳戈兮被犀甲,車錯穀兮短兵接。”

戈頭各部名稱圖

戈gē

❶明清线行谓数目八。《通俗编·线行》:“八: 戈。”

❷旧时铜锡行谓数目八。参“旦、衣、寸、口、丁、龙、青、戈、欠、田”条。

戈【同义】总目录

戈鸡鸣金戈拥颈灵戈琱戈

戈←→戟gē ← → jǐ

戈:古代兵器,横刃,装有长柄。

戟:古代兵器,在长柄的一端装有金属制成的枪尖,旁边附有月牙形锋刃。

【例】 左右军士……持戈执戟而立。(明·罗贯中:《三国演义》)

戈gē

〖名词〗

古国名。其地不详。传说被夏所灭(1)。《吴许越成》:遂灭过、戈。——于是就灭掉了过国、戈国。

戈gē

❶ 古代兵器,长柄横刃,用于横击。《诗经·秦风·无衣》:“王于兴师,修我~矛。”《左传·襄公十八年》:“公以~击之。”

❷ 代指战争。《后汉书·公孙述传》:“偃武息~,卑辞事汉。”

戈*gē

B8EA

❶古代一种兵器,横刀,装有长柄。也泛指武器:同室操~/枕~待旦。

❷代指战争,战乱:偃武息~/干~四起。

❸[戈壁]gēbì沙漠地区。

❹姓。

武器

兵(兵器;兵械;兵刃;兵刀;兵戎;兵杖;~弩;兵戟;戈兵;甲兵;刀兵) 械(兵械;甲械;威械;缴~) 金(金刀) 铁(手无寸~) 戟(戟戈;戟盾;刀戟;朱戟;剑戟) 斧(斧钺) 戈(戈刃;戈兵;戈矢;戈甲;戈殳;戈剑;戈盾;戈戟;戈棘;戈铠;戈鋋;锋戈;干戈) 枪(枪械;枪只;枪支;枪火;枪杆;枪桿;枪戟;刀枪) 戎(戎具;戎器;戎钺) 矛戟 矛弧 甲仗 甲弩 矢刃 刀箭 刀楯 刀槊 刀麻 刀戟 剑槊 尺铁 战具 武具 凶器 家伙 飞锋 锋刃 锋鍉 锋镝 锋镞 兜鞬 鞬弭 铲铗 战器 火器 角距 干橹 鱼鞞 飞锋(足拨~)

武器的总称:桴革 器仗 器杖

兵器和甲胄的总称:兵革

武器、盔甲:器甲 兵甲

武器和弹药:火(火器;~炮;军火)

武器和鲜血:铁血

武器锐利:兵利

刀、枪之类密集众多:麻林

武器破损残缺:斧破斨缺

兵器的尖端:锋端 锐标

炮口、枪口:钢口

手里没有任何武器:手无寸铁 手无寸刃手无尺铁 身无寸铁(用于杀伤敌人和破坏敌方作战设施的器械装置)

另见:军队 士兵 执持 抵御 杀人

矛

矛(~头;矛戈) 枪(金~;投~)锐(执~) 釶 鍦 镕 铫 龙蛇鹤膝

矛戟等武器:龙蛇

横刃似矛的武器:戈(戈矛;石~)

戈的美称:雕戈 金戈 灵戈

似矛似戈的武器:戟(画戟;戈戟) 戛 戣 瞿

寒光闪闪的戟:霜戟

闪光的矛戟:电矛

明亮锋利的戈戟:霜戈

长矛:槊 矟(长矟) 锬 铍 铩 长铫

一种顶端含毒的长矛:铎刀

用铁丝缠柄的长矛:铁缠矟

短矛:鍦 鉇

小矛:鈠 鈒 鋋(鋋矛)

三棱矛:惠(执~)

侍臣所执的矛类兵器:鈗

明亮锋利的矛:霜矛

戈戟等兵器的柄:籚≌矜 柲

戈、矛刃下口:銎

矛的尖端:矛头

战争

战(战尘;战伐;空~;海~;水~;炮~) 仗 斗争

比喻战争:戎 火(烟火;骊火;兵火;战火) 燹 烽(烽候;烽燹;烽堠;烽狼;烽烟;烟烽;爟烽) 戈(戈甲;戈马;戈矛;戈铤;兵戈) 兵(兵甲;兵革;兵戎;兵战;刀兵;甲兵) 氛烟 狼烟 硝烟 烟尘 金革(金革之声) 白刃 甲胄 铁血(~年代) 锋栝 锋镝 锋镞 末德 军旅 遗爝 鞭血

战火,战乱:风烟

战争,战乱:烽火 烽爟

正义的战争:义战 圣战

非正义的战争:侵略战争

一个国家内部的战争:内战

贼寇进犯的战火:贼烽

战争的气氛:战云 征云

不大的战争:风尘小警

战争激烈:龙战鱼骇

战争激烈,血流成河:龙血玄黄 龙战玄黄

战争扩大:战火漫延

到处是战争:漫天烽火

战火到处燃烧:风烟满目

战火遍及各地:烽火连天 兵火连天 烟火连天 天连烽火 连天烽火

战火四起,到处动荡不安:风烟四起 烽烟四起 烟尘四起

战争结束:止戈散马

(国家间、民族间、集体间的武装斗争:战争)

另见:军事 兵法 用兵 打战 战斗

戈gē

古禾切,平戈。

❶兵器。平戟。《书·牧誓》:“称尔~,比尔干,立尔矛。”

❷战争,战乱。杜甫《秦州》:“凤林~未息,鱼海路常难。”

〖戈〗 粵 gwo1〔瓜多切〕普 ɡē

❶ 古兵器,用於橫擊和鈎殺。許慎《說文解字》:「〜,平頭戟也。」(戟【粵 gik1〔激〕普 jǐ】):戈、矛合一的古武器。)荀況《荀子.榮辱》:「雖有〜矛之刺,不如恭儉之利也。」❷ 借指戰爭,有詞語「干~」。范曄《後漢書.隗囂公孫述列傳》:「偃武息〜,卑辭事漢。」

戈

古代兵器名。亦称“钩兵”。用于钩杀敌人。包括戈头、木或竹制的柲(柄)、泌顶端的冒和底部的鐏等四个部分。商周时期的戈头、冒、鐏,主要为青铜所制。戈头为戈之主要部分。《周礼·考工记》说:“四分其金,而锡居一,谓之戈戟之齐。”即铜与锡的比例为铜三、锡一。戈头刃部称为“援”,嵌入柲的部分称为“内”,在“援”与“内”连接处有小孔,称为“穿”,可以穿绳,使戈身紧缚于柲上。商代末朝的戈,在“援”的末尾部分下端形制稍宽而有弯曲,称为“胡”。西周时期,戈胡较短,有一至二穿,春秋战国时期,戈胡较长,多有三至四穿,更便于使戈身缚固于柲上。同时,“援”也做了改进,变得狭长,并向上扬起。戈柲长六尺六寸,为古代之长兵器,利于车战时之援引钩杀。《尚书·费誓》说:“称尔戈”,注以为“戈,短兵也。人执以举之,故谓之称也。”这是旧注家的误解。戈又名句子戟、平头戟、鸡鸣、拥颈等。参见上列名称之各条目。

戈

兵器。青铜制。横刃,有胡、内、援,内和援上或有穿。安柄和镦可以横击、钩援。商至战国盛行。石和玉制者,多作明器或礼仪用具。

戈gē

❶古代兵器名。亦称“钩兵”。用于钩杀敌人。包括戈头、木或竹制的柲(柄)、柲顶端的冒和底部的鐏等4个部分。商周时期的戈头、冒、鐏,主要为青铜所制。戈头为戈之主要部分。 《周礼·考工记》说: “四分其金,而锡居一,谓之戈戟之齐。”即铜与锡的比例为铜三、锡一。戈头刃部称为“援”,嵌入柲的部分称为“内”,在“援”与“内”连接处有小孔,称为“穿”,可以穿绳,使戈身紧缚于柲上。商代末朝的戈,在“援”的末尾部分下端形制稍宽而有弯曲,称为“胡”。西周时期,戈胡较短。有一至二穿。春秋战国时期,戈胡较长,多有三至四穿,更便于使戈身缚固于柲上。同时, “援”也做了改进,变得狭长,并向上扬起。戈柲一般长6尺6寸,为古代之长兵器,利于车战时之援引钩杀。戈又名句子戟、平头戟、鸡鸣、拥颈等。

❷姓。

戈ɡē

❶ (古代兵器) dagger-axe

❷ (战乱) chaos caused by war

❸ (姓氏) a surname:~ 载 Ge Zai

◆戈阿粉末 goa powder;

戈壁 gobi;the Gobi Desert;

戈兰高地 the Golan Heights;

戈林 [英方] gorlin;

戈伦树 goran;

戈热万地毯 [伊朗] gorevan

戈

halberd

戈

古代兵器的一种。长柄横刃,可用于啄击和钩杀,是春秋战国时的常用兵器。《说文·戈部》:“戈,平头戟也。”徐锴系传:“小枝上向则为戟,平之则为戈。”《小尔雅·广器》:“戈,钩孑戟也。”其整体由戈头、柄、鐏三部分组成,有的戈头顶部还安有帽。戈头和镦为铜质,柄有木质和积竹两种。安柲的方法是通过戈穿用绳紧缚,或夹住戈内,或插入戈的柲中,或插入柲上端的孔和浅槽中。戈头由援、胡、内、穿、栏组成。楚国的戈形制多样,从春秋到战国,发展变化较大。早期的楚戈戈援较短而宽,援上平直,无明显的脊援;无胡或短胡,内与援基本平直,胡与内呈直角相交,基本无栏。至战国时期,援由短、宽、直变为长、窄、弧,由横平到上翘,并三边作刃。胡、内均由短变长,穿由少变多,一般由二穿或三穿增至五穿,由单戈头发展到双戈头或三戈头。江陵雨台山楚墓和荆州砖瓦厂楚墓有双头戈出头,随县曾侯乙墓有三头戈出头。戈鐏有扁筒形、圆筒形等形式,戈鐏有穿,断面前窄后圆,尾细长。戈柲长短不等,战国时戈柲一般长度在2米以内。

戈gē

❷ 倒

❹ 大动干

戈

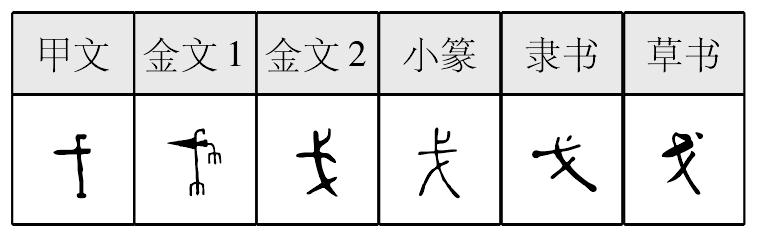

戈,甲骨文作

,金文作

,金文作

,小篆作

,小篆作 。

。

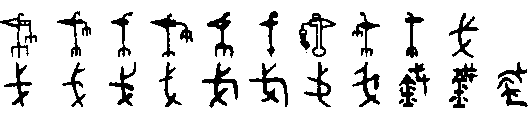

兵器名,長柄横刃,盛行於商周。字本象形,金文末一字形增 “金” 爲意符,表示爲金屬所製。“戈”本兵器,引申爲戰爭、戰亂義,故表示征戰、武器、戕害之字多从戈,如 “戎”字義爲兵器或征戰,字形从戈,“戈”下本是盾牌的象形,後變作 “十”字形。“戍”字从人持戈,會戍守之意。卜辭或用本義,或用爲方國名。銘文或用本義,或用作氏族名、人名。提示:“戈”“弋”“必”(柲)三字音義不同,注意區别。又,依次比較金文前六字形,“戈”字弱化象形、走向綫條化的軌迹清晰可見,體現了文字追求簡明、便於書寫的進步。末字雖有形聲的優勢,但畢竟筆畫繁多,又不便用作組字構件,故遭淘汰,這又體現了綜合考量、優勝劣汰的原則。

楚簡帛文作

,後二字形篆意幾盡。秦簡牘文作

,後二字形篆意幾盡。秦簡牘文作 ,古隸典型。參見013.必字條、276.戎字條。

,古隸典型。參見013.必字條、276.戎字條。

戈(gē)

“.jpg) ,平头戟也。从弋,一横之。象形。凡戈之属皆从戈。”(古禾切)

,平头戟也。从弋,一横之。象形。凡戈之属皆从戈。”(古禾切)

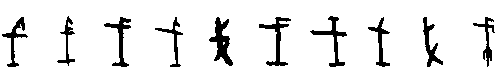

“戈”是象形字,甲骨文作.jpg) 。卜辞或用其本义,如:“惠兹戈用?惠兹戚用?”(《屯》2194)[1]罗振玉《增订殷墟书契考释》说戈为象形字。徐复说:“商代戈卣作

。卜辞或用其本义,如:“惠兹戈用?惠兹戚用?”(《屯》2194)[1]罗振玉《增订殷墟书契考释》说戈为象形字。徐复说:“商代戈卣作.jpg) ,象戈之形,中竖为戈柲,柲中横画为戈头,戈上端斜出之短画为柲冒,柲下端为铜鐏。”[2]金文中或作

,象戈之形,中竖为戈柲,柲中横画为戈头,戈上端斜出之短画为柲冒,柲下端为铜鐏。”[2]金文中或作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 等形,为《说文》小篆所本。

等形,为《说文》小篆所本。

“戈”为一种兵器。《诗·秦风·无衣》:“王于兴师,修我戈矛,与子同仇。”《荀子·议兵》:“古之兵,戈、矛、弓、矢而已矣。”

戈部有二十五个属字,从戈的字大都与兵器、战争和杀戮等有关。如“贼”字下云:“败也。从戈,则声。”又如“或”字下云:“邦也。从口,从戈,以守一。一,地也。”

戈*gē

(4画)![]()

*戈gē

4画 戈部 古代的一种兵器,长柄横刃,用青铜或铁制成。也泛指兵器: 大动干~|枕~待旦。

戈( )

)

甲骨文合集775,殷

貞王条戈人。

按: 象戈之形。

甲骨文合集33208,殷

王从西戈 侯。

侯。

戈鼎,殷周金文集成1204,殷

戈。

北單戈鼎,殷周金文集成1748,殷

北單戈。

北單戈方彝,殷周金文集成9868,殷

北單戈。

北單戈盤,殷周金文集成10047,殷

北單戈。

戈父丁簋,殷周金文集成3172,殷

戈父丁。

戈父辛鼎,殷周金文集成1638,西周早期

戈父辛。

戈觶,近出殷周金文集録641,西周早期

戈。

小臣宅簋,殷周金文集成4201,西周早期

白(伯)易(賜)小臣宅畫毌戈九(厹)。

麥方尊,殷周金文集成6015,西周早期

𥎦(侯)易(賜)玄周(琱)戈。

走馬休盤,殷周金文集成10170,西周中期

朱黄戈 (琱)。

(琱)。

逆鐘,殷周金文集成62,西周晚期

鍚戈彤𡱵(緌)。

吴王光戈,殷周金文集成11255,春秋晚期

夨(吴)王光 自乍(作)用戈。

自乍(作)用戈。

王子于戈,殷周金文集成11207,春秋晚期

王子(于)之用戈。

按:字形繁化,增飾筆。

成陽辛城里戈,殷周金文集成11154,春秋晚期

成 (陽)辛城里鈛(戈)。

(陽)辛城里鈛(戈)。

按: 增金符。

陳 造戈, 近出殷周金文集録1137,戰國早期

造戈, 近出殷周金文集録1137,戰國早期

陳 造鈛(戈)。

造鈛(戈)。

仕斤徒戈,殷周金文集成11049,戰國早期

仕斤徒戈。

左行議率戈,殷周金文集成11111,戰國晚期

左行議 (率)戈。

(率)戈。

曾侯乙墓6,戰國

二戈, 紫𦃋, 屯一翼之䎖。

郭店楚墓竹簡·唐虞之道13,戰國

虽(夏)用戈,正(征)不備(服)也。

古璽彙編3237,戰國

戈邸都。

按: 从金。

睡虎地秦墓竹簡·日書甲種49正,戰國至秦

玄戈繫房。

漢印文字徵

戈船候印。

元誘墓誌,北魏

一人荷戈,万夫莫向。

竇泰墓誌,北齊

横戈躍馬,志康急病。

索崇墓誌,唐

於戈剋效。

《説文》: “戈,平頭戟也。从弋,一横之。象形。凡戈之屬皆从戈。”

“戈”古文字象戈之形,早期金文象形程度極高,象戈援、内、柲、鐓之形。其他文字形體多省形。春秋戰國金文或加金符。

戈gē

原始社会末期大汶口陶文、商代甲骨文早期和商代金文中族徽字的象形字。中作一竖,是戈柄;商代末期以来变一折笔。戈柄上端多有一小横,商末至小篆变一小的弯曲笔。中一较长的横,是戈刃。柄的下端有一小横,是柄托。商末至小篆变一折笔,隶楷成一撇。是古代的兵器。横刃长柄,用戈刃来砍人。组词如:干戈。

戈★常◎常

ɡē象形,甲骨文、金文、小篆象有长柄的戈形,隶定为“戈”。本义为古代的一种兵器,引申为战争、战乱等。

【辨析】

以“戈”作意符构成的字多与兵器和军事有关,如“戟、伐、战、戕、戮、戡、戍、戒”等。

戈

❹ (gē)

(gē)

戈.jpg) 甲

甲.jpg) 金

金.jpg) 篆

篆.jpg) 隶gē

隶gē

【析形】象形字。古文字形状似士兵手里拿的一种有柄的平头戟。

【释义】《说文》:“平头戟也。”本义是指古代的一种兵器,长柄横刃,盛行于殷周。上部向前部分叫援,援上下皆刃,锋利如刺刀,用以横击钩杀;援在柄上,柄下有叉,可插在地上。戈属进攻性武器,又引申有战争、战事之意。[大动干戈]指发动战争,现多比喻兴师动众或大张声势地做事。[化干戈为玉帛]玉帛为礼物,比喻变战争为和平。又比喻兄弟亲人之间争吵或内部纷争。[同室操戈]自家人动刀枪,指兄弟争吵。[倒戈]指自己人反过来攻击自己人。

【shape analysis】It is the pictograph character.In ancient character it looks like a halberd with a hand by a soldier.

【original meaning】A weapon,with a long hand,which is popular in Yin-Zhou Dynasty.

*戈kwa

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  ,平頭戟也。从弋,一衡之。象形。凡戈之屬皆从戈。(十二篇下)

,平頭戟也。从弋,一衡之。象形。凡戈之屬皆从戈。(十二篇下)

有柄之戈形,實戰的武器。

- 牛王会是什么意思

- 牛王会的起源是什么意思

- 牛王冢是什么意思

- 牛王头是什么意思

- 牛王女是什么意思

- 牛王庙戏台是什么意思

- 牛王廟戲臺是什么意思

- 牛王拉犁是什么意思

- 牛王村是什么意思

- 牛王漆是什么意思

- 牛王爷不管驴的事——各管各的是什么意思

- 牛王节是什么意思

- 牛王(西部诗纪。乙丑年正月)是什么意思

- 牛王诞节是什么意思

- 牛球虫病是什么意思

- 牛瑞山是什么意思

- 牛瑞山妙计炸坦克是什么意思

- 牛生日是什么意思

- 牛生日节是什么意思

- 牛田是什么意思

- 牛田歼倭战是什么意思

- 牛疔是什么意思

- 牛疥病是什么意思

- 牛疫动头方是什么意思

- 牛病是什么意思

- 牛病不发马病发是什么意思

- 牛病快速诊治指南是什么意思

- 牛病毒性腹泻是什么意思

- 牛病毒性腹泻黏膜病是什么意思

- 牛病疫疾方是什么意思

- 牛病防治手册是什么意思

- 牛痘是什么意思

- 牛痘局是什么意思

- 牛痘样湿疹是什么意思

- 牛痘疤是什么意思

- 牛痘的发明与推广是什么意思

- 牛痘苗是什么意思

- 牛痢疾是什么意思

- 牛痫是什么意思

- 牛瘟是什么意思

- 牛瘟兔化山羊化弱毒疫苗是什么意思

- 牛瘟兔化弱毒疫苗是什么意思

- 牛瘟兔化绵羊化弱毒疫苗是什么意思

- 牛瘦骨不瘦是什么意思

- 牛瘪是什么意思

- 牛癫是什么意思

- 牛登峰是什么意思

- 牛白腩是什么意思

- 牛白血病是什么意思

- 牛百册是什么意思

- 牛百叶是什么意思

- 牛百杂是什么意思

- 牛百葉是什么意思

- 牛皂子是什么意思

- 牛的乳汁是什么意思

- 牛的交配是什么意思

- 牛的故事是什么意思

- 牛的生产力是什么意思

- 牛的百叶是什么意思

- 牛的粪便是什么意思