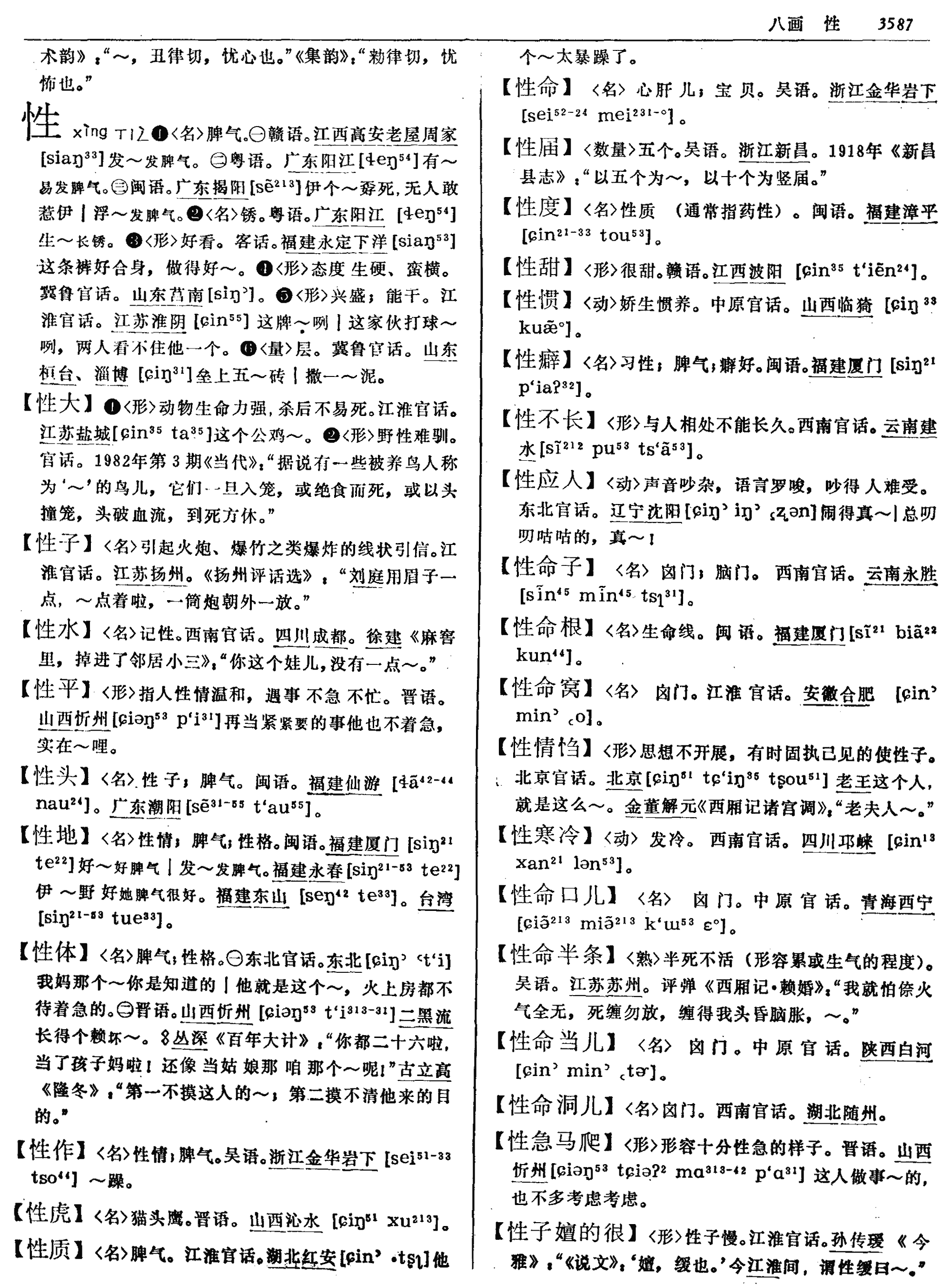

性命

❶性者,天生之性,指人的本性;命者,人所稟受,若貴賤夭壽之屬。班昭《東征賦》:“知性命之在天,由力行而近仁。”崔駰《達旨》:“縶余馬以安行,俟性命之所存。”

❷生命。崔篆《慰志賦》:“聊優游以永日兮,守性命以盡齒。”張衡《西京賦》:“屑瓊蘂以朝飧,必性命之可度。”

〗。

〗。

生命;性命shēnɡmìnɡ xìnɡmìnɡ

【同】 都是名词;都指生物体具有的生长、发育、繁殖、遗传、变异等活动现象。

【异】 “生命”泛指一切生物的,包括人、动物、植物,适用范围广;广泛应用于书面语;可以构成“生命力”、“生命线”等词。另外,还有比喻义,指旺盛的活力,例如:“我们还要学习古人语言中有生命的东西”;“性命”没有这个意思。[例]蜜蜂的刺,一用即丧失了它自己的~。“性命”多指人和动物,适用范围比较窄;广泛应用于口语;可构成成语“性命攸关”。没有“生命”那样的比喻义。[例]鲁迅《呐喊》:“小栓撮起这黑东西,看了一会,似乎拿着自己的~一般,心里说不出的奇怪。”

性命xìngmìng

人或动物的生命

△ 保住~。

性命xingming

人和动物的生命:病人~难保。

性命

(同)生命

性命xìng mìng

生命:我们的~都在姐姐身上,只求姐姐超生要紧。(七一·1746)

性命xìng mìng

〖名词〗

生命(3)。《外戚世家序》:恶能识乎性命哉? ——怎么能知道生命[的道理]呢?《诸葛亮前出师表》:苟全性命于乱世。——[臣只想]在乱世中保全生命。《瘗旅文》:性命不可期。——生命[的长短]是不可预料的。

性命

生命。诸葛亮《出师表》:“苟全~于乱世,不求闻达于诸侯。”

禀性

体(体量;体性;体气) 质(资质) 情(情性;情心) 本性 立性 素性 负性 真性 器性 胎性 雅性 性命 性道 性禀 内材 真种

禀性和器度:体器

禀性和器识:体识

具有可贵的禀性:贵性

坚贞不移的禀性:贞性

污浊的禀性:秽质

(原来的性质或个性:禀性)

另见:性情 性格 秉性

生命

生(新~;舍~;丧~) 命(~根;老命;活命) 身(身命;身首) 性(性命;性分;生性) 躯(躯命;躯躬) 大化

借指身体或生命:肝脑

生命和血脉:命脉

生命存在:活

生命长存,永不衰老:长生久视 久视长生

生命长存,永不死亡:长生不死 长生不灭

生命极短促:朝菌 朝生暮死 朝生夕死

人的生命短促,就像暂时寄居在人世间一样:人生如寄

生命危险:好歹

生命极危险:九死一生 万死一生 一生九死

生命垂危:命若悬丝 命在朝夕

生命不绝如缕:冰鱼

接近生命的终了:食三

气数已尽,生命结束:气尽力竭

生命毫无价值:命轻鸿毛

生命和名声不复存在:身名俱灭

生命的最后阶段:一息尚存

人或事物生命已到尽头:漏尽钟鸣

重新得到生命:更生

重新给予生命:再生 再造(恩同~)

残余的岁月、生命:残生 余景 余息

(生物所具有的活动能力:生命)

另见:寿命 生命力 舍生

人命

人或动物的生命:气命 性命

生灵,生命:灵命

身体、性命:发齿

个人的生命、行动、名誉等:人身

一人的生命:一命

本人和全家人的生命:身家性命

人民的生活,生计:民命

(人的生命:人命)

19.性命(p1109.2)

书证之二:史记秦始皇纪引贾谊过秦论→史纪秦始皇纪引贾谊过秦论。

性命

中国传统伦理学的一对基本范畴。性指人的天性、本性。命指个人力量所无可奈何的必然性。孔子主张认识“命”即外在的必然性是成为君子的必要条件。他说:“不知命无以为君子也”(《论语·尧曰》)。他认为对外在必然性应该保持一种敬畏的心理,列“畏天命”为君子三畏之一。孟子第一次将性命合论,认为它们统一在人的道德活动之中。他说:“口之于味也,目之于色也,耳之于声也,鼻之于臭也,四肢之于安佚也,性也,有命焉,君子不谓性也。仁之于父子,义之于君臣也,礼之于宾主也,智之于贤者也,圣人之于天道也,命也,有性焉,君子不谓命也”(《孟子·尽心下》)。认为人与自然对象相关的活动即生理欲求是人与生俱生的,但其能否得到满足,都要受到外在的自然必然性的制约,因而不能简单地把它看做天性本身;人与社会对象相关的活动,即仁义礼智等封建道德的求得显现出社会的必然性(命)要求,但它主要依靠个人后天的努力才能获得,因而不能简单地把它看做必然性本身。孟子认为性命是可以转化的,提出养性立命的思想。他说:“存其心,养其性,所以事天也。夭寿不贰,修身以俟之,所以立命也。”(《孟子·尽心上》)《易传》主张知命达命,“乐天知命故不忧”(《易传·系辞》),“穷理尽性以至于命”(《易传·说卦传》),“君子以遏恶扬善,顺天休命”(《易传·象传》)。荀子提出以主观能动性的“伪”来取代必然性的命,他说:“君子之与小人,其性一也。……故圣人之所以同于众而不异于众者,性也;所以异而过众者,伪也”(《荀子·性恶》)。在此基础上,他不主张顺,而主张制命。他说:“从天而颂之,孰与制天命而用之?”(《荀子·天论》)汉王充以人之德性为性,以祸福吉凶为命,提出性与命异一说。他说:“性与命异,或性善而命凶,或性恶而命吉。操行善恶者,性也;祸福吉凶者,命也。”(《论衡·命义》)并认为人的命是与生俱生的,因气禀而致,无可改变。“凡人受命,在父母施气之时,已得吉凶矣”。(同上书)宋张载认为, “穷理尽性,则性天德,命天理”(《正蒙·诚明》)。他认为性命只是“气”的两种表现形态,他说:“天所命者,通极于性;……性通乎气之外,命行乎气之内。气无内外,假有形而言耳。故思知人不可不知天,尽其性然后能至于命”(同上书)。以为性命相通,俱受于天,不息行善,必致吉福。朱熹发挥王充与张载的性命思想,在他看来,命是性之命,性是命之性,他说:“命之一字,如天命谓性之命,是言所禀之理也。性也有命焉之命,是言所禀之分有多寡厚薄之不同也”(《朱子语类》卷4)。他断言人的气质之性是与命相一致的,生而命定。清初王夫之以理气分别性命,他说:“天以其理授气于人谓之命,人以其气受理于天谓之性”(《读四书大全说》)。戴震以气分别性命,他说:“《大戴礼记》曰:‘分于道谓之命,形于一谓之性。’言分于阴阳五行以有人物,而人物各限于所分以成其性”(《孟子字义疏证》)。性命在中国古典伦理学中是道德形上学的最基本问题,是赖以建立道德体系的理论基石。

性命

指性与命的关系。先秦孟子讲“养性”、“立命”之术。《易·乾》:“乾道变化,各正性命。”赋予性命以哲学意义。东汉王充区别性与命,提出:“操行善恶者,性也;祸福吉凶者,命也。”北宋周敦颐有“在天为命,在人为性”之说。张载认为;“穷理尽性,则性天德,命天理。”以性为自然特性,命指一般规律。明清之际王夫之从理气关系阐释性命:“天以其理授气于人谓之命,人以其气授于天谓之性。”从而为性命之争赋予新的内容。

性命

life

~难保。Life is in danger./豁出~risk being killed/取某人的~take sb’s life/丧失~lose one’s life /牺牲~ sacrifice one’s life /~交关(攸关)(matter) of life and death;of crucial importance

- 萘莫司他是什么意思

- 萘酚是什么意思

- 萘酚平是什么意思

- 萘酞磷是什么意思

- 萘醌腙是什么意思

- 萘非洛尔是什么意思

- 萘非西坦是什么意思

- 萚是什么意思

- 萚是什么意思

- 萚石斋诗集是什么意思

- 萜类是什么意思

- 萜类化学是什么意思

- 萝是什么意思

- 萝是什么意思

- 萝卜是什么意思

- 萝卜是什么意思

- 萝卜是什么意思

- 萝卜是什么意思

- 萝卜、植株和土壤中残留量检测方法(方法一)是什么意思

- 萝卜、植株和土壤中残留量检测方法(方法二)是什么意思

- 萝卜回来了是什么意思

- 萝卜回来了是什么意思

- 萝卜回来了是什么意思

- 萝卜子丸是什么意思

- 萝卜子丸是什么意思

- 萝卜子散是什么意思

- 萝卜子散是什么意思

- 萝卜子汤是什么意思

- 萝卜子饮是什么意思

- 萝卜子饮是什么意思

- 萝卜快了不洗泥是什么意思

- 萝卜牙皂散是什么意思

- 萝卜牙皂散是什么意思

- 萝卜粥是什么意思

- 萝卜粥是什么意思

- 萝卜膏是什么意思

- 萝卜菜是什么意思

- 萝卜蝇是什么意思

- 萝图是什么意思

- 萝山杂言是什么意思

- 萝岗洞·萝岗香雪是什么意思

- 萝庵游赏小志是什么意思

- 萝月团团上东嶂,翠屏高挂水晶球。是什么意思

- 萝芙木是什么意思

- 萝芙木是什么意思

- 萝芙木是什么意思

- 萝芙木是什么意思

- 萝芙木是什么意思

- 萝芙木是什么意思

- 萝芙木茎叶是什么意思

- 萝芙木茎叶是什么意思

- 萝芙木茎叶是什么意思

- 萝芙木茎叶是什么意思

- 萝苏散是什么意思

- 萝茑是什么意思

- 萝薜是什么意思

- 萝藦是什么意思

- 萝藦是什么意思

- 萝藦是什么意思

- 萝藦是什么意思