急性高空缺氧

急性暴露于高空低气压环境所引起的缺氧称“急性高空缺氧”。在现代航空条件下,缺氧的防护问题虽已得到比较满意的解决,但由于增压座舱、供氧装备发生故障或使用不当等原因,引起急性高空缺氧、甚至由此造成飞行事故的可能仍随时存在,故深入研究急性高空缺氧的基本问题,对完成现代高空飞行卫生保障任务以及发展新型高空防护装备仍具有重要意义。在地面条件下,可利用再呼吸法、呼吸低氧混合气体法和低压舱法进行模拟实验。本条目以介绍急性高空缺氧为主,同时指出其与慢性高空缺氧的区别。

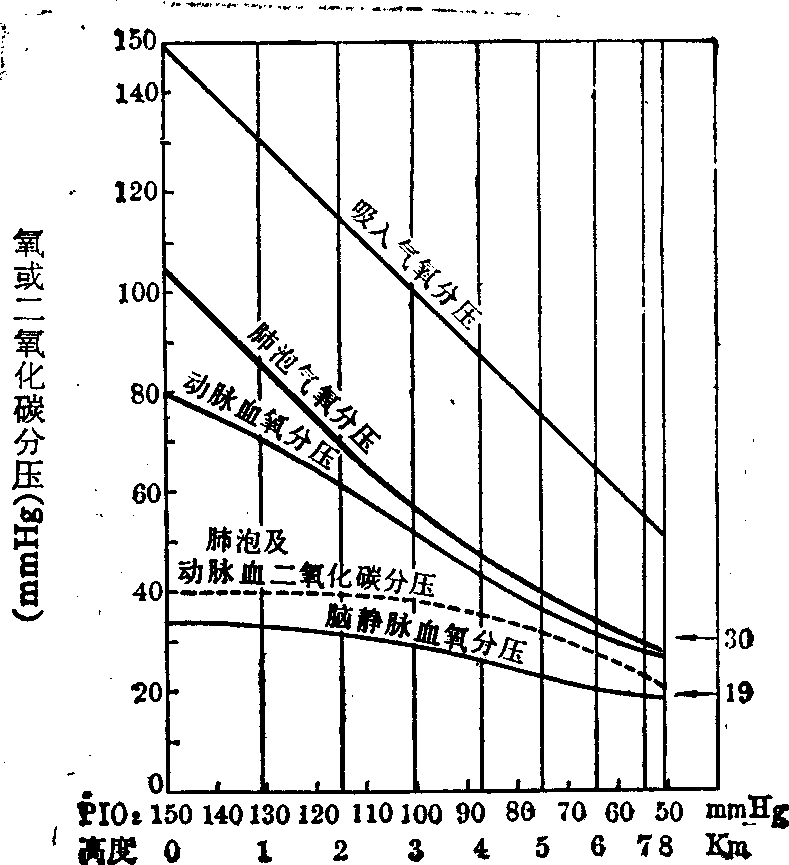

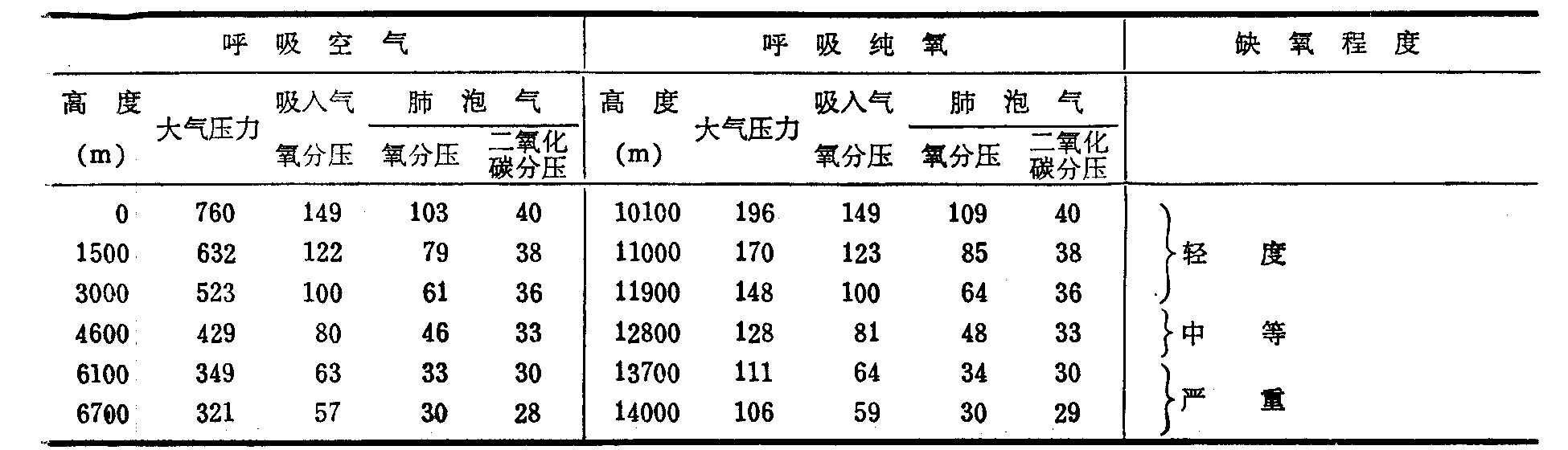

体内气体分压的变化 图1给出在不同高度急性暴露时,体内各部位气体分压变动的一般情形。其中肺泡气氧分压水平直接决定机体由外界摄取氧的数量以及缺氧的严重程度,故具有特殊重要性。在急性暴露于高空的条件下,随高度升高肺泡气氧分压降低的速率,较环境大气氧分压下降的速率要快; 这与肺泡空间内水汽与二氧化碳所占浓度比例越来越高有关。如肺通气代偿反应正常,则在7000m附近高度急性暴露时,肺泡气氧分压即已降为30mmHg左右。此为一特殊临界水平,每当缺氧达到此种程度时,未经高空锻炼的健康青年人很快即发生意识丧失。肺泡气氧分压也是确定生理等效高度关系的依据(见“气体环境”)。下表所列数据表明: 呼吸纯氧暴露于不同高度,各等效于呼吸空气条件下何种高度的暴露。由此可见,在较高高度,由于气压很低,气体稀薄,即使呼吸纯氧也会发生缺氧 (见表及图2)。

图1 不同高度急性暴露,体内气体分压的变化

| 呼吸纯氧 | 呼吸空气 |

| 15000 14000 | 8000 |

| 7000 | |

| 13000 | 6000 |

| 5000 | |

| 12000 | 4000 |

| 3000 | |

| 11000 | 2000 |

| 1000 | |

| 10000m | |

| 0m |

图2 生理等效高度关系

缺氧的病理生理效应最终决定于组织氧分压水平,后者又与器官血液灌流量及局部微循环功能等有关。直接测定组织氧分压,技术上有一定困难,但静脉血氧分压能近似地代表所引流区域细胞表面的平均氧分压值。据此可定量地研究组织氧分压与缺氧效应间的相关关系。以脑静脉血氧分压为例,当降为28mmHg附近时,引起脑血管舒张反应,脑血流量开始增大,以补偿动脉血氧分压的降低;当降为20mmHg附近时,很快即发生意识丧失。后一数值代表脑静脉血氧分压的临界水平。这与神经元表面氧分压降为20mmHg以下时,其线粒体的氧分压即低于临界水平(1mmHg),因而氧化磷酸化作用和神经元功能随之中止的估计相符; 也与肺泡气氧分压到达临界水平的时机是一致的。

呼吸气体分压(mmHg)与生理等效高度关系

代偿反应 发生急性高空缺氧时,机体能动员各器官系统协同发挥代偿功能,最大限度地减轻脑和心脏等重要器官组织氧分压的下降程度。此种情况下,缩小由吸入气到脑及心脏组织细胞表面氧分压梯度的途径主要有三:

❶通过增加肺通气量以缩小吸入气-肺泡气氧分压梯度。

❷通过增加心输出量和心脏、脑部血流量等以缩小这些部位的动-静脉氧分压梯度。

❸通过局部毛细血管开放数目增多等以缩小毛细血管-细胞表面氧分压梯度。这些反应多与交感-肾上腺髓质系统活动增强有关。心、脑部位血管扩张,主要由缺氧局部作用引起。上述提高组织氧分压的各项反应中,以增大肺通气量的效率为最高,但过度通气所引起的缺二氧化碳又使呼吸反应受到制约,因而在急性暴露条件下,肺通气量增值少有超过一倍者。如缺氧暴露转为慢性,通过肾脏等的酸碱内稳调节作用及呼吸中枢对二氧化碳刺激阈的调整,肺通气量还可进一步增大。此调整过程约需一周左右始能完成。维持心输出量增大所需的生理代价较高,在中等缺氧环境暴露一周以上,当其他代偿反应(如红细胞增多)相继发挥作用时,心输出量即恢复正常水平。但在急性高空缺氧条件下,心血管代偿反应仍居于重要地位。极少数健康青年人急性暴露时易发生血管-迷走性反应,在较低高度即可能发生晕厥。此外,肺动脉压升高以改善肺血流分布及肝脏释放葡萄糖入血量增加等也有代偿意义。严重缺氧时(动脉血氧分压为30~20mmHg),糖代谢转由无氧酵解途径进行,以补偿严重缺氧所引起的细胞内能量短缺,但其代价是大量消耗糖基质,引起严重细胞内酸中毒,故只能维持很短时间。

工作能力变化及症状 轻度缺氧时,体力及智力工作能力即已开始减退。例如,作为体能指标的最大氧耗量,自1500m起,高度每升高300m,下降3%; 在1500m以下,其下降速率要缓慢一些。从航空工作与飞行安全的角度,更重视急性高空缺氧对智力工作能力的影响。脑及感觉器官的功能对缺氧最敏感,如情感、感知觉 (视觉)、运动协调功能及智力功能(如记忆、理解、判断、思维)等均受累及,直至发生不同程度的意识障碍。呼吸空气条件下,急性暴露于不同高度,智力工作能力受影响的情况大致如下:

❶1500m,可视为影响开始的阈限高度,除夜间视力已开始受累外,执行新近学会的复杂智力工作任务的能力也开始受到影响,任务愈复杂,影响愈严重。

❷3000m,智力功能已在许多方面开始降低,但对已熟练掌握的任务仍能完成; 5000m,障碍已达明显程度。

❸6000m高度,意识虽仍存在,但实际已处于失能状态。5500m米以上高度的急性暴露,已可能使部分未经高空锻炼的健康人发生意识丧失,意识保持时间以小时计,中间经历意识紊乱阶段;7000m高度急性暴露,仅数分钟肺泡气氧分压即已降至临界水平,相当一部分人可在无明显症状的情况下突然丧失意识,但少数人仍可坚持一段时间;7500m高度,多只能坚持5分钟左右。意识丧失时,如立即供氧,一般经15~30秒即可恢复,并无任何后遗症状。

急性高空缺氧的症状表现复杂多样,与暴露条件(高度、发展速度、暴露时间),其它环境因素,机体功能状态和生理调节过程特点等一系列因素有关。中等程度缺氧,如持续时间稍长,还可有头痛、疲劳、恶心、倦怠、视觉障碍、情绪变化及感觉障碍等。严重缺氧时,小部分人可无异常感觉;但多数人可出现头晕、头胀、上身感到发热、心慌、手抖、手发麻、发呆、不能集中思考和视觉障碍等症状。急性高空缺氧时,因缺乏特异性自觉症状,加上大脑皮层功能同时严重受累、丧失正常判断分析能力,致使飞行人员容易低估其危险性,甚至完全不能识别当时的严重处境,往往失去采取应急措施的时机。故应对飞行人员进行高空生理教育,并使其具有实际体验急性高空缺氧的机会。如缺氧时间稍长,停止暴露后体力及智力常不能立即恢复,可有头痛、恶心、无力、情感障碍等后遗影响,其持续时间为数小时至数日。

脑电图 无论引起脑组织缺氧的原因为何,其脑电图变化规律基本一致,只是各时相的长短因缺氧条件及机体特点不同而有变异。严重缺氧时,人脑电图变化经历下述几个阶段:

❶潜伏期。其时间长短取决于脑氧分压降低速率。

❷同步化期。先为α及β波的“激活”,随后频率越来越慢,低频成分振幅逐渐加大,直至主要频率为θ波(也称“α-θ同步”)。

❸δ波高度同步化期。δ波变得明显,意识不清(动脉血氧饱和度约70%)。

❹δ波消退期。δ波振幅减弱,意识丧失,并可能有四肢阵挛(动脉血氧饱和度约60%)。

❺脑电静息。同时可能有紧张性痉挛(动脉血氧饱和度约50%)。在意识即将丧失时,如立即供氧,约经10~20秒,可重新恢复正常α节律。如缺氧程度较轻,则变化可只限于某一阶段。在高空生理实验中脑电图变化常被用作监视缺氧严重程度的客观指标。

心电图 急性高空缺氧可引起下述改变:Ⅱ、Ⅲ导联的P波增大及P—R间期缩短;QRS复合波的总振幅,尤其R波的振幅,皆随高度增加而降低;QRS波群持续时间无显著变化;严重缺氧时,还见心电轴略向左偏及过渡区轻度左转(仍在V3、V4之间)。T波电压: 在2000m高度开始降低;4000m以上,波形对称,波幅进一步下降;严重时还可能出现T波双相、倒置或平坦等变化。ST段下移:在标准肢体导联可达-0.2 mV; 在单极心前导联,左侧比右侧变化显著,可达-0.3mV。Q—T间期也随高度增加而缩短,但对于当时的心率而言,却显得相对延长。T波幅度变化恢复较慢,供氧正常后仍可能持续一段时间。引起上述改变的原因,除缺氧及缺二氧化碳所致心肌代谢障碍外,还与交感神经系统活动亢进、局部儿茶酚胺增多、心率加快等有关。除作为高空人体生理实验客观指标外,记录急性高空缺氧条件下的心电图改变,对于发现和鉴别心律失常、冠状动脉供血不全等也有一定意义。

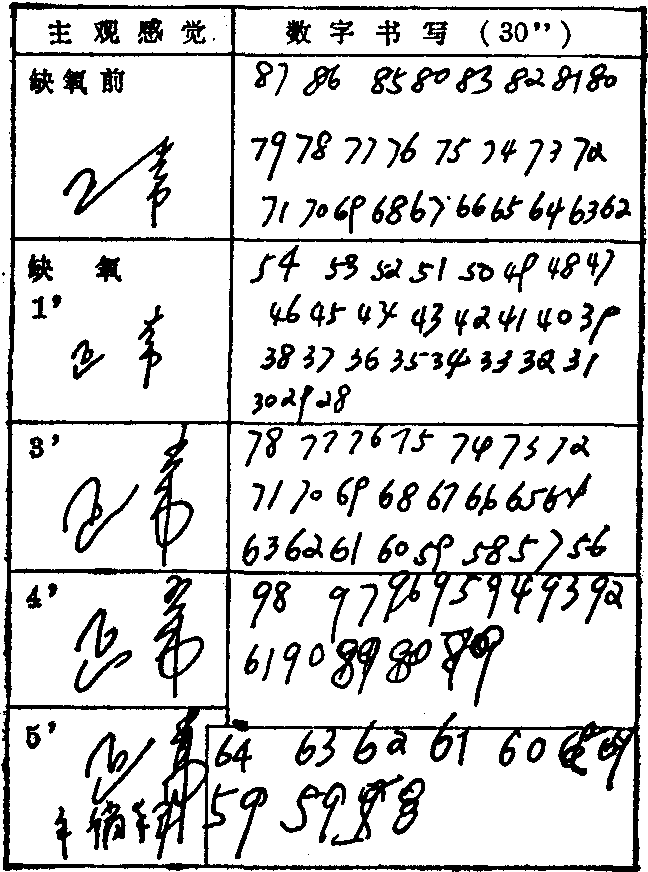

耐力及其影响因素 现多以在一定高度急性暴露时的坚持时间(常以书写试验判断)来表示个体对急性高空缺氧的耐力。可引起耐力暂时下降的因素有: 疾病及其恢复期,过度疲劳,睡眠不足,饮酒,吸烟过多,空腹,高温或寒冷等。青壮年各年龄组,耐力无显著差别,但有些青年人耐力不佳,可能与心血管调节功能尚不够健全有关。缺氧耐力究与何种生理素质直接相关,尚无定论。心血管调节功能如何具有重要意义:缺氧暴露时,耐力良好者,收缩压随高度呈线性增加,舒张压有些降低,心率呈指数式加快;反之,许多耐力不良者,高度超过6000m后,收缩压、舒张压同时降低。军用飞机飞行人员进入高空飞行训练之前,或伤、病痊愈恢复高空飞行之前,都应结合高空生理训练进行缺氧耐力检查,对耐力低于正常的空勤人员,要进一步查清原因。

缺氧所致航空事故 根据事故调查资料,因急性高空缺氧所致航空事故及事故征候仍占有相当比例。其原因多为供氧系统临时故障、性能不佳,或使用不当等(如面罩渗气、调节器故障、管道与氧源脱开、面罩与调节器未接通等)。此外,个别飞行人员缺氧耐力低下或同时合并有其他负荷因素(如+Gz、过度通气等),即使中等程度缺氧短时间暴露亦可能引起严重后果。严重高空缺氧所致事故过程发展迅速,多在典型缺氧病理形态改变尚未出现之前,失事者已因严重事故死亡。目前尚无特异性较高的组织化学技术可借以鉴定事故是否由于缺氧引起。

在多座飞机,还发生过个别空勤人员或乘员在空中已经历较长时间严重缺氧而未被及时察觉的事故。返回地面后,有的已发生慢性可逆或不可逆性脑损伤、急性心衰等严重后果,必需进行急救甚至复苏。缺氧时期细胞内严重酸中毒所致脑水肿及心功能低下,是临床处理的关键问题。

图3 严重急性高空缺氧对人工作能力的影响

注意受试者(男,27岁)在低压舱内突然暴露于7500m高度停留时,书写数目字能力及自记主观感觉的变化,该例的坚持时间为6分11秒

防护原则

❶配备并正确使用高空防护装备(见“航空供氧系统”等)。

❷对空勤人员进行高空生理教育,定期体验高空缺氧影响,同时进行供氧装备使用方法的训练(见“高空生理训练”)。

❸加强卫生指导工作,如注意消除各种足以降低缺氧耐力的不良因素,积极组织空勤人员从事体育锻炼等,以增强体质和心肺功能,保持缺氧耐力于正常水平。

❹作好缺氧耐力检查及有关医学鉴定工作。

- 曲马多是什么意思

- 曲马多是什么意思

- 曲马多是什么意思

- 曲马朵是什么意思

- 曲马朵是什么意思

- 曲骨是什么意思

- 曲骨是什么意思

- 曲高和寡是什么意思

- 曲高和寡是什么意思

- 曲高和寡是什么意思

- 曲高和寡是什么意思

- 曲高和寡是什么意思

- 曲高和寡是什么意思

- 曲高和寡是什么意思

- 曲高和寡(曲qǔ,和hè)是什么意思

- 曲鬓是什么意思

- 曲鱼膏是什么意思

- 曲麦二陈汤是什么意思

- 曲麦二陈汤是什么意思

- 曲麦枳术丸是什么意思

- 曲麦枳术丸是什么意思

- 曲(麯)生是什么意思

- 曲(麯)霉(Aspergillus)是什么意思

- 曲麻莱是什么意思

- 曲麻菜藏族部落是什么意思

- 曲齐替林是什么意思

- 曳兵之计是什么意思

- 曳兵弃甲是什么意思

- 曳咥河之战是什么意思

- 曳咥河大战是什么意思

- 曳咥河大战是什么意思

- 曳尾涂中是什么意思

- 曳尾涂中是什么意思

- 曳尾涂中是什么意思

- 曳彗星之皓旰兮,抚朱爵与鵕。是什么意思

- 曳白是什么意思

- 曳莽是什么意思

- 曳裾王门是什么意思

- 曳裾王门是什么意思

- 更是什么意思

- 更是什么意思

- 更是什么意思

- 更是什么意思

- 更是什么意思

- 更是什么意思

- 更是什么意思

- 更是什么意思

- 更是什么意思

- 更(gēng耕)是什么意思

- 更……更是什么意思

- 更上一层楼是什么意思

- 更上一层楼是什么意思

- 更上一层楼是什么意思

- 更上高楼望江水,故乡何处一归船是什么意思

- 更事是什么意思

- 更仆难数是什么意思

- 更仆难数是什么意思

- 更代是什么意思

- 更令明号是什么意思

- 更做是什么意思