急性胰腺炎

病名。急腹症之一。系胰腺的急性炎症。多因情志不畅、饮食不节、外感风寒湿邪或蛔虫内扰,手术损伤等因素而致。症见上腹部突发性剧痛,痛引肩背,伴发热,恶心呕吐,便秘尿黄。如湿热炽盛,熏蒸胆汁外溢,可见黄疸; 热盛毒炽,内动营血,腹皮可见瘀癍,甚者壮热烦渴,厥逆抽搐,严重者多并发休克。治疗应以清热燥湿、通里攻下、舒肝理气为主。常用复方大柴胡汤化裁; 偏热重者可合黄连解毒汤;湿热发黄者合茵陈蒿汤; 腑气不通,痞满燥实坚者合大承气汤;痰热互结,胸腹硬满者合大陷胸汤;蛔虫上扰者加用槟榔、使君子、苦楝根皮、细辛等以驱蛔安蛔。此外,针灸治疗,饮食禁忌,纠正水和电解质失衡,止痛解痉剂的合理使用等都十分重要。少数出血坏死性胰腺炎合并腹膜炎且伴有肠麻痹或中毒性休克者,经非手术疗法无效者;或巨大胰腺脓肿、假性胰腺囊肿及胆总管括约肌狭窄、胰腺管梗阻者均应行手术治疗。

急性胰腺炎

常见急腹症之一。约50%患者因胆道结石、炎症引起。其中水肿型最多,约占90%。表现为腹痛(3~5 d后缓解),恶心,发热(持续3~5 d)。白细胞计数多在(10~30)×109/L以上,血清淀粉酶大于500苏氏单位。抑制胰腺分泌是治病关键,选奥曲肽100 μg静脉注射。阿托品0.5~1 mg镇痛解痉。

急性胰腺炎acute pancreatitis

系由于胰腺酶消化胰腺本身所引起的一种急性炎症。病因以各种原因造成总胆管胆道口阻塞(结石、痉挛、肿瘤压迫、蛔虫、水肿等)使胆汁逆流入胰管、致无活性的胰蛋白酶原激活成胰蛋白酶,胰蛋白酶透入胰组织引起自身消化而发病。病变的胰腺为急性水肿性改变或急性坏死性改变。病人有剧烈而持续性中上腹痛,以左侧为重;恶心、呕吐,以腹痛发作时为显著;黄疸,早期有黄胆常由胆总管口阻塞所致,后期出现黄疸可由肝脏损害所致;发热、腹部症状、休克等亦常见。血、尿中淀粉酶增高对本病有诊断意义。治疗:禁食、胃肠减压;抗感染;用抑肽酶及腹膜灌洗;抗休克及手术。

急性胰腺炎

是一种常见病,女性多于男性,是由胰腺的自身消化引起。病理变化轻者表现为水肿,重症可出现坏死和出血。临床症状轻重不一,多有腹痛、恶心、呕吐;严重都可有休克及(或)腹膜炎等表现。治疗主要为禁食、减压及输液,镇痛解痉,抑制胰酶等的活性与分泌。

急性胰腺炎acute pancreatitis

是由于胰酶的自身消化作用所致的急性化学性胰腺炎症。多与胆道疾病、胰管阻塞、十二指肠疾病、饮食不当、饮酒或感染有关。临床上分型为急性水肿型(间质型)与急性坏死型(出血坏死型)两种,前者常见。表现为突然性上腹部剧痛并向肩背部放射,恶心、呕吐、发热等。重症可有休克、脑病、猝死等。血、尿淀粉酶升高。以内科治疗为主,如禁食、胃肠减压解痉、抑酸、降血糖、用抗生素、抗休克等。必要时手术治疗。

急性胰腺炎jíxìnɡyíxiànyán

急腹症之一。系胰腺的急性炎症。症见上腹部突发性剧痛、痛引肩背、恶寒发热、恶心呕吐、便秘尿黄、脉弦数。治宜清热燥湿, 通里攻下,疏肝理气为主, 用大柴胡汤。偏热重者, 合黄连解毒汤; 湿热发黄者, 合茵陈蒿汤; 痰热互结, 胸腹硬满者, 合大陷胸汤。并须保持水与电解质平衡, 注意饮食调理等, 合理使用止痛解痉剂, 可使大部分患者避免手术而治愈。但伴有严重肠梗阻、中毒性休克,或巨大胰腺脓肿、假性胰腺囊肿及胆管括约肌有器质性梗阻者, 宜手术治疗。

急性胰腺炎

急性胰腺炎是胰腺组织急剧发生的炎性病变,以水肿、出血、坏死为特点。病理所见,先为胰腺间质水肿,有极少白细胞浸润,随炎症加重而出现出血和坏死,腺泡破坏,血管血栓形成,周围脂肪组织皂化。并发感染后则出现化脓性炎症。本病发病机理尚未完全清楚,一般认为是胰酶对胰腺组织的自身消化所致。胰外分泌液中有很强的消化酶原,在排出受阻时,胰管内高压使小胰管破裂,并使胰液中消化酶原被激活,损伤胰管粘膜屏障,形成胰腺组织的自身消化,发生剧烈炎性改变。胆汁、血液、脓液、细菌、组织液等均可使胰消化酶原激活。胰弹力酶可破坏胰腺内血管壁弹力纤维,使血管破裂引起出血及缺血性坏死,造成出血坏死性急性胰腺炎。

发病机理 1902年Opie指出胆总管下端与胰管汇合于壶腹,经同一开口进入十二指肠。若出口处为结石嵌顿则胆液可逆流入胰管,引发胰腺炎。即所谓“共同通道学说”。约60%的人有此共同通道,且有共同的括约肌。但此共同通道极短,小结石嵌顿不致使胆液逆流入胰管,且胰主管和副管分别开口进入肠道,一处梗阻也不致造成胰管内高压。某些发育异常即腹胰与背胰始基融合不良者则有此可能。壶腹周围十二指肠憩室可阻碍胰管畅流。胰导管上皮化生增厚也可致胰管部分梗阻。括约肌痉挛时可致胰液先入胆管,胰酶原为胆液所激活,再当胆囊收缩致压力超过24.5kPa时,可反流入胰管,化脓性胆管炎引起括约肌痉挛时此种反流可能更多见。化脓性胆液中所含非结合性次级胆酸盐亦可直接改变胰管粘膜屏障作用而引起急性胰腺炎。胆道蛔虫病和化脓性胆管炎在我国很常见。蛔虫钻入胰管可造成急性胰腺炎。某些慢性病变,如慢性胰腺炎引起胰管节段性狭窄,胰管结石,胰头或壶腹周围肿瘤等,均可致胰管部分梗阻,胆液进入胰管后不易排出而导致炎变。因暴食、醉酒等引起胰液分泌急剧增多,胃酸分泌亢进所致促胰泌素分泌增多和括约肌痉挛,急性胰管内高压,甚至胰腺泡破裂,均可使胰酶原被组织液激活,渗入胰间质而致病。西方国家所见的急性胰腺炎病人以酗酒者居多。甲状旁腺机能亢进的高血钙,遗传性高血脂症等,也是胰外分泌亢进的重要因素。其他如胰外伤、胰管造影、手术损伤,特别是上腹部大型手术所致胰或其周围脏器循环障碍、迷走神经刺激、胃扩张、全身性重症感染所致血管反应,某些免疫抑制例如器官移植后使用肾上腺皮质激素等,均可引起急性胰腺炎。原发性急性胰腺炎少见,系指发病原因不明者。

临床表现 可依病程和胰组织破坏程度分轻重二类。绝大多数为轻型,即水肿型,占90%以上。少数为重型,即出血型和坏死型。轻型可转为重型。水肿型亦可有极少数点状出血或坏死。常见症状为突发性上腹痛,持续而剧烈,可阵发性加重,或放散至肩、背、腰,较多见于左侧。呕吐、恶心较频繁,常致服药困难。上腹有轻压痛。体温一般不高。起因为胆道疾病时,可有较多右上腹症状和胆绞痛、黄疸等。病情转重时,常有背酸、胀痛加剧,腹部压痛范围扩大,腹胀加重,可出现反跳痛、肠音减少或消失,甚至有腹腔渗液或左侧胸水。腹水穿刺可见其中淀粉酶增高,腹水可呈血性。由于胰蛋白酶大量释放致胰周组织广泛出血、坏死,故渗液可沿后腹壁扩散而出现腹侧壁瘀斑(Grey-Turner征)或脐周皮下出血(Cullen征),这些体征并不多见,但表示病变严重且广泛。继发感染时可有高热。重型胰腺炎常有严重休克,死亡率很高。休克是本病死亡主要原因。多系血浆大量急剧渗入腹腔和腹膜后间隙而致血液浓缩和血容量、心排出量减少,胰组织因血供减少而缺氧,更促其坏死恶化,胰蛋白酶释放并激活更多消化酶原,还可释放血管舒缓素,使血管扩张加重,休克加深。胰蛋白酶还可激活纤维蛋白酶原,加速血管内凝血进程。急性胰腺坏死可能发病非常急骤,以致来不及就医或抢救而迅速死亡。猝死病人中,部分属于本病,其死因尚不明了,除剧痛可致神经反射反应外,血管活性激肽大量激活所致急骤广泛血管扩张和心肌抑制亦可致死。黄疸出现可能因胆石与胰头水肿引起的胆道梗阻有关。重型胰腺炎晚期出现黄疸常提示肝功能严重损害。脂肪组织坏死所致皂化斑可消耗血钙引起低血钙与抽搐。轻的水肿型炎性改变一般在一周左右消散,很少遗留器质性病变。重症出血坏死型可因休克、腹腔和腹膜后大量渗液、渗血,或肺、肝、肾、心等重要脏器功能衰竭而死亡,亦可因细菌继发感染形成胰周脓肿。胰液漏入小网膜囊可形成胰假性囊肿。炎症经治疗恢复后,胰组织常发生坏死纤维化和胰管狭窄,可转成慢性胰腺炎,引起胰功能减退。

诊断 目前本病多以突然发作的上腹剧痛、急性腹膜炎、骤然休克等临床表现为诊断依据。除病史和体征之外,应多注意体液胰酶测定。胰外分泌液增多而有胰管高压时,或胰液漏出至腹腔吸收后,可使血清、尿、或腹腔液中含量增高。正常血清淀粉酶包括三种同功异构酶,即胰淀粉酶(Amylase P),涎淀粉酶(Amylase S)和肠道消化腺淀粉酶(Amylase X)在300 Somogyi单位以下。急性胰腺炎发病2~12小时内血清淀粉酶可达高峰而在1000 Somogyi单位以上。高于500 Somogyi单位者,结合典型临床体征即有诊断意义。一般约3~4天后降至正常。一周后尚不下降者,提示有并发症存在。胰淀粉酶和涎淀粉酶在血中的半衰期短暂,约为130分钟,系由尿中排出。胰淀粉酶较涎淀粉酶排出快80%,故在发病早期查尿淀粉酶,可能更确切地反映情况。腹腔液中淀粉酶常比血、尿中更高,如已排除十二指肠溃疡穿孔,则更有诊断价值。但重型胰腺炎可因胰腺广泛坏死淀粉酶不再增高。某些其他疾病和上腹部手术后也可有血清淀粉酶增高。为鉴别是否胰淀粉酶增高,须作异型淀粉酶测定,并加作淀粉酶与肌酐廓清率比值。血清胰脂肪酶测定,因其下降较迟,可作为辅助诊断。但因其在24小时后始出结果,故实际应用较少。血糖水平可因胰岛大量破坏而升高或出现糖尿。血钙下降也可作为坏死型诊断的佐证。

治疗 治疗原则是严密观察病情变化,防治休克,缓解疼痛,减少胰外分泌,防治感染,必要时及时手术。本病疼痛剧烈。确诊后的镇痛治疗不仅是减少痛苦,且可缓解不良神经反射。吗啡类药物可致括约肌痉挛,应避免使用。常用美散痛10mg或加安定10mg肌注,交感神经(腹腔神经丛或内脏大神经)椎旁入路阻滞有较好效果。也可静脉滴注奴佛卡因。抗休克措施是重型胰腺炎治疗的关键。迅速大量补充液体和血浆以纠正低循环量休克及电解质紊乱和酸碱失衡,注意钾、钙的补充。保持一定尿量。大剂量激素和低分子右旋糖酐在病初36小时内应用,可减轻胰组织破坏程度,改善机体对休克的耐受力。抑肽酶系自牛腮腺提出的多肽物质,对血管舒缓素、胰蛋白酶、糜蛋白酶、纤维蛋白酶等血管活性物质,有一定对抗作用。但其临床疗效尚未完全肯定。有高血糖者应适当给予胰岛素。重症时可伴胰性脑病和呼吸衰竭,约占死因的1/3,须加强观察。凡见呼吸浅快者,应作血气分析。动脉血氧分压低于79.8 kPa者恢复困难。导致呼吸衰竭的原因还未查清,可能与胰脂肪酶使三酸甘油酯释放游离脂肪酸,造成肺损害有关。重症伴急性肾功衰竭者可作腹膜透析。

抑制胰外分泌亦为治疗要点。禁食加胃管减压,可减少促胰液胆囊收缩素及促胰酶素刺激所致的胰脉分泌。病情好转后,仍须控制脂肪饮食。在禁食期间,须从静脉补充营养。还可用抗胆碱能药物,如阿托品或普鲁本辛等以减少胃酸分泌。抑肽酶和胰高血糖素可抑制胰外分泌,但这些药物的确切疗效尚待肯定。预防感染应尽早应用广谱抗生素。

近年对出血坏死型急性胰腺炎重新注意手术治疗。不能排除其他须手术治疗疾病时,应及时手术探查。如确诊并经内科治疗两天后尚未好转,且出现全身中毒症状加重,休克持续或加深,发热和白细胞增加,腹部体征加重和范围扩大等症时,亦应及时手术。伴梗阻性黄疸者应行胆道探查,以解除梗阻和引流胆汁,或作括约肌切开术。胰后或腹腔广泛渗血、渗液者,宜早行胰被膜切开,清除积液,建立良好引流。可放置多条引流管作持续抽吸,甚至可以纱布填充作开放式引流。鉴于出血坏死型可致腹后壁大量渗液和组织坏死,必要时可行腹膜后入路引流。腹腔灌洗法可清除存积的胰液和渗液。对大片坏死胰组织应予清除,只需分离除去坏死部分,而不作规则性切除,如此可减轻中毒症状,减少或避免感染并促进愈合。术后可发生胰漏,只要引流通畅而胰管尚通,多能自愈。术后常须禁食较长时间,故需静脉营养。术中经空肠插入导管以备供给要素饮食。已形成胰周脓肿者,应予引流。假性囊肿可期待4~6周,不见消退时行内引流术。中西医结合治疗急性胰腺炎是以舒肝理气,通里攻下为主。用清胰汤加减,配合针刺缓解疼痛,对轻型急性胰腺炎疗效很好。水肿型急性胰腺炎死亡率很低,出血坏死性胰腺炎死亡率仍很高。

急性胰腺炎

急性胰腺炎于小儿时期似不多见,不少病情经过较轻有自限性的病例可能漏诊。本病特征为突然发作的上腹剧痛、呕吐和血清淀粉酶增高。临床所见多并发于流行性腮腺炎、腹部钝性外伤、胆总管或胰管阻塞(如胆总管囊肿、胆道蛔虫等),偶见于药物性(肾上腺皮质激素)及显性遗传性病例。病理变化轻重悬殊。多数呈腺泡充血及间质水肿,腺泡组织有散在、局灶性出血,脂肪坏死和成纤维细胞增殖,并称间质型急性胰腺炎。严重时胰液分泌明显增加,可激活蛋白分解酶,导致组织自溶、液化、坏死,形成急性出血性胰腺炎。

临床表现为突然剑突下剧痛,呈持续性,疼痛可扩散至全腹并放射至背部,腹胀而腹肌柔软,肠鸣音减弱。进食使腹痛增剧。其次为恶心及顽固性呕吐。多伴发热;可有黄疸、 肠𤶀痛和腹水。 严重者早期可出现休克、手足搐搦 (因广泛脂肪坏死造成大量钙皂致低钙血症)、暂时性糖尿病、麻痹性肠梗阻或肾功能衰竭等。由于胰腺腺泡阻塞,造成胰液外漏,形成假性囊肿,可于左上腹摸及。X线检查可见胰腺附近小肠有扩张征或局限性肠梗阻或受压现象。腹部钝伤小儿应作X线腹部常规检查。周围血白细胞增高,血清淀粉酶及脂酶明显增高,血糖及胆红素略高,小便淀粉酶亦增高。

诊断依赖病史、临床及淀粉酶的测定,但腮腺炎时淀粉酶也可增高,有时可作腹腔穿刺,取腹水测定淀粉酶,超过150Somogyi U/dl可帮助诊断。

治疗急性胰腺炎需禁食,胃肠减压,纠正水、电解质紊乱及防治休克,止痛(可用度冷丁加异丙嗪)。若诊断不清,可考虑手术探查。

急性胰腺炎

急性胰腺炎是各种刺激因素所致胰腺分泌多种消化溶解酶引起胰腺及其周围组织自身消化的病理演变过程。临床以急性腹痛和血、尿淀粉酶增高为特点。为消化系常见急症之一。

本病可按临床、病理或发病诱因等特点进行分类与命名。临床上可分为“急性胰腺炎”与“急性复发性胰腺炎”;病理上可分为“急性水肿型”、“急性坏死型”或“急性出血坏死型”;根据病因又可分为“胆道性胰腺炎”、“酒精性胰腺炎”、“手术后胰腺炎”等。

本病常发生于青壮年,但无年龄限制。胆道性胰腺炎多见于女性;酒精性胰腺炎则以男性常见。

病因 急性胰腺炎的病因很多 (见表1)。胆道炎症、胆石症是常见的病因,急性胰腺炎伴胆石症者可高达30~50%。胆石移行到肠腔的过程中可损伤胆总管壶腹区括约肌,导致十二指肠液或胆汁反流进入胰管,引起一系列消化酶激活; 感染的胆汁还可破坏胰管上皮的粘液屏障,损害胰实质细胞。胆囊炎、胆道感染也可通过胰胆间丰富的淋巴管交通而引起胰腺炎。酒精性胰腺炎是由大量饮酒后诱发的急性胰腺炎,酒精可刺激胃酸分泌增加及胆总管下端括约肌痉挛,干扰胰腺的正常排泌,致胰管内压力增高甚至破裂,使胰液溢至实质内;也有认为酒精可刺激胆囊收缩素分泌而使胆管括约肌松弛,易致肠液反流至胰管。十二指肠溃疡时大量酸性食糜进入十二指肠也能引起胆总管括约肌痉挛等病理生理变化。代谢性因素中以高脂血症及高钙血症为多见。家族性高脂蛋白血症及遗传性高脂血症均可伴发本病,但发病原理尚不清楚。高血钙可刺激胰液分泌增加,如同时伴有胰液排泌障碍,则更易发生胰管内压力增高而促发胰腺炎。

急性胰腺炎的病因

| 胆道疾病 胆石症、胆囊炎、胆道蛔虫 胰腺疾病 胰腺癌、胰腺转移癌、胰管蛔虫、内镜逆行胰管 造影术后 |

| 十二指肠疾病 十二指肠狭窄、Crohn病、十二指肠乳头旁 憩室、狭窄性乳头炎、十二指肠溃疡、输入 襻综合征 |

| 手术及创伤 胰、胆、胃手术后,腹部穿透伤、钝器伤 酒精中毒 |

| 代谢、物理性因素 高脂血症、高钙血症(维生素D中毒、 甲状腺功能亢进、多发性骨髓瘤、乳腺 癌、胰岛细胞癌转移等)、甲状旁腺功 能亢进、低温 |

| 肾脏疾病 肾功能衰竭、肾移植 血管及免疫性疾病 动脉硬化、红斑狼疮、类风湿性关节 炎、结节性多动脉炎、口眼外生殖器综 合征 |

| 药物 肾上腺皮质类固醇、雌激素、避孕药、利尿剂、(克尿 塞类、速尿、利尿酸钠)、降糖灵、苄丙酮香豆素、左旋 门冬酰胺酶、水杨酸盐、右旋丙氧吩、安宁、甲氰咪 胍、硫唑嘌呤、扑热息痛、氯化汞等 |

| 其他 蝎毒、病毒性感染(CoxsakieB病毒感染、腮腺炎病 毒、ECHO病毒等)。 |

各种病因诱发急性胰腺炎的途径虽有不同,但具有共同的病理生理演变过程,即胰腺消化溶解酶的一系列激活过程,造成胰腺及胰周围组织的水肿、坏死和出血等病理变化。其中胰蛋白酶原激活为胰蛋白酶是其重要环节,因后者能进一步激活其他酶原而形成弹力蛋白酶、糜蛋白酶、磷脂酶A、血管舒缓素和缓激肽等。从而产生一系列病理生理变化。弹力蛋白酶能损害血管壁而引起出血;胰蛋白酶和糜蛋白酶能引起组织水肿甚至坏死、出血;血管舒缓素能释出缓激肽并促使血管扩张,增加血管壁的通透性而引起局部组织水肿甚至周围循环衰竭; 磷酸脂酶A使胰实质腺泡细胞膜的磷脂裂解为溶血卵磷脂,造成实质细胞坏死,并释出大量贮于细胞内的酶原颗粒,脂肪酶可促进脂肪坏死、液化。上述酶的作用互为因果、相互影响,成为本病的发病原理,并引起有关的病理改变和临床表现。

病理 一般分为二型:

❶急性间质水肿型: 胰腺呈间质水肿、渗出,实质内可有小量脂肪坏死灶,显微镜下主要见白细胞浸润,偶见脂肪坏死及微小脓肿,毛细血管充血及淋巴管扩张;

❷急性出血、坏死型: 胰腺肿大、发硬,胰实质及胰周脂肪结缔组织坏死,胰腺表面、腹膜后及网膜上可见灰白或黄白色斑块坏死灶,有时可波及胸膜、纵隔、皮下及骨髓等。后一种为重型,可遍及全胰,坏死区常伴出血灶,进一步发展可成假囊肿、脓肿甚至瘘管。坏死灶周围常有一层中性粒细胞,常见淋巴管炎、静脉炎或血栓形成,少数可有梗塞病变。

临床表现 上述二型的临床表现有所不同。水肿型胰腺炎最常见,国内约占80%以上。主要表现为急性上腹痛、恶心、呕吐等消化道症状。腹痛较剧烈,为持续性伴阵发性加重,多在中上腹或剑突下,其次为右上腹、左上腹。半数患者呈腰背放射痛,有时取弯腰踡腿体位以缓和疼痛,为诊断的重要线索之一。少数有心前区或左下腹放射痛,因而造成诊断的困难。疼痛程度不一定与病变严重性相平行。可有低热。少数病例可呈轻度黄疸。腹部压痛往往与主诉腹痛的程度不相称。可伴有腹胀,但无腹肌紧张或反跳痛。

出血坏死型胰腺炎在国内不如欧美多见。由于出血坏死的程度和范围不同,临床表现也不一致。除上述水肿型的症状外尚可有下列特点:

❶腹部呈腹肌紧张、反跳痛等腹膜刺激征;

❷出现胸腹水,常为血性渗出液,淀粉酶浓度增高,胸水以左侧多见;

❸发生中毒性肠麻痹,腹胀明显,肠鸣音减弱或消失;

❹出现Cullen征(在脐区)及Grey-Turner征(在胁肋或腰背区),这是血性腹水从腹膜后渗至皮下组织,造成皮肤多色性瘀斑,呈绿、黄棕或灰蓝色; 在肢体有时可见到脂肪坏死造成的皮下结节红斑;

❺周围循环衰竭是出血坏死型胰腺炎的特征之一,少数病例无明显腹痛,表现为休克或猝死;

❻心电图可出现缺血性ST-T的改变,可能与心肌受到抑制引起的冠状动脉收缩有关。

诊断 凡有原因不明急性上腹痛的病人均应考虑本病。实验室的主要诊断指标是血、尿淀粉酶及血脂肪酶测定。血清淀粉酶多在发病6~8小时后升高,如超过500Somogyi u即可诊断急性胰腺炎。消化性溃疡穿孔、肠梗阻、肠梗塞、胆道疾病等也可引起血清淀粉酶升高,但一般不超过500 Somogyi u;少数重型胰腺炎在胰腺广泛破坏的情况下,淀粉酶则可以不增高。本病高淀粉酶血症一般历时3~4天,随即降至正常。如持续不降,则应排除合并胰腺脓肿、假囊肿或肿瘤等。尿淀粉酶增高比血淀粉酶早、而下降比血淀粉酶迟,因此是比较敏感的指标。血脂肪酶正常值为0.15 Cherry-Crandall u以下,一般与血淀粉酶相平行,但升高较淀粉酶晚,持续时间稍长,对就诊较晚者有助诊断。淀粉酶廓清率测定对鉴别高淀粉酶血症是胰源性或胰外疾病所致有帮助。淀粉酶廓清率与肌酐廓清率的比值正常为1~4%,急性胰腺炎时常超过正常三倍以上,而胰外疾病时廓清率却正常或稍高。周围血白细胞计数可短暂升高,红细胞沉降率轻度增加,如持续或明显增加,则提示为重症胰腺炎或有并发症。部分患者可有暂时性高糖血症。血、尿糖的增高不一定是胰岛细胞受损,部分可因细胞释放胰升血糖素所致。有些尚可伴有高脂蛋白血症、高甘油三酯血症。血钙对判断胰腺炎的严重性和预后有一定参考意义,重型的浓度可低于7~8mg/dl,一般见于发病二天以后,其机理尚未完全阐明,有人认为系因大片脂肪坏死释出脂肪酸,与钙离子结合成钙皂沉积而损耗大量钙离子; 也有认为与胰升血糖素的释放伴随继发性高降钙素血症及低镁血症等因素有关。

X线腹部平片有时能发现十二指肠肠襻积气、扩张或部分节段小肠扩张,常见于左中上腹部。胸透可能发现以左胸为多见的胸腔积液。超声体层显象扫描及电子计算机X线体层扫描均能显示胰腺的弥漫性或局限性脓肿、形态异常、密度减低或轮廓不光滑等影象。

鉴别诊断 急性胰腺炎须和消化性溃疡穿孔、胆结石、胆囊炎、肠梗塞、绞窄性肠梗阻以及心肌梗塞等鉴别。水肿型较少发生并发症,而多见于出血坏死型。

并发症 近期并发症包括:

❶腹膜炎:开始为化学性炎性渗出,可继发为细菌化脓性腹膜炎;

❷急性胃粘膜病变:可并发应激性溃疡、出血性胃炎而导致上消化道大出血;

❸急性肾功能衰竭:常有肾前性氮质血症,重症发展为急性肾小管坏死,预后严重,病死率高(70~80%);

❹呼吸衰竭、呼吸窘迫综合征:因释出的消化酶对肺组织造成损害而引起肺内动静脉分流,表现为缺氧、紫绀、呼吸窘迫,预后很差;

❺胰性脑病:发病原理不明,表现为精神错乱、谵妄、幻觉、抑郁、肌张力增高、去皮层状态、异常脑电图等,脑脊液多正常。

远期并发症主要是胰腺假囊肿及脓肿。假囊肿常见于急性胰腺炎的第三周,易继发感染而形成脓肿,脓肿可和周围脏器粘连、压迫,甚至溃破而形成内瘘。

治疗 保持足够的有效循环,纠正水与电解质紊乱和酸碱失衡,尽量减少或抑制胰腺的分泌功能,防治继发细菌性感染及各种并发症。

(1) 应积极补充体液和电解质以保持足够的有效血循环,对出血坏死型胰腺炎输液成分应包括一定量的胶体溶液如右旋糖酐、血浆、白蛋白等,以补充腹腔内大量渗出液的丢失。在有循环衰竭或其他严重并发症者,应予密切监护,宜观察中心静脉压调节输液速度和量。

(2) 禁食和胃肠减压是减少食物及胃液刺激胰腺分泌、减轻呕吐和腹胀的重要措施,一般适用于出血坏死型胰腺炎患者,在水肿型胰腺炎可酌情采用清淡的流质或半流质饮食。

(3) 制酸剂、H2受体拮抗剂和抗胆碱能药物可减少胃酸进入十二指肠,以避免刺激胰腺分泌,抗胆碱能药物本身也能减少受刺激的胰腺分泌。但这些药物能否影响病程的进展尚无确切证明。

(4) 镇静止痛剂虽不能直接抑制胰腺的分泌,但能减轻患者痛苦,减少胰腺的头相分泌。除常用的安定、杜冷丁等药物外,滴注葡萄糖胰岛素也有止痛效果。

(5) 抑制胰腺分泌的制剂:

❶胰升血糖素早期临床报道有效,近年研究表明疗效并不比对照组优越;

❷降钙素、生长抑素,能降低血尿淀粉酶,抑制胰腺分泌,减轻疼痛,但不能改变病程发展。

(6) 对抗胰酶的制剂有抑肽酶、叶绿素A、6-氨基己酸、对羧基苄胺等。其中以抑肽酶应用最早最广。近年来证明对胰腺炎的病程、预后无明显影响,但可能对并发凝血酶消耗性病变有益。

(7) 肾上腺皮质类固醇有用于有休克的病例,但对其应用效果仍有争议,一般胰腺炎不用激素治疗。

(8) 为改善胰腺微循环可以使用低分子右旋糖酐或作节后交感神经切断术。

(9) 抗生素的应用尚有争论,急性胰腺炎基本上是化学性炎症,因此抗生素主要是预防或治疗感染,水肿型胰腺炎不必常规使用。出血坏死型或合并有胆道病变者可选用广谱抗生素如氨基苄青霉素、庆大霉素及先锋霉素等。

(10) 腹腔灌洗适用于重症出血坏死型胰腺炎或并发急性肾功能衰竭者。可清洗一些毒性产物、减少吸收、并使血尿素氮降低,可能减低病死率。

(11) 中医中药治疗本病有一定疗效,根据临床辨证,主要的治则为疏肝理气活血,泻热通腑、外解少阳及内泻湿热。如常用的清胰汤1号方有柴胡、白芍、木香、元胡、黄芩、胡连、大黄、芒硝,对重症出血坏死型胰腺炎也需酌情配合禁食、输液及应用抗生素等治疗措施。

(12) 手术适应证包括诊断困难而需剖腹探查者;合并胆道病变需作胆道引流者;并发胰腺假囊肿或脓肿者。手术方法包括清除胰腺及胰周的出血坏死病灶,或作部分或全胰切除术,胰腺假囊肿约20~40%可以自行消退,因此仅在囊肿持续不消或增大,或有出血、感染或穿破等情况下才做内引流术。如合并胆石症或胆道梗阻,则需作胆道取石及胆道引流手术。

据国内外报道水肿型胰腺炎的病死率甚低,而出血坏死型胰腺炎则可高达50~60%以上。老年人手术后胰腺炎,有心血管病、肾功能衰竭等严重并发症者,其病死率明显增高。本病很少发展为慢性。

急性胰腺炎acute pancreatitis

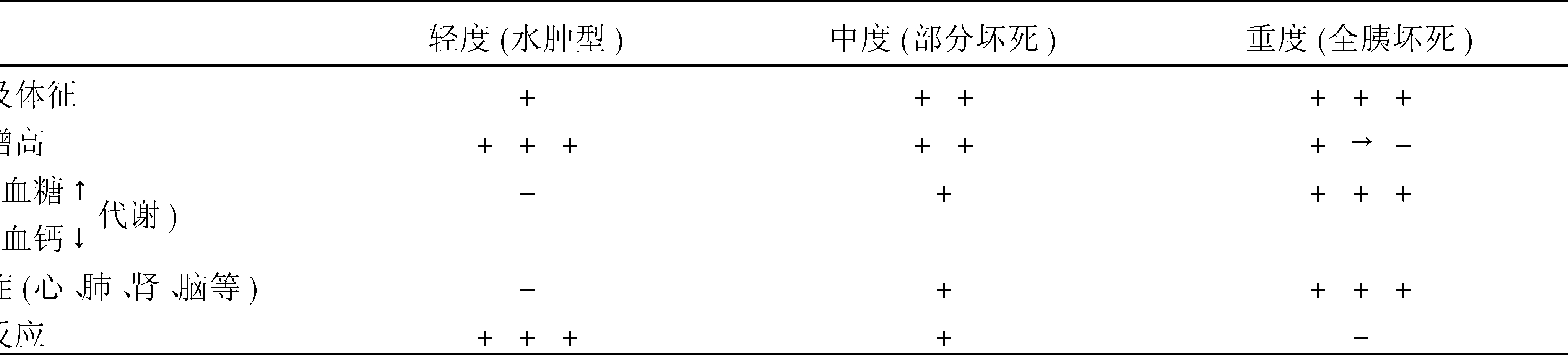

是不同病因所引起的胰腺炎症,其病情分度如下:

Kummerle等将急性胰腺炎的病情分Ⅲ度

急性胰腺炎

acute pancreatitis

- 䒁是什么意思

- 䒇是什么意思

- 䒈是什么意思

- 䒉是什么意思

- 䒊是什么意思

- 䒋是什么意思

- 䒌是什么意思

- 䒍是什么意思

- 䒐是什么意思

- 䒐䒏是什么意思

- 䒓是什么意思

- 䒔是什么意思

- 䒕是什么意思

- 䒖是什么意思

- 䒗是什么意思

- 䒚是什么意思

- 䒜是什么意思

- 䒞是什么意思

- 䒟是什么意思

- 䒠是什么意思

- 䒠茸是什么意思

- 䒠蒙是什么意思

- 䒡是什么意思

- 䒢是什么意思

- 䒤是什么意思

- 䒦是什么意思

- 䒦筒是什么意思

- 䒧是什么意思

- 䒨是什么意思

- 䒩是什么意思

- 䒪是什么意思

- 䒫是什么意思

- 䒰是什么意思

- 䒲是什么意思

- 䒵是什么意思

- 䒵丁丁是什么意思

- 䒶壤是什么意思

- 䒷是什么意思

- 䒷淖是什么意思

- 䒸是什么意思

- 䒻是什么意思

- 䒻草是什么意思

- 䒼是什么意思

- 䒽是什么意思

- 䒽草是什么意思

- 䒿是什么意思

- 䒿油是什么意思

- 䒿煎粿是什么意思

- 䒿粕是什么意思

- 䒿腻是什么意思

- 䓂是什么意思

- 䓃是什么意思

- 䓄是什么意思

- 䓆是什么意思

- 䓇是什么意思

- 䓈是什么意思

- 䓈耳是什么意思

- 䓉是什么意思

- 䓊是什么意思

- 䓋是什么意思