心脏的发生

心脏是血液循环的推动器,也是胚胎发育过程中最先具有功能的器官。在人胚体节发生之前,心脏已开展发生,其位置、外形及内部分隔在发生过程中均有很大变化。人胚心脏最初为管状,和鱼类心脏有点相像,在以后的发育过程中,心脏先后在心房和心室中出现隔膜,这些隔膜最初分隔不完全,以后才逐渐完善化而完全分隔,使含氧血和静脉血在通过心脏时完全分流。这一发生过程重演了从鱼类到哺乳类演变的各个阶段。至妊娠第7周时,心脏已发育成胎儿型结构。分娩后的新生儿,心脏仍有改变,约一岁后才完全成为成人的状态。

心脏原基的发生 心脏原基又称心管,早在胚胎发育第18~19天时,在胚盘头端的中胚层内出现腔隙,形成原始心包腔。在腔的腹侧面,脏壁中胚层的间充质增厚形成一半月形的结构,叫生心板(图1),是心脏最早的原基。生心板最初位于头部的前方,后来(第3周时)由于胚体本身向上、向前和向后的迅速生长,生心板便转位至头部的下方和原始消化管的腹方。同时其前后端作了180度的旋转,原来位于其背侧的原始心包腔,这时变为位于腹侧(图2)。当生心板在位置上发生改变时,从两条纵行的细胞索,逐渐出现腔隙而变成左、右两条薄壁的心内皮管,随着胚胎侧褶的发育,左、右心内皮管逐渐相互靠拢并合成一条,位于正中,即为原始心脏。在左、右心内皮管并合过程中,原始心包腔的脏壁中胚层增厚,并演变为心肌外膜套。心内皮管与心肌外膜套之间充填着一种疏松的胶状结缔组织,称为心胶,后来形成心内膜下组织。心内皮管将来成为衬覆在心脏内面的内皮,称为心内膜(或心包脏层)。原始心包腔的壁层则成为心包膜(心包壁层)(图3)。同时,原在胚体两侧的体腔也在前肠腹侧合并成为一个原始心包腔,在其背侧合并处相延续的结构为心背系膜。不久,心背系膜除心尾端部分尚存外,其余部分完全消失。心管游离于心包腔中,得以迅速生长,并可自由改变形状。

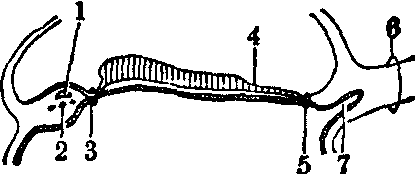

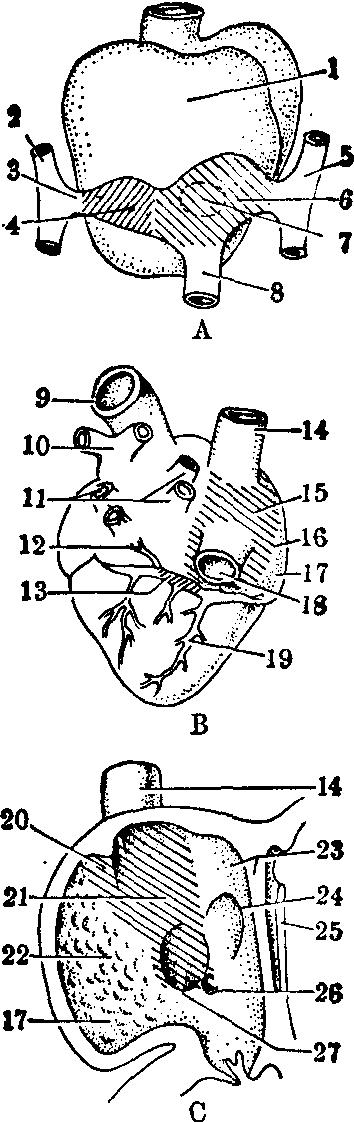

图1 人胚早期(约18天)生心板与原始心包腔的关系

1.原始心包腔 2.生心板 3.口咽膜 4.神经板 5.泄殖腔膜 6.体蒂 7.尿囊

图2 第4周人胚胎上半身纵切,示心管及其他结构的转位

1.羊膜 2.脑 3.口咽膜4.脊索 5.横膈 6.心管 7.心包腔 8.前肠

心脏外形的变化 人胚在3~31/2周时,心管外形上发生明显变化,其变化与下列因素有关:

❶心背系膜的消失(在16体节时期),使心管除与前、后两端的血管相连外,不受任何牵制而自由生长;

❷心管生长比心包腔扩大速度快;

❸与心管前后端相连血管的位置比较固定。由于上述原因,迫使心管在伸长过程中产生扩张部和收缩部的交替,使单一的心管在外形上分为动脉球(心球)、心室和心房三区。动脉球的远部称动脉干,其颅侧为动脉囊(腹主动脉),经动脉弓与背主动脉相连。随后,心房后端出现静脉窦,接受来自绒毛膜(原始胎盘)的脐静脉、来自卵黄囊的卵黄静脉和来自胚体的总主静脉的血液。与此同时,由于动脉球和心室比心管其它部分生长快,该区心管弯曲成一“U”形的球室襻,使整条心管变成“S”形(图4)。以后,球室襻更向右腹后方扩生,突向心包腔右侧,心房和静脉窦则相应地向背前方扩生,最后,脱离横膈进入心包腔,渐与动脉球互相靠拢并排居于心室的背面左侧。此时,心房生长极快,但其腹侧有动脉球,背侧有前肠,故迫使心房向两侧发展而形成两个膨大,即左、右心房的前身。同时,位于心室与心房之间的收缩沟加深,使心室与心房相连处形成一狭窄的房室管。在球室襻之间原有的深沟,由于心室部分的增大而变浅。动脉球的远侧部为动脉干,近侧部成为动脉圆锥,动脉圆锥的基部以后被吸收而成为将来右心室的一部分(小梁部)。心室本身则移向左侧,并在其腹侧形成一纵沟叫室间沟,沟的右侧部分形成右心室,左侧部分则形成左心室(图4)。胚胎第5周时,心的外形虽已具备成人心脏的外形,但此时结构上仍为一单纯的心管,内部尚未分隔。原始心脏的血液循环及心脏收缩从第22天开始。

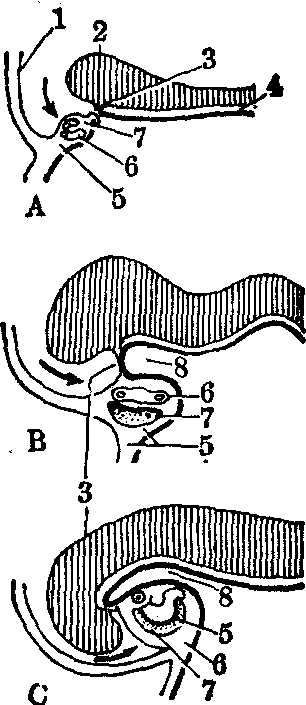

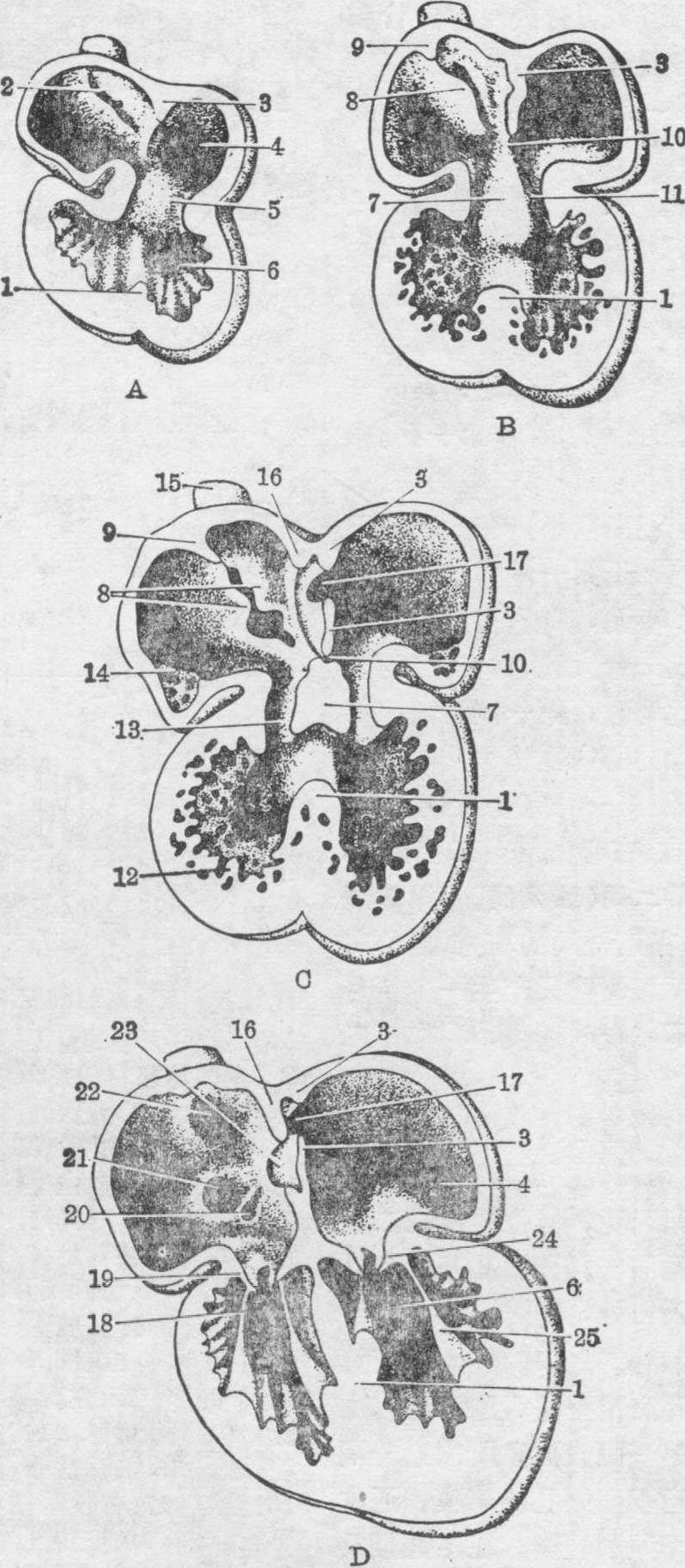

图3 人胚心脏发生各期,示心内皮管合并及心肌外膜套的形成

A.4体节期横切 B.7体节期横切 C.9体节期腹面观 D.13体节期腹面观

1.神经板 2.背主动脉 3.原始心包腔 4.心内皮管 5.心肌外膜套 6.第一动脉弓 7.咽 8.动脉球(心球) 9.心室 10.心房 11.静脉窦 12.前肠门 13.卵黄静脉

心脏内部的分隔 心脏在不断执行功能的情况下,随着心脏外形的变化,内部也逐渐形成间隔的隔膜和心脏瓣膜,将其分为左、右两部分,具有四个腔室,动、静脉完全分流,已接近于成人心脏的结构。

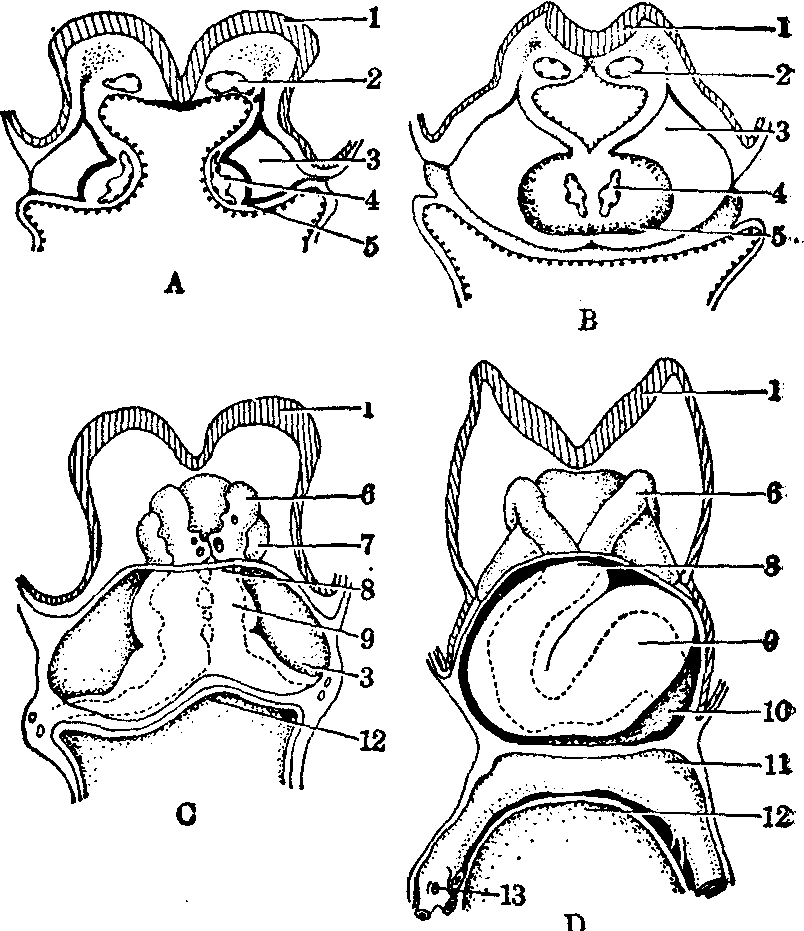

图4 心脏发生过程中的外形变化(腹面观)

A.4体节期 B.6体节期 C.12体节期 D.2.08mm E.3mm F.5.2mm G.6.0mm H.8.8mm

1.心包膜 2.动脉球 3.心室 4.心房 5.静脉窦6.腹主动脉 7.心包腔 8.动脉弓 (I) 9.背心系膜10.动脉干 11.动脉圆锥 12.左心房 13.左心室 14.肺动脉 15.右心室 16.室间沟

静脉窦的演变 人胚3周半时,静脉窦接受左右卵黄静脉、脐静脉和前后主静脉流来的血液,形成一个横部和左、右角。4~4周半时,左脐静脉及左卵黄静脉闭锁,左角血流量减少。10周时,左总主静脉由于左、右前主静脉间出现斜行吻合支而闭锁,左角的远侧部分形成左房斜静脉,而近侧部分形成为冠状窦。随后,在窦与房之间发生一个皱褶,静脉窦进入心房之入口就逐步移向右侧,故冠状窦终于进入右房。由于进入静脉窦右角的血量逐渐增多,在6~8周时,静脉窦右角即并入右房,最后形成右房的平滑部分,这一部分与心房的小梁部分之间的沟为界沟(图5)。

心内膜垫 胚胎发育到第4周末时,在房室管部背侧壁和腹侧壁的心内膜下组织增厚形成隆起,分别称为背侧心内膜垫和腹侧心内膜垫。第5周时,背、腹两个心内膜垫增厚,相互靠拢。至第6周时,两个心内膜垫融合,于是将房室管分成左房室管和右房室管。

第一隔(原发隔) 人胚胎第4周半时,原始心房开始分隔。从心房顶壁背侧中线处长出一新月形薄膜,称为第一隔,伸向尾方腹侧的房室管。隔的下方游离缘与心内膜垫尚未遇合时,其间有一暂时性孔,称作第一孔。第6周时,随着第一隔增长,第一孔逐渐变小,在此孔封闭之前,于第一隔的上部出现许多小孔,随后这些小孔融合成一个大孔,称作第二孔,与此同时,第一隔游离缘与融合的心内膜垫左侧部愈合,使第一孔完全封闭而消失,左、右心房借第二孔相通。

第二隔(继发隔) 第5周末,在第一隔的右方,自心房的颅腹侧壁又产生一个新月形不完全的薄膜,称作第二隔。第二隔向心内膜垫生长,逐渐覆盖了第一隔上的第二孔。第二隔下缘也留有一孔,称卵圆孔,其位置在第二隔近尾侧部。卵圆孔开向静脉窦入口处,静脉窦将成为下腔静脉的入口。卵圆孔与第二孔交错重叠,互相掩盖。由于第一隔较薄,所以第一隔相当于卵圆孔的瓣膜,通常称作卵圆孔瓣。在胎儿期具有重要功能意义。当心舒张时,大量血液由上、下腔静脉流入右心房、右心室。同时,一部分血经卵圆孔推开第一隔经过第二孔进入左心房和左心室。但当心收缩时,血流压力迫使第一和第二隔互相贴紧,将卵圆孔完全封闭,血流不能回入右心房。此种情况一直维持到胎儿出生。胎儿出生后,肺部循环建立,此时在心舒张时,从肺静脉进入左心房中的血液压力反比由上、下腔静脉进入右心房中者为大,结果第一和第二隔被迫贴连起来,后来融合形成永久性的心房间隔膜,使卵圆孔完全封闭。第二隔变成为卵圆窝缘,第一隔则成为卵圆窝膜,这样,左、右心房血液便完全分隔而不相混。这个过程完成于产后的第三个月(图6)。

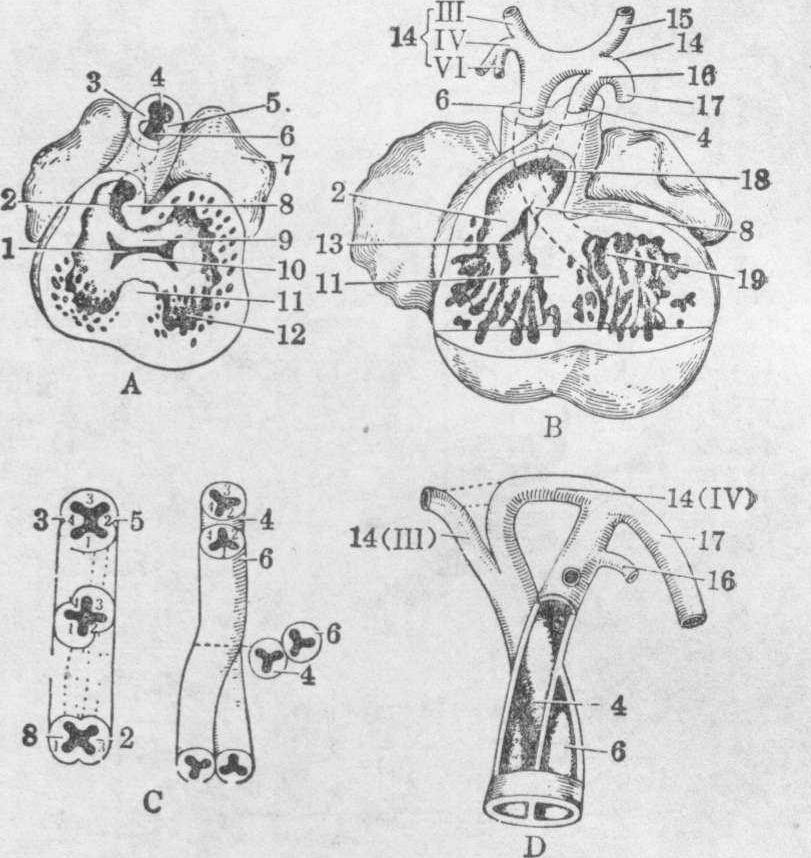

图5 静脉窦的演变

A.人胚26天心的背面观B.8周静脉窦右角并入右心房,左角成为冠状静脉 C.胎儿心房内面观

1.心房 2.左前主静脉 3.左总主静脉 4.静脉窦左角 5.右前主静脉 6.静脉窦右角 7.静脉窦开口于右心房 8.下腔静脉9.主动脉 10.肺动脉 11.肺静脉 12.左房斜静脉 13.冠状静脉 14.上腔静脉 15.右房静脉窦 16.界沟 17.右心耳 18.下腔静脉 19.心中静脉 20.界嵴 21.平滑部(静脉窦) 22.粗糙部 23.第二隔 24.卵圆孔 25.第一隔 26.冠状窦瓣 27.下腔静脉瓣

动脉干和动脉圆锥的分隔 于第5周时,在动脉圆锥内面出现二条由心内膜下组织增厚隆起形成而相对的纵行内膜嵴,称为动脉球嵴,在动脉干内也出现两条类似的动脉干嵴,它们互相连续成为螺旋状的心脏球嵴(干锥嵴),向心室方向延伸,其螺旋走向可能是从两个心室流出的血流所造成的。当相对的嵴互相并合后,形成一个螺旋状的主-肺动脉隔,将动脉球和动脉干分隔为两条管道,即主动脉和肺动脉干。此时主动脉的血流进入第3、4对动脉弓,肺动脉干的血流进入第6对动脉弓。由于主-肺动脉隔呈螺旋状,故肺动脉干与升主动脉也彼此成螺旋状扭转,使肺动脉干升口入右心室,而主动脉通入左心室。以后动脉圆锥基部逐渐并入心室成为成体右心室的漏斗(或称动脉圆锥)和左心室的主动脉前庭(图7)。

图6 人胚心房隔的发生

A.5周,隔开始出现 B.6周,形成第一孔 C.7周第二隔及第二孔出现 D.三月,第一隔与第二隔位置关系

1.室间隔 2.静脉窦入口 3.第1隔 4.左心房5.房室管 6.左心室 7.心内膜垫 8.静脉窦瓣 9.假中隔 10.第一孔 11.左房室管 12.心肌柱 13.右房室管 14.心耳梳状肌 15.上腔静脉 16.第二隔17.第二孔 18.腱索 19.三尖瓣 20.冠状窦口21.下腔静脉入口 22.上腔静脉入口 23.卵圆孔24.二尖瓣 25.乳头肌

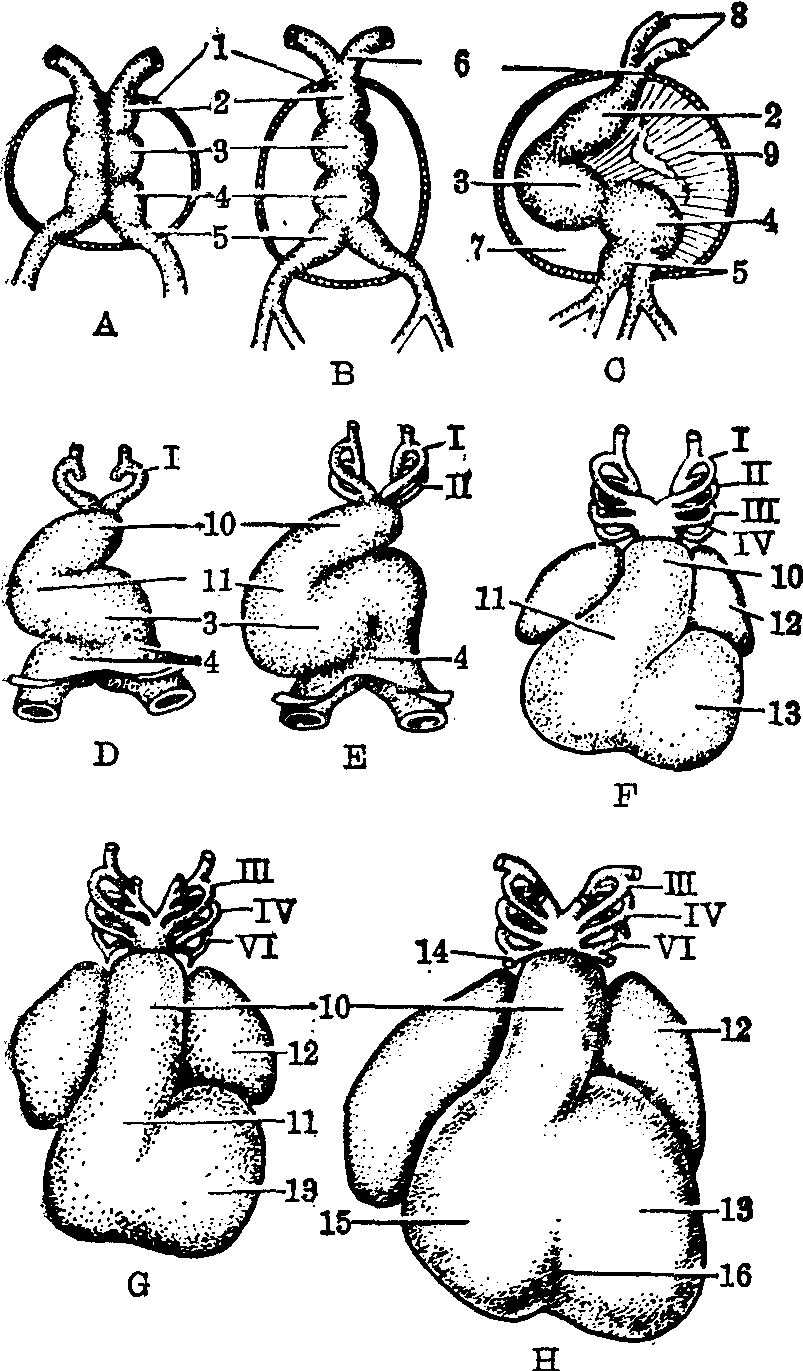

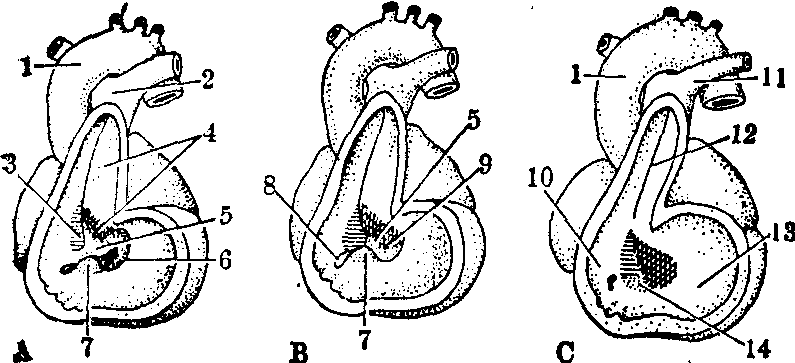

图7 人胚主动脉干和肺动脉干的形成

A.胚胎心脏的剖面,示动脉球的分隔 B.13mm胚胎心脏的立体重塑部分剖开,示动脉球隔与心内膜垫及室间隔的关系 C.动脉球分隔为肺动脉干和主动脉干时半月瓣的形成模式图1、3为背腹嵴2、4为左右嵴 D.动脉球分隔为肺动脉干和主动脉干的模式图

1.房室管 2.右(背)动脉锥嵴 3.右(背)动脉干嵴 4.肺动脉干 5.左(腹)动脉干嵴 6.主动脉干 7.左心房 8.左(腹)动脉锥嵴 9.腹侧心内膜垫 10.背侧心内膜垫 11.室间隔 12.左心室 13.背侧心内膜垫右缘结节 14.动脉弓 15.颈内动脉 16.动脉导管 17.降主动脉 18.动脉球隔19.左房室管侧嵴

心室的分隔 第4周(mm)时,原始心脏之心室尖部附近的心室底出现肌性嵴,成为室间隔肌部。室间隔两侧的心室腔不断扩大增生,室间隔肌部进一步生长,隔游离缘的后支伸向背侧心内膜垫,前支则伸向心脏球嵴。室间隔的游离缘形成新月形的上界,与心内膜垫之间留有一孔,使左、右心室相通,称室间孔。第7周末,由于室间隔肌部和心内膜垫的增生以及两个心脏球嵴的延伸,共同形成一个薄膜,将室间孔封闭,这一薄膜叫室间隔膜部。它与室间隔肌部一起形成完整的室间隔,心室被分成左心室和右心室(图8)。

心脏瓣膜的发生 静脉窦进入心房处,每边有瓣状皱褶,名左、右静脉窦瓣。以后其背头侧部分融合成假隔。当静脉窦右角并入心房时,左静脉窦瓣迅速退化并与房间隔合并。右静脉窦瓣头侧部分大部消失,尚存留部分则分为下腔静脉瓣(或称Eustachian瓣)及冠状窦瓣(或称Thebesian瓣)。

心内膜垫融合后,房室管分成左、右房室管。管四周心内膜下方的间充质增生,形成房室瓣。房室瓣与心室壁之间的联系全靠肌性组织索。随后,房室瓣心室面的肌性组织退化而由致密结缔组织所代替,故房室瓣只有结缔组织,表面复以心内膜。房室瓣与心室壁上的小梁(即乳头肌) 间的联系为腱索。在左房室中形成的两个叶状的瓣膜,名为二尖瓣,在右房室管中则形成三尖瓣。

图8 室间隔膜部形成及室间孔闭合(动脉球壁与右心室壁已被切除)

1.主动脉 2.肺动脉 3.右动脉锥嵴 4.左动脉锥嵴 5.室间孔 6.室间隔肌性部游离缘 7.心内膜垫已合并 8.右房室管 9.左房室管 10.右心室 11.左肺动脉 12.主动脉肺动脉隔 13.室间隔 14.室间隔膜性部

在动脉圆锥中,除有两个大的纵行动脉球嵴外,另有两个小嵴。这两个小嵴与大嵴交错排列,当动脉干初劈成主动脉干和肺动脉干时,时各劈成二半。于是肺动脉和主动脉入口处各有一个小嵴和二个大嵴的一半。各自发展成为三个增厚的结缔组织块,其表面以心内膜。随后,由于血流而在每个增厚隆起的上表面凹陷成衣袋状,其袋口朝向动脉端,形成主动脉和肺动脉开口处的半月瓣。

心壁的组织发生 原始心的内皮管发育成为心内膜,而脏层中胚层则发育成为心外膜及心肌层。

初级心内皮管外方的心胶,在以后演变为心内膜的结缔组织。

心肌层在胚胎早期分化为一薄层致密的肌组织及一些疏松小梁伸入心腔,小梁逐步增多,使近心外表面的心肌致密,而近心腔者较疏松,这种情况在低等脊椎动物永久保留;高等脊椎动物在胚胎后期则完全成为致密的心肌。心室中有不规则的肌束,将成为肉柱。心室的心肌较心房的心肌发达,左心室则更明显。心肌在整个心脏中是全部连续的,只有在房室管处有结缔组织分隔。心脏在4周(即4~14体节)时即有心搏动推动血流,但这时的心跳主要是肌纤维的节律收缩现象。数周以后(第3月),方有迷走神经进入心肌,由于有一厚层心胶,故早期的心肌层跳动使心腔变狭,形成泵的作用。

心传导系统的发生 心传导系统在人胚6周中期即已出现,首先发生于房室结的房间隔下缘,通过房室环,延伸至室间隔细胞索中。房室结沿心房隔向背侧心内膜垫后方延伸形成起始于心房的腔静脉窦区,而终止于室间隔边缘的心肌束,称为房室束,以后特化为传导心跳冲动的纤维束。窦房结的发生时间最晚,当静脉窦右角并入右房后,窦房结才开始出现,在人胚第6周时,上腔静脉与静脉窦的连接处增厚。在第9周时(40mm),其增厚处细胞小而密集。含胆碱脂酶的神经也在此处集聚。11周时(70mm),窦房环前内方增厚区的动脉四周聚集形成窦房结。沿终嵴伸向下外方逐步降入心房的心肌层,沿房室束与房室结连结。

- argonauts是什么意思

- argonne是什么意思

- argonne 阿戈讷是什么意思

- argos是什么意思

- argosy是什么意思

- argos 阿尔戈斯是什么意思

- argot是什么意思

- argovie 阿尔高是什么意思

- argue是什么意思

- argument是什么意思

- argus:是什么意思

- argus(或argos)是什么意思

- argyllshire是什么意思

- argyll(或argyllshire)是什么意思

- argyll,archibald campbell, 1st marquess and 8th earl of是什么意思

- arhan是什么意思

- arhat是什么意思

- arhus(或aarhus)是什么意思

- ari是什么意思

- aria是什么意思

- ariadne是什么意思

- ariadne:是什么意思

- ariane 阿丽亚娜是什么意思

- ariane 阿里阿德涅是什么意思

- arianism是什么意思

- ari ara是什么意思

- arica是什么意思

- arid是什么意思

- aridhanari是什么意思

- ariel是什么意思

- aries(the ram)是什么意思

- ariet是什么意思

- arietta是什么意思

- aright是什么意思

- ariha是什么意思

- arikamedu是什么意思

- arikara是什么意思

- arima模型是什么意思

- arimejaya是什么意思

- arin是什么意思

- arin aran是什么意思

- arion是什么意思

- arion:是什么意思

- arioste 阿里奥斯托是什么意思

- ariosto,ludovice是什么意思

- arioviste 阿里奥维斯特是什么意思

- a-ripening是什么意思

- aris是什么意思

- arise是什么意思

- arishita是什么意思

- arisht是什么意思

- arishta是什么意思

- arisimha是什么意思

- arista是什么意思

- arista (aristaka)是什么意思

- aristaeus是什么意思

- aristanema (aristanemi)是什么意思

- aristanemin是什么意思

- aristanemi ⅰ是什么意思

- aristanemi ⅱ是什么意思