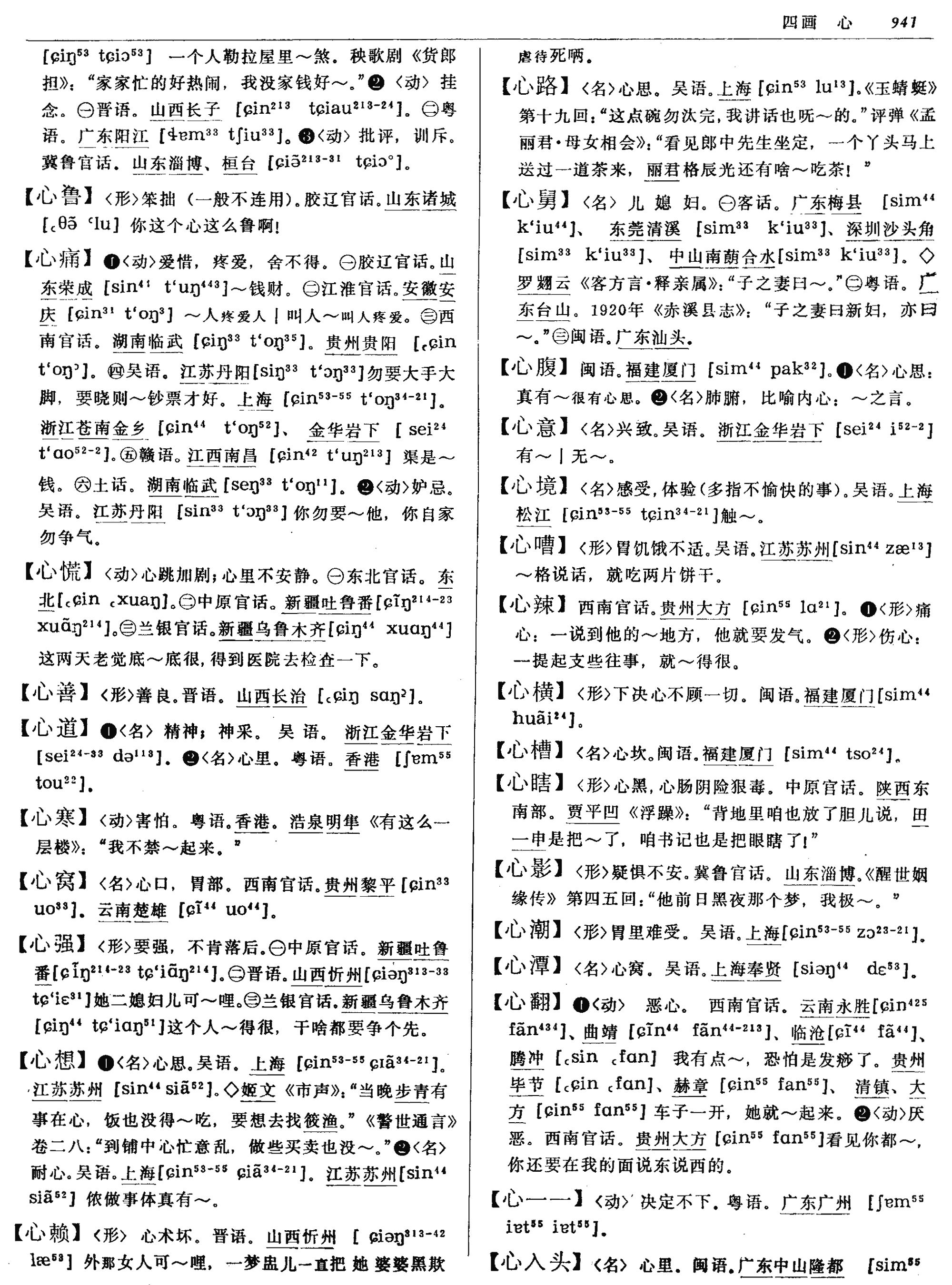

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗、金华岩下〖sei24tߵao52-2〗。

〗、金华岩下〖sei24tߵao52-2〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

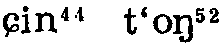

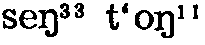

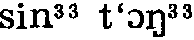

心痛xīn tòng

心口疼痛:贾母幸不成病,惟是王夫人~未痊。(九八·1268)

疼痛

疼(生~;刺~) 痛(痛楚;楚痛;疾痛;肉~;骨~;跳~;发~;负~)

感觉疼痛:痛觉

痛觉和痒觉:痛痒(~相关)

难受或疼痛的感觉:火辣

感到痛苦或疼痛的地方:痛处

酸麻疼痛:辛(辛楚)

酸疼发麻:酸麻

酸疼痛楚:酸楚

又酸又痛:痠痛 酸痛

痛时且觉酸软:痠痛 酸痛

酸疼无力:酸软

人身肌肉过度疲劳或因病引起的酸痛无力的感觉:痠

酸痛之极:酸削

因受伤而疼痛:伤痛

头部疼痛:头疼(~脑热)

因思念而引起的头痛:首疾

头脑眩晕胀痛:头昏脑胀 头昏脑涨 头昏脑闷 昏头胀脑 昏头涨脑

心脏所在部位感觉疼痛:心痛

刺激皮肉而感到疼痛:刺痛

肌肤因受淹渍刺激而疼痛:刺人

高温与皮肤接触感觉疼痛:烫(~手)

因被火烧或鞭打等而产生疼痛的感觉:火辣辣 辣豁豁

烧灼一样的疼痛:灼痛

燥热灼痛:火焦火辣

轻微疼痛的感觉:酸溜溜

隐隐约约的疼痛:隐病 隐伤

感到疼痛:作痛

剩余的疼痛:遗痛 遗恫

大痛之后未全部消失的痛楚:余痛

非常疼痛:疼得要命 痛不可言 痛不可忍 火烧火燎

疼痛之甚:痛煞煞

彻心疼痛:十指连心

疼痛到极点:彻心彻骨

极度疼痛:死去活来

发疼,很疼:生疼

剧烈的疼痛:剧痛

由于某些病症引起的内脏剧烈阵发性疼痛:绞痛

隐隐微痛的样子:阴阴

胀痛的样子:岑岑

疼痛难忍的样子:龇牙咧嘴 龇牙裂嘴 呲牙咧嘴 傞牙俫嘴 露嘴龇牙 雌牙咧嘴 雌牙露嘴 雌牙扭嘴

酸痛剧烈的样子:酸嘶

(疾病、创伤引起的 难受的感觉:疼痛)

另见:痛苦 难受

怜惜

痛(心痛) 心疼 惜惜 靳惜 哀闵 哀怜

怜惜百姓:恤物

怜惜贫苦人:惜贫

怜惜下人:怜下

心里怜惜:疼怜

爱护怜惜:爱恤

宠爱怜惜:娇怜

亲近怜惜:贴燮

抚爱怜惜:抚惜

嗟叹怜惜:嗟矜

伤悼怜惜:闵惜

自我怜惜:自怜

察知其情而怜惜之:怜察 怜鉴

(同情爱惜:怜惜)

痛心

心痛 隐心 恫心 疾心 轸心 腐心 摧藏 摧肝 摧心 崩陨 柔肠寸断 痛心入骨

可恨,痛心:扎心

失望痛心:寒心 心寒

因失望而痛心难过:寒心酸鼻

惭愧痛心:惭痛

伤心,痛心:悼心

悲伤,痛心:悼痛

痛心之至:痛迫 伤心疾首

极为痛心:啮指

(极其伤心:痛心)

惋惜

惜惋

惋惜春光:惜春

表示惋惜:搏髀

用一只手握住另一只手的手腕,表示振奋、愤怒、惋惜等:扼腕

抚摸胸口,表示惋惜、哀叹、悲愤等:抚膺

惋惜的口气:嗨 嗐

令人惋惜:惜(可惜 惜惜) 心痛

为欢乐时光过得快而惋惜:春宵苦短

惆怅惋惜:怅惋 惆惋

懊恼惋惜:懊惜

惭愧惋惜:惭惋

大可惋惜:遗憾

心痛惋惜:痛(痛惜) 疼惜 轸惜

痛惜知音离世:断琴 伯牙绝弦 伯牙绝琴

哀怜痛惜:悯惜

惶惑惋惜:惶惋

伤感惋惜:惆惋

哀伤惋惜:悼惜

哀痛惋惜:悲惜

悲伤惋惜:哀惋

极怅恨惋惜:痛惋

惋惜的样子:嗐声跺脚 嗐声顿脚

着急惋惜的样子:顿足搓手

非常惋惜的神态:摇头顿脚 摇首顿足

(引以为憾:惋惜)

另见:语气 同情 遗憾 失去 爱惜 感叹 可怜

伤心

酸(酸心;酸怀) 心楚 寒心 怆心 怆神 怆情 伤怀 伤绪 伤魂 伤神 神伤 损神 损怀 疚怀 惨怀

因同伴受打击或遭遇不幸而伤心:物伤其类

烦恼伤神:烦伤

忿怒伤心:忿恻

悲痛伤心:痛伤 鼻酸

凄楚伤心:鹤楚

伤心不安:憾怆

非常伤心:大放悲声

彼此都非常伤心:抱头大哭 抱头痛哭

非常伤心和着急:如丧考妣 若丧考妣

极其伤心:心痛 透骨酸心

极度伤心或凄凉:凄绝 凄断

伤心到极点:绝哭 摧绝 心裂肺炸 透骨酸心 痛心拔脑 幽幽凄凄 痛哭流涕 流涕痛哭 恸哭流涕

落泪伤心的样子:揉眵抹泪 抹泪揉眵 抹泪揉眼

极忧愁伤心的样子:额蹙心痛

(极其悲痛:伤心)

心痛

病证名。胸脘部疼痛的统称。出 《灵枢·经脉》。

❶指心前区或心窝部疼痛。《诸病源候论·心痛病诸候》: “心痛者,风冷邪气乘于心也,其痛发,有死者,有不死者,有久成疹(通“疢”,病也) 者。心为诸藏主而藏神,其正经不可伤,伤之而痛为真心痛,朝发夕死,夕发朝死。心有支别之络脉,其为风冷所乘,不伤于正经者,亦令心痛,则乍间乍甚,故成疹不死。”《赤水玄珠·心痛门》: “今之治例,皆非真心痛也,以其在心之部位而名,或心之脉络,或手心主之脉络,……或食伤,或寒伤,或气逆,或痰饮,或死血,或虫,或郁火,皆致痛也。”

❷指胃脘痛。《丹溪心法·心脾痛》: “心痛即胃脘痛。”详胃脘痛有关条。古代文献对心痛有多种记载。如真心痛、厥心痛、九种心痛、冷心痛、热心痛、气心痛、血心痛、食心痛、饮心痛、失血心痛、蚘心痛、虫心痛、大实心痛、悸心痛等。详各条。

心痛

指两乳之中,鸠尾之间,即膻中部位以及左胸部疼痛为主要表现的病证。是中老年妇女常见病。多由心脏阴阳气血偏虚以及寒凝、热结、痰阻、气滞、血瘀等因素而引起。辨证论治:实证:

❶寒凝心脉者,卒然心痛如绞,形寒,冬季易发或加剧,甚则手足不温,冷汗出,短气心悸,心痛彻背,背痛彻心。脉紧,苔薄白。以当归四逆汤(当归、桂枝、芍药、细辛、甘草、通草、大枣)祛寒活血,宣痹通阳。

❷火郁热结者,心中灼痛,口干,烦躁,气粗,痰稠,或有发热,大便不通,舌红,苔黄或糙,脉滑数。以小陷胸汤(黄连、半夏、瓜蒌)加丹皮、赤芍、郁金、蒲黄等清痰泻火,散结活血。

❸气滞心痛者,心胸满闷,隐痛阵阵,痛无定处,时欲太息,遇情怀不畅则诱发或加剧,兼有脘胀,嗳气或矢气后则舒。苔薄或腻,脉细弦。以柴胡疏肝散(柴胡、陈皮、赤芍、川芎、枳壳、香附、甘草)疏调气机,理脾和血。

❹痰浊闭阻者,胸闷如窒而痛,或痛引肩背,气短喘促,肢体沉重,形体肥胖,痰多。苔浊腻,脉滑。以栝蒌薤白半夏汤(栝萎、薤白、白酒、半夏)加干姜、陈皮、白蔻仁以通阳豁痰,温中理气。

❺瘀血痹阻者,心胸疼痛较剧,如刺如绞,痛有定处,伴有胸闷,日久不愈。苔薄舌暗红或有瘀斑,或舌下血脉青紫。脉弦涩或结代。以血府逐瘀汤加五灵脂,蒲黄活血化瘀,通脉止痛。虚证:

❶心气不足者,心胸阵阵隐痛,胸闷气短,动则喘息,心悸且慌,倦怠,乏力懒言。舌淡红体胖边有齿痕,苔薄白,脉虚弱或结代。以保元汤(黄芪、人参、甘草、肉桂)加麦冬、大枣、丹参等补益心气,振奋心阳。若神倦怯寒,遇冷心痛加剧,四肢欠温者属心阳不足,以保元汤加附子、干姜等补益阳气,温通心脉。

❷心阴不足者,心胸疼痛时作,或灼痛,心悸不寐,口干盗汗,大便不畅,舌红少津,苔花剥,中脉细数。以天王补心丹(见虚劳)滋阴养心,活血清热。此外,临床根据发病情况,把突然发作的心痛称为卒心痛;心暴痛持续不解,喘息厥逆者称为真心痛,需积极抢救。心痛时作时止,反复发作者称久心痛。针灸治疗:以心俞、厥阴俞、内关为主穴。气滞血瘀者加膻中、巨阙、太冲;胸阳不振者加膻中、郄门、气海;痰阻胸阳者加肺俞、膻中、丰隆、中脘。调护:

❶患者应使用靠背床,减轻心肺负担。

❷防寒、保暖,防止不良精神刺激。

❸每日应起床作适当活动,以助气血流畅,但避免剧烈运动,防止发生真心痛。

❹心痛频频发作病人及真心痛病人应绝对卧床休息。

❺以清淡富含营养食物为主,忌食辛辣,肥甘、烟酒茶、咖啡等刺激性食物。

心痛

指胸前及上腹部位的疼痛。

❶指心绞痛。

❷指胃脘痛。

心痛xīntòng

病症名。出《内经》。脘部和心前区疼痛的统称。

❶指心绞痛。如《灵枢·厥病》的真心痛、《辨证录》的去来心痛、《医学心悟》的注心痛, 都包括现代所称的心绞痛。

❷指胃脘痛。《丹溪心法》:“心痛, 即胃脘痛。” 详见真心痛、厥心痛、冷心痛、热心痛、气心痛、血心痛、食心痛、饮心痛、虫心痛、注心痛、悸心痛、风心痛、去来心痛、九种心痛等条。

心痛

心痛是以心窝部,膻中或左胸膺部疼痛为主的一种病证。《医学心悟·心痛》:“当胸之下,歧骨陷处,心之部位,其发痛者,则曰心痛。”歧骨陷处即指心窝部而言;膻中位于两乳之中,鸠尾之间,即胸骨后; 左胸膺部即心前区。本病多呈间歇发作,以闷痛,缩窄样痛或压迫样痛为主。疼痛常向左侧臂部,肩胛部放射,偶尔也可向胃脘部、颈部、咽喉部等放射。《素问·藏气法时篇》:“心痛者,胸中痛,胁支满,胁下痛,膺背肩胛间痛,两臂内痛。” 《诸病源候论·心痛病诸候》也说:“心痛者……则乍间乍甚,……其痛引喉是也。”心痛发作时可伴有心悸、短气等症。重者疼痛亦可持续不已,并可见四肢厥冷、汗出、脉微欲绝或结代等阳气暴脱的证候。

病名考证 心痛名出《内经》。该书还将心痛猝然发生者称为“卒心痛”,将痛如锥刺,如有物从后触其心者称为“厥心痛”,将危重之心痛称为“真心痛”。《灵枢·厥病篇》:“真心痛,手足青至节,心痛甚,旦发夕死,夕发旦死。”《灵枢·厥病篇》又根据脏腑兼证的不同,而有肾心痛、胃心痛、脾心痛、肝心痛及肺心痛等名称。《金匮要略》将胸痹、心痛列为一篇加以论述,提示二者之间有着密切关系。《诸病源候论》有久心痛之名。《久心痛候》说:“心为诸脏主,其正经不可伤,伤之而痛者,则朝发夕死,夕发朝死,不暇展治。其久心痛者,是心之支别络,为风邪冷热所乘痛也,故成疹,不死,发作有时,经久不瘥也。” 《医学入门》则认为真心痛和厥心痛有邪犯心君、邪犯心包络之异。《医学入门·心痛篇》:“真心痛,因内外邪犯心君,一日即死;厥心痛,因内外邪犯心之支络。”

古代医家还有将心痛、胃脘痛混为一谈者,如《丹溪心法·心脾痛》说:“心痛即胃脘痛,”《张氏医通》卷五也说:“凡言心痛,都属胃脘。”但不少医家均指出两者必须加以区分。《证治准绳·心痛胃脘痛》说:“心与胃各一脏,其病形不同,因胃脘痛处在心下,故有当心而痛之名,岂胃脘痛即心痛者哉,历代方论,将二者混叙于一门,误自此始。”《临证指南医案·心痛》徐灵胎评注也说:“心痛胃脘痛确是二病,然心痛绝少,而胃痛极多,亦有因胃痛而及心痛者,故此二症,古人不分两项,医者细心求之,自能辨其轻重也。”

本篇专门论述心脏所致的疼痛,心痛指胃脘痛者参见“胃脘痛”条。

病因病机 《内经》认为是邪在心,寒气客于胸中,《素问·五邪篇》说:“邪在心,则病心痛。”《素问·调经论》又说:“寒气处于胸中而不泻,不泻则温气去,寒独留,则血凝泣,凝则脉不通。” 有认为是因君火衰微,大寒触犯心君,阴气上冲所致。如《金匮要略》提出胸阳不展,阴气乘之之说,在《胸痹心痛短气病脉证治》:“夫脉当取太过不及,阳微阴弦,即胸痹而痛,所以然者,责其极虚也。今阳虚知在上焦,所以胸痹心痛者,以其阴弦故也。”《金匮要略心典》在此基础上,进一步阐明:“以虚阳而受阴邪之击,故为心痛。”“心痛彻背,是心气塞而不和”,并认为“有痰饮以为之援。” 《圣济总录·心痛总论》说:“心痛诸疾,有寒气卒客于脏腑卒痛者,有阳虚阴厥痛引喉者;……或因于饮食,或从于外风,中脏既虚,邪气客之,痞而不散,宜通而塞,故为痛也。” 《杂病源流犀烛》认为与七情因素有关,如《心病源流》篇说:“心痛之不同如此,总之七情之由作心痛。”综上所述,心痛的病因可概括为下列几方面:

(1)寒邪犯心: 素体心气不足或心阳不振,复因寒邪侵袭,痹阻脉络,触犯心君,导致心脉气血凝滞,运行不畅而致心痛。《素问·举痛论》:“经脉流行不止,环周不休,寒气入经而稽迟,泣而不行,客于脉外则血少,客于脉中则气不通,故卒然而痛。”又说:“寒气客于脉外则脉寒,脉寒则缩踡,缩踡则脉绌急,绌急则外引小络,故卒然而痛”。

(2) 七情内伤:由于忧思恼怒,心肝之气郁滞,血脉运行不畅,而致心痛。《难经·四十四难》说:“忧悲思虑则伤心。”《三因极一病证方论·内所因心痛证治》:“脏气不平,喜怒忧郁所致,属内因。”《杂病源流犀烛·心病源流》则认为七情除“喜”之气能散外,余皆足令人心气郁结而为心痛。《薛氏医案》也认为肝气通于心气,肝气滞则心气乏。

(3) 饮食不节:长期嗜食高粱厚味,损伤脾胃,脾运失司,不能化生精微,以致痰浊内生,上犯心胸清旷之区,气机不畅,闭阻心脉,发生心痛。《类证活人书·心痛》说:“包络之痛,亦有痰饮停伏,窒碍不通而痛。”

(4)脾肾亏虚: 年老体衰或久病脾肾虚寒,则厥气冲心,发为心痛。《医方类聚》引《助道方》:“脾肾亏虚冷气奔,冲心绞痛体无温。”又肾阳不足则不能鼓舞心阳,心阳不振,无力推动气血运行,以致血脉痹阻,发生心痛;肾阴不足,则水不涵木,又不能上济于心,因而心肝火旺,更致阴血耗伤,心脉失于濡养,亦致心痛。

(5)气血不足:劳倦内伤或久病之后脾胃虚弱,气血生化之源亏乏;或失血之后,经脉气血不充,心失所养。心气不足,又无力推动气血循经脉运行,以致气滞血瘀,发生心痛。《玉机微义·论心痛有热厥寒厥不同》:“有病久气血虚损,及素作劳羸弱之人患心痛者,皆虚痛也。”

分类 根据病情轻重,发病特点不同,而有真心痛、厥心痛、暴心痛、久心痛之分。根据病因不同,又可分为虚证和实证两大类。虚证心痛包括气虚、血虚、阴虚、阳虚等。实证心痛包括寒邪犯心,火邪犯心,痰浊痹阻,气滞血瘀等。

辨证要点 虚证心痛: 气虚者,以心痛伴神疲乏力,语言低微,心悸短气,食少便溏,舌质淡,脉细弱为特征;阳虚者,以心痛伴身寒肢冷,腰膝痠软,夜尿频数,短气心悸,舌质胖, 脉微细为特征;血虚者,以心痛频作,面色㿠白,头晕目花,心悸乏力,舌质淡,苔薄,脉细无力为特征;阴虚者,以心痛伴虚烦少寐,心悸盗汗,或腰膝痠软,头晕目眩,舌质红,脉细数为特征。

实证心痛;寒邪犯心者,以怕冷、遇冷风则心痛尤甚,舌淡苔白,脉弦而迟为特征; 痰浊痹阻者,以心胸闷痛,身重,苔腻脉滑等为特征;气滞血瘀者,以刺痛或胀痛,舌质暗有瘀点,脉细涩为特征。但临床每多虚实夹杂,本虚标实之证。

病证鉴别 心痛应与胸痛、胃脘痛鉴别。胸痛的范围较广,凡歧骨之上的疼痛均属胸痛。心痛的范围较窄,仅指心窝部、膻中或左胸膺部疼痛而言。胸痛常与呼吸、咳嗽有关,疼痛常呈持续性。心痛往往与寒冷、饱餐、激动等有关,时间一般较短暂,多呈间歇发作,且可向肩背等部放射。胃脘痛位于心窝部之下,多伴有泛酸、胀满等证,心痛则多伴胸闷、心悸、短气等证。

治疗原则 早在《内经》就有记载。《灵枢·五味》篇说:“心痛宜食……杏、薤,” 《金匮要略》以瓜蒌薤白白酒汤、乌头赤石脂丸等宣痹化痰,通阳逐寒之剂治疗胸痹心痛;《世医得效方》以苏合香丸芳香温通之剂治卒暴心痛等。此外应用活血化瘀方药治疗心痛的文献也甚多,如《卫生宝鉴》用失笑散治心气痛不可忍;刘完素用金铃子散治气滞心痛; 《证治准绳》以大剂桃仁、红花、失笑散等治疗心痛;《时方歌括》用丹参饮治疗心腹诸痛,以及《医林改错》用血府逐瘀汤治胸不任物等。这些方法为近来运用活血化瘀、芳香温通、宣痹化痰等方药治疗心痛之先河。

本病虽有虚实之分,然而临床则以本虚标实为多见。脏腑亏损,阴阳失调是本,尤以心气不足、心阳不振更为主要,气阴两虚亦非少见;心脉痹阻,气血运引不畅为标,又以气滞血瘀或痰浊痹阻为多,因而对本病的治疗则应虚实并治,标本兼顾。培本主要有益气温阳,养阴补血等法,以调理脏腑气血之功能,治标主要有理气活血、通阳宣痹、散寒化饮等法,以逐邪通脉。有时还须采取急则治其标,缓则治其本的治疗原则。

心痛发作时,除及时治疗外,还应保持安静。平素则应注意生活调摄,避免过度疲劳及精神刺激,力戒烟酒及浓茶等刺激物,饮食宜清淡,食之勿过饱,亦可做一些适宜的锻炼,如气功、太极拳、散步之类。

现代医学中冠状动脉粥样硬化性心脏病和其他疾病引起的心绞痛,以及急性心肌梗塞等多类似于本病。近来实验研究证明,很多活血化瘀药及某些益气养阴药对实验性心肌缺血有保护作用。可扩张冠状动脉,增加冠脉流量,降低心肌耗氧量。某些芳香温通药有解除冠状动脉痉挛的作用。

心痛xīn tòng

❶precordial pain

❷epigastralgia; cardialgia; cardiac pain

- 中华民国史2是什么意思

- 中华民国史20是什么意思

- 中华民国史21是什么意思

- 中华民国史22是什么意思

- 中华民国史23是什么意思

- 中华民国史24是什么意思

- 中华民国史25是什么意思

- 中华民国史26是什么意思

- 中华民国史27是什么意思

- 中华民国史28是什么意思

- 中华民国史29是什么意思

- 中华民国史3是什么意思

- 中华民国史30是什么意思

- 中华民国史31是什么意思

- 中华民国史32是什么意思

- 中华民国史33是什么意思

- 中华民国史34是什么意思

- 中华民国史35是什么意思

- 中华民国史4是什么意思

- 中华民国史45是什么意思

- 中华民国史46是什么意思

- 中华民国史47是什么意思

- 中华民国史48是什么意思

- 中华民国史49是什么意思

- 中华民国史5是什么意思

- 中华民国史50是什么意思

- 中华民国史51是什么意思

- 中华民国史52是什么意思

- 中华民国史53是什么意思

- 中华民国史54是什么意思

- 中华民国史55是什么意思

- 中华民国史56是什么意思

- 中华民国史57是什么意思

- 中华民国史58是什么意思

- 中华民国史59是什么意思

- 中华民国史6是什么意思

- 中华民国史60是什么意思

- 中华民国史61是什么意思

- 中华民国史62是什么意思

- 中华民国史63是什么意思

- 中华民国史64是什么意思

- 中华民国史65是什么意思

- 中华民国史66是什么意思

- 中华民国史67是什么意思

- 中华民国史68是什么意思

- 中华民国史69是什么意思

- 中华民国史7是什么意思

- 中华民国史70是什么意思

- 中华民国史71是什么意思

- 中华民国史72是什么意思

- 中华民国史73是什么意思

- 中华民国史74是什么意思

- 中华民国史75是什么意思

- 中华民国史8是什么意思

- 中华民国史9是什么意思

- 中华民国史事件人物录是什么意思

- 中华民国史 人物传是什么意思

- 中华民国史 大事记是什么意思

- 中华民国史稿是什么意思

- 中华民国史纲是什么意思