心房颤动

一种循环系统疾病,由心房内的起搏点极快而不规则地发出冲动,每1 min达350~600次,而心室只接受一部分心房传下的冲动,故心室率110~160次/min,节律不规则。心电图显示窦性P波消失,代之以大小、间隔、形态不一的心房颤动波(f波),每1 min 350~600次,在V1、Ⅱ、Ⅲ、aVF导联中明显。可用洋地黄类药物,毛花甙C 0.4 mg稀释后静脉注射。

心房颤动auricular fibrillation

系心房失去整体收缩能力,各部分发生极快而细的乱颤。每分钟达400~600次,为常见的一种心律失常。心房颤动绝大多数发生在器质性心脏病病人。表现有心悸、不安、头晕、昏厥等。心电图检查有诊断意义。治疗:应用洋地黄制剂,如用3~5日无效可用电转复;绝对卧床休息、对症等。

心房颤动atrial fibrillation

为房性异位性快速心律失常之一。可能由多发性折返激动所致。多见于器质性心脏病、甲状腺机能亢进等。患者有心悸、胸闷、气急,可引起心力衰竭及血栓栓塞症。心电图P波消失,代之以快速而极不规则的颤动波,每分钟350~600次。心室率多为140~180次。治疗以洋地黄、抗心律失常药及电复律为主。

心房颤动

心房颤动是房性异位性快速心律失常之一。房内肌纤维出现不协调的乱颤,每分钟400~600次,仅一部分传入心室。心室搏动快而不规则,每分钟120~160次,是常见的心律失常之一。可为阵发性或持久性,前者发作不定时,后者持续6个月以上。

心房颤动多发生在有器质性心脏病者,以风心病二尖瓣狭窄最常见。次为冠心病、高心病、甲状腺功能亢进。亦可见于缩窄性心包炎、心肌病、心肌炎等。胸腔或心脏外科手术后,肺炎或其他急性感染和洋地黄中毒也可引起。约5~6%的患者(多为阵发性)无心脏病证象,称为“特发性”或“良性”心房颤动。

发病机理有以下三种学说:

(1) 环形运动学说: 心房内激动受阻于局部传导阻滞区,而沿另一方向进行,当绕道回至原阻滞处时,该处已恢复应激,激动乃沿环行通道循环不止。且以这一环行通道作为“母环”,发出“子波”激动心房。由于母环及子波发出的规律不整,形成快而不规则的冲动。此说提出较早,但不能解释所有心房颤动的发生。

(2) 异位起搏点学说: 将乌头碱注入动物心房之一处可以引起心房颤动,故认为心房内有一异位起搏点,发出快速而不规则的冲动,同时伴心房肌的不应期缩短,传导途径与速度多变,引起心房颤动。也有认为是心房内有多个异位起搏点同时发放冲动引起心房颤动。目前支持此说者较多。

(3) 心房内多处微折返学说: 由于生理或病理原因,心房肌复极不一致,在心房内发生多处折返,引起快速不规则激动,形成心房颤动,此说可以解释为何心房颤动发生后得以持续。

临床表现与原有心脏病代偿程度和心室率有关。轻者可仅有心悸、乏力、气促,心前区不适,重者可致晕厥、急性肺水肿、心绞痛或心原性休克; 是心房失去辅助心室充盈的收缩作用,以及心室舒张期缩短,引起心室充盈不足,排血量降低所致。阵发性心房颤动的自觉症状常较慢性的明显。体检心律、脉搏不规则,心音、脉搏强弱不等,心室率大多在每分钟120~160次之间。某些心搏因排血量少不足以引起桡动脉搏动,表现为脉搏短拙,当心率每分钟低于70次或超过160次时,心律不齐可不明显。伴有高度房室传导阻滞或经洋地黄治疗者心室率可少于每分钟60次。心房颤动患者易有房内附壁血栓形成及脱落而引起动脉栓塞。

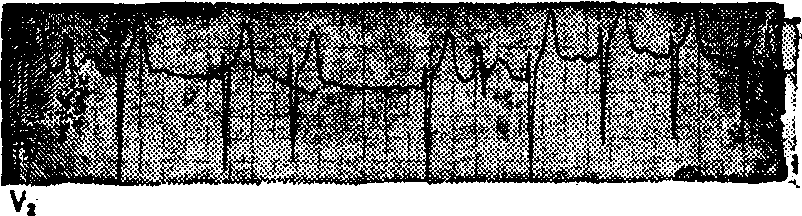

心电图特征: 窦性P波消失,代之以大小形态及规律不一的颤动波(f波),频率每分钟400~600次,心室率不规则,约每分钟120~160次,是心房激动在房室交接处内形成隐匿传导所致。f波在风心病二尖瓣病变或甲状腺功能亢进者较粗大,而在冠心病者低小。QRS波群形态与窦性时同,但心室内差异传导常见,特别在长间歇后提早的心搏中易于发生,因右束支不应期长于左束支,QRS波群多呈右束支传导阻滞型。心房颤动可伴发完全性房室传导阻滞,心室率慢而规则。预激综合征伴发心房颤动时心室率可快至每分钟200次以上,QRS波群多数具有心室预激波(图1、2、3)。

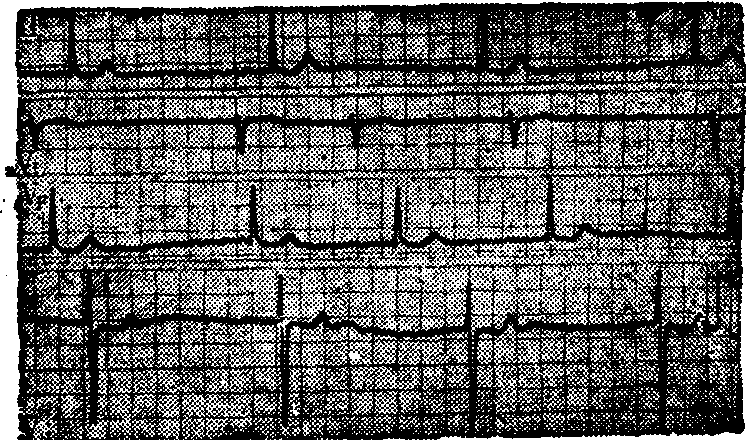

图1 心房颤动

P波均消失,代之以形态、振幅和间距不等的心房颤动波(f波),心室律绝对不规则。由于受心房颤动波的影响,T波振幅及形态亦不一致。

图2 心房颤动伴高度房室传导阻滞

P波消失代之以f波,心室率慢,平均每分钟40次,Ⅱ和V4导联中心室律相对规则,符合心房颤动伴高度房室传导阻滞。

图3 心房颤动伴室内差异传导

P波消失,代以f波,心室律不规则。第二个和第七个QRS波群为室内差异传导,均发生在长间歇后提早的心搏,其后无代偿间歇。

心律快而不规则,心音强弱不一,并有脉搏短拙者应考虑心房颤动。如心电图中显示有f波,诊断可确立。合并心室内差异传导者须与室性异位搏动相鉴别,前者特点为:

❶畸形的QRS波群多发生在长间歇后提早的心搏时,往往呈右束支传导阻滞型,起始向量与正常下传者相同;

❷无固定配对间期,其后也无代偿间歇;

❸心室率偏快。预激综合征并发心房颤动时须与室性心动过速鉴别,但前者心室律不规则,如能辨认出预激波有助于判别。合并完全性房室传导阻滞或非阵发性交接处性心动过速时,心室律变为规则,但根据f波的特征不难作出诊断。病因治疗极为重要。如甲状腺功能亢进,急性心肌炎等未能控制,心房颤动也难于消除。

(1) 心房颤动的处理:偶发的心房颤动,心室率如不过快,可嘱暂时休息,给予适量镇静剂,无须特殊治疗。心室率快并已有器质性心脏病或心力衰竭者,宜用洋地黄类药物控制心室率,使休息时心率每分钟60~70次,轻体力活动时不超过90次。给药途径与速度根据症状轻重和心率而定,心率减慢后改用维持量(见“心力衰竭”条)。单独应用洋地黄类药物不能满意控制心室率时,可加用心得宁或心得安等β受体阻滞剂,或异搏定。此二类药物均有减弱心肌收缩力的作用,应注意掌握剂量。少数患者用洋地黄后可转为窦性。对有转复窦性心律的指征者,可考虑转复心律。

(2) 心房颤动的转复: 转复为窦性心律能增进心搏量,并可减少栓塞机会。下列情况应予考虑:

❶心房颤动持续一年以内,心脏病变较轻或已作过二尖瓣分离术者;

❷二尖瓣手术后发生的心房颤动,经2~3周未消失者;

❸甲状腺功能亢进已控制而仍有心房颤动;

❹近期有栓塞史者。以下情况不适于转复:

❶心房颤动而心室率缓慢者 (除外药物影响);

❷心房颤动已持续2~3年或更久者;

❸心脏明显增大或有明显心力衰竭者;

❹易复发者。方法:

❶电复律(见“心脏电复律”条);

❷药物复律,主要用奎尼丁。心室率过快或有心力衰竭者应先予控制或纠正。近期有栓塞史者宜先用抗凝剂6~8周。开始先给奎尼丁0.2g,每2小时一次共5次。每次给药前测心率和血压,早晚各记录心电图一次。若未转复亦无毒性反应,可重复上述剂量一日。如仍无效,每隔二日增加分剂剂量0.1g,每次分剂剂量最大不超过0.4g。如治程中转为窦性应即改用当时分剂剂量,每6小时一次,以后可试用每8~12小时一次维持数月或更久。用奎尼丁无效或出现心率过缓、Q-T间期延长(>0.50 s),QRS时限延长25%以上,血压显著下降,或出现室性异位心律,应立即停药。QRS时限明显增宽者给以克分子乳酸钠溶液静脉注射,出现室性异位心律可皮下注射阿托品,Q-T间期显著延长伴扭转型室性心动过速发作者,静脉滴注异丙基肾上腺素。奎尼丁无效或有毒性反应可改用普鲁卡因酰胺口服,每2小时一次,每次0.5g,共5次,如1~2天无效、将单次剂量递增为0.75~1g。有效后改为每6~8小时一次,如单次剂量达1 g而仍无效即停用。近年来用乙胺碘呋酮200~600mg,每日二次口服复律,部分病人获得转复,有效后给予维持剂量每日200mg。

(3) 心房颤动复律后常需用药预防复发,以奎尼丁为首选,其次为普鲁卡因酰胺。少数病人如甲状腺功能亢进控制后或二尖瓣手术后用药1~2周,可以停药,其他患者须长期维持。

心房颤动atrial fibrillation

又称心房纤颤。是房性异位性快速心律失常之一。由于心房各部的传导性和不应期失去同步,房内肌纤维出现不协调的乱颤,其发生机制有异位起搏点学说、环行运动学说、房内多处微折返学说。心电图特点为:

❶窦性P波消失,代之以大小、形态及规律不一的颤动波(f波),频率在400~600次/min。

❷心室律不规则,每分钟为120~160次。

❸在房室交界处内易形成隐匿传导。

- 张咨稽停义兵案是什么意思

- 张咪是什么意思

- 张品南是什么意思

- 张品山是什么意思

- 张哂是什么意思

- 张哲琛是什么意思

- 张哲舆是什么意思

- 张唇植髭是什么意思

- 张唊子是什么意思

- 张唐卿是什么意思

- 张唐英是什么意思

- 张唐转戏僧文鉴是什么意思

- 张唯一是什么意思

- 张唯圣是什么意思

- 张商是什么意思

- 张商英是什么意思

- 张商英《咏五台山东台》是什么意思

- 张商言是什么意思

- 张啦蛙子是什么意思

- 张啬庵是什么意思

- 张啸林是什么意思

- 张善与是什么意思

- 张善佐是什么意思

- 张善余是什么意思

- 张善同是什么意思

- 张善城是什么意思

- 张善堂是什么意思

- 张善夫是什么意思

- 张善子是什么意思

- 张善学是什么意思

- 张善安是什么意思

- 张善宝是什么意思

- 张善庆(1)是什么意思

- 张善庆(2)是什么意思

- 张善成是什么意思

- 张善果是什么意思

- 张善渊是什么意思

- 张善琨是什么意思

- 张善贞是什么意思

- 张善通是什么意思

- 张善铭是什么意思

- 张喜是什么意思

- 张喜发误伤朱顺高案是什么意思

- 张喜才是什么意思

- 张喜武是什么意思

- 张喜贵是什么意思

- 张嗣初是什么意思

- 张嗣泉是什么意思

- 张嗣瀛是什么意思

- 张嘉是什么意思

- 张嘉佳是什么意思

- 张嘉和是什么意思

- 张嘉庆是什么意思

- 张嘉森是什么意思

- 张嘉玲是什么意思

- 张嘉璈是什么意思

- 张嘉真是什么意思

- 张嘉祐是什么意思

- 张嘉祥是什么意思

- 张嘉禄是什么意思