循环系统xún huán xì tǒng

人或某些动物体内心脏、血管、血液等组成的系统。1935年张崇熙《解剖学·绪论》:“人体系统,约可分为九种:

❶ 骨骼系统;

❷ 肌肉系统;

❸ 消化系统;

❹ 循环系统;

❺ 呼吸系统;

❻ 排泄系统;

❼ 神经系统;

❽ 生殖系统;

❾ 内分泌系统。”

循环系统circulatory system

人和脊椎动物输送血液和淋巴的一套封闭管道的总称。蜜蜂是开放式循环系统,血液除通过背血管外,直接流到体腔内各部分组织中。背血管后端封闭,分成后部心脏和前部动脉两部分,前端开口于头腔脑下。心脏是循环系统的搏动机构,由5个心室组成,每个心室两侧都有一对心门,是血液的入口处,其边缘向内褶入,形成具有阀门作用的心门瓣,防止进入心室的血液倒流;心脏的肌肉壁有节奏地搏动,驱使血液向前流动。动脉仅是引导血液向前流动的简单血管,从心脏的第一心室开始,向前延伸入头部,动脉进入并胸腹节后形成一系列短促的弯曲,与结缔组织鞘紧束在一起。(见图)

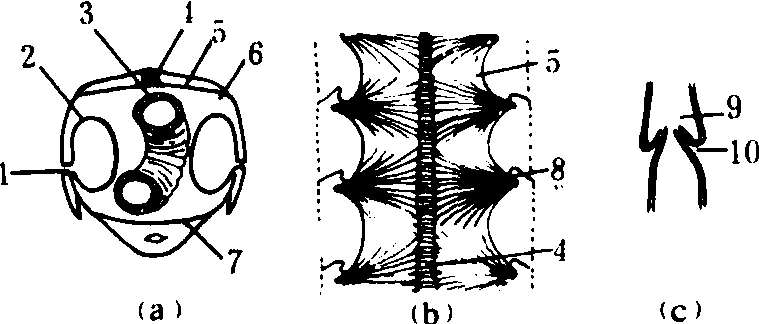

蜜蜂的体腔、膈、心室

(a)腹节的横切面;(b)从下面看靠在腹背板上的背膈和心脏的一部分;(c)通过一对心门的心脏纵切面

1.气门; 2.气囊管;3.中肠;4.心脏;5.背膈; 6.体腔(充满血液); 7.腹膈;8.肌肉;9.张开的漏斗状心门开口;10.心门 (仿Snodgrass)

背膈是分隔血流和支持心脏的薄膜,横过第3到第7腹节腹腔上部,共有5对扇形微细的肌纤维束附着在背板前缘的两边,背膈肌延伸到心脏,在心脏周围分为有许多分支的纤维。背膈肌有节奏地收缩,使背膈向朝前的方向搏动,有协助心脏驱动血流的作用。

在腹面的神经束上面有腹膈,从后胸伸到第7腹节。腹膈的肌肉更强健,并且向后搏动,推动血液回流。

新鲜血液从位于头部的背血管口喷出,直接在体腔中流动,把内脏器官都浸在血液里,将养分输送给各器官。同时又将各器官的代谢废物输送到马氏管等排泄器官;然后,血液又流回背血管后部的心门进入心室。蜜蜂的血液由血浆和血球组成,呈琥珀色。(见血淋巴)

循环系统circulatory system

担负动物体内营养及代谢物运送(并可作其与环境通道)的器官系统。昆虫的循环系统由中胚层发生,包括一条纵贯于背血窦的背血管(前端为动脉,后端为心脏)、位于各附器基部的辅搏器和运行于整个血腔(包括背血窦、腹血窦和围脏血窦三部分)内的血淋巴。在血腔的某些部位还有围心细胞和绛色细胞。因昆虫各类器官及组织浸浴于血淋巴中,可直接与血淋巴交换气体、水分和各种无机及有机化合物,故属开放式循环。

组成 循环器官由背血管和辅搏器组成。

背血管 是背中线下和背膈之上、从腹部末端向前延伸至头顶的细长管道,由肌肉纤维和结缔组织构成(图1)。一般分为3种类型:❶仅为一直管,没有明显膨大的心脏,见于缨尾目、革翅目、鞘翅目及双翅目幼虫;

❷有一连串膨大的心脏,见于直翅目、蜉蝣目、鞘翅目及双翅目等;

❸前后端有管状分支,见于蜚蠊目、螳螂目、鳞翅目、部分蜉蝣目及双翅目等。心脏由背血管后段成串膨大的心室组成,是推动血淋巴循环的主要搏动器官。心室数目一般在10个左右,如家蚕有8个,家蝇有3个,虱目和食毛目及绿蝽只有1个,多的如蜚蠊有11个,铗尾虫有10个。每个心室两侧有一对心门,其边缘向内延伸形成心门瓣(双翅目幼虫则缺少)。心脏后端封闭,少数种类(如大蚊、幽蚊等)心脏后端还有一心门。动脉是后端连接心脏、前端开口于脑与食道间的细长管道。

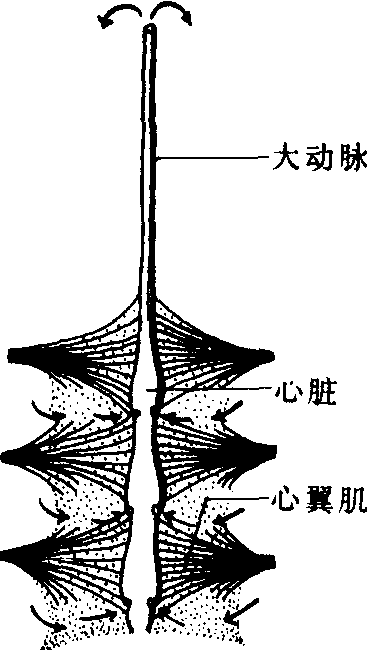

图1 昆虫背血管模式图

(仿R.E.Snodgrass)

辅搏器 是促进血淋巴在虫体一定部位(如触角、翅和附肢)内循环的辅助器官。多为肌肉控制的膜质管状囊状或瓣状结构。以肌纤维组成的背膈和腹膈的收缩控制血淋巴在血腔内的流动方向,亦属辅搏器。多数昆虫在背膈和腹膈的侧缘有孔隙,使背血窦、围脏窦和腹血窦三者间的血淋巴相互流通。无孔隙的昆虫(如蝗虫)则通过后端孔隙进行流通。

心脏的搏动和血淋巴循环 由于心脏有节奏地搏动,背膈和腹膈的波动及辅搏器的运动,血淋巴在血腔和背血管内作定向流通。昆虫依靠气管系统供氧而不依赖血淋巴。心脏的搏动速率受内外条件影响而变化,有时暂停搏动对生命亦无妨碍。将蜚蠊若虫腹部心脏部分除去,血细胞不再在血腔内运行,但仍能蜕皮。心脏的舒张和收缩,主要由于心脏壁肌及结缔组织的弹性。扇状翼肌是背膈的组成部分,位于各心室两侧,但与心脏搏动无关。

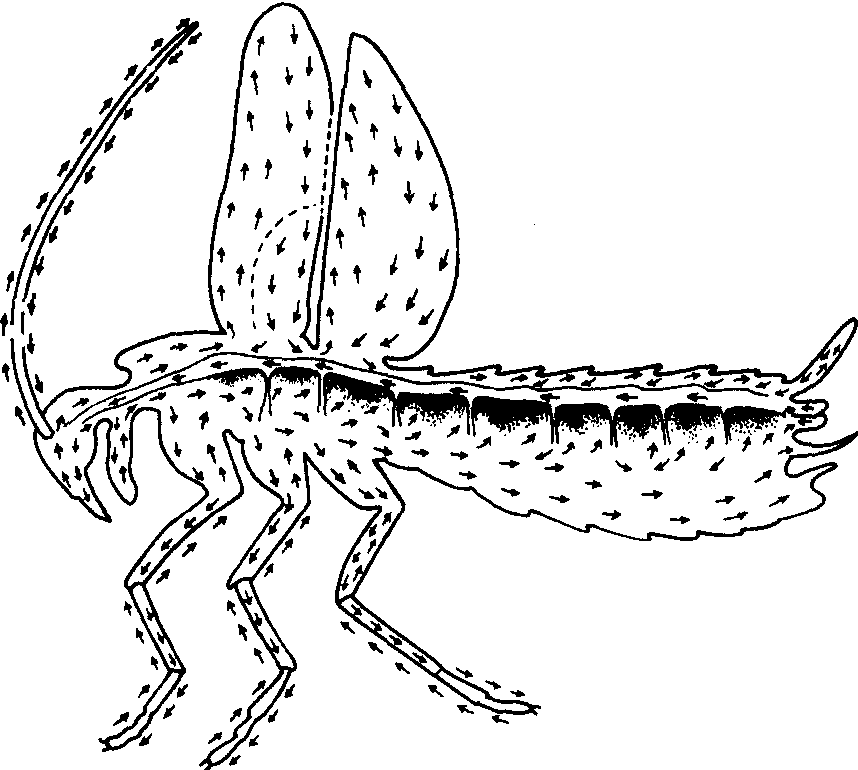

图2 昆虫血淋巴的循环途径图解

(仿Lores)

血窦内的血淋巴因心室舒张可经心门吸入心室。心室自后端向前形成收缩波浪,将血淋巴向前推进,经动脉压入头部。前端的较高血压迫使血淋巴向血腔后端流动。触角基部的辅搏器将部分血淋巴吸入触角进行循环。胸腔内的血淋巴,部分进入腹血窦,又入胸足循环而流回胸腔;部分由辅搏器吸入翅的前缘脉,经后缘翅脉返回胸腔;而大部分血淋巴则被导入腹血窦。在腹膈由前向后波状运动的推动下,血淋巴一面向后流动,同时通过腹膈两侧及后端孔隙进入围脏窦。同样由于背膈自后向前的波状运动,驱使血淋巴向前流,并通过背膈两侧及后端的孔隙进入背血窦,如此循环往复(图2)。

循环系统circulatory system

动物体内供血液和淋巴流通的封闭式管道系统,包括互相连系的心血管系和淋巴管系。心血管系由心脏和血管组成; 淋巴管系是静脉的辅助管道。心脏的节律性收缩和舒张推动血液和淋巴在体内循环。

无脊椎动物的循环系统 单细胞动物、海绵动物、腔肠动物和扁形动物均未形成特殊的循环系统。纽形动物开始出现简单的闭管式循环: 具有一背血管和两侧血管,以横血管相连,无心脏,血液流动是借体壁肌及血管的收缩实现的,但方向不定。环节动物有完善的闭管式循环,主要靠背血管和连接背、腹血管的4对具心瓣的环血管——心的节律性舒缩推动血液循环。背血管主要收集第14节以后的肠背血管和壁血管的血液向前流动,分布于食管、咽和脑等处,大部分经心入腹血管,向后流动至每节体壁、肠和肾管等处,在体壁进行气体交换后,氧合的血液再流入背血管重行循环。

软体动物为开管式循环,微血管和部分静脉是由假体腔扩大而成,无血管壁,称血窦。心脏位于围心腔内,由一心室和一心耳(多数腹足类),或一对心耳(瓣鳃类和头足类的二鳃亚纲),或两对心耳 (四鳃亚纲)组成。血液自心室压入动脉,再进入组织间的血窦中,然后汇入心耳。但头足类的乌贼则为闭管式循环,以保证具有较高的血压和较快的血流。昆虫也是开放式循环,血液充满于整个体腔中,故其体腔又称血腔,一切器官均位于其中。如蝗虫的循环系统是由后段的心脏和前段的主动脉构成;心脏为一串膨大的构造,叫心室,多至8个; 心室两侧均有心孔与血腔相通,血液由此回归心室; 心孔上及心室之间有瓣膜,以防血液倒流; 每心室自后向前顺次舒缩,将血液经主动脉运至头腔,再经两侧向后流入血腔。

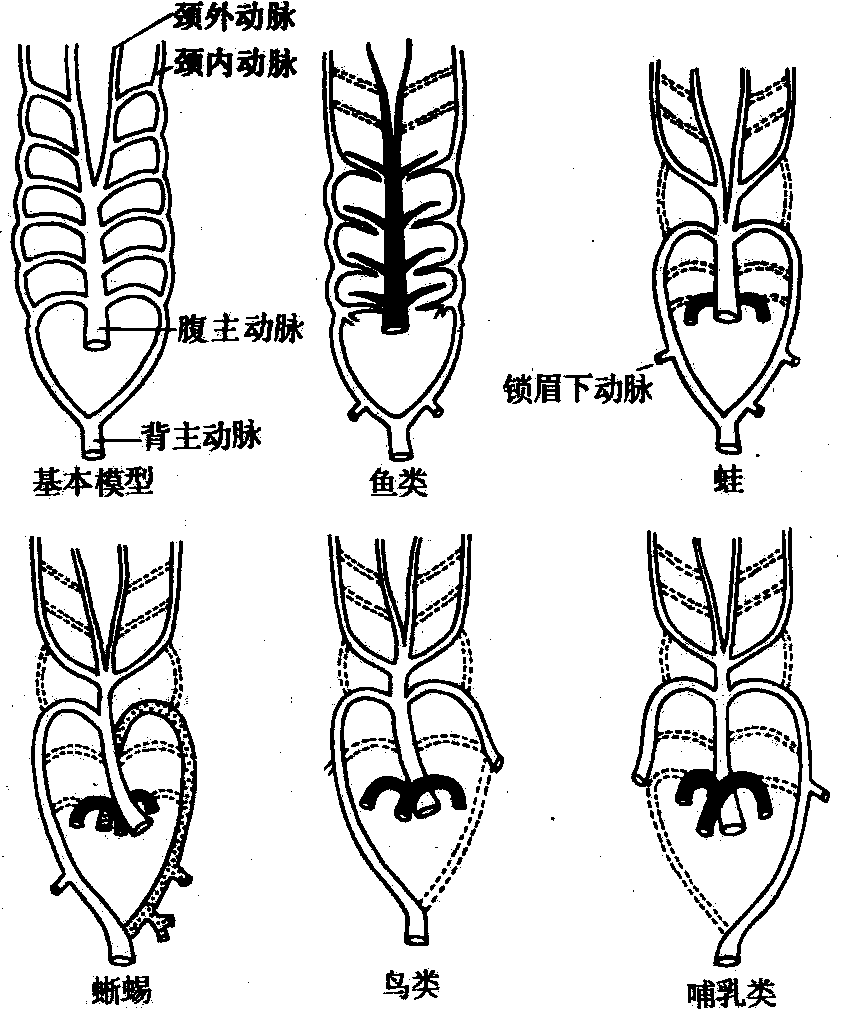

脊椎动物的循环系统 脊椎动物血液循环的发展与鳃呼吸转变为肺呼吸有关,表现为循环压力的不断提高,和动、静脉血的逐步分流。

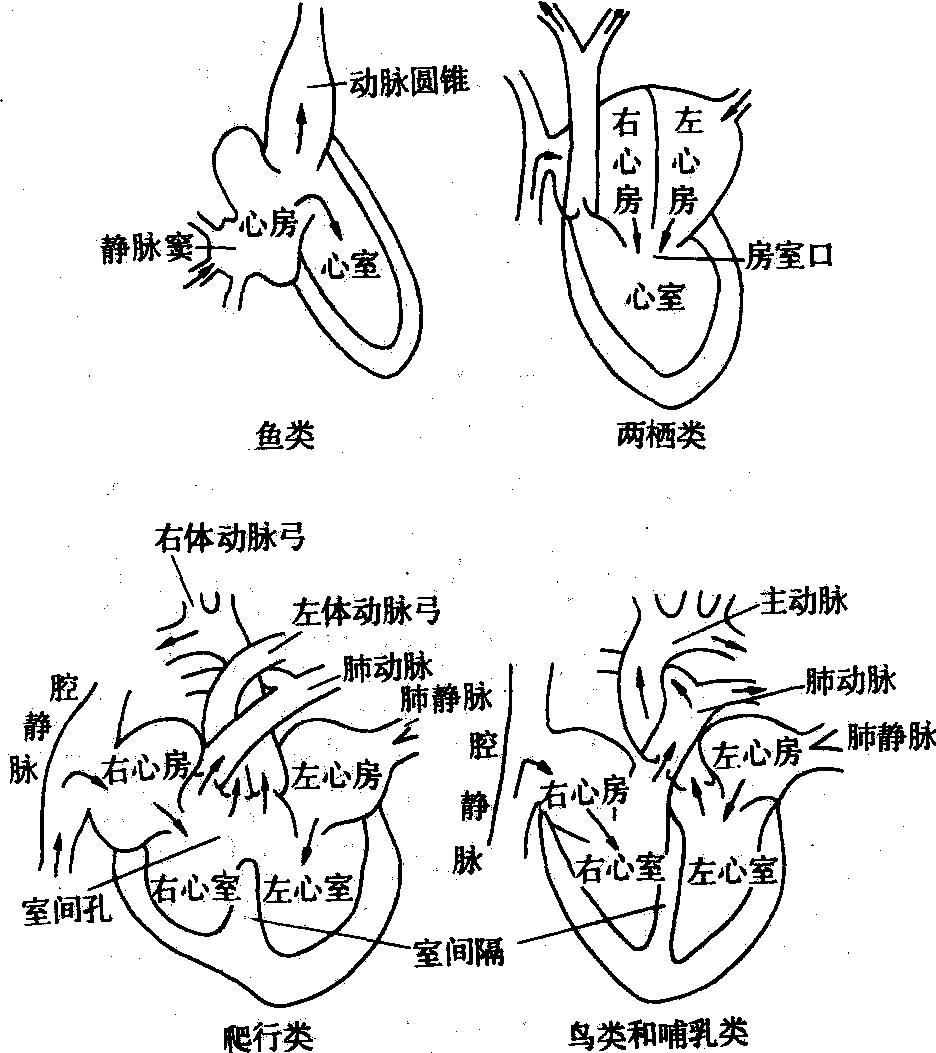

心脏的进化 鱼类的心已演化为静脉窦、心房、心室和动脉圆锥四部。两栖类随着肺的发育,心房被房间隔分为左、右两部,体静脉的血由静脉窦入右心房,左心房接受肺静脉已氧合的血,经共同的房室孔进入单个心室。因心室内有许多肉柱,动脉圆锥内具有螺旋瓣,可减少动、静脉血液大量混合,有分流血液的作用,以保证富氧的血供应头部。爬行类的心由于静脉窦和动脉圆锥分别并入心房和心室,发展为两心房和一心室,而鳄的心室已有较完整的室间隔分为左右两室,但仍留有室间孔相通,故血液混合的程度较小。鸟类和哺乳类的心已具备完整的房、室间隔,而分为两心房和两心室; 主动脉接受左心室的动脉血,肺动脉接受右心室的静脉血,各不相混(图1)。

图 1 脊椎动物心脏比较

动脉弓的演变 鳃呼吸的脊椎动物,有一条腹主动脉和两条背主动脉,背、腹主动脉之间在咽部有左右成对的一系列动脉弓相连,每对弓上发出入鳃动脉至鳃,形成毛细血管网,血液在此进行气体交换,然后由出鳃动脉注入背主动脉,分布全身。动脉弓在脊椎动物各纲胚胎中一般为6对。在系统发生过程中,动脉弓出现不同的改变。鱼类的弓Ⅰ因无鳃动脉发生,而分出一颈外动脉分布于上、下颌,和一颈内动脉分布于脑、眼,多数鱼类的弓Ⅰ在颈外动脉分出处之后趋于消失,弓Ⅱ也消失,弓Ⅲ保留,血液经此弓流入颈内动脉。两栖类的弓Ⅰ、Ⅱ在胚胎期已消失,通常只保留弓Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ; 弓Ⅲ形成颈总动脉,并分出颈外和颈内动脉,弓Ⅳ两侧均保留,形成双主动脉弓,发出分支至前肢,向后与背主动脉连接; 弓Ⅴ仅保留于有尾两栖类,与背主动脉相连; 弓Ⅵ随着肺的出现,腹段形成肺动脉,背段成为动脉导管,与主动脉相连。爬行类、鸟类和哺乳类的弓Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ退化,弓Ⅲ形成颈总动脉。弓Ⅳ在爬行类两侧均保留,唯右弓上发出锁骨下动脉与颈动脉形成总干,两弓向后汇合于主动脉; 鸟类的左弓消失,仅其基部保留形成左锁骨下动脉; 哺乳类则相反,右弓消失,左弓保留,弓Ⅵ形成的肺动脉干,因动脉导管于出生后封闭而与主动脉分离(图2)。

图 2 脊椎动物动脉弓的演变

(黑色部为静脉血,点部为混合血,虚线示消失的血管)

静脉系的变化 鱼类的静脉系有几条主要血管:❶一对前主静脉。运送头颈部的血液回心;

❷一对后主静脉。运送肾和生殖腺的血液,

❸同侧前、后主静脉。各汇合成总主静脉(古维尔氏管);

❹一对外侧腹静脉。由腹鳍的髂静脉和泄殖腔静脉汇合而成,经腹壁两侧前行,中途接受来自胸鳍的臂静脉,注入总主静脉;

❺肾门静脉。是尾静脉与原肠下静脉失去联系而与旧后主静脉相接,后者又在肾头端中断所形成。该静脉发出入肾静脉进入肾,通过肾的毛细血管网,经肾静脉注入同侧的新后主静脉;

❻肝门静脉。来自胚胎的卵黄静脉或肠下静脉,后者向前成为肝门静脉,收集胃、肠、胰、脾的静脉分两支入肝,再分支成肝窦,最后集合成肝静脉进入静脉窦。两栖类的后主静脉前段大部分消失,被肠下静脉前段所形成的后腔静脉代替,接受肾静脉和肝静脉的血液注入静脉窦; 外侧腹静脉前段消失,然后联合成一条腹侧腹静脉,接受后肢髂静脉的血液注入肝门静脉,也与肾门静脉相连而至肾; 前主静脉变成前腔静脉,接受颈静脉、锁骨下静脉和皮静脉的血液; 由于左、右心房和肺的出现,新生一条肺静脉注入左心房。爬行类的静脉与两栖类基本上相同,两后主静脉前端未消失的部分发育成一条或两条小的奇静脉,将躯干侧壁的血液注入前腔静脉。鸟类在尾静脉分叉处分出一条尾肠系膜静脉,与肝门静脉相连,也与肾门静脉相连,该静脉为鸟类所特有,有调节体壁静脉与内脏静脉之间的血流作用。哺乳类的肾门静脉消失; 左前腔静脉退化,形成心的冠状静脉;右前腔静脉发达,接受两侧颈静脉和锁骨下静脉的血液注入右心房; 奇静脉为后主静脉的遗迹,有的终生保留两条 (啮齿类、食虫类和多数偶蹄类),有的右侧保留,左侧演化成半奇静脉(食肉类,奇蹄类和灵长类),有的仅左侧发育(某些偶蹄类)(图3)。

淋巴心的系统发生为一肌性器官,呈细长的圆形囊,位于淋巴管进入静脉之处,能作有规律的收缩,推动淋巴注入静脉。一般鱼类无淋巴心,见于真骨鱼类、两栖类和爬行类,也见于某些鸟类如鸵鸟和鹅,或见于鸡的胚胎期; 大多数鸟类和哺乳类缺如,有尾两栖类有14~20对淋巴心,无足类多至100对或更多。蛙具有两对,一对位于第三椎骨两横突后方: 另一对位于尾杆骨末端两侧。鹅的一对淋巴心位于尾部主动脉两侧,向前走向腰淋巴结,沿途接受骨盆和后肢的淋巴系,也直接与骨盆的静脉相连。

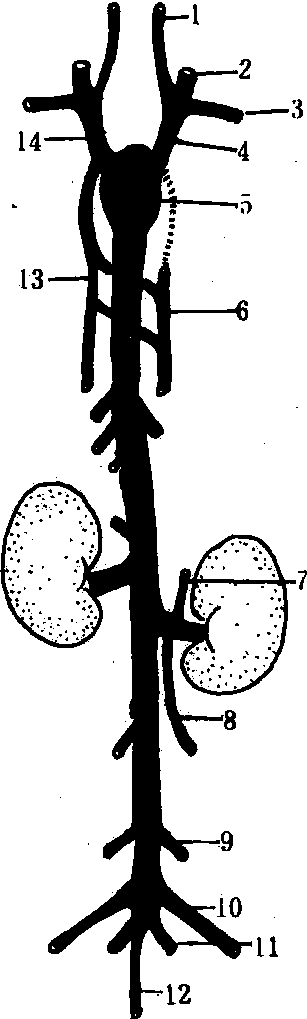

图 3 脊椎动物的静脉系

1. 颈内; 2. 颈外; 3. 锁骨;4. 左前腔;5. 右心房;6. 左后主; 7: 肾上腺;8. 睾丸; 9. 髂腰;10. 髂外; 11. 髂内; 12. 尾;13. 右前腔; 14. 右后主

循环系统circulatory system

脊椎动物体内由心脏、血管、血液、淋巴管和淋巴等组成的封闭管道系统。具有运输营养物质、氧气、激素、排除代谢产物、调节体温及防卫等功能。包括心血管系统(见“心血管系统”)和淋巴系统(见“淋巴系统”)。某些无脊椎动物则为开放式循环,血液由心脏压到血管后达身体各部,直接散布到组织间隙,经开放血管回流到心脏。

循环系统xunhuanxitong

输送血流及淋巴的一套封闭管道的总称。循环系统包括心脏和血管以及在血管里流动的血液。心脏是肌性空腔泵血器官。血管由动脉、毛细血管、静脉组成。动脉与心室相连。心室射血入动脉。动脉再分支形成毛细血管遍布于全身。毛细血管逐级汇合形成静脉,最后与心房连接,血液回流入心。毛细血管中血流变慢,其壁由单层内皮细胞构成,是半渗透膜。这种状态有利于血液和组织液间的物质交换,使氧和营养物质由血液进入组织液到达细胞和组织,二氧化碳和代谢产物自细胞和组织排入组织液,回至血液。血液循环有两条途径。一条是血液由左心室经主动脉分枝至全身毛细血管、再经各级静脉进入上腔静脉、下腔静脉和冠状窦流回右心房,这一途径称为体循环(大循环)。另一条是血液由右心室经肺动脉分支至肺的毛细血管,再经各级静脉进入肺静脉回到左心房,称为肺循环(小循环)。血液单向性通过心脏流动,是由心脏瓣膜的巧妙排列完成的。人类尚有另一套脉管系统,即淋巴系统,是血液循环的辅助部分,由淋巴管、淋巴器官和淋巴液组成。淋巴管起始于组织内盲闭的淋巴毛细管网,从毛细管网引出小淋巴管、渗入淋巴毛细管的组织液即淋巴液。淋巴管逐渐汇合,最后形成胸导管和右淋巴管,汇入静脉。一般说,循环必须适应机体代谢需要并作出及时反应,或靠改变心搏频率及幅度,或靠舒缩周围血管。循环系统的调节主要是通过神经体液系统的种种反射活动来完成的。

循环系统xunhuan xitong

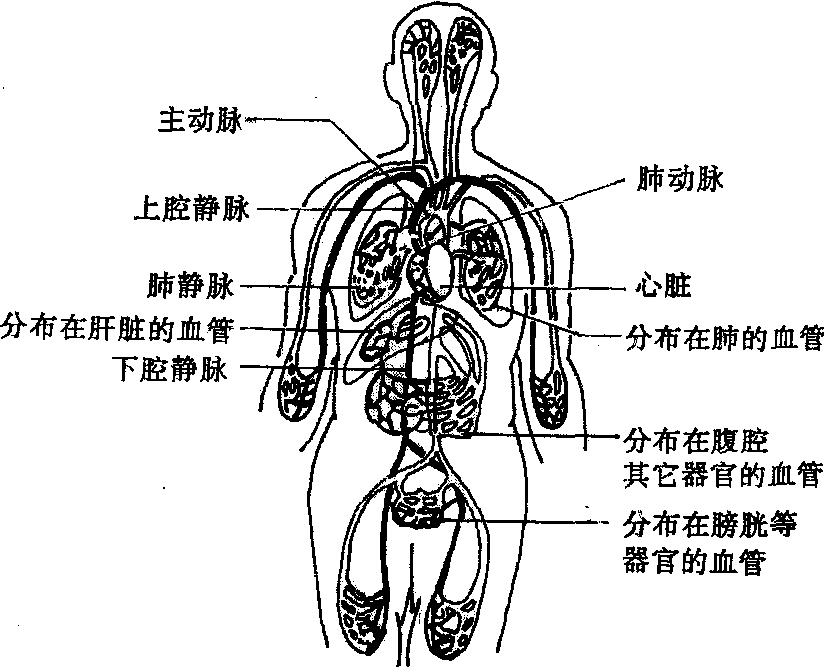

输送血液及淋巴液的一套封闭管道的总称,由心脏、血管、淋巴管等组成。由于在管道中流动的液体不同,又分为血液循环和淋巴循环两部分。血液循环 (见图)包括心脏、动脉、静脉和毛细血管,心血管内流动着血液。在血液循环中,心脏是推动血液流动的动力器官;动脉是运送血液离开心脏的管道,从心脏发出后不断分支,越分越细;毛细血管是连于动脉和静脉之间的细小血管网,在人体分布极广,是血液和人体组织器官进行物质交换和气体交换的场所; 静脉血管是运送血液返回心脏的血管。从左心搏出的携带了大量氧气和养料的血液,经主动脉、中动脉、小动脉,流到全身的毛细血管(除肺毛细血管),并在此与组织细胞进行气体和营养物质的交换,交换后的血液再经各级静脉返回右心,这一途径称为体循环(大循环)。而含二氧化碳较多的由右心搏出的血液,经肺动脉至肺的毛细血管,在此与肺泡进行气体交换,交换后含氧多的血液经肺静脉返回左心,称为肺循环(小循环)。人体通过血液循环,把消化道吸收的营养物质和肺部吸入的氧气运往全身; 同时把全身各组织新陈代谢产生的废物和二氧化碳运到肾、肺、肾和皮肤排出体外。此外,体内的一些激素也要靠血液循环运到各器官组织来发挥它们的调节作用。淋巴循环包括淋巴管、淋巴结、扁桃体和脾脏等,淋巴管内流动着淋巴液,主要的功能是辅助血液循环。其中淋巴结、脾脏等淋巴器官可产生抗体,是人体重要的防御机能结构。

全身血液循环示意图

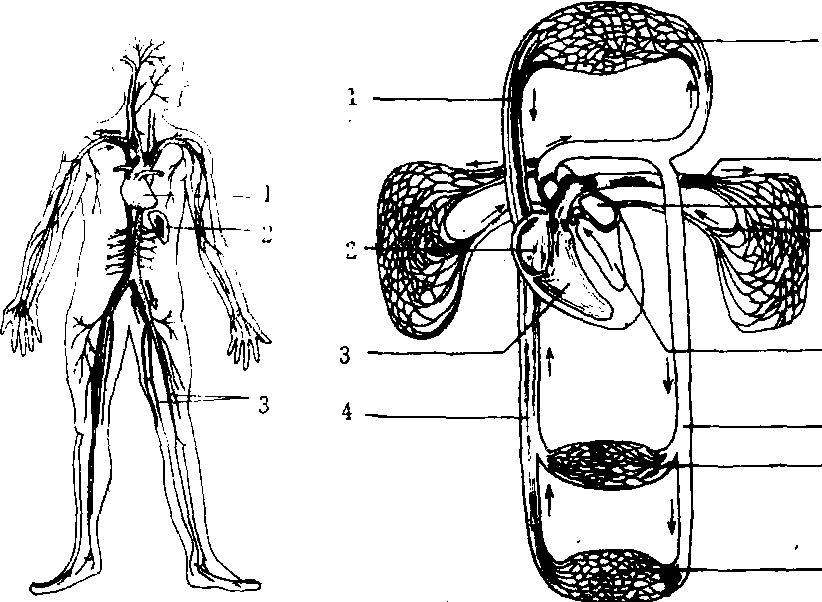

循环系统Xunhuan xitong

由一系列密闭式管道构成,分为心血管系统和淋巴系统。分别通过血液和淋巴液,将消化道吸收的营养物质,肺部吸入的氧,内分泌器官分泌的激素等,运至全身各器官,组织和细胞,保持新陈代谢的正常进行;同时又将组织器官产生的代谢产物,如二氧化碳,尿素等,运到肺、肾、皮肤等器官排出体外。因此循环系统对机体的生存非常重要。

心血管系统由心脏和血管。心脏有节律地收缩和舒张,推动血液在血管按一定方向流动,周而复始,称为血液循环。血液循环可分为两个部分:其一是血液由右心室泵出,经肺动脉及其分支至肺部毛细血管,并进行气体交换(摄入氧气,放出二氧化碳),最后经肺静脉流回左心房,此途径称肺循环(又叫小循环);其二是血液由左心室泵出,经主动脉及其分支流经全身其他器官的毛细血管,在此进行物质交换与气体交换,最后经上、下腔静脉回到右心房,此途径称体循环(又叫大循环)。

1.心脏 2.脾 3.血管 1.上腔静脉 2.右心房 3.右心室人体的心脏和血管 4.下腔静脉 5.头和上肢毛细血管 6.肺动脉 7.左心房 8.肺静脉9.左心室 10.主动脉 11.腹腔脏器毛细血管 12.盆腔和下肢毛细血管

人体血液循环模式图(箭头示血流方向)

淋巴系统包括淋巴管、淋巴结、脾脏等。它们沟通了组织液和血液,使一部分组织液通过淋巴系统流回到血液。因此淋巴系统是血液循环的辅助装置。同时多数淋巴器官(脾、淋巴结等)能产生淋巴细胞,吞噬侵入体内的异物和产生抗体, 参与机体防御功能。

循环系统

进行血液循环的封闭式的管道系统。由心血管系统和淋巴管系统组成。(见“心血管系统”和“淋巴系统”)。

循环系统circulatory system

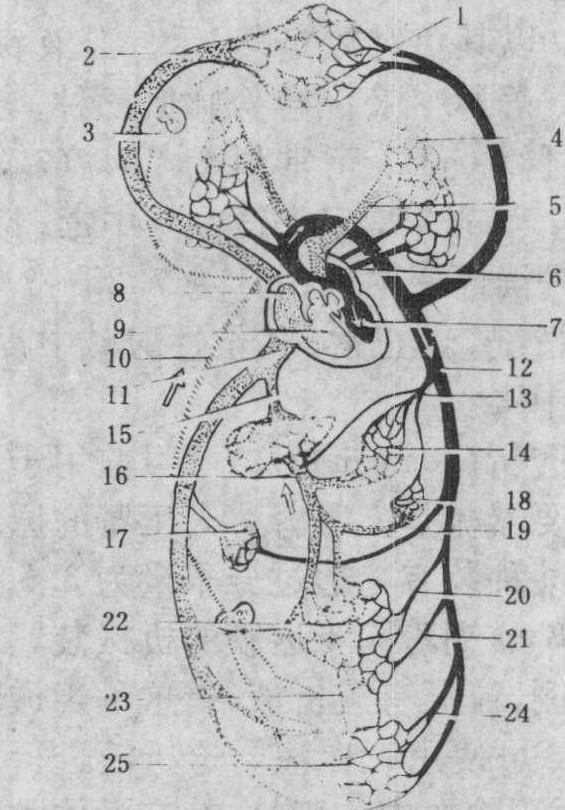

指血液周流全身所经过的一系列封闭管道的总称。分为心血管系统和淋巴管系统。前者包括心脏、动脉、毛细血管和静脉,通过血液循环,机体得以分配氧和营养物质,排除二氧化碳和其他代谢产物,转运激素和调节体温等,从而维持其正常活动。后者为辅助的循环管道,包括毛细淋巴管、淋巴管和淋巴导管,由小淋巴管集合成大的淋巴管,最后汇合成胸导管和右淋巴导管,将淋巴液输入静脉(图)。

循环系统

1.身体上部周围毛细血管 2. 上腔静脉 3.淋巴管 4.肺毛细血管

5.肺动脉 6. 肺静脉 7. 左心室 8.右心房 9. 右心室 10. 胸导管 11. 下腔静脉 12. 降主动脉 13.腹腔动脉 14. 胃毛细血管 15. 肝静脉 16. 门静脉 17. 肾毛细血管

18. 脾毛细血管 19. 肾动脉20.肠系膜上动脉 21. 肠系膜下动脉 22. 肠毛细血管23. 下腔静脉系与门静脉系吻合 24.髂内动脉 25. 身体下部周围毛细血管

循环系统

循环系统包括心血管系统和淋巴管系统,是封闭的管道。心血管系统包括心脏、动脉、毛细血管和静脉,是血循环的管道。淋巴管系统是辅助的循环管道,包括毛细淋巴管、集合淋巴管和淋巴导管(右淋巴导管和胸导管);淋巴导管通入大静脉,回流淋巴入血流。血液在心脏和血管内持续流动,将由外界摄入的营养物质和氧运送到身体各器官和组织,供细胞生存和生理活动的需要;同时,将细胞在生理活动过程中产生的代谢产物和二氧化碳输送到排泄器官和肺,排出体外。激素等生物活性物质也经血液输送到全身。细胞与血液间的物质交换主要在毛细血管等微血管处进行。其余的血管(动脉和静脉)主要是输送和分配血流量。心脏是血流的动力器官。淋巴管系统是单向回流的管道,毛细淋巴管是这个管道系统的起始部分,分布于身体大多数器官和组织中。毛细淋巴管的通透性大,细胞间的水分和其它物质易于进入。淋巴管输送的液体称淋巴,主要成分是水、电解质和2~5%的蛋白质。淋巴在回流的中途经淋巴结过滤,有少量淋巴细胞加入。淋巴管不断将淋巴导入血流,以维持组织液量相对稳定。

心血管系统和淋巴管系统的管道由于管径、构造和功能不同,组织学中常将它们分为以下几级或几段(见下表)。

心血管系统和淋巴管系统组成

循环管道的基本结构 循环管道具有共同的结构模式。管壁的各种组织成层同心排列。由于人体各局部因素和代谢需要不同,各级管道管壁的某些组织可增加、减少或消失。大多数管道的管壁分三层,由腔面向外依次为:

❶内膜:衬贴腔面的是内皮(包括基板),周围为结缔组织组成的内皮下层,有些血管的内皮下层外有内弹性膜;

❷中膜: 成自平滑肌、弹性纤维和弹性膜;心脏的中膜最厚,主要成自心肌和结缔组织;

❸外膜: 由结缔组织构成,含有营养血管、淋巴管和神经(参见“动脉”条图3)。

循环管道的组织 构成血管和淋巴管壁的组织主要是内皮、平滑肌和结缔组织。由于各级管道的管径和功能不同,平滑肌和结缔组织的组成比例常有改变。但内皮在各级管道均有。各级管道构造的差别,主要取决于作用于管道的机械因素和物质交换。机械因素主要是血压,它作用于较大的动脉和静脉,决定了弹性组织和平滑肌的量和配布方式。代谢因素主要作用于毛细血管和毛细淋巴管,这些管道与周围组织和细胞进行物质交换,只由内皮组成,没有平滑肌和结缔组织。

内皮 为衬贴于管腔面的单层扁平上皮。内皮细胞呈多角形或梭形,宽约10~15μm,长约25~50μm,边缘呈弯曲或锯齿状。细胞很薄,最薄的 (如毛细血管和微静脉)仅0.1μm;最厚的(大血管)约1μm。对毛细血管内皮结构的研究很多(参见“毛细血管”条)。细胞游离面有的较平坦,有少数纵褶;有的伸出较长的指状突起。电镜下见有些细胞有圆形窗孔,直径30~100nm,贯通细胞的全厚,孔常有很薄的隔膜封闭(参见“毛细血管”条图2)。胞质内有一般的细胞器,但不发达。细胞间由紧密连接相连。内皮细胞基底面有基板,厚度不一,有的连续,有的间断。细胞核扁长圆形,顺细胞的长径分布。胞质内见中心体,粗面内质网、游离核糖体、线粒体、溶酶体和多泡小体,糖原不丰富。细胞的较特殊的结构是有质膜小泡和窗孔。质膜小泡直径约60~70nm,由细胞游离面或基底面细胞膜内凹形成,内含摄入的物质,是输送物质出入血管的细胞器。窗孔呈圆或长圆形,直径一般为60~80nm,是贯通细胞全厚的孔,有的有厚约4~6nm的隔膜封闭。窗孔、质膜小泡、细胞连接和基板都与血管的通透性有密切关系。

内皮细胞和血细胞都带负电荷,互相排斥。由于内皮的电荷和代谢特点,完好的内皮不附着血细胞,不与血小板发生作用,能防止发生凝血。如内皮破损,内皮下组织暴露,则血小板易成团粘着其上,形成血栓。内皮细胞含参与无氧糖酵解、氧化磷酸化和去硫酸化的多种酶; 还参与血管活性物质的代谢; 能将血管紧张素I转变成血管紧张素II; 能将去甲肾上腺素、5-羟色胺和缓激肽灭活;能合成前列腺素、促凝血和抗凝血物质,参与止血,正常时抗凝血物质占优势。内皮细胞间连接紧密程度和细胞间隙的宽度不一。细胞更新很慢,分裂少。细胞损坏时,由邻近的内皮细胞、内皮下层的未分化细胞和成纤维细胞再生补充。

平滑肌 它们存在于除毛细血管和毛细淋巴管以外的管壁,是中、小动脉管壁的主要组织,主要构成中膜,内膜和外膜较少。平滑肌纤维较小,长约25~80μm。每个肌纤维与周围胶原纤维和弹性纤维相连,藉以传递收缩力。管壁受机械、缺血、炎症或化学刺激时,常致肌纤维增生并移入内膜,使内膜增厚,这是动脉粥样硬化的一个表现,年老时也有类似现象。肌细胞中积存大量胆固醇,呈现为泡沫细胞。血管平滑肌有成纤维细胞的性质,受刺激时常产生胶原纤维、弹性纤维和结缔组织基质。平滑肌收缩能改变管道的口径,或使管壁保持适当的张力。它们的收缩受神经支配,但不是每个肌纤维都有神经末梢,兴奋可由邻近细胞经缝隙连接传递。

结缔组织 主要集中在内皮下层和外膜,使管壁具有韧性和弹性。由于各段管道的功能不同,结缔组织的量和组成成分有变化。弹性纤维和弹性膜使管壁具有弹性。弹性膜是弹性纤维编织成的膜,厚数微米,其上有许多窗孔。内弹性膜、外弹性膜和中膜的弹性膜都是这种膜。胶原纤维见于管壁各层中,位于肌纤维间、内皮下层和外膜中。管壁的细胞间隙中充满结缔组织基质,为均质状的粘多糖。在血管和淋巴管的不同段落,基质的成分和含水量不等。动脉的蛋白比静脉多。基质使管壁具有一定的坚度,并影响各段管壁的通透性。年老和动脉硬化时,胶原纤维、弹性纤维和基质的性质和含量有明显的变化。毛细血管和毛细淋巴管周围及较大管道的外膜常有肥大细胞、巨噬细胞、浆细胞、淋巴细胞和成纤维细胞。动脉外膜主要含成纤维细胞,但中膜没有成纤维细胞。

- 枝上瓢是什么意思

- 枝上瓢空是什么意思

- 枝上红飞尽,梢头绿已匀。是什么意思

- 枝上蝶稀红药老,舍中蚕起绿桑柔。是什么意思

- 枝上雨、都是啼痕。是什么意思

- 枝下高是什么意思

- 枝丫是什么意思

- 枝丫丫枝是什么意思

- 枝丫交错是什么意思

- 枝丫子是什么意思

- 枝交帝女树,桥映美人虹。是什么意思

- 枝交蒂并是什么意思

- 枝仔是什么意思

- 枝仔冰是什么意思

- 枝伤叶尚困,生意未肯回。是什么意思

- 枝儿是什么意思

- 枝儿上添叶儿是什么意思

- 枝儿是枝儿,蔓儿是蔓儿是什么意思

- 枝刁是什么意思

- 枝刃是什么意思

- 枝分叶散是什么意思

- 枝分柳塞北,叶暗榆关东。垂条逐絮转,落蕊散花丛。池莲照晓月,幔锦拂朝风。低吹杂纶羽,落粉艳妆红。离情隔远道,叹结深闺中。是什么意思

- 枝分缕解是什么意思

- 枝分节解是什么意思

- 枝别条异是什么意思

- 枝刺是什么意思

- 枝北枝南,须有两三花。是什么意思

- 枝南枝北是什么意思

- 枝南枝北一痕月,山后山前两屐霜。是什么意思

- 枝南枝北,疑有疑无,是什么意思

- 枝压细风过枕上,影笼残月到窗前。是什么意思

- 枝原体是什么意思

- 枝叶是什么意思

- 枝叶、发须等稠密是什么意思

- 枝叶下垂的样子是什么意思

- 枝叶光秃的树木是什么意思

- 枝叶图是什么意思

- 枝叶峻茂是什么意思

- 枝叶峻茂,辞约旨丰是什么意思

- 枝叶扶疏是什么意思

- 枝叶扶苏是什么意思

- 枝叶扶苏支叶扶苏是什么意思

- 枝叶旁牒是什么意思

- 枝叶横生是什么意思

- 枝叶相持是什么意思

- 枝叶硕茂是什么意思

- 枝叶稀疏不均的样子是什么意思

- 枝叶繁多是什么意思

- 枝叶繁盛是什么意思

- 枝叶繁盛的样子是什么意思

- 枝叶繁茂是什么意思

- 枝叶繁茂、高低疏密有致是什么意思

- 枝叶繁茂的树是什么意思

- 枝叶茂密的样子是什么意思

- 枝叶茂盛分披的样子是什么意思

- 枝叶茂盛的月份是什么意思

- 枝叶茂盛的样子是什么意思

- 枝叶饲料是什么意思

- 枝叶骈联是什么意思

- 枝和叶是什么意思