强度-时间曲线检查法

测绘电刺激强度与作用时间关系曲线,以诊断神经肌肉疾病的方法称强度-时间曲线检查法。

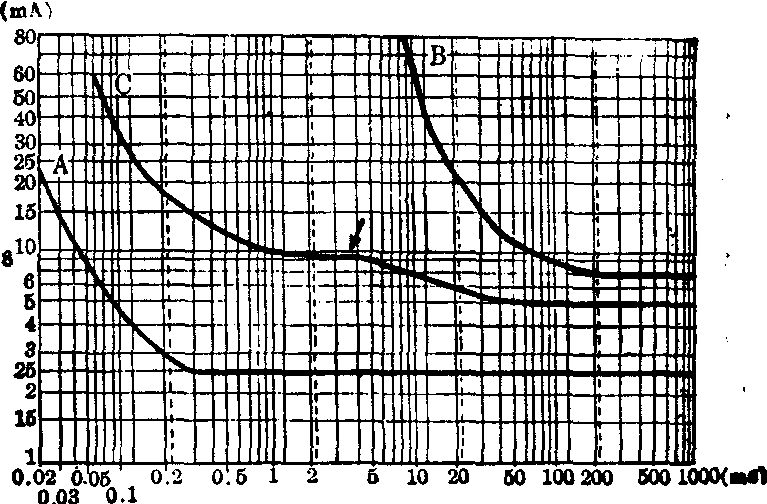

可兴奋组织受刺激引起兴奋,其刺激强度与刺激作用时间有重要关系。作用时间愈短,所需刺激强度愈大,反之亦然。但作用时间过短,即使应用再强的刺激亦不能引起反应。神经肌肉组织也依从此规律。Weiss将此关系归纳为公式i=a/t+b其中i为刺激强度,t为作用时间,a、b均为常数。其后经实验修正为 其中λ·μ·θ均为常数。正常情况下按此公式所绘出的曲线为靠近座标轴的等边双曲线。为求关系曲线准确,一般应取8~12个点,即应用8~12种作用时间渐次缩短的方形脉冲,刺激肌肉引起收缩,确定其阈值,然后将此数值在对数式座标纸上定点并联成曲线。正常曲线起始段,即作用时间自1000ms至1ms的阈值数值相等,故各点联成与横座标平行的直线,其后作用时间在0.3→0.1 ms时,阈值逐渐上升,联成的曲线逐渐向上弯曲,再后于0.03→0.01ms段曲线陡直上升,几与纵座标平行。有人认为此曲线前半为肌肉反应曲线,其后半为神经反应曲线,但实际上在正常情况下,无论宽窄脉冲刺激时,都是通过神经而起作用。所表现的是神经的功能曲线。只有在完全失去神经支配时,刺激肌肉才是肌肉本身的反应。失神经曲线:由于肌肉兴奋性低,对于作用时间较短的方波脉冲不起反应,对宽脉冲刺激虽起反应但所需阈值较大,因此在失神经支配肌肉测绘的强度-时间曲线将产生变化。完全失神经时,仅能测得脉冲宽度大于1~10ms的阈值,曲线向座标右上方移动,曲线斜率增大,但曲线光滑;部分失神经时,肌肉中一部分功能正常的神经对小于1ms的短脉冲尚起反应,但阈值升高,整个曲线稍向右上方移动,斜率增大,阈值的升高与作用宽度呈不完全的直线关系,在某一阶段 (10~1ms或1~0.1ms) 阈值上升缓慢,继后又上升较快,以致在曲线上出现弯折(亦称纽结)。有人认为弯折的左段表示有神经支配部分,弯折的右段为肌肉本身曲线,为此从曲线可以半定量地看出有神经支配与失神经部分比数(如图)。

其中λ·μ·θ均为常数。正常情况下按此公式所绘出的曲线为靠近座标轴的等边双曲线。为求关系曲线准确,一般应取8~12个点,即应用8~12种作用时间渐次缩短的方形脉冲,刺激肌肉引起收缩,确定其阈值,然后将此数值在对数式座标纸上定点并联成曲线。正常曲线起始段,即作用时间自1000ms至1ms的阈值数值相等,故各点联成与横座标平行的直线,其后作用时间在0.3→0.1 ms时,阈值逐渐上升,联成的曲线逐渐向上弯曲,再后于0.03→0.01ms段曲线陡直上升,几与纵座标平行。有人认为此曲线前半为肌肉反应曲线,其后半为神经反应曲线,但实际上在正常情况下,无论宽窄脉冲刺激时,都是通过神经而起作用。所表现的是神经的功能曲线。只有在完全失去神经支配时,刺激肌肉才是肌肉本身的反应。失神经曲线:由于肌肉兴奋性低,对于作用时间较短的方波脉冲不起反应,对宽脉冲刺激虽起反应但所需阈值较大,因此在失神经支配肌肉测绘的强度-时间曲线将产生变化。完全失神经时,仅能测得脉冲宽度大于1~10ms的阈值,曲线向座标右上方移动,曲线斜率增大,但曲线光滑;部分失神经时,肌肉中一部分功能正常的神经对小于1ms的短脉冲尚起反应,但阈值升高,整个曲线稍向右上方移动,斜率增大,阈值的升高与作用宽度呈不完全的直线关系,在某一阶段 (10~1ms或1~0.1ms) 阈值上升缓慢,继后又上升较快,以致在曲线上出现弯折(亦称纽结)。有人认为弯折的左段表示有神经支配部分,弯折的右段为肌肉本身曲线,为此从曲线可以半定量地看出有神经支配与失神经部分比数(如图)。

诊断预后意义 分析曲线形态与位置,可以判断神经功能。如瘫痪而具有正常曲线者,表明下运动神经无器

强度-时间曲线

A: 正常曲线 B: 完全失神经曲线

C: 部分失神经曲线,箭头处为弯折

适应比值测定 正常神经支配肌肉具有适应功能,对于强度变率小的电刺激易于适应而不出现反应,或所需阈值增大。为此对强度变率大的方脉冲与强度变率小的三角脉冲刺激,其阈值差别很大,

3~6。当肌肉失神经支配时,其适应机能减弱或消失,因而二者比值接近或相等。部分失神经时其比值为1.5~3,完全失神经时其比值为1~1.5。据此可取得有无失神经的又一佐证。

3~6。当肌肉失神经支配时,其适应机能减弱或消失,因而二者比值接近或相等。部分失神经时其比值为1.5~3,完全失神经时其比值为1~1.5。据此可取得有无失神经的又一佐证。仪器设备 应能输出频率为0.5~1Hz,宽度自1000ms至0.01ms多档可选的方脉冲,一般按1、2、5或1、3分档,可取8~12种作用时间,如1000ms、300ms、100ms、30ms、10ms、3ms、1ms、0.3ms、0.1ms、0.03ms、0.01ms。方波的顶应平,宽度误差不大于5%,输出强度应能平滑调节并精确定量。一般恒流式机应能输出0~100mA;恒压式机应能输出0~300V。此两类机所测绘曲线形态相同,仅曲线高低有差别。仪器在使用3~6月后应校核参数。国外已有直接描记曲线的仪器。

检查方法 用单极或双极法刺激肌肉,顺序以自宽至窄的各种脉冲测求阈值,即先用1000ms(或300ms、100ms依所用机器而定)求得阈值,再求300ms阈值,再求100ms阈值,依次类推。测定中更换脉冲宽度时不必减少输出量(即输出电位器不必回零位),因随着脉冲宽度变窄,需逐渐加大输出量方能引出收缩。依次将所测得各不同宽度脉冲刺激阈值记录于对数式座标纸上联成曲线即得。选择测定肌肉应是损伤神经最早分支支配肌。近有人改用针体绝缘的针电极作刺激,并以针动为肌纤维收缩指标,可减少刺激量。

- 产品说明书是什么意思

- 产品调研是什么意思

- 产品责任是什么意思

- 产品责任是什么意思

- 产品责任是什么意思

- 产品责任是什么意思

- 产品责任是什么意思

- 产品责任保险是什么意思

- 产品责任保险是什么意思

- 产品责任保险是什么意思

- 产品责任保险是什么意思

- 产品责任保险是什么意思

- 产品责任保险是什么意思

- 产品责任保险是什么意思

- 产品责任保险是什么意思

- 产品责任原则是什么意思

- 产品责任指令是什么意思

- 产品责任法是什么意思

- 产品责任法是什么意思

- 产品责任法是什么意思

- 产品责任法是什么意思

- 产品责任法是什么意思

- 产品责任法学是什么意思

- 产品责任法律冲突规则公约是什么意思

- 产品责任法律适用公约是什么意思

- 产品责任法概述是什么意思

- 产品责任疏忽说是什么意思

- 产品责任诉讼抗辩是什么意思

- 产品责任险是什么意思

- 产品质量是什么意思

- 产品质量是什么意思

- 产品质量是什么意思

- 产品质量是什么意思

- 产品质量是什么意思

- 产品质量是什么意思

- 产品质量是什么意思

- 产品质量是什么意思

- 产品质量是什么意思

- 产品质量是什么意思

- 产品质量保证保险是什么意思

- 产品质量分是什么意思

- 产品质量变异是什么意思

- 产品质量指标是什么意思

- 产品质量指标是什么意思

- 产品质量指标是什么意思

- 产品质量指标是什么意思

- 产品质量指标是什么意思

- 产品质量损害赔偿责任是什么意思

- 产品质量控制图是什么意思

- 产品质量改进是什么意思

- 产品质量数据是什么意思

- 产品质量标准是什么意思

- 产品质量标准是什么意思

- 产品质量标准是什么意思

- 产品质量检验技术是什么意思

- 产品质量检验机构是什么意思

- 产品质量水平的最优规划是什么意思

- 产品质量法是什么意思

- 产品质量法是什么意思

- 产品质量的监督是什么意思