席勒1759—1805Friedrich von Schiller

德国剧作家、诗人。生于马尔巴赫城的医生家庭。学过医,曾任助理军医。早年受启蒙思想影响,为狂飙运动(德国反封建、提倡个性解放与创作自由、强调天才和民族风格的文学运动) 的主要人物之一。1789年任耶拿大学历史学教授,写有《尼德兰独立史》、《三十年战争史》等著作。后研究美学,著有《美育书简》、《论悲剧艺术》等,提出通过审美教育使人民正直,从而改造社会的主张。1792年被法兰西共和国政府授予法国荣誉公民证书。他的早期文学作品洋溢着反对专制暴政的革命精神,晚期作品庄严典雅,倾向温和的启蒙思想。悲剧《强盗》(1781)歌颂一位向封建社会公开宣战的豪侠青年。《阴谋与爱情》 (1784)为“德国第一部有政治倾向的戏剧”(恩格斯),反映了平民与封建贵族之间的尖锐矛盾。历史剧《华伦斯坦》 (1800)描写三十年战争时期德国兵灾战祸,民不聊生的情景,揭露统治阶级内部的争权夺利,表现了德国人民要求建立统一国家的愿望。历史剧《奥尔良姑娘》和《威廉·退尔》,分别描述法国和瑞士人民同心协力反抗外族侵略和压迫的斗争。还写有诗歌《希腊的神》、《欢乐颂》、《神之歌》等。

席勒1864—1937Schiller Ferdinand Canning

英国实用主义哲学家。生于德国阿尔土纳附近的奥顿森。曾就读于腊格比公学和牛津大学贝利奥尔学院。先后执教于康奈尔大学、牛津大学基督圣体学院和南加利福尼亚大学。主要著作有《人道主义:哲学论文》、《人道主义研究》、《哲学家们是否必须一致》、《我们人类的真理》、 《信仰问题》、 《社会腐化和人种改良》等。席勒认为,人格问题是哲学最根本的问题,哲学家之间意志分歧的根本原因是彼此不能理解对方的人格,并有意地掩盖自己的人格。他自命为古希腊智者派普罗塔戈拉“人是万物的尺度”学说的继承者,把人主要看成是生物的、精神的实体,把现实世界看成是人的认识的产物。认为世界是人的情感、兴趣和意志所陶铸与改造了的世界,离开人的情感、兴趣和意志而独立的世界是没有的。真理只是对人有效用、有价值,能满足人的某种需要。他把自己的哲学称为“应用哲学”。在他的“应用哲学”中,道德价值和宗教信仰占有重要地位。认为,人们在心理上、道德上有信仰的权利和需要,而且是最重要的权利和需要。他的实用主义观点,饱含着对人的情感、道德和信仰的善意的描绘。

席勒

德国作家。生于1759年11月10日,1805年5月9日去世。与莱辛和歌德并称为德国古典文学的奠基人。学过法律和医学,当过军医。1780年开始写作,以两部上演后震撼社会的剧本而闻名世界。一部是“暴君见了要烧毁”的书《强盗》(1781);另一部是被恩格斯称为“德国第一部有政治倾向的戏剧”。“德国第一部有政治倾向的剧本”《阴谋与爱情》(1784)。在和歌德合作的10年(1794~1805)中,写了著名的剧本《华伦斯坦》三部曲、《奥尔良的姑娘》。生前最后一个剧本《威廉·退尔》(1804)情节紧张,充满对社会动荡的关注,是一部有人民性的作品。

席勒1759—1805xile,Johann Christoph Friedrich Schiller

德国诗人、剧作家。德国古典文学最杰出的代表之一。出生于一个医生家庭,母亲是面包师的女儿。1773年,被公爵强行送入他办的军事学校,在这里8年近于囚徒式的生活促进了他反对专制、渴望自由的思想。另一方面,与学校中具有进步思想的教师的接触,也使他感染了狂飙突进的思想,进一步培养了文学兴趣,为日后的创作奠定了基础。

1780年,席勒从军事学校毕业,次年便发表了第一个剧作《强盗》(1781),这个戏公演之后引起社会重视,受到恩格斯的赞赏。席勒通过这个作品歌颂反对暴政、争取自由的进步青年,表达反封建、反专制的思想。

《阴谋与爱情》(1782)是席勒的代表作,也是“狂飙突进”运动最优秀的作品之一,表现了强烈的反封建精神。宰相的儿子爱上了平民的女儿,由于宰相及其秘书的阴谋阻挠,造成了悲剧。席勒通过这对恋人的遭遇描绘了市民阶级和封建贵族之间的尖锐矛盾,反映旧的封建关系的瓦解,揭露封建统治者的残暴,歌颂市民阶级的反抗精神。作品塑造了有血有肉、栩栩如生的形象。正面人物身上有缺点,反面人物身上也不乏正面的因素。人物因其复杂、多面的性格显出立体感,给人真实可信的感觉,这里不难看出莎士比亚的影响。

《华伦斯坦》(1793~1799)和《威廉·退尔》(1803)是席勒后期创作中的代表作。前者取材于德国30年战争的历史,通过皇军统帅华伦斯坦从深得人心到身败名裂、众叛亲离的演变过程,描绘时代生活的广阔画面,反映人民渴望统一的心情。后者通过传说中的英雄威廉·退尔的形象,歌颂人民的觉醒和力量,肯定贵族阶级中开明分子的作用。

席勒1759—1805Xile

18世纪德国杰出的诗人、剧作家、文学理论家。父亲是外科医生。他幼年受牧师默泽尔的启蒙教育,后进拉丁语学校,成绩优异。他童年时就喜欢看歌剧,学演戏,仿效牧师说教。1773年,席勒13岁,被公爵强行送进他创办的军事学校,学校里思想进步的教师阿贝尔对他影响很大, 通过阿贝尔,他接触了学校严禁的狂飙突进运动文学,并开始秘密写诗、写剧本。学校铁一般的兵营纪律和囚徒式生活,促使席勒对专制统治十分憎恨,对自由十分渴望、向往。他的处女作 《强盗》,是德国戏剧史上里程碑式作品, 它对令人窒息的俗套和高官显宦的腐化作了震撼人心的抗议。主人公卡尔是穆尔伯爵的长子,因弟弟弗兰茨的离间被父亲逐出家庭,参加了盗群,用恐怖手段对统治者进行复仇。剧本第一版引用古希腊医学家希波克拉忒斯的话“药治不了的,要用铁;铁治不了的,要用火”作为题词。在第二版的扉页上,又添上“打倒暴虐者!”的铭语。恩格斯称其是“对于一个敢向全社会公开宣战的胸襟豁达的青年的赞美。”据记载,这部反封建反专制反暴君的杰作在演出时,观众情绪激昂,顿足踏地,互相拥抱,“剧场活像一座疯人院”。《阴谋与爱情》是席勒青年时期的代表作,也是德国狂飙突进运动的最优秀作品之一。剧中写某公国宰相的儿子斐迪南爱上了穷乐师的女儿路易丝, 宰相为了维持自己在宫廷中的权势,强令儿子与公爵的情妇结婚,斐迪南坚决不从。宰相在秘书的策划下布置阴谋,斐迪南果然中计,怀疑路易丝背叛了爱情,悲愤中给路易丝服了毒药,路易丝死前道出真情,斐迪南悔之莫及,也以身殉情。这部直接取材于德国现实的作品以咄咄的锋芒,直指等级制度的樊笼, 反映了市民阶层的自我意识和维护自身权益的要求。整个剧本洋溢着火一般的热情,自1783年在法兰克福首演获巨大成功以来,在全世界各国广泛传播,历200多年而不衰。席勒写作该剧时年仅24岁。席勒完成的最后的剧作是《威廉·退尔》,塑造了一个反抗异族统治和封建压迫、为自由解放而勇敢斗争的典型形象,这部剧被看成是有高度现实意义的,德国1848年革命前后,各地剧院都在上演它。席勒终生都在与封建专制主义苦斗,海涅评价:“他摧毁了精神上的巴士底狱,建造了自由的庙堂。”

席勒1759~1805

德国剧作家、诗人,1759年生于符腾堡公国的马尔巴赫。18岁进入卡尔军事学校,秘密写作其成名作《强盗》,毕业后自费出版,上演后因触怒统治者而遭受迫害,被迫逃亡。在流浪中继续写作,直至1873年成为剧院作家。在剧院期间,他坚持以“舞台为道德讲坛”,抨击封建专制,被解聘。1787年,他经莱比锡来到魏玛,与歌德合作,把德国文学推到一个新阶段。1805年逝世。席勒的戏剧创作分为狂飙突进的古典主义两个阶段。前者代表作为《强盗》和《阴谋与爱情》,后者《华伦斯坦》三部曲和《威廉·退尔》等。他的剧作中贯穿着反封建、反暴政的平等思想。席勒的作品哲理性强,语言雄健,戏剧冲突尖锐曲折。

席勒

席勒(1759~1805),18世纪德国的杰出诗人、剧作家、艺术理论家。为德国民族文学的发展做出了巨大的贡献。

席勒出生于符腾堡公国的一个小城,13岁那年,被送入人称“奴隶养成所”的一所军事学校,过了8年囚徒般的生活。他学习了法律和医学,并形成了反封建意识和渴望自由的信念。受“狂飙突进”运动的影响,开始秘密写作。1782年,他再也不堪忍受专制暴虐,逃往曼海姆市,后来流浪于法兰克福、莱比锡等地,过着颠沛流离的生活。1787年,定居于魏玛。在这期间,他坚持文学创作,冲破层层阻力,发表了剧本《强盗》、《阴谋与爱情》、《堂·卡洛斯》等,以及《审美教育书简》和名诗《欢乐颂》。

1794年,席勒结识歌德,开始了他创作的新时期。他们密切合作,互相促进。1797年,二人合写《论叙事的诗和戏剧的诗》,次年,又合写警句诗《馈赠》等。这 一时期,席勒的主要成就还是戏剧,他用7年时间完成三部曲 《华伦斯坦》(1800年) : 《华伦斯坦的阵营》、《皮柯洛米尼父子》、《华伦斯坦之死》。晚年,他又创作剧本《玛丽·斯图亚特)(1801年)、《奥尔良的姑娘》(同上)、《威廉·退尔》(1804)。

席勒的戏剧至今仍活跃于德国舞台,他的戏剧艺术为很多后来者所继承,此外,他的诗歌也传颂 一时,开启了德国政治抒情诗的先河。

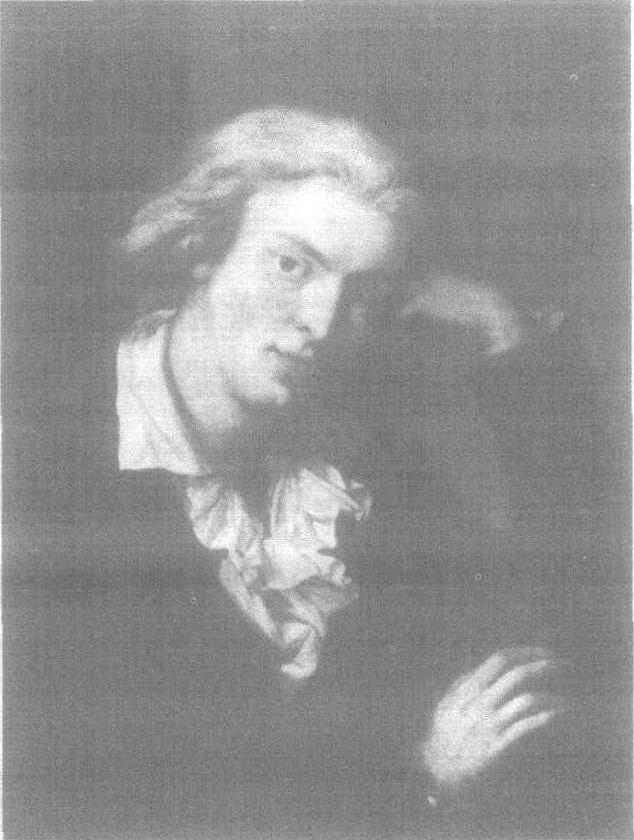

席勒像

席勒

德国古典美学的重要代表。认为审美活动是不带任何功利目的的自由活动。从精神的历史发展探讨美学,提出应以审美来缩短人类从受必然性支配的王国走向自由的伦理王国的历史进程,促进人性的高度和谐统一。提出“游戏说”,即艺术源于游戏,审美即游戏。认为美是在游戏冲动中能够自由观照的活的形象,是感性与理性、内容与形式的统一,是人性的完满实现。主张通过审美教育使人正直以改造社会,实现政治自由。艺术上提出“外观说”,认为人们按美的法则给事物以新的外观形式,外观是艺术的本质。其美学是由康德向黑格尔美学过渡的中间环节。参见“文学”中的“席勒”和“美学理论”中的“游戏说”、“外观说”。

席勒1759—1805Johann Christoph Friedrich von Schiller

德国诗人,剧作家。生于医生家庭。年青时为狂飙突进运动的主要代表之一。早期成名作《强盗》和《阴谋与爱情》,确立了他的反对封建制度、争取自由和唤起民族觉醒的创作道路。从1794年起,与歌德订交。完成了《华伦斯坦》3部曲、《奥尔良的少女》、《梅辛那的新娘》和《威廉·退尔》等剧本。其创作意在唤醒民族意识,号召民族统一,表现人民群众的斗争和力量。是和歌德齐名的德国启蒙文学家。参见“美学”、“艺术”中的“席勒”。

席勒

德国美学家、剧作家、诗人。在戏剧艺术方面主张悲剧的基础在于真实性。剧作具有强烈反封建的政治色彩,代表作《阴谋与爱情》被称为“德国第一部有政治倾向的戏剧”(恩格斯语)。此外还作有剧本《强盗》、《华伦斯坦》、《威廉·退尔》、《奥里昂姑娘》,论著《论悲剧艺术》等。参见“文学”中的“席勒”。

席勒1759~1805

德国诗人、剧作家。出生于马尔巴赫一军医家庭。13岁起,被迫入军事学校达8年之久,因受启蒙思想影响,益增其叛逆情绪。在校秘密写成第一部重要剧作《强盗》(1781)。主人公卡尔是穆尔伯爵长子,性格豪放不羁,弟弟弗朗茨阴险凶狠,为了独吞家业,不断挑拨中伤,使其父与兄断绝关系。卡尔离家出走,沦为绿林伙伴,杀富济贫,幻想以此改革社会。恩格斯称该剧“歌颂一个向全社会公开宣战的豪侠的青年”。后又写成揭露野心家的戏剧《斐爱斯柯在热那亚的谋叛》,编选《1782年诗选》 (大部分是他的诗)。是年逃离符腾堡公国,在曼海姆写成狂飙突进运动最主要的作品之一悲剧《阴谋与爱情》。此后在贫病交加中写成著名的抒情诗《欢乐颂》与第一部诗剧《唐·卡洛斯》,标志着其文学创作向古典主义的转变。1787年至魏玛,翌年与歌德相见,结成深厚友谊,共同奠定了德国古典主义文学的基础。1790年后开始研究康德哲学,并发表《论人的审美教育书简》、《论素朴的诗与感伤的诗》等美学论著。同时创作了许多脍炙人口的叙事诗与哲理诗。1799年写成的历史剧《华伦斯坦》三部曲,以三十年战争为背景,同名主人公德军统帅原是一位勇敢善战、深得人心的将领。他希望停止内战,使德国统一。但因政治野心滋长与敌国瑞典谋和,被国王密令其部下将他刺死。作品真实地揭示了当时战争频繁给人民带来的巨大灾难,和人民对德国和平统一的强烈愿望。场面巨大,冲突尖锐,人物性格突出,是一部优秀的“性格悲剧”。后又创作了许多具有高度人民性的历史剧,如《玛丽亚·斯图亚特》、《奥尔良的姑娘》、《墨西拿的新娘》和《威廉·退尔》(1803)等,达到后期创作的高峰。病逝二十余年后迁葬魏玛,歌德死后与之合葬,称“歌德席勒合陵”。

席勒1759—1805Schiller

与歌德齐名的德国伟大诗人和剧作家,狂飚突进运动时期和古典文学时期的代表作家。出生于马尔巴赫一个市民家庭,父亲是外科医生,母亲是面包师的女儿。席勒在拉丁语学校毕业后,原想学习神学,但1773年初,不顾他本人和家庭的意愿,卡尔·欧根公爵把他选进符腾堡公国的军事学校。这所学校实行封建专制教育,专门培养对公爵尽忠的奴才。席勒在这里先习法律后改习医学,备受种种非人折磨和压迫。但他还是不顾禁令,暗地里接触狂飚突进运动文学作品和莎士比亚、卢梭等人的著作。学校的残暴纪律促进了他的反抗专制、向往自由的革命思想,他开始秘密地写反抗暴君的剧本《强盗》。1780年底,他从军事学校毕业,到公国首都斯图加特当军医。不久,他编选出版了《1782年诗歌选》,这是诗人早期的诗作。为对公爵的暴政表示反抗,他于1782年9月逃亡到邻国的曼海姆市,在那里完成了剧本《斐爱斯柯在热那亚的谋叛》和《阴谋与爱情》。《强盗》公演后,观众情绪激昂,使已经平静下来的狂飚突进运动掀起了新高潮。剧本写老伯爵莫尔有两个儿子,长子卡尔在莱比锡读书,酷爱自由,正义豪侠;次子弗兰茨生性狡诈,阴险凶狠。弗兰茨为了要继承父亲的职位财产,一心想陷害卡尔。莫尔伯爵听信离间之言,与卡尔断绝父子关系。卡尔在对个人生活和时代不满的处境下,纠集了一批年青伙伴,进入绿林为盗,并成了他们的首领。这伙“强盗”杀富济贫,声势大振,最后惩治了弗兰茨,但卡尔自己也去自首。《阴谋与爱情》是一部市民悲剧,被恩格斯称为“德国第一部有政治倾向的戏剧”,直接取材于德国现实,反映了宫廷贵族阶级和市民阶级之间的矛盾和斗争。公国宰相瓦尔特的儿子斐迪南爱上了音乐师的女儿路易丝,他不顾门第等级偏见要与她结婚。而这时公爵、宰相和秘书正制造阴谋,强迫斐迪南放弃与路易丝的爱情而去和公爵的情妇米尔福德夫人结婚。斐迪南十分痛苦,他与路易丝喝下毒液,双双惨死。以上两个剧本揭露了反动统治阶级的罪恶,表示了作者对封建制度的无比憎恨,具有强烈的反封建精神。剧本情节巧妙,人物性格复杂,语言热情生动,富有戏剧性。它们是狂飚突进运动的代表作。这时,席勒还写下了著名诗篇《欢乐颂》,歌颂人道主义,歌颂人间友情。《唐·卡洛斯》是他青年时代最后一个剧本,标志他的创作进入古典时期。1787年7月,席勒应邀去魏玛,潜心研究历史和康德哲学,完成多部历史著作和重要的美学论文。后与歌德结为至交。在生命的最后十年,他完成了许多哲理诗和叙事谣曲,著名的有《孔夫子的箴言》、《潜水者》、《手套》、《人质》等。他后期的重要剧本是《华伦斯坦》、《玛丽亚·斯图亚特》、《奥尔良的姑娘》、《威廉·退尔》等。历史剧《华伦斯坦》三部曲,塑造了华伦斯坦这一历史人物。他是三十年战争中皇帝方面的统帅,性格极为复杂。他希望消除宗教纷争,建立和平统一的德意志国家;但他又是一个野心家,为了达到目的不惜采取任何手段,甚至通敌。最后他被部下杀死。席勒忠实于历史事实,这是他戏剧创作中客观反映现实最成功的一部作品。《威廉·退尔》描写瑞士什维兹等三个州的人民反抗奥地利阿尔布莱希特公爵统治的斗争。公爵派盖斯勒为当地总督,他推行暴政,欺压人民。威廉·退尔因未向总督的帽子行礼而被捕,后来在押解的船上因遇风暴而得以逃脱。在身不由已的情况下,他射死了总督。由于退尔被捕,人民爆发了起义,最后终于使瑞士获得自由。席勒通过对历史人物和历史环境的卓越描绘,表示了对人民力量的信任。剧情生动紧张,扣人心弦。席勒和歌德长期通信,两人来往信件达千余封,是研究这一时期文学的重要资料。

- 木特洼里伯克是什么意思

- 木犀是什么意思

- 木犀叶千里光是什么意思

- 木犀汤是什么意思

- 木犀湯是什么意思

- 木犀炒豆腐是什么意思

- 木犀花是什么意思

- 木犀草是什么意思

- 木犀草素是什么意思

- 木犀菜是什么意思

- 木犀轩丛书是什么意思

- 木犀风淅淅喷雕棂,兰麝香氲氲绕画屏,梧桐月淡淡悬青镜。是什么意思

- 木犀(桂花)是什么意思

- 木犁是什么意思

- 木犹如此 - 〔南朝》宋〕刘义庆是什么意思

- 木犹如此,人何以堪是什么意思

- 木狗是什么意思

- 木狗皮是什么意思

- 木独是什么意思

- 木狭关是什么意思

- 木猪苓丸是什么意思

- 木猫是什么意思

- 木猫倪是什么意思

- 木猫儿是什么意思

- 木猴是什么意思

- 木猴而冠是什么意思

- 木獭是什么意思

- 木獺是什么意思

- 木玄虚是什么意思

- 木王是什么意思

- 木珊瑚是什么意思

- 木珠是什么意思

- 木球是什么意思

- 木理是什么意思

- 木理玛瑙是什么意思

- 木琴是什么意思

- 木琴演奏者是什么意思

- 木瑙纵歌是什么意思

- 木瑟是什么意思

- 木璋是什么意思

- 木璧是什么意思

- 木瓜是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜之报是什么意思

- 木瓜儿是什么意思

- 木瓜公是什么意思

- 木瓜(卫风)是什么意思

- 木瓜叶是什么意思

- 木瓜子是什么意思

- 木瓜实是什么意思

- 木瓜實是什么意思

- 木瓜布是什么意思

- 木瓜散是什么意思

- 木瓜枝是什么意思

- 木瓜树是什么意思

- 木瓜核是什么意思

- 木瓜根是什么意思

- 木瓜桥是什么意思

- 木瓜梨是什么意思

- 木瓜段儿是什么意思