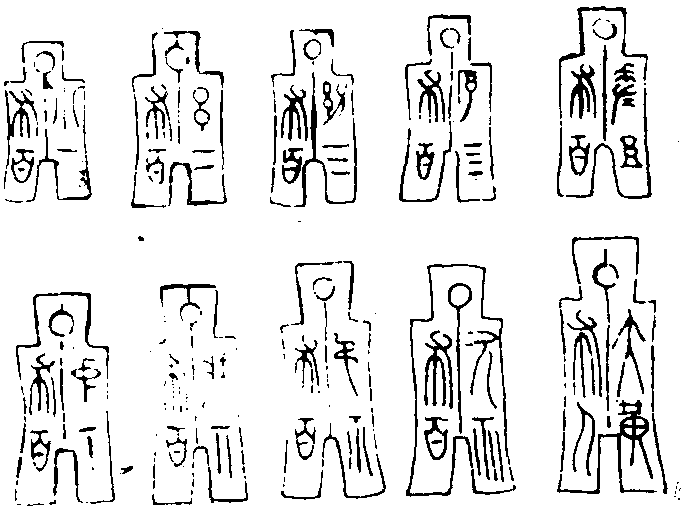

布貨十品 bùhuòshípǐn

省稱“十布”。王莽始建國二年(公元10年)行“寳貨制”時所鑄十種布幣之總稱。因分大小十等,故稱。其制取法先秦布幣。平首平肩,方襠方足。面背及首部穿孔均有周廓,依中竪綫通頂與否而分兩式,總計十等二十品。幣文自小至大依次爲:“小布一百”、“幺布二百”、“幼布三百”、“序(厚)布四百”、“差布五百”、“中布六百”、“壯布七百”、“第布八百”、“次布九百”、“大布黄千”。十布有法定長度、重量與幣值,“小布”長寸五分,重十五銖,每枚值“小泉直一”一百枚。自“小布”以上,每遞增一級,便增長一分,增重一銖,進而增值一百。但在實際製作中,同一種大小常有變化。存世僅“大布黄千”數量較多,餘均罕見,尤以“序布”、“差布”、“中布”三品最稀。《漢書·食貨志下》:“大布、次布、弟布、壯布、中布、差布、厚布、幼布、幺布、小布。小布長寸五分,重十五銖,文曰‘小布一百’。自小布以上,各相長一分,相重一銖,文各爲其布名,直各加一百。上至大布,長二寸四分,重一兩,而直千錢矣。是爲布貨十品。”顏師古注:“布亦錢耳。謂之布者,言其分布流行也。”

布貨十品

- 零售价格是什么意思

- 零售价格是什么意思

- 零售价格是什么意思

- 零售价格是什么意思

- 零售价格总指数是什么意思

- 零售价格指数是什么意思

- 零售价格维持是什么意思

- 零售企业商品库存量审计是什么意思

- 零售企业库存商品计价审计是什么意思

- 零售企业库存商品进销差价审计是什么意思

- 零售企业管理是什么意思

- 零售信用是什么意思

- 零售公司是什么意思

- 零售单位是什么意思

- 零售商是什么意思

- 零售商是什么意思

- 零售商业是什么意思

- 零售商业是什么意思

- 零售商业是什么意思

- 零售商业是什么意思

- 零售商业企业是什么意思

- 零售商业企业商品资金定额是什么意思

- 零售商业机械是什么意思

- 零售商业菲化法案是什么意思

- 零售商业西化法是什么意思

- 零售商人是什么意思

- 零售商品储存内部控制制度审计是什么意思

- 零售商品储存审计是什么意思

- 零售商品损耗是什么意思

- 零售商品损耗是什么意思

- 零售商品流转审计是什么意思

- 零售商品流转计划是什么意思

- 零售商品管理是什么意思

- 零售商品购进业务审计是什么意思

- 零售商品购进内部控制制度审计是什么意思

- 零售商品购进审计是什么意思

- 零售商品购进帐务审计是什么意思

- 零售商品销售业务审计是什么意思

- 零售商品销售价格审计是什么意思

- 零售商品销售内部控制制度审计是什么意思

- 零售商品销售审计是什么意思

- 零售商品销售帐务审计是什么意思

- 零售商店是什么意思

- 零售市场是什么意思

- 零售市场是什么意思

- 零售毛利是什么意思

- 零售物价指数是什么意思

- 零售物价指数是什么意思

- 零售物价指数是什么意思

- 零售物价指数是什么意思

- 零售物价指数是什么意思

- 零售物价指数是什么意思

- 零售网密度指标是什么意思

- 零售网能力利用指标是什么意思

- 零售贷款评估是什么意思

- 零售贸易是什么意思

- 零售贸易额是什么意思

- 零售起点是什么意思

- 零基管理方法是什么意思

- 零基预算是什么意思