居延汉简

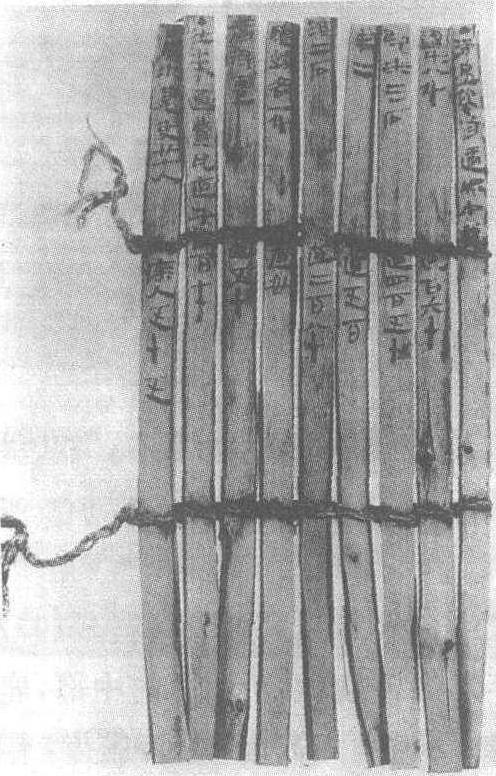

出土于汉代张掖郡居延(今甘肃额济纳旗居延)及附近地区的简牍。唐人李德裕《玄怪录》记载北周宇文衍(579~680年)居延部落的勃都骨氏在一间古屋的遗址中发掘出有字竹简,这是居延汉简被发现的最早记载。1930~1931年,西北科学考察团在甘肃额济纳旗居延,掘得11000枚汉代简牍,1973~1974年甘肃省博物馆在额济纳河以南、原来曾出土居延汉简的遗址一带继续调查,发现简牍19000多枚,其年代上起元鼎元年(前128年),下迄建武八年(32年),以昭、宣、元、成、新莽、光武时期的较多。简牍形式有简札、封检、标签(遣策)及多棱之觚等,除古籍、历书外,以簿书居多,有诏书、律令和屯戍事牍,经初步整理,得70多个完整的簿册。涉及整个汉代社会的政治、军事、经济、文化、科技、法律、哲学、宗教、民族各领域。汉简内容主要有:(a)政策法令和重要事件的,如甘露二年 “丞相御史律令”之枚,是宣帝时追查广陵王刘胥集团阴谋篡权活动, 通缉逆党而发布全国的一份文件。(b)关于居延屯戍活动的,包括屯戍制度条例,官吏任免,军纪赏罚等。(c)书简资料以及各种形式的历书等。(d)纪年简,共1222枚。它们不仅记录了居延地区的屯戍活动、 兴衰历史, 而且保存了一些西汉中期到东汉初年的文献资料。 新出土的居延汉简较解放前出土的不仅数量多, 内容丰富, 而且由于发掘过程中, 其出土场所、 层位关系的记载都十分清楚, 因此, 复原整理较容易。 有的简牍出土时还带着绳子,有的还有纪年,特别是70种册书的复原, 对研究古代简册制度具有重要意义。

居延汉简

居延在今内蒙西部额济纳河流域,靠近甘肃,汉代属张掖郡。1927-1930年瑞典探险家斯文·赫定(Sven Anders Hedin)与一部分中国科学工作者组成“西北科学考察团”到西北地区进行考古发掘。瑞典学者贝格曼(Folke Bergman)在古居延地区发掘出土了一万一千枚汉简,一般称为“居延汉简”,原件现存台北历史语言研究所。保存这批汉简资料较好的书籍是中国社科院考古研究所《居延汉简甲乙编》(中华书局,1980年)以及谢桂华、李均明、朱国炤《居延汉简释文合校》(文物出版社,1987年)。1972-1982年我国考古工作者在原居延汉简出土的地方又进行了发掘,获得了近两万枚简牍,这批简牍一般称为“居延新简”。现只整理公布了其中的一部分资料,可见甘肃省文物考古研究所、甘肃省博物馆、文化部古文献研究室、中国社科院历史研究所编《居延新简——甲渠侯官》(中华书局,1994年)、甘肃省文物考古研究所编、薛英群、何双全、李永良注《居延新简释粹》(兰州大学出版社,1988年)。这两批简牍多为屯戍文书。

居延汉简

1949年前后从甘肃北部额纳河流域(古代泛称“居延”)出土的汉代简书。1949年前出土的居延汉简是前中央研究院西北科学考察团于1930年至1931年发掘的,共有木简一万余枚。1972年至1976年甘肃居延考古队又从居延遗址发掘简书19637枚。居延汉简内容包括诏书、奏记、檄、律令、品约、牒书、爰书、符传、簿册、历谱等。大体上反映西汉武帝以后至东汉时我国西北边境地区政治、军事、法律、经济等方面的情况。其中《侯粟君所责寇恩事》册,是迄今所发现的我国历史上最早的一宗司法诉讼案卷。

居延汉简

是建国前后从甘肃北部额纳河流域(古代泛称“居延”)出土的汉代简书。建国前出土的居延汉简是前中央研究院西北科学考察团1930年至1931年发掘的,共有木简一万余枚。1972年至1976年甘肃居延考古队又在居延遗址发掘简书19637枚。居延汉简内容包括诏书、奏记、檄、律令、品约、牒书、爰书、符传、簿册、历谱等。大体上反映西汉武帝以后至东汉时我国西北边境地区政治、军事、法律、经济等方面的情况。其中 《候粟君所责寇恩事》册,是迄今所发现的我国历史上最早的一宗司法诉讼案卷。

居延汉简

指在内蒙古自治区额济纳河流域发掘的汉代简牍。这里汉代属张掖郡居延县管辖,所以沿额济纳河广大地区出土的简牍,统称居延汉简。1930—1931年,西北科学考察团在今甘肃北部额济纳河流域居延地区即东经100°—101°、北纬41°—42°间发现简牍1.1万多枚,其中除了少量竹简外,大部分是木质简牍,纪年最早者是汉武帝太初三年(前102),最晚者是东汉建武六年(30),这批简一般称居延旧简,现藏台北的南港中央研究院历史语言研究所。1972年至1976年,由甘肃省博物馆等单位组成居延考古队,对破城子、肩水金关等地区进行了考古发掘,又获汉简2万余枚,纪年最早者为汉武帝天汉二年(前99),最迟者为汉光武帝建武八年(32),以宣帝至东汉初年的为多,简牍形式有简札、牍封、检、标签及多棱之觚,其内容以簿书居多,有诏书、律令、邮书等。这批简叫居延新简,现藏甘肃省文物考古研究所。据统计,到目前为止,调查、采集、发掘出土的居延汉简共计3.2万余枚。居延汉简的发现,为人们研究汉代政治、经济、军事、边防、屯田、水利、地理、交通、法律制度及少数民族的社会生活等状况提供了重要的资料。

居延汉简

指在内蒙古自治区额济纳河流域发掘的汉代简牍。这里汉代属张掖郡居延县管辖,所以沿额济纳河广大地区出土的简牍,统称居延汉简。1930—1931年,西北科学考察团在今甘肃北部额济纳河流域居延地区即东经100°—101°、北纬41°—42°间发现简牍1.1万多枚,其中除了少量竹简外,大部分是木质简牍,纪年最早者是汉武帝太初三年(前102),最晚者是东汉建武六年(30),这批简一般称居延旧简,现藏台北的南港中央研究院历史语言研究所。1972年至1976年,由甘肃省博物馆等单位组成居延考古队,对破城子、肩水金关等地区进行了考古发掘,又获汉简2万余枚,纪年最早者为汉武帝天汉二年(前99),最迟者为汉光武帝建武八年(32),以宣帝至东汉初年的为多,简牍形式有简札、牍封、检、标签及多棱之觚,其内容以簿书居多,有诏书、律令、邮书等。这批简叫居延新简,现藏甘肃省文物考古研究所。据统计,到目前为止,调查、采集、发掘出土的居延汉简共计3.2万余枚。居延汉简的发现,为人们研究汉代政治、经济、军事、边防、屯田、水利、地理、交通、法律制度及少数民族的社会生活等状况提供了重要的资料。

居延汉简

西汉武帝天汉二年(公元前99年)至东汉安帝永初五年(公元111年)。木质。1972年秋、1976年夏秋期间,于甘肃省居延出土了两万多枚汉简。甘肃省文物考古研究所藏。汉简质地以松木、胡杨、红柳为主,兼有少量竹简。居延汉简是我国解放后出土简牍最多的一批。其中有纪年的简多达1200余枚,昭帝至建武时期的纪年简,基本上是连续的。简牍的形式多种多样,种类名目繁多,内容丰富多彩。无论从那个方面来说,居延汉简出土后影响都是很大的。形式上分为简(扎)、牍、封检、符、纤、削衣、册等。此批文书有诏书、爰书、檄、记、牒、簿籍等。内容上:记录了两汉时期政治、军事、经济、文化、科技、哲学、法律、宗教、民族等各个方面的文献资料。对于研究这一时期的文字发展史,提供了一部分最完整的书史迹册。居延汉简多出于地处边塞的戍卒的日常手迹,因而书写风格各异,集中展现了汉代民间书法的风彩和意韵。或粗犷泼辣,或雄强刚劲,汉代书法艺术的恢宏、质朴的气质,在居延汉简中充分体现出来。居延汉简的字体有隶书、章草、极少数的汉篆,以及装饰性的书体。

居延汉简

1930年在内蒙古额济纳河流的汉代烽燧遗址中发现了万余枚汉代木简,1972~1976年,又陆续出土了两万余枚。其内容包括从西汉武帝到东汉初年近二百年间烽燧、驿传、屯田、屯戍的制度和戍卒生活等各方面情况,多为张掖郡居延都尉和肩水都尉管辖区内的官用文书、簿册、私人书信、经籍,还有“历书”、“干支表”和关于天文、星象的记录及医方、兽医方等,为研究汉代的政治制度、土地制度、边塞设施、士兵身份、军事组织、边境和内地生产情况、科技成就以及人口史提供了宝贵的原始资料。1930年发现的木简已由中国社会科学院考古研究所编为 《居延汉简甲乙编》 出版。

居延汉简

内蒙古和甘肃交界的居延峰燧遗址出土的汉代简牍。1930年西北科学考察团发现1万余枚,现藏台湾省台北中央研究院。1972—1976年甘肃居延考古队发现约2万枚,藏甘肃省博物馆。内容多为汉代边塞屯戍档案,另有书籍、私人信件、历谱等。其数量、内容皆超过敦煌汉简,是研究汉代历史的重要资料。

居延汉简

指在额济纳河流域出土的汉代简牍,这里汉代属张掖郡居延县管辖。1930年至1931年,前西北科学考察团在今甘肃、内蒙古额济纳河流域破城子、大湾、地湾、金关、查科尔贴等处掘得汉简1.1万多枚。除少量竹简外,大部分是木质简牍。纪年最早者是汉武帝太初三年前102年,最晚到东汉建武六年 (30年)。这批汉简一般称居延旧简,现藏台北中央研究院历史语言研究所。重要释文著作有:台北版《居延汉简图版之部》、《居延汉简考释之部》,大陆版《居延汉简甲乙编》。1972~1974年,甘肃省组织居延考古队,对破城子、金关和甲渠第四燧3处遗址进行了科学发掘, 新获汉简2万余枚。1986年在地湾遗址出土简牍1千余枚。现藏于甘肃省文物考古研究所。部分释文在《居延新简》、《居延新简释粹》中公开发表。居延汉简的内容虽以边防屯戍活动为主,但其包括的内容仍十分广泛,涉及到了当时社会生活的各个方面, 对于研究汉代历史有着极其重要的价值。

居延汉简

汉代木简。1930年西北科学考察团在今内蒙古额济纳河流域的汉代烽燧遗址中发现一万余枚。1972—1976年,又陆续出土两万余枚。大都是张掖郡居延都尉和肩水都尉管辖区内的官用文书、簿册,以及私人的书信、经籍,还有“历书”,“干支表”和关于天文、星象的记录、医方和治马病的兽医方等等。这批汉简所包括的时间,从西汉武帝直到东汉初年, 近二百年。详细记录了当时的烽燧、驿传、屯田、屯戍的制度和戍卒生活等各方面的情况, 为研究汉代的政治制度、土地制度、边塞设施、士兵身份、军事组织、边境和内地生产情况, 以及科技成就等开辟了新的途径, 引起了国内外学术界的广泛重视。1930年发现的木简, 由中国社会科学院考古研究所编为《居延汉简甲乙编》。

居延汉简

在今甘肃省额济纳旗汉代居延地区发现的汉代简牍。其内容多为汉代张掖郡属下居延都尉和肩水都尉辖区内的屯戍文书。大批出土前后有二次: 第一次为1930年至1931年西北科学考察团在额济纳河(又名弱水)流域,约当东经100度至101度,北纬41度至42度间的汉代烽燧遗址中,掘得简牍一万余枚,其出土之具体地点及编号,出土简数为:(1)破城子(A8)5 725枚;(2)地湾(A33)3 499枚;(3)大湾(A35)1 339枚;(4)金关(A32)1 001枚(一说850余枚);(5)博罗松治(P9)600枚;(6)瓦因托尼(A10)383枚;(7)布肯托尼(A22)82枚;(8)宗间阿玛(A1)76枚;(9)查科尔帖(A27)38枚;(10)摩洛松治(A18)27枚;(11)察汗松治(A2)24枚;(12)察汗多可(A28)22枚;(13)马民乌苏(P7)16枚;(14)(近)北大河(A42)12枚(其中四简属酒泉东部都尉);(15)库拉乌拉(A25)8枚;(16)(近)察勉库笃克(P8)8枚;(17)阿德克察汗(A36)5枚;(18)白墩子南(A29)28枚;(19)旧屯子(A37)1枚;(20)(A21)228枚;(21)(K799) 114枚; (22)(K696) 54枚; (23)(A6) 35枚;(24)(K677)31枚;(25)(P11) 16枚;(26)(A7) 13枚; (27)(A14) 13枚; (28)(K779) 13枚;(29)(P12) 8枚;(30)(A3) 4枚;(31)(A41)4枚; (32)(K718) 4枚; (33)(A16) 5枚;(34)(P1) 1枚;(35)(?)848枚;(36)(A9)?;(37)(A17)?; (38)(A9)?; (39)(K676)?;(40)(K741)?;(41)(K789)?;(42)(P5)?;(43)(P10)?。(以上简数据陈梦家及吴昌廉考证记载,两位专家的考证个别数字有所不同;“?”表示不详)。这批汉代简牍的最初发现者为考察团成员、瑞典考古学家贝格曼,自1930年4月20日发现第一简,至1931年5月末运至北京时,共计掘得简牍463,包据台湾学者马先醒统计共15 843简。居延汉简运回北京后,由北京大学教授马衡、刘復等参加释读;向达、贺昌群、余逊、劳干等学者均先后参加整理工作。1937年抗日战争爆发前夕,居延汉简原物由北京运出,先在香港辗转逃避战火,后运至美国,整理工作陷于中断。是年秋,置于上海的简牍照片原版被毁于战火,劳干先生将留下之照相副本带至四川南溪继续研究。1943年在四川出版石印本的《居延汉简考释》释文之部,1945年又出版《居延汉简考释》考证之部;1949年11月由上海商务印书馆用活版印刷将《居延汉简》释文之部再版。1957年劳干在台湾出版《居延汉简》图版之部,1960年出版对图版之考释。1959年中国社会科学院考古研究所根据留在大陆上的简牍照片,编著、出版《居延汉简甲编》,1980年又出版《居延汉简甲乙编》。是为目前出版的本批居延汉简最完整的一部资料。其内容包括公、私书函,诏书,簿籍,契约,状、爰书、公文底稿、军情报告等。有关居延汉简的发掘报告,瑞典出版的报告书最为详细。题为《Archaeological Reserches in the Edsen-gol Region lnnerMongolia》的两册发掘报告,分别于1956年及1958年出版。此批汉简实物现已运回台湾。居延汉简第二次大批出土为1972年至1974年,甘肃省博物馆在原出土过汉简之额济纳河以南,再次掘得简牍19 000余枚,其出土地主要是:(1)破城子,经考察此地为汉代张掖郡居延都尉所属之甲渠候官所在地,所发现简牍有编号者6 865枚,尚有未编号者千余枚;(2)甲渠塞第四燧,即前次发现汉简编号P1之地,得简195枚;(3)肩水金关,即前次发现汉简编号A32之地,得简11 577枚。20世纪70年代出土之新居延汉简,数量及内容均超过30年代出土之旧简。其年代上起汉武帝元鼎元年(前128),下迄东汉光武帝建武八年(32),以昭,宣,元,成,新莽,光武时期为较多。经初步整理除大部与前次发现的简牍相同性质之内容外可知的重要资料还有:(1)《甘露二年丞相御史律令》;(2)《建武六年甲渠部吏母作使属国秦胡卢水士民》;(3)《大司农罪人入钱赎品》;(4)《盐铁令品》;(5)《建武初期残册》;(6)成帝时期的《诏书辑录》残册;(7)成帝永始三年《诏书》册;(8)王莽时期的《诏书辑录》残册;(9)建武初期《居延都尉吏奉谷秩别令》;(10)甲渠候官《言府书》五种;(11)建武初年《军情简》;(12)《塞上烽火品约》;(13)建武五年《居延令移甲渠迁补牒》;(14)《候吏广德坐罪行罚》;(15)河平三年《斥免将军行塞所举燧长》;(16)《验问侯史无追逐器》;(17)天风三年甲渠《米少薄》;(18)建武五年《侯长王褒劾状》;(19)建武三年《侯粟君所责寇恩事册》,此外还有古书:《相利善剑刀》、《算术书》、《九九术》、《仓颉篇》、《急就篇》、《论语》和《纪年简》、《历书》、《干支表》等。目前,对本批汉简的研究、整理工作正在进行中。尚未发表详细的发掘报告及全部资料。随着整理工作的完成和资料的刊布,居延汉简将对研究简牍学,考古学和历史学发挥极大的作用。

居延汉简

汉代居延(内蒙额济纳旗居延地区)烽燧遗址中发现的简牍。1930—1931年,西北科学考察团在该地试掘,发现西汉中期至东汉初年的简牍一万一千余枚。1973—1974年,甘肃博物馆居延考古队又发掘出同时期汉简一万九千余枚。居延汉简的内容非常广泛,包括官府的法令、文书、簿籍名册、私人书信、契约、算术书、医药方、字书、历书、干支表等等;不仅记录了汉代居延地区的屯戍活动和兴衰历史,而且保存了有关当时社会政治、经济、军事、文化、法律以及少数民族情况的宝贵资料。

- clarke,arthur charles是什么意思

- clarke,jeremiah是什么意思

- clarke,marcus andrew hishop是什么意思

- clarkia是什么意思

- clarkson,thomas是什么意思

- clarksville是什么意思

- clark,alvan是什么意思

- clark,charles joseph是什么意思

- clark,george rogers是什么意思

- clark,jim是什么意思

- clark,kenneth mackenzie,baron是什么意思

- clark,mark wayne是什么意思

- clark,tom campbell是什么意思

- clark,william是什么意思

- clarsach是什么意思

- clarté是什么意思

- clash是什么意思

- clasp是什么意思

- class是什么意思

- class action是什么意思

- classe是什么意思

- classical art and architecture是什么意思

- classical conditioning是什么意思

- classical literature是什么意思

- classical music是什么意思

- classical revival是什么意思

- classic appreciation是什么意思

- classicism是什么意思

- classicism in art是什么意思

- classics是什么意思

- classification,biological是什么意思

- classification,library是什么意思

- classis是什么意思

- clathrate是什么意思

- clatter是什么意思

- clatterer是什么意思

- claude i 克劳狄一世是什么意思

- claudel camille 克洛岱尔是什么意思

- claude lorraine是什么意思

- claudel paul 克洛岱尔是什么意思

- claudel,paul是什么意思

- claudian是什么意思

- claudianus,claudius是什么意思

- claudius caecus,appius是什么意思

- claudius caesar是什么意思

- claudius ptolemaeus是什么意思

- claudius pulcher,appius是什么意思

- claudius pulcher,publius是什么意思

- claudius sabinus inregillensis, appius是什么意思

- claudius ⅰ是什么意思

- clause是什么意思

- clausewits,carl von是什么意思

- clausewitz是什么意思

- clausewitz carl von 克劳塞维茨是什么意思

- clausius,rudolf julius emanuel是什么意思

- claustration是什么意思

- claustrophobe是什么意思

- claustrophobia是什么意思

- clausula是什么意思

- claves是什么意思