小麦全蚀病wheat take all

由禾顶囊壳小麦变种和禾谷变种引起,为害小麦根系及茎基部的一种真菌病害。

分布和为害 该病于1952年在南澳大利亚首先发现,主要分布于温带及亚热带和热带的高原地带,包括日本、朝鲜、菲律宾、新西兰、澳大利亚及中国等46个国家。在中国内蒙古、河北、山东、甘肃、江苏、新疆等省、自治区均有发生,其中以山东发生较重。小麦罹病后,轻者减产10%~20%,重者达50%以上。小麦受病菌侵染仅限于根部及茎基部,其症状主要表现为分蘖期病株矮小,基部黄叶多,冲洗麦根可见种子根与地下茎变成黑色,用乳酚油透明封片镜检,可见根表有栗褐色匍匐菌丝体; 拔节期病株返青迟缓,黄叶多,后期重病植株矮化,叶片稀疏,自下向上变黄,似干旱缺肥状,检查病株种子根和次生根大部变黑,镜检可见茎基和叶鞘内侧有黑褐色粗壮菌丝体; 抽穗灌浆期病株成簇、成点片发生,出现早枯白穗,在潮湿麦田中,茎基部表面布满条点状黑斑,形成“黑脚”,导致早期死亡,基部叶鞘内侧生有黑色颗粒状突起即病菌子囊壳。

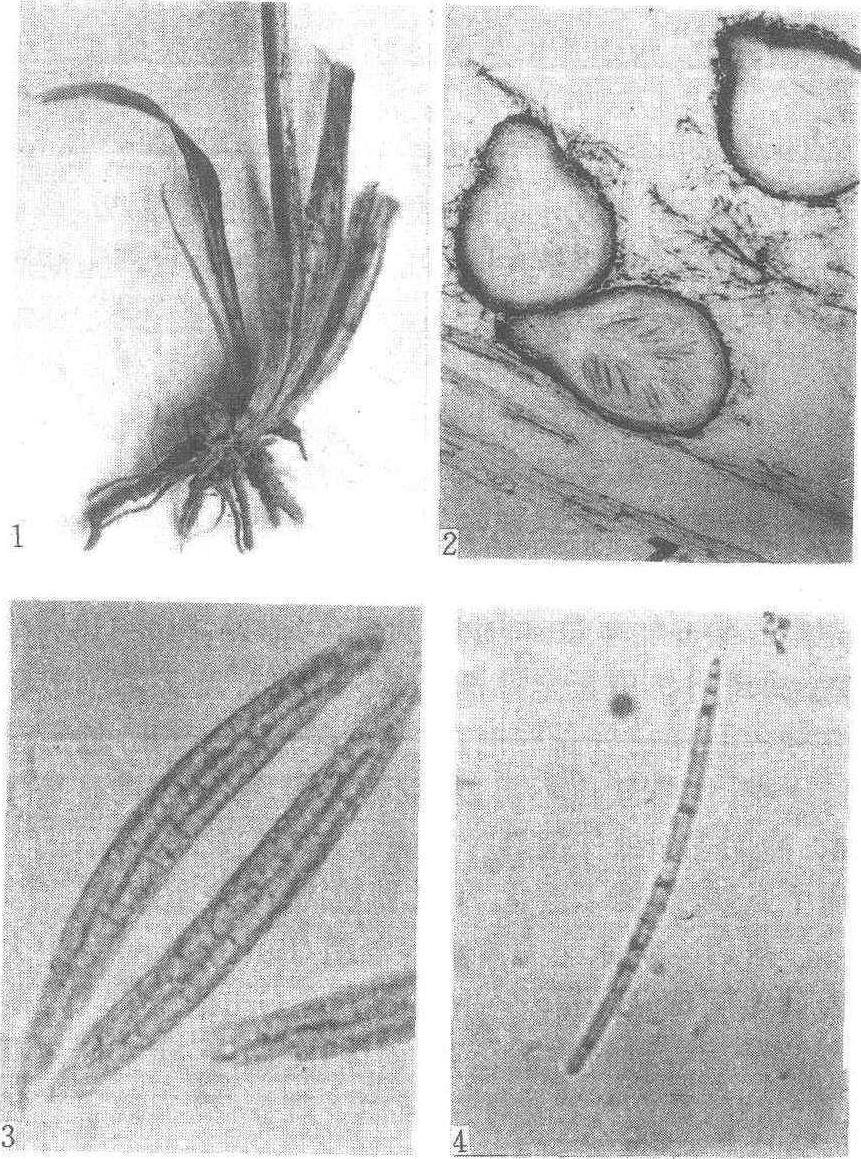

病因 病原菌为禾顶囊壳禾谷变种(G.graminisvar.graminis)和小麦变种[Gaeumannomyces gra-minis(Sacc.)Arx et Oliver var.tritici],属子囊菌,球壳目。其无性态在自然条件下尚未发现。小麦变种的子囊壳群集或散生于衰老病株茎基部叶鞘内侧的菌丝束上,烧瓶状,具长颈,黑色,周围具茸毛状菌丝,子囊壳大小为385~771×297~505(微米); 子囊棒状、无色,大小为61~102×8~14(微米),具短柄,平行排列于子囊腔内,子囊间早期具拟侧丝,后期消失,接近成熟时子囊壁消解,仅存顶盖; 子囊孢子分散或成束排列,线形,稍弯,无色透明,大小为53~92×3.1~5.4(微米),未成熟孢子隔膜不明显,内含许多油球,成熟后具3~7个假隔膜(多数5个)(图1),在水滴中以及1%琼脂膜上或甘油水片上萌发,孢子一端或两端同时伸出芽管。成熟的营养菌丝栗褐色,隔膜较稀疏,多呈锐角分枝,主枝和侧枝交界处各生一隔膜。在人工培养基上,产生新月形,无隔、无色透明的瓶梗孢子,大小为5~7.5×2.5(微米)。在Barnett培养基或PDA培养基上,菌丝为灰黑色,菌丝束明显,菌落边缘的菌丝常向中心反卷,人工培养易产生子囊壳。对小麦、大麦致病力强,对黑麦、燕麦致病力弱。

图 1 禾顶囊壳小麦变种

1.病株茎基部叶鞘内侧的子囊壳; 2.子囊壳纵切面3.子囊;4.子囊孢子

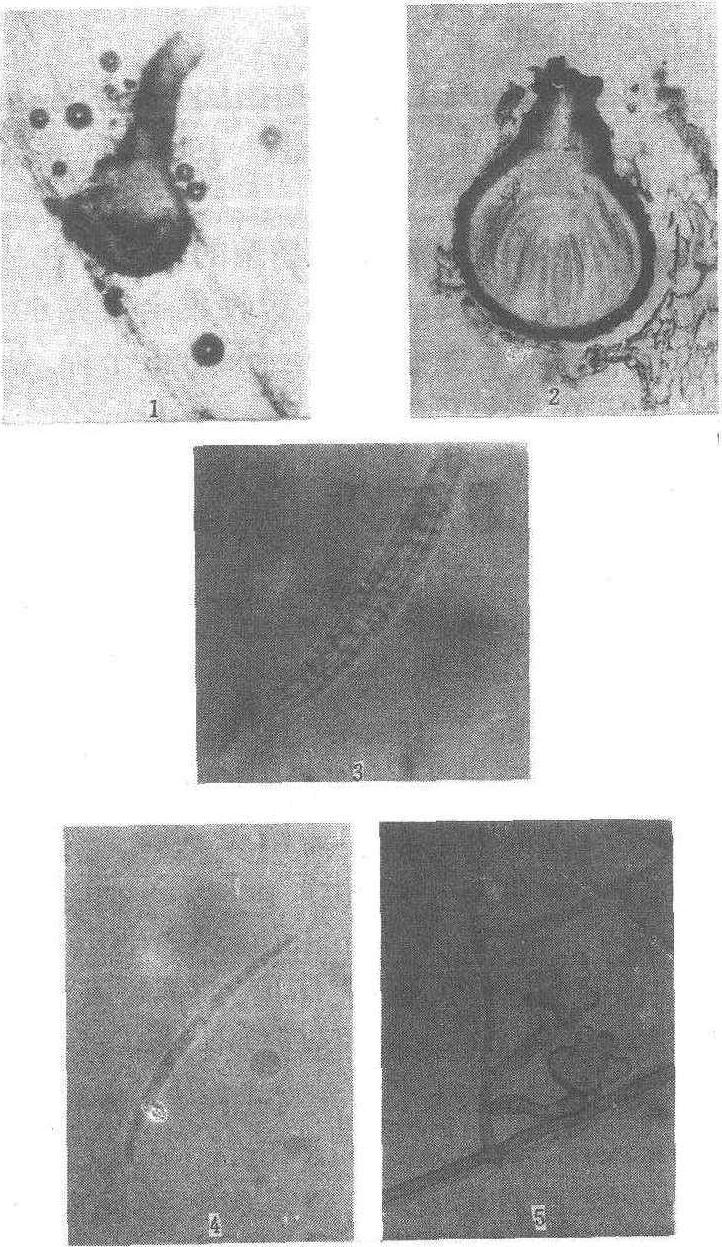

禾顶囊壳禾谷变种的子囊壳散生于茎基叶鞘内侧表皮下,黑色,具有长颈和短颈。子囊、子囊孢子与小麦变种几无区别,但孢子一头稍尖,一端钝圆,大小为67.5~87.5×3~5(微米),成熟时有3~8个隔膜,在小麦、大麦、黑麦、燕麦、水稻等病株的叶鞘、芽鞘及幼嫩的根茎组织上产生大量的裂瓣状附着枝,大小为15~22.5×27.5~30(微米)(图2)。在PDA培养基上,菌落初为白色,后为暗黑色,气生菌丝绒毛状,菌丝不向中心反卷,不易产生子囊壳,接种水稻、大麦、黑麦、偃麦草(Elytrigia repens)上易产生子囊壳。对小麦致病力较弱,但对水稻、大麦、黑麦、燕麦致病力较强。

图2 禾顶囊壳禾谷变种

1.子囊壳(长颈); 2.子囊壳(短颈)纵切面示子囊排列;3.子囊;4.子囊孢子;5.人工培养产生的裂瓣状附着枝

病害发生和流行与栽培制度、土质肥料、整地方式、小麦播种期、品种等因素密切相关。连作地病重,例如小麦与夏玉米一年二年或多年连作,土壤中菌量增加,病情加重; 隔茬种麦或水、旱轮作可控制病害发生; 土壤肥力低病情加重,氮、磷、钾比例失调,尤其是缺磷地块,发病重; 小麦品种间耐病性差异显著,凡植株分蘖力强、根系发达的比较耐病; 深翻田土可以减轻为害,全蚀病菌在5~10厘米土壤深度侵染麦苗根系的适温为12~20℃,随着播种期的推迟,土壤温度下降,缩短了有效侵染期。因此,冬小麦早播发病重,晚播则较轻。

侵染过程和病害循环 病菌以菌丝体在田间小麦病残体和夏玉米等寄主植物根部以及混杂在场土、种子间的病残体上越夏。小麦播种后,菌丝体自麦苗种子根的根冠区、根茎下节、胚芽鞘等处侵入。菌量较大的土壤中,冬小麦播种后50余天,麦苗种子根即受侵害变黑。菌丝体在小麦根部及土壤中病残体内越冬,小麦返青后随地温升高,菌丝增殖加快,沿根扩展,向上侵害分蘖节和茎基部,拔节后期~抽穗期,菌丝蔓延侵害茎基部1~2节,阻碍水分及养分的吸收和输送,致使病株陆续死亡,田间出现早枯白穗,小麦灌浆期,病势发展更快。

病菌藉土壤中病残体以及混有病根、病茎、病叶鞘等的粪肥和种子传播。初侵染源主要来自病根上的休眠菌丝体。

在冬小麦连作区,病害从零星发生到全田严重受害,一般经3~4年(土壤肥力高的约经6~7年),严重为害期1~3年,此后再继续连作小麦,病情反而减轻,趋于稳定。与文献报道的全蚀病的自然衰退是一致的。其原因是土壤颉颃性微生物区系发展所致。

病害控制 采取以农业防治为主,药剂防治相结合的措施。❶控制和避免从病区大量引种,严防种子间夹带病残体传病;

❷施用净粪,定期轮作倒茬,病地每2~3年停种一年小麦,改种非寄主作物,控制病害发生;

❸种植耐病品种,配合增施有机肥和磷、钾肥,减轻病害的发生;

❹播种前用三唑酮拌种,成株期发病喷施三唑酮可湿性粉剂。

小麦全蚀病wheat takeall

小麦重要的真菌病害。病原菌为子囊菌亚门的禾顶囊壳小麦变种〔Gaeumannomycesgraminis(Sacc.)Arx et Oliver var.tritici Walker. 〕。主要危害根部及茎基1、2节处。病株略矮,叶片自上而下发黄,根部灰褐色至黑褐色腐烂,茎基1、2节叶鞘内侧和茎秆表面密布黑色菌丝层。高湿时产生许多小黑点(病菌子囊壳)。病株易拔起,但不易倒伏。病株早枯形成白穗或秕粒。病菌以潜伏菌丝在土壤中、病残体上越夏或越冬,成为下一季发病的主要初侵染菌源,混有病残体的粪肥、土壤和种子也能传病。苗期为主要侵染期,12~18℃的土温有利于侵入。麦田连作、土壤肥力低、有机质少、缺磷缺氮均有利于发病。冬春低温和成熟期遇干热风加重病害。病菌除侵染小麦外,尚可侵染大麦、黑麦以及其它多种禾本科作物和杂草。该病有自然衰退现象。及时清除病残体、水旱轮作、增施有机肥、种植抗病品种等为主要防治措施。

小麦全蚀病

又叫立枯病,河西群众称之谓“立死病”、“抽秧”。1970~1976年,引进的墨西哥小麦品种带入此病。1971年,嘉峪关市文殊人民公社塔湾一队有30亩欧柔小麦发病;1973年,在全市小麦上大流行。1976年调查,全省12个地区州、市中,有67个县(市)的小麦发病面积200余万亩,一般减产一成以上。此后,仍在继续扩展蔓延。小麦全蚀病是由真菌引起的根部病害, 能侵染多种禾谷类作物和多种禾本科杂草,从幼苗到抽穗期均可发病。防治法: (1) 对病区调入的种子, 用52~54℃的温水浸种10分钟,进行消毒处理。(2)建立无病毒种子田,培育和种植无病良种。(3)轮作倒茬:病区不要连作,可与水稻、马铃薯、胡麻、蚕豆、豌豆、油菜、绿肥、蔬菜等作物轮作。(4)早翻耕, 深翻耕,促使带病根茬分解,使病菌失去生存能力,或将病茬翻入深层,减轻发病。(5)增施磷肥和腐植酸肥料,合理施用氮肥。(6)病区不要用麦场上的土、麦衣、病根茬等垫圈积肥,可作高温堆肥,杀死病菌。(7)据有关单位试验,用托布津处理种子及播种沟,有良好的防治效果。

- 求利是什么意思

- 求利型储蓄心理是什么意思

- 求剑刻舟是什么意思

- 求剑刻行舟是什么意思

- 求助是什么意思

- 求助于人是什么意思

- 求助于人之典故是什么意思

- 求助于人的方法是什么意思

- 求助他人是什么意思

- 求助函是什么意思

- 求助和依靠亲友是什么意思

- 求助性请示是什么意思

- 求助法是什么意思

- 求助贞女是什么意思

- 求势是什么意思

- 求化是什么意思

- 求医是什么意思

- 求医指南是什么意思

- 求医癖是什么意思

- 求医问药咨询指南是什么意思

- 求友是什么意思

- 求友山房是什么意思

- 求友莺是什么意思

- 求友须在良,得良终相善是什么意思

- 求友须在良,得良终相善。是什么意思

- 求反应热是什么意思

- 求取是什么意思

- 求取他人的许诺是什么意思

- 求取便利是什么意思

- 求取俸禄是什么意思

- 求取利息是什么意思

- 求取利禄是什么意思

- 求取功劳是什么意思

- 求取功勋是什么意思

- 求取功名荣显的壮志是什么意思

- 求取功赏是什么意思

- 求取名位是什么意思

- 求取名利是什么意思

- 求取名誉是什么意思

- 求取声誉是什么意思

- 求取女色是什么意思

- 求取好处是什么意思

- 求取好的名声是什么意思

- 求取建筑物折旧应注意的问题是什么意思

- 求取建筑物折旧方法是什么意思

- 求取恩宠是什么意思

- 求取报答是什么意思

- 求取的方面是什么意思

- 求取的欲望是什么意思

- 求取禄位是什么意思

- 求取禄位或仕进是什么意思

- 求取美誉是什么意思

- 求取贿赂是什么意思

- 求取赏赐是什么意思

- 求取长远利益的谋略是什么意思

- 求取,索要是什么意思

- 求古书院是什么意思

- 求古居是什么意思

- 求古居宋本书目是什么意思

- 求古录是什么意思