小脑的发生

小脑的发生

小脑原基来源于第四脑室侧隐窝前缘的后脑菱唇和菱脑前端的后脑左、右翼板。二者原来均为后脑的翼板部分,因脑桥曲的出现而分化为二部。菱唇以后演变为小脑绒球和小脑小结叶,与躯体平衡调节功能有关。在种系发生上出现较早,属古小脑部分。后脑左、右翼板初期在背侧增厚,形成左、右小脑隆突,称为小脑板(图1)。第12周胚胎时,增大的小脑板突入第四脑室,并且左、右向中线会合,其内侧方会合区隆起为蚓部;两侧的球状膨大则形成为以后的小脑半球。与此同时,在小脑半球后缘出现一横裂(后外侧沟),将蚓部及小脑半球与由菱脑唇演变而来的小结和绒球分开。第4~5月时,小脑半球及蚓小叶表层生长极快,在表面形成一些回和沟,将小脑体横分为前叶和后叶(图2),到7~8月时,已基本呈现成人小脑的特征。

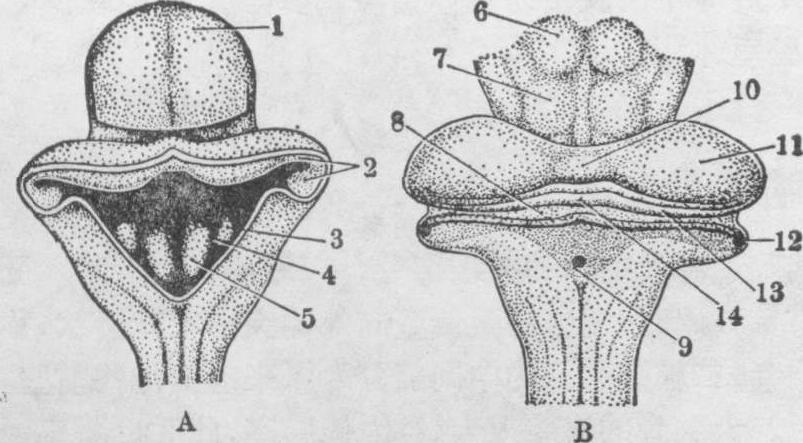

图1 中脑和菱脑背面观,示小脑的发生

A.第8周 B.第4月

1.中脑 2.菱脑 3.翼板 4.界沟 5.基板 6.上丘 7.下丘 8.后髓帆 9.正中孔 10.蚓部 11.小脑半球 12.外侧孔 13.绒球 14.小结

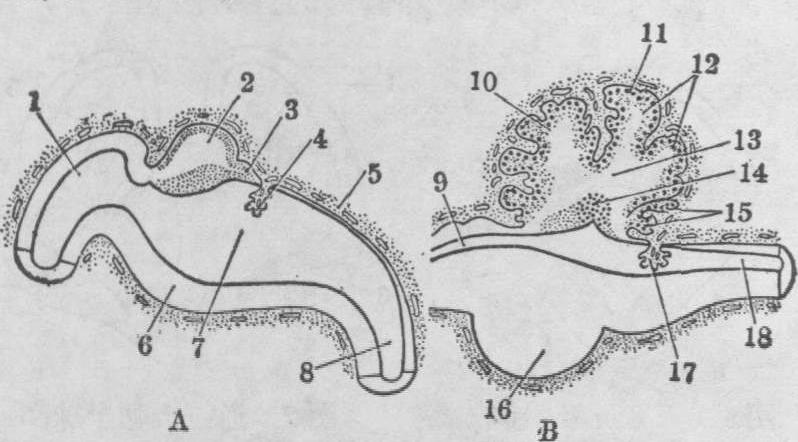

图2 菱脑矢状切面,示小脑的发生

A.约第6周 B.约第17周

1.中脑 2.小脑(前叶) 3.小结 4.脉络丛 5.脉络膜 6.脑桥 7.第4脑室 8.延髓 9.水管 10.小脑前叶(旧皮质) 11.Purkinje细胞 12.小脑后叶(新皮质) 13.髓质(白质) 14.齿状核 15.绒球小结叶(古皮质) 16.脑桥 17.脉络丛 18.延髓

小脑原基最初为由室管膜层、外套层和边缘层构成的结构。4月时,由于室管膜层中增殖的细胞向外迁移到边缘层的表面,形成一密集的细胞层,称外颗粒层,又称原始小脑皮层,此层细胞不断增殖,使边缘区迅速扩展,在表面产生纹沟,导致小脑叶的形成(图2)。6月时,部分外颗粒层细胞向深层(外套层)迁移,分化为内颗粒细胞和Golgi细胞。被覆于脑室内壁的室管膜层也进一步增殖并外移,成神经细胞分化为Purkinje细胞和Golgi细胞,构成了小脑皮层中的节神经细胞层。内移的颗粒细胞在Purkinje细胞内方形成内颗粒层。未外移仍定位于外套层中的细胞,此时因集于小脑皮质下方形成为齿状核和深层的核团。出生后,外颗粒层因大量细胞的内移而只留下一些神经细胞轴突和少数分化为篮状和星形的细胞成分,使该层变成为小脑皮质和分子层。

第四脑室是由菱脑腔(即后来的末脑)和后脑腔扩大形成。由于菱脑两侧壁向左、右两侧展开,顶板变薄,脑室变成菱形,故又称菱形窝。菱脑的薄顶板构成第四脑室顶。此顶板头部(即后脑部)大部并入生长中的小脑组织,余下的部分在小脑前、后方分别形成前、后髓帆。顶板尾部(即末脑部)与覆盖其上富含血管的软膜一起合构成脉络膜,脉络膜突入脑室腔内形成脉络丛。随着脑桥曲的加深,第四脑室两侧产生侧隐窝。胚胎第3月时,第四脑室顶脉络膜的正中部分由变薄而消失,形成一孔,即正中孔。后来在每侧侧隐窝上,同样各产生一孔,称外侧孔(图1B)。脉络丛产生的脑脊液可自这些孔流入蛛网膜下腔。

☚ 脑桥的发生 中脑的发生 ☛

- 监格是什么意思

- 监桑残瓦是什么意思

- 监检是什么意思

- 监检制是什么意思

- 监榷是什么意思

- 监榷货务都茶场是什么意思

- 监正是什么意思

- 监殿舍人是什么意思

- 监母是什么意思

- 监母斡鲁朵是什么意思

- 监比是什么意思

- 监氏城是什么意思

- 监池司马是什么意思

- 监河是什么意思

- 监河之贷是什么意思

- 监河侯是什么意思

- 监河贷粟是什么意思

- 监治是什么意思

- 监治谒者是什么意思

- 监津掾是什么意思

- 监津渠漕水掾是什么意思

- 监派是什么意思

- 监测是什么意思

- 监测·治理是什么意思

- 监测仪使用法是什么意思

- 监测传染病是什么意思

- 监测器是什么意思

- 监测导联是什么意思

- 监测树种是什么意思

- 监渠掾是什么意思

- 监渡官是什么意思

- 监漕是什么意思

- 监烛是什么意思

- 监牒是什么意思

- 监牛羊司是什么意思

- 监牢是什么意思

- 监牢狱是什么意思

- 监牧是什么意思

- 监牧使是什么意思

- 监牧吏是什么意思

- 监牧指挥是什么意思

- 监牧指挥使是什么意思

- 监物是什么意思

- 监物永三是什么意思

- 监狱是什么意思

- 监狱、劳改队起诉意见书是什么意思

- 监狱亚文化是什么意思

- 监狱人格是什么意思

- 监狱侦查学是什么意思

- 监狱医院是什么意思

- 监狱印刷机是什么意思

- 监狱史上三大明星是什么意思

- 监狱司是什么意思

- 监狱名是什么意思

- 监狱和病院是什么意思

- 监狱学是什么意思

- 监狱官考试是什么意思

- 监狱官考试暂行章程是什么意思

- 监狱心理学是什么意思

- 监狱房舍是什么意思